ড. থমাস লাট্টার কথায় আসি। স্যালাইন ইনফিউসন দেবার পরে তিনি রোগীকে হাসপাতালের সার্জনের দায়িত্বে রেখে চলে যান। রোগীর আবার বমি ও পায়খানা শুরু হয়। কিন্তু লাট্টাকে আর খবর দেওয়া হয়না। সাড়ে ৫ ঘন্টা পরে রোগী মারা যায়। এক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু হলেও কলেরার চিকিৎসার নির্ভুল দিশা এবং একেবারে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল – প্রধান স্থপতি ও’শনেসি, নির্ভরযোগ্য দ্বিতীয় স্থপতি লাট্টা।

১৮৩২ সালে কলেরার রোগীকে যে স্যালাইন ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়েছিল তার উপাদানের অনুপাত আজকের তথা ২০২১ সালের হিসেবে – ৫৮ মিলি ইকুইভ্যালেন্ট/লিটার সোডিয়াম, ৪৯ মিলি ইকুইভ্যালেন্ট/লিটার ক্লোরাইড এবং ৯ মিলি ইকুইভ্যালেন্ট/লিটার বাইকার্বোনেট। বাস্তব হল যে সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়েছিল এই চিকিৎসাপদ্ধতি – আমাদের বাংলার “মহীনের ঘোড়াগুলি”-র গানের মতো। যেমন একটু আগে বললাম, ইংল্যান্ড কিংবা আমেরিকার চিকিৎসক সমাজ একে গ্রহণ করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, ইঞ্জেকশন দেবার সময় পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্য অনেক সময়েই রক্তে বাতাস ঢুকে যেত প্রচুর পরিমাণে। এতেও অনেক রোগীর মৃত্যু হত।

১৮৩১-৩২-এর ল্যান্সেট-এ (ভল্যুউম ২) “Injections venous, in cholera” শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা ২৯। পরের সংখ্যা এটা কমে হয় শূন্য। ১৮৩২-৩৩-এ ছিল ২টি প্রবন্ধ। সহজেই বোঝা যায় খোদ ইংল্যান্ডেই এই পদ্ধতি চিকিৎসক মহলে প্রত্যখ্যাত হয়েছে – “a number of reasons for the failure of the treatment to “catch on”: (1) it was only used in the moribund, and although some lives were saved it also seemed to accelerate death in others; (2) the treatment was not repeated often enough to maintain fluid balance; (3) the fluid was unsterile (Latta mentions using distilled water), the salts chemically impure, and the solution hypotonic. This resulted in a risk of sepsis, pyrogenic reactions, and haemolysis.” (B A Foëx, “How the cholera epidemic of 1831 resulted in a new technique for fluid resuscitation”, Emergency Medical Journal, 2003, 316-18))

নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিন-এ ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয়েছিল “Sir William Brooke O’Shaughnessy – The Foundation of Fluid Therapy and the Indian Telegraph Service” শিরোনামে একটি প্রবন্ধ। এখানে বলা হল – “The name O’Shaughnessy and “the method of saline injections” became synonymous, and both controversial … Finally, on the eve of the acceptance of the method” কলেরার প্রকোপ হারিয়ে গেল। তার সাথে যে প্রয়োজনীয়তা এ পদ্ধতির জন্মদাত্রী হিসেবে কাজ করেছিল তার উপযোগিতা ফুরিয়ে গেল।

আরও দুটো ঘটনা ঘটলো একই সময়ে – ডঃ লাট্টা ১৮৩৩-এ মারা গেলেন এবং ও’শনেসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরিতে প্রধান কেমিস্ট হিসেবে যোগ দিয়ে ভারতে চলে এলেন। কলকাতার মিন্টের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল হলেন। ভারতে এসে ও’শনেসি এ বিষয়ে আর আগ্রহ দেখাননি। সম্ভবত এখানকার চিকিৎসকদের দীক্ষা এবং দক্ষতার ওপরে ভরসা রাখতে পারেননি। মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে তিনি আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারে নিজেকে সমর্পিত করলেন। ১৮৩২ থেকে ৭০ বছর পরে চিকিৎসক মহলে “resuscitation”-এর পদ্ধতি হিসেবে আবার আন্তর্জাতিক স্বীকৃত পেল। এতদূর অস্বীকৃত হয়েছিল এ পদ্ধতি যে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত “ডিকশনারি অফ ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি”-তে ও’শনেসিকে ভারতে টেলিগ্রাফের আবিষ্কর্তা হিসেবে নাইটহুড পাবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ইন্ট্রাভেনাস স্যালাইন ইনফিউসনের জনক হিসেবে একটি শব্দও খরচ করা হয়নি।

এখানে আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করার মতো। ১৮৩০ সালে যখন লন্ডনে এসে ও’শনেসি চাকরির খোঁজ করছেন, সেসময়েই তিনি একজন দক্ষ কেমিস্ট হিসেবে সুবিদিত হয়ে উঠছেন। সেসময়ে লন্ডনে বিভিন্ন খাবারে প্রচুর ভেজাল দেওয়া হত। ল্যান্সেট-এর সম্পাদক টমাস ওয়াকলে-র অনুরোধে “On Poisoned Confectionary” নামে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। তাতে নির্ভুল ও বিস্তৃত বিশ্লেষণ করে দেখানো হয় কোন খাবারে কত ভেজাল আছে। রিপোর্টটি ছাপা হয় The Medico-Chirurgical Review and Journal of Practical Medicine-এর ১৮৩১-এর ১ জুলাই, ১৮৩১, সংখ্যায়। লেখাটির ব্যাপারে সম্পাদকেরা মন্তব্য করেন – “Dr. O’Shaughnessy is evidently a clever chemist, and his industry appears equal to his talent in the department of human knowledge.”

ভারতে ও’শনেসি – কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক

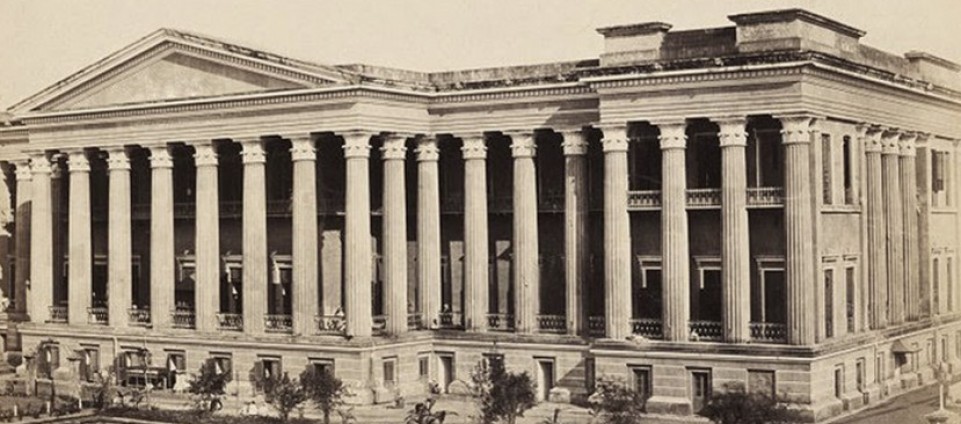

১৮৩৫-এর ২৮ জানুয়ারি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ সরকারি আদেশে প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু হল ১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৩৫। প্রথমে প্রিন্সিপাল জোসেফ মাউন্টফোর্ড ব্রামলে এবং অধ্যাপক হেনরি এইচ গুডিভকে নিয়ে শুরু হলেও ১৮৩৫-এর আগস্ট মাসে যোগ দিলেন ও’শনেসি। ফলে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক সংখ্যা দাঁড়াল তিনজন।

দুর্ভাগ্যের কথা, ব্রামলে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে ১৯ জানুয়ারি, ১৮৩৭-এ প্রয়াত হন। ফলে মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বার্ষিকী অগ্রগতির রিপোর্ট স্বশরীরে পাঠ করতে পারেননি। বলা হল – “The following Report was drawn up by the late Principal shortly before his death, and afterwards found among his papers. It breaks off abruptly, but the chief matters requiring notice are fully detailed in it.” (Report of the General Committee of Public Instruction, for the year 1836, p. 187)

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ব্রামলের মৃত্যুর পরে মেডিক্যাল কলেজে প্রিন্সিপালের পদটি তুলে দেওয়া হয়। পরিচালনার জন্য সেক্রেটারির পদ সৃষ্টি করা হয়। প্রথম সেক্রেটারি ছিলেন ডেভিড হেয়ার। বেশ কয়েক বছর বাদে আবার প্রিন্সিপালের পদ চালু করা হয়। এ বিষয়ে এশিয়ার প্রথম আধুনিক মেডিক্যাল শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ইতিহাস নিয়ে পরবর্তীতে যখন ধাপে ধাপে আলোচনা করব তখন বিস্তৃতভাবে বলা যাবে।

যাহোক, ব্রামলের অসমাপ্ত রিপোর্টে শিক্ষাদানের পদ্ধতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব এবং বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে ও’শনেসির তরফে ছাত্রদের লেকচার এবং প্র্যাক্টিক্যালি হাতেকলমে কেমিস্ট্রি শেখানোর পদ্ধতির ওপরে। এখানে আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, সেসময় মেডিক্যাল কলেজে – (১) কোনও সিলেবাস ছিল না, (২) কোনও পাঠ্য বই নেই, এবং (৩) কোনও নির্দিষ্ট পরীক্ষাপদ্ধতিও ছিলনা। এগুলো ধাপে ধাপে শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দীর্ঘ সময় জুড়ে গড়ে উঠেছে। এরকম এক অবস্থায় চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং ছাত্রদের শিক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ তিনজন শিক্ষক (আজকের ভয়াবহ কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলার মতোই হয়তো) আধুনিক মেডিসিনের জ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করছেন – কোনরকম প্রচার বা পাদপ্রদীপের আলোয় আসার আকাঙ্খা ছাড়া। এ জ্ঞান বাহিত, বিকশিত এবং পল্লবিত হয়ে চলেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। প্রায় ৩০০ বছর ধরে বয়ে চলেছে এ ধারা। এত বড়ো গর্বের ঐতিহ্য খুব কম আছে।

এঁরা কি ধরনের বিষম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন সে বিষয়ে সম্যক অবহিত ছিলেন। মেডিক্যাল কলেজের সিলেবাসকে বিশ্বমানের উপযোগী করার জন্য গুডিভ এবং ও’শনেসি ১৭টি জার্নালের গবেষণাপত্রের উপযুক্ত ব্যবহার করেছিলেন। এই ১৭টি জার্নালের মধ্যে ৯টি ছিল ফরাসী এবং ৮টি ব্রিটিশ। (মেল গরম্যান, “Introduction of Western Science into Colonial India: Role of the Calcutta Medical College”, পৃঃ ২৯৬) Quarterly Journal of the Calcutta Medical and Physical Society-র প্রথম সংখ্যায় (১৮৩৭) গুডিভ এবং ও’শনেসি লিখলেন – “It must not be said of us in Europe, that expatriation has rendered us inefficient in the advancement of our profession … that amidst the many impediments which beset us here, we will pursue with unabated zeal the various useful and enobling branches of our truly philanthropic art.” এখানে আমরা একটি বিশেষ ব্যাপারে নজর রাখি – গুডিভ এবং ও’শনেসিরা উপনিবেশিক সমাজে বিজ্ঞানের চর্চা করছেন, কিন্তু বিজ্ঞানের “global network”-এর সাথে একটি সংযোগ তৈরি করার ধারাবাহিক চেষ্টা করছেন। এজন্য পূর্বোক্ত প্রতিবেদনে বলছেন – “We cordially and earnestly, then, invite our brethren in the provinces to aid us in our usual undertaking … The Medical Society of Calcutta has already earned a high name in the list of scientific bodies.”

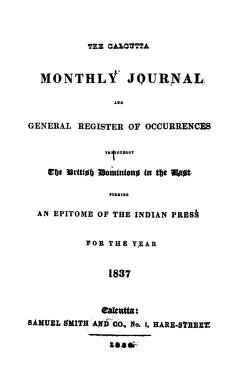

১৭ মার্চ, ১৮৩৬, গভর্নর জেনারেল অকল্যান্ড এবং অন্যান্য বিশিষ্ট রাজপুরুষদের উপস্থিতিতে “Introductory Address Delivered at the Opening of the Calcutta Medical College”-এর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ব্রামলে, ও’শনেসি এবং গুডিভ লিখিত রিপোর্ট পাঠ করেন। ও’শনেসি তাঁর রিপোর্টে বলেন – “I imitate with slight modification the plan pursued in the Schools of Chemistry in the Universities of Edinburgh and London.” এছাড়াও “I shall follow the system adopted in the Ecole Praque of Paris” এবং “plan followed by Rose, the professor of chemistry at Berlin.” (Calcutta Monthly Journal, 3rd Series, Vol. II, 1836, p. 17) মোদ্দা কথা হল, একদিকে এডিনবার এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যদিকে, প্যারিসের সবচেয়ে নামী শিক্ষাকেন্দ্র ও জার্মানির শিক্ষার সংশ্লেষিত চেহারার প্রতিরূপ মেডিক্যাল কলেজের কেমিস্ট্রি শিক্ষার পঠন পদ্ধতিতে। এ অনুষ্ঠানে ও’শনেসি অনেকগুলো পরীক্ষা হাতেকলমে করে দেখান।

মেডিক্যাল কলেজের তথ্যনির্ভর ইতিহাস লেখার পথিকৃৎ গবেষক মেল গরম্যান এ সময়টিকে নিয়ে মন্তব্য করছেন – “At a time when a chemical laboratory in an American medical school was rare, this course with lectures and laboratory work was the equal of any in a European medical institution. Most importantly, the students were just as capable and enthusiastic about chemistry as they were about anatomy, and the testimony of outside examiners gives ample proof as to the rigor of the examinations.” (পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৮৭)

প্রসঙ্গত, আমাদের এখানে বুঝে নেওয়া দরকার – একদিকে “নেটিভ মেডিক্যাল ইন্সটিটিউশন”-এর প্রতিষ্ঠা (১৮২২-১৮৩৫) এবং সংস্কৃত কলেজে একটি ছোট হাসপাতাল তৈরি করা (১৮৩৪) ছিল কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ তৈরির পূর্ববর্তী “gestation period” এবং “period of nativity”। এই সময়কালে এক উল্লেখযোগ্য অংশের ছাত্র নতুন ধরনের মেডিক্যাল শব্দভাণ্ডার, হাসপাতালে গিয়ে রোগাক্রান্ত রোগীদের দেখা অর্থাৎ দৃশ্যমানতায় (visibility) আসা, চোখের সামনে পোস্টমর্টেম দেখা এবং সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণত নতুন ধরনের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো জ্ঞানের জগতে একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক রূপান্তর (epistemological transformation) ঘটাল। একই সঙ্গে ছাত্রদের visual, verbal এবং psychic acculturations হতে শুরু করল। চিরদিনের জন্য ভারতের চিকিৎসার জ্ঞানের জগৎ পরিবর্তিত হয়ে গেল, যে ধারা আমরা বহন করে চলেছি।

আমরা ব্রামলের রিপোর্টে ফিরে আসি। রিপোর্টে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা আছে ছাত্ররা কিভাবে ও’শনেসির ক্লাসে তাঁর দেওয়া নোটগুলো পড়ে একজন আরেকজনকে বোঝাত, সপ্তাহান্তে পরীক্ষা দিতে হত এবং কিভাবে প্রেস্ক্রিপশন লিখতে হয় সেগুলো শিখতো। এবং মেডিসিনের অঙ্গ হিসেবে হাইজিনের আলোচনাও এ ক্লাসগুলোতে হত। এমন একটা উদ্দীপনা ছাত্রদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল যে বেশ কিছু ছাত্র “evinced a strong desire to become experimentalists themselves, and were known to purchase at (to them) enormous expence, various tests and articles of apparatus with which they repeated at their home the experiments they witnessed in the lecture rooms”। এমনকি ১৮৩৭ সালে প্রথমসারির উৎসাহী ছাত্ররা মিলে “কেমিক্যাল ডেমোন্সট্রেশন সোসাইটি” নাম দিয়ে একটি ক্লাবও খুলে ফেলে। এখানে প্রতি সপ্তাহে একজন করে নতুন বক্তা নির্বাচিত হত। (Calcutta Monthly Journal, no. XXVI, July, p. 433) নতুন জ্ঞানের সামাজিকভাবে প্রবাহের প্রশস্ত ও উন্মুক্ত পথ ধীরে ধীরে তৈরি হতে শুরু করল।

পাঠ্য বইয়ের অভাব মেটাতে ও’শনেসি লিখলেন Manual of Chemistry Arranged for Native, General and Medical Students, and the Subordinate Medical Department of the Service (প্রথম সংস্করণ ১৮৩৯, ২য় সংস্করণ ১৮৪২)। তাঁর প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসে ভারতবর্ষে মেডিক্যাল পড়ার জগতে প্রথমবারের জন্য নম্বর দেবার পদ্ধতি চালু হল – “each pupil was questioned separately, and the value of his answer written down in numerals of 1, 2, 3, &c”। ব্রামলে মন্তব্য করছেন, ও’শনেসির প্রাণবন্ত এবং তত্ত্ব ও প্র্যাক্টিক্যাল নির্ভর ক্লাস করার পরে – “Every pupil we teach here may go forth in his turn and teach a hundred more, thus scattering in every direction the seeds of useful knowledge we are now implanting, among themselves.”

আগে বলা “Introductory Address Delivered at the Opening of the Calcutta Medical College”-এর অনুষ্ঠানে দেওয়া ও’শনেসির “Lectures on General Chemistry and Natural Philosophy”-র কথায় আসি। এ লেকচারে তিনি মেডিক্যাল কলেজের নবীন ছাত্রদেরকে ডঃ লাট্টা এবং তাঁর আবিষ্কৃত ইন্ট্রাভেনাস স্যালাইন ইনফিউসনের ইতিহাস সংক্ষেপে স্মরণ করিয়ে দেন। এখানেই ছাত্রদের জানান – “the thoughtlessness or ignorance of many practitioners in performing the operation with common instead of distilled water, is quite sufficient to account for many of the reputed failures … the injection of a minute portion of air into the vein is so rapidly fatal that this is the mode now adopted in killing horses in the tanneries of Paris.”

এই লেকচারে তিনি এ কথাও বলেন, এই গরীব দেশের মানুষকে বাধ্য হয়ে চড়া দামে ইউরোপীয় মেডিসিন কিনতে হচ্ছে। অথচ এই মেডিসিনগুলোর উপাদান এ দেশেই পাওয়া যায়। কম মজুরিতে এখানকার গরীব মানুষেরা এগুলো তৈরি করেন। শুধু তাই নয়, মেডিসিন তৈরি হবার পরে ওদেশ থেকে আমদানি খরচও ভারতের মানুষকে দিতে হয়। এজন্য এত অধিক মূল্যে গরীব মানুষদের দামী বিদেশী মেডিসিন কিনতে হচ্ছে। এজন্য তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল – “I have taken the trouble of counting the number of medicines now imported from Europe. They amount to several hundreds, all of which, except about 80, may be prepared or grown in this country. For these 80 many different efficient substitutes exist in known indigenous productions.” এরকম একটি স্বাধীন চিন্তার মানসিকতা এবং দরিদ্র ভারতকে স্বনির্ভর করার ব্যতিক্রমী চিন্তা কি তাঁর আইরিশ সত্তার মধ্যে ছিল? উত্তর জানা নেই।

কলকাতায় ইন্ট্রাভেনাস স্যালাইন ইনফিউসন দেবার চেষ্টা ১৮৩৬ সালের জুলাই মাসে একবার করা হয়েছিল। প্রকাশিত হয়েছিল Calcutta Monthly Journal-এর আগস্ট, ১৮৩৬, সংখ্যায়। ডঃ ডানকান স্টুয়ার্ট এক কলেরা রোগীকে রোগীকে ৩ পাইট (১ পাইট – ০.৫৬৮ লিটার) সল্যুশন দেওয়া হয়। এর উপাদান ছিল – কার্বোনেট অফ সোডা ২ স্ক্রাপলস (১ স্ক্রাপল ১.২৯৬ গ্রাম) এবং মিউরিয়েট অফ সোডা ৩ ড্রামস (১ ড্রাম ১.৭৮ গ্রাম)। পরিণতি? রোগী মারা যায়। অটোপ্সিতে দেখা যায় ডান ধমনীতে অসংখ্য বাতাসের বুদ্বুদ রয়েছে, ডান এট্রিয়ামে এবং সুপিরিয়র ভেনা কেভাতেও একই চিত্র। দেহের সমস্ত ভেইন জুড়ে ছিল অসংখ্য বাতাসের বুদ্বুদ। এখানেই পরিত্যক্ত হয় কলকাতার প্রচেষ্টা। মেডিক্যাল কলেজে তাঁর ছাত্রদেরকে, আমাদের মনে থাকবে, এ ব্যাপারেই সতর্ক করেছিলেন ও’শনেসি।

আমরা পরের কিস্তিতে আলোচনা করবো কোলকাতায় এসে তাঁর নিত্যনতুন আবিষ্কারের কথা। তার আগে শুধু এটুকু বলা যায় যে ও’শনেসি “local knowledge”-কে “global scientiifc knowledge network”-এর সাথে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এবং পেরেছিলেন। ব্যারি ক্রসবি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন – “as professor of chemistry in the Medical College at Calcutta in the 1840s, O’Shaughnessy began to explore the potential therapeutic effects of Indian hemp or cannabis. His first series of experiments using Indian hemp on both humans and animals were published in the Transactions of the Medical and Psychiatric Society of California in 1842, where they generated considerable interest. In the mid nineteenth century cannabis was virtually unknown as a drug in Europe and North America. Within a few years of O’Shaughnessy’s experiments, however, it was being used as a medication to treat a wide range of conditions by many of the leading doctors in Ireland, including Robert Graves and Sir Philip Crampton in Dublin.” (Irish Imperial Networks, পৃঃ ১৮৪)

আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত এসব আবিষ্কারের ছেদবিন্দুতে যে আবিষ্কারক দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁর নাম উইলিয়াম ব্রুক ও’শনেসি। তাঁর অন্যান্য আবিষ্কারের কাহিনী আমরা জানব আর এক দিন।

ডক্টরস ডায়লগে পূর্ব প্রকাশিত

ছবি সৌজন্য: জয়ন্ত ভট্টাচার্য ও Wikimedia Commons

সমাপ্ত

পেশায় ডাক্তার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করেন। বর্তমান ঠিকানা রায়গঞ্জ।