গত বছর থেকে পৃথিবী অসুস্থ। পাশাপাশি চলেছে মৃত্যুমিছিল। এ বছরও সেই মিছিল অব্যাহত। আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন একাধিক আপনজন, প্রিয়জন, গুণীজন। এবার তাতে যোগ দিলেন ভারতের বিশিষ্ট বা সম্ভবত প্রথম চিনা ভাষা-শিক্ষাবিদ তথা শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর আপনজনেদের কাছে যিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন বীরু ঠাকুর নামে।

যতদূর মনে পড়ে, কলকাতার এক বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে কর্মরত জনৈক সাংবাদিক–বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম, ঠাকুরবাড়ির সব থেকে বর্ষীয়ান জীবিত সদস্য অবন ঠাকুরের এই পৌত্র। তিনি ‘ঠাকুরবাড়ির জানা–অজানা’ গ্রন্থ-খ্যাত সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা। থাকেন সল্টলেকে। ব্যাস! আর যাবে কোথায়! চিরকালের রবীন্দ্রানুরাগী আমি উৎসাহী হয়ে উঠলাম তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। উঠে পড়ে লাগলাম অমিতেন্দ্রনাথের ফোন নম্বর জোগাড় করার জন্য।

[the_ad id=”266918″]

খোঁজ করতে করতেই একদিন খবর পেলাম, রবীন্দ্রনাথের জন্ম সার্ধশতবর্ষের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অমিতেন্দ্রনাথ এবং বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসছেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক এক আলোচনায় যোগ দিতে। নির্ধারিত দিনে গিয়ে উপস্থিত হলাম জোড়াসাঁকোয়। নিজে থেকেই তাঁর সঙ্গে আলাপ করে যোগাযোগের নম্বর নিলাম। সভার শেষে বীরু ঠাকুর স্বয়ং অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর পাঁচ ও ছ’ নম্বর বাড়ির বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখাতে থাকলেন। সঙ্গে স্মৃতিচারণ। ঘুরে দেখালেন লালবাড়ি অর্থাৎ ‘বিচিত্রা ভবন’।

কয়েক সপ্তাহ পর ফোনে কথা বলে হাজির হলাম তাঁর বিধাননগরের বাড়িতে। নিজের পছন্দ অনুযায়ী ভিয়েতনামি নকশায় তৈরি বাড়ি ঘুরিয়ে দেখালেন। জোড়াসাঁকোয় প্রথম আলাপের পরে, দ্বিতীয় আলাপেই অমিতেন্দ্রনাথ হয়ে গেলেন আমার বীরুদা। কথা বলার প্রথম পর্বেই তাঁর রসিক মনের পরিচয় পেলাম। ভাবতে অবাক লাগছিল, যে অবন ঠাকুরের নাতির সামনে বসে তাঁরই মুখে ওঁর দাদামশায়ের কথা শুনছি। অবন ঠাকুরের পাশাপাশি সেদিন শুনেছিলাম অমিতেন্দ্রনাথের কর্তাবাবা অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আম্রভক্ষণের স্মৃতিকথাও।

[the_ad id=”266919″]

সেই শুরু। তারপর গত দশ বছরের কত স্মৃতি! প্রথম সাক্ষাতের কয়েক মাস পরেই কলকাতা দূরদর্শনের সাহিত্য–সংস্কৃতি বিভাগে অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ এল। অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং করা হয়েছিল দু’টি পর্বে। তখনই তাঁর বয়স নব্বই পেরিয়েছে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখছিলাম, স্মৃতি তাঁর সঙ্গে একটুও বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। তিন বছর বয়স থেকে পরবর্তী কয়েক দশকের কথা বলে যাচ্ছিলেন অবলীলাক্রমে।

স্মৃতিকথার পাত্রপাত্রীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ ছাড়াও ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ, অলোকেন্দ্রনাথ, পারুল ঠাকুর, সুধীর খাস্তগীর, রাণী চন্দ, চিনাভবনের তান সাহেব, ক্ষিতিমোহন সেন, চিনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। কথার মাঝখানে সেদিনের অনুষ্ঠানে গানও গেয়েছিলেন, ‘এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে।’ ঋজু শারীরিক গঠন, অবাক করা স্মৃতিশক্তি নিয়ে নবতিপর বীরু ঠাকুরের (অমিতেন্দ্রনাথের ডাক নাম) কথায়, গানে সেদিনের অনুষ্ঠান যেভাবে প্রাণবন্ত হযে উঠেছিল, তা ভোলা যায় না।

আমার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ চলতেই থাকল। মাঝে অবশ্য কিছুটা ছেদ পড়েছিল আমার ব্যক্তিগত বিপর্যয়ের কারণে। দীর্ঘ ব্যবধানের পর আবার দেখা হওয়ায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘তোমার খবর কী? কোথায় উধাও হয়ে গেছিলে?’ আমার অনুরোধে কত যে অনুষ্ঠানে, কত যে আশীর্বাণী লিখে দিয়েছিলেন, তার হিসেব নেই। ততদিনে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর জীবনীমূলক গ্রন্থ ‘অমিতকথা।’ তারও আগে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ‘স্মৃতি ও শ্রুতি।’ নিজে হাতে আমার নাম লিখে উপহার দিয়েছিলেন।

[the_ad id=”270084″]

একদিনের আড্ডায় দেখিয়েছিলেন তাঁর ভাণ্ডারে সঞ্চিত প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পান্নার আংটি, রূপোর আয়না, পিকিং থেকে আনা চৈনিক চিত্রকলা। দ্বারকানাথের ব্যবহৃত জিনিসগুলি অবশ্য তিনি পরে রবীন্দ্রভবনের প্রদর্শশালায় দান করে দিয়েছিলেন। প্রায়শই আক্ষেপ করে বলতেন, ‘দাদামশায়ের আঁকা বহু ছবি কেউ দেখল না, কারণ রবীন্দ্রভারতীর কাছে তা আজও বাক্সবন্দি হয়ে পড়ে আছে। সেই সব ছবির খবর কেউ রাখল না।’

এমন একজন মানুষের কাছে কি না গিয়ে থাকা যায়? তাই প্রায়শই চলে যেতাম তাঁর বাড়িতে। কখনও ধূমায়িত কফি, কখনও ঠান্ডা সরবত সহযোগে ঠাকুরবাড়ি আর শান্তিনিকেতনের জানা–অজানা গল্পের স্রোত বয়ে চলত। মন চলে যেত অন্য এক জগতে| ৯৮তম জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথের ‘সাধনা’ বইটি উপহার দিয়েছিলাম। সঙ্গে একগুচ্ছ ফুল নিয়ে গিয়েছিলাম অক্টোবরের সেই বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায়। ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, ‘শতবর্ষ পর্যন্ত কি আর থাকব?’ উত্তরে বলেছিলাম, থাকতেই হবে।

সেদিনই অনুরোধ করেছিলাম, দক্ষিণ কলকাতার কসবা এলাকায় মায়া আর্ট স্পেসের সাপ্তাহিক আড্ডায় যোগ দিয়ে অতীতের স্মৃতিচারণ করতে। এক কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। ২০১৯ সালের ২৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় সেই আড্ডায় যোগ দিয়ে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। সরস স্মৃতিচারণ আর তার মাঝে মাঝে চিনা জাতীয় সঙ্গীতের সুর ভেঁজে শ্রোতা-দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

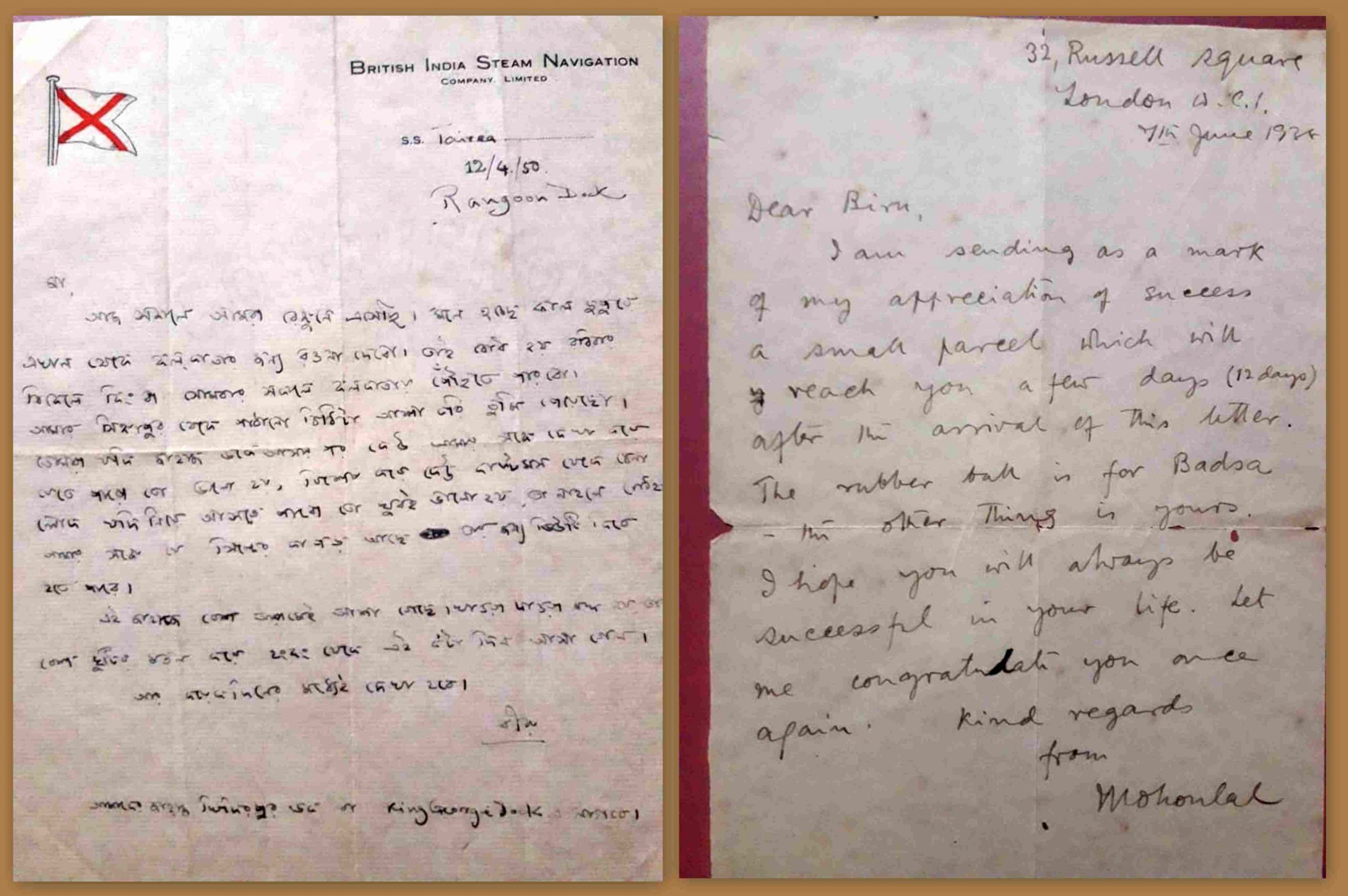

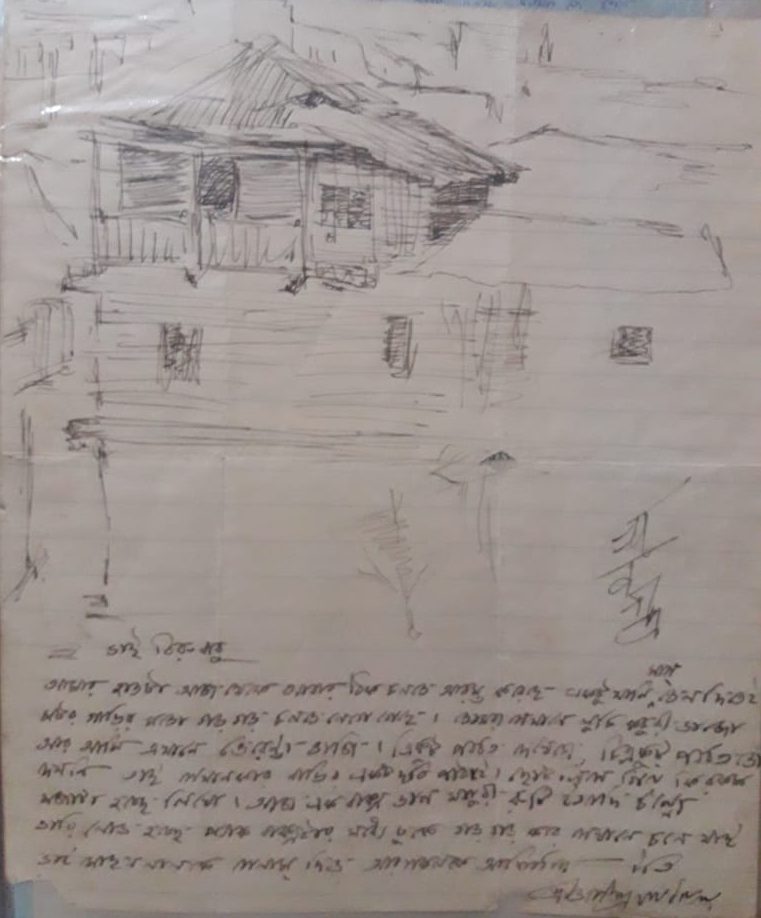

ভেবেছিলাম, বিগত কয়েক বছরে নেওয়া একাধিক সাক্ষাৎকারগুলির সংকলন করে বই আকারে আগামী ৯ অক্টোবর, শততম জন্মদিনে তাঁকে উপহার দেব। কিন্তু সব হিসেব গোলমাল করে, দাদামশায় অবনীন্দ্রনাথের জন্ম সার্ধশতবর্ষে, শীত আর বসন্তের সন্ধিক্ষণে আর এক বৃষ্টিস্নাত অন্ধকার ভোরে চলে গেলেন অজানা নীহারিকায়। আমার কাছে পড়ে রইল তাঁকে লেখা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্রসম্ভার। সেই তালিকায় আরও রয়েছে পাঁচের দশকে রেঙ্গুন থেকে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্টিম নেভিগেশনের লেটারহেডে মা পারুল দেবীকে লেখা অমিতেন্দ্রনাথের চিঠি, লন্ডন থেকে স্নেহের বীরুকে লেখা মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠি এবং অবশ্যই আদরের নাতিকে অবন ঠাকুরের নিজের হাতে লেখা চিঠি।

[the_ad id=”270085″]

ফেব্রুয়ারির ভোরে বৃষ্টির ছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গগনে গগনে যখন গভীর মৃদঙ্গ বাজছিল, তখনই ঠাকুরবাড়ির এই কৃতি সন্তানের জীবনদীপ নিভে গেল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘মরণ বলে আমি তোমার জীবন তরী বাই।’কাজেই শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে? আশা রাখি তাঁর শততম জন্মজয়ন্তীতে তাঁর অবিনশ্বর উপস্থিতির সামনেই তুলে ধরতে পারব তাঁর সাক্ষাৎকারের সংকলন।

অরিজিৎ মৈত্র পেশায় সাংবাদিক। দৈনিক যুগশঙ্খ পত্রিকায় সিনিয়র সাব-এডিটার পদে কর্মরত। তপন সিংহ ফাউন্ডেশনের সম্পাদক অরিজিৎ পুরনো কলকাতা নিয়ে চর্চা করতে ভালবাসেন। নিয়মিত লেখালিখি করেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। প্রকাশিত বই: অনুভবে তপন সিনহা, ছায়ালোকের নীরব পথিক বিমল রায়, চিরপথের সঙ্গী - সত্য সাঁই বাবা, বন্দনা, কাছে রবে ইত্যাদি।