বাংলায় শক্তি আরাধনার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। শ্যামাপুজোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ শ্যামাসঙ্গীত বা কালীকীর্তন। বাঙালির শ্যামাসঙ্গীত মানেই কবি মুকুন্দরাম, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রসিকচাঁদ, রামচন্দ্র দত্ত, নীলকণ্ঠ মুখুজ্জে, নজরুল ইসলাম, পান্নালাল ভট্টাচার্য, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য… তালিকা ফুরোবার নয়। কেউ রচয়িতা, কেউ গায়ক। উত্তর-আধুনিক বঙ্গসমাজেও সেই ধারা অব্যাহত। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাসঙ্গীতের গতিধারা ও ভাবপ্রকাশে এসেছে বৈচিত্র্য। যাঁরা শ্যামাসঙ্গীত নিয়ে এ যাবৎ চর্চা করে এসেছেন, তাঁদের সবাইকে বাঙালি যে হতেই হবে এমন ‘মিথ‘ প্রথম ভেঙেছিলেন অমৃক সিং অরোরা। জাতে শিখ, মনেপ্রাণে একশো শতাংশ বাঙালি এই মানুষটি ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন শ্যামাসঙ্গীতের ধারা। বাংলার সনাতনী মাতৃ-আরাধনার সাধনভজনে এই প্রথম সংযুক্ত হল প্রাদেশিক সুর, অ-বঙ্গীয় ভাবধারা। এলিট সমাজ তাকে একেবারে পাত্তা দেয়নি। তবু সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ভক্তিসংস্কৃতির অন্তঃস্থলে ফেলেছিল প্রভাব। নিঃসন্দেহে এই অবদান কৃতিত্বের। অথচ মৃত্যুর প্রায় এক দশক পরেও অনালোচিত, ব্রাত্য থেকেছেন অমৃক সিং অরোরা। শ্যামাসঙ্গীতের নব্য আধুনিক ভাবধারার অন্যতম প্রবর্তক এই ‘কালীভক্ত‘ মানুষটির জীবন সংগ্রামের সামান্য ইতিকথা ধরা রইল এই চর্চায়।

নয়ের দশক, হুগলি। দীপাবলির সময়।

এক বারোয়ারি শ্যামাপূজা উদ্বোধন করতে আসছেন কলকাতার এক বিখ্যাত গায়ক। তিনি ভক্তিগীতি, বিশেষ করে শ্যামাসংগীতের জন্য সুবিখ্যাত। তাঁকে স্বাগত জানাতে এসেছেন ক্লাবের কর্মকর্তারা। ভিড় করে এসেছে অঞ্চলবাসী। সেই ভিড় সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে সকলেই অধীর অপেক্ষায়, এই বুঝি তিনি এলেন। সকলেই একবার তাঁকে চোখের দেখা দেখতে চান…

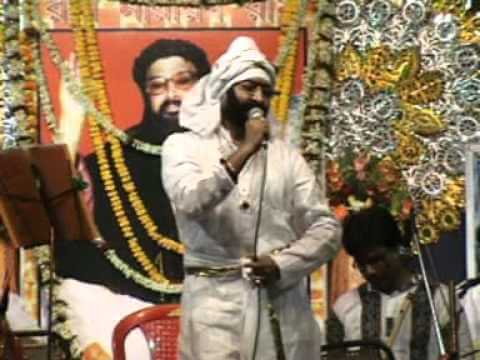

যথাসময়ে ক্লাব প্রাঙ্গণে এসে হাজির হল শিল্পীর গাড়ি৷ কর্মকর্তারা শশব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন। গাড়ি থেকে যিনি নামলেন তাঁকে দেখে সবাই হাঁ। কোথায় সেই শিল্পীজনোচিত বেশভূষা? গেরুয়া বস্ত্র, উত্তরীয় পরিহিত… শিল্পী নয়, যেন কোনও তন্ত্রসাধক নেমে এলেন গাড়ি থেকে। শুধু বেমানান যেন তাঁর মাথার পাগড়িটি। করজোড়ে এগিয়ে গেলেন সামনে। লোকেরা তাঁকে অবাক চোখে দেখছে। হাসিমুখে এগিয়ে গেলেন শিল্পী মণ্ডপের দিকে। সামনে এসে দাঁড়ালেন এক বৃদ্ধা। “ওমা, এ কে গা? এ যে দেখি পাগড়ি পরা নিমাইচাঁদ!” দীর্ঘদেহী মানুষটি জড়িয়ে ধরেন বৃদ্ধাকে৷ হেসে গড়িয়ে পড়ে বললেন, “হ্যাঁ গো মা, আমি তোমার নিমাইচাঁদ বটে। ঠিকই চিনেছ তুমি।” আপ্লূত বৃদ্ধার মুখ দিয়ে কথা সরে না।

পুজো উদবোধন করে কালীমূর্তির সামনে জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন মায়ের ধ্যানমন্ত্র — “ওঁ শবারূঢ়ং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম…” চোখ বুজে পরম নিষ্ঠায় হাতে ফুল নিয়ে তিনি তখন আরাধনায় মগ্ন। পুজো শেষ হতেই হাতে তুলে নেন মাইক। সুললিত কণ্ঠে গেয়ে ওঠেন — “আমার সর্ব অঙ্গে লিখে দিও কালী কালী নাম।” সেই গান শুনে মন্ত্রমুগ্ধ, বাকরূদ্ধ সবাই। কলোনির সেই বৃদ্ধা তখনও বলে যাচ্ছেন, “ও কে গা? ওর নাম কী?” পাশের এক যুবক বিরক্ত হয়,”আহহ, বড্ড বিরক্ত করো তুমি ঠাকুমা! ওঁর নাম অমৃক সিং অরোরা। মস্ত বড় কালীভক্ত, মস্ত বড় গায়ক! নাম শোনোনি?” বৃদ্ধা বলে ওঠেন, “অমৃত? বাহহহ বেশ নাম! যেমন নাম তেমনি গলা গো। সত্যিই অমৃত!”

*

১৯৪৩ সালে শহর কলকাতায় জন্ম অমৃক সিং অরোরার। কলুটোলা স্ট্রিটে। জন্মসূত্রে পঞ্জাবী শিখ৷ বাপ-দাদারা কবে পঞ্চ আবের দেশ ছেড়ে কলকাতায় এসেছেন জানা নেই৷ বাবার ছিল লেখার কালির ব্যবসা। চেয়েছিলেন তাঁর ছেলে পারিবারিক ব্যবসা সামলাক। কিন্তু ছোট থেকেই অমৃকের গানের শখ৷ মা যশবন্ত কৌর ছিলেন তাঁর অনুপ্রেরণা।

[the_ad id=”266918″]

মায়ের হাত ধরে ছোট্ট অমৃক আসতেন কলকাতার সুপ্রাচীন গুরুদ্বার বড়া শিখ সঙ্গতে। সাত বছর বয়সে সেখানেই তাঁর প্রথম স্টেজ পারফরম্যান্স। মায়ের সাথে গুরুদ্বারে গান গাইতেন তিনি। সেই অর্থে প্রথামাফিক তালিম না থাকলেও পঞ্চ আব ও গঙ্গাজল মিশে সুর খেলা করত তাঁর গলায়। ছোট থেকেই অত্যন্ত সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী তিনি। তাঁর গলায় নানক, কবীর শাহের ভজন শুনে মুগ্ধ হতেন শ্রোতারা। গুরুমুখী ভাষায় গাইতেন চমৎকার কীর্তন।

লোকেরা তাঁকে অবাক চোখে দেখছে। হাসিমুখে এগিয়ে গেলেন শিল্পী মণ্ডপের দিকে। সামনে এসে দাঁড়ালেন এক বৃদ্ধা। “ওমা, এ কে গা? এ যে দেখি পাগড়ি পরা নিমাইচাঁদ!” দীর্ঘদেহী মানুষটি জড়িয়ে ধরেন বৃদ্ধাকে৷ হেসে গড়িয়ে পড়ে বললেন, “হ্যাঁ গো মা, আমি তোমার নিমাইচাঁদ বটে। ঠিকই চিনেছ তুমি।” আপ্লূত বৃদ্ধার মুখ দিয়ে কথা সরে না।

কিন্তু বাবা চেয়েছিলেন ছেলে বাস্তবমুখী হোক। গানবাজনা ছেড়ে পড়াশোনা, কাজেকর্মে মন দিক। এদিকে কিশোরকুমার তাঁর আরাধ্য। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, মহম্মদ রফি তাঁর কাছে ইষ্টদেবতা। এঁদের অনুষ্ঠান পেলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে সেখানে ছুটে যান। মুগ্ধ হয়ে শোনেন, প্রতিভাগুণে গান তুলেও ফেলতে পারেন সঙ্গে সঙ্গে। পরে বন্ধুদের শোনান সেই গান। পাশাপাশি চলল পড়াশোনাও৷ উত্তর কলকাতায় মহাজাতি সদনের পাশে বিশুদ্ধ নন্দ বিদ্যালয়ের ছাত্র তিনি। গানপাগল ছাত্রটিকে ভালবাসতেন মাস্টারমশাইরা৷ স্কুলের ফাংশনে নিয়মিত গাইতেন অমৃক। অসংখ্য পুরস্কারও পেয়েছেন। খেয়েছেন বাবার হাতে পেটানিও। তবু গান ছেড়ে চলে আসেননি। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই নেশা যেন আরও চেপে বসে। অমৃক ঠিক করেন পেশাদার গায়ক হওয়ার পথেই হাঁটবেন।

*

ষাটের দশক। অমৃক তখন আঠারো ছুঁই ছুঁই। সন্ধে হলেই কলকাতা তখন ঢুলছে হয় কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে, না হয় পার্ক স্ট্রিটের আলোআঁধারি রেস্তোরাঁয়। পরিচিত একজনের সূত্রে অমৃক সুযোগ পেলেন ‘ব্লু ফক্স‘ রেস্টুরেন্টে ‘বার সিঙ্গার‘ হওয়ার। দিনের পর দিন ‘ব্লু ফক্স‘ মাতিয়েছেন অমৃক। কিশোর, রফি, তালাত মেহমুদের গান গেয়ে ভিড় জমাচ্ছেন তিনি৷ কিন্তু সেই আলো আঁধারির জীবন বেশিদিন পছন্দ হয়নি তাঁর। অন্য ‘পথ‘ খুঁজছিলেন তিনি। অবশেষে দীর্ঘদিন পর আসে এক ‘সুযোগ‘।

[the_ad id=”266919″]

অমৃকের দীর্ঘ সাঙ্গীতিক জীবনের সঙ্গী গীতিকার-সুরকার তাপস রায় (“আমার সর্ব অঙ্গে লিখে দিও কালী কালী নাম”-এর বিখ্যাত গীতিকার ও সুরকার) জানান— “অমৃক সিং-এর গান শুনে তাঁর এক পরিচিত তাঁকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে বলেন। সেই মতো একদিন হেমন্তবাবুর বাসায় দেখা করতে যান তিনি। হেমন্তবাবু তখন বিরাট শিল্পী। তাঁর কৃপাদৃষ্টি পেয়ে বহু শিল্পীর জীবন ঘুরে গেছে। অমৃক সিং হেমন্তবাবুকে ঈশ্বরজ্ঞানে পুজো করতেন। সাহস বুকে নিয়ে গুটিগুটি পায়ে হাজির হয়েছিলেন হেমন্তের দরবারে।”

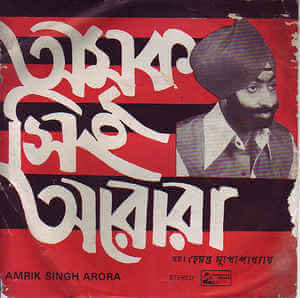

তাপস বাবু জানান, হেমন্তবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন অমৃক। হাতজোড় করে নিজের পরিচয় দিয়ে জানান তাঁর ইচ্ছের কথা। “আপনার সুরে একটা গান রেকর্ড করতে চাই, দাদা!” এমন পাগড়ি পড়া শিখের গলায় নিখাদ বাংলা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন হেমন্ত। তবুও পরখ করে দেখতে তাঁকে বলেছিলেন একটা গান শোনাতে। হেমন্তের গাওয়া একটি হিন্দি গান গেয়ে শোনান তিনি। গান শুনে গম্ভীর হয়ে যান হেমন্ত। গানের প্রশংসা করেন ঠিকই, কিন্তু বলেন এই গলায় যে বাংলা গান বসবে না। অমৃক সিং ভাবেন তাঁর সব স্বপ্ন বুঝি ভেঙে গেল। ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন হেমন্তজায়া বেলা মুখোপাধ্যায়। তাঁর অনুরোধেই শেষমেশ রাজি হন হেমন্ত। তৈরি হল — “রূপসী দোহাই তোমার” গানটি। কথা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। প্রাণ ঢেলে গাইলেন অমৃক। রেকর্ড প্রকাশ পেল ১৯৭৭ -এ। রাতারাতি সুপারহিট। বাংলা আবিষ্কার করল এক নতুন গায়ককে। অমৃক সিং অরোরা।

*

গুরু শিষ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক কতটা আন্তরিক ছিল, তা জানিয়েছেন সুরকার দেবজ্যোতি মিশ্র। আটের দশক। তখন খ্যাতির মধ্যগগনে অমৃক। কলকাতায় সবিতা চৌধুরীকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। মঞ্চে গান শুরু করেছেন তিনি। অগণিত শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে গান শুনছে। এমন সময় শুরু হল হইচই। জানা গেল অমৃক সিং অরোরা এসেছেন গান শুনতে। তাঁকে পেয়ে অনুগামীরা আত্মহারা৷ সঙ্গে সঙ্গে গান থামিয়ে দেন হেমন্ত৷ বলেন, “অমৃক এসেছেন। আগে ওঁকে বসান। তারপর আমি গাইব।” অমৃক মঞ্চে এসে গুরুকে প্রণাম করে মাটিতেই বসে পড়েন। দেবজ্যোতিবাবু জানাচ্ছেন, ‘গুরু শিষ্যে’র পারস্পরিক সৌজন্যবোধ কোন পর্যায়ের তা ওই একটি ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে যায়৷ মাটির মানুষ ছিলেন অমৃক। এত গুণী শিল্পী। আজও গ্রামবাংলার মানুষ তাঁর গানে মুগ্ধ৷ অথচ প্রাপ্য সম্মান পাননি তিনি। আক্ষেপ স্পষ্ট ‘মথুরা নগরপতি’র সুরকারের গলায়।

[the_ad id=”270084″]

অমৃক সিং অরোরা-কে নিয়ে আর এক আখ্যান শুনিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভা সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। “একবার কলকাতা থেকে তাঁকে মালদহে নিয়ে গিয়েছি অনুষ্ঠান করাতে। সে সময় রাজ্যজুড়ে তাঁর নামডাক। অথচ খুব সহজ সরল মানুষ। অহংকারের লেশমাত্র নেই। সারা রাস্তা গল্প করতে করতে গেলেন।” সুখেন্দুবাবুর কথায়,- “অনুষ্ঠান চমৎকার হল। লোক ভেঙে পড়েছিল শুনতে। ভীষণ ভালো গেয়েওছিলেন অমৃক। কিন্তু মুশকিল হল তাঁর প্রাপ্য দক্ষিণা দিতে গিয়ে। পার্টি ফান্ডে একটু কম চাঁদা উঠেছিল। ফলে চুক্তি বাবদ যে টাকা তাঁকে দেওয়ার কথা, তার থেকে বেশ কিছুটা টাকা কম দিতে হয়৷ সে কথা বলতেই হেসে ফেলেন অমৃক সিং। সেই কম টাকাই নিয়েছিলেন তিনি অম্লানবদনে। সম্মানসূচক একটি সিল্কের কাপড় দেওয়া হয়। শিশুর মতো খুশি হয়েছিলেন তাতে। কর্মকর্তা ও পার্টির নেতাদের ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।” সুখেন্দুবাবু বলেন, এমন দিলখোলা গুণী মানুষ খুব কম দেখা যায়। অনেক কিছু শিক্ষণীয় আজও তাঁর থেকে। প্রকৃত শিল্পী বলতে যা বোঝায় তাই ছিলেন অমৃক সিং অরোরা।

*

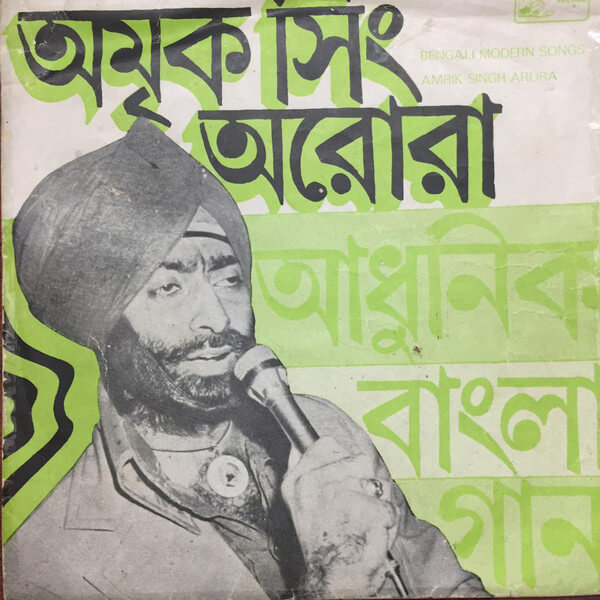

আদ্যন্ত নানকপন্থী এক মানুষ কীভাবে বাংলায় ভক্তিগীতি, বিশেষ করে শ্যামাসঙ্গীতের ঢেউ তুললেন, সে নিয়ে নানা মতবাদ আছে। কিন্তু অমৃক সিং অরোরা আর শ্যামাসঙ্গীত এক সময় সমার্থক ছিল সে নিয়ে কারও মনে সন্দেহ নেই। বিশিষ্ট সঙ্গীত গবেষক ও বাংলায় হেমন্তচর্চার অন্যতম পুরোধা জয়দীপ চক্রবর্তী বলেন, “শুধুমাত্র আধুনিক গানে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি অমৃক। চল্লিশ বছরের বেশি সাঙ্গীতিক জীবনে অসংখ্য গান গেয়েছেন তিনি। লোকগীতি, সিনেমার গান, নজরুলগীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, হিন্দি গান ছাড়াও ভক্তিগীতিতেও তাঁর যে মুনশিয়ানা, তা অস্বীকার করা যায় না।” তিনিই প্রথম যিনি পঞ্জাবী লোকসংগীত, ভাঙরাকে বাংলার আধুনিক লোকগীতি, এমনকী ভক্তিগীতির মহাসমুদ্রে মিশিয়েছিলেন। ভজন, কীর্তন, বাউল গান, ফকিরি, ধামাইল ইত্যাদিতে পাওয়া যেত সেই প্রভাব।

কলকাতার এলিট সংস্কৃতিমনস্ক, বুদ্ধিজীবী মহল সেই ‘এক্সপেরিমেন্ট‘ কতটা মেনেছিলেন সে নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে, কিন্তু অমৃকের যে কোনও গানই সাদরে গ্রহণ করেছিল বাংলার গ্রামাঞ্চল৷ সে সময় অমৃকের গানের সূত্র ধরে যেমন বহু গীতিকার, সুরকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তেমনই দু’পয়সা রোজগারের মুখ দেখেছিল অজস্র ছোট-খাটো ক্যাসেট ও রেকর্ড সংস্থা। তবে এই সব কিছুকেই ছাপিয়ে গিয়েছিল অমৃকের ভক্তিগীতির সংকলন৷ আশি-নব্বইয়ের দশকে রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পাশাপাশি ভক্তিগীতির জগতে পাল্লা দিয়ে উঠে এসেছিল দুটি ‘ব্যাতিক্রমী‘ নাম – পরীক্ষিৎ বালা ও অমৃক সিং অরোরা। উঠে এসেছিল এক টুকরো পৃথক ইতিহাস।

সমস্ত রকমের গান মিলিয়ে সারা জীবনে প্রায় দুই হাজারেরও বেশি গান গেয়েছিলেন অমৃক সিং অরোরা। এর অধিকাংশই ভক্তিগীতি। কালীকীর্তন ছাড়াও গেয়েছেন বাবা লোকনাথ, বালক ব্রহ্মচারী, রামঠাকুর, মতুয়া সম্প্রদায়ের হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ-সহ অনুকূল ঠাকুর, ভবা পাগলা, রামকৃষ্ণ পরমহংস বা আনন্দময়ী মা-কে নিয়ে ভজনকীর্তন। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন অমৃকের আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ তিনি তথাকথিত ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকেন্দ্রিক ভক্তিগীতির বাইরে গৌণ ধর্মের একটি বড় শাখাকে নিজের গানে জুড়ে নিতে পেরেছিলেন। ভক্তিগীতিতে এই উদারীকরণ তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল সমাজের সর্বস্তরের জনমানুষের কাছে। নিঃসন্দেহে তাঁর এই সাঙ্গীতিক বহুগামিতা কৃতিত্ব ও প্রশংসার দাবি রাখে৷

সিনেমার গানেও অমৃক রেখেছিলেন স্বকীয়তা। “হিংসা” ছবিতে অভিনেতা তাপস পালের লিপে ও মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে চমৎকার গান গেয়েছিলেন অমৃক। হিমাংশু বিশ্বাসের সুরে এবং গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখায় “লাট্টু” সিনেমায় বাংলার সঙ্গে পঞ্জাবী ভাষা মিলিয়ে অনবদ্য গেয়েছিলেন অমৃক। এমন উদাহরণ ভূরিভূরি। কিন্তু শ্যামাসঙ্গীতই তাঁকে দিয়েছিল সবচেয়ে বেশি সমাদর। “সর্ব অঙ্গে লিখে দিও কালী কালী নাম”- এর পাশাপাশি “কালী কালী বল রসনা”, “জয় তারা বলে ডুব”, “দিবানিশি তারা নাম” বা “তারা নামে মন মজেছে”- র মতো একাধিক শ্যামাসঙ্গীত গেয়েছেন অমৃক। নিজেও ছিলেন কালীভক্ত। শোনা যায়, ভক্তিগীতি গাইতে গাইতে নিজেই শ্যামানুরাগী হয়ে ওঠেন তিনি।

*

বাংলা ভক্তিগীতির এক অলৌকিক প্রতিভা অমৃক সিং অরোরা। এক সময় তাঁর ভক্তিভাব রীতিমতো উন্মাদনায় পর্যবসিত হয়। ‘সাধুসঙ্গ‘ করতে অমৃক বরাবরই ভালবাসতেন। পরে শ্যামাই হয়ে ওঠেন তাঁর অধিষ্ঠাত্রী। আদ্যন্ত শৌখিন মানুষ অমৃক হাবেভাবে নিয়ে এসেছিলেন বদল। তিনি মঞ্চে উঠে গাইবার আগে জ্বালিয়ে নিতেন ধূপকাঠি। তাঁর মাত্রাতিরিক্ত ভক্তিভাব, অদ্ভূত পোশাক পরে নেচে-কুঁদে গান গাওয়া নিয়েও তাঁকে পড়তে হয়েছে তীব্র সমালোচনার মুখে৷ অভিযোগ উঠেছে ভক্তিগীতির নামে নিজেকে ‘সাধক‘ রূপে জাহির করার প্রবণতা ও ‘স্টান্টবাজি‘ নিয়েও। তা সত্ত্বেও অবিচল থেকে গেছেন অমৃক। বারবার ছুটে গেছেন দক্ষিণেশ্বর থেকে কালীঘাট, তারাপীঠ থেকে বক্রেশ্বরে। আম নাগরিক তাঁর এই ব্যতিক্রমী ‘দিব্য‘সত্ত্বা গ্রহণ করেছিল। একজন শিখ হয়ে শ্যামা আরাধনার নতুন ভাবধারা সৃষ্টি করেছিলেন তিনি।

শেষ জীবনে চরম অর্থকষ্টের মুখে পড়েছিলেন অমৃক। একটু একটু করে ক্যান্সারের মারণবীজ ছড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর শরীরে। তা সত্ত্বেও গান ছেড়ে আসেননি। সেই অস্থির সময়ে শ্যামাসঙ্গীত আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরেছেন। অসুস্থ শরীর নিয়েও করেছেন একের পর এক অনুষ্ঠান। ক্যান্সার সহজে থামিয়ে দিতে পারেনি অমৃককে।

[the_ad id=”270085″]

পরিবার সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, ২০১১ সালের এপ্রিল নাগাদ শেষবার কলকাতায় অনুষ্ঠান করেন অমৃক সিং অরোরা৷ তারপরেই দ্রুত তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি শুরু হয়৷ শেষ সম্বল দিয়ে চেষ্টা করেন ক্যান্সারকে হারাতে, কিন্তু পারেননি। ৩ জুন ২০১১ সালে ৬৮ বছর বয়সে প্রয়াত হন তিনি৷ শেষ হয় বাংলা সঙ্গীতজগতের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। রবীন্দ্রসদনে নিয়ে আসা হয়েছিল তাঁর মরদেহ। বহু অনুরাগী শেষবার তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। তখনও মাইকে বেজে চলেছে “আমার সর্ব অঙ্গে লিখে দিও কালী কালী নাম”। ততকালীন বাংলার রাজ্যপাল এম কে নারায়ণ অমৃক সিং অরোরার স্মরণে তাঁর শোকবার্তায় লিখেছিলেন – “Sri Arora’s mellifluous rendition of modern and devotional Bengali songs as having a lasting impression on numerous listeners besides enriching Bengal’s rich culture”.

পেশায় সাংবাদিক প্রসেনজিতের জন্ম ১৯৮১-তে। লেখালেখির শুরু কবিতা দিয়েই। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের ফেলো, প্রসেনজিতের গবেষণার বিষয় রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব ও সঙ্গীততত্ত্ব। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ছয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে লেখা। অবসরে ভালোবাসেন সরোদ বাজাতে, পুরনো চিঠি ও বই পড়তে।

One Response

You send me back to ‘80s and ‘90s. Excellent write up on Amrik Singh Arora.