“ঋত্বিককে খুন করা হয়েছে!” ঋত্বিকের মারা যাওয়ার খবরে এমনই বলেছিলেন বিজন ভট্টাচার্য।

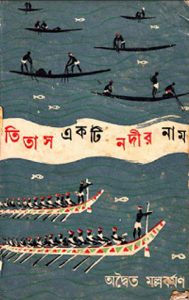

১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জনাকয়েক ভক্তের মাঝে মারা যান চলচ্চিত্রের এই বিদ্রোহী। তাঁর একাধিক ছবি সমাপ্ত না করেই মারা যান তিনি। কোনও রকমে শেষ করেছিলেন, তিতাস একটি নদীর নাম। অদ্বৈত মল্লবর্মনের এই ক্লাসিককে সিনেমায় ধরা সহজ ছিল না। কিন্তু এই নদী ও লোকসংস্কৃতি নিয়েই তো বরাবর ঋত্বিকের সিনেমা অভিযাত্রা। তাই এ কাজে তিনি অনন্য।

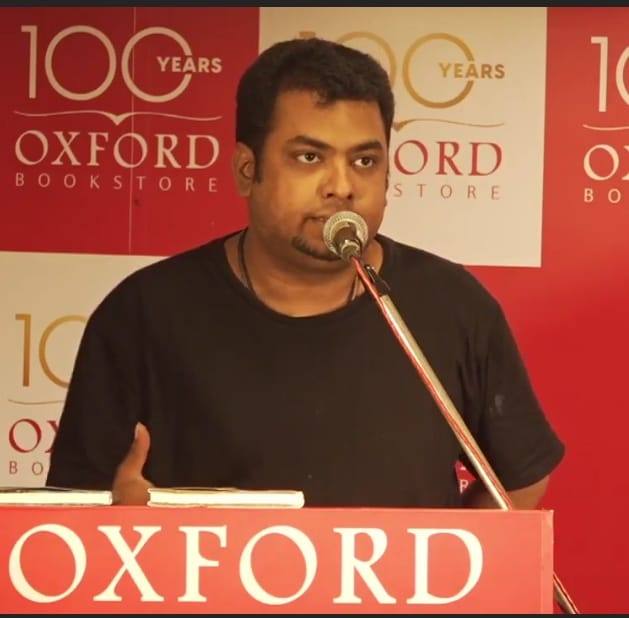

প্রখ্যান মার্কিন পরিচালক মার্টিন স্করসেসি পরিচালিত ওয়ার্ল্ড সিনেমা প্রজেক্টে এই ছবির পুনরুদ্ধারের কাজ শেষ হয়েছে সম্প্রতি। সেই ব্লু-রে ভার্সান থেকেই সম্প্রতি এই ছবিটি দেখানো হল পার্ক ম্যানশনে, আলিয়ঁস ফ্রঁসে-তে। ছবির বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলেন কবি ও অধ্যাপক অভীক মজুমদার। অনুষ্ঠানটির আয়োজনে ছিল দৃশ্য ও কালচার মঙ্ক নামে দুই সংস্থা।

২০০৪ সালের ফ্রেব্রুয়ারি মাস থেকে নানা শহর ও গ্রামে সিনেমা নিয়ে আলোচনা ও স্ক্রিনিং করছে দৃশ্য। সেখানে নবারুণ ভট্টাচার্য, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ছাড়াও হাজির থেকেছেন নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকি, গিরীশ কার্নাডের মত ব্যক্তিত্বরাও। অভীকবাবুও এর আগে ঘটক বিষয়ে এই সংস্থার আয়োজনে কথা বলেছেন। তবে তিতাস বিষয়ে তাঁর বক্তব্য এই প্রথম। মূলত মালো-জীবন, বহমান নদী পরম্পরা, অসংলগ্ন মিথ ও স্মৃতি,মৌখিক ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় ঘুরেফিরে আসে এপিক-ধর্মী উপন্যাস তিতাস একটি নদীর নাম-এ। মহাকাব্যিক এই বিস্তারে অজস্র চরিত্রের সমাহারকেই ধরতে চেয়েছিলেন তিনি। ধরতে চেয়েছিলেন সেই বাংলাদেশকে যাকে ভাঙতে ভাঙতে আজ আর কিছু অবশিষ্ট নেই। আজও তাই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এই ছবি।

আর সেই কথাই বলছিলেন অভীকবাবু। বলতে গিয়ে চলে যাচ্ছিলেন পাবলো নেরুদা থেকে মার্কেজ হয়ে বিনয়ভূষণে। স্মৃতি কীভাবে গণস্মৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, হিউমের চিন্তা কী ভাবে প্ররোচিত করে ঘটককে, কী ভাবে সেই অনুসন্ধানে খুলে যায় সমাজের বহুস্বর — তাই বলছিলেন অভীকবাবু। বলছিলেন, বহুচরিত্র ও বহুস্বরের সমাবেশ এই ছবি এক বিকল্প দেশমাতৃকার নির্মাণ যা মনুবাদের বিপরীত এক দর্শন। আদিম শ্বাশত জলরাশি ও জনরাশির এই বিস্তারে তিনি ফিরে গেছেন তাঁর প্রিয় মাদার কাল্টে। মায়ের গর্ভে। যে ফিরে যাওয়ার বাসনা তাঁর সারাজীবনের। অভীকবাবু আরও বলেন, তিতাসের আগে দুর্বার গতি ‘পদ্মা’ তথ্যচিত্রের কাজ করেছিলেন ঋত্বিক। সেখানে মুক্তিযুদ্ধে এসে ইতিহাস থমকে যায়। কিন্তু তিতাসে তার বদলে আসে প্রবাহমান ইতিহাসের বহুমুখ। উল্লেখ্য, লোকসংস্কৃতি নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন অভীকবাবু। অনুবাদ করেছেন বহু ভারতীয় প্রান্তিক ও অন্তঃজ কবির কবিতা। তাই এই আলোচনা এ দিনের সন্ধ্যায় অন্য মাধুর্য নিয়ে আসে।

আলোচনার পর দেখানো হল ছবিটি। তিতাস একটি নদীর নাম-এর এই নতুন করে পুনরুদ্ধৃত প্রিন্ট দেখে উচ্ছসিত কলকাতা। আরও কয়েকবার দেখার ইচ্ছেও প্রকাশ করলেন দর্শকরা। ঋত্বিককে নিয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা কয়েকটি কবিতাও পাঠ করা হল। সব মিলিয়ে, ১৪ ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যা আবারও মনে করালো, পুরনো ফিল্ম ক্লাব কালচার। যেখানে মানুষ একসঙ্গে ছবি দেখতেন, উপভোগ করতেন। যে কালচার নেটফ্লিক্স জমানায় আজ আর বেঁচে নেই।

পেশা মূলত, লেখা-সাংবাদিকতা। তা ছাড়াও, গান লেখেন-ছবি বানান। শখ, মানুষ দেখা। শেল্ফ থেকে পুরনো বই খুঁজে বের করা। কলকাতার রাস্তা ধরে বিকেলে ঘুরে বেড়ানো।