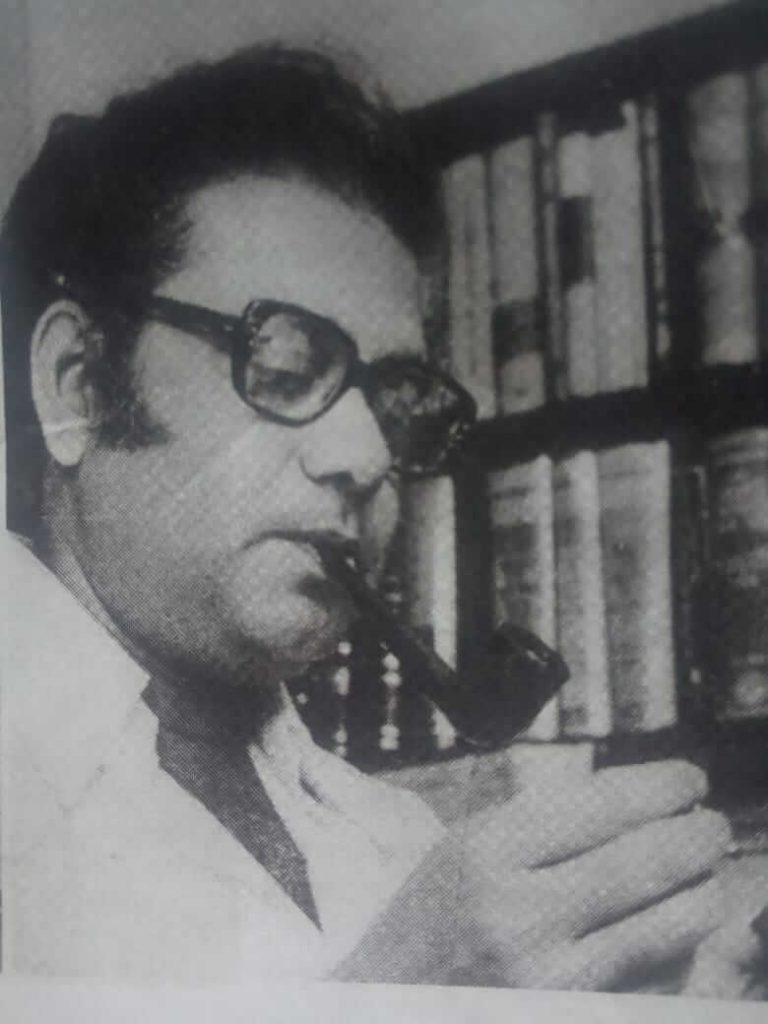

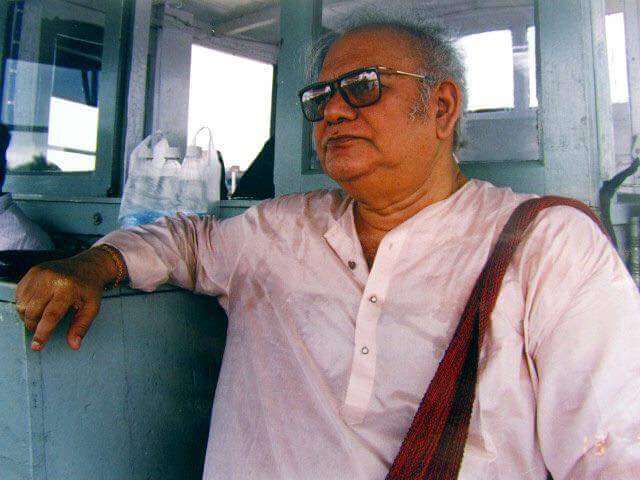

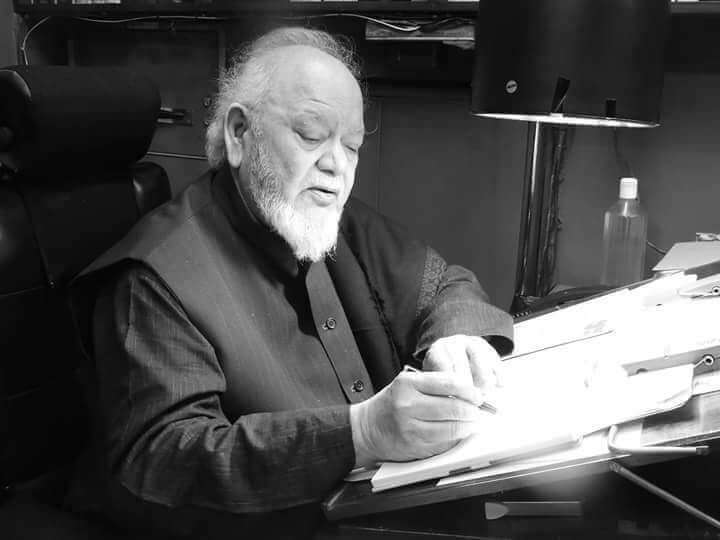

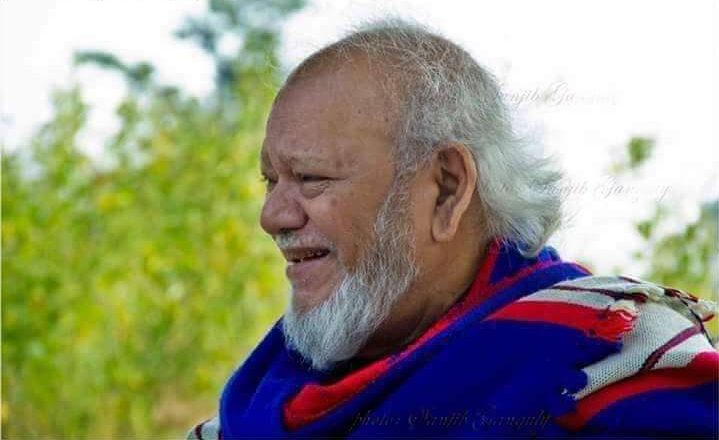

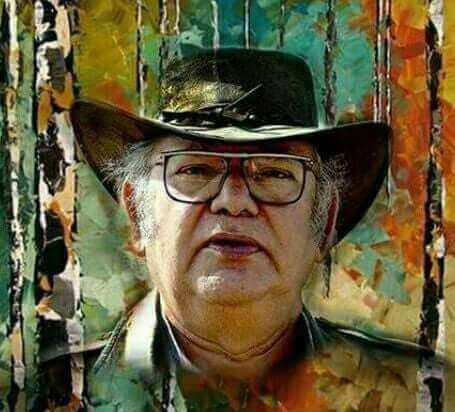

(Buddhadev Guha) এই শহরে যখন ডোডো পাখির মতো লুপ্তপ্রায় প্রেম, মধ্যমেধার ম্লানিমার রাজপাট সর্বত্র, ঠিক যখন মানুষ সভ্যতার কুঠার হেনে গাছের শরীরে করছে ক্ষতচিহ্ন, যখন আমাদের চেনা চরাচরে কোথাও উড়ে এসে বসে না প্রজাপতি অথবা মনকেমনের উডডাক, কাজ হারায় অরণ্যের পোস্টম্যান কারণ মানুষ আর চিঠি লেখে না… ঠিক তখন, এক ভঙ্গুর সময়ে, জন্মদিনের প্রাকমুহূর্তে আমরা পেলাম ভালোবাসার পরম একক, এক ভার্সেটাইল জিনিয়াস বুদ্ধদেব গুহকে। আমাদের সকলের প্রিয় লালাদাকে। (Buddhadev Guha)

একটি জার্মান শব্দ দিয়েই তাঁর আত্মাকে চেনা যায়। তা হল – পারোজিয়াস্ত। স্পষ্টবাদী, সত্য বলতে ভয় পান না, পুরস্কার ও পদের মোহ দূরে সরিয়ে তিনি একা হেঁটে গিয়েছেন এবং সঙ্গে করে আমাদের নিয়ে গিয়েছেন কখনও মহুয়াটাঁড়, কখনও মাড়োমার, কখনও বা পলাশতলি বা হাটচান্দ্রা। তাঁর অনন্যতা তাঁর গল্প উপন্যাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অরণ্য আত্মায়, অচিকিৎস রোম্যান্টিক প্রণোদনায়। কিশোরের স্বপ্নে আজও ভাসে তাঁর লেখা ‘গুগুনোগুম্বারের দেশে’ কিংবা ‘অজগরের দেশে।’ কিশোরী নর্তকী হয়ে ওঠে, যখন চোখের সামনে খুলে যায় ‘বাবলি,’ যে বইটি বিক্রি হয়েছিল দেড় লক্ষ কপি। (Buddhadev Guha)

আর আমরা যারা এই নীল গ্রহের উপর অবিরাম হেঁটে যাই বুকে যোজন যোজন উধাও নিয়ে, যারা সব থেকেও বুকের মধ্যে ভিখারি, কাঙাল, তারা নিজেদের খুঁজে পাই একটু উষ্ণতার জন্য, মাধুকরী, সবিনয় নিবেদন, অবরোহীর মতো উপন্যাসে। তাঁর উপন্যাসে অরণ্যের পটভূমিকায় গভীরতর হয়েছে মানব-মানবীর সম্পর্কের গভীর রসায়ন। বাঙালি ছেলেমেয়েদের বার্থ সার্টিফিকেটে দেখা গেছে এমন সব নাম, যা তাঁরই উপন্যাসের চরিত্র। যেমন পৃথু, রুষা, কুর্চি, তোড়া। আজও তিনি পঁচাশির এক যুবক। বিগলিত শ্রদ্ধার ধূমাবরণ মাখা প্রশ্ন নয়, তাঁর কাছে রাখা হল একের পর এক অস্বস্তিকর সওয়াল। পাওয়া গেল তার অকপট জবাব। (Buddhadev Guha)

সুমন – ক’দিন পরেই আপনার জন্মদিন। জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে আপনার কাছে জানতে চাই, আপনি বলেন যে আপনার জন্মদিন নিয়ে ধন্দ আছে। কেন?

বুদ্ধদেব – আছেই তো। আমার প্রকৃত জন্মদিন ২৯ জুন, চোদ্দোই আষাঢ়। কিন্তু বাবা স্কুলে ভর্তির সময় জন্ম তারিখ করেন ২ জানুয়ারি।

সুমন – সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে আপনি এক ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তার অধিকারী। যদি জিজ্ঞাসা করি, আপনার সাহিত্য সাধনার সালোকসংশ্লেষের মূল উপাদান সম্পর্কে…

বুদ্ধদেব – আমি বলব অরণ্য ও মানুষ। আমি তো জঙ্গলেরই লোক। অরণ্য আমার জীবনে এক গভীর ছাপ রেখে যায়, ছাপ রেখে যায় সেখানকার মানুষ ও জীবনধারা।

সুমন – আপনার প্রথম উপন্যাস কোনটি?

বুদ্ধদেব – হলুদ বসন্ত। সুনীলের ‘আত্মপ্রকাশ’ আর আমার ‘হলুদ বসন্ত’ সমসাময়িক ও দু’টিই পাঠকমহলে সমাদৃত হয়।

সুমন – লেখক হওয়ার প্রেরণা পেলেন কোথা থেকে? পড়ার তাগিদ নাকি অন্য কোথাও থেকে?

বুদ্ধদেব – লেখক হব, এই চিন্তা তো শৈশবে গড়ে ওঠে না। তবে হ্যাঁ, আমি পড়তে ভালোবাসতাম। আমার মামা ছিলেন সাহিত্যিক সুনির্মল বসু। আমার পড়ার ঝোঁক দেখে তিনি আমাকে এক বইয়ের দোকানে নিয়ে যান ও মালিকের সঙ্গে পরিচয় করান। বই বাড়ি নিয়ে গিয়ে, পড়ে, কাগজে মুড়ে ফেরত দেবার একটা পথ তিনিই বাতলে দেন। ওঁর রসবোধ ছিল অসাধারণ।

একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুই ঘুড়ি ওড়াস লালা?’ আমি বললাম ‘হ্যাঁ।’ উনি বললেন ‘কেন ওড়াস?’ আমি বললাম, ‘আমার বন্ধু বলে ‘দিল খুশ হো যাতা হ্যায়।’ খুব হাসতে হাসতে বলেছিলেন ‘বাঃ! সে তো দারুন ছেলে! নিজেকে প্রকাশ করতে জানে।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘প্রকাশ মানে কী মামা?’ উনি বললেন ‘নিজেকে এক্সপ্রেস করা। রবিঠাকুরের গান আছে না? ‘হৃদয় আমার প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে..’ তো আমি কাজিরাঙা বেড়াতে যাই যে বার, ফিরে ডায়রিতে একটি গল্প লিখি ‘কাজিরাঙার গন্ডার।’ মামা সেটা পড়েন। পরের দিন নিয়ে যান দেব সাহিত্য কুটিরে। এক ভদ্রলোককে বলেন ‘এই আমার ভাগ্নে। লেখার হাত আছে। একটি লেখা এনেছে।’ সেই লেখা পরের মাসে ছাপাও হয়। ওই ভদ্রলোক ছিলেন সুবোধচন্দ্র মজুমদার। সারা জীবনে যতটুকু সম্মান ওঁর প্রাপ্য ছিল, উনি পাননি। ঋষিতুল্য মানুষ ছিলেন।

সুমন – আপনার পড়ার পরিধিও তো বেশ বড়…

বুদ্ধদেব – একটা মজার কথা বলি। একবার জন্মদিনে দু’টাকা পেয়েছিলাম। তাই দিয়ে বই কিনে ভেতরে লিখে দিই ‘জন্মদিনে আমি আমাকে।’ (বলেই অপাপবিদ্ধ হাসি) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন না, আমার এক অভ্রভেদী নেশা আছে বই পড়া। আমারও তেমনই। ন্যাশনাল লাইব্রেরি যেতাম। যা পেতাম কিনতাম। আমার বন্ধু দীপক ছিল কমপ্যারেটিভ লিটরেচারের ছাত্র। আমি ওর সিলেবাস দেখতাম আর যা পড়ানো হত তাও কিনতাম পড়ার জন্য। অথচ আমি সাহিত্যের ছাত্র ছিলাম না। আসলে লেখক যে হয়েছি, তা তো পাঠক ছিলাম বলেই।

সুমন – রমাপদবাবুকে আপনি গুরু মানেন শুনেছি।

বুদ্ধদেব – গুরু নয়। তবে ওঁকে শ্রদ্ধা করি । উনি স্বতন্ত্রী। ‘লালবাঈ’, ‘খারিজ’, ‘বাড়ি বদলে যায়’, ‘প্রথম প্রহর’- কী সব লেখা! অসাধারণ সম্পাদক। জানো তো, উনি লিখতেন অথচ কাটতেন না। রবিবাসরীয়তে একের পর এক গল্প লিখিয়েছেন আমাকে দিয়ে।

সুমন – আপনার একের পর এক উপন্যাস বেস্টসেলার। আমরা দেখেছি শনিবার আনন্দবাজারের বেস্টসেলার কলামে নিয়মিত ‘মাধুকরী’র নাম। কিন্তু অনেকে বলেন জনপ্রিয়তাই আপনার সীমাবদ্ধতা।

বুদ্ধদেব – কথাটা তো অক্সিমোরোন হয়ে গেল। জনপ্রিয়তা আমার কাছে আশীর্বাদ। একজন লেখক যত বেশি সংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছতে পারবেন, সেটাই তো তাঁর সাফল্য। অর্থ আমার নিজের পেশাতেও ছিল। সাহিত্য আমার কাছে ছিল নেশা। আমার পেশাগত জীবন সামলে তারপর সাহিত্যচর্চা করার পথটা সহজ ছিল না। ছিল সারা ভারতবর্ষ ছুটে বেড়ানো। তবু আমি হাল ছাড়িনি। হ্যাঁ, আমার পাঠকবৃত্ত বড়ো, বইয়ের স্টেডি বিক্রি আছে। তার মানে তো এ নয় যে আমি অর্থের কথা ভেবে লিখতে বসি। কোনও প্রকৃত লেখকই তা করেন না। যে সব বোধ আমাকে প্রাণিত করে, আমি কেবল তারই প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছি আমার লেখায়।

সুমন – আপনার লেখায় অনেকে খুঁজে পান বিভূতিভূষণকে।

বুদ্ধদেব – সে কথা অনেকেই বলেন। কিন্তু বিভূতিভূষণ তো একটাই জন্মান। জীবনে আফ্রিকা না গিয়েও লিখে ফেলেন ‘চাঁদের পাহাড়।’ আমি কি একশোবার গিয়েও পারব? আমি এ কথা বারবার বলেছি যে, বিভূতিভূষণ প্রকৃতিকে দেবীরূপে পুজো করেছেন। আর আমি তাকে প্রেমিকা রূপে রমণ করেছি।

সুমন – আপনার প্রথম বাঘ দেখার কথা মনে পড়ে?

বুদ্ধদেব – হ্যাঁ। আসলে পুরনো কথা মনে করতে গেলে চিন্তা এদিক ওদিক হয়ে যায় ফক্স ট্রট নাচের মতো। একসময় ঝাড়খণ্ডে আমার খুব যাওয়া আসা ছিল। আমার মামাবাড়িও সেখানে। যে সব জায়গায় উঁচু নিচু পাহাড়ি রাস্তা, তাদের বলা হত ঘাট রোডস। বোর্ডে লেখা থাকত’ ঘাট বিগিনস’ আর ঘাট শেষ হলে লেখা থাকত ‘ঘাট এন্ডস’। এমনই একটি ঘাটে, পালামৌ-এর জঙ্গলে আমি চৈত্র সন্ধ্যায় তার দেখা পাই। এক চ্যাটালো কালো পাথরের উপর বিশ্রাম নিচ্ছিল। তখন বয়স দশ বা বারো। সে কথা ভোলার নয়।

সুমন – আপনি একজন প্রকৃতি প্রেমিক। আবার সেই আপনিই শিকারি। এ কী একটা স্ববিরোধ নয়?

বুদ্ধদেব – হুইটম্যান বলতেন, ”Do I contradict myself very well? I do contradict myself.” স্ববিরোধ তো আছেই। তবে শিকার আসলে আমার কাছে অ্যালিবাই। ওই অজুহাতে অরণ্যে যাবার সুযোগ হত। জিম করবেট তো শিকারি ছিলেন। সে সময় কত নরখাদক বাঘ যে বন পাহাড়ের মানুষের ত্রাস হয়ে ওঠে তা অনেকেই জানেন না। বিষয়টি পার্লামেন্টে ওঠে। তিনিই তাদের শিকার করেন। উনি কি প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেন না? উনি তো মানবপ্রেমিকও ছিলেন।

সুমন – আপনার তো বন্দুকেরও নেশা ছিল?

বুদ্ধদেব – হ্যাঁ। কত রকমের বন্দুক হয়। যেমন ধর, শট গান। শটগান বলতে বোঝায় বারো বোরের বন্দুক। ইংল্যান্ডের ডব্লু ডব্লু গ্রিনার, জেমস পার্ডি, চার্চিল বিখ্যাত ছিল। আমেরিকান বন্দুক বলতে বুঝতাম রেমিংটন। সেখানে দশটা গুলি ভরা যেত। উইনচেস্টারের ফোর নট ফাইভ আন্ডার লিভারও ছিল বিখ্যাত। আমার বাবার এইরকম একটা রাইফেল ছিল। বাড়িতে ছিল পয়েন্ট ফোর টু থ্রি-ও। আমার একটা প্রিয় পিস্তল ছিল পয়েন্ট টু টু বোরের, যদিও আমার প্রথম বন্দুক ছিল একটা টোয়েন্টি বোরের টলি ইংলিশ বন্দুক। আদিবাসীদের দেখেছি, গাদা বন্দুক ব্যবহার করতে। বারুদ ভরে ব্যবহার করতে হত। হাজারিবাগে কুসুম্ভা গ্রামের আদিবাসী শিকারী, আমার বন্ধু কাড়ুয়া বলত “চার উঙ্গলি বারুদ কসকে এক বড়কা গোলি ডালকে, উম্মচকে একদম কানপাটিয়ামে ঘোড়া দাবানে সে বড়কা বাঘোয়া ভি উলট যাতা!”

সুমন – এই যে আপনি বললেন কত সহজে, জংলি কাড়ুয়া আপনার বন্ধু। এরা কী ভাবে আপনার বন্ধু?

বুদ্ধদেব – এরাই তো আমার আসল বন্ধু! সভ্য সমাজে আমার তো শত্রুই বেশি। আজও চোখ বন্ধ করলে আমি ওদের দেখতে পাই — নাজিম সাহেব, কাড়োয়া, চাঁদুবাবু, আবু সাত্তার। এই যে আবু সাত্তার, এ পারিবারিক বিশ্বাসঘাতকতায় খেপে গিয়ে এক রাতে দশজন আত্মীয়কে হত্যা করে। এই সব মানুষের সঙ্গেও তো আমি হেঁটেছি… এদের অস্বীকার করি কী করে?

সুমন – আর সাহিত্যের ব্যাকবাইটিং?

বুদ্ধদেব – সে তো আছে, ছিল, প্রতি পেশায় থাকে। আমি তো পুরস্কারও বিশেষ পাইনি। ‘লজ্জা’ তসলিমা আমাকে উৎসর্গ করেছিল, হঠাৎই পাল্টে গেল। সাহিত্যের জগৎ শিসমহলের মতো। তবে যা পেয়েছি তা কম কিছু নয়। দেবেশের ‘তিস্তা পারের বৃত্তান্ত’ আর ‘মাধুকরী’ শর্টলিস্টেড হয় একাডেমির জন্য। ‘তিস্তা পারের বৃত্তান্ত’ নির্বাচিত হয়। আমি নিজেও বলি, ওটা একটা অসাধারণ কাজ। জানো বোধহয়, সে বার বইমেলায় এক চোর ধরা পড়েছে। তাকে সবাই এই মারে কি সেই মারে। আমি গিয়ে সব শুনলাম। বললাম ছেড়ে দিতে। বইয়ের দাম আমিই দিয়ে দিই। যে মানুষ পড়বে বলে ‘তিস্তা পারের বৃত্তান্ত’ চুরি করে, সে পুরস্কারের যোগ্য, তিরস্কারের নয়। সেই ভদ্রলোক পরে আমায় চিঠিও লেখেন।

সুমন – চিঠির কথা যখন এল, তখন জিজ্ঞাসা করি, আপনি পত্রসাহিত্যের মুকুটে একটি পালক যোগ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পর এমন চিঠি তো আমরা কাউকে লিখতে দেখি না।

বুদ্ধদেব – এপিস্টোলারি একটা ফর্ম। ইংরেজিতে স্যামুয়েল রিচার্ড সনের ‘পামেলা’ এমনই একটি কাজ। আমার বহু উপন্যাস এই গোত্রের। ‘চান ঘরে গান’, ‘অবরোহী’, ‘পর্ণমোচী’, ‘সবিনয় নিবেদন’ — আরও অনেক। সেগুলি যে পাঠকের মনে জায়গা করে নিয়েছে, এ আমার পরম প্রাপ্তি।

সুমন – দেকার্তের বিখ্যাত উক্তি — “জ্য পঁজ দংক জ্য সুই”…I think therefore I am! অর্থাৎ আমি ভাবি, তাই আমি আছি। আপনার কোন লেখা মনে হয় মানুষকে ভাবিয়েছে ?

বুদ্ধদেব – কেন কোজাগর, চাপরাশ, সম, সোপর্দ, বিন্যাস, আয়নার সামনে, এসব উপন্যাস তো সামাজিক যে ব্যাধি তাকে নির্দেশ করেই! কোজাগরের শেষটা খেয়াল করবেন “আমাদের কাছে এরই নাম বাঁচা। শুধুই প্রশ্বাস নেওয়া আর নিঃশ্বাস ফেলা। আসলে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের উপরে আমরা আজও উঠতে পারলাম না। আর পারলাম না বলেই এই দুঃখময় রাতেও আমরা ঘুমাই শীতল রক্তের সরীসৃপের মতো পরম আশ্লেষে। জাগে না কেউই। নাকি কেউ জাগে? কে জাগে?” এ তো ভাবনাস্রোত আনার জন্যই লেখা!

সুমন – চাপরাশের কথা যখন এল তখন জিজ্ঞাসা করি, একদিক দিয়ে দেখলে ওটা ভারতাত্মার খোঁজ । তাই তো?

বুদ্ধদেব – সংবাদ প্রতিদিনে ওটা ধারাবাহিক ভাবে বের হত। অনেকেই একথা বলেন যে এক শাশ্বত ভারতকে তাঁরা খুঁজে পান এই বই পড়ে। শুনে ভালো লাগে। আসলে আমার মতো ভারতবর্ষের সব প্রান্তে, জঙ্গল হোক বা পাহাড়, খুব কমজনই ঘুরেছেন। আমি ভারতের ভূখণ্ডকে নিজের আয়ুরেখার মতো চিনি।

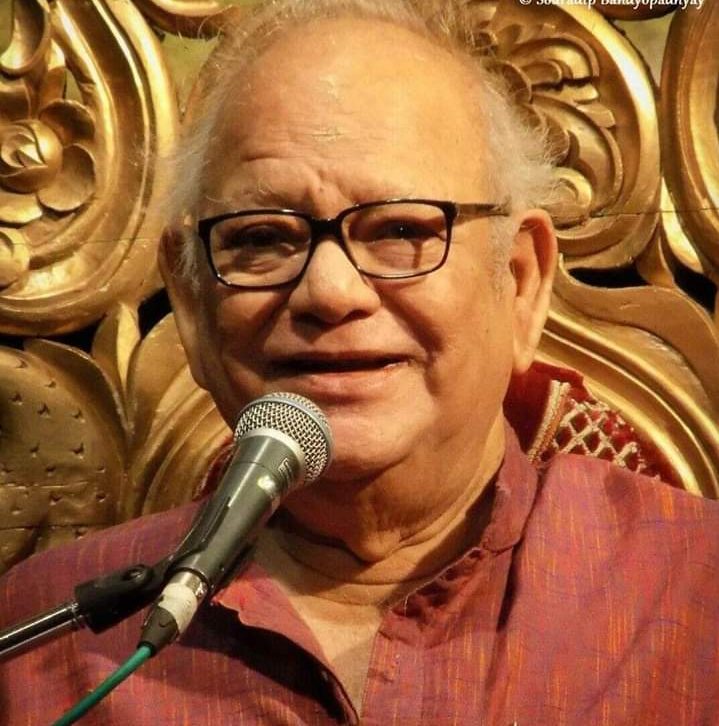

সুমন – অন্নদাশঙ্কর আপনাকে ‘সব্যসাচী’ বলেছিলেন। আপনি লেখক, গায়ক, বন্দুকবাজ, চিত্রী, খেলোয়াড়, সফল চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট – এক জীবনে এত? কী ভাবে?

বুদ্ধদেব – টাইম ম্যানেজমেন্ট। সময়কে ব্যবহার করাটা একটা আর্ট। আমি সময় অপচয় করিনি কখনো। জর্জদার কাছে, চন্ডীদাস মালের কাছে গান যেমন শিখেছি, তেমনি গিয়েছি শুটিং ক্লাবে, বাবার সঙ্গে। বন্ধুদের সঙ্গে অরণ্যে, কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর বা আসানসোল গাড়িতে গিয়ে ফিরেছি দিনের পর দিন পেশাগত কারণে। তার পরেও এসব সম্ভব হয়েছে, ওই যে জীবনকে অনেকগুলো ওয়াটারটাইট কম্পার্টমেন্টে ভেঙেছি।

সুমন – আপনার গান আজও সবাইকে মুগ্ধ করে, আপনি তো গায়কও হতে পারতেন!

বুদ্ধদেব – পারতাম। মান্না দে একবার বলেছিলেন ‘আপনি তো প্রফেশনাল সিঙ্গারও হতে পারতেন।’ শক্তিও বলত। আমি বলতাম জীবন তো একটাই। বড্ড ছোট।

সুমন – আপনার নাকি উত্তম কুমারের সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগও এসেছিল?

বুদ্ধদেব – এসেছিল তো। চিত্ত বসু সুযোগ দিয়েছিলেন। রক্ষণশীল বাড়ির অমতে অভিনয় হয়ে ওঠেনি। আমার পড়াশুনো ও পেশাও একটা কারণ। তবে সুনীলের বুধসন্ধ্যায় আমি ধনঞ্জয় বৈরাগীর অভিনয় করতাম।

সুমন – ছবি ও রঙের প্রতি একটা দুর্বলতা আছে আপনার। কেন?

বুদ্ধদেব – কারণ রংয়ের মাধ্যমে যেভাবে মনের বিচিত্র সব অনুভূতি… যেমন অভিমান, আনন্দ, ঘৃণা, ক্ষোভ, আনন্দ প্রকাশ করা যায়, তা লিখে কখনও হয় না।

সুমন – আপনার প্রিয় প্রচ্ছদ শিল্পী কে?

বুদ্ধদেব – সুধীরবাবু। চরিত্র চিত্রণে অনবদ্য ওঁর ফিগার ড্রয়িং। এক্সেলেন্ট। পূর্ণেন্দুও অসাধারণ। এমনকি মানিকদাও।

সুমন – অভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তীকে সেদিন আক্ষেপ করে বলতে শুনলাম, যদি ‘কোয়েলের কাছে’র যশোওয়ন্ত চরিত্রে অভিনয় করতে পারতেন…

বুদ্ধদেব – হা হা। আসলে ‘কোয়েলের কাছে’, ‘মাধুকরী’ – এদের ছবি করার সমস্যা আছে।

সুমন – আপনার উপন্যাসের প্রশংসা করে সে কথা বলেছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ।

বুদ্ধদেব – হ্যাঁ। সেটের সমস্যা। আর জঙ্গলের বর্ণমালা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে তো। ‘কোয়েলের কাছে’র তো মহরত হয়ে গিয়েছিল। অমিতাভ বচ্চন এসেছিলেন। যশোওয়ন্তের ভূমিকায় অভিনয় করার কথা ছিল। তারপরেও সে ছবি হয়ে ওঠেনি। তবে এ নিয়ে আমার আক্ষেপ নেই। আমি তো দেখেছ টেলিভিশন, মিডিয়া থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করি।

সুমন – আপনার লেখায় আত্মহত্যার কথা বারবার এসেছে কেন?

বুদ্ধদেব – ইতালির চিত্রপরিচালক আন্তোনিওনি বলতেন “If life is a gift of God, then the right to take it away is also a gift of God.” সিলভিয়া প্লাথ থেকে মিলটন অনেকেই তো আত্মহত্যাকে শিল্প মনে করেছেন। হেমিংওয়ে তো নিজের মাথায় নিজেই গুলি করে মারা যান। আমি নিজেও আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম ঘুমের ওষুধ খেয়ে। মরিনি, তবে তার চেয়েও এক গভীর বোধ জন্মায় যে, এদেশে ঘুমের ওষুধেও ভেজাল।

সুমন – নারীসঙ্গের ধারা-উপধারা আপনার সাহিত্যের মূল স্রোতকে কি ঋদ্ধ করেছে?

বুদ্ধদেব – এ তো অনস্বীকার্য যে, ভিন্ন ভিন্ন নারী ভিন্ন বোধের জন্ম দিয়েছে। নারীই তো সৃষ্টি ও স্থিতি। তার প্রকৃতি কখনও নদীর মতো, আবার কখনও মেঘ। প্রতিটি সম্পর্কই আমার কাছে মূল্যবান।

সুমন – আপনার লেখায় যৌনতা এসেছে বলে কেউ কেউ তাকে অশ্লীল বলেছেন…

বুদ্ধদেব – যৌনতা একটি অনুভূতি। খারাপ হলে ঈশ্বর তা সৃষ্টিই করতেন না। সৃষ্টির মূলেও তো যৌনতা! চৈত্রের শুকনো বনকে আমি তুলনা করেছি বৃদ্ধা ভিখারিণীর শুকিয়ে যাওয়া স্তনের সঙ্গে। এ বার কেউ যদি তাকে অশ্লীল বলে, তবে সেটা তার বোধ।

সুমন – আপনার কোন লেখাকে আপনি কালোত্তীর্ণ মনে করেন?

বুদ্ধদেব – সেটা বলার আমি কে? তবে এগিয়ে রাখব কোজাগরকেই।

সুমন – আপনার প্রিয় ঔপন্যাসিক?

বুদ্ধদেব – বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সুমন – প্রিয় উপন্যাস?

বুদ্ধদেব – আরণ্যক, ঢোঁড়াই চরিত মানস ও বিপ্রদাস।

সুমন – কোনও অসমাপ্ত কাজ?

বুদ্ধদেব – ঋতুকে নিয়ে একটি উপন্যাস। ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। ওর ছিল সুরুচি, ছিল না যশাকাঙ্খা, আত্মপ্রচার।

সুমন – বহু জায়গায় তো ঘুরেছেন। সবচেয়ে প্রিয় জায়গা?

বুদ্ধদেব – আমি আল্পস দেখেছি। সেশেলস, ইওরোপ, জাপান, আফ্রিকার জঙ্গল… কিন্তু সবচেয়ে যাকে ভালো লেগেছে সে আমার প্রেমিকা, ভারতবর্ষ। গারো পাহাড়ের বর্ষা, চিলকা হ্রদের উপর পূর্ণিমার চাঁদ, আলমোড়ার পথে পেঁচার ডাক আর বনজ্যোৎস্না। এর কোনও তুলনা হয় না। ভারতের বনের ঘ্রাণই আলাদা।

সুমন – এক বনপালক লিখেছিলেন, আপনিই এক মাত্র সাহিত্যিক যাঁর উপন্যাস টুরিস্ট স্পটের জন্ম দিয়েছে।

বুদ্ধদেব – হ্যাঁ। এ আমার পরম প্রাপ্তি। এমন অনেক জায়গা আছে, যেমন বাংরিপোশি, মাড়োমার, ম্যাকলুস্কিগঞ্জ।

সুমন – এতদিন ধরে সাহিত্যচর্চা করে এসে কী শিখলেন?

বুদ্ধদেব – শিখেছি, একজন সাহিত্যিকের জীবনে কোনও কিছুই ফেলা যায় না। পুরস্কার, স্নেহ, ভালোবাসা, থুতু এমন কি লাথিও। তার একান্ত স্মৃতির গোপন কক্ষে সব জমা হয়ে থাকে তিস্তার কাকচক্ষু জলের মতো।

সুমন – আর জীবন থেকে?

বুদ্ধদেব – জীবন থেকে যা শিখেছি তা ‘মাধুকরী’ তে বলা আছে। কোন মানুষই বড়ো বাঘের মতো বাঁচতে পারে না। নারী ও পুরুষকে একে অপরের দোরে মাধুকরী করেই বাঁচতে হয়। এটাই হিউম্যান ট্র্যাজেডি।

সুমন – সাহিত্যেও কি রিটায়ারমেন্ট থাকা উচিত বলে মনে করেন?

বুদ্ধদেব – হেমিংওয়ে বলতেন “How can a writer retire?” আমি অবশ্য তা মনে করি না। সৃজনশীলতা কমলে একসময় থামতে হয়। থামাটাও তো একটা শিল্প!

সুমন – শব্দ ও বর্ণের এই যাত্রার শেষে কোনও আক্ষেপ?

বুদ্ধদেব – নাহ। রাজনীতি, দলবৃত্ত থেকে দূরে থেকেছি। মেরুদণ্ড সোজা রেখেছি। তবে মৃত্যু ছায়া ফেলেছে চোখে। একে একে সবাই আমাকে ফেলে চলে গেছে। নীরেনদা, নবনীতা, দেবেশ, চুনী। একটা বিষাদবৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রয়ে গিয়েছি।

সুমন – শেষ প্রশ্ন করি। জন্মান্তরে তো বিশ্বাস করেন না। যদি জন্মান্তর থাকে তবে আবার কোন পেশা বেছে নেবেন?

বুদ্ধদেব – অবশ্যই লেখকই হতে চাইব। (হাসি)

সুমনের জন্ম, বেড়ে ওঠা বর্ধমানে। গ্রাম্য পরিবেশের প্রতি তাই অকপট ভালোবাসা। বোলপুর কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। পেশা সাংবাদিকতা। নেশা লেখালিখি। বহু পত্রপত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে। লিখতে ভালোবাসেন রম্যরচনা ও ছোটগল্প।

8 Responses

“মাধুকরী “র পৃথু কি লেখক নিজে..?

এক নিঃশ্বাসে পড়লাম। বহুকৌণিক হীরের খন্ডের মতো সুমন তোমার এ সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন। শুরুটা চমৎকার। আর প্রতিটি প্রশ্নই তিরের ফলার মত।তীক্ষ্ণ। লালাদা সম্পর্কে তো আর কিছু বলার নেই। প্রকৃত অর্থেই “অরণ্যপুরুষ “!

ভারী সুন্দর ও মনোজ্ঞ সাক্ষাৎ কার।ভালো লাগল।

বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নে লেখকের জীবনের অনেক গভীর কথা তুলে এনেছেন । খুব ভালো লাগল সাক্ষাত্কারটি ।

শুধুই মুগ্ধতা। কত অজানা তথ্য পেলাম দেবশিশু সম্পর্কে। ❤️❤️ বেশ কয়েকটা প্রশ্নে হাসি চেপে রাখা গেল না। যেমন ঘুমের ওষুধে ভেজালের উপলব্ধি এর কথা শুনে। ??

সাবলীল কথোপকথনে মুগ্ধতা একরাশ

খুব সুন্দর বের করে এনেছেন প্রকৃত বুদ্ধদেব বাবুকে।

খুব সুন্দর প্রশ্ন আর উত্তর গুলোও একবারে মর্মস্থলে পৌঁছে গেছে।মনে হচ্ছিল আরো যদি এই প্রশ্নোত্তর পর্বটি চলতো,ভালো লাগতো।