চলে যাওয়ার মাস দুয়েক আগে, রাত ১১টা হবে, একটা ফোন এল।

“তোমাদের সঙ্গে আমাদের তো তিন পুরুষের সম্পর্ক!”

জিজ্ঞেস করলাম,

“কীভাবে সৌমিত্রদা?”

উত্তর এল

“তোমার বাবা আমার ঠাকুরদাদা ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটা বই প্রকাশ করেছিলেন। জানো কী?”

বললাম,

“হ্যাঁ। আজাদ হিন্দ গ্রন্থমালা সিরিজে ১৯৪৩/৪৪ নাগাদ বেশ কিছু বই আমার বাবা শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেছিলেন, যার মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসুর বইও ছিল। সেখানে ললিতকুমারের বইও দেখেছি। এসব আমার দেখা অনেক পরে। তবে উনি যে আপনার ঠাকুরদাদা, জানতাম না। বইটি ছিল বাঘা যতীনকে নিয়ে। তাই তো?”

সৌমিত্রদা বললেন,

“একদম ঠিক। আবার বাঘা যতীন ছিলেন আমার ঠাকুরদাদার ভাগ্নে। ললিতকুমার তাহলে হলেন বাঘাযতীনের ছোটমামা। ছোট ছোট কত সমিতি গড়ে তুলেছিলেন দু’জনে মিলে। এখন তোমাকে যে জন্যে বলা, ওই বইটি তুমি কোনও ভাবে আমাকে জোগাড় করে দিতে পারবে?”

বললাম,

“সে তো বহু বছর, ৭৭ বছর আগেকার বই, আর ছাপাও হয়নি। কীভাবে খুঁজব বলুন তো?”

বললেন,

“দেখো যদি পুরোনো বইয়ের থেকে খুঁজে পাওয়া যায়।”

আমি এখনও কলকাতায় ফিরিনি, বই খোঁজাও হয়নি। অথচ সৌমিত্রদা কোন অচিন অদৃশ্য শূন্যপুরে চলে গেলেন।

[the_ad id=”266918″]

কয়েকবছর আগের একটা ঘটনা বলি। আমরা গাড়িতে দুর্গাপুর যাচ্ছি। গাড়ি হাইওয়ে ধরেছে। হঠাৎ বললেন,

“জানো, কাল রাত থেকে একটা ভয় চেপে ধরেছিল আমাকে। মনে হচ্ছিল, যদি পথে কিছু একটা হয়ে যায়! ভয়টা কিছুতেই পিছু ছাড়ছিল না। হঠাৎই রবীন্দ্রনাথ যেন শিয়রে এসে দাঁড়ালেন। মনে পড়ে গেল তাঁর কথা – ‘জন্ম তো ঘরে, মৃত্যু তো পথে পথে।’ ভয়টা একদম উধাও হয়ে গেল।”

গান ধরলেন – “এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়।”

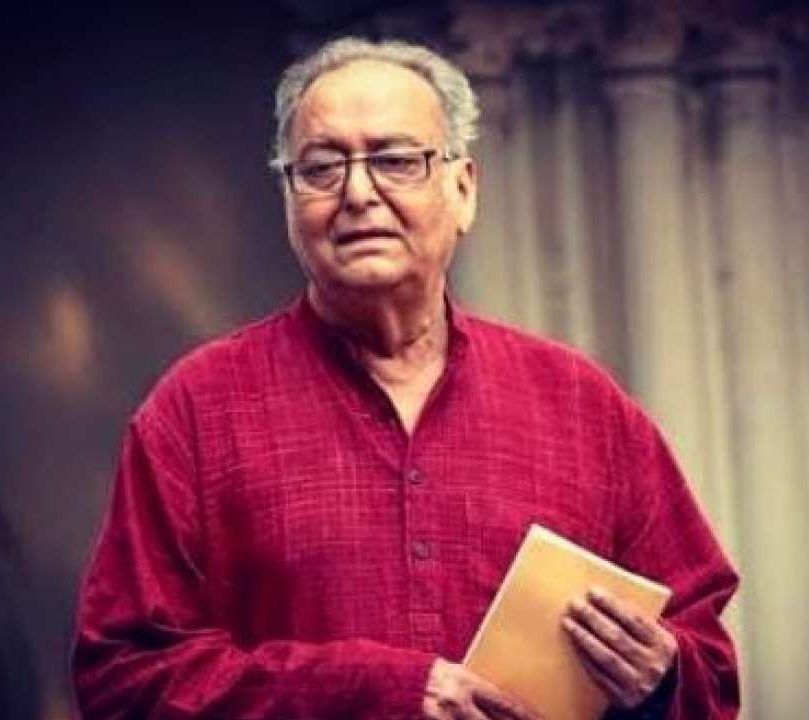

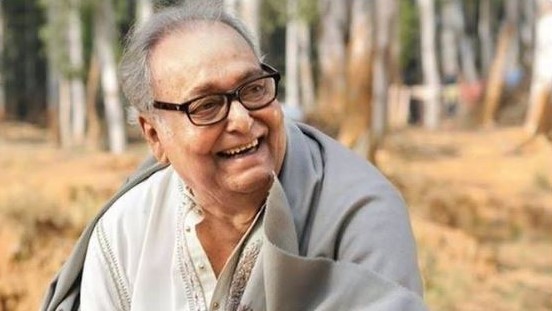

একটা মানুষের মধ্যে এত গুণ কী করে থাকে আজও বুঝে উঠতে পারিনি। বোধহয় বিনা তর্কেই শেষ আন্তর্জাতিক বাঙালি বলা যায় তাঁকে।

গত বেশ কয়েকবছর ধরে আমি ওঁর বাইরে যাওয়ার একান্ত সঙ্গী ছিলাম। বহুবার, প্রায় আট-দশ দিন করে সৌমিত্রদার সঙ্গে থাকা আমাকে একটা উদার জগৎ চিনিয়েছে। পথে যেতে যেতে অগ্রজের মতো নানা জায়গা চিনিয়ে দিতেন। কখনও দেখাতেন,

“এটা বর্ধমানের ১০৮ শিব মন্দির।”

আবার কখনও বা হাঁক পেড়ে বললেন,

“এই প্রোডাকশন, আমার বন্ধুকে মহিষাদলের পুরনো রাজবাড়িটা দেখিয়ে আনো তো। জানো তো, গর্গরা ছিল এখানকার রাজা। ওঁদের মধ্যে দেবব্রত গর্গ নিজে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা করতেন। আমি খুব চিনতাম তাঁকে। এঁদের সভাগায়ক ছিলেন জ্ঞান গোঁসাই। প্রায় সমস্ত ওস্তাদরাই এখানে গান গাইতে আসতেন।” আবার থেমে, “এটা কাঁকসার জঙ্গল, কিছুকাল আগেও লোকে এখান দিয়ে যেতে ভয় পেত। ওই যে গাছগুলো পরপর দাঁড়িয়ে, ওর ওপরে ডাকাতদলের লোকেরা উল্টো হয়ে ঝুলত আর সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ত মানুষের ওপর। তুমি কি জানতে?”

সত্যিই আমি এর কিছুই জানতাম না। কিন্তু আমার জন্য ওঁর যত্নে রাখা ভালবাসাটা জানতাম। সন্ধ্যের পর কাজ শেষ হয়ে গেলে আমরা বসতাম কবিতা, গান, আড্ডা আর সামান্য পান নিয়ে। এখন সবটাই শেষ বিকেলের আলোর মতোই ফ্যাকাশে।

[the_ad id=”266919″]

মনে আছে, বিকেল থেকেই বেশ মেঘ করে আছে। সময়টা ১৯৬৬-৬৭ হবে। তখন আমার কলেজবেলা। সন্ধ্যেবেলায় ৯১/২ এ, সাদার্ন অ্যাভেনিউয়ের বাড়ির দোতলায় বেল দিলাম। দরজা খুললেন সৌমিত্রদা নিজেই। এটা ছিল কমলকুমার মজুমদারের বোনের বাড়ি। সৌমিত্রদা তখন ওখানে ভাড়া থাকতেন। ওই প্রথম সামনাসামনি দর্শন। শক্তি চটোপাধ্যায়ের সূত্র ধরে একটা লেখার জন্যে গিয়েছিলাম। আমি তখন একটা লিটল ম্যাগাজিন ‘কালি ও কলম’-এর সঙ্গে যুক্ত। ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। সব শুনে বললেন,

“লেখা তো দেব নিশ্চয়ই, কিন্তু এখন তো বেজায় ব্যস্ত। আমাকে মাস দুয়েক সময় দিতে হবে।”

রাজি হয়ে গেলাম। একটু পরে যখন উঠতে যাব, তুমুল বৃষ্টি এল।

“এত বৃষ্টিতে যাবেন কী করে? অপেক্ষা করে যান। আমিও তো বেরব। তখন না হয় আপনার সুবিধে মতো কোথাও নামিয়ে দিয়ে যাব।”

আমি রাজি নই দেখে বললেন,

“আমি বেরুতে না দিলে আপনি তো যেতে পারছেন না। অত কুণ্ঠিত হওয়ার কিছু নেই। আমি গড়িয়াহাটের দিকে যাব, আপনি কোনদিকে যাবেন বলুন।”

আমি বললাম,

“আমি তো ওই অঞ্চলেই থাকি।”

“বেশ। তাহলে তো কোনও সমস্যাই নেই।”

সৌমিত্রদা তখন খ্যাতির চূড়ায়। এক অপরিচিতকে রাস্তার থইথই জল পেরিয়ে স্থলে পৌঁছে দেওয়ার এরকম উদাহরণ বোধহয় খুব বেশি পাওয়া যাবে না।

এরপর মাঝেমধ্যেই ওঁর দেখা পেতাম কলেজ স্ট্রিটে। আমাদের প্রকাশনা থেকে সৌমিত্রদার ‘পরিচয়’ বইটি বেরিয়েছিল। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। তার আগে কফিহাউজ়ের নীচে, আমাদের প্রকাশনার পাশেই ‘কথাশিল্প’-এ উনি আসতেন। কাছেই ‘সুবর্ণরেখা’য় ছিল ‘এক্ষণ’-এর দফতর। সেখানেও দেখা হত ওঁর সঙ্গে। বইপাড়াটা সৌমিত্রদার খুব প্রিয় জায়গা ছিল। রাজ্য পুলিশের তৎকালীন ডিজি আয়ান রশিদ খান আমাদের বন্ধু ছিলেন। খুবই শিল্পমনস্ক মানুষ। ঈদের দিন রশিদের বাড়িতে একটা বড় জমায়েত হত। সেখানেও কখনও কখনও সৌমিত্রদা আসতেন। একবার তো পুরাতনী আর রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে মাতিয়ে দিয়েছিলেন, মনে আছে। একটা মানুষের মধ্যে এত গুণ কী করে থাকে আজও বুঝে উঠতে পারিনি। বোধহয় বিনা তর্কেই শেষ আন্তর্জাতিক বাঙালি বলা যায় তাঁকে।

একসময়ে কমলকুমার মজুমদারের কাছে নাটকের তালিম নিতে সৌমিত্রদা আর রবিদা (ঘোষ) আসতেন। কিন্তু দু’জনেই ব্যস্ত মানুষ। তাই ঠিকঠাক সময় আসাটা ক্রমেই দুরূহ হয়ে উঠছিল। কমলদা পরে একটু রেগে গিয়েই বলেছিলেন,

“তোমাদের হাড় পেকে গেছে। যাও বাপু তোমরা মুজরো খাটোগে যাও। আমার কাছে পালা করা তোমাদের আর হবে না।”

বন্ধ হয়ে গেল তালিম নেওয়া। কিন্তু কমলদার নাটকের শো-তে কিন্তু ওঁরা হাজির থাকতেন বরাবর। আমি তখন কমলদার পালার অ্যাসিস্ট্যান্ট মোশন-মাস্টার। ১৯৭৭ সাল, খেমকা হলে ‘লক্ষণের শক্তিশেল’ আর ‘ভীমবধ পালা’ হবে আমাদের। হঠাৎ লোডশেডিং। সৌমিত্রদা আর রবিদা কোথা থেকে মুহূর্তের মধ্যে বড় বড় মোমবাতি নিয়ে এসে তখনকার মতো আমাদের ত্রাতা হয়ে দাঁড়ালেন। কমলদাকে আসলে দু’জনেই খুব শ্রদ্ধা করতেন। তাই নিজেদের স্টেটাস ভুলে গেলেন তখনকার মতো। কী বিস্ময়কর মানুষ ছিলেন ভাবতেও অবাক লাগে!

[the_ad id=”270084″]

নিম্নবর্গের বা দুর্বিপাকে পড়া মানুষের জন্য তাঁর দরদ দেখেছি বারবার। সৌমিত্রদার কাছেই শোনা– টালিগঞ্জ স্টুডিয়োর ঘরে মেকআপ নিতে বসেছেন। সময়টা উত্তাল নকশাল আন্দোলনের। হঠাৎ একটা আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে জানাল, তাকে পুলিশ খুঁজছে। পেলেই শেষ করে দেবে। একটু জায়গা চাই লুকোবার। কিছু না ভেবে নিজের টেবিলের তলায় তাঁকে আশ্রয় দিলেন। যথারীতি পুলিশ এল। ওঁকে দেখে একটু তটস্থভাবে জিজ্ঞেস করল,

“কাউকে দেখেছেন স্যার?”

উত্তরে সৌমিত্রদার জবাব ছিল,

“আমি তো ঘরে, কোথায় কাকে দেখার কথা বলছেন?”

পুলিশের প্রস্থান। ছেলেটি বেরিয়ে এসে হাউহাউ করে কেঁদে কৃতজ্ঞতায় ওঁকে জড়িয়ে ধরেছিল।

আর একটি ঘটনা আমার প্রত্যক্ষ করা। সম্ভবত আটের দশকের প্রথমদিকে, বাংলা ছাপা হরফ নিয়ে একটি তথ্যচিত্র করেছিলেন আমার এক বন্ধু। পরে ছবিটি জাতীয় পুরস্কার পায়। বন্ধুটি সৌমিত্রদাকে অনুরোধ করেছিল ভাষ্যপাঠের জন্য। উনি রাজিও হলেন। একটি সুঠাম সম্মানদক্ষিণা দেওয়ার অঙ্গীকারও করল বন্ধুটি। উনি তাঁকে বলেছিলেন, এই পুরো টাকাটাই ব্লাইন্ড স্কুলে দিয়ে দিতে। কিন্তু দু’বছর বাদে খোঁজ করে দেখা গেল সেই মানুষটি কোনও টাকাই দেননি। বোঝা গেল, টাকাটা দিতেই চায়নি। কয়েকবার তাগাদা দিয়েও যখন পাওয়া গেল না, উনি নিজে গিয়ে তার থেকে অনেক বেশি টাকা দিয়ে এলেন ব্লাইন্ড স্কুলে। আমি ঘটনাটা জানতে পারলাম এরও কুড়ি বছর পর। আমার জন্য শুধু বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল।

রাজ্য পুলিশের তৎকালীন ডিজি আয়ান রশিদ খান আমাদের বন্ধু ছিলেন। খুবই শিল্পমনস্ক মানুষ। ঈদের দিন রশিদের বাড়ির জমায়েতে কখনও কখনও সৌমিত্রদা আসতেন। একবার তো পুরাতনী আর রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে মাতিয়ে দিয়েছিলেন, মনে আছে।

কমলকুমারের জন্মশতবর্ষের বছর দুয়েক আগে ওঁকে কমলদা সম্পর্কে একটা লেখার অনুরোধ করলাম। মাস দুয়েক পর লেখাটা হাতে এল। অনেক মূল্যবান লেখা নিয়ে আমার সম্পাদিত সংকলনটি প্রকাশও পেল। এরপর সৌমিত্রদাকে অনুরোধ করলাম আত্মজীবনী লেখার জন্য। কিছুতে লিখবেন না। ওঁর কথা হল –

“আমার যাপিত জীবনটা যদি এতটুকুও লোকশিক্ষায় কাজে লাগত, তাহলে নিশ্চয়ই লিখতাম। আমি তো শিবনাথ শাস্ত্রী নই, যে আমার জীবনচরিত সাধারণের উপকারে লাগবে। আই অ্যাম নট বায়োগ্রাফিকালি ইন্টারেস্টিং।”

শেষপর্যন্ত ‘পরিচয়’ নামে একটা আত্মানুসন্ধানের বই প্রকাশিত হল, যার প্রচ্ছদও উনিই করলেন। ফিল্মজগতে বহুধা মেধার পড়াশোনা করা মানুষ আগেও দুর্লভ ছিল, এখন তো আর রইলই না, একথা হলফ করেই বলা যায়। সান্ধ্য আড্ডায় পুরাতন প্রসঙ্গ, নির্বাসিতের আত্মকথা, অথবা বিষাদসিন্ধু, জীবনের ঝরাপাতা, মহাস্থবির জাতক নিয়ে চুলচেরা আলোচনা চলতেই থাকত। সারাক্ষণ চর্চার মধ্যেই থাকতেন। কখনও ছবি বিশ্বাস ও পাহাড়ি সান্যালের মজার কথোপকথন হুবহু অভিনয় করেও দেখাতেন। সপ্তাহে দু’তিন দিন করে সান্ধ্যমিলনে কখনওই ওঁকে বিনা কাজে বসে থাকতে দেখিনি। সবে একটা কবিতা বা গদ্য শেষ করলেন বা ছবি আঁকছেন, কিছু না কিছু করছেনই।

বলার অনেক কিছু বাকি থেকে গেল। এক আসরে তা হয়েও উঠবে না। একটা ঘটনা দিয়ে আজকের কথার ইতি টানব। বছর কয়েক আগে একদিন সকাল দশটা হবে, সৌমিত্রদার বাড়িতে গিয়েছি। যা সচরাচর ঘটে না, কানে এল খুব জোরে টেলিভিশন চলছে; খবর পড়ছেন এক সংবাদপাঠিকা– এক ভারতখ্যাত বাঙালি অভিনেত্রীর মৃত্যুর খবর। বারবার খুব গুরুত্বের সঙ্গে বলা হচ্ছে। নামটা শুনলাম। সুচিত্রা সেন। ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম,

“সুচিত্রা সেন মারা গেলেন?”

বললেন,

“হ্যাঁ, আজই সকালে। চারটে মোবাইল বন্ধ করে দিয়েছি। এই মিডিয়ার উৎপাত নেওয়া যাচ্ছে না। প্রশ্নগুলো শোনো – উনি কেমন দেখতে ছিলেন? ওঁর অভিনয় আপনার কেমন লাগত? ওঁর প্রতি আপনি কি কখনও আকৃষ্ট হয়েছেন? উনি ফর্সা না কালো ছিলেন? মাথা খারাপ করে দিল।”

বলতে বলতেই যে ফোনটা বন্ধ করা হয়নি, সেটা বেজে উঠল। অচেনা নম্বর। উনি ধরলেন এবং দেহাতি স্বরে ভোজপুরি ভাষায় বলতে লাগলেন –

“কৌন হ্যায়? মালুম নহি আসে। বাবু ফোন ঘরপে ছোড় গয়া।”

একটু পরেই আবার ফোন। এবার পুববাংলার উচ্চারণে, চাকরের ভূমিকায় –

“বলতি পারব নাগো কেডায়, বাবু, আমি তো কিছুই বলতি পারব না।”

মোবাইল এবার বন্ধ করা হল। চোখের সামনে অভিনয়ের বাইরের অভিনয় দেখলাম। বললেন,

“কী করব বল? এছাড়া কোনও উপায় ছিল না। এত বোকাবোকা প্রশ্ন!”

[the_ad id=”270085″]

অবাক লাগে কতরকম শিল্প মাধ্যমে তাঁর অনায়াস পদচারণা! আজ অণুবীক্ষণেও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো শিল্পী, মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। তদ্বিরভোগ্যা বসুন্ধরায় তাঁর কবিতা কোনও স্বীকৃতি বা জাতীয় তকমা পায় না। সেরা অভিনেতার স্বীকৃতি দিতেও কত কার্পণ্য! জানি, শিল্পের ক্ষেত্রে দর্শক, শ্রোতা, পাঠকই ওঁর আরাধ্য ছিল। তাঁরাই ওঁকে মাথার মুকুট করে রাখবেন। এখন মন কেমন করে বুকের মধ্যে আঁধার হয়ে আসছে। আর কখনও তো সৌমিত্রদার সঙ্গে কথাবার্তায় আর একটু নিজেকে গড়ে তুলতে পারব না। পুরনো দিনের কত না-জানা কথা শুনেছি, শিখেছি, তাও শেষ হয়ে গেল। মাঝেমাঝেই বলতেন,

“বায়োস্কোপের এখনকার বেশিরভাগ লোকই আমাকে যত্ন করে ব্যবহার করল না। আরও ভাল কাজ পেতে গেলে আমাকে তুলোয় মুড়ে রাখতে হত। তা আর করে ক’জন? তবু কেউ কেউ সেটা বোঝে।”

এখন নদীর বাঁকে, বাতাসের চারপাশে, সীমানা ছুঁয়ে, সীমানা ছাড়িয়েও সৌমিত্রদাকে ছোঁয়া যাবে না। হয়তো নিশীথ সংকেতে কখনও স্বপ্নে দেখব তাঁকে।

সেই অপেক্ষায় আছি।

ছবি সৌজন্য – facebook ও twitter

শুভ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৪৮ সালে। পেশা: শিক্ষকতা ও প্রকাশনা শিল্প। সাতের দশকের কবি। ১৯৭০-এ অ্যাফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৮৬ ও ১৯৮৮-তে সাহিত্য আকাদেমির 'ফেসটিভাল অফ লেটারস'-এ বাংলার কবি হিসাবে কবিতা ও আলোচনায় অংশ নেন। ১৯৬৭ থেকেই বাংলার প্রায় সমস্ত পত্রপত্রিকায় কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা পাঁচ। প্রকাশের অপেক্ষায় একটি কবিতা ও একটি স্মৃতিকথা। সম্পাদিত পত্রিকা - শব্দপত্র, কালি ও কলম।