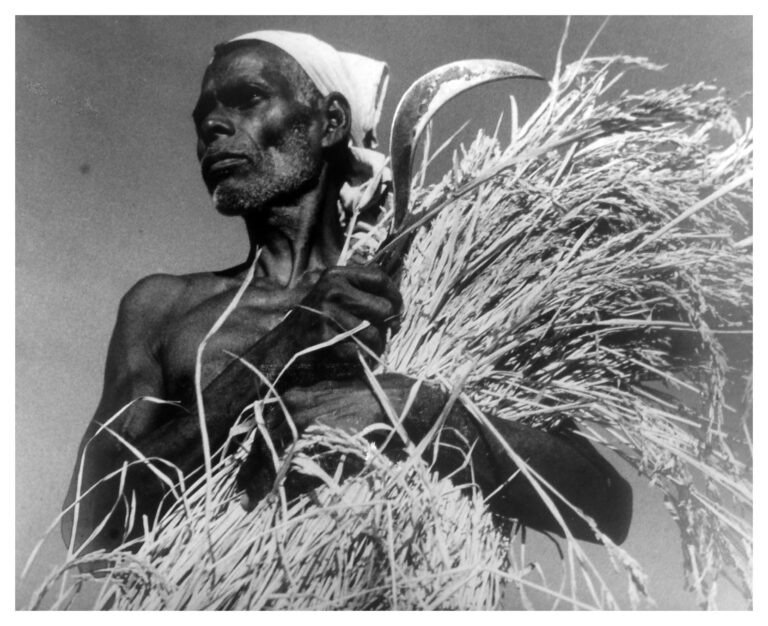

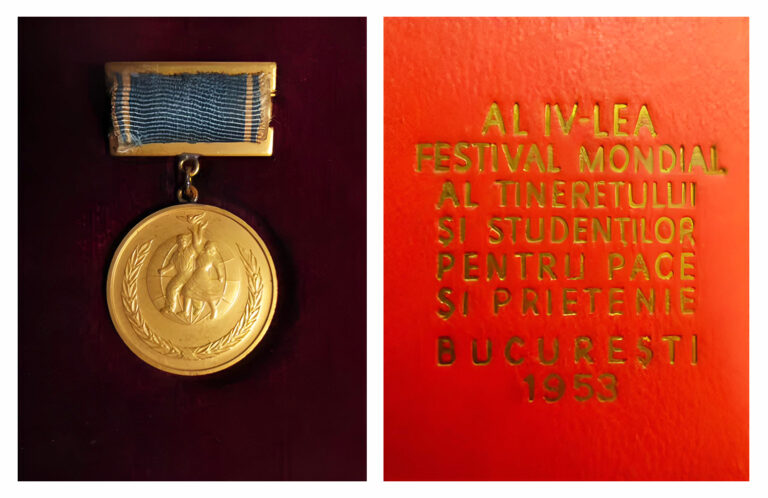

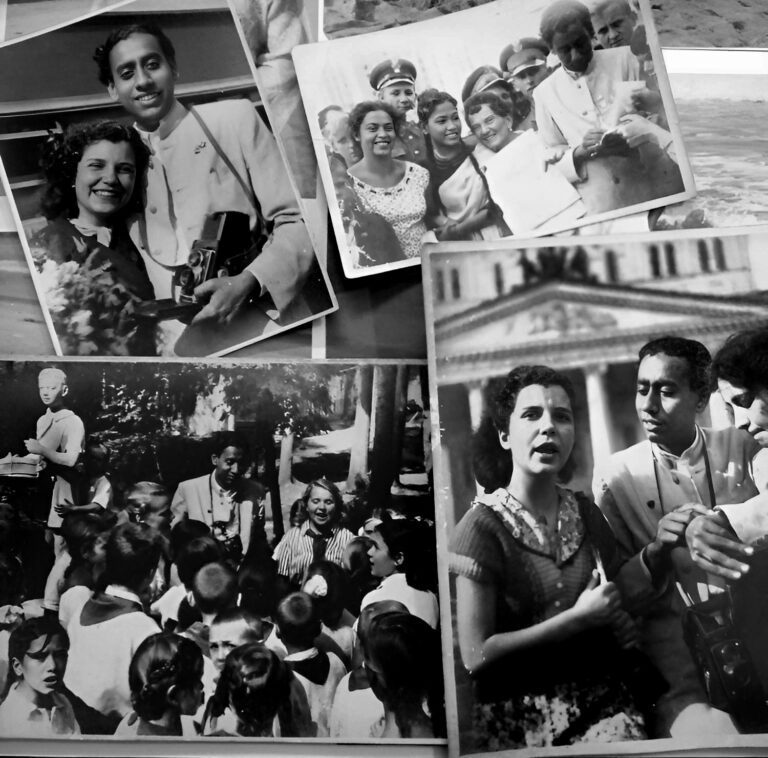

১৯৫৩ সালের আগস্ট মাস। রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ডেমোক্র্যাটিক ইয়ুথ পরিচালিত চতুর্থ বিশ্ব যুব উৎসব। পৃথিবীর নানান প্রান্ত থেকে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে প্রায় তিরিশ হাজার তরুণ-তরুণী। ‘ফোটোগ্রাফি’ বিভাগে কলকাতা থেকে পাঠানো হল এক তরুণ আলোকচিত্রীর তোলা ‘প্রাইড অফ হারভেস্ট’ বা ‘চাষির গর্ব’ নামের একটি ফোটোগ্রাফ। বীরভূমের গ্রামে কর্মরত এক চাষির ওই ছবি বিচারকদের বিশেষভাবে আকর্ষিত করল এবং উচ্চ প্রশংসিত হল। শুধু তাই নয়, ১১১-টি দেশের প্রতিযোগীদের হারিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে প্রথম স্থান অধিকার করল ছবিটি। পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হল স্বর্ণপদক এবং ডিপ্লোমা ডি লরিয়েট সম্মান। আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় হিসাবে সেই প্রথম কোনও আলোকচিত্রশিল্পীর এই সম্মানলাভ।

আলোকচিত্রীর নাম নীলমণি রায় (Nilmoni Roy) গত শতকের মাঝামাঝি সময়ে ফোটোগ্রাফির দুনিয়ায় এক উজ্জ্বল নাম। সেদিনের সেই তরুণ আর কয়েকমাসের মধ্যেই পা দিতে চলেছেন শতবর্ষে। বিন্দুমাত্র কমার্শিয়াল ফোটোগ্রাফির দিকে না ঝুঁকেও সারা বিশ্বে তাঁর কাজ সমাদৃত হয়েছে। অর্জন করেছেন দেশ-বিদেশের একাধিক সম্মান ও পুরস্কার। শতবর্ষের প্রাক্কালে তাই ফিরে দেখা প্রচারের আলো থেকে বহু যোজন দূরে থাকা বিস্মৃতপ্রায় এই শিল্পীর জীবন এবং কাজের দিকে।

আরও পড়ুন: অপরাজেয় ডাক্তার হৈমবতী সেন

নীলমণি রায়ের (Nilmoni Roy) জন্ম ১৯২৪ সালে হাওড়া জেলার বলুহাটি গ্রামে। দাদা বিখ্যাত চিত্রশিল্পী কিশোরী রায়। প্রথমে ভেবেছিলেন দাদার মতোই আঁকিয়ে হবেন। তাঁর হাত ধরেই ছোট্ট নীলমণির আলোছায়ার রঙিন জগতে পদার্পণ। তবে শুরুটা রং-তুলি দিয়ে করলেও ভুবন মাতালেন সাদাকালো ফোটোগ্রাফির জাদুতেই। জন্মের কয়েকবছর পর পরিবারের সঙ্গে এসে ওঠেন সালকিয়ার বাড়িতে। ১৯৪০ সালে ওই অঞ্চলের প্রাচীনতম বিদ্যালয় সালকিয়া এ এস হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে। ফলে যুদ্ধের বাজারে এর বেশি পড়াশোনার আর সুযোগ পাননি।

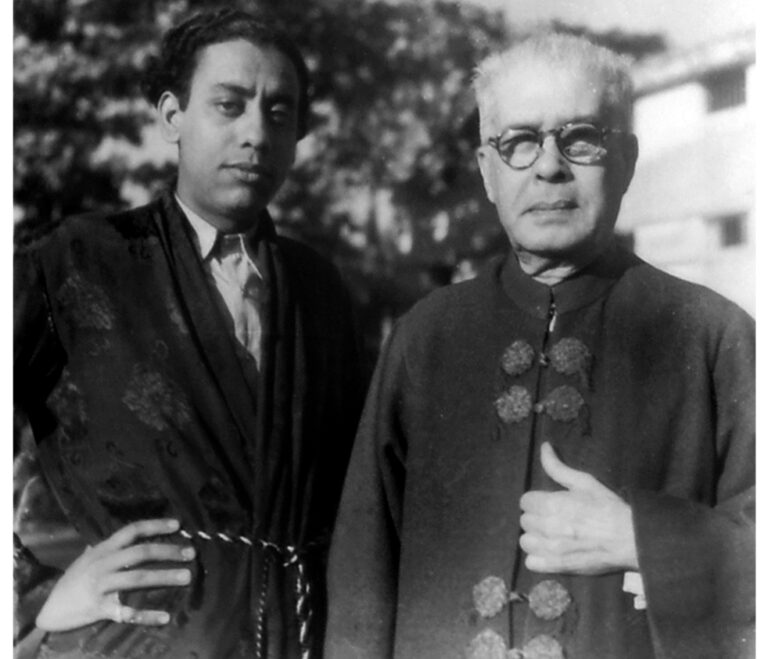

এমন এক সন্ধিক্ষণেই তাঁর সৌভাগ্য হয় গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের (আজকের গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফট) উপাধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী যামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসার। যামিনী প্রকাশের তোলা ছবি এবং তাঁর ফোটোগ্রাফের সংগ্রহ দেখেই ছবি তোলার প্রবল ইচ্ছা চেপে বসে কিশোর নীলমণির মনে। কিন্তু তাঁকে ছবি তোলা শেখাবে কে? উপরন্তু ক্যামেরাই বা পাবেন কোথায়?

মধ্যবিত্ত বাঙালি ফোটোগ্রাফি চর্চা করবে— এ ছিল তখন ভাবনারও অতীত। সমস্যার সমাধান করলেন যামিনী প্রকাশ নিজেই। নীলমণি ও তাঁর এক বন্ধু পুরী যাচ্ছে শুনে, তিনি তাঁকে একটি জার্মান ক্যামেরা দেন, পুরী ও আশপাশের ছবি তোলার জন্য। শিখিয়ে দেন ফোটোগ্রাফির বুনিয়াদি খুঁটিনাটিও। সঙ্গে এও বলেন, ভালো ছবি তুলে এনে তাঁকে খুশি করতে পারলে ওই ক্যামেরাটি তাঁর হয়ে যাবে। ক্যামেরা বা ফোটোগ্রাফির ন্যূনতম কারিগরি ধারণা না থাকলেও, প্রথমবার ক্যামেরা হাতে নিয়েই তিনি এমন অনবদ্য কিছু ছবি তুলে আনেন যা দেখে যামিনীবাবু শুধু মুগ্ধই হননি, প্রতিশ্রুতি-মাফিক নিজের ক্যামেরাটিও তাঁকে উপহার দেন। যামিনীবাবুর সাহচর্যে এবং অনুপ্রেরণায় আলোকচিত্রী হিসাবে নীলমণির পথচলার সেই শুরু। এই ক্যামেরাই ১৯৪৭ সালে তাঁকে এনে দেয় ‘কোডাক ইন্ডিয়ান ম্যাগাজিন’-এর তৃতীয় পুরস্কার। এর কিছুদিনের মধ্যেই ফোটোগ্রাফির প্রতি অদম্য ভালোবাসা এবং অধ্যাবসায়ের ফলস্বরূপ ‘অল ইন্ডিয়া ইলাস্ট্রেটেড উইকলি’ আয়োজিত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে তাঁর তোলা ছবি। এমনই আরও বহু কৃতিত্বের নীরব সাক্ষী ওই জার্মান ক্যামেরা।

গ্রামবাংলার নিসর্গ পরিবেশ থেকে খেটে খাওয়া মানুষজনের দিবারাত্রির কাব্য, প্রান্তিক আদিবাসীদের জীবনযাত্রা বা আমাদের দেশের প্রাচীন ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পসম্ভার, এমন নানান বিষয় তিনি যত্ন করে ধরে রেখেছেন তাঁর ক্যামেরার লেন্সে। পঞ্চাশের দশকের শুরুর দিকে কলকাতায় হওয়া এক প্রদর্শনী থেকে নীলমণি রায়ের একটি ফোটোগ্রাফ নির্বাচিত করে উদ্যোক্তারা পাঠান বুখারেস্টে আয়োজিত হতে চলা চতুর্থ বিশ্ব যুব উৎসবের অন্তর্গত আন্তর্জাতিক ফোটোগ্রাফি প্রতিযোগিতায়। জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেই প্রথম পুরস্কার অর্জন করেন তিনি, যে কথা আগেই বলা হয়েছে। স্বর্ণপদক ও শংসাপত্র গ্রহণ করার জন্য আয়োজকরা তাঁকে বুখারেস্টে আমন্ত্রণও জানান।

তবে পাসপোর্ট না থাকায় এবং বিপুল খরচের কথা ভেবে তিনি নিজে বুখারেস্ট যেতে পারেননি। পরে সেগুলি ভারতে এসে পৌঁছালে তৎকালীন সরকার শুল্ক আদায়ের উদ্দেশ্যে স্বর্ণপদকটি বাজেয়াপ্ত করে! বেকার যুবক নীলমণি নিরুপায় হয়ে দাদা কিশোরী রায়ের শরণাপন্ন হন। তাঁর অনুরোধে হীরেন মুখার্জী ও ভূপেশ গুপ্ত পার্লামেন্টে বিষয়টি উত্থাপন করেন। সরকারপক্ষ গৌরবময় ওই পুরস্কারকে নেহেরুর তামাক খাওয়ার সোনার পাইপের সঙ্গে তুলনা করে বিতর্কে জড়ায়। জবাবে হীরেন মুখার্জী বলেন, এমন তুলনায় তাঁরা নিজেদেরই ছোট করছেন। সোনার পাইপ বাজারে হাজারটা আছে, তা কেনার জন্য শুল্ক দেওয়াই উচিত। কিন্তু দেশের সম্মানসূচক এই স্বর্ণপদক অমূল্য! তা ক্রয়যোগ্য নয়, ফলে তার ওপর শুল্ক আদায়ের প্রশ্নই ওঠে না। এই ঘটনার পর অবশেষে নীলমণি তাঁর স্বর্ণপদকটি হাতে পান।

পরের বছর, ১৯৫৪ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত ‘ইন্টারন্যাশনাল ফোটো কম্পিটিশন অফ ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ ম্যাগাজিন’-এর ‘লাইফ অফ ইয়ুথ ইন কান্ট্রিসাইড’ শীর্ষক প্রতিযোগিতায় তাঁর তোলা গ্রাম্য মহিলাদের ধান ঝাড়ার ছবি ‘থ্রেশিং’ আবারও প্রথম স্থান অধিকার করে। পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে একটি কন্ট্যাক্ট সুপার ক্যামেরা দেওয়া হবে বলে ঠিক হয়। তবে তিনি কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখে আবেদন করেন, তাঁকে যেন সমমূল্যের অর্থ জার্মান মার্ক হিসাবে দেওয়া হয়। সামনেই তিনি জার্মানি যাচ্ছেন, সেই অর্থে তিনি সেখান থেকে নিজের পছন্দমতো ক্যামেরা কিনে নিতে চান। আবেদনে সম্মতি জানিয়ে কর্তৃপক্ষ সেই ব্যবস্থাই করেন। এই সময় থেকেই তাঁর কাছে ছবি প্রদর্শনের নিমন্ত্রণ আসতে থাকে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি থেকেও।

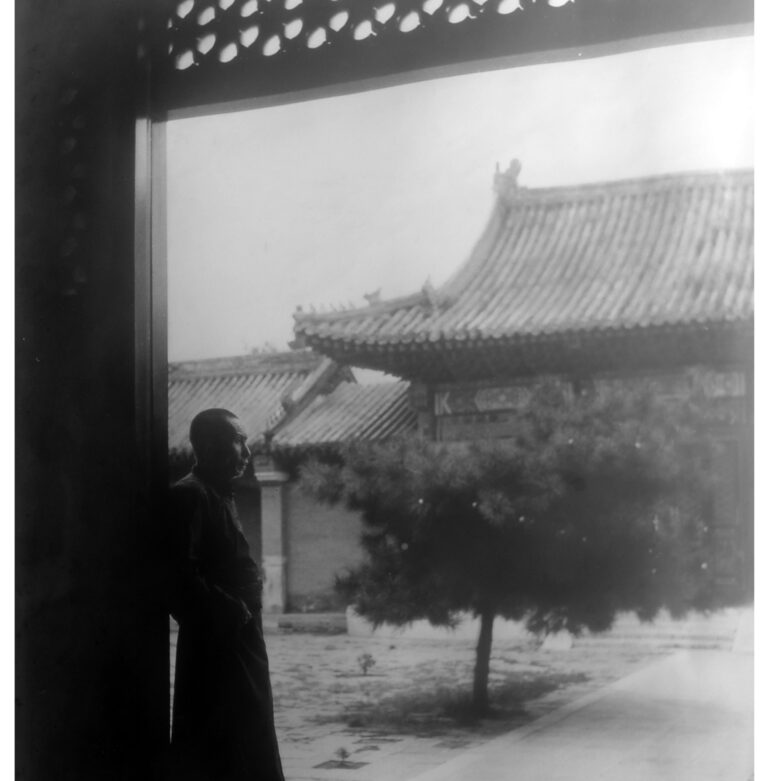

১৯৫৫ সালে পোল্যান্ডের ওয়ারশ শহরে আয়োজিত পঞ্চম বিশ্ব যুব উৎসবে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ঘুরে আসেন জার্মানি, ফ্রান্স, চেকোস্লোভাকিয়া, জাপান, সোভিয়েত রাশিয়া ও চিনের বিভিন্ন প্রদেশে। বলাই বাহুল্য, এই সফরে বিভিন্ন দেশের অদেখা নানা দিক ফ্রেমবন্দি করার পাশাপাশি বাংলা তথা ভারতের শিল্প-সংস্কৃতি ও জীবনধারাকে তাঁর ছবির মাধ্যমে তিনি তুলে ধরেছিলেন বিশ্বের দরবারে। সর্বত্রই তাঁর অসামান্য ফোটোগ্রাফগুলি উচ্চ প্রশংসিত হয়। দেশে ফিরে ১৯৫৮ সালে প্রথম ‘ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশনাল স্যালোন’-এ তাঁর তোলা একটি বাঘের ছবি সম্মানীয় ‘লাইকা প্লাক’ এবং প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। ‘দ্য স্টেটসম্যান’, ‘হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড’, ‘দ্য নেশন’-এর মতো কলকাতার প্রথমসারির বিভিন্ন দৈনিক এবং পত্রপত্রিকায় নিয়মিত তাঁর তোলা ছবি ছাপা হতে থাকে।

ইতোমধ্যে ১৯৫৬ সালে ভারত সরকারের ‘ইন্ডিয়ান ব্যুরো অফ মাইনস’-এ আলোকচিত্রশিল্পী হিসাবে যোগ দিয়েছেন তিনি। কিন্তু সরকারি চাকরির বেড়াজালে থেকে নিজের পছন্দের ছবি তোলায় বেশি সময় দিতে পারতেন না। তাই ১৯৬৭ সালে বি কে বিড়লা নীলমণি রায়কে সদ্য গড়ে ওঠা ‘বিড়লা অ্যাকাডেমি অফ আর্ট অ্যান্ড কালচার’-এ যোগ দিতে অনুরোধ করলে তিনি তৎক্ষণাৎ তা গ্রহণ করেন এবং সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে যোগদান করেন বিড়লা অ্যাকাডেমিতে। সেখানেই প্রধান ফোটোগ্রাফার হিসাবে বাকি কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। এই সময়েই তাঁর সুযোগ হয় পৃথিবীবিখ্যাত বিভিন্ন শিল্পীদের শিল্পকর্ম আলোকচিত্রের মাধ্যমে ধরে রাখার।

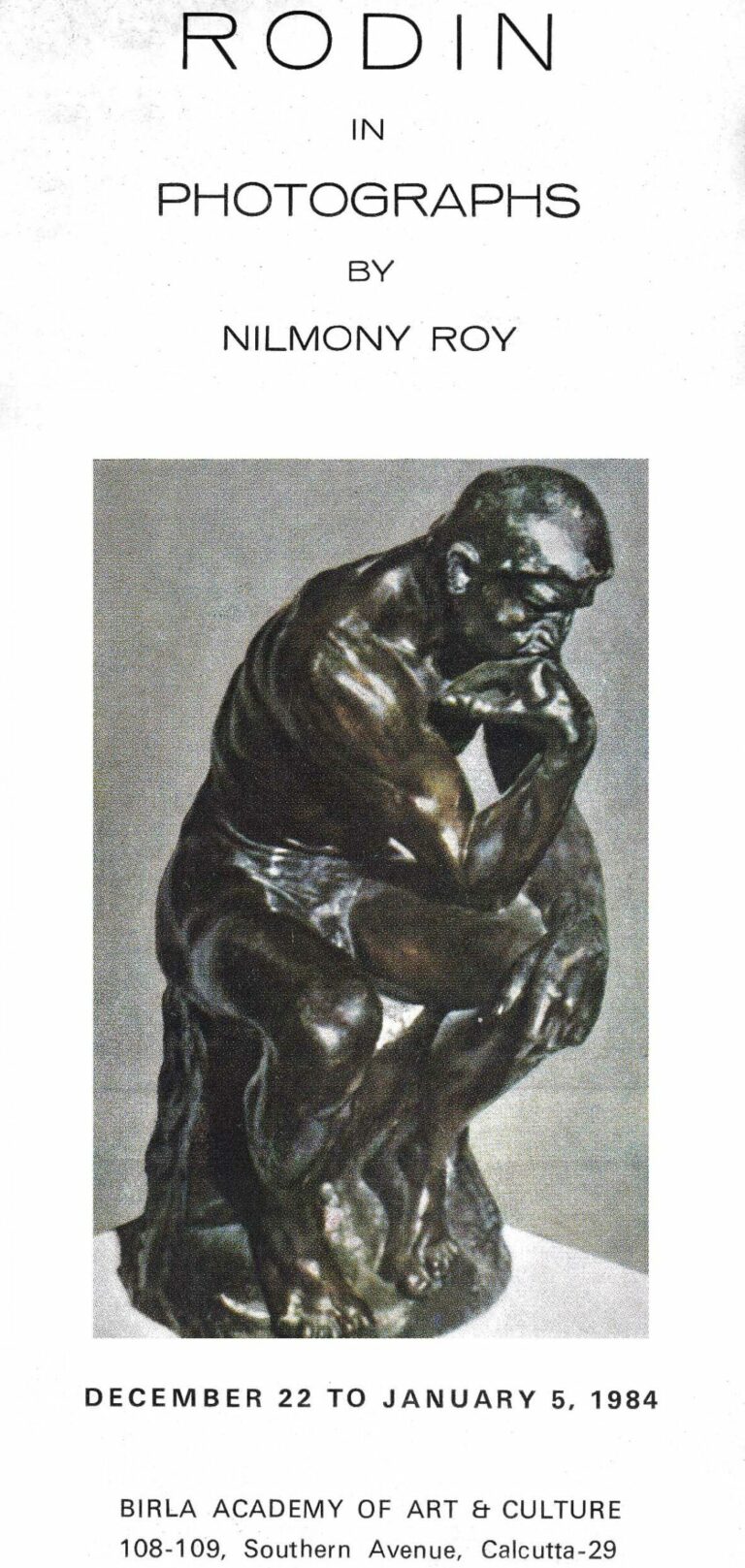

এ প্রসঙ্গে বিড়লা অ্যাকাডেমির উদ্যোগে রোদাঁর স্থাপত্য কীর্তি এবং পিকাসোর আঁকা ছবির প্রদর্শনীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দু’টি প্রদর্শনীই কলকাতায় রীতিমতো আলোড়ন ফেলে দেয়। এই দুই প্রবাদপ্রতিম শিল্পীর কাজের সম্পূর্ণ ফোটোগ্রাফি করেন তিনি। ১৯৮৩ সালে রোদাঁর প্রদর্শনী শেষ হওয়ার পরেই, ওই সালের ২২ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি, ১৯৮৪— চোদ্দ দিনব্যাপী নীলমণি রায়ের তোলা ৭০-টি বিশাল মাপের আলোকচিত্র নিয়ে বিশেষ একক প্রদর্শনীর আয়োজন করে বিড়লা কর্তৃপক্ষ। পিকাসোর ছবির ফোটোগ্রাফির ওপরেও এমনই আরেকটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। ১৯৮৫ এবং ১৯৮৮ সালে যথাক্রমে তাঁর তোলা রোদাঁ ও পিকাসোর ছবি সম্বলিত ক্যালেন্ডারও প্রকাশ করে বিড়লা অ্যাকাডেমি।

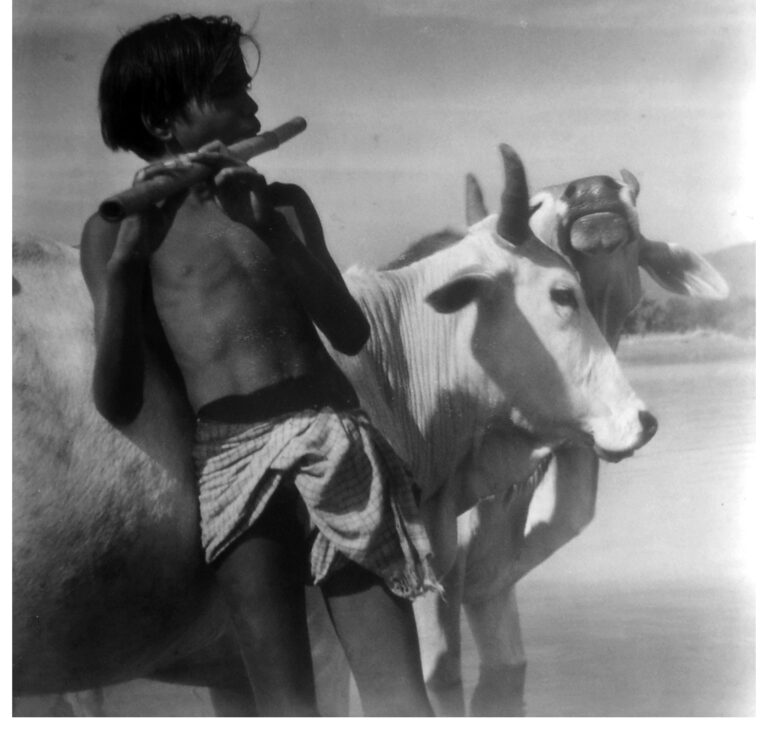

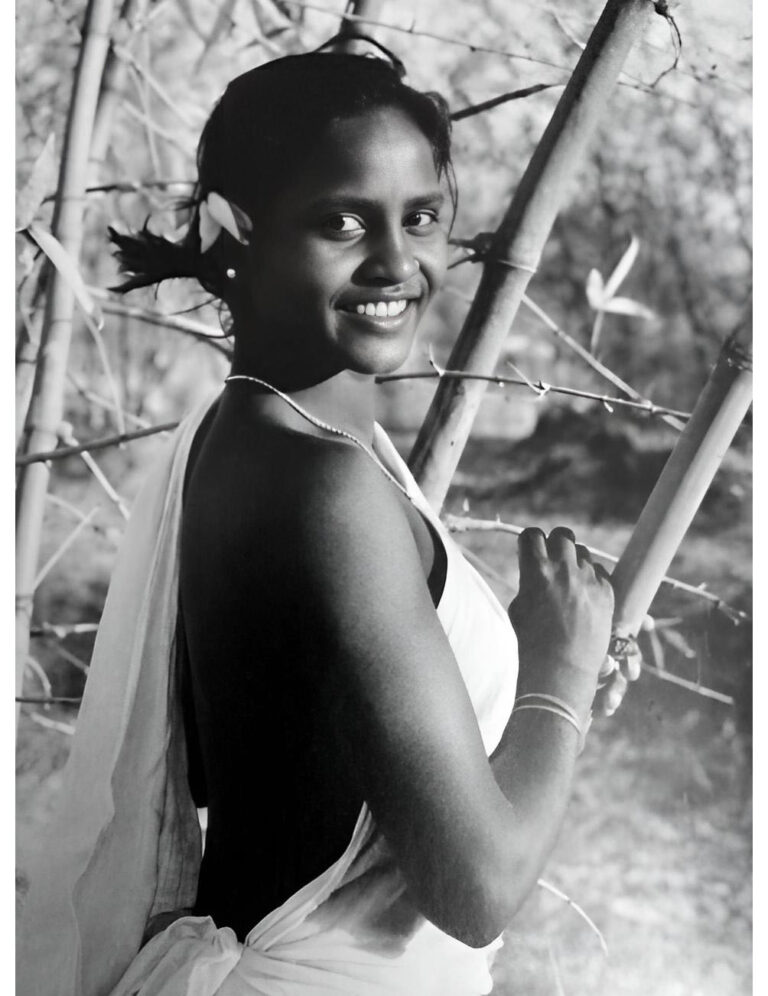

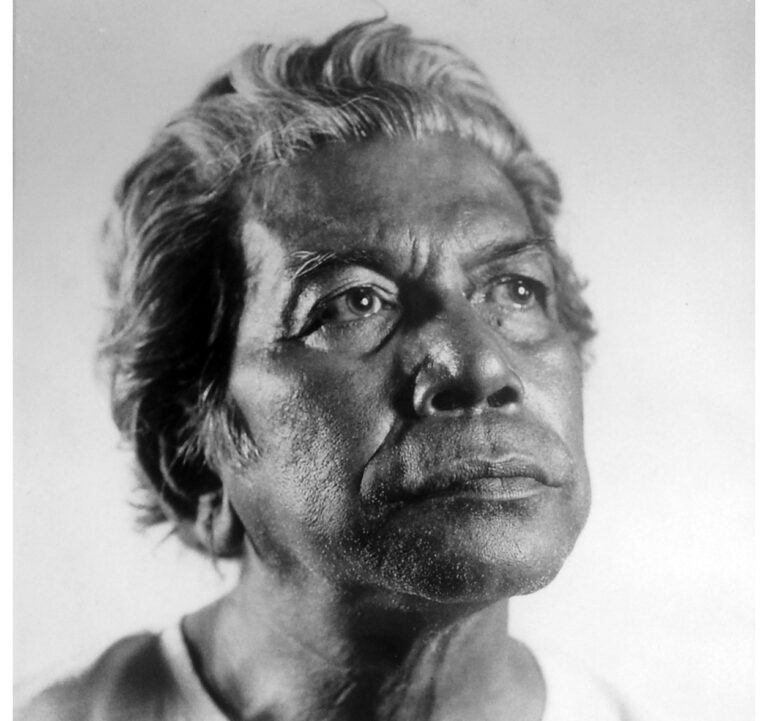

কাজের ফাঁকে সময় পেলেই ফোটোগ্রাফির রসদ সন্ধানে বেড়িয়ে পড়তেন গ্রামবাংলার আনাচে কানাচে। আমাদের চেনা বাংলার এক অবর্ণনীয় রূপ ফুটে উঠত তাঁর অমূল্য সব সৃজনে। মাঠেঘাটে, গ্রামেগঞ্জে ক্যামেরা কাঁধে এক সুদর্শন পুরুষকে অবাক বিস্ময়ে দেখতেন মানুষজন! গ্রাম্যজীবন বা ল্যান্ডস্কেপ ফোটোগ্রাফির পাশাপাশি তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন পোট্রেট ফোটোগ্রাফিতেও। নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর বেইজ, মকবুল ফিদা হুসেন, পঙ্কজ কুমার মল্লিক, প্রণব রায়ের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের পাশাপাশি বিদেশি লেখক-শিল্পী বা নিতান্তই সাধারণ খনি শ্রমিক, বৃদ্ধা, কিশোরী, নাম না জানা রাখাল বালক বিভিন্ন সময় ধরা পড়েছে তাঁর সন্ধানী লেন্সে। তাঁর ছবির প্রশংসা করেছেন স্বয়ং শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুও।

গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত চুটিয়ে সাদাকালো ছবি তুলেছেন নীলমণি। পরের সময়টায় রঙিন ছবি হয়ে ডিজিটাল যুগের সূচনায় ফোটোগ্রাফির যে দ্রুত পরিবর্তন, তাই নিয়েও সমান আগ্রহী ছিলেন। যদিও তাঁর রঙিন ফোটোগ্রাফের সংখ্যা হাতেগোনা। আজীবন ফোটোগ্রাফির খুঁটিনাটি নিয়ে মেতে থেকেছেন নানান নিরীক্ষায়। উদ্ভাবন করেছিলেন নিজস্ব কলাকৌশলও। নিজের ঘরকেই ডার্করুম বানিয়ে ব্যবহার করতেন ফিল্ম ডেভলপের কাজে। অকৃতদার, আত্মপ্রচারবিমুখ এই মানুষটি কোনোরকম সরকারি বা বেসরকারি সাহায্য ছাড়াই নিজের পেনসনের সামান্য টাকা দিয়ে শেষ দিন পর্যন্ত অমূল্য সব ক্যামেরা, নেগেটিভ, ফোটোগ্রাফ আর দাদা কিশোরী রায়ের ছবি সংরক্ষণ ও রেস্টোরেশানের কাজ করে গেছেন।

২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি পাড়ি দেন অমৃতলোকের উদ্দেশে। তাঁর বহু ছবি এবং নেগেটিভ আজ আর অক্ষত নেই। তবুও যা আছে তা সামলে রাখার চেষ্টায় যথাসাধ্য ব্রতী পরিবারের লোকেরা। যদিও তাঁর বিপুল সৃষ্টি সংরক্ষণ করা ব্যক্তিগতভাবে সাধ্যাতীত। এই মাপের একজন আলোকচিত্রী হয়েও তিনি আজও অচেনাই থেকে গিয়েছেন আমাদের কাছে। এতকিছুর পরে তাই একটিই কথা ভাবার, বিস্মৃতির অতলে চলে যাওয়া এমন সব ইতিহাসকে আমরা কীভাবে সংরক্ষণ করব! প্রচারসর্বস্ব এই দুঃসময়ে দাঁড়িয়ে একবারও কি আমাদের মনে পড়বে না নীলমণি রায়ের মতো মহাপ্রাণদের নিরলস সাধনার কথা!

কৃতজ্ঞতা: নীলমণি রায়ের পরিবারবর্গ

ছবি সৌজন্য: পরিবার ও লেখক

সৌরপ্রভর জন্ম হাওড়ায়। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরত। ফলে ছাত্র হিসাবে পরিচয় দিতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। কেতাবি পড়াশোনার পাশাপাশি আকাশবাণী কলকাতায় কর্মরত। বেশ কিছু পত্রপত্রিকা ও পোর্টালে নিয়মিত লেখালিখি করে থাকেন। পছন্দের বিষয় সাংস্কৃতিক ইতিহাস। ইতোমধ্যে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা দুই।