ধীরেন দাস নামটির সঙ্গে আমার একটি বাল্যস্মৃতি জড়িয়ে আছে। তমলুকে আমাদের পাশের বাড়িতে এক ভদ্রলোক সপরিবার বসবাস করতেন। তাঁর নাম বিপিনবিহারী নাগ। ভদ্রলোক খুব অভিজাত ও রুচিশীল ছিলেন। ওঁদের পুরো পরিবারটাই তাই। বিপিনবাবুকে আমি জ্যাঠামশাই বলে ডাকতাম। উনি আমাকে ঠিক নিজের জ্যাঠামশাইয়ের মতোই স্নেহ করতেন। সে আমলে আমাদের বাড়িতে গ্রামোফোন ছিল না। ওই মহার্ঘ্য বস্তুটি তখন খুব কম বাড়িতেই থাকত। প্রতি বছর আশ্বিন মাস পড়লেই ভোরবেলা ঘুম ভেঙে যেত জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি থেকে ভেসে আসা গানের আওয়াজে। কী অপূর্ব সেই গান। শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে – এই গানটা শেষ হলেই আর একটা গান, আজ আগমনীর আবাহনে কী সুর উঠেছে বেজে।

সেই ছোটবেলায় ওই দু’টি গানের মাদকতাময় সুর আমাকে টেনে নিয়ে যেত জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ির দিকে। তখনও ভালো করে সূর্য ওঠেনি, আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, চমৎকার ঠান্ডা বাতাস বইছে, সেই সঙ্গে এমন চমৎকার গান। পৃথিবীটাকে কী যে সুন্দর লাগত কী বলব। আমি গিয়ে দেখতাম জ্যাঠামশাই তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারটায় বসে তামাক খাচ্ছেন। অম্বুরি তামাকের গন্ধে চারিদিক ভুরভুর করছে। জ্যাঠামশাই চোখ বুজে গানের সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মৃদুমৃদু দোল খাচ্ছেন। আমার পায়ের শব্দে তাঁর চোখ খুলে যেত। আমাকে কাছে টেনে নিয়ে কোলের ওপর বসাতেন। গান শেষ হয়ে যাবার পর জ্যাঠামশাই যখন রেকর্ডটা পালটে অন্য রেকর্ড চাপাতে যেতেন, তখন আমি বাধা দিতাম। বলতাম, “আর একবার গান দু’টো বাজান না জ্যাঠামশাই।” উনি একটু হেসে আমার আবদার মেটাতেন। গান শেষ হলে নতুন কোনও রেকর্ড আর চাপাতেন না। বলতেন, “তুই ঠিকই বলেছিস। এই ভোরবেলা ওই গান শোনার পর আর কোনও গান মানায় না। এই গান কে গেয়েছে জানিস?” আমি কোনও কথা না বলে উত্তরটা শোনার জন্যে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। জ্যাঠামশাই গদগদ ভঙ্গিতে বলতেন, “ওঁর নাম ধীরেন দাস। মস্ত বড় গাইয়ে। থিয়েটার করেন। তুই বড় হলে আমি তোকে ওঁর থিয়েটার দেখাতে কলকাতায় নিয়ে যাব।” সে সুযোগ অবশ্য উনি পাননি। আমি বড় হবার আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। যাবার আগে ধীরেন দাস নামক এক সুধাময় কণ্ঠের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেলেন।

এই ধীরেন দাসের কথা শুনেছি সন্তোষদার কাছে। সন্তোষদা মানে অভিনেতা সন্তোষ সিংহ, যাঁকে উত্তমকুমার তাঁর নাট্যজীবনের গুরু বলে শ্রদ্ধা করতেন। সন্তোষদা বলতেন, “ধীরে আমার খুব বন্ধু ছিল। হলায়গলায় ভাব। মনমোহন থিয়েটারে আমরা একবার শিশিরবাবুর সীতা নাটক দেখতে গিয়ে দেখলাম লব আর কুশের চরিত্রে অভিনয় করছে জীবন গাঙ্গুলি আর রবি রায়। ওই দুজন বয়স্ক মানুষকে লব-কুশের চরিত্রে দেখে আমরা দুজনে ঠিক করলাম, শিশিরবাবুর কাছে গিয়ে বলব, ওই দুটো চরিত্রে আমাদের দিয়ে অভিনয় করান। আমরা দুজনেই তখন থাকতাম মিনার্ভা থিয়েটারের কাছে ফকির চক্রবর্তী লেনে। শিশিরবাবুর কাছে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা দিনদুয়েক ধরে অনেক চিন্তা-ভাবনা করলাম। শিশিরবাবুর সঙ্গে ধীরের চেনা ছিল। ও যখন বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ত, তখন শিশির ভাদুড়ি সেখানে প্রফেসারি করতেন। যাই হোক, দুদিন পরে আমরা শিশিরবাবুর কাছে গিয়ে বললাম, আমরা লব আর কুশের চরিত্রে অভিনয় করতে চাই।

“শিশিরবাবু বললেন, থিয়েটারটা তো শখ মেটানোর জায়গা নয়। এখানে অভিনয় করতে গেলে প্রফেশনাল হতে হবে। যদি রাজি থাকো তাহলে আমাকে জানিও। ধীরে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। আর আমি মায়ের মত পেলাম না বলে থিয়েটারে ঢোকা হল না। অবশ্য ক’বছর পরেই আমি প্রফেশনাল বোর্ডে অভিনয় করতে আসি। কিন্তু ধীরে অঙ্কের হিসেবে সিনিয়রিটি পেয়ে গেল। অভিনয়টা ও মোটামুটি করত। কিন্তু গান যা গাইত। অপূর্ব, অপূর্ব! মা সরস্বতী যেন ওঁর কণ্ঠে ভর করে থাকতেন। আর এটাই ওর কাল হল। ওকে বেছে বেছে সেই সব চরিত্র দেওয়া হত যার মুখে গান আছে। ওই সব চরিত্রে আবার অ্যাকটিংয়ের স্কোপ তেমন থাকত না। ফলে গায়ক হিসেবে ধীরের যতটা নাম হল, অভিনেতা হিসেবে তার সিকির সিকিও হল না। অথচ আমি জানি, আমরা তো একসঙ্গে অনেকবার অ্যামেচার থিয়েটারে অভিনয় করেছি, ধীরে খুব ভালো অ্যাকটিং করতে পারত। দেখতেও তো ভারী সুন্দর ছিল। একেবারে রাজপুত্তুরের মতো। তেমন অ্যাকটিংয়ের স্কোপ পেলে ও বাংলা থিয়েটারের একজন ভালো নায়ক হয়ে যেতে পারত।”

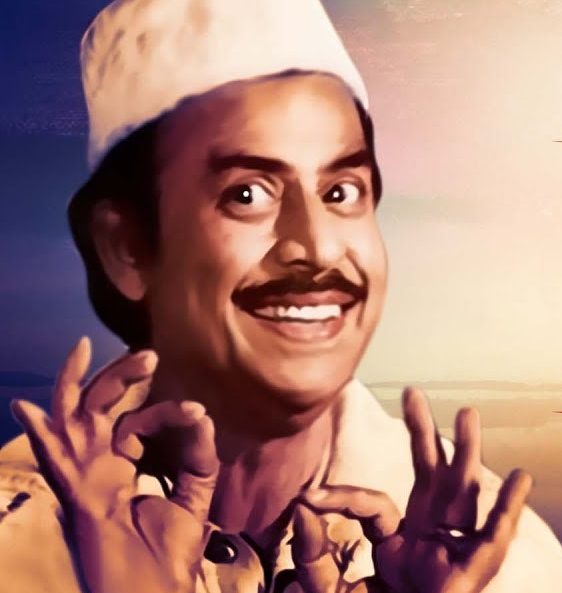

ওপরের এই অংশটা আমার লেখা নয়। ‘সাতরঙ’ গ্রন্থে অনুপকুমারকে নিয়ে লেখায় রবি বসু লিখেছেন। তা অনুপকুমারকে নিয়ে লিখতে গিয়ে ধীরেন দাসের সাতকাহন কেন! কারণ অনুপকুমারকে নিয়ে এই লেখা যাঁরা পড়বেন, তাঁরা অনেকে এ কথা না-ও জানতে পারেন যে, অনুপকুমার ১৯৩০ সালের ১৭ জুন উত্তর কলকাতার হরি ঘোষ স্ট্রিটে জন্মেছিলেন। তাঁর আসল নাম সত্যেন দাস। এবং তিনি ছিলেন ধীরেন দাসের পুত্র। হ্যাঁ। ধীরেন দাস ছিলেন সত্যেন দাস ওরফে অনুপকুমারের বাবা।

তারপর অবস্থা বিপাকে তাঁদের পরিবার বরানগরে চলে যায়। পরে ওঁরা আবার উঠে আসেন বেলগাছিয়ায়, কৃষ্ণ মল্লিক লেনে। মাত্র আট বয়সে ওঁর প্রথম ছবি ‘হালবাংলা’ মুক্তি পেয়েছিল। তারপর তাঁর ষাট বছরের অভিনয়জীবন। মঞ্চে এবং চলচ্চিত্রে। প্রায় সাড়ে তিনশো ছবিতে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে কিছু হিন্দি ছবিও আছে। মঞ্চে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছেন কিংবদন্তি নাট্যপ্রতিভা শিশিরকুমার ভাদুড়িকে। স্টার থিয়েটারে মহেন্দ্র গুপ্তর নির্দেশনায় অভিনয় করেছেন। ভদ্রকালীতে এক নাট্যদলে যেতেন। অভিনেত্রী গীতা সোমের সঙ্গে ভাই-বোনের সম্পর্ক। গীতার সঙ্গে মৃণাল সেনের বিয়ে। তাঁদের পুত্রকে নিয়ে মামা-ভাগ্নের জমজমাট জীবন। জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে অভিনেত্রী অলকা গঙ্গোপাধ্যায়কে বিয়ে, ১৯৮৬ সালে। তখন অবশ্য জানতেন না ৬৮ বছর বয়সেই তাঁকে চলে যেতে হবে। প্রয়াত হয়েছেন ১৯৯৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। উত্তমকুমারের জন্মদিনে।

ষাট বছরের অভিনয় জীবনে অনুপকুমারকে নিয়ে পত্রপত্রিকায় অনেক লেখা হয়েছে। অনেক সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে। অভীক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত অনুপকুমারের জীবনকথা ‘জীবনপুরের পথিক’ তো ওঁকে নিয়ে তথ্যের ভাণ্ডার। ব্যক্তি অনুপকুমারকে নিয়ে তাঁর আত্মজন প্রিয়জনরাও অনেকে লিখেছেন। তার বাইরে কিছু করতে গেলেই তা হবে চর্বিতচর্বণ। আমার সঙ্গে অনুপকুমারের পরিচয় ছিল। কাজকর্মের সুবাদে দেখাসাক্ষাৎও হয়েছে অনেক অনেকবার। কথাবার্তাও হয়েছে অনেক। কিন্তু তাঁকে চেনার বা জানার মতো ঘনিষ্ঠতা হয়নি। তাই আজ তেমনই কিছুটা চর্বিতচর্বণ।

এ বার ফের ধীরেন দাস প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সন্তোষবাবু বলেছিলেন, “ধীরের অপূর্ব গানের গলাটাই কাল হল। রাজপুত্তুরের মতো যাকে দেখতে, প্রচণ্ড অভিনয়ক্ষমতা, তাঁকে গায়ক অভিনেতা হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল।” রবিবাবুও লিখেছেন, “সিনেমায় ধীরেন দাসের অভিনয়ের কথা মনে আছে আমার। তবে তার সবগুলোই গায়কের চরিত্র। কোথাও তিনি নারদ, কোথাও ধার্মিক ভিক্ষুক, কোথাও বা বিবেক। ওইসব চরিত্র দেখে তাঁর অভিনয়ের ক্ষমতা পরিমাপ করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে সেই পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছিল অনুপবাবুর কাছে তাঁর বাবার কথা শুনে।”

এখন, অভিনয়জীবনের এই অপ্রাপ্তি নিয়ে ধীরেন দাসের খেদ ছিল। নিশ্চয়ই ছিল। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ছেলে সত্যেন সেই খেদ মিটিয়ে দিক। নাহলে ছ-সাত বছরের বাচ্চাকে নিজে উদ্যোগী হয়ে সিনেমায় নামিয়ে দেন! ধীরেন গাঙ্গুলি, যিনি ডিজি নামেই পরিচিত, তাঁর ‘হালবাংলা’ ছবিতে অভিনয়ের জন্য ধীরেন দাস ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনুপকুমার নিজেই ‘জীবনপুরের পথিক’-এ লিখেছেন, “সে সময় ‘হালবাংলা’ বলে একটা ছবি হচ্ছিল। ধীরেন গাঙ্গুলি — যাঁকে আমরা ডিজি বলে জানি, দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারও পেয়েছেন, তিনি একটা ছবি করবেন, তাতে তাঁর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে দরকার। তা এখন যেমন ছেলেমেয়ে ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায়, টাকাপয়সা দিয়ে পাওয়া যায়, তখন সেই অবস্থাটা ছিল না। আর বেশ ভদ্র চেহারার ছেলে দরকার। সেই জন্য যারা কাজের সঙ্গে জড়িয়েছিল তাদেরকে অনুরোধ করা হয়েছিল। কেন জানি না, বাবা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা আমার মনে আছে। এবং হয়ে যাওয়ার পর সকলে খুব মজা পেয়েছিল। পিঠ চাপড়ে বলেছিল খুব সুন্দর। … সেই শ্যুটিংয়ের ব্যাপারটা আমার মনে আছে। বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম। বর্তমানে যেটা টেকনিশিয়ানস নং ১, সেটা কালী ফিল্মস ছিল। … ডিজি আমার বাবা হয়েছিলেন। তিনি নিজেই এই ছবির নায়ক ছিলেন। কাহিনিও তাঁর। এরপর আমার সঙ্গে আর এই জগতের কোনও রকম যোগাযোগ বহুদিন ধরে ছিল না। আবার সিনেমার সঙ্গে যোগ ১৯৪৫-৪৬ সাল থেকে।”

অনুপকুমার লিখেছেন, “ছেলেবেলায় ছেলেরা ফুটবল, ক্রিকেট নিয়ে খেলে এবং তার মধ্যে থেকেই কোনও খেলা প্রিয় হয়। আমার মধ্যে কিন্তু একটা খেলা ভীষণ প্রিয় ছিল। সেটা হল থিয়েটার থিয়েটার খেলা। মনে পড়ে কোনও একটা নাটক নিশ্চয়ই আমি আমার পরিবারের সঙ্গে দেখতে গিয়েছিলাম। সে নাটকের নাম মোগল মসনদও হতে পারে। তাতে সৈন্যদের একটা যুদ্ধ ছিল। পুলের ওপরে। পুলটা ভেঙে যাবে। সেই স্মৃতিটা ছিল। আমি আমার বন্ধুদের বুঝিয়ে নিয়ে এসে আমাদের বসার ঘরে থিয়েটার থিয়েটার খেলতাম। ওই ঘরে দুটো চৌকি ছিল। পায়ায় ইট দেওয়া। অতগুলো ছেলের দাপাদাপিতে কোনোদিন চৌকি উল্টে যেত। সেদিন আমার খুব আনন্দ হত। মনে হত সত্যি সত্যি থিয়েটার হয়েছে। পুলটা ভেঙে গিয়েছে।”

ধীরেনবাবু ছেলের এইসব কাণ্ড-কারখানা দেখে বুঝেছিলেন, এ ছেলের অভিনয়টাই হবে। যদিও তখন উনি কিছুটা আর্থিক বিপাকে। মনে হতে পারে উনি পয়সা রোজগারের জন্য ছেলেকে সিনেমা থিয়েটারে নামাতে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তেমন নয়। উনি তখন নিজে কাজ করছেন। বুঝেছিলেন, ওঁর সব আক্ষেপ এই ছেলেই মিটিয়ে দিতে পারবে। যদিও অনুপকুমার নিজেই লিখেছেন, “বাবা আমাকে নিয়ে গেলেন স্টার থিয়েটারে। আমি কেন শিল্পী হলাম — প্রয়োজনের তাগিদে হলাম, না মনের তাগিদে হলাম — এটা বোঝার আগেই কিন্তু আমি প্রফেশনাল থিয়েটারের একজন শিল্পী হয়ে গেলাম। আমার চাইতে আমার বাবা বোধহয় ভালো বুঝেছিলেন যে আমার মধ্যে একটা শিল্পীসত্তা রয়েছে — যেটা পরবর্তীকালে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। আমাদের তখন পারিবারিক অবস্থা খারাপ। বাবা বোধহয় দেখতে চেয়েছিলেন যে তিনি যাওয়ার আগে সংসারের একটা সুব্যবস্থা হোক, যাতে তাঁর অবর্তমানে সংসারটা ভেসে না যায়। সেই ভেবে তিনি আমাকে থিয়েটার জগতে নিয়ে এলেন।”

সালটা বোধহয় ১৯৪২। স্টার থিয়েটারে ‘টিপু সুলতান’ নাটকের তোড়জোড় চলছে। মহেন্দ্র গুপ্ত ওঁকে বাজিয়ে দেখে নিয়ে পেশোয়া চরিত্রে নির্বাচন করলেন। বেশ বড় চরিত্র। পার্টটাও ওঁর হাতে দিয়ে দিলেন। খুব উত্তেজিত হয়ে বাড়ি ফিরলেও শেষ পর্যন্ত এক ‘বিশেষ’ কারণে এই নাটকে অভিনয় করা হয়নি ওঁর। তবে ঠিক হল উনি আপাতত থিয়েটারের নিয়মিত শিল্পী হয়ে থাকবেন। মাসমাইনে কুড়ি টাকা। শোয়ের দিন তিনটের আগে এসে বসে থাকবেন। সাড়ে ছটায় দ্বিতীয় শো শুরু হলে ছুটি। জলপানি তিন আনা। অবশেষে পার্ট মিলল স্টার থিয়েটারে ‘কেদার রায়’ নাটক শুরু হতে। পেলেন কেদার রায়ের ছেলের চরিত্র।

তবে ছেলেকে থিয়েটারে ঢুকিয়ে দিয়ে কিন্তু হাত ধুয়ে ফেলেননি ধীরেনবাবু। কড়া নজরদারি ছিল ছেলের কাজের ওপর। তিনিও তখন স্টার থিয়েটারের সঙ্গীতশিল্পী, সুরকার এবং অভিনেতা। পরে যখন ‘শ্রীরামচন্দ্র’ নাটক শুরু হয়, তাতে লক্ষ্মণ করেছিলেন অনুপকুমার। সেই সময়কার একদিনের ঘটনা নিয়ে উনি লিখেছেন, “স্টারে যখন ‘শ্রীরামচন্দ্র’ অভিনীত হচ্ছিল, তখন বাবা অভিনেতা পদটা ছেড়ে সুরকার হিসেবে যুক্ত ছিলেন। হঠাৎ একদিন শুনলাম বাবা থিয়েটার দেখতে এসেছেন। শুনে আমার মনে হল বাবাকে একটু দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে বাবা আমাকে থিয়েটারে এনে ভুল করেননি। সেদিন অন্যান্য দিনের চেয়েও বেশ জোরালো অভিনয় করলাম। বীররসের সঙ্গে বীরদর্পে বিশ্বামিত্রকে প্রায় নস্যাৎ করে দিলাম। নাটক শেষ হল। সেদিন অনেক দেরি করে পোশাক খুলে, মেকআপ তুলে বাড়ি গেলাম। যাতে বাবা আগে বাড়ি পৌঁছে যান। তারপর মায়ের কাছ থেকে শুনে নেব যে বাবা আমার পার্ট দেখে কতটা অভিভূত হয়েছেন। আমার বরাবরের অভ্যাস ছিল একা ঘরে শোয়া এবং আমার ঘরে আমার খাবার থাকত। সেদিন গিয়ে দেখলাম আমার ঘরে খাবার নেই। একটু পরে মা এসে বললেন যে বড়বাবুর ঘরে আমার খাবার দেওয়া হয়েছে (বড়বাবু মানে বাবা, বাবাকে মা ওইভাবে সম্বোধন করতেন)। …উপায়ান্তর না দেখে বাবার ঘরে গিয়ে খেতে বসলাম। বাবাও বসলেন। …হঠাৎ বাবা বললেন, …লক্ষ্মণ কি কলাবাগানের গুন্ডা ছিল? তুমি প্রথম সিনেতে বিশ্বামিত্র মুনির সঙ্গে যে কথাগুলো বললে ওতে মনে হল তুমি কুস্তি করছ। ওইভাবে কথাগুলো বললে কেন? আমি অনেকক্ষণ মাথা চুলকে বললাম, না, মানে দাদাকে মানে রামচন্দ্রকে ওইরকম কথা বললেন তাই জন্যে …আর কথাগুলো তো রাগের কথা। বাবা বললেন, নিশ্চয়ই রাগের কথা, কিন্তু রাগের কথাটা বলছ কাকে এবং কে বলছে? আর তুমি লক্ষ্মণ, একজন রাজার ছেলে, অশিক্ষিতও নও। বাড়ির ছোটোদের ওপর তুমি রেগে গেলে যে ভাষায়, যে ভঙ্গিতে কথা বল, ঠিক ততখানি রেগে গেলেও আমার সঙ্গে সেই ভাষায় বা ভঙ্গিতে তুমি রাগ প্রকাশ কর? এটা তোমার মাথায় ঢুকল না? আমি কিছু বলতে পারলাম না, একটা চরম শিক্ষা পেলাম। আর হঠাৎ যেন চোখের সামনে একটা আলো দেখতে পেলাম।”

অভিনয়টা যাতে ঠিকমতো শিখতে পারে তার জন্য শিশির ভাদুড়ির কাছেও ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিলেন ধীরেনবাবু। শ্রীরঙ্গমে। তখন শিশিরবাবুর পড়ন্ত অবস্থা। অভিনয় ঠিকমতো হয় না, টাকাপয়সাও দিতে পারেন না। তবুও। নিজের কথায় অনুপকুমার লিখেছেন, “স্টার থিয়েটারে তখন আমাদের ‘সমুদ্রগুপ্ত’ নাটক হচ্ছিল। সেইসময় নাট্যাচার্য ঠিক করলেন শ্রীরঙ্গমে ঘরেবাইরে করবেন। এর জন্যে একজন শিশু অভিনেতার প্রয়োজন। ওঁর দুই ভাই হৃষিকেশ ভাদুড়ি ও ভবানী ভাদুড়ির আমার নাটক দেখে ভালো লাগায়, ওঁর কাছে শিশু অভিনেতা হিসেবে আমাকে মনোনীত করতে বলেন। নাট্যাচার্য বাবার মাধ্যমে আমাকে ডেকে পাঠান। তার আগে আমি শিশিরকুমারের অভিনয় দেখেছি। ওঁর সম্পর্কে একটা কথা চালু ছিল যে ওঁর অভিনয় দেখতে গেলে চারপাশের আর সব কিছু ভুলে যেতে হয়। একথা শুনে আমি মনে মনে হেসেছিলাম। … কিন্তু ওঁর অভিনয় দেখতে গিয়ে আমার ভুল ভাঙল। হঠাৎ কখন আমি আমাতে ছিলাম না। অভিনয়ের মধ্যে শুধু ওঁর ভূমিকাটা দেখা ছাড়া আশপাশের আর কিছুই নজরে পড়েনি। যা হোক, যথাসময়ে তাঁর কাছে গেলাম। বাবার সঙ্গে ওঁর দু-চার কথা হল। আমি শুধু দেখতে লাগলাম মানুষটিকে। … দু-একটা কথা বলার পর একটা কবিতা শোনাতে বললেন। … আমি মনোনীত হলাম। স্টারে জানানো হল। ওঁরা খুব খুশি হলেন। বললেন, ও তো কলেজে পড়তে যাচ্ছে, ও তো শিখবে ওখানে, সেটা তো আমরাই ফেরত পাব। শ্রীরঙ্গমের পাট শুরু হল।”

শ্রীরঙ্গমের অবস্থা তখন আরও খারাপ। প্রোডাকশন প্রায় হয় না। বৃহস্পতিবার তো হয়ই না। শনিবারে কখনও একটা শো হয়, কখনও বন্ধ থাকে। শুধু রবিবারে হয়। এই সময় মিনার্ভা থিয়েটারে অহীন্দ্র চৌধুরির নির্দেশনায় ‘ক্ষত্রবীর’ নাটক নামানোর তোড়জোড় চলছে। তাতে তরণীসেনের চরিত্রের জন্য অভিনেতার খোঁজ চলছিল। ডাক পড়ল অনুপকুমারের। উনি গেলেন অহীন্দ্র চৌধুরীর কাছে। নিজের কথায় অনুপকুমার লিখছেন, “উনি বললেন –ব্ল্যাংকভার্স তুমি বলতে পারো? আমি বললাম, স্টারে, শ্রীরঙ্গমে দু জায়গায়ই তো ছিলাম, ওখানে ব্ল্যাংকভার্সই বেশি ছিল, আমি বলেছি। বললেন, শ্রীরঙ্গমে বড়দার ওখানে কী পার্ট করেছ? আমি বললাম, জনা-তে শ্রীকৃষ্ণ। বললেন, বলো তো। শ্রীকৃষ্ণের প্রথম এন্ট্রান্স-এই একটা বড় স্পিচ ছিল ব্ল্যাংকভার্স। আমি সেটা বললাম। এমন সময় ছবিদা ঢুকলেন ঘরে। দেখে বললেন, কে অনুপ। হ্যাঁ, বড়দার ওখানে ওর সঙ্গে আমি অভিনয় করেছি। খুব ভালো, খুব ভালো। ওকে নিতে পারেন অহীনদা। (বাবা মাকে এসে বলেছিলেন, তোমার ছেলের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। ওখানে ঠিক হয়ে গেছে। আড়াইশো টাকা মাইনে পাবে। ফ্লাইং পোস্টার পড়বে, অনুপকুমার স্থায়ীভাবে যোগদান করলেন। অহীনদা তো খুব সুখ্যাতি করলেন দেখলাম।) তারপর ঠিক হল যে শিশিরকুমারের একটা অনুমতি নেওয়া দরকার। যদিও ওখানে কিছু হচ্ছে না, কিন্তু তখনও আমি তো ওখানকার স্টাফ হিসেবেই আছি। ওখানে কোনও মাইনের ব্যাপার ছিল না। কখনও সখনও ঋষিবাবু এসে আমার হাতে দশটা টাকা দিয়ে গেলেন হয়তো — এই হচ্ছে মাইনে। তো শিশিরকুমারের কাছে বাবা বলতে গেলেন। ফিরে এসে মাকে বললেন, তোমার ছেলেকে দেখে হিংসে হয়। বড়দার কাছে গিয়েছিলাম, বড়দা রাজি হলেন না। বললেন, তোর ছেলেকে আমি ভালো পার্ট দিতে পারছি না ঠিকই, কিছু টাকাও দিতে পারছি না, তুই নিয়ে গেলে আমি তো না করতে পারব না, কিন্তু আমি হ্যাঁ বলব না। ও যখন এসেছিল তখন ও স্টেজে দাঁড়াতে পারত না, গলা ঝিম ছিল। এখন এসে ওর পার্ট দেখে যাস। নিয়ে গেলে আমি কিছু করতে পারব না, কিন্তু আমি হ্যাঁ বলব না। আমি ভেবে দেখলাম বুঝলে, গুরুর গুরু –তাঁকে অমান্য করা ভালো হবে না। মিনার্ভার অফারটা থাক। ও যদি অভিনয় শিখতে পারে, গুরুর আশীর্বাদ থাকে, তাহলে এর চেয়েও বড় কিছু করতে পারবে।

“সেই সিদ্ধান্তই বহাল রইল। তারপরে সেদিন আমি থিয়েটারে গেছি। উনি এসে জিজ্ঞেস করলেন, অনু কোথায়? আমি বললাম, আজ্ঞে এই যে আমি। উনি বললেন, শোন তোর সঙ্গে কথা আছে। বলে আমার কাঁধটা জড়িয়ে ধরে উইংসের দিকে নিয়ে গেলেন। তখন আমার এমন অবস্থা হচ্ছে কোনও কারণে কাঁধটা না নড়ে যায়। তারপর বললেন, এ ব্যাপারে বলতে গেলে আমার কান্না পেয়ে যায়। তোর বাবা কাল এসেছিল আমার কাছ থেকে তোকে নিয়ে যাবার জন্যে, আমি না করে দিয়েছি। তোকে আমি ভালো পার্ট দিতে পারিনি, কিন্তু তুই আমায় ছেড়ে যাসনি। আমি নাটক করব, তুই অনেক বড় হবি, তুই থাক, তুই আমায় ছেড়ে যাসনি। আমার তখন মনে হচ্ছে উনি আমায় ছেড়ে দিলে আমি গিয়ে একটু কেঁদে অন্তত শান্তি পাব। উনি বললেন, তুই থাক, আমি ভালো নাটক করব, তোর হবে। বারেবারে এই কথাটা বলছেন, তোর হবে। তারপরে উনি জিজ্ঞেস করলেন, কি রে আমার ওপর রাগ করলি না তো? আমার তখন মনে হচ্ছে এক্ষুনি ডুকরে কেঁদে ফেলব। তারপর উনি আমায় ছেড়ে দিয়ে বললেন, যা। আমি মেকআপ রুমে গিয়ে হাউহাউ করে কাঁদলাম অনেকক্ষণ ধরে এবং সে কান্নায় যে কী তৃপ্তি এটা আমি কাউকে বোঝাতে পারব না। জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ পাওয়া বলতে যা বোঝায় সেদিন আমি তা পেয়েছিলাম। তারপর এমনিতেই থিয়েটারটা বন্ধ হয়ে গেল। আবার ফিরে এলাম স্টার থিয়েটারে।”

বাবার অভিনয় না করতে পারার খেদ মিটিয়ে দিয়েছিলেন অনুপকুমার। সুদে-আসলে মিটিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা মৃত্যুর আগে দেখেও গিয়েছিলেন ধীরেনবাবু। তবে খেদ অনুপকুমারেরও ছিল। ভালো চরিত্র না-পাওয়ার খেদ। প্রথম দিকের কিছু ছবিতে কিছু ভালো চরিত্র পেয়েছিলেন। কমেডিয়ান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। একটা ভালো চরিত্র পাওয়ার জন্য প্রাণ আকুলিবিকুলি করে উঠত। শরণ নিয়েছিলেন তরুণ মজুমদারের। সে আর এক কাহিনি। তরুণবাবু এক অন্য অনুপকুমারকে বের করে নিয়ে এলেন পলাতক ছবির বসন্ত চরিত্রে। পরে নিমন্ত্রণ, ঠগিনী ছবিতেও ওঁকে অন্যভাবে ব্যবহার করেছেন তরুণবাবু। হাতে গোনা অন্য কয়েকটা ছবিতেও অন্য অনুপকুমারকে পাওয়া গিয়েছে। তারপর জনপ্রিয়তার স্রোতে খোলস ছেড়ে বেরোবার সুযোগ পাননি।

সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের কথা দিয়েই শেষ করি। ক’দিন আগে কাকতালীয়ভাবে ওঁর সঙ্গে অনুপকুমারকে নিয়ে কথা হচ্ছিল। অজস্র ছবি দেখেছেন। ওঁর কথায়: “অনুপকুমার একজন গুণী শিল্পী। কমেডিয়ান হিসেবে উনি বিপুল জনপ্রিয় হলেও, উনি একজন ভার্সেটাইল আর্টিস্ট। ওঁর নাক মুখ শরীর কথা বলত। অনেক সময় বাড়াবাড়ি মনে হত। কিন্তু বোঝা যেত সেটা দর্শকের দাবি এবং পরিচালকের চাহিদা পূরণ করতে উনি বাধ্য হচ্ছেন। না হলে যে ছবিগুলিতে উনি সিরিয়াস চরিত্র করার সুযোগ পেয়েছেন, সেখানে দেখিয়ে দিয়েছেন, পরিচালকরা চাইলে উনি কী দিতে পারেন। কিন্তু তেমনভাবে কে আর তাঁকে ব্যবহার করল!”

জন্ম ১৯৫৭-তে তমলুকে। আট বছর বয়সে বাবার হাত ধরে কলকাতায়। সাংবাদিকতায় প্রায় চার দশক। 'বর্তমান' খবরের কাগজে কার্যনির্বাহী সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘদিন। পরে 'সংবাদ প্রতিদিন' ও 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এ। বেশ কিছু সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। পুরোপুরি সাংবাদিকতায় আসার আগে চলচ্চিত্র পরিচালক নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন।