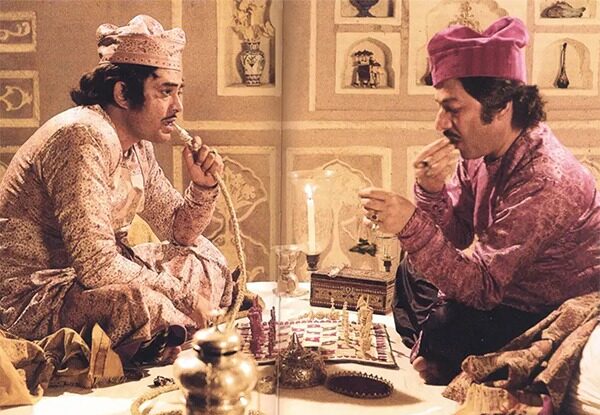

‘জলসাঘর’ সিনেমার শুটিং চলছে। গানের আসরে এসেছেন দুর্গাবাঈ ওরফে ‘গজলের রানি’ বেগম আখতার। সেট দেখে তো তিনি অবাক! কলাকুশলীদের জিজ্ঞেসই করে বসলেন, ‘কোন রাজবাড়িতে এই শুটিং হচ্ছে?’ সকলে তাঁকে ওপরে দেখতে বলায় তিনি দেখলেন নাচঘরের চারদিকে দেওয়াল থাকলেও মাথায় ছাদ নেই। এতেও বিস্ময়ের অবসান না হওয়ায় তাঁকে জানানো হল, যাকে তিনি রাজবাড়ি ভাবছেন তা আদতে নাচঘরের নিখুঁত অনুকরণে তৈরি এক সেট! ‘জলসাঘর’-এর বাইরের অংশের শুটিং হয়েছিল মুর্শিদাবাদের নিমতিতা রাজবাড়িতে, আর ভিতরের সমস্ত দৃশ্য এবং নাচঘর গড়ে উঠেছিল কলকাতার অরোরা স্টুডিয়োয়!

আরও পড়ুন- আলোছায়ার জাদুকর: সুব্রত মিত্র

রাজবাড়ির স্থাপত্য ও কাহিনির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এমন বাস্তবধর্মী সেট নির্মিত হয়েছিল যে, শুধু বেগম আখতারই নন অনেকেরই ধারণা ছিল তা নিশ্চয়ই লোকেশনে শ্যুট করা। নিমতিতা রাজবাড়িতে বহু লোক নাচঘর খুঁজতে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরেছে। এই বিস্ময়কর সৃষ্টির কাণ্ডারি আর কেউ নন, আধুনিক ভারতীয় চলচ্চিত্রে শিল্প নির্দেশনার প্রবাদপুরুষ বংশী চন্দ্রগুপ্ত (Bansi Chandragupta)— যাঁর জাদুস্পর্শে বাংলা তথা ভারতীয় শিল্প-নির্দেশনা এক নতুন মাত্রা পেয়েছিল। গত ৬ ফেব্রুয়ারি নিঃশব্দে পেরিয়ে গেল তাঁর জন্মশতবর্ষ। প্রায় চার দশকব্যাপী বিস্তৃত তাঁর বিপুল বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিসম্ভার, সৃজনশীলতার সঙ্গে প্রযুক্তির নিবিড় মেলবন্ধনে চলচ্চিত্রে শিল্প-নির্দেশকের ভূমিকাকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে তা খুঁজে দেখাই এই লেখার উদ্দেশ্য।

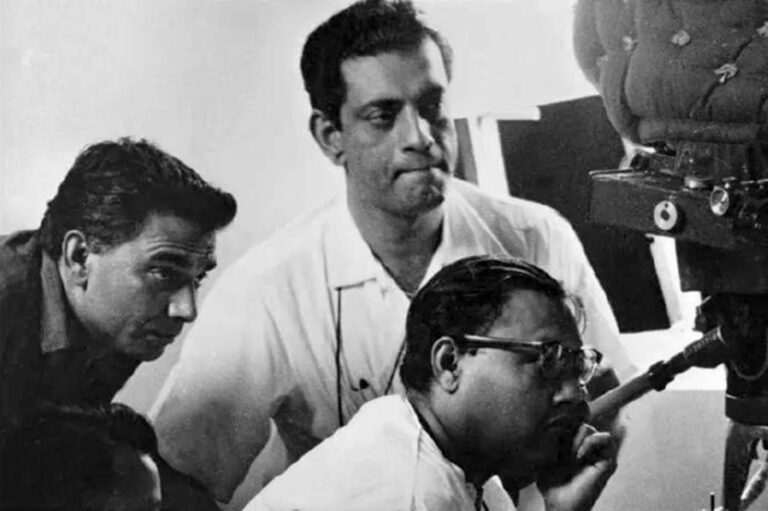

সত্যজিৎ তাঁর প্রথম ছবি ‘পথের পাঁচালী’-র শিল্প নির্দেশনার গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করেন বংশী চন্দ্রগুপ্তের (Bansi Chandragupta) ওপর এবং চিত্রগ্রহণের ভার দেন তার আগে কোনওদিন মুভি ক্যামেরা না ছোঁওয়া একুশবর্ষীয় যুবক সুব্রত মিত্রকে। ‘পথের পাঁচালী’-র বহু বিস্ময়কর ও বৈপ্লবিক কাজের মধ্যে কলাকুশলী নির্বাচন নিঃসন্দেহে তাঁর এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। সত্যজিতের দূরদর্শিতা আর সাহসের কথা সত্যিই আলাদা উল্লেখের দাবি রাখে। এভাবেই এই ঐতিহাসিক ত্রয়ীর যাত্রা শুরু। প্রবল আর্থিক প্রতিকূলতা এবং লোকজনের বিদ্রুপ সহ্য করেও আশ্চর্য এই ছবির হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ তাঁদের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং নিজেদের শিল্পচেতনার প্রতি আপসহীন বিশ্বাস, যা তাঁরা বয়ে নিয়ে গেছেন আজীবন।

সত্যজিৎ তাঁর প্রথম ছবি ‘পথের পাঁচালী’-র শিল্প নির্দেশনার গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করেন বংশী চন্দ্রগুপ্তের ওপর এবং চিত্রগ্রহণের ভার দেন তার আগে কোনওদিন মুভি ক্যামেরা না ছোঁওয়া একুশবর্ষীয় যুবক সুব্রত মিত্রকে। ‘পথের পাঁচালী’-র বহু বিস্ময়কর ও বৈপ্লবিক কাজের মধ্যে কলাকুশলী নির্বাচন নিঃসন্দেহে তাঁর এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। সত্যজিতের দূরদর্শিতা আর সাহসের কথা সত্যিই আলাদা উল্লেখের দাবি রাখে।

সেট বা দৃশ্যসজ্জার কথা বললে প্রথমেই আমাদের মাথায় আসে থিয়েটার বা নাটকের কথা। সিনেমার আদিপর্ব থেকে বহুদিন পর্যন্ত চলচ্চিত্রের দৃশ্যসজ্জাও গড়ে উঠত থিয়েটারের আদলে। পিছনের দেওয়াল বা কাপড়ে প্রয়োজনীয় জানলা-দরজা লাগিয়ে বা দৃশ্যপট এঁকে কোনওরকমে চিত্রগ্রহণ করা হত। আঁকা ছবির দ্বিমাত্রিক পটে এবং চলচ্চিত্রের ত্রিমাত্রিকতায় যে আকাশপাতাল তফাৎ তা উপলব্ধি করতে ভারতীয় সিনেমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল বংশী চন্দ্রগুপ্তের আগমন পর্যন্ত। এই নব্য-বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ‘পথের পাঁচালী’ যদি এক বাঁক-নির্দেশক মুহূর্ত হয়, সেখানে শিল্প নির্দেশনার ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করেছিলেন তিনি। যদিও সত্যজিৎ বা সুব্রত মিত্রের মতো এটি কিন্তু তাঁর প্রথম ছবি নয়, এর আগে প্রায় এক দশকের সলতে পাকানোর ইতিহাস রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ঠাকুরবাড়ির ‘কালাপাহাড়’ সুভগেন্দ্রনাথ ওরফে সুভো ঠাকুরের অবদান স্মর্তব্য। কারণ, তিনিই ছিলেন বংশীর প্রথম গুরু এবং আশ্রয়দাতা। বংশী চন্দ্রগুপ্তের জন্ম অবিভক্ত পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে (অধুনা পাকিস্তান)। পরিবারের সঙ্গে পরে এসে ওঠেন শ্রীনগরে। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের জেরে শ্রীনগর কলেজের গণ্ডি আর পার করা হয়নি তাঁর। এমন সন্ধিক্ষণেই সুভো ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ। তিনি তখন ওখানেরই একটি মেয়েদের স্কুলে আঁকা শেখাচ্ছেন। চিত্রকলার প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক আগ্রহ ছিলই। সুভো ঠাকুর যখন আঁকতেন, পাশে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে তা লক্ষ্য করতেন বংশী, রং গুলে দিতেন। এভাবেই এক সময় তাঁর সাধ জাগে চিত্রশিল্পী হওয়ার। জম্মু হয়ে ১৯৪৪ সালে সুভো কলকাতায় ফিরে এলে, বাড়ির সকলের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও বংশীও এসে উপস্থিত হন কলকাতায়!

ইচ্ছা ছিল কলাভবনে ভর্তি হবেন, কিন্তু কোনও কারণে তা সম্ভব না হওয়ায় ফের সুভোর শরণাপন্ন হতে হয়। তিনি তখন ‘ক্যালকাটা গ্রুপ’ দলের অন্যতম মুখ। ৩, এস আর দাস রোডে একটা দু-কামরার আস্তানা গড়েছিলেন সুভো। সেখানেই ঠাঁই হল বংশীর। কিছুদিন পর এখানেই এলেন ‘আলোর জাদুকর’ তাপস সেন। এঁরা কেউই তখনও তেমন নাম করেননি। সেইসব সংগ্রামের দিনগুলোর কথা স্মরণ করে বংশী লিখছেন— “বইয়ের মলাট এঁকে, পত্রিকার গল্প-উপন্যাসের জন্য ছবি এঁকে কোনও মতে চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। তবে আমার সেই শিক্ষানবিশীর যুগে কলকাতায় থেকে এবং সুভোবাবুর দৌলতে ভালো শিল্প, উঁচুদরের শিল্প কাকে বলে তা জানবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম।”

ইতোমধ্যে, ১৯৪৬ সালে সুভো ঠাকুরের দৌলতেই ‘অভিযাত্রী’ নামের একটি ছবিতে আর্ট ডিরেক্টর বটু সেনের সহকারী হিসাবে কাজের সুযোগ পেলেন তিনি। চলচ্চিত্রের দুনিয়ায় তাঁর সেই প্রথম পদার্পণ। যদিও ছবি শুরুর আগেই বটুবাবু টাইফয়েডে অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিচালক হেমেন গুপ্ত এবং কাহিনিকার জ্যোতির্ময় রায় তাঁকে একপ্রকার বাধ্যই করেন আর্ট ডিরেকশনের দায়িত্ব নিতে। এই সময় চিত্রগ্রাহক অরিজিৎ সেন তাঁকে সেট-ফিল্ম-আলোছায়ার কারিগরি সম্পর্কে প্রাথমিক একটা ধারণা দেন। আর্টের পাশাপাশি সিনেমার প্রতিও আগ্রহ জন্মায় বংশীর। ‘অভিযাত্রী’ ছবিতে শ্রমিক নেতার চরিত্রে অভিনয়ও করেন তিনি, যার প্রশংসা করেছিলেন স্বয়ং সত্যজিৎ। যদিও, তাঁদের আলাপ তখনও তেমন গাঢ় হয়নি।

ছবি শুরুর আগেই বটুবাবু টাইফয়েডে অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিচালক হেমেন গুপ্ত এবং কাহিনিকার জ্যোতির্ময় রায় তাঁকে একপ্রকার বাধ্যই করেন আর্ট ডিরেকশনের দায়িত্ব নিতে। এই সময় চিত্রগ্রাহক অরিজিৎ সেন তাঁকে সেট-ফিল্ম-আলোছায়ার কারিগরি সম্পর্কে প্রাথমিক একটা ধারণা দেন। আর্টের পাশাপাশি সিনেমার প্রতিও আগ্রহ জন্মায় বংশীর।

এরপর ফের বছর দেড়েকের বেকারত্ব। বাঙালি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের হিন্দি সংলাপ বলা শিখিয়ে কোনোরকমে দিন চলছে। সেসময় স্বাধীনতার পর লাহোর থেকে উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতায় এসে বেঙ্গল ন্যাশনাল স্টুডিয়ো খুললেন এস ডি নারাং, বংশীকে করলেন আর্ট ডিরেক্টর। কানন দেবীর সামনে সিগারেট টানার অপরাধে অচিরেই সে চাকরিও গেল! ফলে বেশিরভাগ সময় ধর্মতলার আমেরিকান লাইব্রেরিতে (তদানীন্তন ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস) আর্ট এবং সিনেমার বই পড়েই কাটাতেন তিনি। লাঞ্চের সময় ফিল্মের পত্রপত্রিকা-বই পড়তে সত্যজিৎ রায়ও প্রায়শই যেতেন সেখানে। পৃথ্বীশ নিয়োগীর সূত্রে এই লাইব্রেরিতেই আলাপ দু’জনের, সালটা ১৯৪৭। “ওঁর কাঁধ-লুটোনো চুল দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম ও নাচিয়ে। পরে জানা গেল, ও আসলে আঁকিয়ে” — এই স্মৃতিচারণ সত্যজিতের।

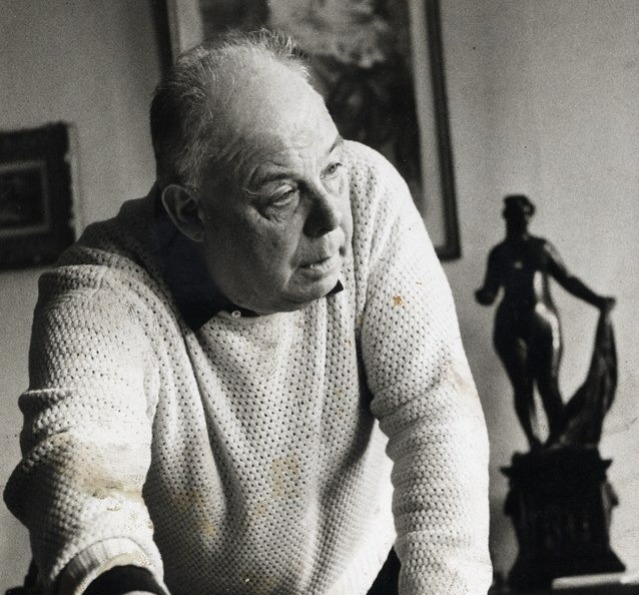

ওই বছরেই প্রতিষ্ঠিত হল ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি। সত্যজিৎ, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, মনোজেন্দু মজুমদারদের পাশাপাশি বংশীও শরিক হলেন এই ঐতিহাসিক সূচনার। তবে সব হিসাব ওলটপালট হয়ে গেল ১৯৪৯ সালে, যখন প্রবাদপ্রতিম ফরাসি চিত্রপরিচালক জঁ রেনোয়া কলকাতায় এলেন ‘দ্য রিভার’ ছবির শুটিং উপলক্ষে। সঙ্গে ছবির প্রোডাকশন ডিজাইনের দায়িত্ব নিয়ে এলেন বিখ্যাত শিল্প নির্দেশক ইউজিন লোরিয়ে। ভারতীয় সিনেমা তৈরির ইতিহাসে এই ছবি নিঃসন্দেহে এক মাইলস্টোন। হরিসাধন দাশগুপ্ত, রামানন্দ সেনগুপ্ত, বংশী চন্দ্রগুপ্ত ও কল্যাণ গুপ্ত প্রত্যক্ষভাবে কাজের সুযোগ পেলেন এই ছবিতে। অন্যদিকে সুব্রত এবং সত্যজিৎ পরোক্ষে সিনেমা তৈরির খুঁটিনাটি অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হতে থাকলেন। বংশী দায়িত্ব পেলেন আর্ট ডিরেক্টর হিসাবে লোরিয়েকে সাহায্য করার।

সব হিসাব ওলটপালট হয়ে গেল ১৯৪৯ সালে, যখন প্রবাদপ্রতিম ফরাসি চিত্রপরিচালক জঁ রেনোয়া কলকাতায় এলেন ‘দ্য রিভার’ ছবির শুটিং উপলক্ষে। সঙ্গে ছবির প্রোডাকশন ডিজাইনের দায়িত্ব নিয়ে এলেন বিখ্যাত শিল্প নির্দেশক ইউজিন লোরিয়ে। ভারতীয় সিনেমা তৈরির ইতিহাসে এই ছবি নিঃসন্দেহে এক মাইলস্টোন।

এর আগে কয়েকটি ছবিতে কাজ করার সুবাদে তিনি জেনেছিলেন, সেট তৈরি হয় কাপড়, বোর্ড, চট আর কাগজ দিয়ে (তা একেবারেই আসলের মতো দেখতে হয় না যদিও)। কিন্তু ‘রিভার’-এ কাজ করতে গিয়ে বংশী দেখলেন, লোরিয়ের লোকজন ইট-কাঠ-সিমেন্ট নিয়ে কাজ করছে। শিখলেন সেটের বাস্তবতা কাকে বলে! বাড়িঘর, বাজার, রাস্তা সব একদম আসলের মতো দেখতে। উপলব্ধি করলেন আধুনিক সেট গড়তে গেলে ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এবং ছুতোরের কাজ জানাও বিশেষ জরুরি। তবে সবচেয়ে আশ্চর্য হলেন প্লাস্টার অফ প্যারিসের ব্যবহার দেখে। পরে তিনি বলছেন, “এ জিনিসটি হালকা অথচ ইচ্ছা মতো গড়ে-পিটে একে নানা রকম ভারী ও শিল্পসম্ভাবনাপূর্ণ ভঙ্গিতে ব্যবহার করা যায়।” এই সময়ের অভিজ্ঞতাই তাঁকে এগিয়ে দেয় ভবিষ্যতে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প-নির্দেশক হওয়ার পথে।

১৯৫৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘পথের পাঁচালী’-র আগে তিনি দু’টি বাংলা ও দু’টি হিন্দি ছবিতে কাজ করেন। যদিও তাঁর বাস্তবধর্মী শিল্প নির্দেশনা পূর্ণতা পায় ‘পথের পাঁচালী’-র সময়েই। বোড়ালের পুরনো বাড়িকে আরও ভেঙেচুরে, প্রতিটা ফাটল প্লাস্টার অফ প্যারিসের সাহায্যে পুনর্নির্মাণ করে সময়ের ছাপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি। এ প্রসঙ্গে সেই বাড়ির দরজায় দীর্ঘদিনের রোদ-বৃষ্টির প্রতিক্রিয়া, পুরনো হওয়ার চিত্র বা ‘ওয়েদারিং’ করতে তিনি যা করেছিলেন তা আজও কিংবদন্তিসম। নতুন পাইন কাঠের দরজা বানিয়ে, তাকে পুড়িয়ে ও লোহার ব্রাশে ঘষে সেটের উপযুক্ত করা হয়েছিল। আরও অবক্ষয়ের চেহারা দিতে দরজার নীচের অংশ বেশি করে পুড়িয়ে, গোটা দরজাটাকে কস্টিক সোডা দিয়ে ব্লিচ করিয়ে নেওয়ার পর আর কারও বোঝার সাধ্য ছিল না ওটা নতুন, নাকি গ্রামের কোনও ভগ্নপ্রায় বাড়ির দরজা!

ছবির অধিকাংশ দৃশ্যই আউটডোরে তোলা হলেও হরিহরের বাড়ির দাওয়া ও কিছু অংশের সেট স্টুডিয়োয় নির্মাণ করতে হয়েছিল। ‘সর্বজয়া’ করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়ানে, “স্টুডিয়োর মধ্যে বাড়ির খানিকটা অংশ তিনি এমন হুবহু তৈরি করেছিলেন যে, সুব্রতর নিখুঁত ক্যামেরাও তার ফাঁকি ধরতে পারেনি।”

পরবর্তী ছবি ‘অপরাজিত’-র সম্পূর্ণ শুটিং বেনারসে হওয়ার কথা থাকলেও বর্ষা এসে যাওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। কলকাতার স্টুডিয়োতেই বাড়ি, উঠোন, সিঁড়ির এমন অসামান্য সেট নির্মাণ করেন বংশী, যে, বহুদিন অবধি অনেকেই ভাবতেন তা আসলে বেনারসের। সেখানকার পুরনো গলির ভেতরের বাড়িগুলোতে সামান্য সূর্যের আলো আসে, কখনও তাও আসে না। চিত্রগ্রাহক সুব্রত চাইলেন বাড়ির উপরে এক আলোআঁধারি আকাশ। বংশী সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন সেটের ছাদ, সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে নেমে এল সুব্রতর আলো। বিশ্ব চলচ্চিত্রে সূচনা হল বাউন্স লাইটিং পদ্ধতির!

‘অপুর সংসার’-এ অপু যে অনাথ, দরিদ্র অথচ স্বপ্নাচ্ছন্ন লেখক এই ‘মানুষী সত্যটুকু’ ধরার জন্য তিনি অপুর ঘরে ব্যবহার করলেন স্প্রে গান। তিনিই প্রথম ইন্ডোর থেকে আউটডোর লোকেশনে যাওয়ার সময় ক্যামেরার দৃষ্টিতে যে তারতম্য ঘটে তাকে বিশ্বাস্য করে তুললেন। ‘পরশপাথর’, ‘দেবী’, ‘চারুলতা’— সত্যজিতের একের পর এক ছবিতে বংশী চন্দ্রগুপ্তের শিল্প-নির্দেশনা এভাবেই ভারতীয় চলচ্চিত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করল। ‘দেবী’-র ঠাকুরদালান তৈরি করলেন উনবিংশ শতকের প্রাচীন ঠাকুরদালানের গঠন-পদ্ধতি অনুসরণ করে। নিজে অবাঙালি হওয়ায়, গ্রামে-শহরে ঘুরে ঘুরে বুঝে নিতে চাইতেন বাংলার নিজস্ব রীতিনীতি। আবার ‘চারুলতা’-র সময় চারুর ঘর ও বারান্দা নির্মাণ করেছিলেন মাটি থেকে ছয় ফুট উঁচু প্ল্যাটফর্মের ওপর।

এরপর ‘নায়ক’ ছবিতে নিজের আগের সমস্ত কাজকে ছাপিয়ে গেলেন বংশী। ছবিতে দেখানো গোটা ট্রেনটাই আসলে তাঁর নির্মিত সেট, যা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন স্বয়ং উত্তমকুমারও। দিনের পর দিন লিলুয়া ওয়ার্কশপে গিয়ে ডিল্যুক্স এয়ারকন্ডিশনড ভেস্টিবিউলসের নকশা হুবহু তুলে আনেন তিনি। সৌম্যেন্দু রায় জানাচ্ছেন, “সেট বানান একেবারে আসল লোহা আর কাঠ দিয়ে, এমনকি যে নাট ট্রেনের কামরায় লাগানো হয়, সেই নাটও লাগান।” অথচ এই অসাধারণ কীর্তির জন্য তাঁকে পুরস্কার দেওয়ার কথা হলে তিনি নিজেই তা নাকচ করে বলেন, পুরস্কার রেল কোম্পানির প্রাপ্য, তিনি অনুকরণ করেছেন মাত্র, নতুন সৃষ্টি করেননি!

১৯৬৮ সালে মুক্তি পেল ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’। শুণ্ডি আর হাল্লার রাজার মন্দ-ভালো ফুটিয়ে তুললেন সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী কালো আর সাদা রঙের ব্যবহারে। ইতোমধ্যে মার্চেন্ট-আইভরি ব্যানারে ‘দ্য গুরু’-তে শিল্প নির্দেশনার কাজও করেছেন। ১৯৭০ সালে ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’-র পর কলকাতা ছেড়ে পাড়ি দিলেন বোম্বে।

‘নায়ক’ ছবিতে নিজের আগের সমস্ত কাজকে ছাপিয়ে গেলেন বংশী। ছবিতে দেখানো গোটা ট্রেনটাই আসলে তাঁর নির্মিত সেট, যা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন স্বয়ং উত্তমকুমারও। দিনের পর দিন লিলুয়া ওয়ার্কশপে গিয়ে ডিল্যুক্স এয়ারকন্ডিশনড ভেস্টিবিউলসের নকশা হুবহু তুলে আনেন তিনি।

সেখানে বাসু চট্টোপাধ্যায় বা রাজেন্দ্র ভাটিয়ার মতো পরিচালকদের অনেকগুলি ছবিতে কাজ করলেন। নিয়মিত কাজ পেতে থাকেন, ছবিপিছু অনেক বেশি টাকাও। পাশাপাশি পুণে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রী বা অন্যান্যদের মধ্যে কুমার সাহানি, শ্যাম বেনেগাল, রবীন্দ্র ধর্মরাজ, মুজফফর আলি, অপর্ণা সেনদের সঙ্গেও ছবি করতে থাকেন। ফিল্ম ইনস্টিটিউটে কিছুদিন শিক্ষকতাও করেন। তবে সেখানে কাজ করে যে তিনি আদৌ খুশি নন, সে কথা কলকাতার বন্ধুরা প্রায় সকলেই জানতেন। নিজে বলছেন, “শুধু রঙের বৈচিত্র্য দিয়ে চোখ ভোলানো ছাড়া বোম্বাইয়ের ছবিতে রঙের যেন আর কোনও উদ্দেশ্য নেই।… বোম্বাইয়ের পরিচালক সেট বা চিত্রনাট্য নিয়ে তলিয়ে ভাবছেন, এমন দৃষ্টান্ত দুর্লভ।” ফলে ১৯৭৭ সালে ‘শতরঞ্জ কে খিলাড়ী’-র সময় সত্যজিৎ যখন তাঁকে আবার ডাকলেন সেই অনুরোধ ফেলতে পারেননি।

দুই বন্ধু মিলে বারবার ঘুরে দেখলেন লখনউ শহর। নোট নিয়ে-ছবি এঁকে নোটবই ভরিয়ে ফেললেন, তুললেন প্রচুর ছবিও। বিভিন্ন মিউজিয়ামে যান, দেখে আসেন নবাব ওয়াজেদ আলির সিংহাসন। শেষমেশ বংশীর জাদুতে পর্দায় জীবন্ত হয়ে ওঠে সিপাহি বিদ্রোহের সময়কার অবধ নগরী। ভারতীয় শিল্প নির্দেশনার ইতিহাসে এই কীর্তি এক অনন্য মাইলফলক। এই ছবি দেখেই মুজজফর আলি ‘উমরাও জান’-এর আর্ট ডিরেকশনের জন্য বংশী চন্দ্রগুপ্তের শরণাপন্ন হন। পূর্বঅভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পিরিয়ড ফিল্মে তিনি এমন সেট বানান যে, সেই কাজ জাতীয় পুরস্কার জেতে। এছাড়া, রবীন্দ্র ধর্মরাজের ‘চক্র’ সিনেমায় তাঁর বানানো বোম্বাইয়ের বস্তির সেটের কথাও বলা প্রয়োজন। শোনা যায়, নকল বস্তি বুঝতে না পেরে সেটের আশেপাশে নাকি বাজারও বসে গিয়েছিল!

যদিও এই বিপুল সংখ্যক কাজের স্বীকৃতি তেমন পাননি বললেই চলে। গৌতম ঘোষের মতে, ‘তাঁর কাজ এতই বাস্তবধর্মী হতো যে, তাকে সেট বলে কখনও মনেই করেননি বিচারকেরা’। মাত্র তিনবার ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন তিনি। আর ১৯৮২ সালে ‘উমরাও জান’ যখন শিল্প নির্দেশনায় জাতীয় পুরস্কার পাচ্ছে, তার আগেই তিনি অসময়ে প্রয়াত। নিউ ইয়র্কে সত্যজিতের রেট্রোস্পেক্টিভে যোগ দিতে গিয়ে রেল স্টেশনে অকস্মাৎ পড়ে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয় তাঁর। পরের বছর মরণোত্তর ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড ব্রিটিশ ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় তাঁকে। স্মরণসভায় সত্যজিৎ বলেন, ‘‘শিল্প-নির্দেশনায় বংশীর সমকক্ষ ভারতবর্ষের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আর কেউ হয়েছে বলে মনে হয় না। বংশী ছিল একক এবং অদ্বিতীয়।”

সত্যজিৎ রায় ছাড়াও বাংলা ছবিতে তিনি কাজ করেছেন মৃণাল সেনের ‘বাইশে শ্রাবণ’, ‘পুনশ্চ’, ‘কলকাতা ৭১’; তরুণ মজুমদারের ‘বালিকা বধূ’, অপর্ণা সেনের ‘৩৬ চৌরঙ্গী লেন’, অজয় কর এবং রাজেন তরফদারের ছবিতেও। প্রথমদিকে বেশ কিছু নাটকের মঞ্চ নির্দেশনাও দিয়েছেন। সত্যজিতের ইন্ধনে ১৯৬৬ সাল নাগাদ বংশী, নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়, সৌম্যেন্দু রায় এবং দুলাল দত্ত মিলে ‘গ্রাফিক্স’ নামে একটি সংস্থা তৈরি করে ‘গ্লিম্পসেস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল’, ‘ডেস্টিনেশন টু ক্যালকাটা’ এবং ‘গঙ্গাসাগর’ নামে তিনটি তথ্যচিত্র বানান। প্রথম তথ্যচিত্রটি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পায়। তিনটিরই পরিচালক ছিলেন বংশী নিজে। সৌম্যেন্দু বলছেন, “চিত্র পরিচালক হলেও উনি খুব বড় হতেন বলে আমার ধারণা।”

সিনেমার পাশাপাশি রাজনৈতিক ভাবেও ছিলেন সমান সচেতন। ১৯৪৩ সালে নেত্রকোণায় কৃষক সভার সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। কলকাতায় সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনে জম্মুর হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। পরে সিনেমার কলাকুশলীদের দাবি আদায়ের জন্য ঋত্বিক ঘটকের বাড়িতে যে ‘সিনে টেকনিশিয়ানস-ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন’ গঠিত হয়, বংশী হন তার প্রথম সহ-সভাপতি। পরে বোম্বে গিয়ে ‘সিনে আর্ট টেকনিশিয়ান অফ বোম্বে ইউনিয়ন’-এও নেতৃত্ব দেন তিনি। অকৃতদার এই মানুষটি সারা জীবন কাটিয়েছেন নিতান্তই সাধারণ ভাবে। কলকাতার ছোট ঘরে শুতেন মেঝেতে বিছানা করে, বোম্বে গিয়েও অন্যথা হয়নি। তবে কাজের ক্ষেত্রে শৈথিল্য দেখলে একেবারে অগ্নিশর্মা! কোনোকিছু যতক্ষণ না মনের মতো হচ্ছে ততক্ষণ হাল ছাড়তেন না। আজকের এই দ্রুততার যুগে, কথায় কথায় ‘সব সহজ হয়ে যাচ্ছে’ বলা স্বীকারোক্তির যুগে তাঁর মতো মানুষদের জীবনবোধ, নিরলস সাধনার কথা এবং সামগ্রিক সৃষ্টি ফিরে দেখা ও পর্যালোচনাই হতে পারে বংশী চন্দ্রগুপ্তের শতবর্ষে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য!

ঋণ: চিত্রভাষ ‘বংশী চন্দ্রগুপ্ত স্মরণে’ সংখ্যা

প্রসঙ্গ চলচ্চিত্র ‘বংশী চন্দ্রগুপ্ত সংখ্যা’,

অরুণকুমার রায়, গৌতম ঘোষ, নন্দন মিত্র।

ছবি সৌজন্য: Wikipedia, Facebook, STORE NORSKE LEKSIKON

সৌরপ্রভর জন্ম হাওড়ায়। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরত। ফলে ছাত্র হিসাবে পরিচয় দিতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। কেতাবি পড়াশোনার পাশাপাশি আকাশবাণী কলকাতায় কর্মরত। বেশ কিছু পত্রপত্রিকা ও পোর্টালে নিয়মিত লেখালিখি করে থাকেন। পছন্দের বিষয় সাংস্কৃতিক ইতিহাস। ইতোমধ্যে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা দুই।

One Response

অপূর্ব সুন্দর লেখা। সুভো ঠাকুরের কথা এখনকার বোদ্ধারা প্রায়ই বাদ দিয়ে চলেন। সুভো ঠাকুরের ‘ নীল রক্ত লাল হয়ে গেছে ‘ বইটিতে প্রথম বংশীচন্দ্রর কথা পড়ি। আবারও বলি খুব ভালো লেখা।