(Sanjeet Chowdhury)

“হিজি বিজ্ বিজ্ বলল, ‘একজনের মাথার ব্যারাম ছিল, সে সব জিনিসের নামকরণ করত। তার জুতোর নাম ছিল অবিমৃষ্যকারিতা, তার ছাতার নাম ছিল প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তার গাড়ুর নাম ছিল পরমকল্যাণবরেষু— কিন্তু যেই তার বাড়ির নাম দিয়েছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অমনি ভূমিকম্প হয়ে বাড়িটাড়ি সব পড়ে গিয়েছে। হোঃ হোঃ হোঃ হো—'”

(Sanjeet Chowdhury)

হযবরল-র এইটুকু অংশ যেন চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলে কোনও প্রাচীন বাড়ির ছবি। সামর্থ্য বা আইনি কারণে যে বাড়ি সারাইয়ের কাজ স্থগিত রয়েছে বহুকাল। যে বাড়ির প্রতিটা ইট কিছু বলে আর সেসব কথা একমাত্র শুনতে পায় রাতের শহরের অন্ধকার। বর্তমান সময়ে, কলকাতা শহরে বাসযোগ্য পুরোনো বাড়ি খুঁজে পাওয়া দুস্কর। নগরায়নের ফলে, বেশিরভাগ পুরোনো বাড়িই এখন বহুতলে পরিণত হয়েছে অথবা জরাজীর্ণ অবস্থায় শহরের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। (Sanjeet Chowdhury)

আরও পড়ুন: এক ঘ্যাম আলোকচিত্রির প্রেম কাহিনি

প্রশ্ন উঠে আসে, একটা বাড়ি শুধুই কি ইট-কাঠ পাথরে তৈরি কোনও অবয়ব? বাড়িগুলোর স্থাপত্য, আসবাব, ভাস্কর্য তৈলচ্চিত্র তৎকালীন সময়ের দলিল নয়? তৎকালীন সময়ের জীবনযাপন, সামাজিক রীতি রেওয়াজ এবং ঐতিহ্যময় শৈল্পিক রুচির পরিচয় বহন করে সেই পুরোনো বাড়িগুলির থেকে সংরক্ষিত যে কোনও ছবি। (Sanjeet Chowdhury)

From Prayer rooms to Parlours শীর্ষক একটি প্রদর্শনী গত ৮ই মার্চ থেকে শেক্সপীয়ার সরণীর গ্যালারি ৮৮-এ শুরু হয়েছে। কলকাতার এই নামী আর্টগ্যালারি সেজে উঠেছে নানান ছবির সমাহারে। শিরোনাম থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ছবিগুলির বৈচিত্র। নব্য বাবুদের বৈঠকখানা থেকে শুরু করে তাঁদের ঠাকুরঘরেও স্থান পেয়েছিল এই ছবিগুলি। সঞ্জীত চৌধুরী বিগত তিরিশ বছর ধরে কলকাতা, মুম্বাই, দিল্লি- দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করেছেন এই ছবিগুলি। তাঁর ছোটবেলা থেকে পুরোনো ছবি সংগ্রহের প্রতি আগ্রহ ছিল, এবং প্রিন্ট বা ছাপার এই নানান পরিধির নকশা সমন্ধে তাঁর আর.পি কাকা(রাধাপ্রসাদ গুপ্ত)-র প্রভাব রয়েছে। রাধাপ্রসাদ গুপ্ত’র সাথে পারিবারিক পরিচয় সূত্রে সঞ্জীতবাবু তাঁর কাছ থেকে হাতে কলমে ছাপার বিভিন্ন রীতি, খুঁটিনাটি সম্পর্কে শেখেন। রাধা প্রসাদ গুপ্তর থেকেই তিনি সংরক্ষণের পদ্ধতি রপ্ত করেন। সারা বিশ্বের আর্ট প্রিন্ট কেন্দ্রিক বিভিন্ন ওঠাপড়া তিনি তাঁর আর.পি কাকার থেকে শিখেছেন। সঞ্জীতবাবু এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে, বিশেষভাবে শীতলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, বামাপদ ব্যানার্জি এবং ভবানীচরণ লাহার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিকে নতুন ভাবে দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন দর্শককে। (Sanjeet Chowdhury)

এই ছবিগুলোকে পোশাকি ভাবে আমরা বলতে পারি Chromolithograph এবং Oleograph। উনিশ শতকের শেষে এই নব্য বাবুদের মধ্যে নতুন ছাপের নকশায় তৈরি ছবি বা Chromolithograph খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৮২২ সালে, কলকাতায় এই নির্দিষ্ট ছাপার পদ্ধতি শুরু হয় যার সাহায্যে কোনও ছবি কম খরচেই ছেপে ফেলা সম্ভব। প্রসঙ্গত, এই ছবিগুলো দাম তৈলচিত্র বা oil painting এর মতো ব্যয়বহুল ছিল না এবং ছাপার খরচ তুলনামূলকভাবে কম হওয়ার কারণে মধ্যবিত্ত বা উচ্চমধ্যবিত্ত বাঙালি বাড়িতে এই ছবিগুলো দেখতে পাওয়া যেত। নব্য বাবুদের মধ্যে এই নতুন ছাপার পদ্ধতিতে কম খরচে নিজেদের বাড়ির শোভা বৃদ্ধিও হত আবার তাঁরা, এই ছবিতে ব্যবহৃত রং, নিপুণ কারুকার্য এবং তাদের শৈল্পিক রূপের গুনে বাসস্থান ‘অভিজাত’ তকমা পেত। (Sanjeet Chowdhury)

এই প্রদর্শনী যেমন সেজে উঠেছে বিভিন্ন মনীষী- রামকৃষ্ণ দেব, বিবেকানন্দ এবং সুভাষ চন্দ্র বসুর মতো মনীষীদের ছবিতে, ঠিক তেমনভাবেই এই প্রদর্শনী বাংলার নিজস্ব ছবির ঘরানা সাক্ষরও বহন করে।

১৮৭৮ সালে ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও গড়ে ওঠে, এবং এই ধরণের ছবির কদর বাড়তে থাকে এই ‘হঠাৎ তৈরি হয়ে ওঠা’ বড়লোকদের মধ্যে। এই কারণেই কাঁসারীপাড়া, চোরবাগান আর্ট স্টুডিওর মতো নানান ছবি তৈরির কারখানা গড়ে ওঠে কলকাতা শহরের বুকে। সময়ের সঙ্গে, এই ধরণের choromolithograph-এ ছাপানো ছবির চাহিদা বাড়ে এবং কলকাতা শহরে ও তার উপকণ্ঠের নানান মফস্বল অঞ্চলে গড়ে ওঠে লিথো প্রেস। এই প্রদর্শনীর বেশ কিছু ছবি দেশের বাইরেও ছাপা হয়েছে- যেমন জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ায়। এই প্রদর্শনী যেমন সেজে উঠেছে বিভিন্ন মনীষী- রামকৃষ্ণ দেব, বিবেকানন্দ এবং সুভাষ চন্দ্র বসুর মতো মনীষীদের ছবিতে, ঠিক তেমনভাবেই এই প্রদর্শনী বাংলার নিজস্ব ছবির ঘরানা সাক্ষরও বহন করে। বটতলার কাঠ খোদাই বা কালীঘাটের পটচিত্রের বাছাই কিছু নকশার কাজ এখানে দেখা যাবে। বিশেষ ভাবে কিছু ছবির কথা উল্লেখ করতে হয়, যেমন ‘মনসা মাতা’। লোককাহিনীর দেবী- মনসা কলকাতা শহরের অভিজাত বাড়ির অলিন্দে- হয়ে ওঠেন মনসা মাতা বা রক্ষা কর্ত্রী। এ যেন কলকাতা শহরই, নব্য বাবুদের হাত ধরে, আপন করে নেন মনসামঙ্গল বা বাংলার লৌকিক পালাগানের দেবী- মনসাকে। এই ছবিটির larger than life approach বা অতিরঞ্জন করে দেখানোর মাধ্যমেই ছবিটি অন্যান্য ছবিগুলির থেকে আলাদা হয়ে ওঠে। (Sanjeet Chowdhury)

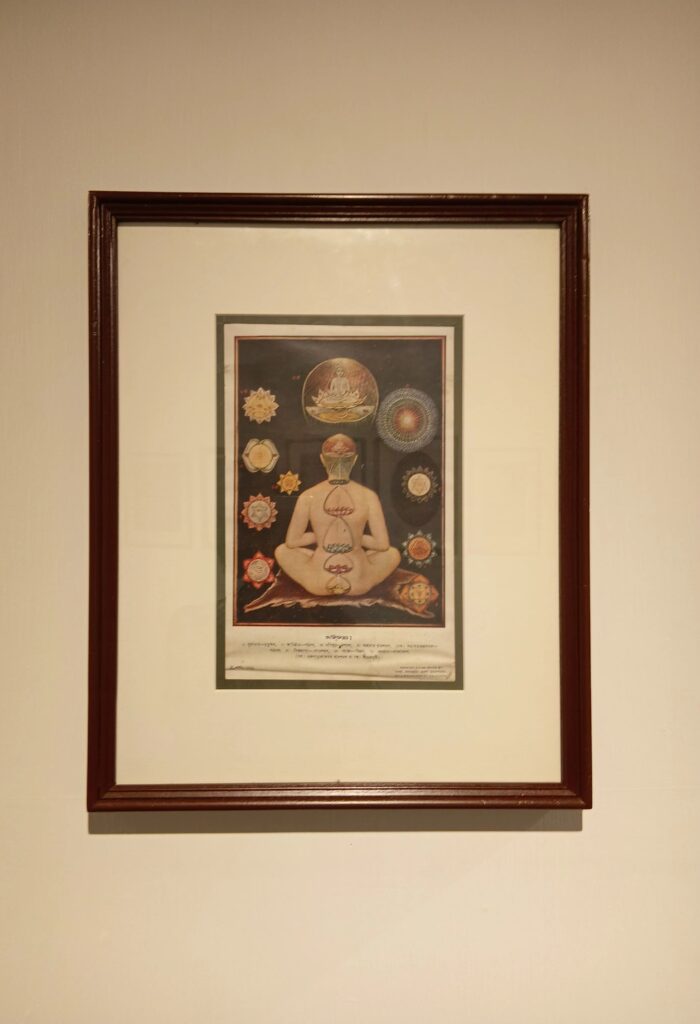

শীতলচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের তৈরি ছবিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করার দাবি রাখে ষটচক্র ছবিটি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে চর্যাপদের পুঁথিগুলি উদ্ধার করেন এবং ১৯১৬ সালে প্রকাশ পায় ‘হাজার বছরের পুরনো বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা’ বইটি। এই বইটি প্রকাশের মাধ্যমে সামগ্রিক বাঙালি জাতি এবং বাঙালি শিল্পীরা এই বিস্মৃত ইতিহাস সম্মন্ধে জানতে পারেন। এবং ষটচক্র ছবিটিতে এই বৌদ্ধ এবং সহজিয়া দর্শনের প্রভাব পরিষ্কারভাবেই ফুটে উঠেছে। (Sanjeet Chowdhury)

নানান পৌরাণিক কাহিনিকে আশ্রয় করে অনেকগুলো ছবি গড়ে উঠেছে যেমন ‘সতী বিদায়’, ‘মদণ ভস্ম’, ‘শ্রী শ্রী গৌর নিতাই’ এবং ‘উর্বশী উদ্ধার’। এই ছবিগুলিতে সুচারুভাবে রং-এর ব্যবহার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তৎকালীন সময়, বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মহিলারা এই নব্য বাবুদের মনোরঞ্জন করাকে নিজেদের পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কাঁসারিপাড়া আর্ট ষ্টুডিও থেকে প্রকাশিত কিছু ছবি যেমন তবলা বাদক-নলিনী সুন্দরী, ভায়োলিন বাদক মানদা সুন্দরী ছবিগুলির মাধ্যম্যে সেই সময় নারীর নিজস্ব পেশাগত অবস্থান সম্পর্কে দর্শক কিছুটা আঁচ পাবেন। তবে এই প্রসঙ্গে এই একই ছাঁচের ছবিগুলি- যেমন প্রমদা সুন্দরী বা কুমদা সুন্দরী ছবিগুলিতে ফুটে উঠেছে নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এক বিশেষ ধরণের দৃষ্টিকোণ যাকে Laura Maulvey তাঁর Male Gaze তত্ত্বের মাধমে বুঝিয়েছেন।

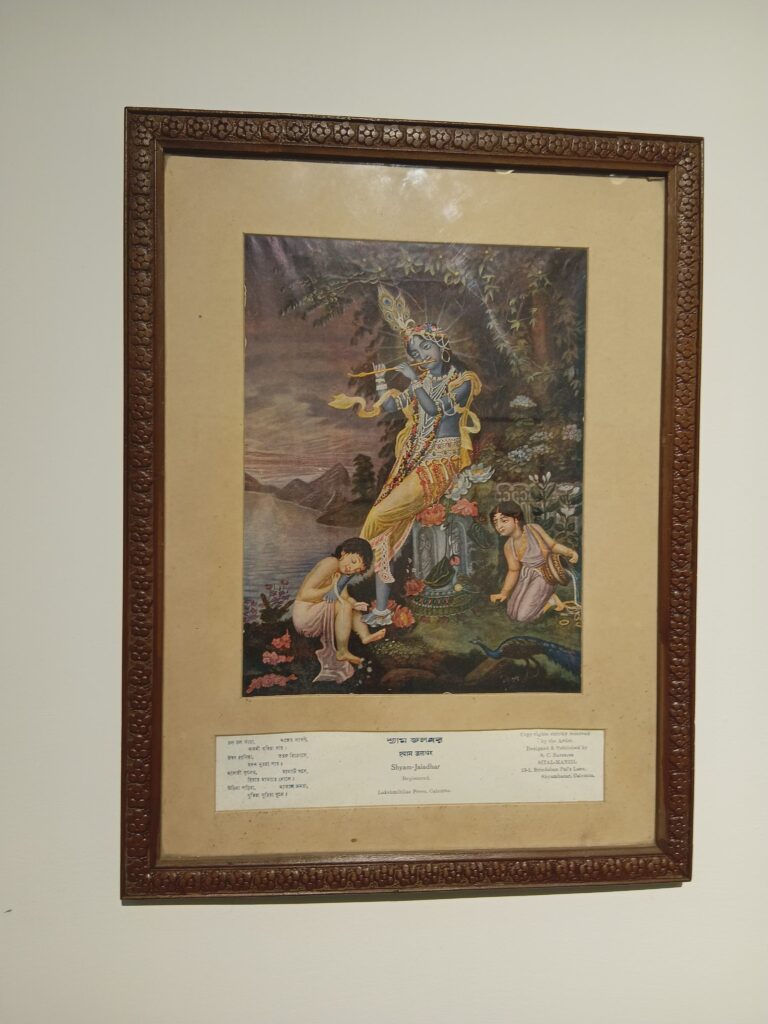

Sanjeet Chowdhury প্রদর্শনীর ছবিগুলোতে দেখা যাবে বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন গল্প। ‘কলঙ্কভঞ্জন’ এবং ‘কলহন্তরীতা’ শীর্ষক ছবিতে ছাপার নকশার এবং রঙের নতুনত্বর মাধ্যমে বৈষ্ণব পদাবলী যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের নানা পর্যায়ের ছবিগুলি তুলে ধরেছে এই প্রদর্শনী-যেমন ‘কালীয়- দমন’। মহাভারতের নানা অধ্যায় ফুটে উঠেছে ছবিতে- যেমন পঞ্চপান্ডব এবং দ্রৌপদীর পর্ণ কুটিরে দুর্বাসা মুনির আগমন, এবং শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে তাঁদের দুর্বাসা মুনির শাপের কবল থেকে মুক্তিলাভ। এই নির্দিষ্ট ছবিটিতে রঙের ব্যবহারে পর্ণ কুটিরে থাকা সাধারণ বাঙালি রমণীর সালংকারা রূপ দ্রৌপদীর ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী। মহাভারতের আখ্যানের গল্পই এই ধরণের ছবিগুলির মূল উপজীব্য। (Sanjeet Chowdhury)

মহাভারতের নানা অধ্যায় ফুটে উঠেছে ছবিতে- যেমন পঞ্চপান্ডব এবং দ্রৌপদীর পর্ণ কুটিরে দুর্বাসা মুনির আগমন, এবং শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে তাঁদের দুর্বাসা মুনির শাপের কবল থেকে মুক্তিলাভ।

শেক্সপীয়ার সরণীর গ্যালারি ৮৮ হলটি সুন্দর, এবং আলোর যথাযত ব্যবহারে এই ছবিগুলি দর্শকের কাছে আরো সজীব হয়ে উঠেছে, যার মূল কান্ডারি হলেন একজন বাঙালি। সঞ্জীত চৌধুরির সংগ্রহ করার নেশা এবং তাঁর প্রিন্ট সংরক্ষণ করার নানা কৌশলের মাধ্যমে তিনি ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায়কে এই ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে কলকাতার দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন।

সময় বয়ে যায় নিজস্ব নিয়মেই। তবে, কালের অন্তরালে চলে যাওয়া সেই দিনগুলোকে ফিরে দেখার তাগিদেই প্রয়োজন ছবিগুলির সংরক্ষণ। From Prayer Rooms to parlours, প্রদর্শনী যেন সেই হারিয়ে যাওয়া সময়কেই দর্শকদের সামনে এনেছে। এই প্রদর্শনীটিতে সঞ্জীত চৌধুরীর ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকা নানা ছবি দেখতে পাওয়া যাবে। সঞ্জীত চৌধুরী ছবিগুলোর উদ্ভব, বিকাশ সম্পর্কে বিস্তর পড়াশোনা এবং সেগুলোকে দক্ষ হাতে সংরক্ষণ করেছেন। ফলে আজকের দিনে, এই হারিয়ে যাওয়া সময়ের স্বাদ পাবেন সাধারণ মানুষ। যেখানে একুশ শতকের যুগে বাঙালি ক্রমশই নিজেদের ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক চেতনাকে ভুলে যেতে বসেছে, সেই সময় দাঁড়িয়ে একজন বাঙালির এই প্রয়াস সত্যি প্রশংসনীয়। (Sanjeet Chowdhury)

রাজসী কুণ্ডু বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। কবিতা এবং গদ্য লিখতে ভালোবাসেন এবং তাঁর কাব্য-গদ্যে নতুন শৈলীর সন্ধান করা তাঁর প্রিয় কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম।