(Chaitanya Mahaprabhu)

পাঁচশো বছর আগে বাংলার বৈষ্ণব সমাজের ধীমান ব্যক্তিগণ লক্ষ্য করেছিলেন, শ্রীচৈতন্যের চরিত্রে দুটি ভাব প্রকট… কখনও তিনি কৃষ্ণভক্তের ভাবে কৃষ্ণবিরহে আকুল, আবার কখনও স্বয়ং কৃষ্ণরূপে আত্মপ্রকাশরত। এই ভাবদ্বৈধের কারণ হিসাবে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ দামোদর তাঁর কড়চায় “শ্রীরাধায়া: প্রণয়মহিমা…” ইত্যাদি শ্লোক রচনা করলেন। ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থের আদিলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে এই শ্লোকটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন শ্রেষ্ঠ চৈতন্যচরিতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ। সংক্ষেপে এই শ্লোকের মর্মার্থ হল… দ্বাপরযুগে শৃঙ্গারলীলার তুঙ্গশিখরে আরোহণ সত্ত্বেও বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের তিনটি ইচ্ছা অপূর্ণ ছিল। কী সেই তিনটি ইচ্ছা? (Chaitanya Mahaprabhu)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত মত “শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলম্”… শ্রীগৌরাঙ্গ-অনুসারী তত্ত্বদর্শনে শ্রীমদ্ভাগবত হল পরম প্রমাণ।

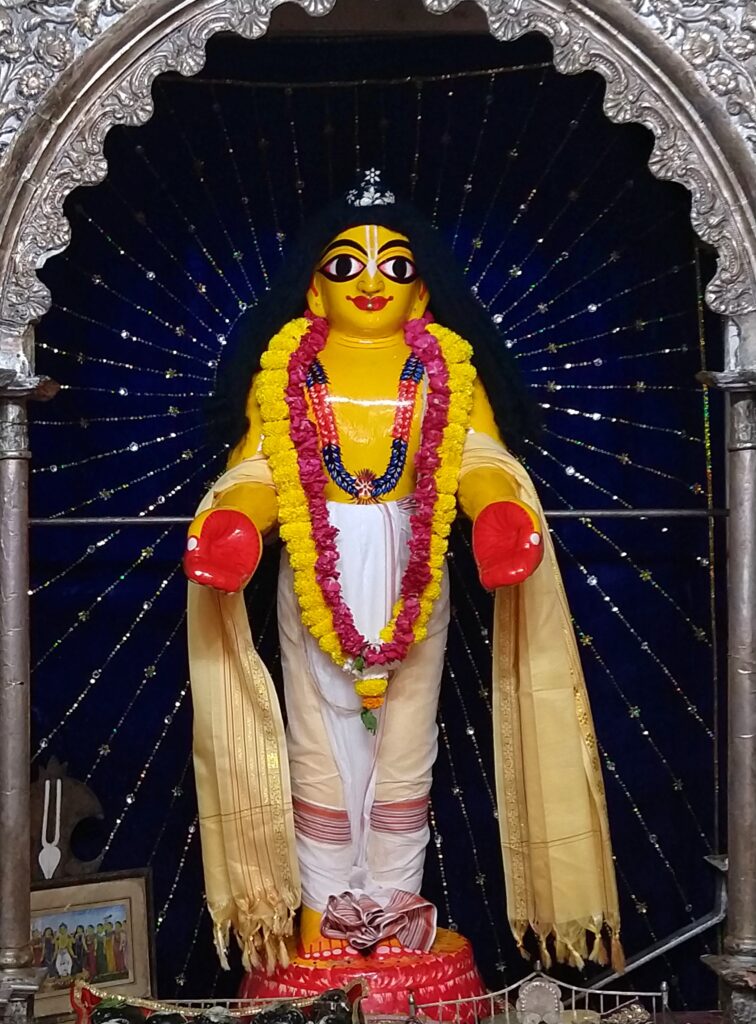

শ্রীকৃষ্ণ জানতে চেয়েছিলেন, শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কেমন? সেই প্রেমের দ্বারা তিনি কৃষ্ণের যে অদ্ভুত মধুরিমা আস্বাদন করেন, সেটি কেমন? আর কৃষ্ণ-শৃঙ্গার আস্বাদনের ফলে তাঁর যে অলোকসামান্য সুখানুভব হয়, সেই পরম সুখটিই বা কেমন? এই তিনটি ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্যই তিনি শ্রীরাধার ভাব (কৃষ্ণোন্মুখ প্রেম) ও কান্তি (সুবর্ণাভ গৌরবর্ণ) আত্মসাৎ করে হলেন গৌরসুন্দর, হলেন একাধারে রাধা ও কৃষ্ণের, প্রকৃতি ও পুরুষের, পূর্ণশক্তি ও পূর্ণশক্তিমানের একীভূত বিগ্রহ। এই হল গৌরাঙ্গরূপে পরমেশ্বরের আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ কারণ– এমনটাই স্বরূপ দামোদর এবং তাঁর অনুগামীদের অভিমত। (Chaitanya Mahaprabhu)

আরও পড়ুন: “অ্যায়সি হোরি না খেলো কানহাই রে…”

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির ইতিহাসে এই একক ব্যক্তির চরিত্রে দ্বৈতসত্ত্বার, বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে, পরস্পর-অনুরক্ত কান্তা ও কান্তের উদ্ভাসন কি কোনও আকস্মিক ঘটনা? উত্তর, না। তা নয়। এই প্রেমজনিত দ্বৈতভাবের উদাহরণ পাওয়া যাবে প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য থেকেই। আসুন, তেমনই কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিয়ে আজ দু’চার কথা বলা যাক। (Chaitanya Mahaprabhu)

প্রথমেই আসা যাক শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের কথায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত মত “শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলম্”… শ্রীগৌরাঙ্গ-অনুসারী তত্ত্বদর্শনে শ্রীমদ্ভাগবত হল পরম প্রমাণ। ভাগবতের দশম স্কন্ধে বলা হচ্ছে, রাসস্থলী থেকে শ্রীকৃষ্ণের আকস্মিক অন্তর্ধানের পর বিরহব্যাকুল গোপীরা তাঁকে বনের মধ্যে অন্বেষণ করতে করতে প্রেমোন্মত্ত হয়ে উঠলেন, এবং কৃষ্ণচিন্তায় তন্ময়তার ফলে গোবিন্দের বিবিধ লীলা অনুকরণ করতে লাগলেন। পূতনাবধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত সংহার, জানু চংক্রমণ, বলরাম ও রাখালসখাদের সঙ্গে গোচারণ, বক-বৎস আদি অসুর বিনাশ, বংশীবাদন, গোবর্ধন ধারণ, কালীয়দমন, দাবাগ্নিপান, যমলার্জুনভঞ্জন প্রভৃতি নানাবিধ কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করলেন তাঁরা।

তাঁদের এই প্রেমোন্মত্ত চেষ্টা সম্বন্ধে ভাগবত-বক্তা শুকদেব গোস্বামী বলছেন,

গত্যানুরাগস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈর্মনোরমালাপবিহারবিভ্রমৈ:।

আক্ষিপ্তচিত্তা: প্রমদা রমাপতেস্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকা।।

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণের গতি, অনুরাগপূর্ণ স্মিতহাস্য, বিভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিপাত, মনোরম প্রেমালাপ, বিলাসপূর্ণ বিহার প্রভৃতির দ্বারা প্রমদাগণের চিত্ত আক্ষিপ্ত হয়েছিল। তাঁরা কৃষ্ণ-তদাত্মিকা অবস্থায় উপনীত হয়ে রমাপতির বিবিধ লীলা অনুকরণ করতে লাগলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৩০/২)

(Chaitanya Mahaprabhu)

আরও পড়ুন: তারাপীঠে বাঙালি বণিকের স্মৃতি-মন্দির, পূজিত হয় বাণিজ্যতরীও

শ্রীগৌরাঙ্গ বলেছেন, শ্রীধর স্বামীর প্রসাদেই ভাগবতের অর্থবোধ সম্ভব। অর্থাৎ প্রাক্-চৈতন্য যুগে ভাগবতের টীকাকারদের মধ্যে শ্রীধর স্বামীর বিশিষ্টতা শ্রীচৈতন্যের দ্বারা সমর্থিত। সেই শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁর ভাবার্থদীপিকা টীকায় বলেছেন… “রমাপতের্গত্যাদিভিরেতৈরাক্ষিপ্তান্যাকৃষ্টচিত্তানি যাসাং তা: অতস্তস্মিন্নেবাত্মা যাসাং তাস্তস্য বিবিধা চেষ্টা জগৃহুস্তদনুকরণেনাক্রীড়ন্।” অর্থাৎ, রমাপতির গতি প্রভৃতির দ্বারা আক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট হয়েছিল গোপীদের চিত্ত। অতঃপর কৃষ্ণময় হয়ে উঠল গোপীদের আত্মভাব, কৃষ্ণের বিবিধ ক্রীড়া তাঁরই অনুকরণে উপস্থাপন করতে লাগলেন তাঁরা। (Chaitanya Mahaprabhu)

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু প্রিয়া: প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্তয়:।

অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা ন্যবেদিষু কৃষ্ণবিহারবিভ্রমা:।।

অর্থাৎ, প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের গতি, স্মিতহাস্য, প্রেমময় দৃষ্টিপাত, মধুময় আলাপ ইত্যাদি দ্বারা আবিষ্ট প্রিয়াগণ হয়ে উঠলেন কৃষ্ণেরই প্রতিরূঢ়মূর্তি। সেই সুন্দরীগণ তখন ‘আমিই শ্রীকৃষ্ণ’ এই উক্তি পরস্পরের প্রতি নিবেদন করতে লাগলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৩০/৩)

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু প্রিয়া: প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্তয়:।

অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা ন্যবেদিষু কৃষ্ণবিহারবিভ্রমা:।।

শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলছেন, “প্রিয়স্য গত্যাদিষু প্রতিরূঢ়া আবিষ্টা মূর্তয়ো যাসাং তা:”, অর্থাৎ প্রিয়ের গতি আদিতে প্রতিরূঢ়া বা আবিষ্টা হয়েছিল গোপীদের মূর্তি। তাই তাঁরা পরস্পরকে নিবেদন করতে লাগলেন, “অহমেব কৃষ্ণ:”, আমিই কৃষ্ণ।

শুকদেব গোস্বামী আরও বলেছেন,

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্য: কৃষ্ণান্বেষণকাতরা:।

লীলা ভগবস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকা:।।

অর্থাৎ, এইভাবে উন্মত্তবৎ প্রলাপরতা গোপীর কৃষ্ণ-অন্বেষণ করতে করতে কাতর হয়ে প্রেমের গাঢ়তাবশত শ্রীভগবানের সাথে তাদাত্ম্য-ভাবে উপনীত হলেন, এবং কৃষ্ণের বিবিধ লীলা অনুকরণ করতে লাগলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৩০/১৪)

(Chaitanya Mahaprabhu)

আরও পড়ুন: রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনায় লক্ষ্মী ও সরস্বতীর দ্বন্দ্ব…

সুতরাং, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ থেকে আমরা বিরহজনিত উন্মত্তাবস্থায় গোপীদের এমন এক দশার খবর পেলাম, যখন প্রেমের গাঢ়তাবশত তাঁরা বলছেন “আমিই কৃষ্ণ”, তাঁরা করছেন বিবিধ কৃষ্ণলীলার অনুকৃতি। তাঁদের শরীর গোপীবৎ, কিন্তু চেতনা, বাক্য ও চেষ্টা কৃষ্ণবৎ। (Chaitanya Mahaprabhu)

এইবার, শ্রীচৈতন্যের কয়েক শতাব্দী আগে জয়দেব গোস্বামী বিরচিত ‘গীতগোবিন্দম্’ কাব্য থেকে আমরা এমন একটি ছবি খুঁজে পাই কী না, দেখা যাক। প্রসঙ্গত, গৌড়ীয় তত্ত্ববিশ্বে এই কাব্য নেহাত কাব্য নয়, এটি গোস্বামী-শাস্ত্র, এবং রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর নিকটে এই কাব্যের শ্লোক তত্ত্বপ্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করে মহাপ্রভুর সম্মতি লাভ করেছেন। এই কাব্যে দেখি, কৃষ্ণবিরহাতুর শ্রীরাধার প্রেমোন্মত্ত অবস্থা বর্ণনা করে রাধিকাসখী বলছেন

“মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা। মধুরিপুরহমিতিভাবনশীলা।।” অর্থাৎ, রাধা কৃষ্ণের মতো বেশভূষা ধারণ করে অবিরত তাই দেখছেন, আর ভাবছেন, আমিই মধুরিপু (মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ)। সুতরাং এখানে শ্রীরাধার এমন একটি চিত্র পাওয়া গেল, যেখানে তাঁর তনু রাধাবৎ, কিন্তু সজ্জা, চেষ্টা ও ভাবনা কৃষ্ণবৎ। (Chaitanya Mahaprabhu)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থে লিখেছেন, শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলায় তিনি রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বিল্বমঙ্গল প্রমুখ কবির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক রচনা আস্বাদন করতেন৷ এইবার, প্রাক্-চৈতন্য যুগের আরেক মহাকীর্তিমান কবি বিদ্যাপতির পদ থেকে আমরা শ্রীরাধার কৃষ্ণায়িত সত্ত্বার একটি নিদর্শন ব্যাখ্যা-সমেত চয়ন করছি।

অনুখন মাধব মাধব সঙরিতে

সুন্দরী ভেলি মাধাই।

ও নিজ ভাব স্বভাবহি বিছুরল

আপন গুণ লুবধাই।।

আরও পড়ুন: কুম্ভমেলায় একলা নবনীতা

(Chaitanya Mahaprabhu)

অনুক্ষণ মাধবকে স্মরণ করতে করতে সুন্দরী রাধা মাধবই হয়ে উঠেছেন। তিনি আপন গুণের প্রতি লুব্ধ হয়ে নিজের ভাব ও স্বভাব বিস্মৃত হয়েছেন।

মাধব অপরূপ তোহারি সিনেহ।

আপন বিরহে আপন তনু জরজর

জীবইতে ভেল সন্দেহ।।

মাধব, কী অপরূপ তোমার স্নেহ! আপন বিরহে রাধার নিজেরই তনু জর্জর। রাধাবিরহকাতর রাধার জীবন রক্ষা হবে কি, সে বিষয়ে সন্দেহ।

ভোরহি সহচরী কাতর দিঠি হেরি

ছলছল লোচন পানি।

অনুখন রাধা রাধা রটতহিঁ

আধা আধা কহু বাণী।।

রাধার সহচরীর দল তাঁর কাতর দৃষ্টি দেখে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। রাধার চোখে ছলছল করছে অশ্রু, তিনি সর্বক্ষণ আধা-আধা কথায় ‘রাধা’, ‘রাধা’ এই আত্মনাম রটনা করছেন।

রাধা সঞে যব পুন তহি মাধব

মাধব সঞে যব রাধা।

দারুণ প্রেম তবহু নাহি টুটত

বাঢ়ত বিরহক বাধা।।

রাধাভাবে ভাবিত হয়ে তিনি মাধব-বিরহে কাতর, আবার মাধব-ভাবে ভাবিত হয়ে তিনি রাধা-বিরহে কাতর। এই দারুণ প্রেমের উন্মত্ততা তবুও ভঙ্গ হচ্ছে না, একই দেহে দ্বৈতসত্ত্বা অনুভব করে তাঁর বিরহ-বাধা বেড়ে চলেছে।

দুহু দিশে দারু দহনে যৈছে দগধই

আকুল কীট পরাণ।

ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখী

কবি বিদ্যাপতি ভাণ।।

রাধা সঞে যব পুন তহি মাধব

মাধব সঞে যব রাধা।

দারুণ প্রেম তবহু নাহি টুটত

বাঢ়ত বিরহক বাধা।।

কাঠের দুই দিকে আগুন লাগলে যেমন তার গভীরে লুকিয়ে থাকা কীটের প্রাণ নিরুপায় ও আকুল হয়ে ওঠে, তেমনই যুগবৎ রাধাবিরহে ও কৃষ্ণবিরহে উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন শ্রীমতী। সুধামুখী শ্রীরাধার বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে দেখার পর এই অদ্ভুত প্রেমোন্মত্ত অবস্থার কথা বর্ণনা করছেন কবি বিদ্যাপতি।

(Chaitanya Mahaprabhu) অতএব, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীধর স্বামীকৃত ভাগবতের ভাবার্থদীপিকা টীকা, জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দম্ এবং বিদ্যাপতির পদ… এই সমস্ত প্রাক্-চৈতন্যযুগের সাহিত্য-উদাহরণ থেকেই আমরা এমন বহু দৃষ্টান্ত পাচ্ছি, যেখানে কৃষ্ণবিরহে প্রেমোন্মত্ত গোপীগণ, অথবা স্থানবিশেষে রাধা, এমন এক দশায় উপনীত হয়েছেন যে, তাঁদের/তাঁর দেহ স্ত্রীদেহ, কিন্তু মন, বাক্য, সজ্জা, চেষ্টা, আচরণ ইত্যাদি কৃষ্ণবৎ। এই একাধারে দ্বৈতসত্ত্বারই নবীন প্রকাশ শ্রীচৈতন্য… তাঁর দেহটি পুরুষদেহ, কিন্তু মন, বাক্য, আচরণ ইত্যাদি রাধাপ্রেমবশত রাধাবৎ। এমনকী, তাঁর অঙ্গকান্তিও রাধাবৎ স্বর্ণাভ গৌরবর্ণ।

আরও পড়ুন: পরিকাঠামো: শ্যামলী: রবীন্দ্রনাথের এক অভিনব গৃহ-পরিকল্পনা

বিদ্যাপতি-বর্ণিতা শ্রীরাধার মতোই গৌরাঙ্গ কখনও রাধাভাবে কৃষ্ণপ্রেমে ব্যাকুল। তাঁর এই দশাটির বিবরণ পাওয়া যায় নীলাচল-লীলার সাক্ষী স্বরূপ দামোদর ও তাঁর অনুসারীবৃন্দের রচনায়। আবার বিদ্যাপতির পদের শ্রীরাধার মতোই, গৌরাঙ্গ কখনও কখনও কৃষ্ণভাবে রাধাপ্রেমে ব্যাকুলও বটে। তাঁর এই দশাটির বিবরণ পাওয়া যায় বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ নবদ্বীপ-লীলার সাক্ষীদের রচনায়। যেমন, “আরে মোর গোরা দ্বিজমণি। রাধা রাধা বলি কান্দে লুটায় ধরণী।। রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে। সুরধুনী ধারা বহে অরুণ নয়ানে।।” ইত্যাদি বর্ণনা বাসুদেব ঘোষের পদে আমরা পাচ্ছি। এই দ্বৈতসত্ত্বা… রসরাজ ও মহাভাবের মিলিত মূর্তিই শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ। (Chaitanya Mahaprabhu)

রসিক সুজন বলবেন, তা আর হবে না কেন! কৃষ্ণ জগতের গুরু হতে পারেন, কিন্তু কৃষ্ণের গুরু তো শ্রীমতীই। শ্রীমতীর প্রেম তাঁকে যেমন নাচায়, তিনি তো তেমনই নাচেন! তাই একই আধারে দ্বৈতভাব আস্বাদনের ক্রীড়াটিও তিনি শ্রীমতীর থেকেই শিখেছেন, এই তো স্বাভাবিক! (Chaitanya Mahaprabhu)

তথ্যসূত্র:

সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’।

পণ্ডিত রামতেজ পাণ্ডেয় সম্পাদিত, ‘শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণম্ শ্রীধরী-টীকোপেতম্’।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ‘কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ’।

দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ‘বৈষ্ণব পদ সংকলন’।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে সাম্মানিক বাংলা সহ স্নাতক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ও এম ফিল, বর্তমানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ, কলকাতায় পিএইচডি গবেষণারত।