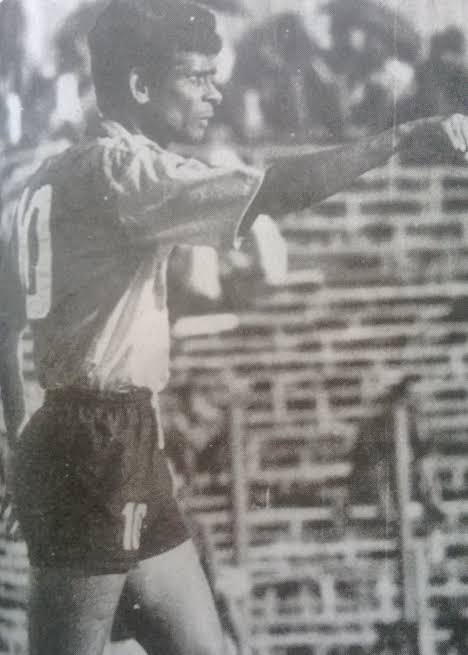

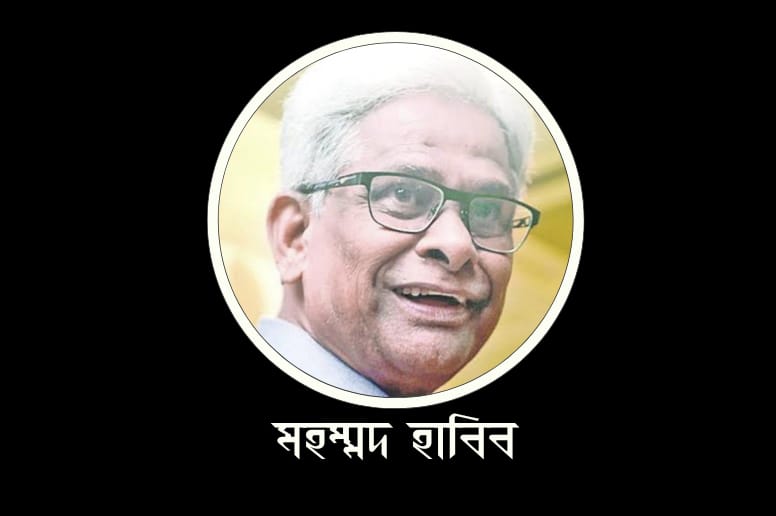

১৯৬৬ সালে ইস্টবেঙ্গল দলটা একটু নড়বড়ে হয়ে পড়েছিল। বেশ কয়েকজন নামকরা ফুটবলারের ফর্ম তখন পশ্চিমে ঢলছে। কয়েকজন ছেড়ে দিয়েছেন ক্লাব। আর ময়দানে মোহনবাগানের দাপট তুঙ্গে। এই অবস্থায় চিরকালের দুর্দান্ত জহুরি ইস্টবেঙ্গলের ক্লাবসচিব জ্যোতিষ গুহ বাইরে থেকে নিয়ে এলেন প্রতিভায় ভরপুর ছয় তরতাজা যুবককে। হায়দ্রাবাদ থেকে এলেন আফজল, সৈয়দ নঈমুদ্দিন ও মহম্মদ হাবিব। আর অন্য জায়গা থেকে শ্যাম থাপা, গুরুকৃপাল সিং ও কে.বি.শর্মা (ইনি ‘কালীবাবু’ নামে পরিচিত ছিলেন ময়দানে)। এই সংযোজন ইস্টবেঙ্গলকে এক লহমায় চাঙ্গা করে তুললো শুধু নয়, মোহনবাগানের বিজয়রথও (১৯৬২–১৯৬৫ লিগজয়) আটকে গেল এই যুব-ব্রিগেডের দাপটে। সে বছর (১৯৬৬) লিগ চ্যাম্পিয়ন হল ইস্টবেঙ্গল। নতুন আসা প্রত্যেকেরই নজরকাড়া ফুটবল দক্ষতা, যার মধ্যে অন্যতম মহম্মদ হাবিব (Mohammed Habib)। তাঁকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে চেনা যাচ্ছিল তখন থেকেই। ছোট্টখাট্টো চেহারা। কিন্তু চোখে সর্বদা জ্বলছে আশার আলো। আদ্যোপান্ত হার না মানা মনোভাব। বাইরে শান্তশিষ্ট মৃদুমন্দ বাতাসের মতো। মাঠে নামলেই আগুনের হলকা।

১৯৪৯-এর ১৭ জুলাই হায়দ্রাবাদে জন্ম মহম্মদ হাবিবের। এই শহর ছিল ফুটবলশিল্পী তৈরির অন্যতম আঁতুরঘর। প্রবাদপ্রতিম ফুটবল কোচ রহিম সাহেবের জায়গা, যাঁর প্রশিক্ষণে হায়দ্রাবাদ পুলিশ ফুলে-ফলে ভরে উঠেছিল। আর ভারতীয় ফুটবলে তাঁর কী অবদান, তা তো সর্বজনবিদিত। হায়দ্রাবাদ পুলিশ থেকে উঠে এসেছেন— বলরাম, নারায়ণ, হামিদ, সেলিম, আজিজ, ভারালু, ইউসুফ খাঁ, নূর মহম্মদ, জুলফিকার, কালিম, নঈমের মতো অসামান্য ফুটবলারেরা। হাবিবও এই পরিবেশে বড় হয়ে ফুটবলে অনুরক্ত হলেন ছোট থেকেই। তাঁর ওপরের দুই ভাই আজম ও মঈনও ভালো ফুটবল খেলতেন। আর ছোটভাই আকবরের কথা তো সবাই জানেন। ক্লাবস্তরে হায়দ্রাবাদ টেলিফোনস্-এর হয়ে খেলে এমনই নজর কাড়লেন হাবিব, ১৯৬৫-তে অন্ধ্রপ্রদেশের হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে মাঠে নামার সুযোগ মিলে গেল এবং চ্যাম্পিয়ন। বয়স তখন ১৬।

আরও পড়ুন- চেনা মহানায়কের অন্তরালে অন্য উত্তম

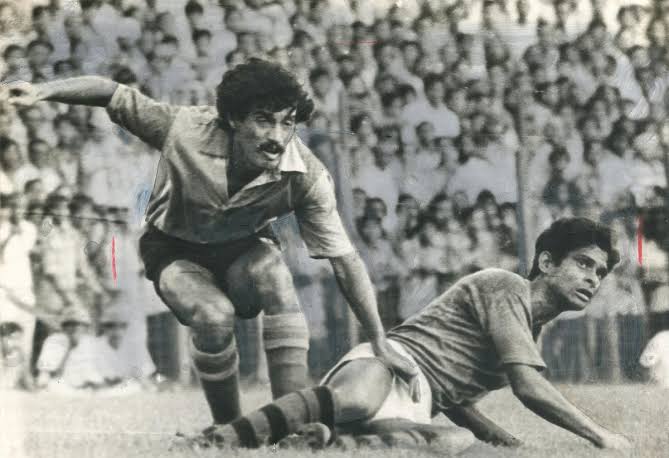

পরের বছরই কলকাতা মাঠ। ইস্টবেঙ্গল। শুরু থেকেই উজ্জ্বলতা। প্রসঙ্গত, ১৯৬৫-তে হায়দ্রাবাদ একাদশের হয়ে আই.এফ.এ শিল্ড খেলতে এসে নজর কেড়েছিলেন সবার। আর তারই ফলস্বরূপ ইস্টবেঙ্গলের আমন্ত্রণ। ১৯৬৯-এ মোহনবাগানে এসেও একই দাপট। মোহনবাগান সেবার দারুণ পারফরম্যান্স করল লিগ-শিল্ড জিতে। অমল দত্ত কোচিং-এ আনলেন আধুনিকতা। এসবের প্রভাব অবশ্যই পড়েছিল হাবিবের ওপর। ঐ বছর সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে বাংলার করা ৬ গোলের মধ্যে পাঁচটাই ছিল হাবিবের— যা আজও রেকর্ড।

এর পর আবার ইস্টবেঙ্গল এবং সেখানে গিয়ে তাঁর ফুটবল-জীবনের সোনার অধ্যায় তৈরি হল। প্রদীপ ব্যানার্জির কোচিং-এ ১৯৭০ দশকের ইস্টবেঙ্গল হয়ে উঠেছিল অজেয়। হাবিবের ভূমিকা সেখানে কতটা ছিল, কিছু ঘটনাই তা প্রমাণ করে। খেলায় তো বটেই, দলগত সংহতি রক্ষায় বরাবর তাঁর যে সক্রিয়তা, তা যে কোনও কোচের কাছে ছিল বাড়তি পাওনা। যা পেয়েছিলেন পি.কে.ব্যানার্জি। সে কথা নিজেই বলেছেন অনেকবার। তাই ১৯৭৫-এ যখন আকবরকে নিয়ে হাবিব মহামেডানে চলে গেলেন, তা নিয়ে পিকে লিখেছিলেন, “হাবিব শুধু আক্রমণই করত না, সে নেমে এসে স্ন্যাচিং করত, ডিফেন্সকে গভীরতা দিত। তার অভাব সারাক্ষণ বোধ করছিলাম।”

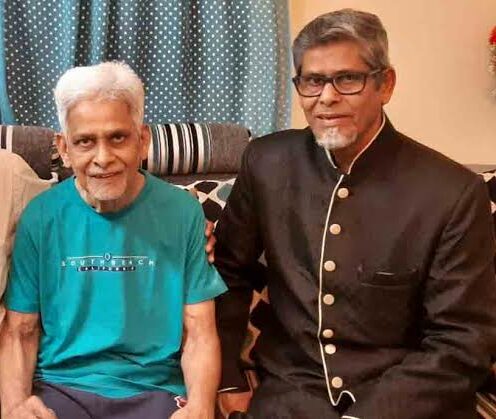

আকবর তাঁর দাদার হাত ধরে কলকাতায় খেলতে এসেছিলেন ১৯৭১ সালে মহামেডান স্পোর্টিং-এ। হাবিব তখন ইস্টবেঙ্গলে। পরের বছরই আকবর চলে এলেন দাদার ক্লাবে। তখন থেকেই ময়দানে হাবিব-আকবর লব্জ চালু। এই ১৯৭২-এই কোচ পিকে সহ কিছু প্রতিভাবান ফুটবলারকে আনলেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। সঙ্গে দুই ভাই। দুরন্ত গতিতে ছুটতে শুরু করল ইস্টবেঙ্গল।

প্রদীপ ব্যানার্জির কোচিং-এ ১৯৭০ দশকের ইস্টবেঙ্গল হয়ে উঠেছিল অজেয়। হাবিবের ভূমিকা সেখানে কতটা ছিল, কিছু ঘটনাই তা প্রমাণ করে। খেলায় তো বটেই, দলগত সংহতি রক্ষায় বরাবর তাঁর যে সক্রিয়তা, তা যে কোনও কোচের কাছে ছিল বাড়তি পাওনা। যা পেয়েছিলেন পি.কে.ব্যানার্জি। সে কথা নিজেই বলেছেন অনেকবার।

লিগের খেলায় ভ্রাতৃ সংঘ-র সঙ্গে বিরতি পর্যন্ত ড্র চলছে। পিকে ব্যানার্জি হেনস্থা হলেন সমর্থকদের হাতে। ড্রেসিংরুমে গর্জে উঠলেন হাবিব― “জান চলা যায়, য্যায়সে ভি হো ম্যাচ জিতেঙ্গে।” সেটাই হল। ইস্টবেঙ্গল জিতল এক গোলে। পিকে লিখছেন, “অসাধারণ কলজের জোর ছিল ছেলেটার। এই দাপট বহুবার ডুবন্ত জাহাজের যাত্রীদের বাঁচিয়েছে।” আরেকবার বরদলৈ ট্রফিতে ফাইনালের প্রথম দিন ইস্টবেঙ্গল একেবারেই খেলতে পারেনি বাংলাদেশ একাদশের বিরুদ্ধে। গোল হল না। হাবিব-আকবর সহজ গোল মিস্ করল কয়েকবার। ম্যাচ শেষে বাংলাদেশ একাদশের কোচ সাহেব আলি ব্যঙ্গ করে পিকে-কে বললেন, “কী পিকে সাব, আপনার হাবিব-আকবরকে তো সালটু দিয়া দিছি”। এই শুনে হাবিব জ্বলে উঠেছিলেন। পরের দিন রিপ্লে ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল জেতে ৫–০ ব্যবধানে। শেষ চার মিনিট নাকি হাবিব-আকবর নিজেদের মধ্যে ৫২টা পাস খেলেছিলেন। বাংলাদেশকে ছুঁতে দেননি বল। এই হলেন হাবিব। অদম্য মনোবল আর জেদের প্রতিমূর্তি।

১৯৭৪ সালে দিল্লিতে ডুরান্ড কাপে ইস্টবেঙ্গল তখন বিএসএফ-এর বিরুদ্ধে ৩–১ গোলে হারছে। ম্যাচ শেষ হতে বাকি মাত্র ১৫ মিনিট। হাবিব রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে চিৎকার করে গালাগালি দিয়ে সতীর্থদের বললেন, যদি হেরে মাঠ ছাড়তে হয় তো সবাই যেন মরে যায়। জ্যান্ত থাকার দরকার নেই। এর পর এমন উজ্জীবিত খেলা খেলল গোটা ইস্টবেঙ্গল, জিতলো ৪–৩-এ। এর মধ্যে হাবিবের যে গোলটা ছিল, সেটা এতটাই ঝুঁকি নিয়ে করেছিলেন, একটু এদিকওদিক হলে মাথা চৌচির হয়ে যেত। পিকে-র ভাষায়, “এমন ফাইটব্যাক জীবনে দেখিনি।”

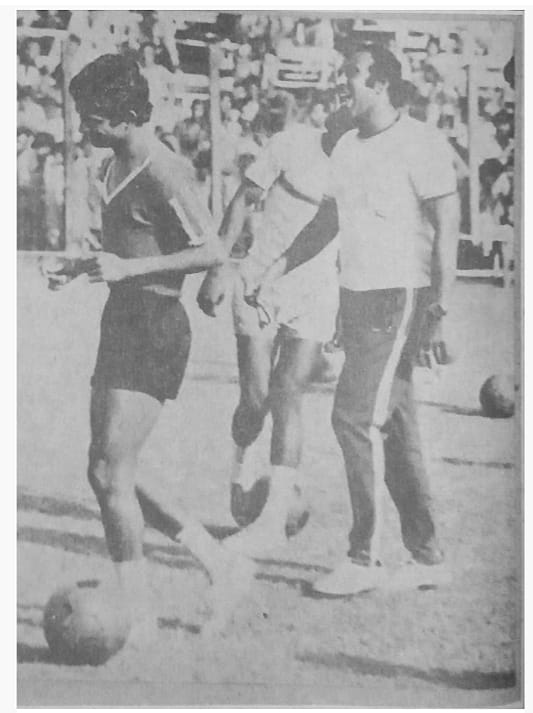

ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে ১৯৭৫-এ মহামেডানে এক বছর কাটিয়ে দুই ভাই মোহনবাগানে আসেন ১৯৭৬ সালে। সেই বছর থেকেই মোহনবাগানের ঘুরে দাঁড়ানোর শুরু। তার আগে প্রায় গোটা সত্তর দশক ধরে চূড়ান্ত খরা গেছে বাগানের। ১৯৭৬ সালেই আমরা জানি, ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে উলগার সেই বিধ্বংসী দৌড়, সেন্টার ও আকবরের হেডে গোল ম্যাচ শুরুর মাত্র ১৭ সেকেন্ডের মধ্যে। খেলার আগে কোচ পিকে বলছিলেন, ইস্টবেঙ্গল গুছিয়ে ওঠার আগেই, একেবারে শুরুর মুহূর্ত থেকে আক্রমণে ঝড় তুলতে হবে এবং তার জন্যে হাবিবকে বললেন, প্রথমেই বলটা নিয়ে উঁচু করে গোলমুখে ফেলতে হবে আকবরের উদ্দেশ্যে। কিন্তু হাবিব বলেছিলেন, তাঁর চাইতে উলগার দৌড়টা অনেক বেশি কার্যকরী হবে ওদের ডিফেন্সকে ছিন্নভিন্ন করতে। তাছাড়া, ইস্টবেঙ্গলের রাইট ব্যাক সুধীর কর্মকার ফর্মে নেই। ফলে, লেফট আউট উলগা ওকে সহজেই হার মানাবে। তার পর সেন্টার করবে, আকবর হেড নেবে। প্রথমে কিন্তু পিকে এটা মানছিলেন না। অবশেষে হাবিবের জেদের কাছে হার মানলেন। আর তাতেই ফল হল।

মহম্মদ হাবিব ছিলেন মাঠে ও মাঠের বাইরের অভিভাবক। বহু খেলোয়াড়কে তিনি অভিভাবকত্বে আগলে রাখতেন। শৃঙ্খলাপরায়ণতা ছিল তাঁর জীবনের প্রধান পালনীয় বিষয়, যা তিনি সহ-খেলোয়াড়দের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চাইতেন সবসময়। মাঠের মধ্যে আগুন হয়ে উঠে গোটা দলটাকে অগ্নিগোলায় পরিণত করতেন সারাক্ষণ। খেলায় হালকা চালের কোনও স্থান ছিল না তাঁর কাছে। নিজে ফুটবলার হিসেবে ছিলেন অসামান্য। অবশ্য চুলচেরা বিচার করলে অনেকদিকেই তাঁর খামতি দেখা যাবে। যেমন, ড্রিবলিং, গতি, হেডিং, পাওয়ার ইত্যাদি কোনোটাই হাবিবের উচ্চ পর্যায়ের ছিল না। কিন্তু পাসিং বা ডিস্ট্রিবিউশন ছিল বিশ্বমানের। তাঁর থ্রু পাসগুলো ডিফেন্সকে যেন চিরে ফালা ফালা করে দিত। আর ছিল স্ট্যামিনা, অ্যান্টিসিপেশন, স্ন্যাচিং কোয়ালিটি এবং ঐরকম ছোটখাটো চেহারাতেও যথেষ্ট স্ট্রেংথ। কিন্তু সবার ওপরে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ টিমম্যান।

এশিয়ান গেমস, প্রি অলিম্পিক, মারডেকা, পেস্তা সুকান কাপ মিলিয়ে প্রায় ৩৫ বার ভারতের জার্সি গায়ে মাঠে নেমে মোট ১১টি গোল করেছেন মহম্মদ হাবিব। এর মধ্যে ১৯৭২ প্রি-অলিম্পিকে ছিলেন ভারতের অধিনায়ক। দেশের হয়ে গোল করার পাশাপাশি তিনি গোল করিয়েছেনও বেশ কিছু এবং সেটাই ছিল তাঁর খেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ১৯৭০ সালে ব্যাংকক এশিয়ান গেমসে নঈমুদ্দিনের অধিনায়কত্বে ভারত ফুটবলে তৃতীয় স্থানে থেকে ব্রোঞ্জ পেয়েছিল। সেই দলের অন্যতম ছিলেন হাবিব। সেখানে সাউথ ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে করা দুটো গোলের মধ্যে একটি ছিল হাবিবের (অন্যটি করেছিলেন মগন সিং)। এছাড়া, প্রথম খেলায় থাইল্যান্ডের কাছে দু’গোলে পিছিয়ে থেকে, সুভাষ ভৌমিকের অনবদ্য দুটো গোলে যে সমতা ফেরায় ভারত, তার পেছনেও ছিল হাবিবের সক্রিয় ভূমিকা।

যে বছর কলকাতায় খেলতে আসেন, সেই ১৯৬৬ থেকে একটানা ১৯৭৫ অবধি মোট ১০ বার বাংলার হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে মাঠে নেমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন চারবার। যার মধ্যে অধিনায়ক ছিলেন ১৯৭২-এ গোয়ায়। এর আগে, ১৯৬৫-তে প্রথমবার অন্ধ্রপ্রদেশের হয়ে সন্তোষ ট্রফি খেলেন এবং চ্যাম্পিয়ন হন। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের হয়ে বিভিন্ন বছরে ১০ বার কলকাতা লিগ, ৪ বার আই.এফ.এ শিল্ড, ৫ বার ডুরান্ড কাপ, ৭ বার রোভার্স কাপ ও ২ বার ফেডারেশন কাপজয়ী দলের সদস্য ছিলেন মহম্মদ হাবিব। এছাড়াও জেতেন আরও অনেক ট্রফি। পরের দিকে কোচিং করিয়েছেন। কয়েক বছর প্রশিক্ষক হয়ে ছিলেন টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমিতে। সেই সময় তাঁর হাতে উঠে এসেছেন বেশ কিছু ভালো ফুটবলার। যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন দীপেন্দু বিশ্বাস। এছাড়া কলকাতার বড় ক্লাবেও কয়েকবছর সাফল্যের সঙ্গে কোচিং করিয়েছিলেন তিনি

জয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারতেন না হাবিব। ফুটবলে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিয়েছিলেন। খেলাটাকে সবসময়ের কাজ হিসেবে নিয়েছিলেন। এটাই পেশা, এটাই নেশা। কোনওদিন কোনও চাকরি করেননি। একবার ভাই আকবর, দাদাকে লুকিয়ে একটা সরকারি চাকরিতে ঢুকেছিলেন। হাবিব তা জানতে পেরে চরম তিরস্কার করেন ভাইকে। ক্লাবপ্রীতি বলতে আমরা সাধারণভাবে যা বুঝি, তা কোনওদিন দেখাননি তিনি। যখন যে ক্লাবের জার্সি গায়ে চড়িয়েছেন, শেষ রক্তবিন্দু ঝরিয়েছেন তার জন্য। একেবারে আদর্শ পেশাদারি প্রদর্শন। এর মূল উৎস ছিল, খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর অসাধারণ আত্মসম্মানবোধ ও দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, যা সবচেয়ে ভালো বোঝা গিয়েছিল কসমস ম্যাচে।

১৯৭৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর দিনটি কলকাতা ময়দানের ইতিহাসে স্বর্ণখচিত দিন হিসেবে খোদাই হয়ে গেছে। ঐদিন ইডেন গার্ডেন্স-এ মোহনবাগানের বিরুদ্ধে আমেরিকার কসমস ক্লাবের হয়ে খেলতে নেমেছিলেন ফুটবল-সম্রাট পেলে। সেদিন তো বটেই, তার অনেক আগে থেকেই কলকাতাসহ গোটা বাংলা চরম উত্তেজনা আর উন্মাদনায় কাঁপছিল। খেলার দিন যখন মাঠে নামলেন পেলে, মোহনবাগানের খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, ফটোগ্রাফার, সাংবাদিকদের মধ্যে দারুণ হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। সবাই সম্রাটের পেছনে দৌড়চ্ছে। তাঁর সঙ্গে ছবি তোলার জন্যে মরিয়া তখন গোটা মোহনবাগান দল। এ ওকে ঠেলছে পেলের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে। মাঠে ছিলাম সেদিন বাবার সঙ্গে। তাই আজও সব চোখে ভাসে। ওই মাতামাতির মধ্যে হঠাৎ দেখা গেল, একজন এইসব উন্মাদনা থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আছেন― মহম্মদ হাবিব। বিপক্ষ দলে থাকলে, নিজের সন্তানও যাঁর কাছে শুধুমাত্র প্রতিপক্ষ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বলেছিলেন— ‘পেলে অবশ্যই ফুটবলের সম্রাট। কিন্তু মাঠে আমার অপোনেন্ট। তিনিও ফুটবল খেলেন, আমিও তাই।’ সবাই জানেন, ঐদিন এক অবিস্মরণীয় খেলা খেলেছিল মোহনবাগান। যার পুরোভাগে ছিল হাবিবের বুকচেতানো লড়াই। খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছিল ২–২ গোলে। মোহনবাগানের হয়ে প্রথম গোলটিই ছিল হাবিবের (পরেরটা মানস ভট্টাচার্য)। খেলার পরে হোটেলে যখন সবাই মিলিত হয়েছিলেন, তখন ‘ব্ল্যাক পার্ল’ জড়িয়ে ধরেছিলেন হাবিবকে। প্রশংসা করেছিলেন তাঁর খেলার। এ যেন একেবারে দশে দশ। কারণ, দুজনেই তো ১০ নম্বর জার্সি পরতেন।

এই হলেন মহম্মদ হাবিব। আত্মসম্মানে পরিপূর্ণ, ফুটবলে মোড়া এক অসামান্য যোদ্ধা। যাঁর একটাই মন্ত্র ছিল― জেতো, নয়তো মরো। এই কারণেই ছোটখাটো চেহারার হয়েও তিনি কলকাতা ময়দানের একোমেবাদ্বিতীয়ম্― ‘বড়ে মিঞা’।

সেলাম জনাব।

তথ্যঋণ :

১) সোনার সত্তর― পি.কে. ব্যানার্জি (নিবন্ধ) / শারদীয় খেলা ১৩৯৬

২) আরবি রচিত কলকাতার ফুটবল- সম্পাদনা : শিবরাম কুমার (প্রভাবতী প্রকাশনী, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯)

৩) STORIES FROM INDIAN FOOTBALL― Jaydeep Basu (UBSPD 2005)

৪) মোহনবাগান অমনিবাস― সম্পাদনা : শিবরাম কুমার (প্রভাবতী প্রকাশনী, আশ্বিন ১৩৯০)

৫) EAST BENGAL CLUB : Commemorative Centenary Volume 2019

কৃতজ্ঞতা : জয়দীপ বসু

ছবি সৌজন্য: লেখক, Facebook

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।

One Response

‘আকবর ইশমে দারু মিশা হ্যায়’