সিল্কের চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিলো গায়ে। আয়নায় একবার দেখে নিলো নিজেকে, ঘুরেফিরে। বুকের মাঝখানে হাত দিয়ে দেখল ঠিকঠাকই আছে যন্ত্রটা। ঠান্ডা। শাড়ির কুঁচিটা একবার ঠিক করল। একবার গোড়ালি দিয়ে চেপে ধরে পেছনদিকের কাপড় ঠিক করে নিলো। আজ জিরো আওয়ারের ক্লাস আছে বলে তাড়াতাড়ি স্কুলে বেরনোর প্রস্তুতি। এরকমই বাড়িতে বলা আছে। দিনটা ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৩১। ক্লাস এইটের ছাত্রী। সকাল সাড়ে ন’টা। এমনিতে স্কুলের একটা বাস আসে নিয়ে যেতে। কিন্তু আজ আগেই বেরতে হবে। বেরিয়ে পড়ল। বন্ধু শান্তি ঘোষও (Shanti Ghosh) বেরিয়ে পড়েছে। শাড়ি আর সিল্কের চাদর। গল্প করতে করতে চলেছে দু’জন। ছ’সাত মাসের বড় শান্তি। ন্যাশনাল গার্লস স্কুলের সামনে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সতীশ রায়। দুই কিশোরী চেপে বসল ঘোড়ার গাড়িতে। গাড়ি চলতে শুরু করল।

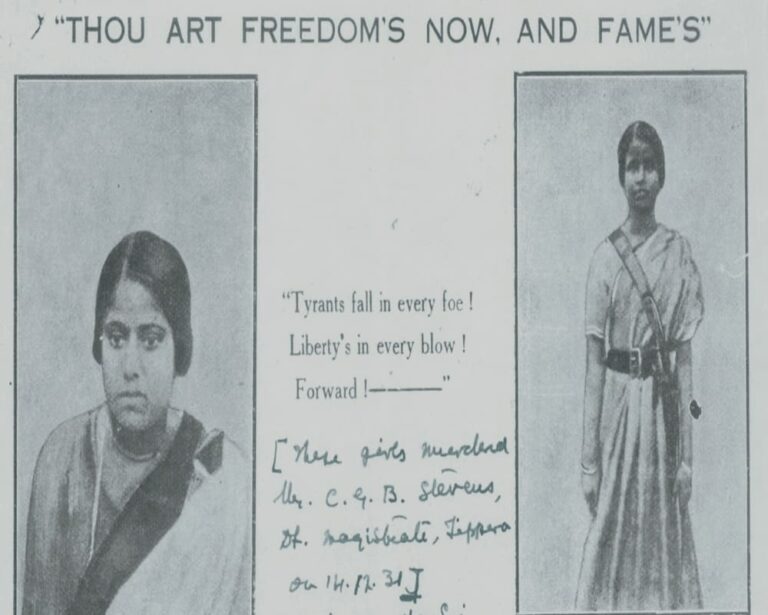

সুনীতি চৌধুরী (Suniti Chowdhury) আর শান্তি ঘোষ (Shanti Ghosh)। দু’জনেরই ব্লাউজের ভেতরে লুকোনো আছে পটাসিয়াম সায়ানাইডের ছোট্ট শিশি আর ঠান্ডা ছোট্ট দুটি মেশিন। ৪৫০ বোরের পিস্তল শান্তির কাছে আর ৩২০ বোরের পিস্তল সুনীতির কাছে। মণীদা, মানে মণীন্দ্রলাল চৌধুরী, পিস্তল পৌঁছে দিয়েছিল শান্তির কাছে। তারপর শান্তি থেকে সুনীতির কাছে। ঘোড়ার গাড়ি এগোচ্ছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর দিকে। কুমিল্লার কুখ্যাত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্টিভেন্স। অখিলচন্দ্র নন্দী তাঁর ‘বিপ্লবীর স্মৃতিচারণ’-এ লিখছেন – ‘গায়ে সিল্কের চাদর, জামার ভেতরে আগ্নেয়াস্ত্র, একটু পরেই বিরাট একটি বপুর সামনে দাঁড়াতে হবে ঐ ছোট্ট দুটি মেয়েকে। কিন্তু একটুও ভয় নেই তাদের, বেশ গল্প করছে ও হাসছে। যেন সেজেগুজে পিকনিকে যাচ্ছে। আমাকে দেখে হাসতে লাগল, ভাবখানা এই – একটু পরেই বিজয় পতাকা উড়িয়ে দেব’।

ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল কালেক্টর অফিসের সামনে। সুনীতির বাবা, উমাচরণ চৌধুরী কালেক্টার অফিসেই চাকরি করতেন। সুনীতি’র তাই ঢুকতে কোনও সংকোচ বা অসুবিধা হল না। সঙ্গে শান্তি। দুই কিশোরী। বেণি দুলিয়ে সোজা কালেক্টারের দরজার সামনে। হাতে একটা দরখাস্ত— মেয়েদের সাঁতার শেখার ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি সংক্রান্ত। সুনীতি’র স্মৃতিচারণে – “বিনা বাধায় বারান্দা পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। এবারে এক আর্দালীর সাক্ষাৎ মিললো। ইন্টারভিউ স্লিপ নিয়ে ভেতরে গেল সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেড়িয়ে এল বাঙালী এসডিও (নাম ছিল, নেপাল সেন) সহ স্বয়ং শ্বেতকায় মিঃ স্টিভেন্স। আমাদের হাতে দরখাস্ত ছিল, দেখল ভালো করে।…সাহেব আমাদের দরখাস্তের উপর রেফারেন্স লিখতে ভেতরে চলে গেল। এতটা সময় নষ্ট করা উচিৎ হয়নি। এর মধ্যেই তো কাজ শেষ করবার কথা। প্রমাদ গুনলাম- কি হবে যদি আর না আসে? যদি আর্দালীর হাতেই পাঠিয়ে দেয় দরখাস্তটা— তাহলে সব পরিকল্পনা তো ভেস্তে গেল। না। আমাদের সকল চিন্তা দূর করে আমাদের সামনে উপস্থিত হলো দু’জনেই…যদিও আমাদের লক্ষ্য একজন। লক্ষ্য সম্পর্কে আমরা ততক্ষণে সজাগ সতর্ক। লক্ষ্যভেদে একান্ত প্রস্তুত। এবার আর মুহূর্ত বিলম্ব হলো না। রিভলবার ব্লাউজের ভেতর থেকে বের করে চাদরে ঢাকা হাতে নিয়ে একেবারে উদ্যত। সামনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আর কথা নয় ছুটলো বুলেট। সাহেব দুজনও ছুটল ঘরের ভেতরের দিকে, আর আমাদের পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের পিঠের উপর বেয়ারা-আর্দালীর দল, মায় বাগানের মালিরাও বাদ গেল না।”

আরও পড়ুন: অপরাজেয় ডাক্তার হৈমবতী সেন

সুনীতির হাতের তালু এত ছোট ছিল যে, তর্জনি পিস্তলের টিগার্টে পৌঁছত না, তাই সে মধ্যমা দিয়ে গুলি চালানো প্র্যাকটিস করেছিল। অব্যর্থ লক্ষ্য। প্রথমে কিল-চড়-লাথি-ঘুষি, তারপর গরুর দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হল কিশোরী দু’জনকে। নাহ, মহিলা পুলিশ ছিল না তখন। দুই ফুলের মতো কিশোরীকে বেঁধে ফেলে রেখেছে বারান্দায়। সমস্ত কাগজে উঠেছিল প্রতিবাদের ঝড় এই প্রকাশ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে। আর মেয়ে দু’টি? ভাবছে সফল, না বিফল? ভারি পর্দার তলা দিয়ে কোনওরকমে দেখার চেষ্টা করছে ঘরের ভেতরে। অন্ধকার নেমে আসছে চোখ জুড়ে। অত্যাচারী শাসক ঘরে শুয়ে আছে। সাদা চাদরে ঢাকা। তাহলে আমরাও পেরেছি স্বাধীনতার লড়াইয়ে কিছুটা ভূমিকা পালন করতে! সারা গায়ে ব্যথা। কালশিটে। জমাট রক্ত। অনেক কষ্টে একে অপরের দিকে তাকাল শান্তি আর সুনীতি। দু’জনের চোখে তৃপ্তি। চোখে বন্ধ করল সুখে। ঠোঁট দুটো অস্ফুটে বলে উঠল— বন্দেমাতরম।

সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল দুই কিশোরীর কথা। বেলা একটায় পিছমোড়া করে তাদের চাপানো হল প্রিজন ভ্যানে। রাস্তার দু’পাশে জনসমাগম। দুই কিশোরী চিৎকার করে উঠল– ‘বন্দেমাতরম’। সে শব্দ ছড়িয়ে পড়ল ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল-কানাইলালের বাংলায়, মাস্টারদার বাংলায়, অরবিন্দ-বাঘাযতিন-রাসবিহারীর বাংলার পথে ঘাটে। ক্লাস এইট আর ক্লাস সেভেন, দুই কিশোরী, সদ্য ফোটা ফুলের মতো কোমল কিন্তু ভেতরে তাদের বজ্রের কাঠিন্য। অকথ্য অত্যাচারের চিহ্ন সারা গায়ে। তল্লাশির নামে খুলে নেওয়া হয়েছিল তাদের পরনের শাড়ি। সে নিয়ে বিস্তর লেখালেখি কাগজে কাগজে। কিছুই জানে না দু’জন। জানে না তাদের জন্য কোন মারাত্মক শাস্তি অপেক্ষা করে আছে। জানতেও চায় না। তারা জানে শুধু, শুধুমাত্র, দেশকে স্বাধীন করার জন্য তাদের উপর যে আদেশ এসেছিল, তা সফল করতে পেরেছে। ছড়িয়ে পড়ল বাংলার ঘরে ঘরে দুই বীরাঙ্গনার কথা। দুই কিশোরীর ছবিসহ পামফ্লেট বিলি হতে লাগল হাজারে হাজারে। স্বাধীনতার ডাক। সংগ্রামের ডাক।

আবেগের উন্মাদনায় একটা কাজ সংগঠিত করে ফেলা এক কথা, কিন্তু উন্মাদনার রেশ কেটে যাওয়ার পর জেলে, কারাগারের অন্ধকারে, দৈহিক ও মানসিক অত্যাচারের মুখোমুখি হওয়ার সময় প্রমাণিত হয় মানসিক দৃঢ়তা, যা উৎসারিত হয় আদর্শের প্রতি অবিচল আস্থা থেকে। বারো দিন কুমিল্লা জেলে রেখে পর্যুদস্ত পুলিশের কর্তারা। শত অত্যাচারেও মুখ দিয়ে একটি শব্দ বার করাতে পারেনি তারা। তড়িঘড়ি ওদের পাঠিয়ে দিল কলকাতায়। ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩১।

কলকাতায় ওদের বিচারের জন্য গঠন করা হল বিশেষ আদালত। কলকাতায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেল। গোপন তথ্য বার করার জন্য আরও ভয়ংকর অত্যাচার, কুখ্যাত পুলিশ অফিসারদের। বৈদ্যুতিক শক দেওয়া, নগ্ন দেহে বরফের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুইয়ে রাখা, নখের ডগায় পিন ঢুকিয়ে দেওয়া— এইসব অত্যাচারের কথা শুনেছিল ওরা। মুখোমুখি হতে যাচ্ছে এবার। চাঁদপুর থেকে গোয়ালন্দ, স্টিমারে আসছে পুলিশ পাহারায়। কী করছিল কিশোরী দু’জন! প্রিয় দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে বলে চোখ জলে ভরে যাচ্ছিল! না। স্টিমারে দু’জনে একে অপরের আঙুলগুলো নিজের হাতের ভেতর শক্ত করে ধরেছিল। তারপর আঙুলের ডগায় পিন ফুটিয়ে দিচ্ছিল সজোরে। সহ্যশক্তি বাড়াচ্ছিল দু’জনে এইভাবে। আর প্রতিজ্ঞা করছিল, শত অত্যাচারে কোনও তথ্য ফাঁস করবে না। মৃত্যু এলেও নয়। ক্লাস এইটের শান্তি আর সেভেনের সুনীতি। শান্তি দাস (ঘোষ) জন্মেছিলেন ২২ নভেম্বর, ১৯১৬। সুনীতি চৌধুরী (ঘোষ) জন্মেছিলেন ২২ মে, ১৯১৭। জন্মের শতবর্ষ পেরিয়ে গেল অনাদরে, অবহেলায়। আমরা মনে রাখতে জানি না, কারণ, মুহূর্তের জীবনকেই তো যাপন করার উৎসবে মেতে উঠি। ভুলে যাই আমাদের উৎসভূমি। শিকড়।

কলকাতায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেল। গোপন তথ্য বার করার জন্য আরও ভয়ংকর অত্যাচার, কুখ্যাত পুলিশ অফিসারদের। বৈদ্যুতিক শক দেওয়া, নগ্ন দেহে বরফের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুইয়ে রাখা, নখের ডগায় পিন ঢুকিয়ে দেওয়া— এইসব অত্যাচারের কথা শুনেছিল ওরা। মুখোমুখি হতে যাচ্ছে এবার।

জেলের গাড়ি সশস্ত্র পুলিশে বোঝাই। তার মাঝে খদ্দরের লাল পাড় শাড়ি ও লাল ব্লাউজ পরে বসে আছে দুটি রক্তকরবী ফুল। দুই মেয়ের আবদারে শান্তি দাসের মামা আগের দিনই দিয়ে গেছিল খদ্দরের শাড়ি ও ব্লাউজ। এ নিয়েও বিস্তর জেদাজেদির ঘটনা ঘটেছিল জেলারের সাথে। কলকাতা হাইকোর্ট। গাড়ি গিয়ে পৌঁছল গেটের সামনে। গেটের দু’পাশে সার দিয়ে পুলিশবাহিনী। তার মাঝখান দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দুই কিশোরীকে। কোর্ট-কক্ষে তিল ধারণের জায়গা নেই। কাঠগড়ায় ভোরের মাধবীলতার মায়া মেখে দুটি কন্যা। নিশ্চুপ কোর্টকক্ষ। বিচারক আসন নিয়েছেন। হঠাৎ দুই মেয়ে চিৎকার করে উঠল, আমাদের বসতে চেয়ার দেওয়া হোক। আত্মমর্যাদাবোধ। স্থির দৃষ্টি বিচারকের দিকে, যার হাতে আছে ওদের মৃত্যু পরোয়ানা। চেয়ার আনা হল শেষমেশ।

১৮ জানুয়ারি, ১৯৩২ থেকে মামলা চলেছিল ২৮ জানুয়ারি, ১৯৩২ পর্যন্ত। চূড়ান্ত রায় ঘোষণার দিন, ২৮ জানুয়ারি ’৩২, সকাল আটটায়, দু’জনকে নিয়ে যাওয়া হল হাইকোর্টে। সাড়ে ন’টা। বিচারক এলেন। রায় পড়তে লাগল ঘণ্টা দেড়েক। দণ্ডাদেশ ঘোষিত হল অবশেষে – ‘যাবজ্জীবন কারাবাস’। দু’জনের মুখের হাসিটুকু মিলিয়ে গেল। দু’জনেই চেয়েছিল ফাঁসি। জীবনকে বলি দিয়ে জীবন জাগানোর শপথ। শান্তি দাস তাঁর স্মৃতিচারণে লিখছেন— ”ফাঁসির আদেশের প্রতীক্ষা করছিলাম। তাই যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ডাদেশে যেন হতাশ হলাম। চরম মুক্তির পূর্ব মুহূর্তে এ যেন চিরজীবনের বন্ধনের ব্যবস্থা।”

সাড়ে ন’টা। বিচারক এলেন। রায় পড়তে লাগল ঘণ্টা দেড়েক। দণ্ডাদেশ ঘোষিত হল অবশেষে – ‘যাবজ্জীবন কারাবাস’। দু’জনের মুখের হাসিটুকু মিলিয়ে গেল। দু’জনেই চেয়েছিল ফাঁসি। জীবনকে বলি দিয়ে জীবন জাগানোর শপথ।

জেনানা ফাটক। প্রেসিডেন্সি জেল। জেলে তখন বিপ্লবী কমলা দাশ, বিভা দাশগুপ্তরা ওদের অভ্যর্থনা করল। সুনীতির ডাকনাম ছিল বুলবুল। মিষ্টি গলা। গানে গানে ভেঙে দিতে পারত কয়েদখানার গরাদ।

তারপর মেদিনীপুর জেল। যেদিন হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠতে গেছে, সেদিন স্টেশনে কাতারে কাতারে মানুষ। কুলি-কামিন থেকে শুরু করে সবাই পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে চিৎকার করছিল— বন্দেমাতরম। দুটি কিশোরীর দেশের প্রতি আত্মত্যাগ নাড়িয়ে দিয়েছিল বেঁচে থাকার অর্থ। ট্রেন ছেড়ে দেবার পরেও সবাই পেছন পেছন দৌড়েছিল আবেগ আর ভালোবাসায়। তারপর কারাজীবন। কোনও ক্ষোভ বা হতাশা তাদের কারাজীবনে দেখা যায়নি, সমর্পণের তেজ ছিল সে জীবনযাপনে। দেশের জন্য কিছু করতে পারার তৃপ্তি ছিল।

খাওয়া তখনও শেষ হয়নি, জমাদারনি তাড়া লাগালো, শিগগির তৈরি হয়ে নিন, গান্ধিজী এসে পড়বে এখুনি। খেয়ে ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই দরজায় টুক টুক শব্দ। গান্ধী-টুপি পড়া ফর্সা, লম্বা, সুদর্শন এক ভদ্রলোক এবং তাঁর পেছনে গান্ধিজী। সালটা ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। ব্রিটিশ কর্তারা বাংলার বন্দিদের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দিয়েছে গান্ধিজীকে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তন শুরু হয়েছে। গান্ধিজী এসেছেন প্রেসিডেন্সী জেলে। বন্দিমুক্তি আন্দোলন তখন চলছে। বাংলার বিভিন্ন জেল থেকে প্রতিনিধি হিসাবে কয়েকজনকে আনা হয়েছে প্রেসিডেন্সী জেলে। শান্তি আর সুনীতি এসেছে মেদিনীপুর জেল থেকে। কথা বলছে গান্ধিজীর সাথে। দু’জনেই দয়াভিক্ষার বিরোধী, দু’জনেই সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী। বিতর্ক ছিল আলোচনায়। বাপুজি ছিলেন অচঞ্চল। শান্তি দাসের কথায় – “বিদায় নেবার আগে গান্ধিজী প্রতিশ্রূতি দিয়ে গেলেন, ‘তোমাদের মুক্তি আমি অর্জন করবই। তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করব স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার মধ্যে’। মুক্তির জন্য সময় লাগল আরও কিছুটা। ২৪ এপ্রিল, ১৯৩৯। শান্তি-সুনীতির কারাগার জীবন শেষ হল।

শুরু হল আরেক নতুন দীর্ঘ লড়াই। হার না মানা এই মানসিক জোর এরা কোথা থেকে পেয়েছিল! ভাবলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়! নিজের উপর কতখানি বিশ্বাস ও আস্থা থাকলে আর কত সুদৃঢ়ভাবে পা দুটি মাটিতে প্রোথিত থাকলে এই জোর পাওয়া যায়। ভাসমান অ্যাপ সমৃদ্ধ নকলনবিশ ধার করা জীবন নয়। মাথা উঁচু করে নিজেকে ও চারপাশকে দাঁড় করানোর জেদ। জেল থেকে যখন বেরোলেন দু’জনে, শান্তির বয়স ২৩ আর সুনীতির ২২। ম্যাট্রিক, আইএসসি, এমবি (বর্তমানে এমবিবিএস) একে একে দুরন্ত রেজাল্ট করে ডাক্তার হলেন সুনীতি। কোন অবস্থায়! যখন তাঁর বাবার পেনশন বন্ধ পুলিশি অত্যাচারে, দুই দাদা গ্রেফতার আর ছোটভাই শুধু দু’বেলা দুমুঠো খাবার যোগানোর জন্য ফেরিওয়ালা হয়ে ঘুরে ঘুরে যক্ষ্মায় মারা গেছে। সেই নিরন্ন অবস্থা থেকে আরেক লড়াইতে জয়ী হলেন। ডাঃ সুনীতি চৌধুরী হলেন। আজীবন দুঃস্থ গরিবদের সেবা করে গেলেন। লড়াই করলেন গণতন্ত্রের পক্ষে। ১৯৪৭ সালে বিয়ে করলেন কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়নের নেতা প্রদ্যোৎকুমার ঘোষকে। অন্যদিকে শান্তি ঘোষ বেঙ্গলি উইমেনস কলেজ থেকে পাশ করলেন। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। ১৯৪১ সালে নেতাজীর সাথে তাঁর দীর্ঘ কথা হল। ১৯৪২ সালে যোগ দিলেন কংগ্রেসে, দেশ গড়ার কাজে। বিয়ে করলেরন অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাসকে, সংসারজীবনে থিতু হলেন। ১৯৫২-৬২ এবং ৬৭-৬৮, তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ লেজিলেস্টিভ কাউন্সিলের সদস্য। ১৯৬২-৬৪ ছিলেন লেজিলেস্টিভ অ্যাসেম্বলির মেম্বার। এগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করার কারণ একটাই, জীবনকে তীব্র ভালোবাসাময় যাপনযোগ্য করার লড়াই থেকে একমুহূর্ত সরে না আসার উদাহরণ রাখার জন্য। স্বাধীনতার পর সুনীতি চন্দননগর হাসপাতালে যোগ দিলেন ডাক্তার হিসাবে। লেডি ডাক্তার প্রান্তিক মানুষদের ‘মা’ মারা গেলেন ১২ জানুয়ারি, ১৯৮৮। শান্তি ঘোষের জীবনাবসান ঘটল একবছর পর, ১৯৮৯ সালে।

নিঃশব্দে অজান্তেই চলে গেল দুই বীরাঙ্গনার জন্মের শতবর্ষ। ‘শান্তি-সুনীতি’ একসঙ্গে উচ্চারিত হত বিপ্লবীদের কাছে। অথচ স্বাধীন দেশে তাঁরা অনুচ্চারিতই থেকে গেলেন আড়ালবাসী হয়ে।

আঞ্চলিক ইতিহাস ও বিস্মৃত বাঙালি রজত চক্রবর্তীর চর্চার প্রিয় বিষয়। বর্তমান পত্রিকা, ভ্রমণআড্ডা, হরপ্পা, পরম্পরা, মাসিক কৃত্তিবাস, নতুন কৃত্তিবাস ইত্যাদি নানা পত্রিকায় তাঁর লেখালেখি দেখা যায়। পঞ্চাননের হরফ, গৌরপ্রাঙ্গনের গোরা, আশকথা পাশকথা, পান্থজনকথা তাঁর উল্লেখযোগ্য বই। বাংলার হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের খোঁজে 'ধুলো মাটি বাংলা' প্রকাশিতব্য।

One Response

বইয়ের পাতায় ছবি দেওয়া বিপ্লবীদেরই বর্তমান সময় ভুলতে বসেছে।

তবে আমার কাছে এই লেখা পরম শ্রদ্ধার 🙏 গর্বেরও 🙏🙏