(Goddess Kali)

পশ্চিমবঙ্গের নবম থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত টেরাকোটা বা পোড়ামাটির শিল্পে আবৃত বেশ কয়েকটি ইটের মন্দির রয়েছে। যেহেতু এই অঞ্চলে শাক্ত বা শক্তি পূজা বৈষ্ণব বা শৈবধর্মের অনেক পরে প্রচলিত হয়েছিল, তাই অধিকাংশ মন্দিরের টেরাকোটা প্যানেলে সাধারণত শিব, বিষ্ণু, রাম-সীতা বা রাধা-কৃষ্ণের মতো হিন্দু দেবী দেবতাদের চিত্রিত করে, দেবী দুর্গা এবং কালীকে নয়। দুর্গা ও কালীও টেরাকোটা প্যানেলে চিত্রায়িত হয়েছে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেক কম! তা সত্ত্বেও তখনকার সমাজে কালীর বিভিন্ন রূপের উদ্বভাবন বাংলার মন্দিরের টেরাকোটা ফলকে প্রতিফলিত হয়েছে। (Goddess Kali)

কালী থেকে শ্যামার রূপ পরিবর্তন

হিন্দুধর্মে কালী হলেন দশমহাবিদ্যার মধ্যে প্রথম দেবীসত্তা। দশমহাবিদ্যা হল দেবী পার্বতীর দশটি বিশেষ রূপের সমষ্টিগত নাম। মহাবিদ্যাগণ প্রকৃতিগতভাবে তান্ত্রিক। যেহেতু তান্ত্রিক উপাসনা থেকে দেবীর উৎপত্তি, গোড়ার দিকে হিন্দু iconography বা মূর্তিতত্ত্বে কালীকে খুব একটা মাতৃতুল্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হত না।

সত্যি কথা বলতে কালীকে মাতৃসুলভ ভাবাটা কিন্তু সহজ ছিল না। মহাকালীর গায়ের রং কালো। তিনি এলোকেশী এবং মূলতঃ দিগ্বসনা। দেবী উজ্জ্বল দাঁত ও রক্তরাঙা জিভ বার করে গলায় নরমুণ্ড ও রক্তজবার মালা পরে কোমরে কাটা হাতের মালা ঝুলিয়ে শিবঠাকুরের উপর এক পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি চতুর্ভুজা, ডানদিকের দুটি হাতে বর ও অভয় মুদ্রা এবং দুটি বাম হাতের একটিতে খড়্গ এবং অপরটিতে নরমুণ্ড ধারণ করেন। এই দেবী কীভাবে বাঙালির আরাধ্য শ্যামা হয়ে উঠলেন সে গল্পটা বেশ ইন্টারেস্টিং। (Goddess Kali)

১৬৩০ থেকে ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে নবদ্বীপের একজন উচ্চস্তরের তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের লেখা বৃহৎ তন্ত্রসার গ্ৰন্থের মাধ্যমে কালীর ভাবমূর্তির পরিবর্তন ঘটে। তাঁর রচনায় দেবীর রূপ এবং পূজার রীতিনীতি সম্পর্কে এমন ধারণা তৈরি করা হয়েছিল, যার ফলে সাধারণ মানুষ ঘরে বসে কালীর পূজা করতে পারেন। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য এবং রামপ্রসাদ সেনের মতো ভক্ত কবিরা কালীকে মাতৃরূপে উপাসনা করে শ্যামা সংগীত গেয়েছিলেন। গৃহস্থরা দক্ষিনাকালী ও শ্যামাকালীর পুজো শুরু করেন। (Goddess Kali)

“বীরভূমের ঘুড়িষা গ্রাম রঘুনাথ মন্দিরে আমরা দেবী কালীর অন্যতম প্রাচীন পোড়ামাটির ফলকটি দেখতে পাই। এখানে দেবীকে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উগ্র রূপে দেখা যায়।”

কালী অগ্নিময় দেবী থেকে বাংলার ঐশ্বরিক কন্যা শ্যামা হয়ে ওঠেন। তাঁর মুখমন্ডল কোমল হয়ে ওঠে, তৈরি হয় এমন একটি ভাবমূর্তি যেখানে কালী তাঁর স্বামী শিবের উপর পা রাখার জন্য লজ্জিত হয়ে জিভ বার করে ফেলেন যা সমাজের পিতৃতান্ত্রিক ধারণার সাথে খাপ খায়। যদিও এই তত্ত্বটির কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, কিন্তু মা কালীর জিভ বার করে রাখার কারণ হিসাবে এটি বহুল প্রচলিত। (Goddess Kali)

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০-১৭৮২) শ্যামা পূজা জনপ্রিয় করেছিলেন এবং অন্যান্য জমিদাররা জনসাধারণের বাড়িতে কালী পূজার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। বর্তমান সময়ের পূজা এবং উদযাপনের ধরণ, বা দীপান্বিতা কালী পূজা, এই পূজাগুলির সাথেই সম্পর্কিত। (Goddess Kali)

“পূর্ব বর্ধমানের জেলায় কাটোয়ার কাছে বাঘটিকরা গ্রামের শিব মন্দিরে পোড়ামাটির ফলকে কোকামুখী কালীর দুটি মূর্তি দেখা যায়। তার মধ্যে একটিতে কালী গলায় কাটা মুণ্ডর মালা ও কোমরে কাটা হাতের কোমরবন্ধনী পরে থাকলেও কোমরের নিচে শাড়ির আভাস বেশ বোঝা যায়।”

এই পরিবর্তিত চিত্রের সাথে তাল মিলিয়ে, আঠারো শতকের পর থেকে বাংলার মন্দিরের টেরাকোটার ফলকে কালীর দেবীমূর্তির উগ্র প্রকাশ খুব কমই দেখা যায়। তার পরিবর্তে, দেবীমুর্তির একটি নম্র সংস্করণ চিত্রায়ণ করা হয়। এই পোড়ামাটির বা টেরাকোটার ফলকগুলি থেকে আমরা সময়ের সাথে বাংলার সমাজে কালীঠাকুরের রূপ পরিবর্তনের একটা খন্ডচিত্র দেখতে পাই। (Goddess Kali)

টেরাকোটায় কালীর রূপান্তর

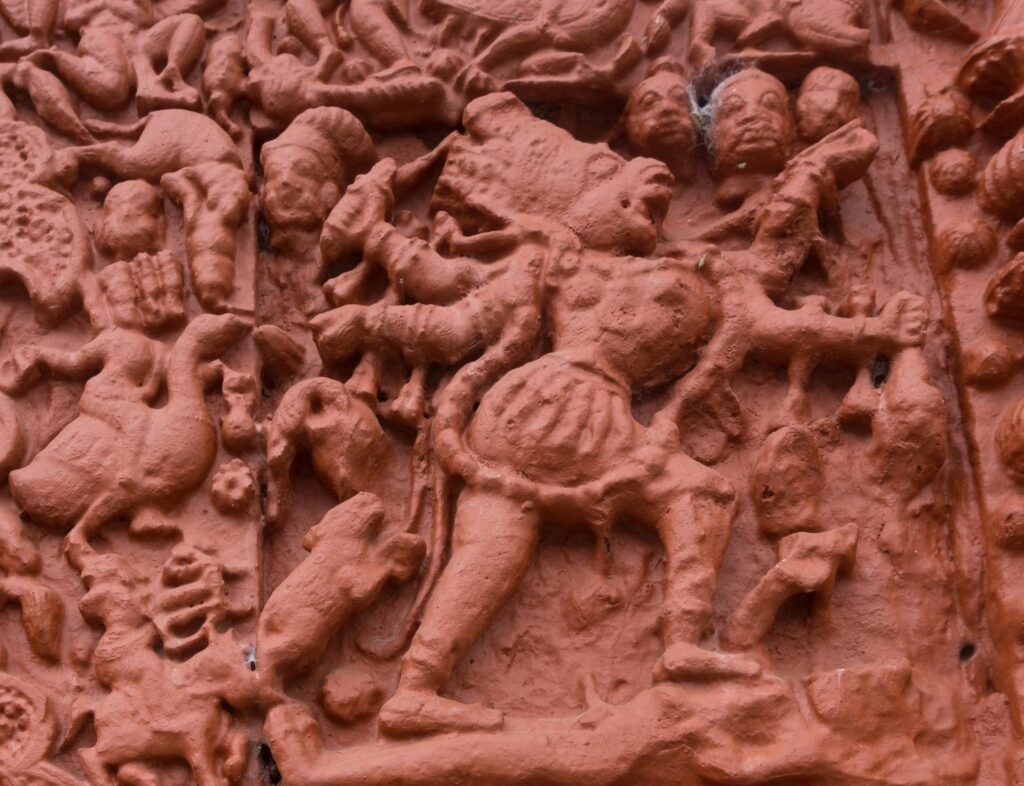

বীরভূমের ঘুড়িষা গ্রাম রঘুনাথ মন্দিরে আমরা দেবী কালীর অন্যতম প্রাচীন পোড়ামাটির ফলকটি দেখতে পাই। এখানে দেবীকে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উগ্র রূপে দেখা যায়। ১৬৩৩ সালে নির্মিত এই মন্দিরের ফলকে দেবী কালীকে আমরা দিগম্বরী রূপে কাটা মুন্ড মালা পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাই। দেবী এখানে অস্বাভাবিকভাবে লম্বা জিহ্বা সহ পশুর মতো মুখমন্ডল ধারণ করেছিলেন। তিনি জ্বলন্ত চিতায় অবস্থিত শবদেহের উপর দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় একটি কাটা নরমুন্ড লেহন করছিলেন। এই রূপটিকে কোকামুখী কালী বলা হয়, যদিও কেউ কেউ যুক্তি দেন যে এটি চামুণ্ডা হতে পারে। (Goddess Kali)

ঘুড়িষার মতো ১৬৫৫ সালে নির্মিত বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে কেষ্ট রায় মন্দির এবং পুরুলিয়ার ১৬৯৮ সালে নির্মিত চেলিয়ামার রাধামাধব মন্দির দুটিতে কালীকে তার পুরোনো ভয়ঙ্কর অবতারে চিত্রিত করা হয়েছে। চেলিয়ামার মন্দিরে দেবীকে রীতিমত যুদ্ধ্বং দেহি ভঙ্গিতে দেখা যায়। (Goddess Kali)

এরপরে ধীরে ধীরে অষ্টাদশ শতাব্দীর মন্দিরগুলোর দিকে তাকালেই টেরাকোটার ফলকে কালীর রূপ পরিবর্তন বুঝতে পারা যায়। (Goddess Kali)

পূর্ব বর্ধমানের জেলায় কাটোয়ার কাছে বাঘটিকরা গ্রামের শিব মন্দিরে পোড়ামাটির ফলকে কোকামুখী কালীর দুটি মূর্তি দেখা যায়। তার মধ্যে একটিতে কালী গলায় কাটা মুণ্ডর মালা ও কোমরে কাটা হাতের কোমরবন্ধনী পরে থাকলেও কোমরের নিচে শাড়ির আভাস বেশ বোঝা যায়। কোনও প্রতিষ্ঠালিপি না থাকলেও, কালীর বেশভুষায় শাড়ির উপস্থিতির দরুণ আন্দাজ করা হয় মন্দিরটি আঠারো শতকের সময় তৈরি করা হয়েছিল। দু;খের বিষয়, সাম্প্রতিককালে মন্দিরটি সংস্কার করার সময়, টেরাকোটার ফলকগুলিকে অপটুভাবে বাদামি রং করা দেওয়া হয়েছে। (Goddess Kali)

১৭৬৮ সালে নির্মিত বীরভূম জেলার উচকরণে অবস্থিত শিব মন্দিরের দুটি সংলগ্ন টেরাকোটার ফলকে পাশাপাশি দুটি কালীমূর্তি দেখা যায় যাঁদের বেশভূষা উল্লেখযোগ্য। দুজনেই সালঙ্করা, মাথায় মুকুট রয়েছে। ডানদিকের কালীমূর্তিটি শিবের বুকে পা রেখে খাঁড়া ও নরমুন্ড হাতে বেশ আস্ফালনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি পরিধান করে আছেন কাঁচুলি সহযোগে শাড়ি, চার হাতে অনেক অলঙ্কার এবং গলায় মুন্ডমালার পরিবর্তে অলংকৃত মালা। (Goddess Kali)

কালীকে দেবী হিসেবে পূজা করা প্রাচীনতম টেরাকোটা অলঙ্করণে সজ্জিত মন্দির হল দক্ষিণা কালী মন্দির, যা ১৭১২ সালে খড়গপুরের মালঞ্চে গোবিন্দরাম রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দিরের টেরাকোটা ফলকেও কালীকে মাথায় মুকুট ও শাড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়। মুর্শিদাবাদ জেলার বরোনগরে অবস্থিত ১৭৫৩ সালে নির্মিত গঙ্গেশর মন্দিরের টেরাকোটা ফলকেও কালীকে শাড়ি ও অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়। এছাড়া ১৬৯৪ সালে নির্মিত হুগলির কোটালপুরের রাজরাজেশ্বরী মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকে দুর্গার পাশে শাড়ি পরা কালীর মূর্তি চোখে পড়ে। (Goddess Kali)

আঠারো শতকের বাংলার মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকে শুধু কালীর পোশাকের পরিবর্তন হয়নি, তাঁর ভাবভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে ১৭৮৬ সালে নির্মিত হুগলির আটপুরের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের একটি ফলকে কালীমূর্তিটি ধরা যেতে পারে। (Goddess Kali)

এখানে দেবী প্রকৃত অর্থে বস্ত্রহীন কিন্তু গলায়, কোমরে এবং পায়ে অলংকার পরিধান করেন এবং লক্ষ্য করার বিষয় হল যে এর সাথে সাথেই গলায় নরমুন্ডর মালাও পরিধান করেন। তিনি উপরের দুটি হাতের একটিতে ছিন্ন মুণ্ড এবং অন্যটিতে একটি খাঁড়া ধরে আছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যজনকভাবে দেবী নিচের দুটি হাতে একটি বর্শাও ধরে আছেন। এখানে শিবের কোনও অস্তিত্ব নেই আর কালীর দাঁড়ানোর ভঙ্গিমাটি অনেকটা নাচের ভঙ্গিমার মতো। কিন্তু এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল যে এখানে কালী জিভ বের করে থাকলেও, তাঁর মুখে একটি প্রশস্তির হাসি লেগে রয়েছে। (Goddess Kali)

বীরভূমের ঘুড়িষা গ্রামের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। রঘুনাথের মন্দির ছাড়াও সেখানে ১৭৩৯ সালে নির্মিত লক্ষ্মী জনার্দন মন্দিরে দেবীর বিবর্তিত রূপের চিহ্ন দেখা যায়। সেখানে, কালী গলায় মুণ্ডমালা পরে থাকলেও, প্রথাগত অলংকার পরেন। তাঁর পায়ের নিচে মহাদেব থাকলেও, তাঁর মুখে একটি শান্ত সলজ্জ ভাব রয়েছে। (Goddess Kali)

আরও পড়ুন: বিজয়দুর্গের বিজয়গাথা

কালীর হিংস্রতাকে প্রশমিত করার আরেকটি উদাহরণ হল টেরাকোটার ফলকে চিত্রিত কৃষ্ণ কালীর গল্প, যা বাংলায় বহুল প্রচলিত। কথিত আছে যে রাধার স্বামী আয়ান ঘোষ যখন তাঁর স্ত্রীকে তাঁর প্রেমিক কৃষ্ণের সাথে ধরার চেষ্টা করেছিলেন, তখন কৃষ্ণ কালীর রূপ ধারণ করেছিলেন। এই কৃষ্ণকালী শাক্ত এবং বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়েরই উপাস্য। (Goddess Kali)

এভাবেই বাংলার মন্দিরগুলির গায়ে টেরাকোটার মূর্তিগুলি বাংলার আরাধ্য অন্যতম দেবী মা কালীর রূপ বিবর্তনের সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

ছবি পরিচিতি

১. বীরভূম জেলার ঘুড়িষা গ্রামের ১৬৩৩ সালের রঘুনাথ মন্দিরের টেরাকোটায় কোকামুখী কালী। এটি হল টেরাকোটায় কালীর প্রথম দিকের রূপ

২. ১৬৯৮ সালে নির্মিত চেলিয়ামার রাধামাধব মন্দিরে টেরাকোটায় কালী শুধু কোকামুখী নন, রীতিমত যুদ্ধের আগ্রাসী মনোভাবে দেখা যায়।

৩. পূর্ব বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার কাছে বাঘটিকরা গ্রামের শিব মন্দিরে পোড়ামাটির ফলকে কোকামুখী কালীর পরনে শাড়ির আভাস দেখা যায়।

৪. ১৭৬৮ সালে নির্মিত বীরভূম জেলার উচকরণে শিব মন্দিরের সালঙ্কারা কালী। ডানদিকের কালী পুরোপুরি শাড়ি পরিহিত। দুজনের মাথায় মুকুট রয়েছে।

৫. ১৭১২ সালে নির্মিত খড়গপুরের মালঞ্চে দক্ষিণা কালী মন্দিরে শাড়ি ও মুকুট পরা কালী।

৬. মুর্শিদাবাদ জেলার বরনগরে অবস্থিত ১৭৫৩ সালে নির্মিত গঙ্গেশর মন্দিরের টেরাকোটা ফলকেও কালীকে শাড়ি ও অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় দেখা যায়।

৭. ১৭৮৬ সালে নির্মিত হুগলির আটপুরের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের একটি ফলকে কালীমূর্তি। এখানে কালী জিভ বের করে থাকলেও, তাঁর মুখে একটি প্রশস্তির হাসি লেগে রয়েছে। (ছবি: তথাগত সেন)

৮. ১৭৩৯ সালে নির্মিত লক্ষ্মী জনার্দন মন্দিরে টেরাকোটা ফলকে কালী মুন্ডমালার সাথে প্রথাগত অলংকার পরেন। তাঁর মুখে একটি শান্ত সলজ্জ ভাব রয়েছে।

৯. ১৬৯৪ সালে নির্মিত হুগলির কোটালপুরের রাজরাজেশ্বরী মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকে দুর্গার পাশে শাড়ি পরা কালীর মূর্তি চোখে পড়ে।

১০. বাঁকুড়া জেলার জয়পুর গ্রামে দত্ত পাড়ার নবরত্ন মন্দিরে কৃষ্ণকালীর টেরাকোটা ফলক।

ছবি ঋণ: লেখক

মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ছিলেন নামী কোম্পানির দামী ব্র্যান্ড ম্যানেজার। নিশ্চিত চাকরির নিরাপত্তা ছেড়ে পথের টানেই একদিন বেরিয়ে পড়া। এখন ফুলটাইম ট্র্যাভেল ফোটোগ্রাফার ও ট্র্যাভেল রাইটার আর পার্টটাইম ব্র্য্যান্ড কনসাল্টেন্ট। পেশার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছেন নেশাকেও। নিয়মিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হয় বেড়ানোর ছবি এবং রাইট আপ।

One Response

খুব তথ্যবহুল লেখা