আমরা যা কিছু পড়ছি, তার একটা নির্দিষ্ট অবয়ব আছে। আমাদের সমস্ত পাঠের আড়ালে একটা দেখা লুকিয়ে থাকে। অক্ষর, শব্দ, তার বিন্যাস, অন্তর্বতী স্পেস, দু’টি অনুচ্ছেদের আড়ালে শুয়ে থাকা ফাঁকা সাদা জমিটুকু – এই সমস্ত কিছু মিলে পাঠকের দর্শকসত্ত্বাকে জাগিয়ে তুলতে চায়। সেই জাগরনের এক ভিন্নতর পাঠ আছে। অক্ষরের যে নিজস্ব শরীর, সে তো রেখারই আর এক রূপ। এবং সেই শরীরচর্চার বিবিধ উপাদান, তার পরিমিতি ও গণিত, সর্বোপরি তার অপরিসীম নান্দনিকতা নিয়ে স্বতন্ত্র এক পথে পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছে মানুষের আদিকাল থেকেই ছিল। সে সুন্দরকে খুঁজতে চেয়েছে সর্বত্র। তার সমস্ত লিখনে, প্রতিটি আঁচড়ের আড়ালে, এক স্বয়ংক্রিয় মুহূর্তমেধায় সে অজান্তে এক শিল্পীকে লালন করে এসেছে। অক্ষরশিল্পের এই চর্চার আর এক নাম ক্যালিগ্রাফি।

এই অক্ষরশিল্পের সূচনা সভ্যতার জন্মের আদিকাল থেকে। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের পূর্বপুরুষেরা গুহাগাত্রে দৃশ্যচিত্রের পাশাপাশি অক্ষরচিত্রকে রূপ দিতে চেয়েছেন যোগাযোগ ও আত্মপ্রকাশের জন্য। প্রায় ৩৫০০ বছর আগের ঈজিপ্সীয় হায়রোগ্লিফিকস, অক্ষর ও ছবির সেই প্রণয়গাথা। মুদ্রণযন্ত্র আসার আগে সেই সময়কার সমস্ত বই, পুঁথি, মন্দিরগাত্রে খোদাই করা ধর্মীয় বাণী, সমাধিফলক এই সমস্ত কিছুকেই অক্ষরের অপরূপ অলঙ্কারে যাঁরা ভরিয়ে তুলেছেন, তাঁদের শিল্পী না বলে পারি কী করে!

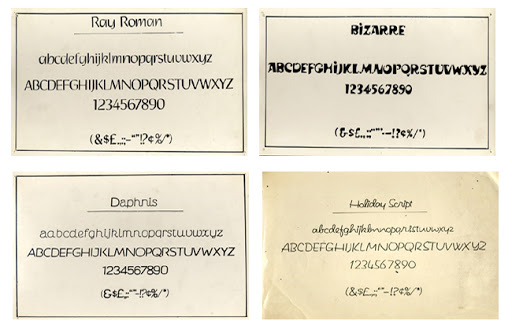

প্রাচ্য নাকি পাশ্চাত্য, আগে কোন প্রান্তে এই অক্ষরের রূপচর্চা শুরু হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। ইয়োরোপে ৮৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দে গ্রিক ও রোমানরা তৎকালীন ল্যাটিন বর্ণমালাকে মূল ভাষা হিসাবে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বাইবেল-সহ নানা ধর্মীয় বইপত্র নানাবিধ ক্যালিগ্রাফিক মডেলে সাজিয়ে তুলতে থাকে। তাদের লেটারিংয়ের সেই ফর্ম ও ডিজাইন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হল। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর তৈরি হল নানা রকমের ফন্ট বা অক্ষরশৈলি।

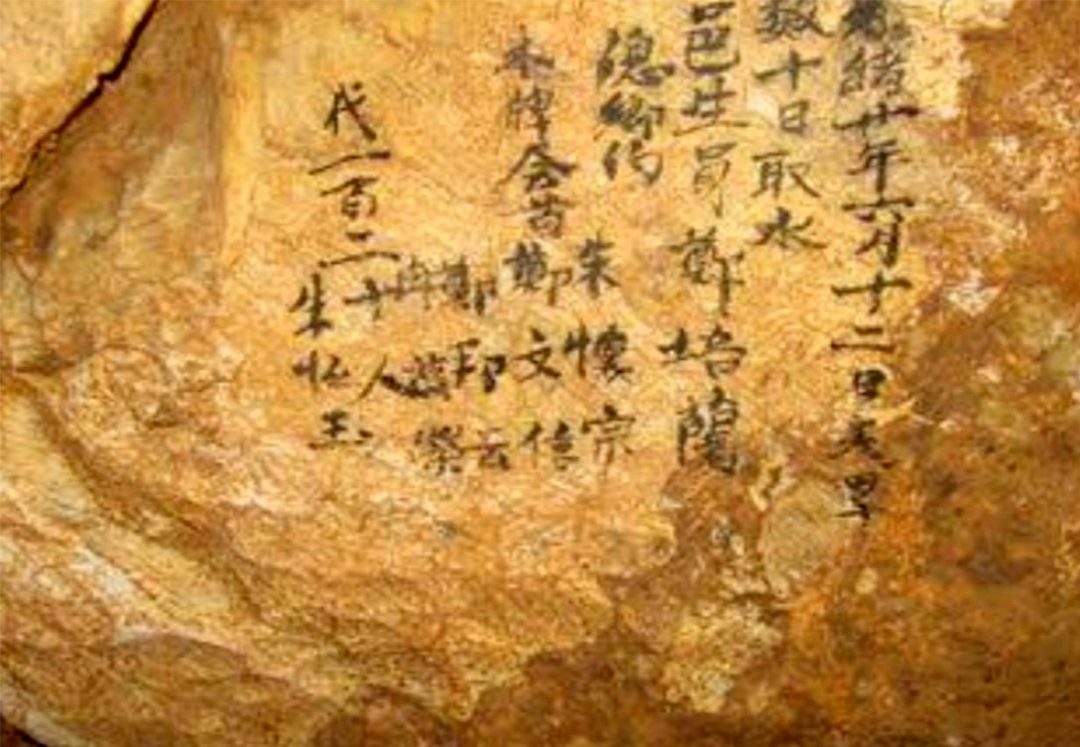

এর সম্পূর্ণ অন্য প্রান্তে, সুদূর প্রাচ্যের আর একটি দেশ বহু আদিকাল থেকে, তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব আঙ্গিকে ক্যালিগ্রাফির চর্চা করে চলেছে। চিনের ক্যালিগ্রাফির ইতিহাসের শুরু প্রায় ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে। কাগজ তৈরির বহু আগে কচ্ছপের খোলার ওপর তারা ফুটিয়ে তুলতো অক্ষরমালা। তাদের চিত্রকলায় যেমন ইংকিং (inking) একটা বিশেষ বৈশিষ্ট, তেমন বিভিন্ন রকম ব্রাশস্ট্রোকে কালি দিয়েও অক্ষর ও শব্দকে এক অন্য মাত্রা দেওয়া হয়েছে তাদের কাজে। মূলত চিন থেকে এই ক্যালিগ্রাফি ছড়িয়ে পড়েছে পার্শ্ববর্তী দুই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র জাপান ও কোরিয়ায়, যদিও তারা তাদের স্বাতন্ত্র্য খুঁজে নিয়েছে ধীরে ধীরে। যে ভাবে জাপান বহু-ব্যবহৃত ‘সিজেকে’ স্ট্রোক, যা চিন-জাপান-কোরিয়ার ক্যালিগ্রাফির একটি কমন প্যাটার্ন, তা থেকে সরে এসে তাদের আঞ্চলিক বর্ণমালাগুলিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। শোনা যায় এইসব দেশগুলিতে নারীদের বিবাহযোগ্যা হয়ে ওঠার অন্যতম শর্ত হত, তাকে ভালো ক্যালিগ্রাফি জানতে হবে। এ থেকে বোঝা যায় সংস্কৃতির এক অংশ হয়ে উঠেছিল অক্ষরশিল্পের এই ধারা। হাইকুর মত তা মিশে গিয়েছিল স্রষ্টার দর্শনে।

ক্যালিগ্রাফির ইতিহাস নিয়ে আরও নানা কথা এসে পড়ে। যেমন ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি বা তিব্বতের সুপ্রাচীন পুঁথিগুলি,আমাদের ভারতবর্ষের অজস্র লিপি, সম্রাট অশোকের সময়কার প্রস্তরফলক এবং আরও অনেক কিছু, যা যুগ যুগ ধরে বহন করে চলেছে অজস্র ঐতিহাসিক বয়ান ও রহস্য এবং তারই সঙ্গে সঙ্গে এক বহমান সমান্তরাল শিল্পধারা।

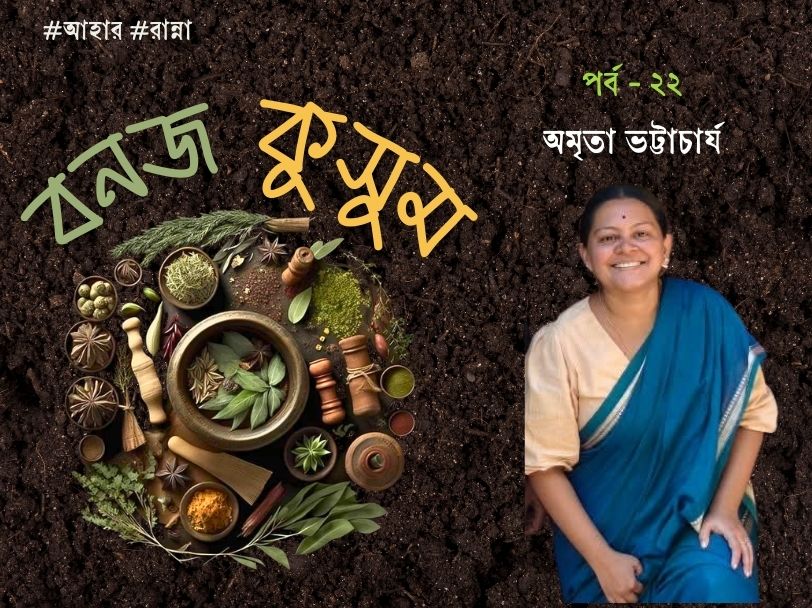

আপাতত এই স্বল্প পরিসরে উৎপত্তি ও ইতিহাসের বেড়া ডিঙিয়ে এবার তাকানো যাক আমাদের বাংলাভাষায় ক্যালিগ্রাফি নিয়ে যে সমস্ত কাজ হয়েছে সাম্প্রতিক কালে বা তার কিছু আগে, সে দিকে। ছাপাখানা পরবর্তী সময়ে একদিকে যেমন বাংলা বর্ণমালার টাইপোগ্রাফি নিয়ে প্রাথমিক কিছু কাজকর্ম শুরু হল, তার কিছু পরেই বাংলা গ্রন্থ চিত্রণ ও গ্রন্থনামাঙ্কণ নিয়ে কাজ করলেন বেশ কিছু শিল্পী। এঁদের মধ্যে যাঁর নাম না করলেই নয়, তিনি সত্যজিৎ রায়।

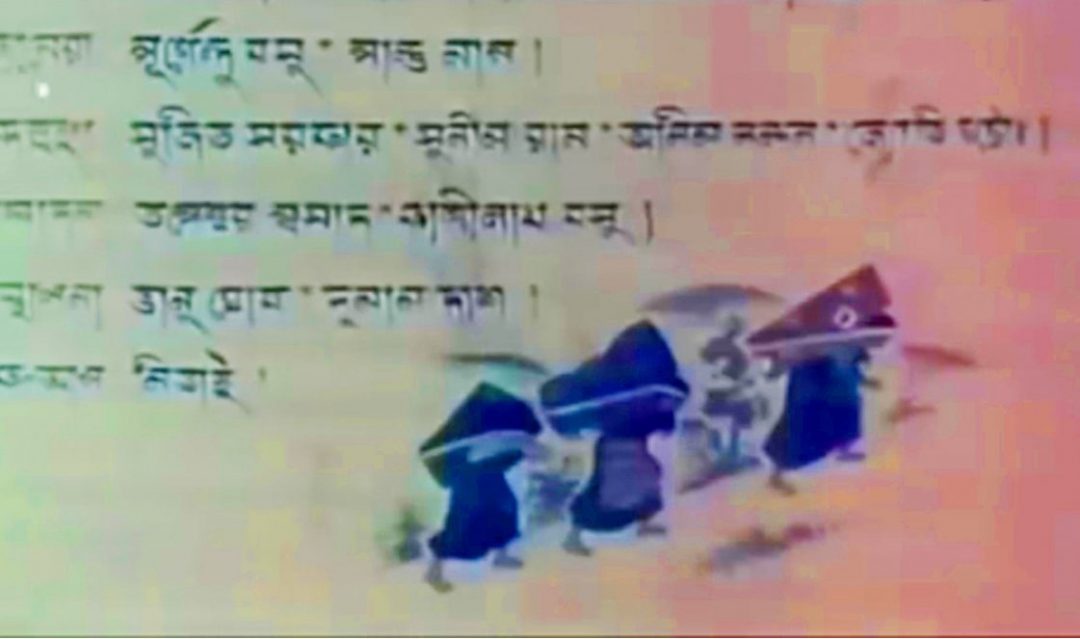

সকলেই অবহিত যে তাঁর কর্মজীবনের শুরু বিজ্ঞাপন জগত থেকে। তারপর এই মানুষটি বাংলা সাহিত্যের প্রচ্ছদশিল্পে যেমন এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনলেন, ঠিক সে ভাবেই বাংলা হরফ নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন তাঁর নানান কাজে। নিজের বইয়ের নামাঙ্কণে, তাঁর চলচ্চিত্রের পোস্টারগুলিতে, তাঁর সম্পাদনার সময় সন্দেশ পত্রিকার পাতায় পাতায় ইলাস্ট্রেশানের পাশাপাশি বাংলা অক্ষর যেন এক বুদ্ধিদীপ্ত অন্য ভাষা খুঁজে পেল। বিষয়ের সঙ্গে কী ভাবে লেটারিংকে যুক্ত করে দেওয়া যায়, সত্যজিৎ তাঁর অসামান্য প্রতিভায় তা দেখিয়ে গেছেন আমাদের বারবার। তাঁর কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবিটির টাইটেল কার্ডে আমরা দেখতে পাই বাংলা অক্ষর কী ভাবে বৌদ্ধলিপির আদলে লেখা যায়। রে রোমান–এর মত ফন্টও তৈরি করে গিয়েছিলেন তিনি।

সত্যজিতের পর যাঁর নাম না করলেই নয়, সেই মানুষটিও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। পূর্ণেন্দু পত্রী। অসামান্য সব কভারের পাশাপাশি বাংলা লেটারিং নিয়ে দুর্দান্ত সব কাজ করেছেন পূর্ণেন্দুবাবু। একটা অক্ষর কী ভাবে ক্রমানুসারে আদল বদলে অভীষ্ট ছবির আকার নেয়, যাকে ‘মর্ফ’ বলা হয়, তার আশ্চর্য কিছু দৃষ্টান্ত পূর্ণেন্দু পত্রীর কাজে আছে। এছাড়া, শুধুমাত্র ক্যালিগ্রাফি নিয়ে দৃষ্টান্তমূলক কিছু কাজ করেছেন এবং করে চলেছেন শ্রী সোমনাথ ঘোষ। তাঁর লেটারিং স্টাইল জুড়ে রয়েছে অক্ষরের ধ্রুপদী ঐতিহ্য। এ ব্যাপারে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। শিল্পী শ্রী প্রবীর সেনও চমৎকার কিছু ক্যালিগ্রাফি করেছেন বাংলা বইয়ের প্রচ্ছদে।

এঁদের পাশাপাশি আরও দু’জনের নাম অনিবার্য ভাবে চলে আসে। শিল্পী দেবব্রত ঘোষ ও কৃষ্ণেন্দু চাকী। একাধারে এঁরা দু’জনেই যেমন বাংলা গ্রন্থচিত্রেণের সম্ভবত সর্বাপেক্ষা ভার্সেটাইল ইলাস্ট্রেটার, তেমনই তাঁদের ক্যালিগ্রাফিও চমকে দেওয়ার মত। শৈল্পিক বোধে ঋদ্ধ তাঁদের হরফ, টেক্সটের সঙ্গে সঙ্গে অভিযোজিত হয়েছে রেখার নৈপুণ্য। বাংলা হরফ নিয়ে প্রচুর কাজ করেছেন কৃষ্ণেন্দুবাবু। অক্ষরকে কত সহজ ও আলঙ্কারিক ফর্মে ধরা যায়, তাঁর কাজগুলিতে আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই। তাঁর করা কিছু লেটারিং আমরা প্রদর্শিত হতে দেখি পেন্টিং হিসাবেও। সাদা জমির ওপর কালো কালির যে ব্যঞ্জনা ও অভিঘাত, তা অক্ষরশিল্প থেকে যেন চিত্রশিল্প হয়ে ওঠে।

একটা সময় পর্যন্ত আমরা দেখে এসেছি, বাংলাসাহিত্যের বিখ্যাত সব অলঙ্করণ শিল্পীরা খুব সুন্দর লেটারিং করতেন। টিনটিনের বইগুলির বাংলা অনুবাদের শিরোনামের কিছু লেটারিং করেছিলেন প্রবাদপ্রতীম শিল্পী শ্রী বিমল দাস। অসামান্য অলংকরণের পাশাপাশি বহু গল্প উপন্যাসে চমৎকার সব শীর্ষ লেটারিং করেছেন শ্রী নারায়ণ দেবনাথ। অনুপ রায় ও দেবাশীষ দেবের মত প্রথিতযশা অলংকরণ শিল্পীরাও নিজস্ব আঙ্গিকে খুব সুন্দর শীর্ষনামাঙ্কণ করেছেন একাধিক ক্ষেত্রে। সমসাময়িককালে অনেক তরুণ শিল্পীও নিজেদের মতো করে বাংলা লেটারিং নিয়ে কাজ করছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই খুব প্রতিশ্রুতিমান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির উন্নতি হয়েছে। হাতে কলমে আঁকার বাইরেও নানা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কাজ হচ্ছে। আমাদের অগ্রজ শিল্পীরা ক্যালিগ্রাফির জন্য নানা ধরনের ক্রোকুইল নিব ব্যবহার করতেন। এখনও করেন অনেকেই। সেই ক্রোকুইল নিব আয়ত্ত করা খুব সহজসাধ্য না। তার জন্য শিল্পীর দীর্ঘদিনের সাধনা লাগে। সেই সাধনার পথটুকুই তো শিল্পীর উত্তরণ!

তবে এখন অনেক বিকল্প এসেছে। ডিজিটাল পেন থেকে শুরু করে নানাবিধ ফোটোশপ ব্রাশ। একটা ভুল আঁচড় একটা মাউসক্লিকে মুছে ফেলা যায় খুব সহজে। প্রযুক্তিকে তো আমরা গ্রহণ করবই। সে অবশ্যম্ভাবী। ইদানীং দেখি সোশাল মিডিয়ায় অনেকেই ডিজিটাল মিডিয়ায় অনেক ক্যালিগ্রাফি করছেন। কোনও বিষয় শিখতে শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রকাশ করার তাগিদ ছুটিয়ে মারছে আমাদের। অনেক ক্ষেত্রে অক্ষরকে একটা অবয়বের আদল দিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু মনে রাখা জরুরি, অক্ষর তখনই শিল্প যখন তা শিল্পের বাকি শর্তগুলো পূর্ণ করে। সামগ্রিক কম্পোজিশন, নান্দনিকতা সব কিছুর দিকে খেয়াল রাখা দরকার। অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হয় এর জন্য। আমাদের অগ্রজ শিল্পীরা হেঁটেছিলেন সেই পথে। তাঁদের সামগ্রিক শিল্পবোধের ছাপ পড়েছে তাঁদের হরফবিন্যাসে। তাকে চিনে নেওয়ার চোখ তৈরি হয় বহু কাজ দেখতে দেখতে। এমন অজস্র কাজ ছড়িয়ে আছে আমাদের চারপাশে। বাংলা অক্ষর নিয়ে এক অসামান্য কাজ করেছিলেন স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রেখাক্ষর বর্ণমালায়। এবং এখনও আমাদের প্রচুর কাজ করবার জায়গা পড়ে রয়েছে। ইংরেজিতে যেমন অজস্র ফন্ট রয়েছে, বাংলায় সে ভাবে নেই। বাংলাদেশে অনেক কাজ হয়েছে ও হচ্ছে এ নিয়ে। আগামী দিনে আরও কাজ হওয়া জরুরি।

এই দ্রুততার যুগে, এই ডিজিটাল যুগে, এই সোশালমিডিয়া অধ্যুষিত যুগে যেখানে হয়তো অনেকেই কিছু আয়ত্ত করা করার আগেই তাকে প্রকাশে ব্যগ্র, তার ঠিক উলটো দিকে, আমাদের পূর্বপুরুষদের পথে, আমাদের অগ্রজদের পথে সবার অলক্ষ্যে যুগযুগান্ত ধরে ধীর পদক্ষেপে ধরে হেঁটে চলেছে সেই আদিম কূর্ম, যাঁর পিঠের খোলসে আত্মদর্শনের মতো ফুটে আছে হয়তো বা প্রথমতম ক্যালিগ্রাফির আঁচড়।

পেশায় চিকিৎসক। স্নাতকোত্তর শেষ করে বর্তমানে কলকাতা মেডিকেল কলেজে কর্মরত। পাশাপাশি আশৈশব ভালবাসার টানে শিল্প ও সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন। বেশ কিছু বছর ধরে যুক্ত রয়েছেন প্রচ্ছদ, গ্রন্থচিত্রণ ও ক্যালিগ্রাফির কাজে। এছাড়া কার্টুন আঁকিয়ে হিসেবে দীর্ঘদিন যুক্ত আছেন কার্টুনদলের সঙ্গে। লেখালিখির শুরু মূলত কবিতার হাত ধরে। প্রকাশিত কবিতার বই 'প্রচ্ছদ শ্রমিকের জার্নাল'।