(Sanjida Khatun)

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে যখন আর নিকোনো উঠোনে তেমন করে রোদ ঝরে না তেমনই এক অন্ধকার সময়কে আরও একটু অন্ধকার করে দিয়ে প্রয়াত হলেন সন্জীদা খাতুন। নিছক এক মনে রাখার মতো রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীর প্রয়াণ নয় এ, বাংলা সাহিত্যের এক গভীর গবেষকের প্রয়াণও নয়, এমনকী কোনও এক বহুমুখী প্রতিভারও প্রয়াণ একে বলতে ইচ্ছে করে না। (Sanjida Khatun)

তবে কার মৃত্যু হল গত ২৫ মার্চ? মৃত্যু হল এই সময়ের এক বিরল ভাষা ও সংস্কৃতিকর্মীর, যাঁর জীবনের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির যোগাযোগটা না-ছোড়। অচ্ছেদ্য সে যোগ তৈরি হয়েছে অনেক অভিজ্ঞতা, রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়ে। ধর্মগত পরিচয় থেকে সাংস্কৃতিক উদার আত্মপরিচয় অর্জনের সে-যাত্রার শুরুর দিকে, তাঁরই স্মৃতি বলছে,

আটচল্লিশ সালে আমি দশম শ্রেণীর ছাত্রী। ইডেন স্কুল তখন কামরুননেসা স্কুলের সঙ্গে মিলে গেছে বলে আমরা কামরুননেসা স্কুলেরই ছাত্রী হয়ে গেছি। জিন্নাহ সাহেব ঢাকায় আসবেন বলে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। বহু বহু বিবেচনা-আলোচনার পর ঠিক হল ক্লাস সেভেন থেকে টেন পর্যন্ত সকল ছাত্রীকে রমনার রেসকোর্সে নিয়ে যাওয়া হবে তাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্যে। সাতচল্লিশ সালের স্বাধীনতার পরে মনে তখন বেশ উৎসাহ। সাদা পায়জামা-কামিজ-ওড়না পরে যাওয়া স্থির হয়েছিল। (Sanjida Khatun)

মনে আছে অভয় দাস লেনের গলি থেকে লাইন করে চললাম সবাই তখনকার পল্টন ময়দান পেরিয়ে ব্রিটানিয়া টকি(সিনেমা হল)’র পাশ দিয়ে। দেশপ্রেম বুকের ভিতরে টগবগাচ্ছে, চুপ করে কি চলা যায়। ব্রিটানিয়া টকির কাছ বরাবর পৌছে ফুকরে উঠলাম ‘পাকিস্তান’। সবাই বললো—’জিন্দাবাদ’। এর আগে কারা যেন শ্লোগান দেবার চেষ্টা করছিল মিনমিন করে। দাপটে হাঁক পেড়ে বেশ নেত্রী নেত্রী ভাব দাঁড়ালো আমার। আক্তার ইমাম আপাকে তখন আমরা ‘আক্তারদি’ বলি। নজরে পড়ে গেলাম তাঁর। ‘কায়েদে আযম জিন্দাবাদ’, ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ করতে করতে গলা ভেঙে গেছিল সেদিন। (Sanjida Khatun)

কিন্তু এই কণ্ঠই বছর-চারেকের মধ্যে রোধ করতে চাইবে রাষ্ট্র, ভূগোলের ভিত্তিতে, ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র। সন্জীদার ‘আমি’ তখনই তাঁর যথার্থ পরিচয় খুঁজে পেতে চাইবে, যে-পরিচয়ের প্রধান অবলম্বন তাঁর মাতৃভাষা, বাংলা। ভাষা-আন্দোলনের সমষ্টির পরিচয়টি সবাই জানি আমরা। কিন্তু সন্জীদার ব্যক্তি-জীবনের স্মৃতিতে তাঁর যে ছবি তা বুঝিয়ে দেয় ভাষার জন্যে কেমন হন্যে, কেমন আকুল হয়েছিলেন তিনি।

গুলি থামলে ভরা দুপুরে ভয়ে ভয়ে একা নির্জন পথে হেঁটে ফিরলাম সেগুন-বাগিচায়।

(Sanjida Khatun) গুলি থামলে ভরা দুপুরে ভয়ে ভয়ে একা নির্জন পথে হেঁটে ফিরলাম সেগুন-বাগিচায়। লিফলেট বার হচ্ছিল তখন অনেক। একটিতে সেদিন বিকেলে অভয় দাস লেনের এক বাড়িতে সভায় যোগ দিতে আহ্বান জানানো হয়েছে মহিলাদের। লিফলেটে একটি বাক্য ছিল—’নূরুল আমীনের রক্ত চাই’। এখন একথা যেমনই শোনাক, নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঐ দাবি কিছুই নির্মম ছিল না তখন। আমাদের কাছে মোটেই নির্মম মনে হয়নি। বিকেল চারটার সভায় যোগ দিতে হবে হেঁটে গিয়ে, কাজেই তিনটে নাগাদ তৈরি হয়ে নিলাম। দেখি আম্মুও চট করে শাড়ি বদলে নিয়ে আমার সঙ্গ ধরছেন। না, বাংলা ভাষার জন্যে নয়, কন্যার ছটফটানি দেখে অত দূরের রাস্তায় একা ছেড়ে দিতে পারছিলেন না আমাকে। আম্মু আসলে ভীতু মানুষ। আর্মি বা পুলিশকে ভয় পেতেন যমের মতন। সেগুনবাগানের পিছন দিককার মাঠ দিয়ে পুরোনো পল্টন হয়ে পল্টন ময়দানের ভিতর দিয়ে যেতে গিয়ে আম্মুর মুখ দেখে থমকে দাঁড়াতে হল। কয়েক ট্রাক বোঝাই অবাঙালি সৈন্য সেই মাঠে। ট্রাক থেকে নেমেও দাঁড়িয়ে আছে কিছু। আমাদের থমকাতে দেখে কৌতুক বোধ করে কয়েকটা সৈন্য ধুপধাপ পা ফেলে ধরতে আসবার ভঙ্গি করতেই আম্মু পিছন ফিরে দৌড় দিলেন। আমারও বুক কাঁপছে, কিন্তু জেদ ছেড়ে দেওয়া অসম্ভব। আমি এগোতে শুরু করলে আম্মুও পাংশু মুখে আমার পিছু পিছু চললেন আবার। (Sanjida Khatun)

সেগুনবাগানের পিছন দিককার মাঠ দিয়ে পুরোনো পল্টন হয়ে পল্টন ময়দানের ভিতর দিয়ে যেতে গিয়ে আম্মুর মুখ দেখে থমকে দাঁড়াতে হল।

এ কাহিনিকে অনেকের হয়তো এক ডেঞ্জারাস মেয়ের কাহিনি মনে হবে। কিন্তু সন্জীদার কাছে এ কাহিনি সাহসের নয়, নয় দুঃসাহসেরও। এ কেবল একুশে ফেব্রুয়ারি কেমন করে আনকোরা সাধারণ মানুষগুলোর প্রাণ ধরে টান দিয়েছিল, তারই। ভাইয়ের রক্তে রাঙানো সেই একুশে ফেব্রুয়ারিতেই কি শেষ হয়ে গেল বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন? না, তাঁর মতো মানুষেরা লড়াই চালিয়ে যান আজীবন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ‘টেক্স্ট বুক ব্যুরো’র অফিসার-ইন-চার্জ হিসেবে কাজ করতে গিয়ে সরাসরি দেখেছেন তিনি শিশুপাঠ্য কাহিনিতে কতরকম অন্ধি-সন্ধি মুখ ঢেকে থাকে।

আরও পড়ুন: স্বাধীনতা : দু-বাংলার বিচ্ছেদের দ্যোতক যখন পাসপোর্ট-ভিসা

লিখছেন,

পাকিস্তান আমলে উপমহাদেশের উল্লেখ করতে হলে লেখা হতো ‘পাক-ভারত উপমহাদেশ’। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের পরে প্রথমটায় পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুযায়ী অনেকে সংশোধন করে লিখতে শুরু করেছিলেন, ‘পাক-ভারত-বাংলা’। তাড়াহুড়ো করে পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই পাঠ্যপুস্তক ছাপতে হবে। ছাত্রদের হাতে সত্বর বই পৌঁছানো জরুরি। সিলেবাস বদল করে নতুন বই লেখাবারই বা সময় কোথায়। কাজেই, যাকে বলে ‘পট্টি-মারা’—তা-ই চলেছিল। সেই স্টাইলেই সম্ভবত ‘পাকিস্তানের ইতিহাস’ বই অবস্থার তাগিদে নাম বদলে ‘বাংলাদেশের ইতিহাস’ হয়েছিল। (Sanjida Khatun)

ইতিহাস তো এইরকম, বাংলা সাহিত্য ছোটদের কী পড়ানো হত তখন? সন্জীদা লিখছেন সেই সময়কার বাংলা বই শোধরানোর অভিজ্ঞতার কথা,

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এক গল্প ছিল পাকিস্তান আমলের সেই বাংলা বইতে, গল্পের নাম ‘গফুর’। এ নামে শরৎচন্দ্রের কোন গল্প আবার? পড়তে শুরু করে বোঝা গেল আসল গল্পের ‘মহেশ’ (অর্থাৎ হিন্দু নাম) বদলে ‘গফুর’ হয়েছে এখানে। আর গল্পে যেখানে যেখানে ‘মহেশ’ নাম ছিল, সব জায়গাতে ‘গরু’ করা হয়েছে। গফুরের পরম আদরের গৃহপালিত পশুটির ‘মহেশ’ নাম নেই পূর্বাপর কোথাও। বিস্মিত চিত্তে শরৎচন্দ্রের বই ধরে গল্পটিকে নামসুদ্ধ পুরো সংশোধন করতে হয়েছিল তখন। শরৎচন্দ্র গ্রন্থবলীতে ছাপানো গল্প দেখে গল্পের নাম ‘গফুর’ থেকে ‘মহেশ’ করে, গরুর জায়গাতে ‘মহেশ’ লিখে মূল রূপে ফিরে যাওয়া কঠিন হয়নি।

কিন্তু ইতিহাসের বেলায় যে সিলেবাসই ঢেলে সাজানো দরকার! সে-সময় যখন নেই, তখন বইয়ের নাম ‘পাকিস্তানের ইতিহাস’ থেকে ‘বাংলাদেশের ইতিহাস’ করে দিয়েই কাজ সারতে হয়েছিল বোধ করি। তবে নিছক তা-ই কি? আমি যখন সংশোধনের কাজ হাতে নিই, তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে বহু বছর পার হয়ে গেছে। এরশাদের শাসনামল। ততদিনেও সিলেবাস ঠিকঠাক করার সময় হলো না, কেমন কথা!! এর পিছনে গাফিলতি তো বটেই, চক্রান্তও ছিল না তো কোনো? (Sanjida Khatun)

সন্জীদা খাতুন এমনই। তাঁকে যাঁরা কাছে থেকে দেখেছিলেন, তাঁর আত্মলিখনের মধ্য দিয়ে তাঁকে যাঁরা চিনেছেন তাঁরা মানবেন, প্রাণের টানেই তিনি আলোর দিকে এগোতেন, লড়াই চালিয়ে যেতেন নিরন্তর।

(Sanjida Khatun) সন্জীদা খাতুন এমনই। তাঁকে যাঁরা কাছে থেকে দেখেছিলেন, তাঁর আত্মলিখনের মধ্য দিয়ে তাঁকে যাঁরা চিনেছেন তাঁরা মানবেন, প্রাণের টানেই তিনি আলোর দিকে এগোতেন, লড়াই চালিয়ে যেতেন নিরন্তর। কোনও সাংস্কৃতিক, প্রতিবাদী সত্তা বজায় রাখার মেকি দায় তাঁর ছিল না। ছিল না বলেই, নিজের দিকেও তাকাতেন অকপটে। বিশ্বভারতী-তে তখন রিসার্চ ফেলোর দরখাস্ত করেছেন তিনি। সেই সময়ে, তাঁরই কলমে,

যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেছে তখন। আকাশে-বাতাসে খবর—স্বাধীনতা এলো বলে! তারই মধ্যে ওদেশের মানুষের নানান আলোচনা শুনে যাচ্ছি। ওদের প্রশ্ন, এই যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিলিয়ান্ট যোদ্ধারা বাংলাদেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে এমন প্রাণ দিচ্ছে—এর প্রতিদানে কি পাবো আমরা! আমাদের ওপারে ফেলে আসা জমিজমা-ধনসম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে ওরা! সংশয়-সন্দেহ নিয়েই এসব প্রশ্ন। আমার রিসার্চ ফেলোশিপ নিয়েও আন্দোলন হয়ে দরখাস্ত পড়ে গেছে শুনলাম। আমার ব্যাপারে প্রশ্ন ছিল—ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা দিয়েছেন যে বুদ্ধিজীবীরা এপারে চলে এলে তাদের তিনি চাকরি দেবেন। তো সেসব চাকরি নতুন তৈরি করবেন তো তিনি? আমাদের জন্য বরাদ্দ-করা চাকরি ওদেরকে দিয়ে দেবেন—সে আমরা সইবো কেন? হক কথা! (Sanjida Khatun)

(Sanjida Khatun) সন্জীদা খাতুনের এই সব স্মৃতি বিশেষ করে পড়লে আজ তাঁর প্রয়াণের পরে বোঝা যায় তাঁর মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হল বলাটা নিছক কথার কথা হবে না। মেধাবী গবেষক, অসামান্য সংগীতশিল্পী—এসব তাঁর খণ্ডিত পরিচয়। জন্মিলে মরিতে হবের সূত্র মেনে গবেষকের মৃত্যু হলেও গবেষণা থেকে যায়। কণ্ঠ হতে গান বয়স একদিন নিয়ে নিলেও ধ্বনিমুদ্রণে থেকে যায় সব। থাকে না শুধু ব্যক্তিত্বটি, যে ব্যক্তিত্ব সন্জীদার মতো মানুষদের ক্ষেত্রে সৃজনের নানা টুকরো দিয়ে গেঁথে তোলা নয়, বরং সৃজন তাঁদের ব্যক্তিত্বেরই অংশ।

মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়। কিন্তু আজ, মানবতার, আত্মপরিচয়ের এই সংকটের সময়ে এমন এক একজন মানুষের মৃত্যু অনেকটা শূন্য করে দিয়ে যায় আমাদের। (Sanjida Khatun)

তথ্যসূত্র-

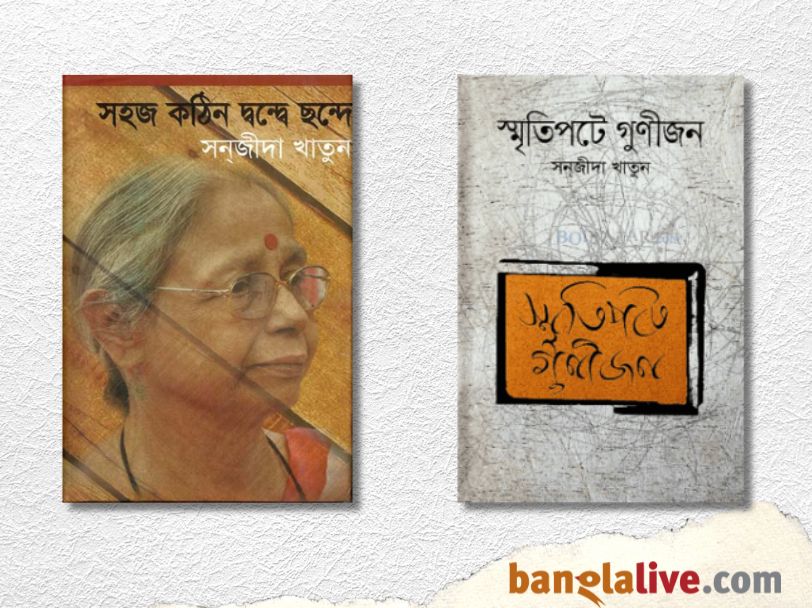

এ লেখার সব উদ্ধৃতি সন্জীদা খাতুন-এর প্রবন্ধ সংগ্রহ বইটি থেকে নেওয়া, যার প্রকাশক বাংলাদেশের নবযুগ প্রকাশনী

আশিস পাঠক বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের প্রকাশনা ও বিপণন আধিকারিক।

আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিকতার পাশাপাশি নানা সময়ে যুক্ত থেকেছেন সাহিত্য অকাদেমি, বাংলা আকাদেমি, কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বিভাগের নানা প্রকল্পে, নানা পুরস্কারের বিচারক হিসেবে। সংস্কৃতির নানা মহলে তাঁর আগ্রহ, বিশেষ আগ্রহ রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থবিদ্যায়।