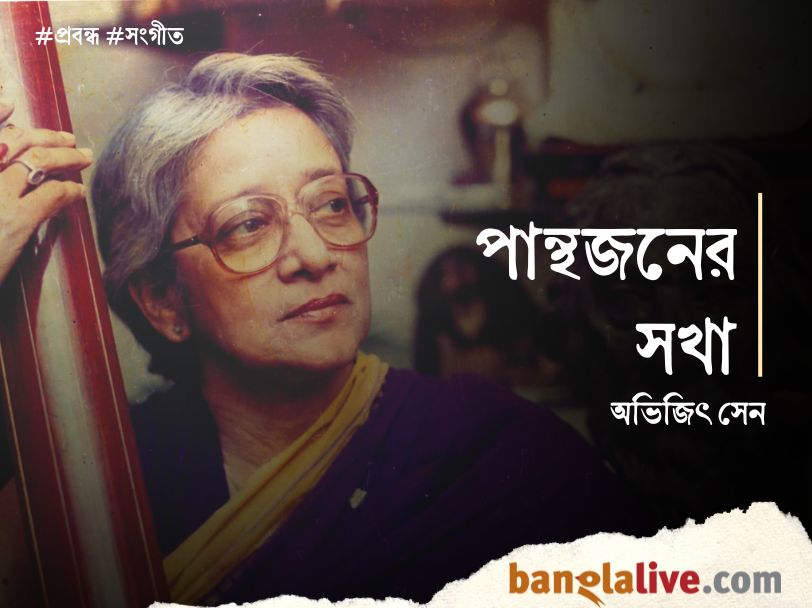

সময়টা ১৯৫০। একদিন সাত সকালে সুচিত্রা মিত্র, বন্ধু দ্বিজেন চৌধুরীর সঙ্গে এলেন পার্ক সার্কাসে। সেখানে এক বন্ধুর বাড়িতে উঠেছেন উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খান। রবিতীর্থর দুই প্রতিষ্ঠাতার ইচ্ছে খাঁ সাহেবের রেওয়াজ শোনা। কিছুদিন আগেই অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে গেয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছেন সুচিত্রা। সেই গান শুনে উইংসে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানান উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি। পার্ক সার্কাসের সেই বাড়িতে সামান্য অপেক্ষার পর দু’জনে এলেন খাঁ সাহেবের রেওয়াজঘরে। সুরমণ্ডল মেলাতে মেলাতে তিনি সুচিত্রাকে বললেন, ‘বেটি, আপ সুর লগাইয়ে।’ সুচিত্রা ধরলেন আশাবরী-খাম্বাজে নিবদ্ধ ‘অশ্রুভরা বেদনা।’ হঠাৎ দেখেন, বড়ে গোলামের চোখে জল। এর পর টানা পাঁচ ঘণ্টা খাঁ সাহেব দুই বন্ধুকে শোনালেন আহির-ভৈরোঁ রাগে খেয়াল। বহু বছর পর দূরদর্শনের ‘কথায় কথায়’ অনুষ্ঠানে সেই বিরল অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে সুচিত্রার চোখেও জল। (Suchitra Mitra)

কিছুদিন আগেই অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে গেয়ে স্বর্ণপদক পেয়েছেন সুচিত্রা। সেই গান শুনে উইংসে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানান উস্তাদ বড়ে গোলাম আলি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত আর মার্গসঙ্গীতে আবার মেলবন্ধন হয় প্রায় চার দশক পর, ১৯৮৯-এ, যখন সুচিত্রা এবং প্রবাদপ্রতিম সরোদ শিল্পী উস্তাদ আমজাদ আলি খান যৌথ ভাবে উপস্থাপন করেন প্রথমে মঞ্চে, পরে ডবল-ক্যাসেট প্যাকে ‘ট্রিবিউট টু টেগোর।’ বিকাশ ভট্টাচার্যের আঁকা অসাধারণ কভার সমেত সেই অ্যালবাম হয়ে ওঠে কালেক্টর্স আইটেম। সুচিত্রার জন্মশতবর্ষে, সম্প্রতি এক ইনস্টাগ্রাম বার্তায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে উস্তাদজি বলেন, ‘‘ওই অ্যালবামে আমার প্রিয় গানগুলি ছিল ‘আমি তারেই খুঁজে বেড়াই, কোন খেলা যে খেলব কখন, ও আমার চাঁদের আলো এবং ‘একলা চলো রে।’ প্রতিটি গান সম্পূর্ণ বাজাবার পর, গানগুলির ভাব বজায় রেখে কিছু নতুনত্ব আনার চেষ্টা করি। আমি খুব খুশি, আমাদের এই রেকর্ডিং আজ বিশ্বের সমস্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতপ্রেমীর কাছে পৌঁছে গিয়েছে।”

আরও পড়ুন: শতবর্ষের আলোকে সুচিত্রা মিত্র

জীবিতাবস্থায় বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে সুচিত্রা জানিয়েছেন, গানে তাঁর প্রথম অনুপ্রেরণা মা সুবর্ণলতাদেবী। মায়ের গাওয়া ‘সন্ধ্যা হল গো, ও মা’ তিনি কখনও ভোলেননি। এর পর দুই বড় দিদি, সুজাতা ও সুপ্রিয়ার উদ্যোগে ষোড়শী সুচিত্রার শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত ভবনে ভর্তি হওয়া। সেখানে শৈলজারঞ্জন মজুমদার, শান্তিদেব ঘোষ, ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী এবং ভি ভি ওয়াঝালওয়ারের কাছে গান শিখলেও, শান্তিদেবের শেখানোর রীতি ছিল তাঁর সব থেকে পছন্দের। কারণ ‘শান্তিদা ছিলেন বন্ধুর মতো।’ না থেমে পুরো গান গেয়ে যেতেন। এভাবে প্রতিটি গান কণ্ঠস্থ হয়ে যেত। ‘কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি’তে ‘কালো’ শব্দের অর্থ যে বার বার বদলে যাচ্ছে, সেটিও শেখা তাঁর শান্তিদার কাছেই। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে শান্তিদেবের ভাবনারই অনুসারী তিনি। রবিতীর্থ ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের সময় তার অজস্র নিদর্শন পাওয়া যায়।

জীবিতাবস্থায় বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে সুচিত্রা জানিয়েছেন, গানে তাঁর প্রথম অনুপ্রেরণা মা সুবর্ণলতাদেবী। মায়ের গাওয়া ‘সন্ধ্যা হল গো, ও মা’ তিনি কখনও ভোলেননি।

ব্র্যান্ড সুচিত্রা মিত্রর ইউএসপি ছিল তাঁর দৃপ্ত গায়নভঙ্গি, বলিষ্ঠ উচ্চারণ এবং সাঙ্গীতিক পরিবেশ বুঝে গান বাছাই করা। তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল এক অসাধারণ রুচিবোধ। রাজা সেনের তথ্যচিত্র ‘সুচিত্রা মিত্র’তে চিত্রশিল্পী খালেদ চৌধুরী তাঁর স্মৃতিচারণে তুলে ধরেন ছেচল্লিশের দাঙ্গায় বিধ্বস্ত কলকাতায় খোলা ট্রাকে চেপে আইপিটিএ সদস্য সুচিত্রা কীভাবে ‘সার্থক জনম আমার’ গেয়ে উন্মত্ত জনতাকে শান্ত করেছিলেন। জনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে বিনয় রায়, প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, হেমাঙ্গ বিশ্বাসরা যখন গাইছেন গণসঙ্গীত, তখন সুচিত্রার হাতিয়ার ছিল ‘এখন আর দেরি নয়’, ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে’, ‘রইল বলে রাখলে কারে’র মতো রবীন্দ্রসঙ্গীত। এর ফলে আকাশবাণীর কর্তাদের বিরাগভাজনও হন তিনি।

অবশ্য, পলিটিকালি কারেক্ট হওয়ার কোনও দায় তাঁর ছিল না। নইলে ১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে, কংগ্রেস-বিরোধী হাওয়ার মধ্যে প্রচার উপলক্ষে যখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা এলেন, তখন সুচিত্রা কেন গেয়ে উঠবেন, ‘জয়যাত্রায় যাও গো’? প্রধানমন্ত্রী-তোষণ নয়, সেটি ছিল বিশ্বভারতীর এক প্রাক্তনীর প্রতি আর এক প্রাক্তনীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। আবার ২০০০ সালে বামফ্রন্ট আমলে, কলকাতার প্রথম মহিলা শেরিফ হওয়া ছিল সংস্কৃতি জগতে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি।

ব্র্যান্ড সুচিত্রা মিত্রর ইউএসপি ছিল তাঁর দৃপ্ত গায়নভঙ্গি, বলিষ্ঠ উচ্চারণ এবং সাঙ্গীতিক পরিবেশ বুঝে গান বাছাই করা। তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল এক অসাধারণ রুচিবোধ।

সুচিত্রার সঙ্গীতবোধের পরিচয় পাই তাঁকে নিয়ে সারেগামা নির্মিত তথ্যচিত্র ‘মাই লাইফ, মাই মিউজিক’এ। সেখানে তিনি শিক্ষার্থীদের বলছেন, ‘স্বরলিপি শুধুই একটা কাঠামো। ভাব দিয়ে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়।’ সুচিত্রা মনে করতেন, ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হতে গেলে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনকে উপলব্ধি করতে হবে। খণ্ড খণ্ড ভাবে নয়, সামগ্রিক ভাবে। সেই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়েই সুচিত্রা বলতেন, ‘আমি ছবি দেখি। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী, সুর, তাল, লয় আমার তুলি। আর তাঁর গান আমার রঙবেরঙের রামধনু।’ সেই উত্তরাধিকার দক্ষতার সঙ্গে বহন করেছেন সুচিত্রার তিন সেরা ছাত্রী, পূর্বা দাম, সুমিত্রা রায় ও রমা মণ্ডল। ঘরানা এক, কিন্তু উপস্থাপনা স্বতন্ত্র, নিজ নিজ স্বকীয়তায় উজ্জ্বল।

সুচিত্রার ব্যক্তিত্ব ছিল অবাক করার মতো। দীর্ঘ জীবনে ব্যক্তিগত এবং পেশাগত পরিসরে বহু ঝড়ঝাপ্টা, বিতর্ক, সামলেছেন একাই। এই প্রসঙ্গে, রাজা সেনের তথ্যচিত্রে শান্তিদেব ঘোষ বলেন, ‘রবীন্দ্রনাথের গানই ছিল তাঁর অবলম্বন। এর পাশাপাশি, তাঁর কর্মোদ্যম, প্রাণ-প্রাচূর্য দিয়ে সে সব সমস্যার মোকাবিলা করতে পেরেছিলেন।’

তবু বিতর্ক তাঁকে ছাড়েনি। প্রথমে ছ’য়ের দশকের মাঝামাঝি, আবার সাতের দশকের গোড়ায়, বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড দেবব্রত (জর্জ) বিশ্বাসের রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে নানাবিধ আপত্তি তোলায়, দেবব্রত ভক্তকুলের একাংশ বোর্ডের অন্যতম সদস্য সুচিত্রা মিত্রকে দায়ী করেন। যদিও দেবব্রত এই বিষয়ে তাঁর ‘দিদিমণি’র সরাসরি সমালোচনা কখনও করেননি। সুচিত্রাও তাঁর বিশ্বাসে স্থির থেকে, তাঁর আইপিটিএর সঙ্গীত-সহযাত্রী, বহু গীতিনাট্যের সহশিল্পী এবং পরম বন্ধুকে বলেছিলেন, ‘জর্জ, আমি আপনার গানের অনুরাগী কিন্তু স্তাবক নই।’ দু’জনের এই সম্পর্কের কোলাজ চমৎকার ফুটে উঠেছে ব্রাত্য বসুর মঞ্চসফল নাটক ‘রুদ্ধসঙ্গীত’-এ।

রবীন্দ্রনাথের গানই ছিল তাঁর অবলম্বন। এর পাশাপাশি, তাঁর কর্মোদ্যম, প্রাণ-প্রাচূর্য দিয়ে সে সব সমস্যার মোকাবিলা করতে পেরেছিলেন।

দেবব্রতর মৃত্যুর এক দশক পর, এক অদ্ভুত সমাপতনে, দেবব্রত এবং সুচিত্রা, আলাদা আলাদা ভাবে গড়ে তোলেন এক বিরল নজির। নব্বইয়ের শেষাশেষি, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল ‘ভরা থাক স্মৃতিসুধায়’ শীর্ষক দেবব্রত বিশ্বাসের চার-ক্যাসেটের অ্যালবাম সংগ্রহ করতে হলে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বিভিন্ন শাখায় নির্দিষ্ট অর্থমূল্য জমা দিতে হবে। অ্যালবাম প্রকাশের পর কিছু বাছাই করা বিপণিতে রসিদ দেখিয়ে সেটি সংগ্রহ করতে হবে। কয়েক মাস পর সুচিত্রা মিত্রর চার-ক্যাসেট প্যাক ‘আমারে তুমি অশেষ করেছ’ প্রকাশের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা। দু’বারই প্রি-বুকিংয়ে বিপুল সাড়া মিলল। কাণ্ডটি ঘটিয়েছিলেন সাউন্ড উইং নামে এক রেকর্ডিং কোম্পানির মালিক আলো কুন্ডু।

এর পরের বিতর্কে সুচিত্রার কোনও ভূমিকাই ছিল না। সাতের দশকের প্রথম ভাগে, আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের শীর্ষকর্তাদের মনে হল অনুষ্ঠানসূচিতে বদল দরকার। প্রথমেই কোপ পড়ল ‘সঙ্গীত শিক্ষার আসর’এর উপর। বহু দশক ধরে এটি পরিচালনা করতেন কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালক পঙ্কজকুমার মল্লিক। তাঁকে সটান বলে দেওয়া হয়, ‘এ বার আসুন।’ এই ঘটনায় মর্মাহত হন পঙ্কজ। অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পান সুচিত্রা, যাঁর সঙ্গীতের প্রাথমিক পাঠ পিতৃবন্ধু পঙ্কজকুমারের কাছেই। কয়েক বছরের মধ্যেই, ১৯৭৮ সালে পঙ্কজকুমার মারা যান। তার পরের বছর পঙ্কজকুমার মল্লিক স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয় সুচিত্রাকেই।

আরও দেখুন: সন্ধ্যার মেঘমালা

এই ঘটনা অনেকেরই জানা। ‘দহন’ ছবিতে ঝিনুকের (ইন্দ্রাণী হালদার) ঠাম্মার ভূমিকায় অভিনয় করেন সুচিত্রা। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ মূল ছবিতে সুচিত্রার বদলে মঞ্চাভিনেত্রী কেতকী দত্তকে দিয়ে ডাব করান। যেখানে বাচিক শিল্পী হিসাবেও সুচিত্রা সমান সফল, সেখানে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। অন্যদিকে, বাংলা ছায়াছবিতে কেন সুচিত্রার প্রতিভাকে বেশি ব্যবহার করা হল না, তা নিয়েও প্রশ্নচিহ্ন থাকবে। ১৯৪৯ সালে ‘সন্দীপন পাঠশালায়’ ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে’ থেকে শুরু করে ২০০২ সালে ‘দেশ’ ছবিতে ‘এরা পরকে আপন করে’ — সুচিত্রার ফিল্মোগ্রাফিতে রয়েছে মাত্র গুটি দশেক গান!

এ বার কিছু আটপৌরে স্মৃতি ভাগাভাগি করে নিই। তিন দশক সংবাদমাধ্যমে কাজ করার সুবাদে, সহকর্মী হিসাবে পেয়েছি বহু প্রতিভাধর মানুষকে। তাদেরই একজন শুভ্রা সাহা। কৃতী সাংবাদিক হওয়ার পাশাপাশি, সে একজন সফল রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পীও। সুচিত্রা মিত্রকে তিনি শিক্ষক হিসাবে পান তিরিশ বছর। শুভ্রার সঙ্গে আলাপচারিতার পরতে পরতে জড়িয়ে ছিল ছাত্রবৎসল সুচিত্রার নানা গল্প। তাঁর বয়ানেই শোনা যাক।‘

সেটা ১৯৮০-র শুরু। ক্লাস এইটে পড়ি। সল্টলেকের এক আবাসনে প্রতি মঙ্গলবার, বিকেলবেলা দিদি গান শেখাতে আসতেন। সেখানে একদিন মা’র সঙ্গে গিয়েছি। দিদি ভাবলেন মা’ই ছাত্রী। মা বললেন, ‘আমি না, মেয়ে শিখতে চায়।’ দিদির স্পষ্ট কথা, ‘আমি তো ছোটদের শেখাই না।’ মা একবার শেষ চেষ্টা করলেন, ‘বড় আশা করে এসেছি। একবার শুনেই দেখুন।’ দিদি রাজি হলেন। আমি ধরলাম, ‘শ্যামল ছায়া, নাই বা গেলে।’ প্রথম অন্তরা থেকে দিদিও গলা মেলালেন। গান শেষ হলে, দিদি বললেন, ‘ভাল হয়েছে। তোকে শেখাব। তোর জন্য নিয়ম ভাঙলাম।’

সল্টলেকে টানা দু’বছর শেখার পর, পড়াশোনার জন্য শুভ্রাকে গান থেকে বিরতি নিতে হয়। আটের দশকের মাঝামাঝি, অডিশন দিয়ে রবিতীর্থের বাড়িতেই দিদির স্পেশাল ক্লাসে ভর্তি হন শুভ্রা।

গান শেষ হলে, দিদি বললেন, ‘ভাল হয়েছে। তোকে শেখাব। তোর জন্য নিয়ম ভাঙলাম।

১৯৮৬ সালে সুচিত্রার হার্ট অ্যাটাক হয়। পরের কয়েক মাস সব বন্ধ। কিন্তু যাঁর কাছে ‘গান শেষ আর জান শেষ একই কথা’ তাঁকে কে রুখবে? ডাক্তারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে রবিতীর্থে সুচিত্রা আবার নিতে শুরু করলেন ফোর্থ আর ফিফ্থ ইয়ারের ক্লাস।

১৯৮৯ সালের জুলাই মাস। শুভ্রার তখন ফোর্থ ইয়ার। সুযোগ এল দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে (জেএনইউ) রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পড়ার। কিন্তু গানের কী হবে? উপায় বার করলেন সুচিত্রাই। বহুদিনের ছাত্র কাশীনাথ রায়কে দিয়ে ফোর্থ ইয়ার ক্লাসের কিছু রেকর্ডিং ক্যাসেটে ধরে দিয়ে দিলেন শুভ্রাকে। তাই দিয়েই দিল্লির হস্টেলে রেওয়াজ চলত শুভ্রার। জেএনইউ যাওয়ার ঠিক আগে সুচিত্রা শুভ্রাকে উপহার দেন রবীন্দ্রনাথের ‘বিচিত্রা।’ তাতে লেখা ছিল, ‘রবীন্দ্রনাথের গান কখনও ভুলো না – জীবনের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে নাও।’

অনুষ্ঠানে পাওয়া টাকা সুচিত্রা খামে ভরে সমানভাবে বিতরণ করে দিলেন ছাত্রছাত্রীদের। সেই ইন্ডোরেই, ২০০৪-এ সুচিত্রা মিত্রর আশি বছরের জন্মদিন উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হয়, তাতেও সক্রিয় ভূমিকা ছিল শুভ্রার।

ন’য়ের দশকের গোড়ার দিকে ফিফ্থ ইয়ারের পর ডিপ্লোমা পরীক্ষার ফলাফলে ভোকালে প্রথম নাম ছিল শুভ্রারই। এরপর সুচিত্রা মিত্রর গানের দলের সঙ্গে শুভ্রার বহু জায়গায় যাওয়ার সুযোগ হয়। তার মধ্যে সব থেকে বড় অনুষ্ঠান ছিল নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে, কলকাতা দূরদর্শনের সম্প্রসারণ উপলক্ষে। তারপরই অবাক কাণ্ড! অনুষ্ঠানে পাওয়া টাকা সুচিত্রা খামে ভরে সমানভাবে বিতরণ করে দিলেন ছাত্রছাত্রীদের। সেই ইন্ডোরেই, ২০০৪-এ সুচিত্রা মিত্রর আশি বছরের জন্মদিন উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান হয়, তাতেও সক্রিয় ভূমিকা ছিল শুভ্রার।

ছাত্রী থেকে সাংবাদিক হওয়া শুভ্রাকে দেখে সুচিত্রা একদিন বললেন, ‘তুই মোটা হয়ে যাচ্ছিস।’ শুভ্রার উত্তর, ‘ডেস্কে বসে কাজ তো, তাই।’ শুনে সুচিত্রা বললেন, ‘আমিও তো বসে বসে গান গাই। আমি তো মোটা হই না।’

সুচিত্রা মিত্র এইরকমই। যাঁর গান শুনে মুগ্ধতার রেশ ছড়িয়ে আছে অরুণ মিত্র, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতায়। যাঁর সম্পর্কে সাংবাদিক-সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ বলেছিলেন, ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত তাঁর প্রথম কদম ফুল, রবীন্দ্রসঙ্গীতই তাঁর শেষ পারানির কড়ি।’

দু’দশক ইংরেজি সংবাদপত্রের কর্তার টেবিলে কাটিয়ে কলমচির শখ হল বাংলায় লেখালেখি করার। তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন কয়েকজন ডাকসাইটে সাংবাদিক। লেখার বাইরে সময় কাটে বই পড়ে, গান শুনে, সিনেমা দেখে। রবীন্দ্রসঙ্গীতটাও নেহাত মন্দ গান না।