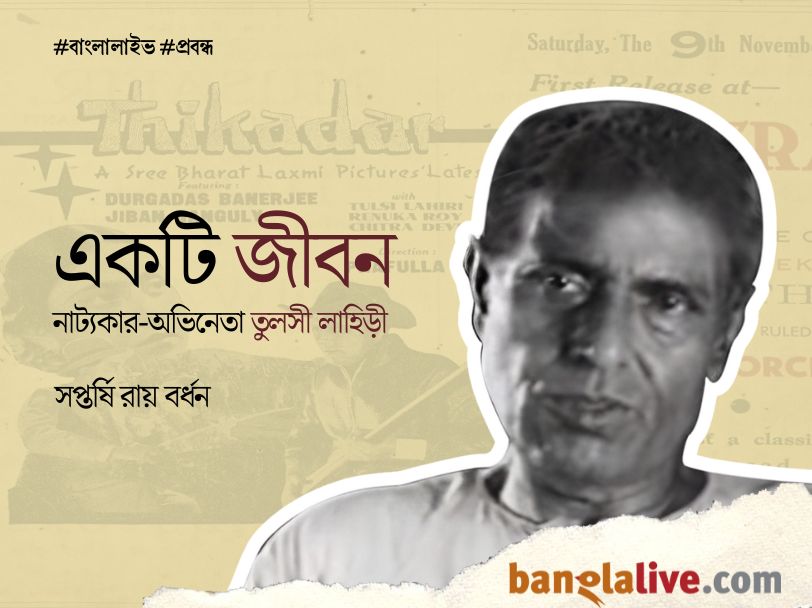

(Tulsi Lahiri)

তুলসী লাহিড়ীর জন্ম হয়েছিল ওপার বাংলায়, অধুনা বাংলাদেশের উত্তর পুব সীমান্ত ঘেঁষা রংপুরে, উনিশ শতকের শেষভাগে। রাজনৈতিকভাবে দেশ ভেঙে দু’টুকরো হয়নি। সাংস্কৃতিক মননে, সামাজিক বন্ধনে, ভাষায়, ‘বাংলাদেশের হৃদয়’ তখনও পুব-পশ্চিমের অলিন্দে আলাদা নয়। স্থানীয় ডিমলা দেবোত্তর এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন বাবা সুরেন্দ্রনাথ। ওদিকে প্রতিবেশী কুচবিহার রাজ এস্টেটের দেওয়ান ছিলেন প্রপিতামহ কাশীকান্ত লাহিড়ী। “হেমেন্দ্রচন্দ্র” নাম নিয়ে জীবন শুরু করলেও, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে স্বদেশিদের সমর্থনে পিকেটিং করে স্কুল থেকে বহিষ্কৃত তো হলেনই– খোয়া গেল নামটি। নিজের পরিচয় গোপন রাখতে, নাম বদলে হলেন “তুলসীদাস”। প্রপিতামহ কাশীকান্ত লাহিড়ীর সুবাদেই কোচবিহার রাজ স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করলেন তুলসীদাস লাহিড়ী। এরপর কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আইএসসি পাশ করে রংপুর কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে বিএ পরিক্ষায় পাশ করেন তিনি। আবার কলকাতায় ফেরা। (Tulsi Lahiri)

এবার স্নাতকোত্তর ও আইন একসঙ্গে পড়া শুরু হল। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অধরা থেকে গেলেও, রিপন কলেজ থেকে আইনের পাঠ শেষ করে রংপুরে ফিরে ওকালতি শুরু করলেন। অবশেষে ১৯২৮ সালে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় এসে আলিপুর কোর্টে আইন ব্যবসার কাজে যুক্ত হলেন। আর ঠিক এই সময় থেকেই তাঁর সাহিত্য রচনা, সঙ্গীতভাবনা, নাট্যচিন্তা এবং অবশ্যই চলচিত্রের জগতে সক্রিয়ভাবে পদার্পণ যার বিস্তৃতি মোটামুটিভাবে গত শতকের তিরিশের দশক থেকে ষাটের দশকের প্রথম ভাগ অবধি।

১৯২৮ সালে কলকাতায় বসবাসের শুরুতে ১৯২৯ সালে গুরু জমিরুদ্দিন খাঁ’কে দিয়ে স্বরচিত দু’টি গান গ্রামোফোন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া (হিজ মাস্টার্স ভয়েস) থেকে রেকর্ড করান তুলসীবাবু।

(Tulsi Lahiri) আসলে রংপুরের শৈশব কেটেছিল পরিবারের সাংগীতিক আবহে। প্রথাগত পড়াশুনার সমান্তরালে চলেছিল সঙ্গীত চর্চা। তুলসী লাহিড়ীর বাবা সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন দক্ষ এস্রাজ বাদক। ছোট ভাই গোপাল লাহিড়ী ক্ল্যারিওনেট বাজিয়ে হিসেবে নাম করেছিলেন যাঁর রেকর্ড বেরিয়েছিল হিন্দুস্তান রেকর্ডস থেকে ১৯৩২ সাল নাগাদ। সর্বোপরি পিতামহ শিবচন্দ্র লাহিড়ী একজন সঙ্গীত রসিক এবং বিশেষজ্ঞ। তাঁর মাধ্যমে কিশোর তুলসী লাহিড়ী রাজগায়িকা তারাবাঈয়ের কাছে তালিম নেন সঙ্গীতের এবং পরবর্তীকালে লখনউয়ের মরিস কলেজ (বর্তমানে ভাতখন্ডে সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে সঙ্গীতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। আরও কিছু সময় তাঁর কেটেছিল উস্তাদ খেলাফত হোসেন এবং জমিরুদ্দিন খাঁয়ের শিষ্যত্বে। ১৯২৮ সালে কলকাতায় বসবাসের শুরুতে ১৯২৯ সালে গুরু জমিরুদ্দিন খাঁ’কে দিয়ে স্বরচিত দু’টি গান গ্রামোফোন কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া (হিজ মাস্টার্স ভয়েস) থেকে রেকর্ড করান তুলসীবাবু। এরপর থেকেই শুরু হয় তাঁর সুরকার, গীতিকার, পরিচালক ও অভিনেতার জীবন। (Tulsi Lahiri)

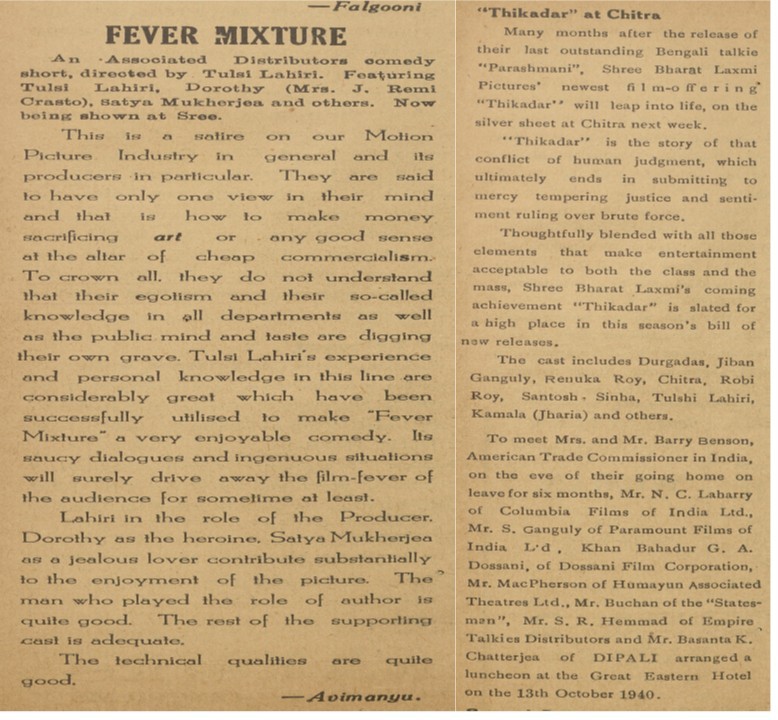

(Tulsi Lahiri) ১৯৩০ থেকে ১৯৩৯ –প্রায় এক দশক তাঁর কাটে সে সময়কার নামিদামি রেকর্ডিং কোম্পানি হিজ মাস্টার্স ভয়েস, কলম্বিয়া, মেগাফোন-এ সঙ্গীতকার হিসেবে। মনে রাখা ভাল, বাঙলা সিনেমার ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য সময় এই তিরিশের দশক– এক, নিউ থিয়েটারসের প্রতিষ্ঠা, দুই, সিনেমার সবাক হয়ে ওঠা এবং তিন, ফিল্মে প্লে ব্যাক সঙ্গীতের প্রবেশ। ম্যাডান ফিল্ম কোম্পানি ১৯০২ সাল থেকে ক্রমশ এই বিনোদন মাধ্যমকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। উন্নত কারিগরির কাঁধে চেপে এবার সেই রুপোলি পর্দার বিনোদন শহর কলকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সামনে ছুঁড়ে দিল এক নতুন চ্যালেঞ্জ। তুলসী লাহিড়ী তাঁর বন্ধুর উপদেশে ওকালতি ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বৈচিত্র্যময় সেই শিল্পক্ষেত্রে।

নিজের লেখনীর জোরে নাটক, গান, চিত্রনাট্য রচনার একটা ক্রমপর্যায় তুলসী বাবুকে নিয়ে গেল উৎকর্ষতার দিকে। রংপুর শহরে অভিনয়ের প্রথম পাঠ পেয়েছিলেন অভিনেতা তারাপ্রসন্ন সান্যালের কাছে। ১৯৩০ সালে আর্ট থিয়েটারে “চিরকুমার সভা” নাটকে “রসিক” (মতান্তরে চন্দ্রবাবু)-র চরিত্রে অভিনয় করলেন। স্বয়ং রবি ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন সেই অভিনয়ের দিন। এভাবেই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে স্থাপিত হয় তাঁর আত্মীয়তা। প্রথম সুর সংযোজনা করেন আর্ট থিয়েটারের ‘স্বয়ম্বরা’ (১৯৩১) নাটকে। এছাড়া সুর দেন ‘পোষ্যপুত্র’, ‘মন্দির’ প্রভৃতি নাটকেও। চল্লিশ দশকের মধ্য থেকে অবিশ্যি তাঁর এই নাট্যচর্চা এক অন্য পথে মোড় নিয়েছিল, সে কথায় খানিক পরে আসব। (Tulsi Lahiri)

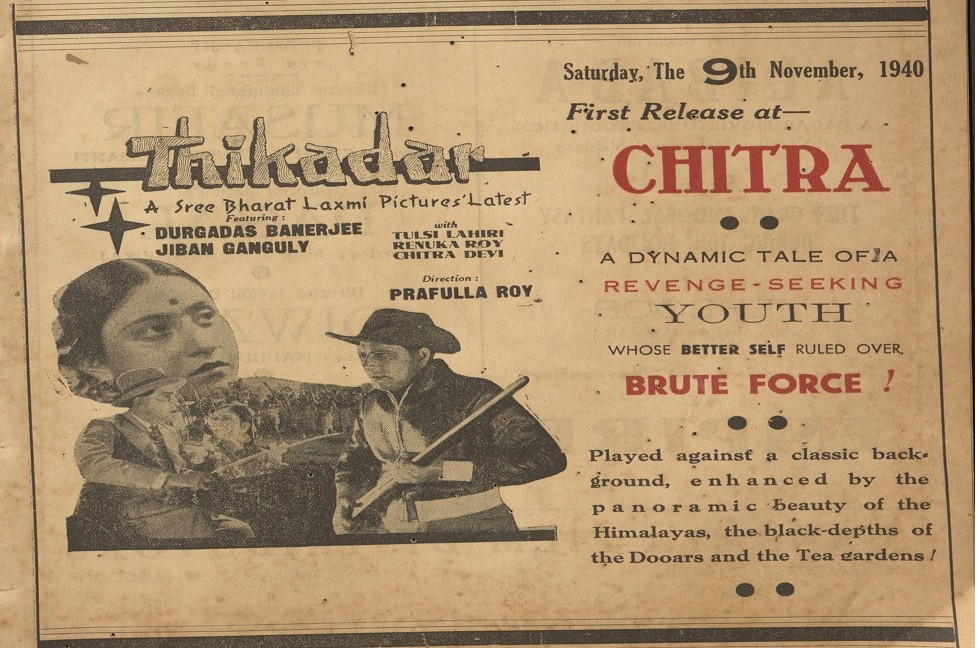

১৯৪০ সালে তুলসীবাবুর লেখা নাটক “ঠিকাদার” থেকে সিনেমা তৈরি হয়। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তিনি নিজে।

রংপুর, কুচবিহার, গোয়ালপাড়া, জলপাইগুড়ি অঞ্চলের লোকসঙ্গীত “ভাওয়াইয়া”। উত্তর পুব ভারতে প্রসিদ্ধ এই গানের ধারা মূলত স্মৃতি এবং শ্রুতি নির্ভর। প্রাথমিক পর্যায়ে এই গানের রচয়িতা ও গায়ক ছিল মইশাল, রাখাল, গাড়িয়াল, মাহুতের দল। পরবর্তীকালে আব্বাসউদ্দিন আহমেদ, নজরুল ইসলাম, প্রতিমা বড়ুয়া, সুরেন্দ্রনাথ রায় বসুনিয়া এবং অবশ্যই তুলসী লাহিড়ী রচনা করেছিলেন বহু শ্রুতিমধুর ভাওয়াইয়া লোকগান, যার মূল সুরটি ধরা হয় দোতারার অনুষঙ্গে। ১৯৪০ সালে তুলসীবাবুর লেখা নাটক “ঠিকাদার” থেকে সিনেমা তৈরি হয়। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তিনি নিজে। সেখানেও তাঁর লেখা “পৌষের পাহাড়ি বায়/ কাঁটা যে বিধিল গায়/ ন করি আর করব কি/ মরব কি মরব না…” ভাওয়াইয়া গানটি ব্যবহৃত হয়েছিল- গেয়েছিলেন স্বয়ং আব্বাসউদ্দিন আহমেদ। লোকগানের ধারাকে শহুরে বিনোদনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে এক হিসেবে শচীন দেববর্মণ এবং তুলসী লাহিড়ী ছিলেন একই পথের অনুসারী। (Tulsi Lahiri)

আরও পড়ুন: চলচ্ছবির প্রতিবেশীরা

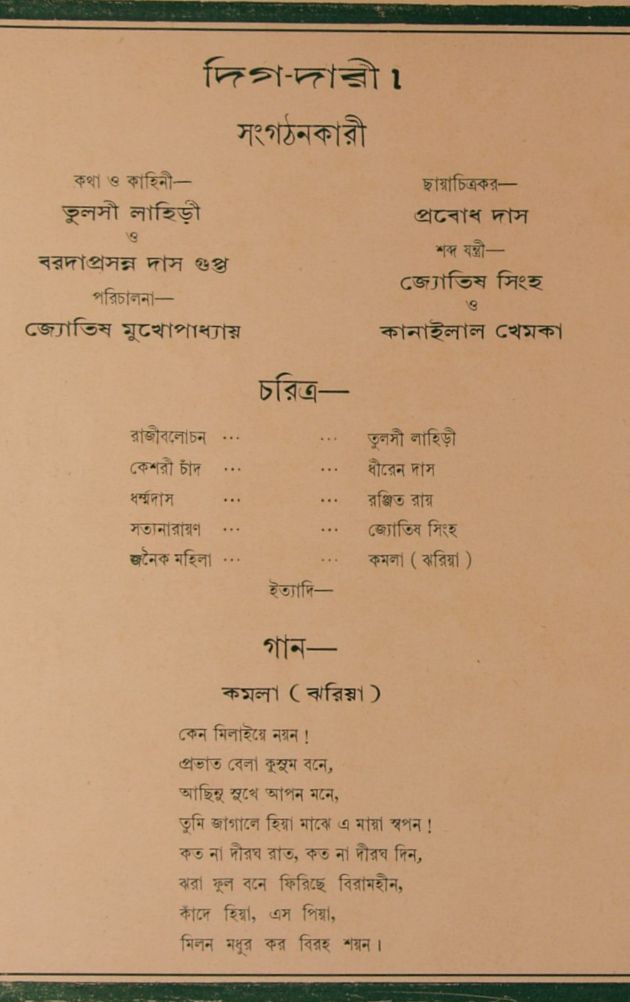

১৯৩৩ থেকে তুলসীবাবুর সক্রিয় প্রবেশ ঘটে চলচ্ছবির জগতে “যমুনা পুলিনে” ছবির কাহিনিকার ও অভিনেতা হিসেবে। অবিশ্যি এর আগে ১৯৩১ সালে তিনি অভিনয় করেছিলেন হীরেন বসু পরিচালিত নির্বাক ছবি “চুপ” এ। ১৯৪১ সাল অবধি প্রায় ২১ টি এমন সিনেমা মুক্তি পায় যার মধ্যে ১১ টির গল্প তাঁর লেখা এবং ১০ টি ছবির পরিচালক তিনি নিজে, অভিনেতা হিসেবে কাজ করেছেন ১১ টিতে। এছাড়া অন্য কয়েকটি ছবিতে তিনি যুক্ত ছিলেন কখনও চিত্রনাট্যকার বা সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে। এ প্রসঙ্গে কমলা সিংহ(ঝড়িয়া)–র কথা উল্লেখ করতে হবে। তুলসী লাহিড়ীর সংস্পর্শে এসে কলকাতার গানের জগতে প্রবেশের প্রথম সোপান পেরিয়ে ছিলেন এই শিল্পী; সঙ্গীত এবং অভিনয়– এই দুটি ক্ষেত্রেই রেখেছিলেন তাঁর স্বাক্ষর। (Tulsi Lahiri)

১৯৪২ সাল নাগাদ কলকাতা ছাড়েন তুলসীবাবু। যতদূর জানা যায় পেশাগত জায়গায় দানা বেঁধেছিল এক তীব্র মতবিরোধ। সব ছেড়েছুঁড়ে চলে এলেন জলপাইগুড়ি। সেখানে আরেক জীবন। কিনে ফেললেন ১৫০ বিঘা ধানী জমি, ৬০ বিঘা বসতজমি। শুরু করালেন চাষবাস। যে মাটি একদিন ছেড়ে গিয়েছিলেন, আবার ফেরা সেখানেই। শিল্পক্ষেত্রের মায়ানগর থেকে সোজা ধান্য ক্ষেত্রের বাস্তব! এইখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল রহিমুদ্দি, ফুলজান, গোবিন্দ, দারোগা, শ্রীমন্ত, হাকিমুদ্দি আর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। ‘ছেঁড়াতার’ এর চরিত্রদের সঙ্গে হ’ল নিবিড় যোগাযোগ। রংপুরের দুর্ভিক্ষ পীড়িত চাষীদের জীবন উঠে এল নাটকের পটভূমি হয়ে- সংলাপে ব্যবহৃত হল বাহে উপভাষা। মন্বন্তরের সেই দুর্দিনে, হতাশার আবহে ১৯৪৬ সালে তুলসী লাহিড়ী নাট্যজগতে আবার ফিরলেন “দুঃখীর ইমান” নাটক নিয়ে শ্রীরঙ্গমে। ১৯৪৭ সালের মে-জুন নাগাদ নাটকটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। (Tulsi Lahiri)

১৯৪২ সাল নাগাদ কলকাতা ছাড়েন তুলসীবাবু। যতদূর জানা যায় পেশাগত জায়গায় দানা বেঁধেছিল এক তীব্র মতবিরোধ। সব ছেড়েছুঁড়ে চলে এলেন জলপাইগুড়ি।

বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ ও তুলসীবাবুর ‘দুঃখীর ইমান’ সমসাময়িক দু’টি রচনা। কিন্তু আদর্শগত কারণে গণনাট্য সংঘ এই নাটকটি মঞ্চস্থ করেনি। এটি মঞ্চস্থ হয়েছিল পেশাদার নাট্যমঞ্চে। তাত্ত্বিক দিক থেকে তুলসীবাবু কমিউনিস্ট ছিলেন না। তিনি মানবতাবাদী একটি বিশেষ আদর্শে বিশ্বাস করতেন। কৃষিজীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও পঞ্চাশের মন্বন্তরের রূঢ় অভিঘাত এবং সর্বোপরি মূল্যবোধে দৃঢ়বিশ্বাস তাঁর শিল্পী মানসকে প্রভাবিত করেছিল। যুগের প্রভাবে কৃষক শ্রেণির দুঃখ-বেদনা-বিশ্বাসের দিকটি তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর নাটকে। সুধী প্রধান লিখেছেন, ‘বিজন মার্ক্সবাদ পড়ে যা করতে পারেনি– তুলসীবাবু না পড়ে তাই করেছেন।’ সেই কারণেই হয়তো শিল্পবাদী এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শোধনবাদী শম্ভু মিত্রের ‘বহুরূপী’ দলে যোগ দিয়েছিলেন তুলসীবাবু। একদম পূর্ণ কৌণিক অবস্থান। (Tulsi Lahiri)

আরও পড়ুন: বদলে যাওয়া সংলাপের ভাষা

(Tulsi Lahiri) ‘বহুরূপী’ সম্পর্কে খানিক বলা দরকার এখানে। ১৯৪৮ সালের ১২ই মার্চ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সরকার কর্তৃক বেআইনি ঘোষিত হয়ে যায়। আর সেই বছরেই “বহুরূপী” নাট্যগোষ্ঠীর জন্ম। বহুরূপীর প্রথম প্রচার পত্রে ঘোষণা করা হয়— “আমরা ভাল নাটক অভিনয় করতে চাই, যে নাটকে সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানের প্রকাশ ও মহত্তর জীবন গঠনের প্রয়াস আছে।”

দেবব্রত বিশ্বাস তাঁর স্মৃতিকথনে বলেছেন “শম্ভু ও তৃপ্তি মিত্রের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। শম্ভু ও তৃপ্তি পার্ক সার্কাসে নাসিরুদ্দিন রোডের একটি বাড়িতে থাকত। ওদের বাড়িতেই নানা নাটকের কাজ শুরু হয়ে গেল। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কালী সরকার, তুলসী লাহিড়ী, গঙ্গাপদ বসু এমন আরও নামকরা নাট্যজগতের লোক প্রায়ই শম্ভুদের বাড়িতে জড়ো হতেন। শম্ভু তো একবার তুলসী লাহিড়ীর লেখা ‘ছেঁড়াতার’ নাটকে মহিমের ভূমিকায় অভিনয় করিয়ে নিল।” (Tulsi Lahiri)

(Tulsi Lahiri) ১৯৪৯ সালের ১৬ অক্টোবর তুলসীবাবুর ‘পথিক’ নাটকের মাধ্যমেই বহুরূপীর যাত্রা শুরু হয়। আর ১৯৫০ সালের ১৭ ডিসেম্বর নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে বহুরূপীর প্রযোজনায় অভিনীত হয় তাঁর ‘ছেঁড়াতার’ নাটকটি। ১৯৪৭ এবং ১৯৪৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল তাঁর কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত দুটি ছবি যথাক্রমে “চোরাবালি” ও “সর্বহারা”। মনে রাখতে হবে, চল্লিশের দশক আসলে বাঙলার বুকে নামিয়ে এনেছিল এক ভয়ঙ্কর সময়। স্বাধীনতা আন্দোলন তো ছিলই– তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর অস্থিরতা, মন্বন্তর, ’৪৬–এর দাঙ্গা এবং পরিশেষে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা। ক্ষয়প্রাপ্ত সামাজিক মূল্যবোধ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার চরম মূল্য দিতে হয়েছিল মানুষকে। এই উত্তাল সময়ে দাঁড়িয়ে নাট্যকার এবং কাহিনিকার তুলসী লাহিড়ীর একের পর এক সৃষ্টি আসলে একজন সমাজ সচেতন শিল্পস্রষ্টার কথাই বলে।

১৯৫০ সালের ১৭ ডিসেম্বর নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে বহুরূপীর প্রযোজনায় অভিনীত হয় তাঁর ‘ছেঁড়াতার’ নাটকটি।

১৯৫৩ সালে বহুরূপী ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর প্রথমে ‘আনন্দম্’ ও পরে ‘রূপকার’ নামে নিজস্ব নাট্যদল গড়ে তোলেন তুলসীবাবু। ঐ বছরই ৩ অক্টোবর ‘ক্রান্তিশিল্পী সংঘ’র মণ্ডপে তাঁর ‘বাংলার মাটি’ অভিনীত হয়। এই নাটকটি ছিল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার একটি প্রয়াস।

তুলসী লাহিড়ীর একাঙ্ক নাটক ‘নাট্যকার’ ১৯৫৬ সালে গণনাট্য সংঘ কর্তৃক অভিনীত হয়েছিল। নাট্যকার রূপে প্রগতিশীল ভাবধারার অনুসারী হয়েও শেষবিচারে তুলসী লাহিড়ী আসলে ভাববাদী, আদর্শবাদী ও শিল্পবাদী- যে ভাব, আশা ও আদর্শবাদ তাঁর নাটকের প্রধান সুর– ‘আজও যারা বেঁচে আছে, তারা রাত্রির সাধনা করে প্রভাতকে বরণ করে আনবে, এই আশায় উন্মুখ হয়ে দিগন্তে চেয়ে আছে…’

(Tulsi Lahiri)

সপ্তর্ষি রায় বর্ধনের জন্ম, কর্ম এবং বর্তমান ঠাঁই তার প্রাণের শহর কলকাতায়। প্রথাগত ছাত্রজীবন কেটেছে কলকাতার পাঠভবন স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। লেখাজোকা, ছবি তোলা, নাট্যাভিনয় আর হেরিটেজের সুলুক সন্ধানের নেশায় মশগুল। সঙ্গে বই পড়া, গান বাজনা শোনা আর আকাশ পাতাল ভাবনার অদম্য বাসনা। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা তিন- "রূপকথার মতো- স্মৃতিকথায় প্রণতি রায়", "খেয়ালের খেরোখাতা" এবং "চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়"।