কোনও এক পল্লীগ্রামে বর্ষণ মুখরিত এক বিকেল। ঝাপসা হয়েছে দিগন্তরেখা। দীঘির জলে জমে থাকা কচুরিপানার পাতায় লাগে হাওয়ার মাতন। এক বিশাল গাছের নীচে বসে থাকে একটি ছোট্ট ছেলে। মুখে চোখে অপলক দৃষ্টি। খানিক দূরে তার দিদি তখন বৃষ্টির সঙ্গে খেলা করে। তার অঙ্গে অঙ্গে যেন বাজে বৃষ্টিধারার নিক্কণ। একসময় সে দৌড়ে এসে বসে গাছতলায় ভাইয়ের পাশটি ঘেঁষে, শাড়ির আঁচলে জড়িয়ে নেয় তাকে, আদুরে গলায় বলতে থাকে বৃষ্টি থামানোর ছড়া-

“নেবুর পাতায় করমচা, হে বৃষ্টি ধরে যা

নেবুর পাতায় করমচা, হে বৃষ্টি ধরে যা”! (Uma Dasgupta)

সাদা কালো শটে ধরা পড়ে যায় ভাই বোন সম্পর্কের এক সংবেদনশীল ছবি যা আজ প্রায় ছয় দশক পেরিয়েও মনে করায় যেন তারা ছিল, আছে- বাঙলার কোনও গ্রামে– রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে।

অভিনেত্রি উমা দাশগুপ্তের প্রয়াণে, আরেকবার বাঙালি হারাল তার “দুগ্গা”কে।

অভিনয় জগতের কোনও মানুষের স্মৃতিচারণের উপাদান ছড়িয়ে থাকে তাঁর কাজের মধ্যে, উমা তার ব্যতিক্রম নন। কিন্তু অন্য হিসেবে তিনি ব্যতিক্রমি কারণ তাঁর অভিনয়ের ঝুলিতে রয়েছে শুধু একটি ইন্দ্রমণির হার– যা আসলে ভারতীয় এবং বিশ্ব সিনেমার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারি সৃষ্টি- সিনেমার ইতিহাসে যার স্বীকৃতি “Best Human Document” হিসেবে। জানা যায় “পথের পাঁচালি” মার্কিন দেশে যখন মুক্তিলাভ, করে সেই বছর প্রায় সতেরটি মার্কিন ম্যাগাজিন তেরো বছর বয়সী উমা দাশগুপ্তকে “Teenager of the year” হিসেবে আখ্যায়িত করে। মার্কিন পেশাদারিত্তের নিরিখে একে মোটেই ছোট ভাবে দেখা চলে না। যে মেয়েটিকে সত্যজিৎ খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর বন্ধু আশিস বর্মণের সহায়তায় বেলতলা হাইস্কুলের ক্লাসরুমে, যাঁকে হাত ধরে ক্যামেরার সামনে দাঁড় করিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন বিভূতিভূষণের দুগ্গাকে, এই স্বীকৃতি আসলে তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যের এক অন্য স্তরে উত্তরণের কথাই বলে।

পথের পাঁচালীর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা দুগ্গাকে তার ছোট ভাই অপুর বড় বোনের ভূমিকায় দেখি। সে হল তার কম্পাস। সকালে ঘুম থেকে উঠেই প্রথম যে মুখটি সে দেখে, খেলনার বাক্স থেকে রাংতা চাইতেই যে হাত তাকে থাপ্পড় মারে, যে তাকে জিভ বের করে হাসায়, যে তাকে শোনায় বিদ্যুতের খুঁটিতে কান পাতলে শোঁ শোঁ শব্দ, হাত ধরে কাশফুলে ঢাকা দিগন্ত বিস্তৃত এক মাঠের মধ্যে ছুটে যায় তাকে নিয়ে যে রেলগাড়ি দেখতে, সে হল দুগ্গা। পরম আদরে, স্নেহে কোথায় যেন সে ধারণ করে এক মাতৃ রূপ। উমার অভিনয় এবং অভিব্যক্তির দ্বৈত সংযোজনে সে হয়ে ওঠে আমাদের ঘরের মেয়ে।

করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি অভিনয় করেছিলেন সর্বজয়ার চরিত্রে, লিখেছিলেন প্রত্যেক শিল্পীকে তার ব্যক্তিগত চরিত্র অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়ার পদ্ধতি আসলে পরিচালক হিসেবে সত্যজিতের গভীর শিল্পবোধের একটি নিদর্শন এবং সেই ভাবেই “প্রাণচঞ্চল উমার মধ্যে এসেছিল এক স্থির বিষাদ মগ্নতা!”

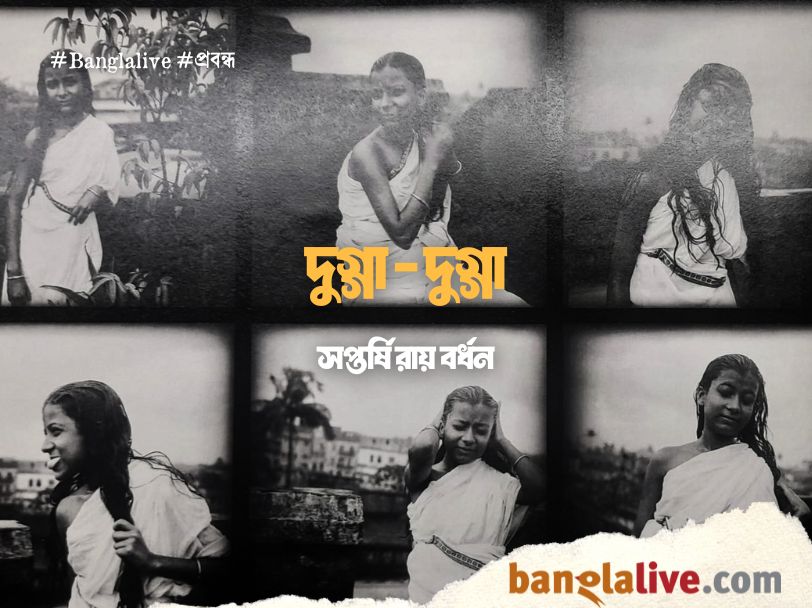

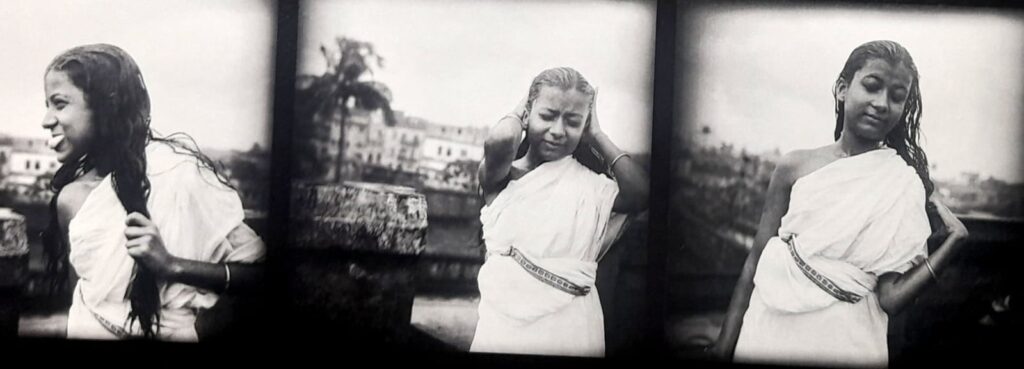

সত্যজিত রায় “অপুর পাঁচালি” বইতে শুনিয়েছেন উমাকে নিয়ে তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষার মজাদার গল্প। “মেয়েটির বাপ মায়ের সঙ্গে কথা বললাম, চা খেলাম। উমা দাশগুপ্ত তাঁদের ছোট মেয়ে। তাকে দেখা মাত্র ঠিক করে ফেললাম যে, ছবিটা তোলা যদি আদৌ সম্ভব হয় তো দুর্গার ভূমিকায় একেই নামাব। লাইকা ক্যামেরাটা সঙ্গেই ছিল। বাড়ির ছাতে গিয়ে সেই ক্যামেরা দিয়ে মেয়েটির কয়েকটি ছবি তুলি। মেয়েটি একটু লাজুক প্রকৃতির। কিন্তু দুর্গা তো যাকে বলে ঐ দস্যি মেয়ে। উমাকে তাই ভেংচি কাটতে বলি। তা মুখ বিকৃতি করতে মেয়েটির কোনও সংকোচ দেখা গেল না।”

আসলে দুর্গা চরিত্রের এই হেডস্ট্রং ভাবের সঙ্গে মিশে আছে এক কমনীয়তা আর বিষণ্ণতা– যা দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে প্রকাশ পেয়েছে উমার অভিনয়ে। আর এর অন্যতম কারিগর যে তাঁর মানিকদা এ কথা জানিয়েছেন ২০০৫ সালে “প্রতিক্ষণ” পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে। টুনির মালা চুরির ঘটনার পরে অপমানিত সর্বজয়া যখন দুর্গাকে নির্দয়ভাবে আঘাত করেন, চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যান বাড়ির বাইরে– সেই দৃশ্যের নাটকীয়তা একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল; মানিকদা করুণাকে বলেছিলেন উমা ব্যথা পাবে এই ভেবে তিনি যেন থেমে না যান।

এ ভাবেই এক কঠিন অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে একটা দীর্ঘ সময়ের যাত্রা হয়ে উঠেছিল ‘পথের পাঁচালি’! আর সেই পথের টানে ঘর ছেড়ে এক জায়গায় জড়ো হয়েছিলেন কিছু উৎসর্গীকৃত মানুষ তাঁদের মধ্যে উমা দাশগুপ্ত অন্যতম। “পথের পাঁচালি” পরবর্তী সময়ে আর কোনও চলচিত্রে অভিনয় করেননি উমা। এই সিদ্ধান্ত হয়তো বা তাঁর স্বেচ্ছা নির্বাসন হয়তো বা নয়। কিন্তু অভিনয় যে ছিল তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি ও দক্ষতা এটা প্রমাণের জন্য একটি “পথের পাঁচালি”ই যথেষ্ট।

করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় “কখন যে আমরা এক হয়ে মিশে গেলাম, তা টেরই পাইনি। বিভিন্ন কাজের মধ্যে একটা নিবিড় যোগসূত্র গড়ে উঠল, অসম্ভব হয়ে উঠল, একজনের কাজ থেকে আরেকজনের কাজ আলাদা করে দেখা। “পথের পাঁচালি” র জীবনের মধ্যে আমরা নতুন করে বাঁচলাম।”

উমা দাশগুপ্তের জীবনাবসানে আজ হারিয়ে গেল সেই “পথের পাঁচালি” জীবনের আরেকটি মুখ। বাঙালির মনের মাঝে “হাঁ করা ছেলে” যে অপুর বাস, সে যেন আরেকবার হারাল তার দিদি দুগ্গাকে।

সপ্তর্ষি রায় বর্ধনের জন্ম, কর্ম এবং বর্তমান ঠাঁই তার প্রাণের শহর কলকাতায়। প্রথাগত ছাত্রজীবন কেটেছে কলকাতার পাঠভবন স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। লেখাজোকা, ছবি তোলা, নাট্যাভিনয় আর হেরিটেজের সুলুক সন্ধানের নেশায় মশগুল। সঙ্গে বই পড়া, গান বাজনা শোনা আর আকাশ পাতাল ভাবনার অদম্য বাসনা। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা তিন- "রূপকথার মতো- স্মৃতিকথায় প্রণতি রায়", "খেয়ালের খেরোখাতা" এবং "চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়"।