লোকসভা ভোটের (Vote) রমরমা তুঙ্গে এখন। এ-নিয়ে সেই কবে থেকে ইলেকট্রনিক আর সোস্যাল মিডিয়া মুখরিত হরেক বৈচিত্র্যে। সেই সঙ্গে প্রিন্ট মিডিয়াও অবশ্যই। কে জেতে কে হারে তো বটেই, তাছাড়াও নিরাপত্তার বাড়বাড়ন্ত, হিংসার রকমারি তাণ্ডব, ক্ষমতার লাগামছাড়া আস্ফালন, নেতাদের প্রতিশ্রুতির সুনামি ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে চরাচর একেবারে টগবগ করে ফুটছে। ভোটের (Vote) সঙ্গে স্বাধীন ভারতের মানুষের প্রথম পরিচয় হয় ১৯৫২ সালে। ১৯৫০-এ প্রচলিত হওয়া সংবিধান অনুযায়ী গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে যে সংসদীয় রাজনীতির কাঠামো নির্মিত হল, তাকে কেন্দ্র করেই শুরু ভোট-প্রক্রিয়া, যেখানে দেখা গেল দেশের সব নাগরিকের অবাধ ভোটদানের অধিকার। জনগণের হাতেই তুলে দেওয়া হল দেশের ও রাজ্যের শাসক-বিরোধী নির্বাচনের ভার। এর পর থেকে আজ অবধি ভোটকে ঘিরে সমাজ-রাজনীতির ধরনে ক্রমশ চিত্রপটের যে পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটে চলেছে, তা অধিকাংশেরই জানা।

আরও পড়ুন: উনিশ শতকে ভোট নিয়ে একটি ব্যঙ্গগান

বাংলার প্রেক্ষাপটে ভাবলে, এ রাজ্যে ভোট বা নির্বাচনের সঙ্গে মানুষ সেই উনিশ শতকের শেষদিক থেকেই পরিচিত। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়দের ‘ভারত সভা’ কিছু ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয়দের হাতে স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার দাবি তুলেছিল। লর্ড রিপন ভাইসরয় হয়ে এসে তাতে সম্মতি দিলেন এবং তার ফলেই বিভিন্ন লোকাল বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি গড়ে উঠে ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণে এল। শুরু হয়ে গেল নির্বাচন প্রক্রিয়া। ‘ভোট’, ‘কমিশনার’ ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হলেন মানুষজন। সেই সঙ্গে ‘ক্ষমতা’-র আবির্ভাব হল মানুষের সামনে। তবে, তখনকার ভোটে স্বাধীন ভারতের মতো সমস্ত নাগরিকদের অবাধ ভোটদানের অধিকার ছিল না। প্রার্থী হওয়ার নিয়মকানুনও ছিল একেবারেই আলাদা।

কার্তিকের ভোট-প্রচারের জন্যে এমন একটি গান লিখলেন দাদাঠাকুর, যা এক লহমায় এলাকাবাসীর কাছে কার্তিককে দারুণ জনপ্রিয় করে তুলল এবং ভোটে জিতে কমিশনারও হলেন তিনি। উচ্চবর্ণের অভিজাত শ্রেণীর মুখে সেদিন এইভাবেই ঝামা ঘষে দিয়েছিলেন শরৎ পণ্ডিত।

চিরকালের রঙ্গপ্রিয় বাঙালিজাতি ভোটকে কেন্দ্র করে নানারকম রঙ্গব্যঙ্গ, রসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছে শুরু থেকেই। সেইসূত্রে উনিশ শতক থেকেই দেখা যায় নির্বাচন নিয়ে ব্যঙ্গগান। যার নিদর্শন আছে, ১৮৮৭ সালে (১২৯৪ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত(স্বামী বিবেকানন্দ) ও শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক সম্পাদিত ‘সঙ্গীতকল্পতরু’ নামে সংগীত সংকলন গ্রন্থে। গানটি সম্ভবত কোনও চারণকবির লেখা, যে গানে ভোটে নির্বাচিত কমিশনারদের আচরণ নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা বলা হচ্ছে সেই যুগে! এইভাবে বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছানো। দিন যত এগোতে লাগল, ভারতীয়দের হাতে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রও বড় হল। ফলে, বৃদ্ধি পেল নির্বাচনের বাড়বাড়ন্ত। আর এই নিয়ে তৈরি হতে লাগল একের পর এক ব্যঙ্গাত্মক কবিতা ও গান। যার মধ্যে রসিকচূড়ামণি ‘দাদাঠাকুর’-এর কলম হয়ে উঠল সর্বাধিক সক্রিয়।

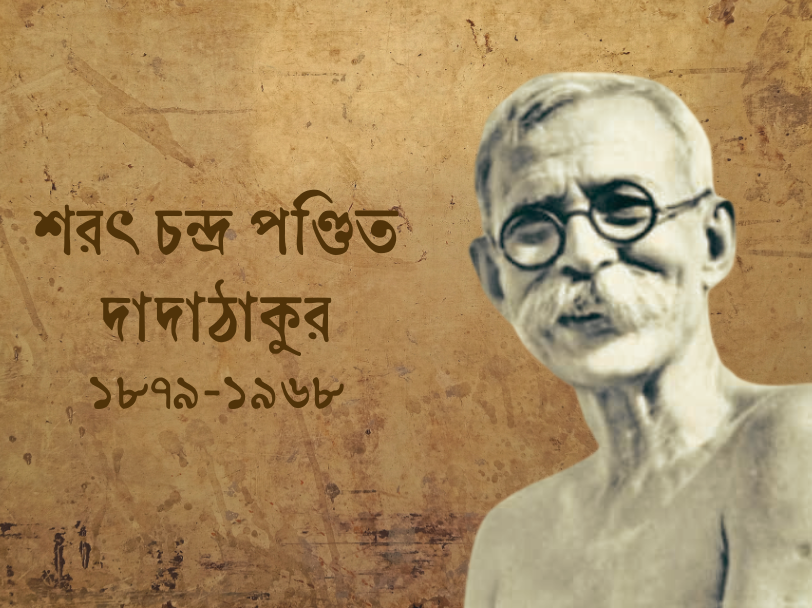

দাদাঠাকুর (Dadathakur) ওরফে শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (Sarat Chandra Pandit) থাকতেন মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে। এলাকায় যত প্রান্তিক মানুষজন, সবাই ‘দা-ঠাকুর’ বলতে অজ্ঞান ছিলেন। তাঁদেরই একজন কার্তিক। তেলেভাজা চানাচুরের দোকান চালিয়ে কোনওমতে তাঁর দিন চলত। একবার মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স আচমকা বেড়ে তিন আনা(১৮ পয়সা) থেকে ছয় আনা হয়ে গেল। মাথায় হাত কার্তিকের। এত পয়সা কীভাবে দেবেন তিনি? ছুটলেন দাদাঠাকুরের কাছে। সব শুনে এই কর বৃদ্ধি মকুবের অনুরোধ করে দাদাঠাকুর মিউনিসিপ্যালিটিতে চিঠি লিখলেন। কিন্তু কোনও লাভ হল না। ট্যাক্স যে কে সেই। অগত্যা নতুন এক মতলব আঁটলেন শরৎ পণ্ডিত। ঠিক করলেন আগামী মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে কার্তিককে ভোটে দাঁড় করিয়ে ‘কমিশনার’ করে ছাড়বেন। ঐ সময় কার্তিকের মতো একজন প্রান্তিক মানুষকে নিয়ে এ ছিল এক বৈপ্লবিক পরিকল্পনা। যদিও ভোটে দাঁড়ানোর ব্যাপারে কিছু শর্ত ছিল। তার মধ্যে অন্যতম হল, প্রার্থীকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ট্যাক্স-দাতা হতে হবে। তার নিচে হলে সে ভোটে দাঁড়াতে পারবে না। কার্তিকের ট্যাক্স বেড়ে যাওয়া এক্ষেত্রে শাপে বর হয়ে উঠল। কারণ, এর ফলেই তাঁর ভোটে দাঁড়ানোর দরজা খুলে গিয়েছিল। দাদাঠাকুর সদ্ব্যবহার করলেন এই সুযোগের। প্রবল আপত্তি উঠে এল মিউনিসিপ্যালিটির মসনদে থাকা অভিজাত শ্রেণীর কর্তাব্যক্তিদের তরফ থেকে। কিন্তু তা নিয়ম অনুযায়ী ধোপে টিকল না। কার্তিকের ভোট-প্রচারের জন্যে এমন একটি গান লিখলেন দাদাঠাকুর, যা এক লহমায় এলাকাবাসীর কাছে কার্তিককে দারুণ জনপ্রিয় করে তুলল এবং ভোটে জিতে কমিশনারও হলেন তিনি। উচ্চবর্ণের অভিজাত শ্রেণীর মুখে সেদিন এইভাবেই ঝামা ঘষে দিয়েছিলেন শরৎ পণ্ডিত। গানটি ছিল এরকম―

ভোট দিয়ে যা―

আয় ভোটার আয়।

মাছ কুটলে মুড়ো দিব,

গাই বিয়োলে দুধ দিব,

দুধ খেতে বাটি দিব,

সুদ দিলে টাকা দিব,

ফি দিলে উকিল হব,

চাল দিলে ভাত দিব,

মিটিং-এ যাব না, অবসর পাবো না,

কোনো কাজে লাগবো না,

যাদুর কপালে আমার ভোট দিয়ে যা।

১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড প্রস্তাবিত শাসন সংস্কার সংক্রান্ত আইন বলবৎ হওয়ার পর, ১৯২৩ সালে তৈরি হয় ‘বঙ্গীয় আইন পরিষদ’(Bengal Legislative Assembly), যার হাতে বাংলার আইন ও শাসনের ক্ষেত্রে খুব সামান্য হলেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়। এতে নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সদস্যরা নির্বাচিত হতেন। যার মধ্যে অধিকংশই থাকতেন ভারতীয়। অল্প কয়েকজন ছিলেন ইউরোপীয়ান এবং অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। ভোট দেওয়া ও দাঁড়ানো, দুটি ক্ষেত্রেই বেশকিছু শর্ত আরোপিত ছিল। যা বজায় ছিল স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত। যদিও ধীরে ধীরে এইসব নিয়মে কিছু কিছু শিথিলতা আসে। কিন্তু কখনওই তা স্বাধীন ভারতের মতো সমস্ত সাধারণের জন্য অবাধ হয়নি। প্রসঙ্গত, ১৯২৩-এ, প্রথমবার হওয়া বঙ্গীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে ডাকসাইটে কংগ্রেস নেতা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরাজিত হয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্য পার্টির তরুণ প্রার্থী বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে। সবমিলিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল স্বরাজ্য পার্টিই।

এই নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। রায় বেরোল তাঁরই স্বপক্ষে। অর্থাৎ এভাবে মন্ত্রী নিয়োগ বেআইনি। ফলে, উপনির্বাচন করার প্রয়োজন হল। নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে স্বরাজ্য দল সমর্থিত সুরেন্দ্রনাথ হালদারের কাছে একই নামের মল্লিকমশাই পরাজিত হলেন বিপুল ভোটে। ফলে, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের দুদিকই গেল। মেয়র পদ থেকেও সরে এলেন, মন্ত্রী হওয়াও হল না।

পরের বছর, ১৯২৪ সালের এই আইন পরিষদেরই উপনির্বাচনকে ঘিরে ঘটেছিল একটি ঘটনা। যা নিয়ে দাদাঠাকুর লিখেছিলেন ‘দক্ষিণ দুয়ারী উপনির্বাচন’ নামে এক অসাধারণ ব্যঙ্গকবিতা। আগে দেখা যাক ঘটনাটা কী ছিল? ১৯২৩-এ বঙ্গীয় আইন পরিষদ গঠনের আগেই কলকাতা কর্পোরেশন ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসনের আওতায় চলে এসেছিল। এখানেও নির্বাচন হত। তখন মেয়র ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক। তাঁর ইচ্ছে ছিল বঙ্গীয় আইন পরিষদের একজন ‘মন্ত্রী’ হওয়ার। ইনি ব্রিটিশ সরকারকে তোষণ করে চলতেন। তাই, তখনকার ভাইসরয় লর্ড লিটনের কথায় তিনি কর্পোরেশনের মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দিলেন এবং লিটন তাঁকে বসিয়ে দিলেন আইন পরিষদের মন্ত্রীর পদে। কিন্তু একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ক্ষেত্রে এরকমভাবে পদ দেওয়া যায় না। এই নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। রায় বেরোল তাঁরই স্বপক্ষে। অর্থাৎ এভাবে মন্ত্রী নিয়োগ বেআইনি। ফলে, উপনির্বাচন করার প্রয়োজন হল। নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে স্বরাজ্য দল সমর্থিত সুরেন্দ্রনাথ হালদারের কাছে একই নামের মল্লিকমশাই পরাজিত হলেন বিপুল ভোটে। ফলে, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের দুদিকই গেল। মেয়র পদ থেকেও সরে এলেন, মন্ত্রী হওয়াও হল না। তখন থেকেই ক্ষমতার মসনদে গদিয়ান হওয়ার প্রবল মোহের চেনা ছবি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এই ঘটনাই ব্যঙ্গবিদ্ধ হয়েছে দাদাঠাকুরের কবিতাটিতে―

দক্ষিণ কলিকাতা মুখরিত আজি রে,

দে রণ, দে রণ বলি হাঁকিল স্বরাজী রে।

স্বেচ্ছাসেবক যত স্বরাজীর পালোয়ান,

পরিধানে খদ্দর, খদ্দর আলোয়ান।

স্বরাজীর ধাড়িগুলো নাওয়া-খাওয়া ছেড়েছে,

রক্তবীজের মতো সংখ্যাতে বেড়েছে।

গাড়ী ঘোড়া ট্যাক্সিতে রণভূমি থৈ থৈ,

ভোটদাতা দিশেহারা কোথা করে ঢেরা-সই।

বলিহারি স্বরাজীর কেয়া তোফা তোড়জোড়,

মল্লিক বুঝিলেন বিধাতা বিরূপ মোর!…

চারদিন গণনায় মিলিল এ সমাচার,

মল্লিক চেয়ে বেশি তিন গুণ হালদার।…

শেষের দুটি লাইন একেবারে দাদাঠাকুরসুলভ নিজস্বতায় উদ্ভাসিত―

হালদারের ফল হলো, মল্লিকেরো Fall

তবে কেন মিছামিছি এত কোলাহল?

এই একই উপনির্বাচন নিয়ে দাদাঠাকুর ‘বিজলী’ পত্রিকায় লিখেছিলেন আরেকটি দীর্ঘ কবিতা। যার ভাষা ছিল ব্রজবুলি। তখন ‘বিজলী’-র সম্পাদক দাদাঠাকুরের পার্শ্বসহচর নলিনীকান্ত সরকার। একদিন দাদাঠাকুর পত্রিকা দপ্তরে এলে, নলিনীকান্ত তাঁকে অনুরোধ করলেন উপনির্বাচন নিয়ে একটা কবিতা লেখার জন্য। দাদাঠাকুর বলে গেলেন। লিখে নিলেন নলিনীকান্ত। কবিতার শুরু এইভাবে―

কলিকাতা নগরী হরদম রগড়

সিরজন কৈল গোসাঁঞী।…

দক্ষিণ কলিকাতা উপনিরবাচনে

উপজিল সবহু যো রঙ্গ।

মূঢ় অধম হাম আর্দ্রক-ব্যবসায়ী

কহতহি জাহাজ-প্রসঙ্গ।

মুরখ ভারতবাসী চিত-বিনোদন লাগি

মন্টেগু আনিল মাকালে।…

শ্রীচিত্তরঞ্জন সহিত স্বরাজদল

সমঝিল ইথে নাহি লভ্য।…

যে বছর এই ভোট হচ্ছে, সেই ১৯২৩ সালের গোড়ার দিকে দেশবন্ধু তৈরি করেন স্বরাজ্য পার্টি এবং সেই বছরেই তৈরি হয় ‘বঙ্গীয় আইন পরিষদ’। চিত্তরঞ্জনের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। ফলে, বঙ্গীয় আইন পরিষদের ভোটে প্রথম বছর থেকেই স্বরাজ্য দল দারুণ ফল করতে থাকে। এই কারণেই, দাদাঠাকুরের কবিতা ও গানে বারে বারে এসেছে দেশবন্ধু-প্রসঙ্গ। কবিতাটির শেষে গিয়ে তিনি লিখছেন―

…শুনহ স্বরাজী বীর দেশবধুঁ সারথি

তেই নাহি পরাভব তোর।

ভনে অবিদ্যাপতি শুন ভাই মন্ত্রী

দৈয়ারী রোটী কাহে দিলা ছোড়ি।

যতেক কামনা দয়াময়, পহুঁ সব

পুরাওব ভেজব নোকড়ি।।

তখন তিন বছর অন্তর ভোট। তা সে কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি বা আইন পরিষদ, যাই হোক না কেন। এখনকার মতোই তখনও প্রার্থীদের নিয়ে চলত প্রচার তথা ক্যানভাসিং। বঙ্গীয় আইন পরিষদের কোনও একবারের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে চলা ক্যানভাসিং-এর বহর দেখে দাদাঠাকুর লিখে ফেললেন আখরসহ কীর্তনের আঙ্গিকে এক দীর্ঘ গান― ‘ভোটামৃত’। যার নমুনা এরকম―

নির্বাচন সময়ে তু বায়ুবক্ষো ভবেদ্ ধ্রুবম্।

ভোটবিকারাধিকারে ‘ভোটামৃত’ প্রযুজ্যতে।

ভোটাধিক্যং ভবেদ্ যস্য নিশ্চিত্যং মেম্বারো ভবেৎ

পরাজিতস্য মূর্খস্য কাকস্য পরিবেদনা।

আমি ভোটের লাগিয়া ভিখারী সাজিনু

ফিরিনু গো দ্বারে দ্বারে।

(আমি ভিখারী, না শিকারী গো)

মোরে হাঁ ছাড়া কেউ না বলিল না

ক্যানভাস করিনু যারে।…

যত ক্যানভাসারের ভাষা, তাতেই পাইনু আশা,

বলে― ‘সেন্ট পারসেন্ট’ ভোট তব।

আমি তাহাতে রিলাই করি, দুহাতে বিলাই কড়ি,

করি অভিনয় অভিনব।

(আমি নেতা না অভিনেতা হেথা মালুম করিবে কে তা)…

একেবারে শেষে রয়েছে―

ভোটানন্দ দাস কহে কী মজার এ খেল্ রে।

গাছেতে রয়েছে কাঁঠাল গোঁফে দাও তেল রে।

(এমন ফল তো আর পাবে না)

(পরের মাথায় ভাঙতে হলে এমন ফল তো আর পাবে না)

(ফল হবেই হবে)

(একটা ফল তো হবেই হবে)

(সদ্য ফল, নয় ‘ডাউন ফল’― একটা ফল তো হবেই হবে)।

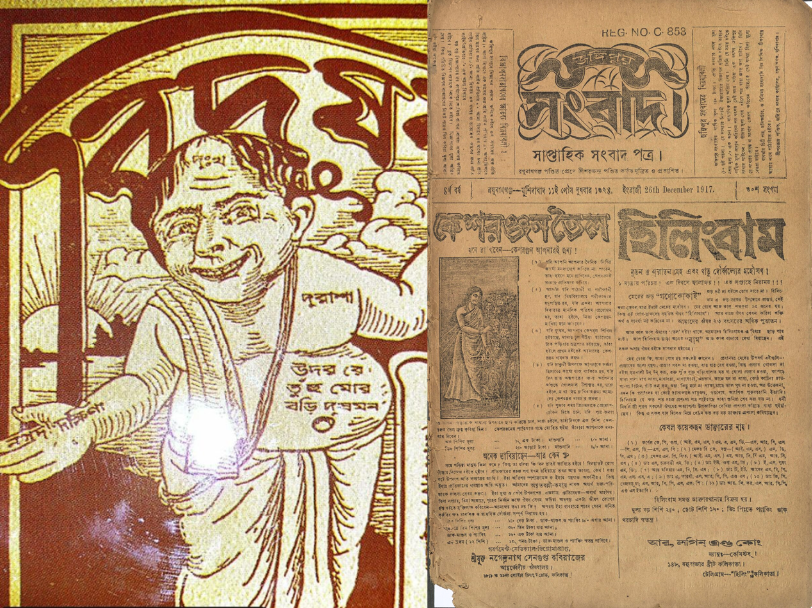

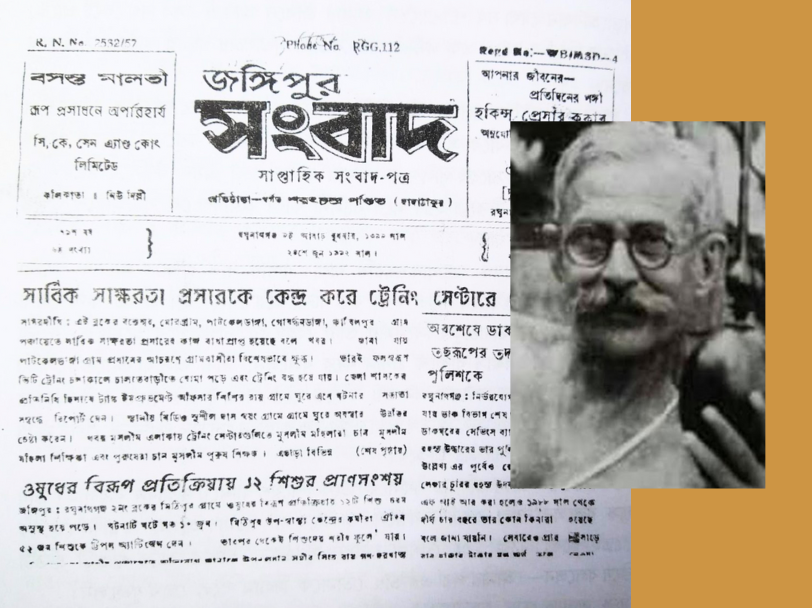

অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবন কাটাতেন দাদাঠাকুর। অস্বচ্ছলতা সারাজীবন সঙ্গী ছিল তাঁর। জঙ্গিপুরের বাড়িতেই তাঁর একটি ছোটো প্রেস ছিল। দিন গুজরান হত তা দিয়েই। ওখান থেকে তিনি ‘বিদূষক’ নামে একটি অনবদ্য ব্যঙ্গধর্মী পত্রিকা ও ‘জঙ্গিপুর সংবাদ’ নামে একটি অভিনব সংবাদপত্র প্রকাশ করতেন নিয়মিত। যা তিনি নিজেই কলকাতার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতেন। এই দুটি কাগজেও বেরিয়েছে তাঁর ভোটকেন্দ্রিক ব্যঙ্গকবিতা ও গান। ‘বিদূষক’ পত্রিকার ১৩৩০ বঙ্গাব্দের প্রথম বর্ষের দুটি সংখ্যায় দেখা গেল ভোট নিয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে ভরা দুটি কবিতা। একটির শিরোনাম― ‘ভোট নিয়ে যা’

ঘাটে ডিঙা লাগায়ে ‘বঁধু ভোট নিয়ে যা’।

ভোট নিয়ে যারে আমার ভোট নিয়ে যা

কোন্ গাঁয়ে তুই ভোট ভিখারি

কোন্ গাঁয়ে তোর ঘর?

ভোট নিবি তো গোটাকত

কথার জবাব কর।

এবার নূতন নামলি না তুই

আর একবারও ছিলি।

ছিলি যদি বল্ না দেশের

কি ফয়দা করিলি?…

ভোট যদি তুই দিয়ে থাকিস

মনসবদারের ‘ফরে’।

গরিব দেশের নহিস কেহ

ভোট দিব না তোরে।…

মানের জন্য ভোট চাইতে

এসে থাকিস যদি,

ভাগ হিঁয়াসে মতলব বান্দা

চাইনে খোসামোদি।

আরেকটিকে গানই বলা ভালো। কীর্তন আঙ্গিকে আখরসহ তৈরি। শিরোনাম ‘ননকো সংকীর্তন’। এখানে ‘ননকো’ হলেন ‘ননকোপারেশন মুভমেন্ট’ (অসহযোগ আন্দোলন)-এর আন্দোলনকারীরা। গানের শুরু থেকে কিছুটা এইরকম― ‘ভোট দে বলে আমার ননকো নাচে/ সিংহ নাচে ব্যাঘ্র নাচে/ ভালুক তাহার পাছে পাছে,/ ময়ূরের নৃত্য দেখে প্যাঁচা নাচে গাছে…’। এর চেয়ে তীব্র ব্যঙ্গ আর কী হতে পারে! ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১১ বর্ষ ২৯ সংখ্যার ‘জঙ্গিপুর সংবাদ’-এ দাদাঠাকুর লিখলেন, ‘ইলেকশনে বিপরীত রীত’। ভোটের সময়ে যে ভোটপ্রার্থীরা ভোল বদলে বিনয়ের আর দয়ার অবতার হয়ে কত কী করতে থাকেন, তার প্রতিই দাদাঠাকুর ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করেছেন এই কবিতায়, যার ভাষাবিন্যাস ও ছন্দমাধুর্য এক অন্য মাত্রায় পৌঁছেছে―

দ্বিজচন্দন চন্দন-পুষ্প করে,

অতি হীনজনে ধরি তুষ্ট করে।

কত বিপ্র কুলোদ্ভব বর্ণ গুরু

এক ভোট তরে ধরে শূদ্র-উরু।

ধরি বিপ্র পদে নত শূদ্র কহে,

ছি–ছি কী কর ঠাকুর কী কর হে

নতজানু হয়ে মম জানু ধরি

তব সূত্র-শিখা অপমান করি,

ইহকাল তরে পরকাল দিলে,

প্রভু হীরক ফেলি ছি কাচ নিলে!

কত অট্টালিকাবাসী পাট্টাধারী

চলে বিদ্বান উদ্যান-পাল বাড়ি।…

যিনি তস্কর দলপতি দৈত্যগুরু,

তিনি বাক্যদানে আজ কল্পতরু,

ঠেলি নর্দমাকর্দনে অর্ধরাতে,

কত মর্দজনে ফিরে ফর্দ হাতে।

এই গান আর কবিতাগুলোকে কখনওই নিছক ব্যঙ্গধর্মী বলা যাবে না। প্রত্যেকটির একটি নির্দিষ্ট সামাজিক অভিমুখ আছে। যা থেকে বোঝা যায়, সারাজীবন চূড়ান্ত অনাড়ম্বর জীবনযাপন করা দাদাঠাকুর তথা শরৎ পণ্ডিত কীভাবে বরাবর তাঁর সমাজসচেতনতা ও মানবিকতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। ছাপাখানা চালানো, পত্রিকা সম্পাদনা, বেতারে, সভাসমিতিতে অংশ নিয়ে নানারকম বক্তব্য রাখা, নিয়মিত গান-কবিতা-গদ্য লেখা ইত্যাদি একাধিক দিকে ঘটেছে তাঁর প্রতিভার বিচ্ছুরণ। চিরকাল স্বাধীনচেতা ও মাথা উঁচু করে চলা এই ব্যক্তিত্ব, কোনওদিন পিছপা হননি সমাজের কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে। তা সে বিদেশি শাসকের দমন-পীড়ন বা দেশীয় মানুষের অনভিপ্রেত আচরণ― যা-ই হোক না কেন। রঙ্গরসে টইটম্বুর থাকা এই বিরল প্রতিভাধরের লেখা ও বক্তব্য থেকে যে কোনও কিছুই ঝরে পড়ত ব্যঙ্গরসে রসসিক্ত হয়ে। যার মধ্যে অন্যতম প্রধান হিসেবে এসেছে ভোট বা নির্বাচন ঘিরে তখনকার সমাজ-রাজনীতির অবস্থা। যা কেবলই পরাধীন সময়ের কথা। এর পর স্বাধীনতা এসেছে। সংবিধানগতভাবে সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোয় হওয়া নির্বাচনে এসেছে সব নাগরিকের অবাধ ভোটদানের অধিকার। কিন্তু সেদিন থেকে একটি শতক পেরিয়ে যাওয়ার পরেও, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঘটে চলা ঘটনা এবং তা নিয়ে সাধারণ মানুষের অবস্থা ও প্রতিক্রিয়ার ধরনে কি এতটুকু বদল ঘটেছে? উপরন্তু তা হয়ে চলেছে আরও উগ্র থেকে উগ্রতর। তথাকথিত ‘আধুনিকতা’-র হাত ধরে এগিয়ে সংযোজিত হয়েছে হিংসা, হানাহানি, রক্তপাত, নরনিধন, পুলিশ-আধা সেনা আবৃত নিরাপত্তা, অর্থ-তাণ্ডব, ন্যাক্কারজনক ব্যক্তি-কুৎসা এবং চরম অসহিষ্ণুতা। এসব ভেবে একটাই কথা মনে হয়, আজকে যদি শরৎ পণ্ডিত এসব লিখতেন, তার পরিণতি কী হতে পারত!

তথ্যঋণ :

১) শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত(স্বামী বিবেকানন্দ) ও শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক সম্পাদিত ‘সঙ্গীতকল্পতরু’(প্রাসঙ্গিক তথ্য ও আলোচনা : ড. সর্বানন্দ চৌধুরী)

২) দাদাঠাকুর― নলিনীকান্ত সরকার

৩) শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের শ্রেষ্ঠ কবিতা( সম্পাদনা : গোরা সিংহ রায়)

৪) বাংলার বিধানসভার একশো বছর― সত্যব্রত দত্ত

৫) পরাধীন ভারতে ভোট নিয়ে রঙ্গ ব্যঙ্গ(নিবন্ধ)― অভীক চট্টোপাধ্যায় (পূজা কর্মকার, শারদ্বত মান্না ও নুরুল মোর্তজা সম্পাদিত বই ‘বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে রঙ্গ ব্যঙ্গ ও কেচ্ছা’)।

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।