পরিহাস নয়, বরং আদর করে বলাই যায় এই রশ্মিটিকে আমরা ‘হাড়ে হাড়ে চিনি’। আবিষ্কৃত রশ্মিটির সম্পূর্ণ চরিত্র প্রথমে জানা না থাকায় আবিষ্কর্তা রোন্টজেন (Wilhelm Conrad Röntgen) বীজগণিতের অজ্ঞাত রাশি ‘এক্স’ (x) থেকে এর নামকরণ করেন ‘এক্স-রে’। পরে ‘রোন্টজেন রশ্মি’ নামকরণ করলেও সেটি বেশিদিন ধোপে টেকেনি। এক্স রশ্মি (X-ray) নামটিই স্থায়ী হয়।

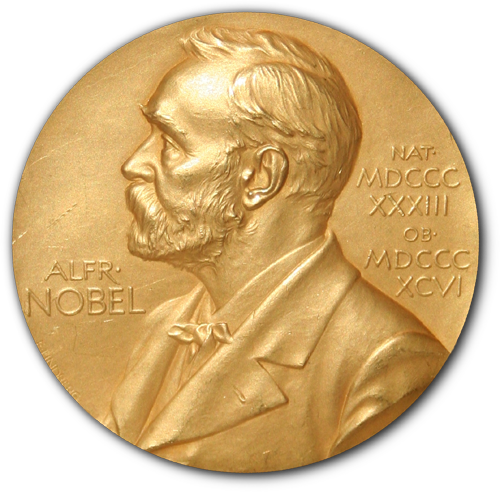

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় প্রথম পর্বে যখন রাষ্ট্রীয় অনুদান দেওয়া শুরু হয়নি, সেই সময়ে বহু বাধা-বিঘ্ন, নামমাত্র উপকরণ, আর্থিক অনটন উপেক্ষা করেই বিজ্ঞানীরা গবেষণা করতেন। এই পর্বেই এসেছেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, প্রকৌশলী, ঋদ্ধ শিল্পপতি আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল (২১. ১০. ১৯৩৫ – ১০. ১২. ১৮৯৬)। ডিনামাইট সহ অন্যান্য অতি শক্তিশালী বিস্ফোরক দ্রব্য এবং সেই সঙ্গে আরও নানা উদ্ভাবন করে তিনি যে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেন তার বেশিরভাগটাই তিনি দান করে দেন মানবকল্যাণে, যাঁরা বিজ্ঞান গবেষণা এবং সাহিত্য ও শান্তি স্থাপনে কাজ করছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে। তাঁর ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী এই অর্থ থেকে বিজ্ঞানের মূল তিনটি শাখা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, শরীরবিদ্যা অথবা মেডিসিন এবং সাহিত্য ও শান্তিতে মোট পাঁচটি পুরস্কার প্রদান করার কথা বলে গেছেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ওই পাঁচটি শাখায় প্রত্যেক বছর মানব সমাজের সার্বিক স্বার্থে কাজ করা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবৃন্দকে নোবেল নামাঙ্কিত এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

আরও পড়ুন: অপরাজেয় ডাক্তার হৈমবতী সেন

যখন বিজ্ঞানচর্চায় ব্যক্তিগত বা সরকারি সাহায্য অকল্পনীয় ছিল, সেই সময়কালে দাঁড়িয়ে আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেলের নিঃস্বার্থ দানে সূচিত নোবেল পুরস্কার বিজ্ঞানীদের উদ্বুদ্ধ করেছে, আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করে মান্যতা দিয়েছে।

নোবেল প্রয়াত হন ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর। ১৯০১ সাল থেকে প্রতি বছর নোবেলের প্রয়াণ দিবস ১০ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়া হয় এই পুরস্কার।

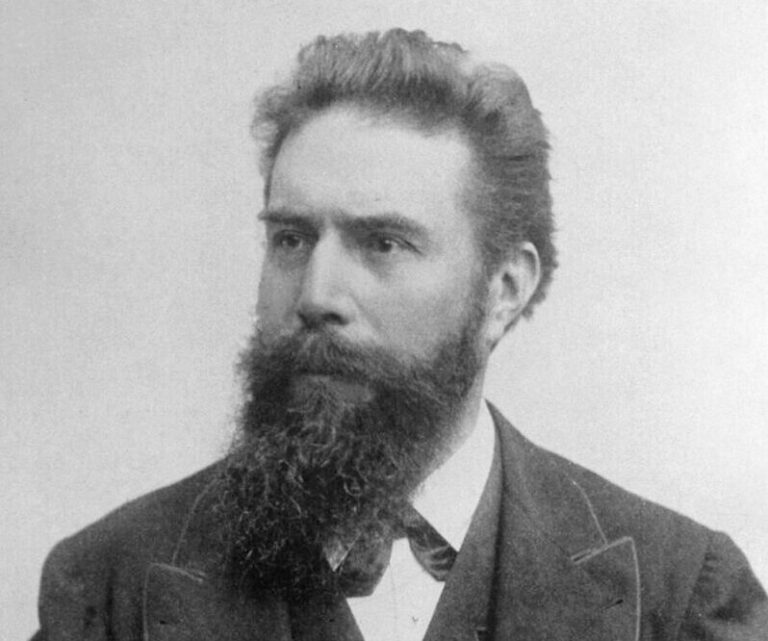

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে ফিজিক্সের প্রথম নোবেল পুরস্কারটিই পেয়েছিলেন উহলহেলম কনরার্ড রোন্টজেন— বিখ্যাত বিজ্ঞানী এবং এক মহান মানব। এক্স-রে রশ্মি আবিষ্কারের জন্য তিনি এই পুরস্কার পেয়েছেন। আবিষ্কারের সময়ে যেহেতু এই রশ্মির গুণাবলী সবটা জানা ছিল না তাই রোন্টজেন নিজেই এটির নামকরণ করেন এক্স-রে। ফলে অজ্ঞাতনামা হয়েও এই রশ্মি সারা বিশ্বের অসংখ্য মানুষের আশীর্বাদ পেয়েছে।

রোন্টজেনের প্রয়াণের শতবর্ষ পূর্ণ হল এ বছর, ২০২৩-এ (প্রয়াণ তারিখ ১০.০২.১৯২৩)। আজকের কাহিনি রোন্টজেন ও তাঁর উদ্ভাবনকে নিয়ে এবং ডিসেম্বর মাসে প্রয়াত নোবেলর প্রতিও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

উইলহেলম কনরাড রোন্টজেনের (Wilhelm Conrad Röntgen) জন্ম ২৭ মার্চ ১৮৪৫, পশ্চিম জার্মানির ছোট্ট সুন্দর একটি গ্রাম লেনলেপ-এ। বাবা ফ্রিডরিখ কনরাড রোন্টজেন বিপুল বিত্তশালী বস্ত্র ব্যবসায়ী। মা শার্লট কনস্টানজা ফ্রাউইন। ছোটবেলা থেকেই উইলহেলম নিখুঁতভাবে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারতেন। এক মিথ্যা বদনামের জন্য তাঁকে প্রথম স্কুল ছাড়তে হয়। পরে জুরিখের বিখ্যাত ফেডারেল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (জুরিখ পলিটেকনিক)-তে পড়াশোনা করেন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ডক্টরেট ডিগ্রি পান তিনি। এর পর বহু নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন, একই সঙ্গে চালিয়ে গেছেন পদার্থবিজ্ঞানের বহু শাখায় গবেষণা। উল্লেখযোগ্য গবেষণার বিষয়— ইলাস্টিসিটি, ক্যাপিলারিটি, গ্যাসের আপেক্ষিক তাপ, পিয়েজো ইলেকট্রিসিটি, পোলারাইজেশন অব লাইট ইত্যাদি। অথচ রোন্টজেন সারা পৃথিবীতে পরিচিত হলেন ‘এক্স-রে’র আবিষ্কর্তা হিসাবে। তবে এক্স-রে নামটি যত বেশি জনপ্রিয় হয়েছে আবিষ্কর্তার নামটি ততই অন্তরালে চলে গেছে।

ছোটবেলা থেকেই উইলহেলম নিখুঁতভাবে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারতেন। এক মিথ্যা বদনামের জন্য তাঁকে প্রথম স্কুল ছাড়তে হয়। পরে জুরিখের বিখ্যাত ফেডারেল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (জুরিখ পলিটেকনিক)-তে পড়াশোনা করেন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে ডক্টরেট ডিগ্রি পান তিনি। এর পর বহু নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন, একই সঙ্গে চালিয়ে গেছেন পদার্থবিজ্ঞানের বহু শাখায় গবেষণা।

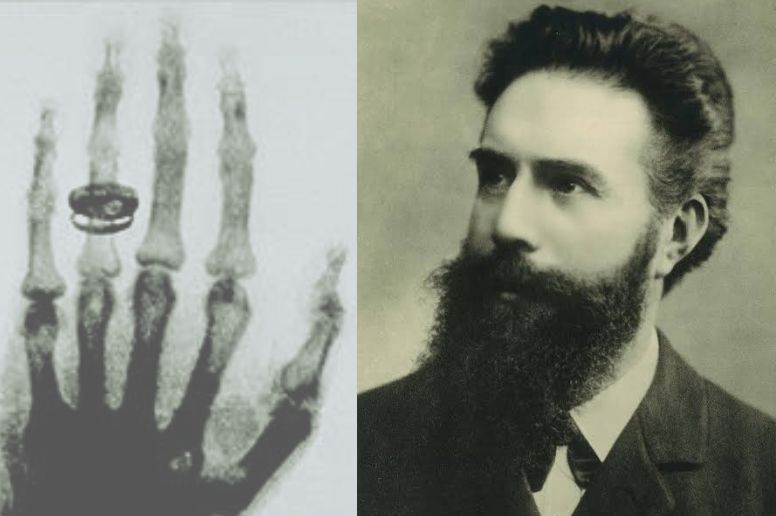

১৯৯৪-৯৫ সাল নাগাদ অনেক বিজ্ঞানীর মতো উইলহেলমও সদ্য আবিষ্কৃত ‘ক্যাথোড রে’ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। দু’দিকে দুটি ধাতব ইলেকট্রোড সহ একটি প্রায় বায়ুশূন্য বদ্ধ কাচের নলে অল্প পরিমাণে একটি নির্দিষ্ট গ্যাস ভরে নলের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ পাঠিয়ে তড়িৎ মোক্ষম করা হয়। ফলে ক্যাথোড-রে বেরিয়ে আসে। রোন্টজেন এই পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে খুব সাবধানে কালো কাগজে যত্নে মুড়ে রাখা ফটোগ্রাফির প্লেটে আলো পড়ার ছোপ ছোপ দাগ দেখা যাচ্ছে। ক্যাথোড রশ্মিতে এমন হবে না। বারবার পরীক্ষা করেও একই ফল পাওয়ায় তিনি একটি অজানা রশ্মির উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলেন। এর পরের ঘটনাবলী যেন এক রোমাঞ্চকর কাহিনি। রোন্টজেন দেখলেন এই রশ্মির আশ্চর্য ভেদন ক্ষমতা। এটি কাঠ, কাগজ, এমনকি মানবদেহের মাংসপেশি পর্যন্ত ভেদ করতে পারে, তবে হাড়কে ভেদ করতে পাবে না। সম্ভবত প্রথম এক্স-রে ছবিটি রোন্টজেন তুললেন তাঁর স্ত্রী আন্নার বিয়ের আংটি পরা হাতের পাতার। ছবিতে দেখা গেল লম্বা সরু মাংসহীন আংটি পরা আঙুল সমেত হাতের পাতার কংকাল। ছবি দেখে আন্না বিস্ময়ে, আতঙ্কে বলে ওঠেন ‘আমি আমার মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছি’ (I have seen my death)।

এর অব্যবহিত পরেই ১৮৯৫-এর ডিসেম্বরে রোন্টজেন অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে পরীক্ষার বিবরণ, ফলাফল ইত্যাদি একত্র করে একটি গবেষণা নিবন্ধ লিখে স্ত্রী আন্নার সেই হাতের পাতার ছবিসহ পাঠিয়ে দিলেন প্রসিডিংস অব দ্য উর্জবার্গ ফিজিক্যাল মেডিক্যাল সোসাইটির কাছে, ওদের জার্নালে ছাপার জন্য। নিবন্ধের নাম দিলেন ‘অন আ নিউ কাইন্ড অব রে’। তখনও এই নতুন ধরনের রশ্মিটির বেশিরভাগ ভৌত বা রাসায়নিক ধর্ম অজ্ঞাত থাকায় বীজগণিতের অজ্ঞাত রাশি অনুসারে রোন্টজেন এর নাম দিলেন এক্স-রে’। পরবর্তীকালে এর নামকরণ রোন্টজেন-রে হলেও সে নাম এখন প্রায় অনস্তিত্ত্বের পর্যায়ে। জার্নালে নিবন্ধটি প্রকাশ পায় ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৫।

১ জানুয়ারি ডাকযোগে রোন্টজেন ওই নিবন্ধের অনুলিপি পাঠালেন ইউরোপের খ্যাতনামা ৯০ জন পদার্থবিজ্ঞানীর কাছে। এছাড়াও তাঁর ১২ জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পদার্থবিজ্ঞানীকে ওই নিবন্ধের কপি এবং কিছু ফোটোগ্রাফ খামে ভরে তিনি পাঠিয়েছিলেন। এমনই একটি খাম পেয়েছিলেন ফ্রানজ এক্সনার। এক্সনারের বাড়িতে নৈশভোজে আসা অধ্যাপক লেচার ঐ নিবন্ধ এবং ফোটোগ্রাফ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বাবাকে দেখালেন। লেচারের বাবা ছিলেন একজন খ্যাতনামা পদার্থবিজ্ঞানী এবং একই সঙ্গে একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের সম্পাদক। তিনি গবেষণাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁর সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় ছবি-সহ প্রচ্ছদ কাহিনি হিসাবে গবেষণার বিষয়টি প্রকাশ করলেন। দিনটি ছিল ৫ জানুয়ারি, ১৮৯৬। প্রবন্ধটির শিরোনাম দেওয়া হল- This could be of immeasurable help for the diagonsis of countless’। বলা বাহুল্য, এই শিরোনামে কোনও অত্যুক্তি ছিল না। অবিলম্বে হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে গেল এক্স-রে আবিষ্কারের কাহিনি। সম্ভবত বিজ্ঞানের আর কোনও আবিষ্কার এভাবে এত দ্রুত জনপ্রিয়তা পায়নি। ক্রমশ ব্রিটেনের এবং জার্মানির নামকরা পত্রপত্রিকায় এক্স-রে নিয়ে নানা সংবাদ বেরোতে শুরু হল।

এক্স-রের কথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। চিকিৎসক, বিশেষভাবে শল্য চিকিৎসকেরা পেলেন এক মস্ত হাতিয়ার। এই রশ্মির সাহায্যে ছবি তুলে আগেই দেখে নেওয়া যাবে শরীরের কোথায় ক্ষত আছে বা হাড় ভেঙেছে, বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকের শরীরে কোথায় বুলেট বা বোমার স্প্রিন্টার ঢুকেছে। বিজ্ঞানীরা বুঝলেন এই আবিষ্কারের ফলে শল্য চিকিৎসা সহজ হবে, অনেক সৈন্য বিপদমুক্ত হবে। ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল ‘The New Photography’ নাম দিয়ে এক্স-রে আবিষ্কারের বিস্তারিত বিবরণ ছাপালো। একই সঙ্গে তারা সাবধান-বাণী শোনালো যে, এই আবিষ্কার ‘Likely to stimulate the uneducated imagination’। সেটাই হল— একদল মানুষ গুজব ছড়ালো যে, এই রশ্মি নাকি পোশাক-আসাক ভেদ করে নগ্ন শরীরটা দেখাবে। মেয়েদের আব্রু বলে আর কিছু থাকবে না। লন্ডনের এক কোম্পানি একটা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল ‘এক্স-রে প্রুফ আন্ডারক্লোদিং—স্পেশালি ফর উওমেন’। আবিষ্কারের প্রথম দিকে মেলায় বা সার্কাসে এই এক্স-রের ‘ম্যাজিক’ দেখিয়ে লোক জড়ো করা হত। তবে আনন্দের কথা, শেষ পর্যন্ত মানুষ এসবে গুরুত্ব দেয়নি।

এক্স রশ্মি নানাভাবে নতুন নতুন গবেষণার দিগন্ত খুলে দিল— বিশেষ করে তিনটি গবেষণার ক্ষেত্রে এক্স-রের ব্যবহার অভাবনীয় সাফল্য এনে দিয়েছে। এই তিনটি হল— (ক) জীবদেহের অভ্যন্তরের এক্স-রে ফোটোগ্রাফ (খ) এক্স-রে স্পেকট্রাম ব্যবহার: এক্স-রে স্পেকট্রাম বিশ্লেষণ করে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মোসলে একটি সমীকরণের সাহায্যে (মোসলে’স ল) মৌলদের সঠিক পারমাণবিক সংখ্যা ও পর্যায় সারণিতে অনাবিষ্কৃত মৌলদের চিহ্নিত করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই খ্যাতনামা দেশপ্রেমী বিজ্ঞানী গবেষণা ছেড়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স বিভাগে যোগ দিয়ে সরাসরি সংবাদ আদানপ্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কর্মরত অবস্থাতেই শত্রুর গুলিতে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তিনি। মাত্র ২৮ বছর (১৮৮৭-১৯১৫) বয়সে এই প্রভূত সম্ভাবনাময় তরুণ বিজ্ঞানীর প্রয়াণে চারিদিকে নেমে আসে শোকের ছায়া।

এক্সরের তৃতীয় সফল ব্যবহার হয় এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফির সাহায্যে। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ডিএনএ অণুর গঠন নির্ণয় সম্ভব হয়েছিল এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফির সাহায্যে।

ভাবতে ভালো লাগে এক্স-রে আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই ভারতের তিন মনীষীর হাত ধরে এদেশে এক্স-রে ব্যবহার শুরু হয়েছে। এঁরা হলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্সের প্রতিষ্ঠাতা জগদীশচন্দ্র বসু এবং নীলরতন সরকার। তিনি ১৮৯৬-এর জুন মাসে এক্স-রে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিদেশ থেকে আসা এক্স-রে টিউবের সাহায্যে ফোটোগ্রাফ তুলেছিলেন। পরবর্তীকালে দর্শকদের কাছে পরীক্ষা প্রদর্শন সহ এক্স-রে নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। জগদীশচন্দ্র ১৮৯৬-তে ইউরোপ ভ্রমণ সেরে দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজে দেশীয় কারিগরদের সহায়তায় নিজেই একটি উন্নতমানের এক্স-রে মেশিন তৈরি করেন। এই যন্ত্র তৈরি হলে জগদীশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডা. নীলরতন সরকার প্রায়শই হাত, পা অথবা পিঠের হাড় ভাঙা রোগিদের এক্স-রে যন্ত্রে ছবি তোলার জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে নিয়ে আসতেন। ড. নীলরতন সরকারকে এই কারণে ভারতের প্রথম এক্স-রে ব্যবহারকারী ডাক্তার বলা হয়।

মানুষ হিসাবে উইলহেলম কনরাড রোন্টজেন ছিলেন অত্যন্ত উচ্চস্তরের। তিনি বিশ্বাস করতেন, তাঁর আবিষ্কার তাঁর একার মালিকানাধীন নয়— সমগ্র মানবজাতির। সেই কারণে বিপুল অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এক্স-রে আবিষ্কারের কোনও পেটেন্ট করাননি। তিনি এটি মানব কল্যাণে উৎসর্গ করেন। এক্স-রে আবিষ্কার পেটেন্টের বন্ধন মুক্ত হওয়ার ফলে এক্স-রে নিয়ে বিপুল পরিমাণে গবেষণা হয়েছে। এই রশ্মির ধারা বেয়ে বেকারেল আবিষ্কার করেন বেকারেল রশ্মি। পরবর্তীকালে এটির নামকরণ হয় তেজস্ক্রিয় রশ্মি। কুরী দম্পতির হাত ধরে এল তেজস্ক্রিয়তা। নোবেল পুরস্কারের সব অর্থ রোন্টজেন গবেষণার জন্য উর্জবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন। মহান এই বিজ্ঞানী প্রয়াত হন ১৯২৩ সালে ১০ ফেব্রুয়ারি।

যতই ‘হাড়ে হাড়ে’ চেনা হোক, অজ্ঞাত-নামা (এক্স) এই রশ্মিটি মানব সমাজের পরমবান্ধব।

*ছবি সৌজন্য: Wikipedia, Facebook, Wikimedia Commons,

*তথ্যসূত্র: 1) www.nobelprze.org

Biographical and Perspective

2) Essay of SC Roy in The Induan Journal of History of Science Vol. 53-4-2018. Art2017.pdf 53.4(2018)-T127-T131

3) Wilhelm Conrad Roentgen /German Physics/.. Encyclopedia Britannica https://www.britannica.com/Wilhelm….

4) The History Corner – Anna Bertha Ludwig https://webcir.org/noticir/2017-noticir-vol14-n4/..

5) I have seen my death: How The World Discover The X-ray. Written by Dr Howard Markel

https//www.pbs.org/newsletter/health/i-have-seen-my-death-how-the-world- discovered-the-x-ray

6) Wikipedia

ড. সুমিত্রা চৌধুরী বিজ্ঞানমনস্ক ও শিক্ষাব্রতী মানুষ। চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা, প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে যুক্ত আছেন তিনি। কর্মজীবনে ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব সামলেছেন। এছাড়া বর্তমানে তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি এবং প্রফেশন অসীমা চ্যাটার্জি ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি। বোর্ড মেম্বার হিসাবে যুক্ত আছেন আরও একাধিক বিজ্ঞান সংস্থার সঙ্গে...