(Bangladesh Liberation War)

ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীন হল ১৯৪৭ সালে। ১৪ ও ১৫ আগস্ট― জন্ম নিল ‘পাকিস্তান‘ ও ‘ভারত‘। সাংবিধানিকভাবে পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র ও ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের স্বীকৃত করল। দেশভাগের আগেই, বিভিন্ন কারণে ওপার থেকে এপার বাংলায় আসা বহু মানুষকে দেখতে হল, এক লহমায় কীভাবে তাঁদের জন্মভূমি বিদেশে পরিণত হয়ে গেল। পাশাপাশি সদ্য ভিটেমাটি ছেড়ে কাতারে কাতারে আসা ছিন্নমূল মানুষের হাহাকারে চারিদিক ভরে উঠল। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, অশান্তি, অরাজকতা, হিংসায় ভরে উঠল সমাজ। (Bangladesh Liberation War)

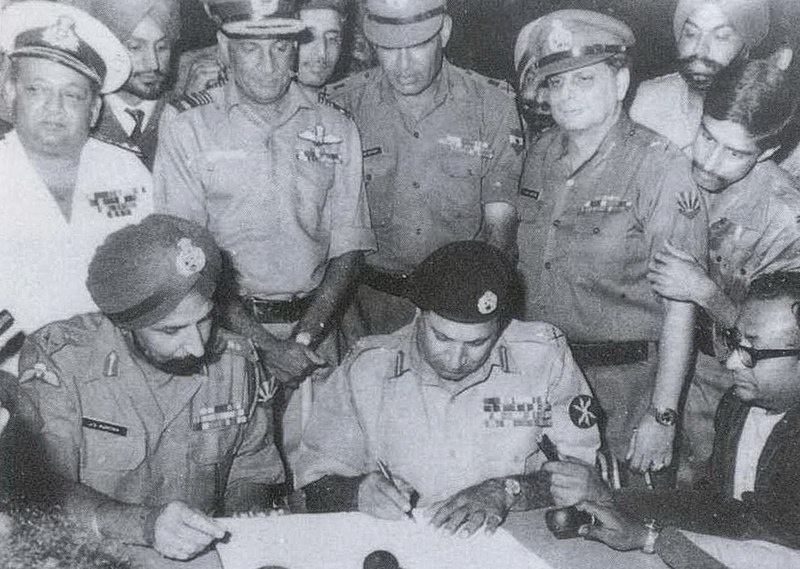

ভারতের পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তের দুটি অংশ জুড়ে তৈরি হল পাকিস্তান রাষ্ট্র। মাঝে প্রায় ১৮০০ কিলোমিটারের ব্যবধান। উর্দুভাষী অধ্যুষিত পশ্চিম পাকিস্তান হল ও দেশের শাসনভূমি। আর বাংলা খণ্ডিত হয়ে যে পূর্ব পাকিস্তান হল, সেখানকার অধিকাংশই বাংলাভাষী মুসলিম। ক্রমশ পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা দমন পীড়ন শুরু করল পূর্ব অংশের ওপর। মাতৃভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চাইল উর্দুকে। প্রতিবাদে গর্জে উঠল পুববাংলার বাঙালিরা। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি, বাংলা ভাষার দাবিতে হওয়া এক বিরাট প্রতিবাদী মিছিলের ওপর নির্বিবাদে গুলি চালাল শাসকের বাহিনী। শহীদ হলেন রফিক, সালাম, বরকত ও জব্বার নামে চার তরতাজা যুবক। এর বেশ কয়েক বছর আগে থেকে যিনি সেখানে বাংলা ভাষার অধিকারের দাবিতে লড়াই চালাচ্ছিলেন, সেই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকেও ১৯৭১ সালে পাক হানাদারদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হতে হল। পশ্চিম পাকিস্তানের কাছ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের মুক্ত হওয়ার আন্দোলনের সূত্রপাত বলা যায়, ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকেই। এরপর, শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে এক দীর্ঘ গণআন্দোলনের মাধ্যমে অনেক রক্ত ও জীবনের খেসারত দিয়ে স্বাধীন ‘বাংলাদেশ’ জন্ম নিল ১৯৭১ সালে। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনকে সম্মান জানিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’-এর স্বীকৃতি দিল গোটা বিশ্ব। (Bangladesh Liberation War)

জন্মশতবর্ষে এক ফুটবল কিংবদন্তি : অভীক চট্টোপাধ্যায়

এই সমস্ত ঘটনা দীর্ঘকাল ধরে আলোড়িত করে এসেছে এপার বাংলার শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির দুনিয়াকে। আর তারই ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে অজস্র কবিতা, গান, নাটক, গদ্য, চারুকলা, চলচ্চিত্র। শুধুমাত্র গানের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ১৯৭১-এর ‘বাংলাদেশ’ অভ্যুত্থানকে ঘিরে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এপারের সংগীতজগৎ। যার শুরু কিন্তু সেই ১৯৪৭-এর দেশভাগের সময় থেকে। (Bangladesh Liberation War)

অখণ্ডিত দেশ থাকাকালীন, ওপার বাংলা থেকে এপারে এসেছিলেন অনেক সাংগীতিক প্রতিভাবানেরা। তখন একটাই দেশ। সুতরাং, এ ছিল স্বাভাবিক আগমন। তাছাড়া, কলকাতাই তখন সবকিছুর কেন্দ্রস্থল। ফলে, কাজের ক্ষেত্র ও সুযোগ, দুটোই এখানে অনেক বেশি ছিল। মূল কারণ শুধুমাত্র এটাই। কিন্তু দেশভাগের সময় যাঁরা এলেন, তাঁদের ক্ষেত্রে, প্রধান হিসেবে কাজ করেছিল বাধ্যবাধকতা। একটি নিটোল মানচিত্রের এই খণ্ডিতকরণ, ওপার থেকে আসা মানুষদের হৃদয়টাকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল। ফলে, তাঁদের মধ্যে থাকা বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিভাবানদের সৃষ্টিতে প্রতিফলিত হল সেই যন্ত্রণার ছবি। যার মধ্যে সংগীতের ভূমিকা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। শুধু দেশহারারাই নন, তাঁদের পাশাপাশি, এপার বাংলার সংগীতকারেরাও প্রভাবিত হয়েছিলেন এই ঘটনায়। ফলে, তখন থেকেই দেখা গেছে, দেশভাগ থেকে শুরু করে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ও ওপার বাংলার আরও অনেক স্মরণীয় অধ্যায় নিয়ে, কত স্মরণীয় সংগীতের উন্মেষ ঘটেছে এপারে। এ ব্যাপারে দেখা যাক, আধুনিক বাংলা গানের দুনিয়া কী ভূমিকা নিয়েছিল! (Bangladesh Liberation War)

রেকর্ড, রেডিও ও সবাক ছবি ঘিরে এই ধরনের গান বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল অচিরেই। উঠে এলেন একের পর এক অসামান্য গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পীরা।

কাব্যধর্মী বাণী, মেলডিতে ভরা সুর ও মনকাড়া ভাবপ্রধান গায়কীতে গাওয়া ‘আধুনিক বাংলা গান’ নামে চিহ্নিত গানের ধারার শুরু হয়েছিল বলা যায় ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। রেকর্ড, রেডিও ও সবাক ছবি ঘিরে এই ধরনের গান বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল অচিরেই। উঠে এলেন একের পর এক অসামান্য গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পীরা। যাঁদের মধ্যে অনেকের গানে ফুটে উঠল দেশবিভাজনের কথা। (Bangladesh Liberation War)

ওপার বাংলা থেকে আসা অন্যতম এক বিশিষ্ট গীতিকার, সুরকার ও গায়ক হলেন গিরিন চক্রবর্তী, যিনি ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ১৯৫০ সালের একটি রেকর্ডে নিজের কথায় ও সুরে তিনি যে দুটি গান গাইলেন, তা থেকে ঝরে পড়ল দেশহারানোর যন্ত্রণা, “শিয়ালদহ গোয়ালন্দ আজও আছে ভাই/আমি যাবো আমার দেশে সোজা রাস্তা নাই/ বাড়ি ছিল নারায়ণগঞ্জে/ ব্যবসা করতাম বাখরগঞ্জে/ ছিল কিছু মানিকগঞ্জে/ ভাবি বসে তাই…”। আরেকটি গান, “কিশোরগঞ্জে মাসির বাড়ি/ মামারবাড়ি চাতলপার/ বাপের বাড়ি বামনবাইড়া/ নিজের বাড়ি নাই আমার…”। এসব গান শুনলে, যে কোনও দেশহারা মানুষের বুকটা যে ফেটে চুরমার হয়ে যাবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। (Bangladesh Liberation War)

শৈলেন রায়ের কথায় নিজের সুরে গৌরীকেদার ভট্টাচার্য গেয়েছিলেন, “যদি দেশ স্বাধীন হল/ও তুই স্বাধীনতার কি কি পেলি দান…”। দেশভাগের চরম মূল্য দিয়ে পাওয়া স্বাধীনতার এক আর্তিবহুল মিশ্র অনুভূতি বেরিয়ে এসেছে গানটি থেকে। প্রণব রায় লিখলেন, “প্রণয়ের গান গাহিতে বোলো না মোরে/আজ বাংলার পুরব দিগন্তে রোদন উঠেছে ভরে/যেথা অত্যাচারীর অগ্নিশিখায়/কত খেলাঘর ছাই হয়ে যায়/ পদ্মার বুকে কত জীবনের/ পদ্ম গেল যে ঝরে…”। কমল দাশগুপ্তের সুরে রেকর্ডে গাইলেন সত্য চৌধুরী। ওপার বাংলায় জন্ম নেওয়া অসামান্য গীতিকার মোহিনী চৌধুরীর একটি গানে দেশভাগের যন্ত্রণা যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে, তা অন্তরকে অস্থির করে তোলে। গানটি নিজের সুরে ১৯৪৮ সালে গেয়েছিলেন, ত্রিপুরায় জন্ম নেওয়া ও কুমিল্লায় বিকশিত কিংবদন্তি সংগীত পরিচালক ও কণ্ঠশিল্পী শচীন দেব বর্মণ, “সেই যে দিনগুলি/বাঁশি বাজানোর দিনগুলি…”। এ গানের বিস্তারিত প্রসঙ্গ আসবে পরে। (Bangladesh Liberation War)

মুক্তিসেনানীদের রক্তক্ষয়ী লড়াই ও তার সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সক্রিয় যোগদান, জন্ম দিয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ‘বাংলাদেশ’-এর। এই অধ্যায়কে ঘিরে এপার বাংলার সংগীতমহলের এক অসামান্য ভূমিকা দেখা গিয়েছিল।

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনও বিষয় হয়েছিল এপার বাংলার সংগীতকারের বেশকিছু সংগীতরচনায়। যেমন, সলিল চৌধুরীর সৃষ্টি “না না না না কিছুতেই কেড়ে নিতে দেবো না…”-র মতো এ বিষয়ে আরও গানের কথা বলা যায়। (Bangladesh Liberation War)

এবারে আসা যাক ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন ‘বাংলাদেশ’-কে কেন্দ্র করে এপারে তৈরি হওয়া কিছু আধুনিক বাংলা গানের বিষয়ে। যা এই নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। মুক্তিসেনানীদের রক্তক্ষয়ী লড়াই ও তার সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সক্রিয় যোগদান, জন্ম দিয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ‘বাংলাদেশ’-এর। এই অধ্যায়কে ঘিরে এপার বাংলার সংগীতমহলের এক অসামান্য ভূমিকা দেখা গিয়েছিল। সৃষ্টি হয়েছিল বহু গান। যেখানে কে কোথা থেকে এসেছেন, সে ব্যাপারে কোনও ভেদাভেদ ছিল না। সেখানে যেমন দেখা গেছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও অন্যান্য প্রগতিবাদী গণসংগঠন থেকে তৈরি হওয়া বহু গণসংগীত, তেমনি আধুনিক বাংলা গানের জগতেরও ছিল যথেষ্ট অবদান। (Bangladesh Liberation War)

এপার বাংলার যশস্বী শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে বাংলাদেশের উত্থান দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল। বেশ কয়েকটি গানের মাধ্যমে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করেছেন এই স্বাধীনতাকে। ১৯৭১-৭২ সালে হেমন্তবাবু প্রথমবার বাংলাদেশে যান। সেইসময় দুই বাংলার শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদদের এক সমাবেশ হয় সদ্য স্বাধীন দেশটিতে। হেমন্তবাবু সেখানে গান গাওয়ার পাশাপাশি, সাক্ষাৎ করেছিলেন শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গেও। বঙ্গবন্ধু তাঁকে তাঁর ধানমন্ডির বাসভবনেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এছাড়া, ১৯৭১ সালে কলকাতায় বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে কয়েকদিন ধরে যে অসংখ্য মানুষের জমায়েত হয়, সেখানেও বারেবারে গিয়ে গান গেয়েছেন এই শিল্পী। ১৯৮৯ সালে, সপরিবারে বাংলাদেশ সফরে গিয়ে, অসুস্থ শরীরেও সেখানকার অনেকগুলি অনুষ্ঠানে গান করেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কলকাতায় ফিরে আসার কিছুদিন পরেই তিনি চলে গিয়েছিলেন পৃথিবী ছেড়ে। (Bangladesh Liberation War)

১৯৬২ সালে, চিন-ভারত যুদ্ধের সময়, দেশের সেনাবাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কলকাতা বেতারে নিজের সুরে একটি গান গেয়েছিলেন হেমন্তবাবু।

১৯৬২ সালে, চিন-ভারত যুদ্ধের সময়, দেশের সেনাবাহিনীকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কলকাতা বেতারে নিজের সুরে একটি গান গেয়েছিলেন হেমন্তবাবু। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা সেই গানটিই ১৯৭১-৭২ সালে, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি উৎসর্গ করে তিনি রেকর্ড করেন, “মাগো, ভাবনা কেন/আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে/তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি/তোমার ভয় নেই মা আমরা/প্রতিবাদ করতে জানি…”। এই রেকর্ডের আরেকটি গান ছিল, “এ দেশের মাটির পরে/অনেক জাতির অনেকদিনের লোভ আছে/এ কথা ইতিহাসে বলে/এ মাটি সোনার মাটি/এই মাটিতে সোনাই শুধু ফলে/অনাদিকাল থেকে রে ভাই/কত যুগই গেল/এই সোনার মাটি লুঠ করিতে কত ডাকাত এল/তারা সব বুঝে গেছে/এই মাটিতে বজ্র শুধু জ্বলে…”। এটি ছাড়াও, ঐ ১৯৭১ সালেই আরেকটি রেকর্ডে নিজেরই সুরে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া দুটি গান, তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত। গানদুটির রচয়িতা বাংলাদেশের কবি ও গীতিকার আবিদুর রহমান। এর মধ্যে একটি গান মুক্তিযুদ্ধের সময়ের লড়াই ও অরাজক অবস্থার ছবিকে স্পষ্ট করে দেয়। গানটি এইরকম―

বাংলার দুর্জয় জনতা, মুজিবের মন্ত্রের দীক্ষায়

ঝঞ্ঝার বেগে আজ ছুটছে

সাতকোটি ধমনীতে রক্ত টগবগ টগবগ ফুটছে

বাংলার ইতিহাস― রক্তের ইতিহাস

রক্তেরই অক্ষরে তাই প্রতি ঘরে ঘরে

জীবনের প্রতিলিপি উঠছে

পশ্চিম হানাদার―

বাংলার গ্রামে আর শহরেতে বসিয়েছে হত্যার যজ্ঞ

পথঘাট পুকুরের পাড়ে আজ

কুকুর আর শিয়ালের ভোজ

মৃত মানুষের বক্ষ।

দয়ামায়া কিছু নেই পিশাচের দলে

বাংলার ঘরে ঘরে ঢুকে ঢুকে জোর করে

লাখ লাখ মা-বোনের ইজ্জত লুটছে।

ঝঞ্ঝার বেগে আজ ছুটছে।

যেমন উন্মাদনা জাগানো সুরগঠন, তেমনি দৃপ্তকণ্ঠে গানটি গাওয়া। এই রেকর্ডের আরেকটি গানে বাংলার এক কন্যার স্নিগ্ধ রূপ কীভাবে এই দুঃসময়ে আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে, তারই অপূর্ব প্রতিফলন ঘটেছে। আর ঠিক সেই অনুযায়ী সুর করে, এক আবেগপূর্ণ গায়কীতে গানটি গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। “হরিণের মতো তার সুমধুর চোখদুটি মেলে/হেসে খেলে নেচে গেয়ে/সারা পাড়া চষে খেয়ে/বেড়াতো যে চপলা সবলা মেয়ে/কেন সে বাঁধে না আজ এলোচুল/কেন সে গোঁজে না খোঁপায় ফুল/কেন সে বোবার মতো চেয়ে থাকে/বলতে পারো কি/কেউ বলতে পারো কি…”। ১৯৭২-এ আবিদুর রহমানেরই কথায় সুধীন দাশগুপ্তের সুরে দুটি গান রেকর্ড করেছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, “বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে তোমার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলায় তুমি আজ/ঘরে ঘরে এত খুশি তাই/কি ভালো তোমাকে বাসি আমরা/বলো কী করে বোঝাই…” এবং “মিশে গেল কত নাম/কত প্রাণ/বাংলার মাটি আর ঘাসে/মিশে গেল তারা হয়ে/তারা সবে সোনার বাংলার/এই সুনীল আকাশে…”। প্রথম গানটিতে বঙ্গবন্ধু ও দ্বিতীয় গানটিতে শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে সেইসব যোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের প্রতি, যাঁদের জীবনের বিনিময়ে এসেছে স্বপ্নের স্বাধীনতা। যেমন মেলডিতে ভরপুর সুররচনা, তেমনি মর্মস্পর্শী পরিবেশন! (Bangladesh Liberation War)

ভারতীয় লঘু সংগীতের জগতে সর্বকালের অন্যতম সেরা গীতিকার ও কম্পোজার সলিল চৌধুরী, গণসংগীতের পাশাপাশি আধুনিক বাংলা গানের জগতেও যে একজন জিনিয়াস, তা তো সবারই জানা। তাছাড়া, হিন্দি ও অন্যান্য নানা ভারতীয় ভাষার গানেও তাঁর সুররচনা, কাল কে জয় করেছে। বাংলাদেশ অভ্যুত্থান নিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন বেশ কয়েকটি অসাধারণ গান। ১৯৭২ সালে সলিল চৌধুরীর কথায় ও কানু ঘোষের সুরে মান্না দে গাইলেন, “সাড়ে সাত কোটি বাঙালির হে বিধাতা/তোমায় নমস্কার/মুজিবর এই নামের পতাকা/উড়াইলাম এবার/তোমায় নমস্কার…” এবং “ও ভাই রে/ভায়ে ভায়ে চলো/ঘরে ফিইর্যা যাই/ও ভাই/শুধু শক্ত কইর্যা/মনটা বাইন্ধ্যা ঘরে লইয়া যাই/পুঁজি আর তো কিছুই নাই… লক্ষ ছেলেমেয়ে/মুক্তিসেনা হয়ে/ভারতবাসীর কাঁধে কাঁধে মিলে/ দমন করে ইয়াহিয়া খান/হায় ভুলোনা আর ভুলোনা/দ্যাশের শহীদ মানিক সোনা/(যে) লক্ষ প্রাণের মূল্যে/স্বাধীন হইলাম রে আজ…”। এছাড়া, এই বিষয় নিয়ে তাঁর কথায় ও সুরে আরও রয়েছে, “থাম থাম থাম তোরা থাম…”, “ধিকধিনা ধিন ধিনা রে/ ধিনাক না তিন তিনা/ দুঃখরজনীর হল রে শেষ/বাজা রে বীণা/গা রে মুক্ত দেশের গান/… পদ্মানদী মাগো/কতনা খুনেতে রাঙা হয়েছে মাগো/এবার ভাটিয়ালির গান/তুলবে নতুন ধান…”, “চেয়ে দেখ নতুন শুকতারা/বুকের আকাশে ঝিকিমিকি হাসে/সোনা সবুজ সোনায় সবুজ মিশে/জাগায় প্রাণে আবেশ/সে যে আমার বাংলাদেশ…” ইত্যাদি গান। (Bangladesh Liberation War)

মুমতাজ আলির পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তৈরি ছবি ‘রক্তাক্ত বাংলা’ বাংলাদেশে মুক্তি পায় ১৯৭২ সালে।

মুমতাজ আলির পরিচালনায় মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তৈরি ছবি ‘রক্তাক্ত বাংলা’ বাংলাদেশে মুক্তি পায় ১৯৭২ সালে। ছবির গীতিকার ও সংগীত পরিচালক ছিলেন সলিল চৌধুরী। এ ছবিতে মান্না দে ও সবিতা চৌধুরী দ্বৈতকণ্ঠে গেয়েছিলেন, “ফিরে আয়/ফিরে আয়/ ঘরে ফিরে আয়/ বাছা আমার… এ শ্যামল শ্যামল মাটিতে/নূতন ভুবন গড়ে তোলো আবার…”। আর ছিল, “এই দেশ এই দেশ/আমার এই দেশ/এই মাটিতে জন্মেছি মা/জীবন মরণ তোমার শরণ/তোমার চরণধুলি দাও মা…”। দ্বিতীয় গানটি ১৯৭২-এই ভারতের স্বাধীনতা লাভের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে তৈরি হয়েছিল। কলকাতা বেতারে গানটি প্রথমবার সম্প্রচারিত হয় মান্না দে ও সবিতা চৌধুরীর দ্বৈতকণ্ঠে। সেই গান একই বছর এই ছবিতে গাইলেন একই শিল্পী-যুগল। ভারত ও বাংলাদেশ, দুটি দেশের স্বাধীনতার উদ্দেশ্যেই গানটি নিবেদিত হল এইভাবে। ছবিতে আরেকটি গান গেয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকর, “ও দাদাভাই মূর্তি বানাও…”। গানটিতে আছে মর্মস্পর্শী আবেগের প্রকাশ। (Bangladesh Liberation War)

(ক্রমশ)

তথ্যঋণ :

১) বিভিন্ন বছরের রেকর্ড কোম্পানির গানের বই

২) আনন্দধারা― হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (সম্পাদনা : অভীক চট্টোপাধ্যায়/ সপ্তর্ষি প্রকাশন)

৩) সলিল চৌধুরী রচনাসংগ্রহ ১(সংকলন ও সম্পাদনা : সবিতা চৌধুরী, অন্তরা চৌধুরী, রণবীর নিয়োগী/দে’জ পাবলিশিং)

৪) আলোর পথযাত্রী (সংকলন ও সম্পাদনা : ধীরাজ সাহা/ ওপেন মাইন্ড)

৫) সুধীন দাশগুপ্ত (সম্পাদনা : অশোক দাশগুপ্ত/ আজকাল)

৬) শ্যামল মিত্র (সম্পাদনা : অলক চট্টোপাধ্যায়/ আজকাল)

(লেখাটি ইমতিয়াজ আহমেদ সম্পাদিত ‘সঙ্গীত মনন’ পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধের লেখক কর্তৃক পরিমার্জিত রূপ।)

ছবি সৌজন্য- উইকিমিডিয়া, উইকিপিডিয়া

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।