(Shakti Chattopadhyay)

প্রথম পর্ব:

আমাদের এই বঙ্গভূমে, আমরা ছোটবেলায় একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ এগুলো পড়তে গিয়ে প্রথম পেয়েছি বা পড়েছি ‘ছয়ে ঋতু’। পরে তাদের নাম জানি— গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। যদিও প্রতিটি ঋতু নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যনির্ভর প্রভাবের কারণে খুব পরিচিত বা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে জনমানসে, হেমন্ত সেদিক থেকে বড়ই নিরীহ, বেচারা এবং দুর্বল। তার অতি সামান্য কিছু বৈশিষ্ট্যের কারণে সে তত জাঁকালো হয়ে উঠতে পারে না। ফলে, রবীন্দ্রনাথের গানের লাইনের সঙ্গে তার দশা বড় বেশি মিলে যায়— ‘তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না, করে শুধু মিছে কোলাহল।’ — কিন্তু, কেউ কি বলেন না? বা বলেননি? বলেছেন। বিশেষ কেউ বলেছেন। (Shakti Chattopadhyay)

যদিও এই হেমন্ত ঋতু সেভাবে কাব্যে, সঙ্গীতে অন্যদের মতো উদ্যাপিত হয়নি, একজন, বলা যেতে পারে, এই ঋতুটিকে মহিমান্বিত করেছেন তাঁর জীবনব্যাপী রচনায়। যিনি বাংলা সাহিত্যের, বাংলা কাব্যজগতের এক উজ্জ্বল পুরুষ, অবিস্মরণীয় নাম। শক্তি। শক্তি চট্টোপাধ্যায়। (Shakti Chattopadhyay)

যে বিষয়ের ওপর উদ্দিষ্ট লেখাটি আলোকপাত করতে চায়, সেটিকে দু’ভাবে ভাগ করা যেতে পারে, বোঝার সুবিধার্থে প্রথমত, হেমন্ত ঋতু ও তার মধ্যবর্তী একাকীত্ব, দ্বিতীয়ত, এই একাকীত্বের উদ্যাপনের মধ্য দিয়ে শক্তির কাব্যচেতনার প্রকাশ। (Shakti Chattopadhyay)

হেমন্ত ঋতুটির প্রকাশ একটু আড়াল প্রকৃতির। মাসের বিচারে কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস হেমন্তকাল। অর্থাৎ, শরতের উৎসব আমেজের শেষে এবং শীতের জড়তা শুরু হওয়ার আগের সময়ে এই শান্ত ও শীর্ণ হয়ে পড়ে থাকার কারণেই অধিকাংশের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় সে। ফলে, নৈকট্যের অভাবে সৃষ্ট একাকীত্ব তো থাকেই। এছাড়া, উৎসবের পরে আবার যে কর্মব্যস্ততাজনিত ক্লান্তি থাকে, তারও ইঙ্গিতবাহক যেন এই ঋতু। না পুরোপুরি শরতের আবহাওয়া, না শীতের সম্পূর্ণ আবহাওয়া, বরং এক মিশেল হল এই হেমন্তকাল। (Shakti Chattopadhyay)

শক্তি খুব সম্ভবত এই ঋতুতেই নিজের প্রকাশ করতে পেরেছিলেন সবচেয়ে বেশি। শক্তি আদ্যোপান্ত একজন কবি। এবং প্রকৃতঅর্থে একজন প্রেমের বা ভালবাসার কবি। এখানে প্রেম বা ভালবাসা বলতে যে শুধুই নারী-পুরুষের প্রেম বা ভালবাসা, তা কখনোই নয়। এখানে প্রেম বা ভালবাসা মানবধর্মের সর্বোচ্চ উপকরণ হিসেবেই ভেবে গেছেন তিনি আজীবন। ফলত, এই ভালবাসা সর্বজনীন। আর তাই এই ভালবাসা বা তার কারণে সৃষ্ট একাকীত্ব বড় চেনা, বড় আপন, বড় পবিত্র তাঁর কাছে। (Shakti Chattopadhyay)

তাঁর কবিতার লাইনগুলি বিশ্লেষণ করলে হয়তো কিছুটা বোধগম্য হবে—

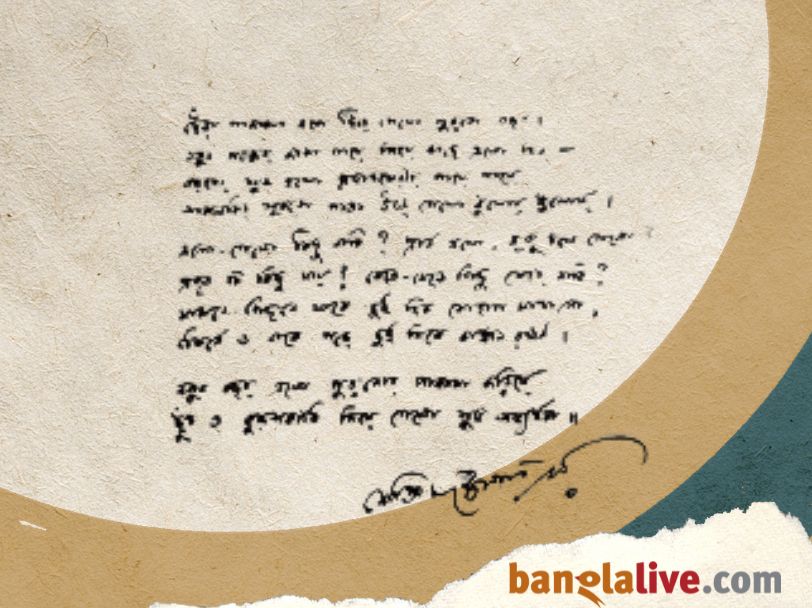

‘আমি ছিঁড়ে ফেলি ছন্দ, তন্তুজাল’ কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটি ধরা যাক — ‘যে-পথে যাবার’। কবিতাটি শুরু হচ্ছে এই বলে— ‘যদি সারাদিন তাঁকে কাছে পাওয়া যেতো’ —বাক্যটির শেষে কোনও যতির ব্যবহার নেই, ফলে এক অনিশ্চয়তায় থেকে যাচ্ছে বক্তব্যটি; ঠিক যেভাবে লাইনটিতে ব্যবহৃত ‘যদি’ শব্দটি এক অপূরণীয় চাওয়ার কথা বোঝাচ্ছে। ‘যদি সারাদিন তাঁকে কাছে পাওয়া যেতো’ —অর্থাৎ, তিনি কাছে পাননি, আর পাননি বলেই তাঁর এই কাছে পেতে চাওয়া। (Shakti Chattopadhyay)

“আমরা দেখি কবি লিখছেন ‘হাতের সমস্ত সেরে, ধুয়ে-মুছে সংসার, সমাধি—’, তখন আমাদের বুঝে নিতে হয় যে, এই লাইনের উদ্দেশ্য কোনও ঈশ্বর নন, বরং একজন নারী।”

এরপর কবিতাটি এগোচ্ছে; মধ্যভাগে এসে উনি লিখছেন— ‘নিদ্রা নয়, ধ্যান নয়, বেদনার ব্যথার ভিতরে/ মনোকষ্ট বুকে নিয়ে শুয়ে রয়েছেন একা একা।’ —এখানে এসে কবিতাটিতে সেই ‘একা’ শব্দটিকে খুঁজে পাওয়া গেল। (Shakti Chattopadhyay)

কিন্তু, কেন ‘একা’? কী কারণ? আর যখন আমাদের এই ভাবনা জেগে উঠছে, শক্তি পরের লাইনে আবার পূর্বোল্লিখিত লাইনের পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছেন; যাকে ইংরেজিতে ‘রিফ্রেইন’ বলে: ‘যদি সারাদিন তাঁকে কাছে পাওয়া যেতো’ —এক্ষেত্রেও সেই একই, যতির ব্যবহার অনুপস্থিত। পরের স্তবকে লিখছেন— ‘কাছে পেতে গেলে কাছে যেতে হয়, এভাবে চলে না/ হাতের সমস্ত সেরে, ধুয়ে-মুছে সংসার, সমাধি—/ গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখে, সাধে ঢেকে— তবে যদি যাও/ দেখবে, দাঁড়িয়ে আছে গাছ একা দৃষ্টি ক’রে নিচু’… একইসাথে কবিতাটির শেষ দু’লাইন উল্লেখ করাও জরুরি; নাহলে, সূত্রগঠনে এক অসঙ্গতি দেখা দেবে। লাইন দুটি হল— ‘যেতেও হয়নি তাঁকে, তিনি এসেছিলেন সময়ে/ গেছেন সময়ে চলে, সেই পথে, যে-পথে যাবার’ (Shakti Chattopadhyay)

এবার লাইনগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা যাক— ‘যদি সারাদিন তাঁকে কাছে পাওয়া যেতো’ লাইনটিতে ‘তাঁকে’ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই শব্দের দ্বারা আমরা বুঝতে পারছি যে ‘আপনি’ সম্বোধনের কাউকে বারবার কবি মনে করছেন। কিন্তু তিনি কে? ‘কাছে পেতে গেলে কাছে যেতে হয়, এভাবে চলে না’ লাইনটি পড়ে একটা ধারণা কিন্তু জন্মায়; যা দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক। এখানে এই ‘কাছে’ যাওয়ার আকুতির মাধ্যমে বুঝে নিতে চাই যে, কবি বোধহয় ঈশ্বরের কথা বলছেন। (Shakti Chattopadhyay)

আর ঈশ্বরকে পেতে গেলে সেই শুদ্ধতা, সংযম, সদা ঈশ্বরচিন্তায় মগ্নতা দরকার; শুধু ভাবলে তো হয় না; ঠিক সেকারণেই কবি লিখছেন ‘এভাবে চলে না’। কিন্তু, আমাদের এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভেঙেচুরে যায় পরের লাইনে। কিন্তু কেন? কারণ, যখন আমরা দেখি কবি লিখছেন ‘হাতের সমস্ত সেরে, ধুয়ে-মুছে সংসার, সমাধি—’, তখন আমাদের বুঝে নিতে হয় যে, এই লাইনের উদ্দেশ্য কোনও ঈশ্বর নন, বরং একজন নারী। কারণ, ‘হাতের কাজ’ সারা, ‘সংসার’ শব্দগুলি প্রাথমিকভাবে নারীর সঙ্গেই সম্পর্কযুক্ত এখানে। আর এর থেকেই বোঝা যায় যে, এই যাওয়ার আকুতি আসলে কোনও ঈশ্বরের প্রতি নয়, বরং ইপ্সিত নারীর প্রতি। (Shakti Chattopadhyay)

আরও পড়ুন: বিস্মৃত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

তবে, এই লাইনে লক্ষ্য করার মতো একটি শব্দ থেকে গেল, সেটি হল ‘সমাধি’, যা উনি ‘সংসার’-এর পরেই লিখেছেন। তবে কি সংসার আর সমাধি একইসাথে উচ্চারিত হওয়ার মতো কিছু? আমরা যদি এভাবে সমান্তরাল আঁকার চেষ্টা করি, বোধহয় খুব ভুল বা অন্যায় কিছু হবে না: যেভাবে মানুষকে নিয়ে সংসার গড়ে ওঠে, সেভাবেই, মানুষের সমাধি গড়ে তোলা হয় স্মৃতিরক্ষার্থে। আর এই স্মৃতিই সতত সতেজ হয়ে থাকে, আমাদের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখে গত মানুষটিকে। (Shakti Chattopadhyay)

যেভাবে রোজ কেউ তার প্রিয়জনের সমাধিতে ফুল দিয়ে আসে, ঠিক সেভাবেই একটা সময়ের পর সংসার নতুন করে কিছু দিতে পারে না, তবুও, আমরা সেই সংসারের কাছে নিত্য নিত্য ফিরে যাই, ফিরে চাই এবং তার সুসময়ের স্মৃতি জাগিয়ে রাখি। তাই সংসার আসলে সমাধি। বা ধরা যেতে পারে, আমরা ভেতরে ভেতরে সবাই মৃত, আর আমাদেরই ধারণ করা এই সংসার তাই সমাধি হয়ে ওঠে। (Shakti Chattopadhyay)

এই প্রেম পবিত্র করে, উত্তরণ ঘটায় এবং আত্মার মুক্তি ঘটায়। তবুও ‘তিনি’ শব্দটি অমীমাংসিত হয়েই থেকে যায়। এবার এই ঈশ্বরের তত্ত্বটির সাথে যদি আমরা একটু সংযোগ ঘটাতে চাই বা যাই, তাহলে একটি দর্শন আসে।

ভাবনার রথকে ছুটিয়ে, বহুদিকেই নিয়ে যাওয়া যেতে পারে একটি কথাকে, কথার অর্থকে। কিন্তু, যে বিষয়ে কথা হচ্ছিল— ‘দাঁড়িয়ে আছে গাছ একা দৃষ্টি ক’রে নিচু’ লাইনটি ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ। এখানে ‘দাঁড়িয়ে আছে গাছ’ শব্দ তিনটি আপাতভাবে খুব সহজ এবং চেনা বলে মনে হয়। মনে হওয়াটাও স্বাভাবিক। কিন্তু, ঠিক যখনই ‘দৃষ্টি ক’রে নিচু’ এই বাকি তিনটে শব্দকে পাওয়া যাচ্ছে লাইনে, এটি আর আগের মতো থাকছে না। এখানে তখন গাছটি একটি মেটাফর হয়ে উঠছে। তখন ‘গাছ’ শব্দটি কেবল উদ্ভিদ হয়ে থাকছে না; বরং, এক স্থিরতার প্রতীক হয়ে উঠছে। যার শিকড় রয়েছে; আর ঠিক যে-কারণে সে স্থানু। এখানে ‘শিকড়’ আসলে দায়বদ্ধতা। যে দায়বদ্ধতা ফেলে যাওয়া যায় না, যাওয়ার উপায় নেই। আর গেলে, থাকে প্রবলতরভাবে অস্তিত্বলোপের সম্ভাবনা। (Shakti Chattopadhyay)

এখানে এই শিকড় পিছুটান। সংসারের পিছুটান। স্বামী-সন্তানের (লিঙ্গ নির্বিশেষে) প্রতি দায়িত্ববোধ, কর্তব্য ও মায়া বা একপ্রকার গৌরব। এভাবে যদি ভাবা যায়, তবেই নারীর উপস্থিতিটি উজ্জ্বল হয় এবং নারীতত্ত্বটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ‘দৃষ্টি ক’রে নিচু’ অংশটি তীব্রভাবে হয়তো নয়, কিন্তু প্রায় নিশ্চিতভাবে একজন সংসারের কর্ত্রী, ঘোর অসুখী নারীর কথা বলছে। এই নিচু দৃষ্টি সেই মানসিক অসুখেরই লক্ষণ। কিন্তু, এই অসুখ কেন? তবে কি প্রকৃত প্রেমের অভাব? কবি, যিনি আসলে তাঁরই প্রেমিক, তাঁর সঙ্গে সাংসারিকভাবে বিচ্ছিন্নতার কারণে? তাঁর সঙ্গে সংসার না-গড়ে ওঠার কারণে? যাঁর সংসারে তিনি হয়তো ‘হাতের সমস্ত সেরে…’ নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হয়নি বাস্তবে। আসলে কল্পনা, ইচ্ছে আর বাস্তবের মধ্যে তো সেই জন্মকাল থেকেই বিরোধ! (Shakti Chattopadhyay)

“যেখানে নৈঃশব্দ্য আছে, চলন আছে, কথন আছে এবং শ্রান্ত জীবন, হতাশ জীবনে বেঁচে থাকার শাশ্বত মন্ত্র হিসেবে ‘দু-দণ্ড’ আছে। এই দু-দণ্ডের বেশি হয়তো পাওয়ার নেইও আর এই জীবনে।”

তাই— তবে, কবি, যিনি এই কবিতার প্রেক্ষিতে প্রেমিক, তাঁর ভূমিকাও যথেষ্ট সেন্সিটিভ। কথাটা এই কারণে বলা যায়— যিনি এই নারীটির অতীতের প্রেমিক, তাঁর কাছে এখন সেই প্রেমের ছুতো নিয়ে বা প্রেমিক হয়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না; হলেও, সেটি এখন অবৈধতা। আর শুদ্ধতার কথাটা এবার আসে ঠিক সেই কারণেই— কবি বা প্রেমিক ওই নারীটির কাছে যেতে চান, কিন্তু কোনও কামনা বা বাসনার আগুন ও চাহিদা নিয়ে নয়, বরং শান্তির দূত হয়ে। যে প্রেমিককে দেখে নারীটির হয়তো অসুখী জীবন শান্ত হবে, আবার, কবি তাঁর জীবনের একাকীত্ব ও শ্রান্তির একটা সুস্থ সুরাহা পাবেন। এ যেন জীবনানন্দের ‘আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।’-এর প্রেক্ষিত মনে করায়।

যেখানে নৈঃশব্দ্য আছে, চলন আছে, কথন আছে এবং শ্রান্ত জীবন, হতাশ জীবনে বেঁচে থাকার শাশ্বত মন্ত্র হিসেবে ‘দু-দণ্ড’ আছে। এই দু-দণ্ডের বেশি হয়তো পাওয়ার নেইও আর এই জীবনে। তবু, সেই একাকীত্ব ঘোচানোর জন্য এও আর কম কী? হয়তো আবার এই দূরত্ব, বিচ্ছেদ কাছে নিয়ে আসবে। আর এভাবেই চলবে জীবনের চলন, পুনরাবৃত্তি। কবিতার শেষ দু’টি লাইন পরিসমাপ্তি ঘটানো শুধু নয়, এক আকাঙ্খার ঐশ্বরিক উত্তরণ ও মুক্তি ঘটাচ্ছে এইভাবে—

‘যেতেও হয়নি তাঁকে, তিনি এসেছিলেন সময়ে/ গেছেন সময়ে চলে, সেই পথে, যে-পথে যাবার’ —শেষের আগের লাইনে পাওয়া ‘তাঁকে’ এবং ‘তিনি’ কি একজনের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, নাকি দুই আলাদা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে? আপাতদৃষ্টিতে একজন মনে হলেও, একটু স্থিরভাবে ভাবলে তার ব্যত্যয় ঘটতে পারে। কীভাবে? আগেই আমরা পেয়েছি যে, ‘তাঁকে’ কথাটি কবিতার ওই নারীটিকে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। এবার যদি এভাবে দেখা যায় — আসলে নারীটি একটি সত্ত্বা, প্রেমের, পবিত্র বা ‘প্লেটনিক লাভ’-এর প্রতীক, যা এক ঈশ্বরকেই বোঝাচ্ছে। কেন না, ঈশ্বর সর্বদা প্রেমময়।

আরও পড়ুন: “আমরা পারিব, যদি খুঁজি”: শতবর্ষে ঋত্বিক ঘটক

এই প্রেম পবিত্র করে, উত্তরণ ঘটায় এবং আত্মার মুক্তি ঘটায়। তবুও ‘তিনি’ শব্দটি অমীমাংসিত হয়েই থেকে যায়। এবার এই ঈশ্বরের তত্ত্বটির সাথে যদি আমরা একটু সংযোগ ঘটাতে চাই বা যাই, তাহলে একটি দর্শন আসে। যার অবতারণা এই লেখাটির প্রথমের দিকে করা হয়েছিল। আমাদের ভারতীয় দর্শন, বেদান্ত দর্শন এটাই বলে যে, আমাদের সবার মধ্যেই এক ঈশ্বর বা চিৎকণা বর্তমান। ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ বা আমিই তিনি, এই যে ভাবনা, সেই থেকেই হয়তো কবি নিজেকে ‘তিনি’ বা অন্য এক মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করছেন। (Shakti Chattopadhyay)

এভাবেই কবিতাটি কয়েকটি সহজ, চেনা শব্দে সাজানো থাকলেও, একটি গভীর দর্শনের মোড়কে থেকেছে অদেখা ও অনালোচিত হয়েই… (Shakti Chattopadhyay)

ডিজিটাল ও মুদ্রিত মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কবিতা লেখার একটি চেষ্টা রয়েছে। সম্প্রতি যোগ হয়েছে কোনও একটি বিষয়ের ওপর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবনাচিন্তা প্রকাশের একটি চেষ্টা। এর বাইরে বিশেষ কী আর পরিচিতি দেওয়া যেতে পারে, সত্যিই জানা নেই।