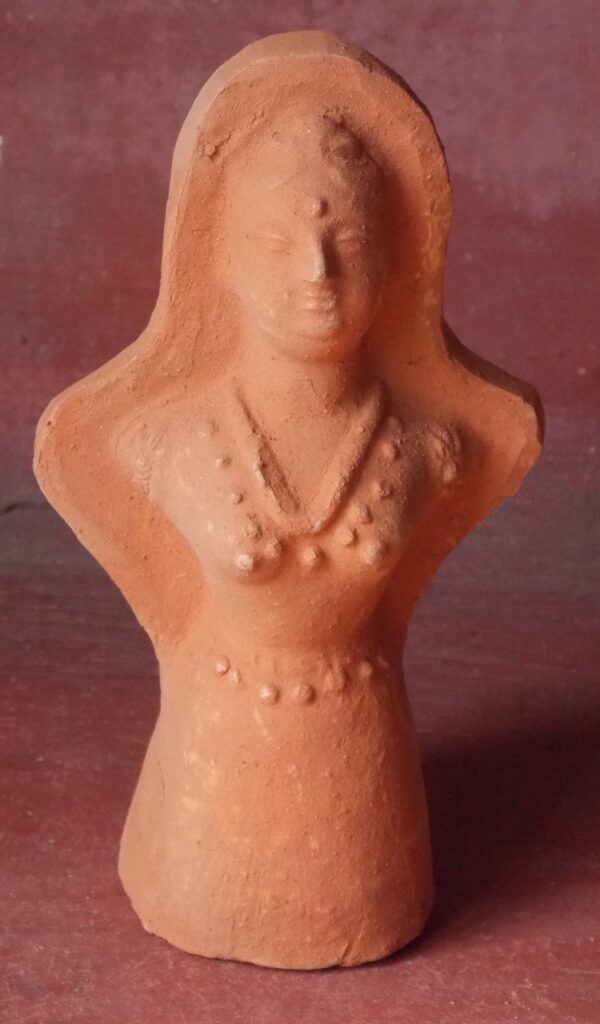

বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার অন্যতম উপাদান পুতুল। সাধারণত জীবন্ত কোনো কিছুর স্থবির ক্ষুদ্র রূপই হলো পুতুল। ঐতিহাসিকদের মতে, নতুন প্রস্তর যুগে অরণ্যচারী মানুষ যখন কৃষিকাজের মধ্যে দিয়ে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে, সে সময় থেকেই শুরু হয় পুতুল গড়া; মূলত উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মধারায় ব্যবহারের জন্য। সে সময় একতাল নরম কাদামাটি দিয়ে হাতে টিপে টিপে এই পুতুল তৈরি শুরু হয়। সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল থেকেই এই ধরনের পুতুল অনেক পাওয়া গেছে। আর বাংলায় পাণ্ডু রাজার ঢিবি, মঙ্গলকোট অঞ্চলে খনন কাজের সময় এই নিদর্শন মিলেছে, যা আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের। এই পুতুল আজকেও গ্ৰাম বাংলায় কুমোর পরিবারের মেয়েরা তৈরি করে। সময় পেরিয়ে এই যে তার বিস্তার, তাই ‘স্টেলা ক্রামরিশ’-এর মতো শিল্প ঐতিহাসিক একে কালাতীত টেরাকোটা বলে অভিহিত করেছেন। ধীরে ধীরে এই পুতুল হয়ে ওঠে শিশুর খেলার সামগ্রী।

পুতুল, বিশেষ করে মাটির পুতুলের লোকপ্রযুক্তির মধ্যে আছে প্রবহমান যুগের ইতিহাস। জীবনে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ নিজেই নিজের মতো কৃৎকৌশল আবিস্কার করেছে। পাথরের হাতিয়ার থেকে একের পর এক উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে এগিয়েছে সামনের দিকে। পুতুল তৈরির নানা পর্যায়ে আছে সেই কৃৎকৌশল।

প্রথমদিকে, একেবারে সাদামাটা এক অবয়ব তৈরির চেষ্টা ধরা পড়ে টেপা পুতুলে। ক্রমে সেই পুতুলের কাঠি আর মাটি দিয়েই হয়েছে অলঙ্করণ। অর্থাৎ চোখ থেকে পোশাক আর গয়না সবটাই এসেছে ধীরে ধীরে। অসম্পূর্ণ হাত পেয়েছে পূর্ণতা। নীচের ঘাঘরার মতো অংশটি যা পুতুলকে দাঁড় করাতে ব্যবহার করা হতো তার জায়গায় পা এসেছে। পূর্ববঙ্গের ময়নামতী, মহাস্থানগড়ের টেরাকোটা সন্তানসহ মায়ের প্রতিরূপের পুতুল এখনও উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ আর সুভাষগঞ্জের মৃৎশিল্পীরা তৈরি করেন।

একসময় কাঁচা মাটির পুতুলকে স্থায়ী করতে তাকে পোড়ানো শুরু হয়। এই পোড়ানোর ধরনটাও পরিবর্তিত হয়েছে সময়ের সঙ্গে। সাধারণত মালসায় তুস আর খড় দিয়েই এগুলো পোড়ানো হত। পরে তা পোড়ানো হয় ভাটিতে। কারণ একসঙ্গে অনেক পুতুল পোড়ানো যায় এইখানে। আর এই চাহিদার কারণেই আসে ছাঁচের ব্যবহার। প্রথমে একখোল আর পরে দুখোল ছাঁচ। প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্র থেকে এমন ছাঁচ পাওয়াও গেছে। অর্থাৎ হাত দিয়ে যত পুতুল করা যাবে ছাঁচে একসঙ্গে হবে অনেক। আর ছাঁচের জন্য পুতুলের আঙ্গিকগত পরিবর্তন এলো।

প্রথমদিকে, একেবারে সাদামাটা এক অবয়ব তৈরির চেষ্টা ধরা পড়ে টেপা পুতুলে। ক্রমে সেই পুতুলের কাঠি আর মাটি দিয়েই হয়েছে অলঙ্করণ। অর্থাৎ চোখ থেকে পোশাক আর গয়না সবটাই এসেছে ধীরে ধীরে। অসম্পূর্ণ হাত পেয়েছে পূর্ণতা। নীচের ঘাঘরার মতো অংশটি যা পুতুলকে দাঁড় করাতে ব্যবহার করা হতো তার জায়গায় পা এসেছে।

এর সঙ্গে এলো রঙের ব্যবহার। সাধারণত প্রাকৃতিক ভেষজ বা খনিজ ব্যবহার করেই এগুলো হত। তবে পৃথিবীর সব জায়গার মত এই দেশেও লাল-কালো-সাদা রঙের ডোরাকাটা নকশার ব্যবহার ছিল প্রথম উদ্যোগ। এরপরে এসেছিল ভরাট বা ঢালা রঙের ব্যবহার। এখনও মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁঠালিয়ার পুতুল এভাবে রঙ করা হয়। আর ঝুলনের পুতুলে খড়িমাটির গোলা, তেঁতুল বিচির আঠার সঙ্গে মিশিয়ে প্রথমে লাগানো হয়। তারপর চরিত্র অনুযায়ী রঙের ব্যবহার। বর্তমানে সবাই গুঁড়ো রঙ ব্যবহার করেন। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের ফৌজদার পরিবার টেপা পুতুল রঙ করতেন পারদের আকর লাল রঙের খনিজ হিঙ্গুল দিয়ে। তাই এর নাম হিঙ্গুল। একরঙা এই পুতুলের বদলে বাজারি রঙ তাঁরাও ব্যবহার করেছেন।

বাঁকুড়া জেলার কুমোররা এক বিশেষ প্রাকৃতিক রঙ এখনও ব্যবহার করেন। জঙ্গল থেকে গাদ আর উখরা নামের বিশেষ মাটি সংগ্ৰহ করে পাতন প্রক্রিয়ায় এটি তৈরি হয়। এর নাম বনকে। বর্ণক থেকে যার উৎপত্তি। এটি মাটির বস্তু তৈরি করে তার গায়ে লাগিয়ে পোড়ানো হয়। এতে এক চকচকে ভাব আসে। অন্য কিছু জেলা যেমন- হাওড়া,বীরভূমের কুমোররা এটি বাজার থেকে কিনে নেন।

আরও পড়ুন: একটা চড়ুই স্মৃতির ভিতর ‘এক্কা দোক্কা খেলছে’

মাটির পাশাপাশি কাঠের তৈরি খেলার পুতুল দেখা যায়। পূর্ব বর্ধমান জেলার নতুন গ্ৰামের সূত্রধরদের তৈরি এই পুতুল বিশেষ করে প্যাঁচা,বৌ,রাজা রানি, গৌর-নিতাই বিশেষভাবে আমাদের কাছে পরিচিত। কিন্তু একরকম বৌ পুতুল তৈরি হত হাওড়া জেলার থলে রসপুরে। যা এখন বন্ধ। তবে বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়,পুরুলিয়া জেলার সেনেড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর কানাসোলে এমন পুতুল অল্পসংখ্যক হলেও হয়। স্থানীয় মেলা উপলক্ষে এগুলো হয়। এই কাঠের পুতুল সাধারণত দ্বিমাত্রিক। এগুলো খোদাই করে অনেকটা মাটির পুতুলের মতোই রঙ করা হয়।

মানুষ তার প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করেই এই পুতুল তৈরি শুরু করে। তাই মাটি, কাঠ এসবের পাশাপাশি সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের মানুষেরা ঝিনুক, কড়ি, শাঁখ,শামুকের খোল ব্যবহার করে সুন্দর পুতুল তৈরি করে। যা মূলত ঘর সাজানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

জলজ উদ্ভিদ, শোলা দিয়ে রাসের পুতুল তৈরি হয়। মূলত ধর্মীয় কারণে এর ব্যবহার হলেও এগুলো ছোটদের খেলার সামগ্রী হয় উৎসবের পর। যেহেতু গভীর বনের মধ্যেই রাস হয়েছিল তাই জীবজন্তু, গাছ, ফল এসবের সঙ্গে অষ্টসখীও হয়। অত্যন্ত সস্তার রঙ, চুমকি, রঙিন কাগজ,আঠা এসব দিয়েই এগুলো তৈরি হয়। একসময় কাজের পরে মা দিদিমারা পুরনো কাপড়ে তুলো ভরে পুতুল তৈরি করতেন। বর্তমানে এমন পুতুল অনেকে তৈরি করে ব্যবসাও করেন।

একসময় স্থির পুতুল থেকে চলমান পুতুল তৈরি হতে থাকে। তালপাতার সেপাই,ঘাড় নাড়া বুড়ো তার অন্যতম উদাহরণ। তালপাতা থেকে পুতুলের দেহের বিভিন্ন অংশ কেটে নিয়ে সুতো দিয়ে জুড়ে একটা কঞ্চির সঙ্গে আটকে দেওয়া হয়। এই কঞ্চি ঘোরালেই পুতুল হাত পা ছুঁড়তে থাকে।

এখনও মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁঠালিয়ার পুতুল এভাবে রঙ করা হয়। আর ঝুলনের পুতুলে খড়িমাটির গোলা, তেঁতুল বিচির আঠার সঙ্গে মিশিয়ে প্রথমে লাগানো হয়। তারপর চরিত্র অনুযায়ী রঙের ব্যবহার। বর্তমানে সবাই গুঁড়ো রঙ ব্যবহার করেন। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের ফৌজদার পরিবার টেপা পুতুল রঙ করতেন পারদের আকর লাল রঙের খনিজ হিঙ্গুল দিয়ে। তাই এর নাম হিঙ্গুল। একরঙা এই পুতুলের বদলে বাজারি রঙ তাঁরাও ব্যবহার করেছেন।

মাটির দুখোল ছাঁচে সিগারেট মুখে নেওয়া বা হুঁকোধরা বুড়ো পুতুলকে ঘাড় নাড়া বুড়ো বলা হয়। এর মাথার সঙ্গে দেহটা একটা স্প্রিং দিয়ে আটকানো থাকে। তুলো দিয়ে বুড়োর দাড়ি হয়। সিগারেট মুখে নেওয়া বুড়ো কোটপ্যাণ্ট পরে থাকে। মাথায় টুপি। অনেকটা সাহেবের মত। আর হুঁকোধরা বুড়ো বসে থাকে। এর টাক মাথা, পরনে ধুতি। এই পুতুলের মাথাটা একটু নাড়া দিলেই সেটা দুলতে থাকে।

এমনভাবেই লুপ্তপ্রায় মোমছাঁচ পদ্ধতির ডোকরা শিল্পেও পিতল দিয়ে ছোট ছোট জীবজন্তু তৈরি করেন শিল্পীরা। তবে এর কৃৎকৌশল বেশ জটিল। প্রথমে মাটির একটা মডেল করে তার ওপর মোমের সরু সুতো দিয়ে নকশা করে ছাঁচে পুরে চুল্লিতে দেওয়া হয়। এরপর গলানো পিতল মডেলের সঙ্গে লাগানো বিশেষ নালি দিয়ে প্রবেশ করানো হয়। গলানো পিতল মোম পুড়িয়ে দেয়। রয়ে যায় পেতলের নকশা। এরপর আগুন থেকে ছাঁচ বের করে ঠাণ্ডা হওয়ার পর তা ভেঙে পেতলের মডেল পাওয়া যায়। মানুষের কৃৎকৌশলের কতটা উন্নতি হয়েছিল তার প্রমাণ এই শিল্প। বাঁকুড়ার বিনা, পূর্ব বর্ধমানের দরিয়াপুর মূলত এই শিল্পের জন্য বিখ্যাত। তবে এগুলো পুতুল হলেও ঘর সাজানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

বাংলার পুতুল লোকশিল্পের অনন্য উদাহরণ। যে সময় কৃষিকাজ ও স্থায়ী বসতি তৈরি হয় তখন মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা দূর হয়। তাই তার অবকাশ যাপনের সুযোগ হয়। এর জন্য তার মনে নান্দনিক ভাবনার আগমন ঘটে। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নিজের মানুষের নিজের চারপাশকে সুন্দর করে তোলার মাধ্যমে। ঘরের দেওয়াল থেকে গৃহস্থালীর সর্বত্র তার প্রতিফলন দেখা যায়। এই স্বতঃস্ফূর্ত শিল্প হলো লোকশিল্পের প্রাণভোমরা। এর সহজ সরল আবেদন হল এর অন্য তম প্রধান বৈশিষ্ট্য। পুতুলের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। তাই পরবর্তী সময়ে ইয়োরোপীয় ভাবনায় সমৃদ্ধ কৃষ্ণনগরের পুতুলের সঙ্গে এর পার্থক্য সহজেই বোঝা যায়। কৃষ্ণনগরের পুতুল একেবারেই বাস্তবধর্মী। কিন্তু বাংলার লৌকিক পুতুল বাস্তবানুগ। শিল্পী তার কল্পনার মিশেলে একে রূপদান করেন। তাই এই পুতুলের অঙ্গসৌষ্ঠব যথাযথ নয়। কিন্তু এই সারল্যই একে স্বতন্ত্র মাত্রা দিয়েছে।

ছবি সৌজন্য: লেখক

জন্ম ১৯৬৫ সালে কলকাতায়।যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ইতিহাসে। লিখেছেন একাধিক ব ই ও প্রবন্ধ।আগ্ৰহের বিষয় লোকশিল্পের ইতিহাস নারী ইতিহাস খাবারের ইতিহাস। উল্লেখযোগ্য বই 'বাংলার দাই','বাংলার পুতুল','বাংলার সংস্কৃতিতে পুতুল ও খেলনা','দারুবিগ্ৰহে চৈতন্য পরিক্রমা' ইত্যাদি। লেখালেখির জন্য 'মান্যবর পুরস্কার','সুফিয়া খাতুন পুরস্কার' 'সংযুক্তা বসু স্মৃতি পুরস্কার' পেয়েছেন।

2 Responses

খুব সুন্দর

দারুন। সমৃদ্ধ হলাম।