১৯০০ সালে দেশে ফিরে এলেন বিপিন পাল (Bipin Chandra Pal)। বাড়ি ভাড়া নিলেন কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের লাগোয়া পাড়া সরকার লেনে, যা তখন প্রায় এক ব্রাহ্ম কলোনি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সমাজ সংস্কারক প্রচারকের চেয়ে সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক নেতার ভূমিকায় তিনি তখন অনেক বেশি প্রত্যক্ষ। ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে প্রতিনিধিত্ব করে তিনি বিভেদমূলক অস্ত্র আইনের বিরুদ্ধে জোরালো সওয়াল করে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এখন তাঁর ‘নিউ ইন্ডিয়া’ (New India Weekly) পত্রিকাতে বিপিন পাল ভারত শাসনে ভারতীয় স্বার্থের সপক্ষে ধারালো যুক্তি সাজাচ্ছেন। রাজনীতিতে তাঁর গুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়া থেকে আগেই বেরিয়ে এসে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন বাল গঙ্গাধর তিলক এবং লালা লাজপত রায়ের। তিলকের ‘হিন্দু জাতীয়তাবাদ’ অবশ্য তিনি সমর্থন করতেন না। বিপিন পালের রাজনীতি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী এবং যুক্তিবাদী। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, দাদাভাই নওরজিদের আন্দোলনের ধারাকে তাঁরা বলেন ‘ভিক্ষুকদের আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি’। ভিক্ষায়ম নৈব চ, নৈব চ বলে সে রাজনীতি প্রত্যাখ্যান করেছেন বিপিনবাবুরা। কংগ্রেসে তাঁদের গোষ্ঠীর নাম হয়েছে ‘চরমপন্থী’ আর সুরেনবাবুদের বলা হচ্ছে ‘নরমপন্থী’। অরবিন্দ ঘোষ ততদিনে চরমপন্থীদের অগ্রণী নেতা। রূপায়ণের পদ্ধতি সম্পর্কে নানা অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ সত্ত্বেও কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর নেতারাই ততদিনে ‘স্বরাজ’-এর ডাক দিয়ে চলেছেন।

এরই মধ্যে ভাইসরয় জর্জ কার্জন প্রশাসনিক সুবিধের অজুহাত দেখিয়ে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বাংলা ভাগের আইন চালু করলেন। জমতে থাকা ক্ষোভ-বিক্ষোভের আগুনে ঘি পড়ল, কারণ সবাই বুঝল সরকারিভাবে যে কারণই দেখানো হোক, ব্রিটিশদের আসল উদ্দেশ্য হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দুর্বল করা। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল কলকাতাতেই, দ্বারভাঙ্গা মহারাজার বাড়িতে। আগের বছরের সভাপতি হিসেবে গোখলে বঙ্গভঙ্গ আইনের সমালোচনা করলেন। বিদেশি বর্জন এবং বিদেশি পণ্য বয়কটে তাঁর সমর্থনের কথাও জানালেন। বললেন, স্বরাজের লক্ষ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলতে হবে। কিন্তু চরমপন্থীরা ঔপনবেশিক স্বায়ত্তশাসনে থামতে নারাজ, তাঁরা চান এই সভা থেকেই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলতে। নরমপন্থীরা সে দাবি মানতে চাইলেন না। চরমপন্থী, মানে বিপিন পালরা ভোট চাইলেন। হার নিশ্চিত বুঝে নরমপন্থী সভাপতি দাদাভাই নওরজি কিছুতেই ভোটাভুটি হতে দিলেন না। চরমপন্থীরা সভাত্যাগ করলেন। পরের বছর সুরাটের কংগ্রেস অধিবেশন তো দক্ষযজ্ঞে পরিণত হয়েছিল নরমপন্থী আর চরমপন্থীদের সংঘর্ষে।

অরবিন্দ এই সময় বরোদা থেকে চলে এসেছেন কলকাতায় এবং হয়ে উঠছেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের চালিকা শক্তি। ১৯১০ সালে গ্রেপ্তার এড়াতে চন্দননগর হয়ে পণ্ডিচেরি চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এই ভূমিকাতেই তাঁকে পাচ্ছি আমরা। তখন একদিকে তিনি কলম ধরছেন ‘বন্দে মাতরম’ এবং যুগান্তর’ পত্রিকার জন্যে। অন্যদিকে ভাই বারীন ঘোষকে উৎসাহ দিচ্ছেন অনুশীলন সমিতি, যুগান্তরের মতো বিপ্লবী সংগঠনগুলির শাখা সম্প্রসারণে। তাঁর মুরারিপুকুরের বাগানবাড়িতে চলছে অস্ত্র সংগ্রহ আর বোমা বানানোর কাজ।

‘বন্দে মাতরম’ পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে মাত্র এক দিনের জন্য অরবিন্দ ঘোষের নাম বেরিয়েছিল। কিন্তু তাঁরই আপত্তিতে পরের দিন থেকেই সে পর্বের ইতি। ‘বন্দে মাতরম’-এ প্রতিদিন পরিশীলিত ইংরেজিতে লেখা হচ্ছে, স্বরাজের লক্ষ্যে কোনও অবিচার কিছুতেই মেনে নেওয়া হবে না। হিংসার জবাব হিংসাতেই দেওয়া হবে। লাইনে লাইনে রাষ্ট্র-বিরোধী উস্কানির প্রবল গন্ধ পাচ্ছে ব্রিটিশ প্রশাসন এবং স্টেটসম্যানের মতো রাজ-অনুগত সংবাদপত্র। তবু কিছুতেই কিছু করা যাচ্ছে না, কারণ অদ্ভুত দক্ষতায় আইন বাঁচিয়ে লেখা। তাছাড়া এসব লেখায় না আছে লেখকের নাম, না কোথাও বলা হচ্ছে সংবাদপত্রের সম্পাদকের নাম। ব্রিটিশ সরকার ভালই জানে, বহু ক্ষেত্রেই প্রবন্ধকার ও সম্পাদক আসলে এক এবং অদ্বিতীয় অরবিন্দ ঘোষ, কিন্তু মিলছে না তার জুৎসই প্রমাণ। ‘বন্দে মাতরম’-এর ২৭ জুলাই ১৯০৭ সংখ্যায় ‘যুগান্তর’ পত্রিকার কয়েকটি আগুন-ঝরা লেখার ইংরেজি অনুবাদ বেরনোর পর অরবিন্দ ঘোষের একটা ব্যবস্থা করতে উঠে পড়ে লাগল ব্রিটিশ সরকার। ‘বন্দে মাতরম’ দপ্তরে পুলিশি সার্চের সময় পাওয়া বিপিন পাল স্বাক্ষরিত প্রাপকের নামহীন একটি চিঠির সূত্রে পত্রলেখককে আদালতে ডেকে পাঠালেন চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস কিংসফোর্ড। বিপিন পালকে আদালতে দাঁড়িয়ে বলতে হবে, এ চিঠি তিনি কাকে লিখেছেন, কে বন্দে মাতরমের সম্পাদক।

পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্যে একমত হলেও সে লক্ষ্যপূরণের উপায় নিয়ে বিপিন পাল এবং অরবিন্দ ঘোষের মধ্যে মতান্তরের নানা গুজব তখন ডালপালা মেলেছে। কারণ, অরবিন্দের দেশাত্মবোধে জাগ্রত ছিল ধর্ম। দেশমাতা এবং কালী তাঁর কাছে সমার্থক। ব্রাহ্ম বিপিন পাল তা কেমন করে মেনে নেবেন? তিনি দেখছেন, অরবিন্দ-তিলকের হিন্দু-জাগরণ রাজনীতিতে কংগ্রেস থেকে মুখ ফিরিয়েছেন মুসলমান চাষি, জমিদার সবাই। বিপিন পালের স্বদেশ কল্পনা তো ধর্ম নিরপেক্ষ। পুলিশ কর্তারা তাই নিশ্চিত, আদালতে মিথ্যে বলার ঝুঁকি নেবেন না বিপিন পাল। অরবিন্দ ঘোষের নাম বলে দিয়ে তিনি নিজেকে বাঁচাবেন। ২৬ এবং ২৯ আগস্ট শুনানি হল। বিপিন পাল কিংসফোর্ডকে সাফ জানিয়ে দিলেন, এই বন্দে মাতরম মামলায় সাক্ষ্য দিতে তিনি রাজি নন, তাই আদালতে দাঁড়িয়ে কোনও শপথও তিনি নেবেন না। অরবিন্দকে শাস্তি দেওয়া গেল না, কিন্তু আদালত অবমাননার অপরাধে বিপিন পালেরই হল ৬ মাসের জেল।

বাল গঙ্গাধর তিলক তখন বর্মার মান্দালয় জেলে, কারণ নিজের পত্রিকা ‘কেশরী’-তে তিনি প্রফুল্ল চাকী আর ক্ষুদিরাম বসুকে সমর্থন করেছেন। আতঙ্কিত লালা লাজপত রাই চলে গিয়েছেন আমেরিকায়। অর্থাৎ, কংগ্রেসের চরমপন্থী গোষ্ঠী হিসেবে যে লাল-বাল-পাল ঝড় তুলেছিলেন তখনকার রাজনীতিতে, তাঁরা সবাই নিষ্প্রভ হয়ে গেছেন। বিপিন পাল ছাড়া পেলেন ১৯০৮ সালে।

অরবিন্দের রাজনীতির সঙ্গে মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দেশের স্বাধীনতার আদর্শকে নিজের কারাভোগের চেয়ে বড় করে দেখার এই দৃষ্টান্ত কী শিক্ষা দিয়েছিল বিপিন পালের ছেলে নিরঞ্জনকে? নিরঞ্জনের (Niranjan Pal) বয়স তখন আঠেরো। ঠিক সেই বয়স, যখন বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি! অরবিন্দ তখন তাঁর ‘অরোদা’। বৈপ্লবিক কিছু একটা করার জন্যে মনে মনে ছটফট করেন নিরঞ্জন।

ধর্মতলা থেকে তখন সদ্য চালু হয়েছে আলিপুর হয়ে কালীঘাট পর্যন্ত ট্রামলাইন। নিরঞ্জন সবান্ধবে যাচ্ছিলেন সেই ট্রামে। কিন্তু সামনের সিটের এক ইউরোপিয়ান পা তুলে বসল সেই বেঞ্চেরই ওপর যেখানে নিরঞ্জনরা বসে আছেন। প্রথমে মুখে প্রতিবাদ, তারপর তাঁকে কয়েকটা কিল চড় ঘুষি কষিয়ে দিলেন নিরঞ্জন। খেপে গিয়ে গোরা পকেট থেকে বার করে ফেলল রিভলভার। ততক্ষণে সহযাত্রীরাও কেউ কেউ এগিয়ে এসে, অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন। উত্তেজিত ভিড়ের মধ্যে এই সুযোগে সাহেবের হাত থেকে রিভলভার ছিনিয়ে নিয়ে উধাও হলেন নিরঞ্জন।

বীরত্বের এই কাহিনি লোকজনকে না জানলে যে নায়ক হয়ে ওঠা যাচ্ছে না! নিরঞ্জন সব জানালেন বন্ধু উল্লাসকর দত্তকে। অবিশ্বাস করলেন কিনা বোঝা গেল না, উল্লাসকর অস্ত্রটি দেখতে চাইলেন। এনে দিলেন নিরঞ্জন। উল্লাসকর বললেন, ঠিক আছে। এটা এখন আমার কাছেই থাক। বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না নিরঞ্জন। প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও রিভলভার হাতছাড়া হল তাঁর।

[ক্রমশ]

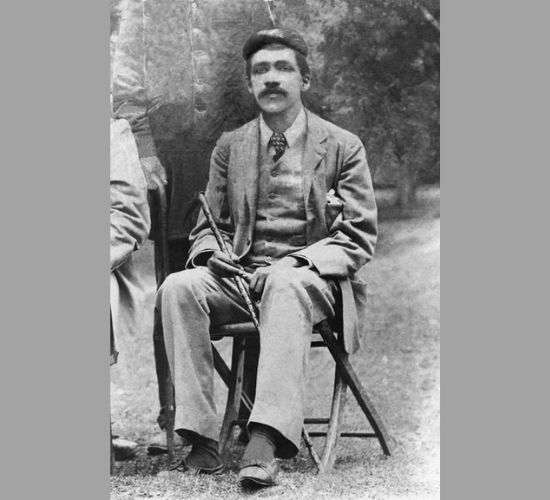

ছবি সৌজন্য: Wikipedia & Alipore Museum

আদতে ছিলেন সাংবাদিক, তারপর কর্পোরেট কর্তা। অবসরের পর শান্তিনিকেতনে বসে লেখাজোকায় মন দিয়েছেন। বেশ কিছু প্রবন্ধ আর গল্প লিখেছেন আজকাল, অনুষ্টুপ আর হরপ্পা-য়। প্রথম উপন্যাস 'গোলকিপার' প্রকাশিত হয়েছে বাংলালাইভে। আপাতত ডুবে রয়েছেন ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে। আজকালের রবিবাসর ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর ধারাবাহিক রচনা - সিনেমাতলার বাঙালি।