বিকেলের রোদ ঢলে আসার মুখে রিচার্ডের সঙ্গে দেখা। ভেনিসের ঠান্ডা সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধ নাবিকের মতো চেহারা। মুখ ভর্তি সাদা দাড়ি। কিছু মানুষ বদঅভ্যাসে বাচাল। সেই দোষেই এগিয়ে যাই রিচার্ডের দিকে। শেষ বেলায় আলো কমে এসেছে। রিচার্ডকে বলি, ‘কী সুন্দর দৃশ্য না!’

উত্তরে রিচার্ড হাসেন।

কিছুক্ষণ পরে উত্তর দেন, ‘অষ্টমবার ভেনিস এসেছি। বিকেলের এই দৃশ্যটি তার পরেও পুরনো হয় না।’ কথায় কথা বাড়ে। ভাব জমে।

আমেরিকার মানুষ রিচার্ড। প্রথম বার এসেছিলেন একা। তার পরের দু’বার দুই বান্ধবীর সঙ্গে। তার পরে কখনও স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়ে। অষ্টমবার আবার একা, স্ত্রীর প্রয়াণের পর।

বাংলালাইভের সম্পাদক যখন এই লেখাটির বরাত দিলেন, তখন প্রথমেই রিচার্ডের কথা মনে আসার একটি কারণ আছে। লেখাটির বিষয় ‘সিনেমায় ভবঘুরে প্রবৃত্তি’। সিনেমার সঙ্গে এই রিচার্ডের সরাসরি যোগ না থাকলেও অন্য এক রিচার্ডের সঙ্গে আছে বটে। তার কথায় পরে আসা যাবে। আপাতত ভেনিসের রিচার্ডের কথা বলা যাক।

সংসারে মন টেকে না রিচার্ডের। ঘরের নানা গভীর দ্বন্দ্বের মাঝে কাড়িতে যুঁথীর গন্ধ, তিনি বারবার ছুটে যান পৃথিবীর নানা প্রান্তে। কোথাও বেশি দিন থাকতে পারেন না। খুব উচাটন হলে ফিরে আসেন ভেনিসের কাছে। জীবনের উত্থান পতনের রাসায়নিক সমীকরণ খাতায় ধ্রুবক হয়ে বসে থাকে একটি শহর। সমু্দ্রতীরের একাকী ভেনিস।

‘আপনি কি একটু ভবঘুরে মার্কা?’ জিজ্ঞাসা করি ওঁকে। ইংরেজিতে শব্দটা বলি, ‘বোহেমিয়ান’।

রিচার্ড জিজ্ঞাসু চোখে তাকান। অর্থ হল, কী বলতে চাইছো বাপু?

বাচালতা থেকে আবার বলি, ‘না, ঘরে থাকতে ভালো লাগে না, টো-টো করে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা করে সারা দুনিয়া।’ মনে মনে বলি, ভবা পাগলা যেমন বলেছিলেন, ‘আমি আর চাহিনা জনম, আর চাহিনা মরণ’— তেমন মানুষ কি আপনি?

রিচার্ড বলেন, ‘সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু যাদের তুমি ভবঘুরে বলছো, তাদের ঘরে থাকতে ভালো লাগে না, এমন কে বলেছে? ঘরের সন্ধানেই তো ঘোরা।’

ভেনিসে রিচার্ডের সঙ্গে আলাপ হওয়ার বেশ কয়েক বছর আগে, আর এক বিকেলে আলাপ হয়েছিল অন্য এক রিচার্ডের সঙ্গে। তবে বাস্তবে নয়। পর্দায়। যার একটি বাক্যেই কিশোর সুষুম্নাকাণ্ডে বয়ে গিয়েছিল স্রোত। ‘নেভার রিফিউজ অ্যান ইনভিটেশন, নেভার রেজিস্ট দ্য আনফ্যামিলিয়ার, নেভার ফেইল টু বি পোলাইট অ্যান্ড নেভার আউটস্টে দ্য ওয়েলকাম।’ ভেনিসের রিচার্ডের কথায় হঠাৎ গিয়ে পড়ি অনেক বছর আগে। সেই অন্য রিচার্ডের কাছে। ‘দ্য বিচ’ ছবির নায়ক। দুনিয়া দেখার নেশায় যে এসে পৌঁছোয় এশিয়ার কোনও এক জমজমাট শহরে। আর সেখানেই সে হাতে পায় ‘প্যারাডাইস’ যাওয়ার মানচিত্র। কী আছে সেই প্যারাডাইসে? মুক্ত মনের কিছু মানুষের তৈরি ছোট্ট সমাজ। মাইক্রোজোম সিভিলাইজেশন। রিচার্ড ভাবে, ওখানে পৌঁছোনোটাই তো তার জীবনের লক্ষ্য।

কী হয় তার পরে? না, এই সেই আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। বরং যে প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে, ঘোষিত ভবঘুরে রিচার্ড কেন আস্তানা গাড়তে চায় শহুরে সভ্যতা থেকে বহু দূরে, কোনও এক ছোট্ট জনপদে? তবে কি ভেনিসের অশীতিপরের কথাই সত্যি? ভবঘুরেরা আসলে ঘরই খোঁজে। মনের মতো ঘর পায় না বলেই কি আরও বেশি বেশি খুঁজে চলে তারা?

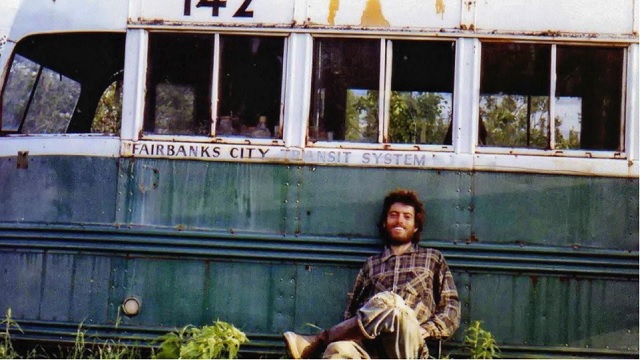

ঘরের কথায় মনে পড়ে যায় আর এক ভবঘুরের কথা। ক্রিস্টোফার ম্যাকক্যান্ডলেস। ভালো ছাত্র, ভালো খেলোয়াড় ক্রিস্টোফার একদিন তার সব কিছু দান করে দিয়ে কয়েকটি বই হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে অজানার উদ্দেশে। আমেরিকার এক শহর, নিজের শহর থেকে প্রথম পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করে সে। এক সময়ে আটকে যায় পথ। ফলে উত্তরমুখী হয়ে সে পৌঁছে যায় বরফের রাজ্যে। আলাস্কার কাছে। আমেরিকার এই ক্রিস্টোফার ম্যাকক্যান্ডলেসকে নিয়ে তৈরি সিনেমার নাম ‘ইনটু দ্য ওয়াইল্ডস’।

ঘন জঙ্গলে একটি পরিত্যক্ত বাসে নিজের ঘর খুঁজে পায় ক্রিস্টোফার। সেখানে পৌঁছোতে গিয়ে তার আলাপ হয় বহু মানুষের সঙ্গে, দেখে ফেলে বহু জায়গা। তার বহু কিছু ভালো লাগলেও থামতে পারে না ক্রিস্টোফার। শেষ পর্যন্ত থামে। ওই ‘ঘর’-এ পৌঁছে।

কে এই ক্রিস্টোফার? কী তার পরিচয়? শহর মনে রেখেছিল এই ভবঘুরেকে? ‘তোমার দু-চারদিনের পুরোনো চিরকুট (শার্ট-প্যান্টটা লন্ড্রি থেকে আনিয়ে রাখিস) নিয়ে তোমার বোন হয়তো গুম মেরে বসে আছে এখানে। আজকাল সত্যি কি কেউ কষ্ট পায় কারুর জন্যে?’ শোনা যায়, বাস্তবের ক্রিস্টোফার নাকি সত্যিই এক সময়ে এভাবেই হারিয়ে গিয়েছিল নগরজীবন থেকে। বেছে নিয়েছিল ভবঘুরে জীবন। পরিশেষে মানবসভ্যতার নাগালের বহু বহু দূরে এক জরাজীর্ণ বাসের ভিতর যখন তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়, তখনই পাবলিক নলেজে আসে তাঁর ডায়েরি। সাহিত্যে সিনেমায় হাজির হন ক্রিস্টোফার। যদিও ঘরে ফেরা হয় না আর। কিংবা তাঁর প্রকৃত ঘরের সন্ধান মিটে গিয়েছিল বলেই আর ফেরার দরকার পড়ে না কোথাও। ‘আদৌ যদি বেঁচে থাক— বন্ধু আমার, তুমি কোনোদিন আর ফিরে এসো না বাড়িতে।’ ফেরেননি ক্রিস্টোফার। গতানুগতিক জীবনের চুল্লিতে গোয়েন্দা লাগিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না তাঁর নাভির ছিঁটেফোঁটা।

তবে একটু চেষ্টা করলেই সিনেমায় বারবার খুঁজে পাওয়া যাবে এই ভবঘুরেদের। বাংলায় লেখা যেহেতু, দু’-একটি বাংলা সিনেমার নাম না বললেই নয়। ঘটক সাহেবের ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’, যাত্রিক গোষ্ঠীর ‘পলাতক’, সলিল দত্ত পরিচালিত ‘হীরে মাণিক’-এর কথা বাংলা সিনেমার বহু দর্শকই জানেন। এই সব ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছে এমন কিছু ভবঘুরেরা, যারা বহু বহু বছর ধরে স্বপ্ন দেখিয়েছে ভবঘুরে হয়ে ওঠার। বা বলা ভালো, স্বপ্ন দেখিয়েছে, এমন এক ঘরের, যার কোনও সীমা নেই।

ভবঘুরে কে? একথা বলতে গিয়ে চলচ্চিত্র সমালোচক রজার এবার্ট একবার বলেছিলেন, ‘হি সিজ হিমসেল্ফ নট অ্যাজ হোমলেস, বাট অ্যাজ এ ম্যান ফ্রিড ফ্রম হোমস’। গৃহহীন নয়, গৃহমুক্ত। আর কে না জানে, মুক্তির স্বপ্নই সবচেয়ে বড় স্বপ্ন।

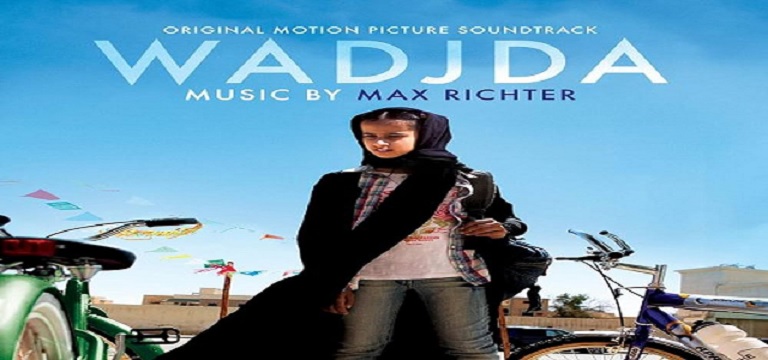

এমন এক স্বপ্ন আছে ওয়াজদারও। বছর দশেকের ছোট্ট মেয়ে ওয়াজদা। মুক্তির স্বপ্ন দেখে সেও। তবে সেই মুক্তির চেহারাটা, হাত-পাগুলো একটু অন্যরকম। তার মুক্তির রং সবুজ। একটা সবুজ সাইকেল। কিনতে চায় ওয়াজদা। রক্ষণশীল সমাজ। পর্দানশীন সমাজ। রিয়াদের ওই কিশোরী রোজ স্বপ্ন থেকে এক হাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। টাকা জমায়। তাতে সাইকেল কেনা হয় না। স্কুলে পুরস্কার জেতে। সে টাকাতেও সাইকেল কেনা হয় না। হাতা বানানো গয়নার ব্যবসা করে টাকা আনে। কিন্তু সাইকেল আসে না।

‘ওয়াজদা’ সৌদি আরবে তৈরি প্রথম ফিচার ছবি, যার পুরোটাই ওই দেশে শ্যুট করা। শুধু তাই নয়, প্রথম ওই দেশের কোনও মহিলা পরিচালকের বানানো ছবিও এটি। দশ বছরের ওয়াজদাকে কি ভবঘুরে বলা চলে? প্রচলিত অর্থে নয়। গল্পের শেষে সেই কিশোরী নিশ্চয়ই পায় একটি সবুজ সাইকেল। তা চেপে কত দূরে যাবে সে? বেরিয়ে যাবে কি রক্ষণশীল সমাজ, পর্দাপ্রথা, প্যালেস্তাইন-ইজরায়েল রাজনীতি, মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকা ছেড়ে বহু দূরে? হয়তো যাবে না। হয়তো তার সাইকেল ছুটে বেড়াবে রিয়াদের অলি-গলি-পাকস্থলীর ছোট্ট পরিসরে, হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে লোক, কেউ তালি দেবে, খাটো বাড়ির মাথার উপর দিয়ে ঢলে পড়া কোনও বিকেল রোদের আলোয় আলোয় সে হয়তো আকাশের গায়ে খুঁজে পাবে তার মুক্তি। তার স্বপ্ন। ভবঘুরের ঘর।

ভবঘুরেপনা সত্যিই এমন একটা স্বপ্ন। যে স্বপ্ন তাড়া করে বেড়ায় আমাদের। যে স্বপ্নের কাছে পৌঁছোনো সবচেয়ে কঠিন, সেই স্বপ্নই তো সবচেয়ে দামি। ‘ছেড়ে দিলেই পারি, এই যে বাগান, ফুলের বাগান— বকনো সরা হাঁড়ি’। কিন্তু তবু ছেড়ে দেওয়া হয় না বলেই, ছেড়ে দিলে কী কী হতে পারত, তা দেখাতে বার বার পর্দায় ফিরে আসে এই সব চরিত্ররা।

এই পর্যন্ত লিখতে লিখতে হঠাৎ পিয়ের লোতির কথা মনে পড়ল। লোতির জীবন নিয়ে সিনেমা হয়েছে বটে, তবে তার কোনওটিই বিশেষ জনপ্রিয় নয়। ফরাসি সাহিত্যিক এবং নৌবাহিনির অফিসার লোতি কখনও এক জায়গায় আটকে থাকতে পারতেন না। বন্দরে বন্দরে নোঙর ফেলেও ভবঘুরের মন বসানোর মতো ঘর পাননি লোতি। শেষ মন বাঁধা পড়ল। ইস্তানবুলে এসে। আজিয়াদের প্রেমে মজলেন প্রৌঢ়। আটকে গেলেন বসফরাসের ধারে। আটকে গেলেন বটে, তবে পুরোপুরি নয়। কয়েক বছরের জন্য। সাহিত্যিক লোতি নিজেকে নিয়ে শুরু করলেন লেখা। সে লেখায় নিজেই নিজেকে বশ করতে পারলেন না এই ভবঘুরে। স্বপ্ন দেখার জ্বালাও তো কম নয়। প্রেমের মায়া কাটিয়েও বেরিয়ে পড়লেন লোতি। তার পরে কোনও এক ছোট্ট জনপদে শেষ বারের মতো ছুঁড়ে দিলেন নিঃশ্বাস। ভবঘুরে সেটিও মিশে গেল হাওয়ায়।

সে হাওয়াই হয়তো কোনও দিন এসে কড়া নেড়েছিল তারাপদর দরজায়। রবিঠাকুরের তারাপদ। ‘অতিথি’র তারাপদ। তপন সিংহ ১৯৬৫ সালে এই কাহিনি নিয়ে একটি ছবি বানান। এমন এক কিশোরের গল্প, ঘরে যার মন টেকে না। যাকে জোর করে বাঁধতে গেলেই পালাই পালাই, আবার ছেড়ে দিলেই সে ফিরে আসে। ঘরেরই খোঁজে হয়তো। এমন একটা ঘর, যা তার চাই না। ‘হৃদয়দহন জ্বালা সখী। কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা।’ তার সব সময়ই ‘যাই যাই’ করে প্রাণ। কিন্তু যাবে টা ছাই কোথায়?

মন অন্য দিকে চলে গিয়েছিল। ভেনিসে সন্ধ্যা প্রায় নেমেই এসেছে। রিচার্ডের দিকে তাকাই। উনি মৃদু হাসেন। বেলা পড়ে এসেছে। পিছনে আলবেলা ভেনিস। দূরে আকাশের গায়ে খামচা মেঘও দেখা যায় বোধহয়। রিচার্ড উঠে পড়েন। পরদিন রওনা হতে হবে।

কোথায় যাবেন? ভবঘুরেরা কোথায় যায়?

রিচার্ড কিছু একটা বলেন। মাথামুণ্ড বুঝতে পারি না।

‘স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারি দিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই একদা বর্ষার মেঘান্ধকার সন্ধ্যায় এই বালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।’ ঠাকুরই বুঝতে পারেননি। আমরা তো কোন ছাড়!

ছবি সৌজন্যে: Kevincarlow, Amazon

সুমন রায় খুব সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে সাধারণ, বৈশিষ্ট্যহীন মানুষ। দু’বেলা দু’মুঠোর তাগিদে বর্তমানে হিন্দুস্তান টাইমসের বাংলা ডিজিটাল মাধ্যমে কর্মরত। এর আগে আনন্দবাজারের ডিজিটাল মাধ্যম এবং ‘এই সময়’ সংবাদপত্রে খুবই সাধারণ পদে কাজ করেছেন। প্রায় কোনও বিষয়েই সুমন রায়ের কোনও জ্ঞান নেই বলে, তা আহরণের চেষ্টা করেন। সে জন্য বই পড়া, সিনেমা দেখা, গান শোনা এবং অজানা জায়গায় গিয়ে দিনযাপনের চেষ্টা করেন।প্রিয় ঋতু গ্রীষ্ম। প্রিয় খাদ্য দই-খই। ধুতি-পাঞ্জাবির সঙ্গে টুপি পরতে পছন্দ করলেও প্রিয় পোশাক মুখোশ। প্রয়োজনে স্নান করেন এবং অবসরে ভজন-কীর্তন। এভাবেই বছর চল্লিশেক কাটিয়ে ফেলেছেন। এর পরেও আক্কেল হয়নি। তা কবে হবে, তা নিয়ে চিন্তায় আছেন।

2 Responses

আত্মপরিচয়টি ভারী সুন্দর ।রচনাটি-ও ।

আত্মপরিচয় টাই ভবঘুরে ধরনের।