দুর্গাচরণ মিত্র-র ঠাকুর দালান। আড়িয়াদহ থেকে ভাগ্যান্বেষণে সুতানুটি অঞ্চলে আসেন এই পরিবারের জগন্নাথপ্রসাদ মিত্র। রাঢ়ীয় কায়স্থ সম্প্রদায়ভুক্ত দর্জিপাড়া মিত্র বংশের প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। তিনি কী ব্যবসা করতেন তা জানা যায় না। তবে তাঁর পৌত্র দুর্গাচরণ সিরাজউদ্দৌলার ‘কোর্ট জুয়েলার’ ছিলেন। এছাড়াও তাঁর বহুবিধ ব্যবসা ও নুনের দেওয়ানি ছিল। সেই কাজের দফতরে একদা কাজ করতে আসেন সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেন। হিসেবের খাতায় তাঁর লেখা গান, “দে মা আমায় তবিলদারি, আমি নিমক হরাম নই শঙ্করী”। দুর্গাচরণের সাবেক ভদ্রাসনে এখনও দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচ খিলানের দু’দালান বিশিষ্ট ঠাকুরদালান। বাইরের দালানের সম্মুখভাগের অলঙ্করণগুলি এখন আর নেই। এই পরিবারের প্রতিমা সাবেকি মঠচৌড়ি চালের দশভূজা মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি। সিংহের মুখ ড্রাগনাকৃতি। দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে পরানো হয় ডাকের সাজ। গণেশ ও কার্তিককে ধুতি ও উড়নি। (Bonedi Barir Puja)

হিদারাম ব্যানার্জি লেনের গলির মধ্যে আছে আরেক ইতিহাস। দেয়ানজী বাড়ির ৩৫০ বছরের পুরনো দুর্গা পুজো, অষ্টধাতুর মূর্তি।

এই বাড়িতে মায়ের সোনার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত যা নিত্য পুজো করা হয়। হালদার বাড়িতে দুর্গাপুজোর আগে কালীপুজো শুরু হয়েছিল। মধ্য কলকাতার গলিঘুঁজি পেরিয়ে এই বাড়িতে পা দিলে মনে হয় সময় থমকে গিয়েছে যেন। বউবাজারের রমানাথ কবিরাজ লেনের এই বাড়ির স্থাপত্য আর দশটা বনেদিবাড়ি থেকে একটু আলাদা। জাফরির কাজ, একখিলানের ঠাকুরদালান সময়ের সঙ্গে খানিক আধুনিকতার ছাপ মেখেছে গায়ে। উঠোনের দেওয়াল জুড়ে দশ মহাবিদ্যার বহু পুরনো অয়েলপেন্টিং। সব মিলিয়ে কোথাও যেন একটু অন্যরকম বাড়িটা। হুগলি এবং বর্ধমানের মধ্যবর্তী বাদলা গ্রামের জমিদার লক্ষ্মীনারায়ণ হালদার প্রচুর জমিজমার মালিক ছিলেন। কলকাতায় এসে তাঁর পরিবারের লোকজন শুরু করেন ব্যবসা। এই পরিবারের রাখালদাস হালদার জন ইয়েটস অ্যান্ড কোম্পানির কলকাতার এজেন্ট ছিলেন। (Kolkata)

হালদার বাড়িতে দুর্গাপুজোর আগে কালীপুজো শুরু হয়েছিল। মধ্য কলকাতার গলিঘুঁজি পেরিয়ে এই বাড়িতে পা দিলে মনে হয় সময় থমকে গিয়েছে যেন। বউবাজারের রমানাথ কবিরাজ লেনের এই বাড়ির স্থাপত্য আর দশটা বনেদিবাড়ি থেকে একটু আলাদা।

ইস্পাত থেকে শুরু করে জাহাজের ব্যবসা সবেতেই সোনা ফলাতেন তিনি। তাঁর অর্থ এবং খ্যাতি এতটাই ছিল যে তিনি সেইসময় ক্যালকাটা ক্লাব এবং বেঙ্গল ক্লাবের সদস্য ছিলেন। কলকাতার প্রথম পঞ্চাশটি ল্যান্ডলাইনের একটি ছিল তাঁর। এ হেন বিত্তশালী বাড়িতে পুজোও যে ধূমধাম করে হবে তা তো বলাই বাহুল্য। রাখালদাস বাবুর সময়ে বাড়ির কালীপুজো আলাদা মাত্রা পায়। হালদার বাড়িতে দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন কালীঠাকুরের কাঠামো পুজো হয়। ১৯২০ নাগাদ হালদার বাড়ির দুর্গাপুজো দেখতে আসেন শেফিল্ড স্টিল এর মালিক জন ইয়েটস। তিনি পুজো দেখে এতটাই মুগ্ধ হন যে কলকাতা থেকে দেশে ফেরার সময় বলির খাঁড়ার নকশা এঁকে নিয়ে যান। কিছুদিনের মধ্যেই দেশ থেকে রূপোর মতো ঝকঝকে সুদৃশ্য একটি খড়্গ জাহাজে পাঠান তিনি। তাতে বাংলা সাল তারিখ সহ লেখা ছিল ‘শ্রী শ্রী দুর্গা’।

নীলমণি দে ঠাকুরবাড়ির এই ১১৬ বছরের পুরানো পুজোর রয়েছে আকর্ষণীয় ইতিহাস। নীলমণি দে একজন সাধারণ কেরানি ছিলেন যিনি তাঁর বাবার মৃত্যুর পর তাঁর মামার বাড়িতে থাকতেন। পরে চাকরি ছেড়ে নিজের ব্যবসা শুরু করেন। ভালভাবে বসতি স্থাপন এবং একটি পরিবার গড়ে তোলার পর, কথিত আছে যে স্বপ্নের মাধ্যমে ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপে নীলমণি দে’কে একটি লক্ষ্মী জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তার বাড়ির পাশেই ছিল কাঠের গুদাম। ১৮৯৬ সালে তিনি জমি কিনে একটি লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির তৈরি করেন। পরে তিনি কষ্ঠী পাথরের দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেন এবং পূজা করেন। মন্দিরের খরচ চালানোর জন্য বর্তমানে একটি ট্রাস্টি রয়েছে। বৈষ্ণব রীতিতে পূজা হয় এখানে।

রাসমণির বাড়ির পুজো নিয়ে এমন নানা গল্প প্রচলিত ছিল সেই সময়ে। এই পুজোর ধরণই ছিল আলাদা। জাঁকজমক আর ঐশ্বর্যের প্রদর্শন নয়, দেবীবন্দনার প্রাণ ছিল ভক্তি, নিষ্ঠা আর ঈশ্বরপ্রেম। তবে রাসমণির আমলে কিন্তু এর সূচনা নয়। জানবাজারের এই বাড়িতে পুজো শুরু করেন তাঁর শ্বশুরমশাই প্রীতরাম মাড়। রাসমণি বাড়িতে কাঠামো পুজো হয় রথের দিন। এক চালার প্রতিমার পরনে থাকে ডাকের সাজ। এখানে ছাঁচে ফেলে ঠাকুরের মুখ গড়া হয় না। প্রতিমার মুখ তৈরি হয় হাতে এঁকে। চিত্রকরদের নিপুণ রেখার টানে অসাধারণ হয়ে ফুটে ওঠে দেবীর তেজস্বিনী মুখ। ২২ ফুটের প্রতিমার গায়ের রং হয় শিউলি ফুলের বোঁটার মতো। সরস্বতীর মুখ হয় সাদা। অসুরের মুখ সবুজ।

রাজা হর্ষবর্ধনের কুলদেবী অষ্টধাতুর সিংহবাহিনী ৪০০ বছর ধরে পূজিতা হন মল্লিক পরিবারে। ভোররাতে স্বপ্ন দেখেন হুগলির সপ্তগ্রামের বাসিন্দা বৈদ্যনাথ দে মল্লিক। তিনি দেখেন সমুদ্রের ধারে এক পাথুরে গুহায় পড়ে আছেন মা সিংহবাহিনী। দেবী তাঁকে আদেশ করেন উদ্ধার করে নিয়ে যেতে। সেই গুহা ছিল চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে এবং পথনির্দেশও দিয়ে দেন। এরপর তিনি সপ্তগ্রাম থেকে চট্টগ্রামে গিয়ে গুহা থেকে দেবীকে উদ্ধার করে আনেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন নিজের বাড়ির ঠাকুরঘরে। সালটা ছিল ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দ। অষ্টধাতুর এই বিগ্রহ উচ্চতায় দেড় ফিট। তিনি সিংহের পিঠে অধিষ্ঠাত্রী। এই মল্লিকদের ৪৫০ শরিক রয়েছে।

বৈবাহিক সূত্রে যৌতুক স্বরূপ এই দেবী মহারাজ মানসিংহের দরবারে পৌঁছায় এবং নিজ গৃহে তাঁর গৃহদেবতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

প্রতিবছরে নতুন নতুন শরিকের বাড়িতে পালা করে এই দেবীমাতার পূজা করা হয়ে থাকে। রাজা হর্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা রাজ্যবর্ধন দেবের কুলদেবী ছিলেন এই দেবীমাতা শ্রী শ্রী সিংহবাহিনী। বৈবাহিক সূত্রে যৌতুক স্বরূপ এই দেবী মহারাজ মানসিংহের দরবারে পৌঁছায় এবং নিজ গৃহে তাঁর গৃহদেবতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা মানসিংহের মৃত্যুর পরে রাণী মা মুসলমান নবাবের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে দেবী সিংহবাহিনীর মূর্তি চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দেন কুল পুরোহিতের সাহায্যে এবং ওখানের চন্দ্রনাথ পাহাড়ের গুহায় নির্জনে পূজা করতে থাকেন। তখনই দেবী স্বপ্নাদেশ দেন বৈদ্যনাথ দে মল্লিককে এবং তখন থেকেই দেবী এই মল্লিক পরিবারে পূজিতা হন।

দ্বিভূজা কন্যামূর্তি বা অভয়া দুর্গা। রামনারায়ণ পুজো আরম্ভ করেন মৃতা কন্যার স্মৃতিতে। ১৭৬০ থেকে বাড়িতে অভয়াদুর্গার পুজো শুরু করেন। তাই সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী নয়, এখানকার প্রতিমা দ্বিভূজা কন্যামূর্তি বা অভয়া দুর্গা। চুলে বিনুনি ও লাল ফিতে বাঁধা, দুপায়ে নূপুর আর পায়ের নীচে পদ্ম। দুর্গার মতোই লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিকের প্রতিমার সাজগোজও পরিবারের ছেলেমেয়েদের মতো।

দাঁ-বাড়ির বোধন বসে প্রতিপদ তিথি থেকে। অব্রাহ্মণ পরিবার বলে পুজোয় অন্নভোগের আয়োজন থাকে না। পরিবর্তে গোটা ফল, গোটা আনাজ, শুকনো চাল, নানা ধরণের মিষ্টি ইত্যাদি ভোগ দেওয়া হয়। প্রাচীন এই পুজোয় কোনও বলিদান হয় না।

নীলমণি সেনের বাড়ির অভয়া দুর্গা। কলকাতার দুর্গা পুজোর কৌলীন্য ও মুন্সিয়ানাকে টেক্কা অন্য কোনও পুজো দিতে পারে না, আর যদি তার ভিন্নরূপ হয় তাহলে আকর্ষণ আরও বেড়ে যায়। আজ আমরা ১৩০ বৈঠকখানা রোড এর সেন বাড়ির অভয়া দুর্গা দেবীর পুজো নিয়ে বলব। এখানে দেবী মূর্তির বিশেষত্ব হল দেবী অসুরদলনী দশভূজা নয়, দেবী এখানে বরাভয়দাত্রী, পদ্মস্থিতা, পদতলে সিংহ বিরাজিত। সপরিবারে ওঁর অবস্থান। সেন পরিবারের পুজোর সূচনা করেন স্বর্গীয় শ্রী নীলমণি সেন, রথযাত্রার দিন দেবীর কাঠামো পুজো হয়। এর পর ধীরে ধীরে মৃন্ময়ীরূপে অভয়া মাতা পরিপূর্ণ হন। অষ্টমীর দিন ধুনো পোড়ানো এই বাড়ির অন্যতম আকর্ষণ। এ-ছাড়া সন্ধি পুজোর সময় বুক কেটে রক্ত জবাফুল ও বেলপাতা সহ অর্পণ করা হয়।

ভোলানাথ ধাম দত্ত বাড়ির দুর্গা দশভূজা নয়, উমার এখানে অন্য রূপ হাতে নেই কোনও অস্ত্র, মর্ত্যে আসেন শিবের কোলে চেপে। উত্তরের বনেদি বাড়ির এই পুজোয় মা একা আসেন না, উমার সঙ্গে মর্ত্যে আসেন ভোলানাথ। সেই সঙ্গে এই বনেদি বাড়ির পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এখানে মায়ের শান্তরূপ। হাতে নেই কোনও অস্ত্র-শস্ত্র। অন্য বাড়ির পুজোয় দুর্গার দশভূজা রূপ দেখা গেলেও এই পরিবারের পুজোয় উমা আসেন শিবের কোলে চেপে। এখানে উমার শান্ত রূপ। হাতে নেই কোনও অস্ত্র। এখানে মা দুর্গা যেন সপরিবারে বাপের বাড়ি বেড়াতে এসেছেন। মহাদেবকে এখানে জামাইরূপে পুজো করা হয়।

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে বেলেঘাটার সরকারবাড়িতে শুরু হল পুজো। শুরু করলেন গগনেন্দ্র সরকার। সরকার বাড়িতে প্রতি বছর জন্মাষ্টমীর দিনে প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয়। কলকাতার এই পুজো বিখ্যাত মায়ের পটল চেরা চোখের জন্য। মা দুর্গার পাশাপাশি তাঁর সন্তানদের মুখাবয়বে দেখা যায় পটল চেরা চোখ যা অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না। দীপ্ত আয়তাকার চোখ আর মুখে বিজয়িনীর হাসি নিয়ে এবাড়ির দেবী অনন্যা। ষষ্ঠীর দিন আবাহন ও বোধন সারার পরে সপ্তমীর দিন সকালে কলা-বৌ স্নানে যান বাড়ির পিছনের পুকুরে। তার আগে জাগপ্রদীপ জ্বালানো হয়। পুজোর দিনগুলিতে অর্নিবাণ থাকে প্রদীপ শিখা। এইদিনই সন্ধ্যায় পুজোর সময়ে কুলদেবী ধান্যলক্ষ্মীকে এনে দুর্গাপ্রতিমার পাশে বসানো হয়। আগে অষ্টমীর দিন কালীঘাটে এই বাড়ির নামে বলি দেওয়া হত। এখন সে প্রথা উঠে গিয়েছে। চৌষট্টি যোগিনীর পুজো হয় এই দিনেই। প্রথম যখন পুজো শুরু হয়, তখন গোটা এলাকায় এটিই ছিল বড় পুজো। প্রতিবছর পুজোর সময়ে মেলা বসে যেত বাড়িতে। এখন সে সবের পাট চুকেছে। তবু ঐতিহ্যের রং আজও অমলিন সরকার-বাড়ির পুজোয়।

স্বাধীনতা, দেশ ভাগ বহু কাল আগেই হয়েছে। সমাজে বহু পরিবর্তনও হয়েছে। কিন্তু এই পুজোয় কোনওদিনই কোনও বাধা পড়েনি। হরিদেব ভট্টাচার্য কালো দুর্গা আরাধনা শুরু করেছিলেন, সেই ঐতিহ্য পদ্মা পেরিয়ে এখন বইছে গঙ্গা তীরেও। এই দুর্গা নিকষ কালো। প্রায় ৩০০ বছরের পারিবারিক দুর্গা পুজো। বেলেঘাটার ভট্টাচার্য বাড়ির এই পুজো শুরু হয়েছিল অধুনা বাংলাদেশের পাবনা জেলার স্থলবসন্তপুর অঞ্চলে। এখন সেই গ্রাম পদ্মার গ্রাসে চলে গিয়েছে। সপ্ত সিন্ধু ছাড়া পুজোয় অন্য জল ব্যবহার করা হয় না। সাত নদীর আসল জল প্রত্যেক বছর সংগ্রহ করে রাখা হয়। সেই জলেই হয় পুজো। ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় এলেও, এই নিয়ম রীতিতে কোনও ভাঁটা পড়েনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবার বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং পুজোও ছড়িয়ে গিয়েছে পরিবারের মধ্যে। কালীঘাটের পটুয়া পাড়া অঞ্চলে রয়েছে ভট্টাচার্য পরিবারের দয়াময়ী কালী মন্দির, যেখানে নিত্যপুজোর আয়োজন রয়েছে। এক সময় নিজেদের বাড়িতেই আয়োজন করা হত মাতৃবন্দনার। কিন্তু, এখন তা হয় অ্যাপার্টমেন্টের নীচেই। পুজো হয় তন্ত্রমতে। দেবী দুর্গার গায়ের রং কালো হলেও চার ছেলেমেয়ের গায়ের রঙ স্বাভাবিক। মহিষাসুর সবুজ রঙের। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক আর গণেশের অবস্থানও আলাদা। দুর্গার ডানপাশে লক্ষ্মী ও কার্তিক, বামপাশে সরস্বতী এবং গণেশ।

রাজকুমার ভট্টাচার্য এর দ্বিতীয় পুত্র স্বর্গীয় সারদা চরণ শাস্ত্রীর (প্রসঙ্গত বলে রাখি সারদা চরণ শাস্ত্রী ছিলেন শ্রী শ্রী বামাক্ষ্যাপার শেষ শিষ্য) সহধর্মিণী শ্রীমতী মনিমালা দেবীর খুব ইচ্ছা ছিল কন্যা সন্তানের তাই তিনি মায়ের কাছে প্রার্থনা করতেন একটা কন্যা সন্তানের। এইভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর মা মহামায়া মণিমালা দেবীকে স্বপ্নে দেখা দেন এবং নির্দেশ দেন “এই ভট্টাচার্য বাড়িতে মায়ের মূর্তি পূজা শুরু করতে। এবং মা বলেন তাঁর অঙ্গের রঙ হবে শিউলি ফুলের বোটার রঙের এবং বলেন তাঁকে চণ্ডিকা রূপে পূজা করতে” এই বলে মা অন্তর্ধান হয়ে যান। এর কিছু মাস পর ভট্টাচার্য বাড়িতে এক কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। এইভাবে মায়ের পূজার সূচনা হয় ভট্টাচার্য বাড়িতে। এবং আজও সেই একই নিয়ম ধারায় পূজা হয়ে আসছে। তবে আগেকার মতো সেই জৌলুস নেই। কিন্তু মায়ের পূজার কোনও খামতি হয় না। ভট্টাচার্য বাড়িতে মায়ের পূজা শুরু হয় পঞ্চমীর দিন সন্ধেবেলাতে অধিবাস দিয়ে আর সমাপ্তি হয় অপরাজিতা পূজার মধ্যে দিয়ে।

কুমোরটুলি অঞ্চলে জমি কিনে ঠাকুরদালান-সহ ভদ্রাসন নির্মাণ করে আনুমানিক ১৮৫৭ (১২৬৪ বঙ্গাব্দ) থেকে দুর্গাপুজো আরম্ভ করেন গঙ্গাপ্রসাদ। পুজোর বিশেষ আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায় অষ্টমীতে একইসঙ্গে দুর্গা ও কালীর আরাধনা। যা আজও বর্তমান। শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণের চিকিৎসক ছিলেন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন। এর পরের বছরেই শ্রীশ্রী ঠাকুর তাঁর বাড়িতে পুজো দেখতে আসেন। এই বাড়ির একচালা ডাকের সাজের মহিষাসুরমর্দিনী প্রতিমায় কার্তিক-গণেশ কিন্তু স্থান পরিবর্তন করে আছে একেবারে পূর্ববঙ্গীয় রীতি অনুসারে। পুজো হয় ‘কালিকাপুরাণ’ পুথিমতে ‘নবম্যাদিকল্প’ অনুযায়ী, অর্থাৎ, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথি থেকে আরম্ভ হয় বোধন, ষষ্ঠীতে অধিবাস। চালকুমড়ো, আখ ও ‘শত্রুবলি’ হয়। এই পুজোর বৈশিষ্ট্য হল অষ্টমীর রাতে দুর্গার সঙ্গে কালীপুজোও হয়, সেই সঙ্গে শীতলার ঘট বসিয়ে পুজো করা হয়।

বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম হিসাবরক্ষক প্রয়াত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অন্যতম শিষ্য ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ স্নেহের সাথে বৈকুণ্ঠনাথকে “চন্দন” বলে ডাকতেন। এই বাড়ির দুর্গা সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী, তবে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ মূর্তি নেই। দুর্গা এখানে কন্যা রুপে পূজিত হয়।

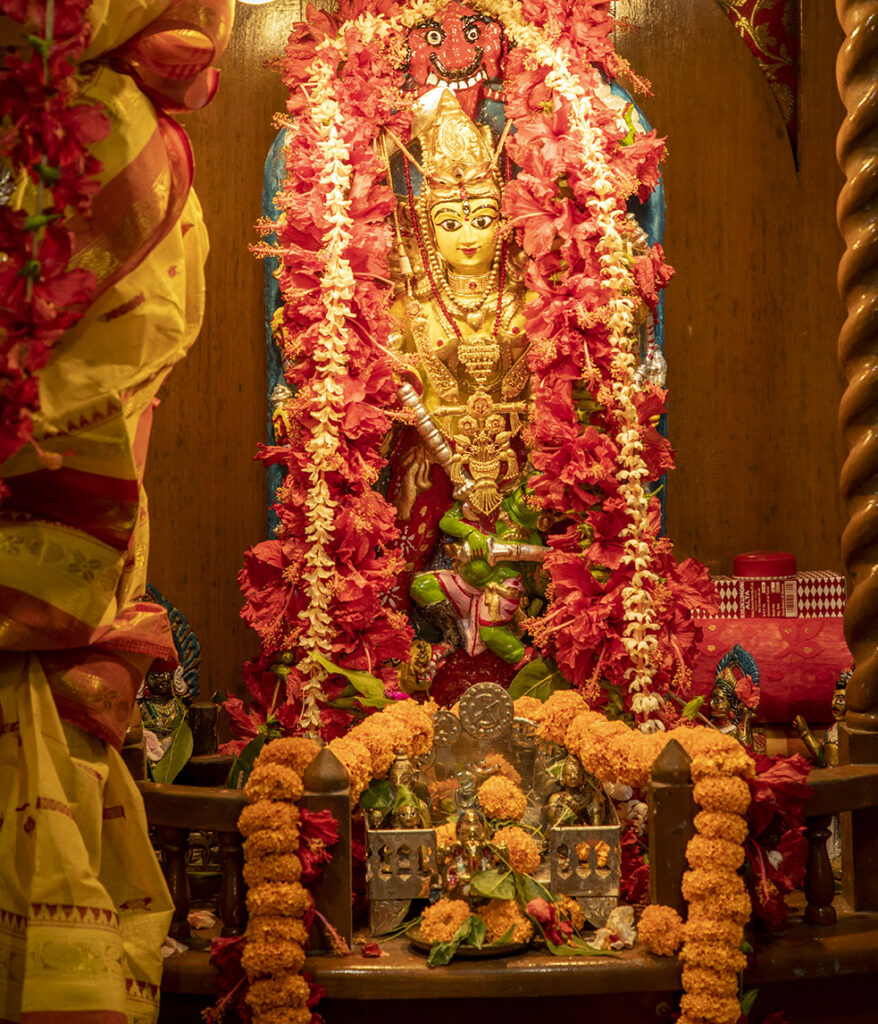

বাগবাজার হালদার বাড়ির পুজো শহরের অন্যান্য বনেদি বাড়ির পুজোগুলির থেকে অনেকটাই আলাদা। এখানে দেবীমূর্তি কষ্ঠিপাথরের। মা এই বাড়ির গৃহদেবতা হিসেবে নিত্য পূজিত হন। দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে একটু আলাদাভাবে বিধি মেনে পুজো করা হয় মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তির। বহু প্রাচীন এই মাতৃমূর্তিতে দুর্গার দু’পাশে একটু নীচের দিকে রয়েছেন তাঁর দুই সখী জয়া আর বিজয়া। মাথার উপরে রয়েছে মহাকাল। সালঙ্কারা দুর্গা পদ্মের উপর আসীন। এই মূর্তি নাকি বহুবছর আগে ওড়িশার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছিল

নেশা ও পেশা ফটোগ্রাফি। ডকুমেন্টারি স্টোরি টেলিং, স্ট্রিট ও ট্র্যাভেল ফটোগ্রাফিতে আগ্রহী।