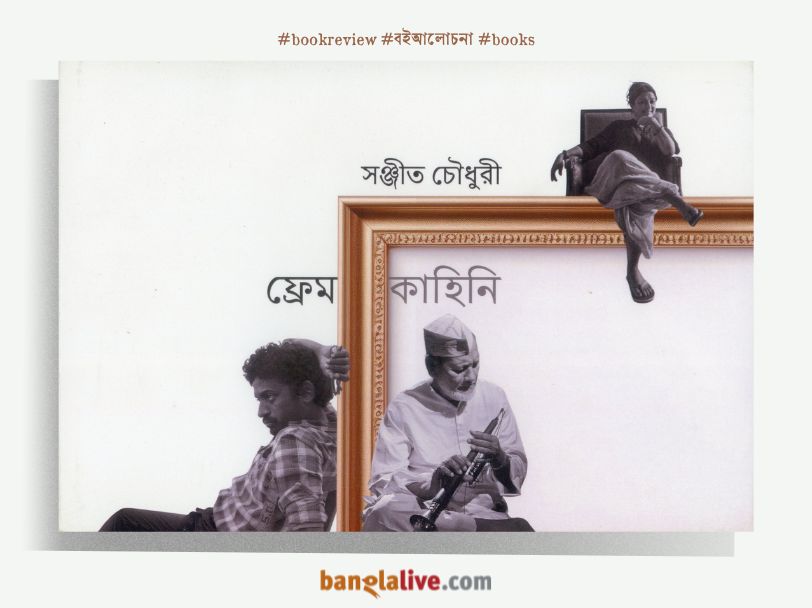

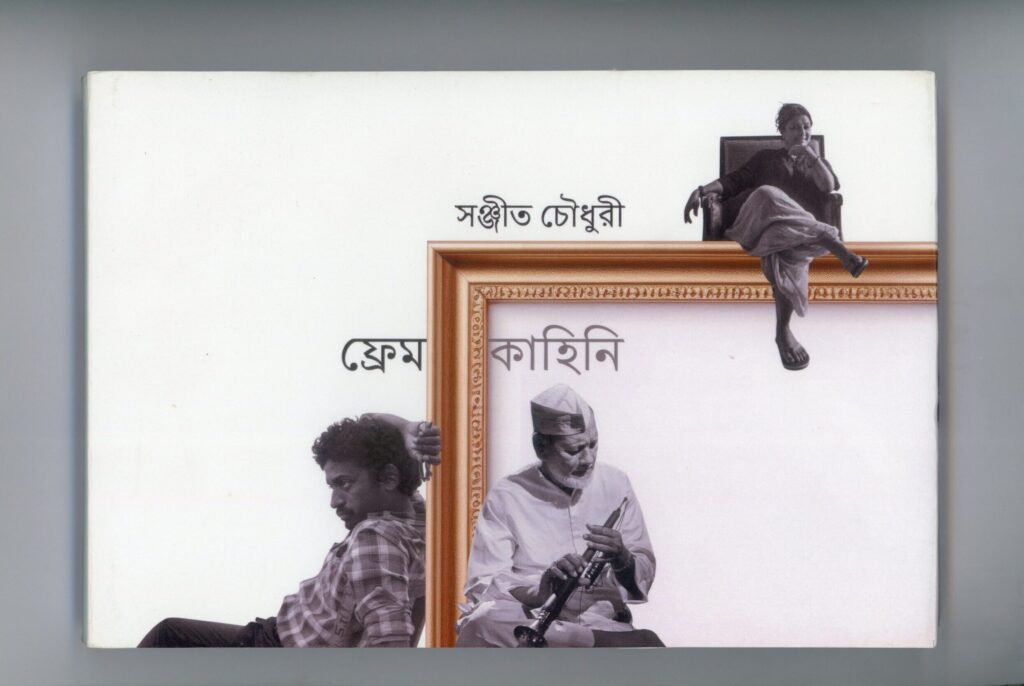

বইয়ের নাম: ফ্রেম কাহিনি

সঞ্জীত চৌধুরী

প্রকাশক: মায়া বুকস

বিনিময় মূল্য: ৪৫০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান: মায়া আর্ট স্পেস

সঞ্জীত চৌধুরীর ছবি ও কথার বই ‘ফ্রেম কাহিনি’-কে পড়া ও দেখা যেতে পারে AI যুগের প্রেমকাহিনী হিসাবে। এতে প্রেমের কথা তো আছেই, অপূর্ব সব রস, রসিক, গুণের মানুষের; সঙ্গে রয়েছে সঞ্জীতের ক্যামেরায় বাঁধা পরা তাঁদের খেয়ালি মুহূর্তের স্থির ছবিও। বরাবর জেনে এসেছি সঞ্জীত ঘ্যাম আলোকচিত্রী, এবার ওঁর সেই ক্যামেরার চোখ দেখছি ভর করেছে ওঁর কলমের গদ্যে। যেমন চোখা, স্মার্ট তেমনই টুকটাক, মজামিরির ডিটেলে প্রাপ্ত আলোয় তোলা সাদাকালো স্থির চিত্রের মতো। (Book Review)

ছবি ও গদ্যের এহেন মিলমিশ দেখে, আমার প্রথমেই মনে এসেছিল জেমস অ্যাগি ও ওয়াকার এভান্সের গদ্য ও ছবির বই ‘লেট আস নাও প্রেজ ফেমাস মেন।’ এখানে অবিশ্যি ফেমাস মেন বা বিখ্যাত লোক বলতে দেখানো হয়েছে মার্কিন দেশের গ্রেট ডিপ্রেশান কালের অভাবী ভাগ চাষীদের পরিবারের লোকজন ও ছেলেপুলেদের। সাধারণ মানুষজনের সেই কষ্টের ছবি আর জেমস অ্যাগির ওই আশ্চর্য গদ্যের টানাপোড়েন আজও ভুলিনি। আর তেমন কিছু কথা – গদ্যের দোলদোলানি বাংলায় কেন হয়নি সে-ভাবনাও ছিল।

‘ফ্রেমকাহিনী’-কে তেমন একটা কাজ বলে মেনে নিতে অসুবিধে নেই। তবে হ্যাঁ, এ বইয়ে ফেমাস মেনরা যথার্থই বিখ্যাত, তাঁদের কাজ এবং মুখ বাঙালির কাছে অপরিচিতও নয়। শুধু যে-সব নির্জন, আটপৌরে মুহূর্তে সঞ্জীত তাঁদের ফ্রেমে ধরেছেন এবং অবলীলায় তাঁদের চেহারাচরিত্র বর্ণনা করেছেন তাতে বই নামিয়ে রাখার পরও মুগ্ধাতিমুগ্ধ হয়ে আছি। বাংলায় এক অপূর্ব কফি টেবল বই এল বলেও মনে হচ্ছে।

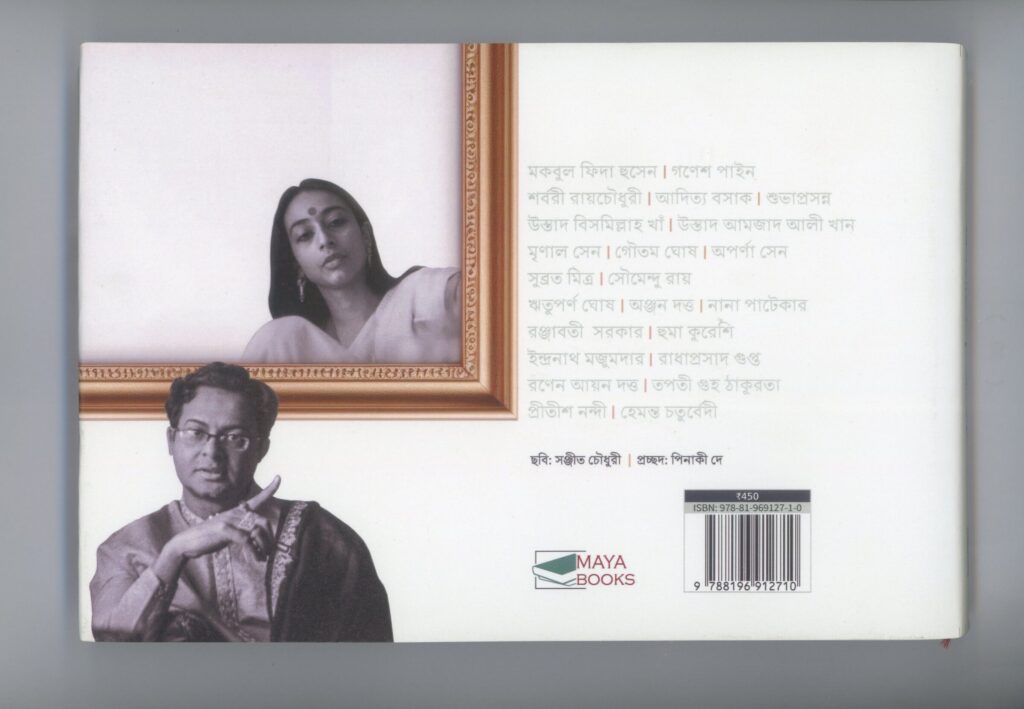

কফি টেবল বই কেন? কারণ কফি টেবিলে যে-সব মানুষদের নিয়ে চর্চা হয় বাঙালি ঘরে সেইসব মানুষরাই ভিড় করে আছেন এ বইয়ের পাতায়। সে কলকাতা বিশারদ রাধাপ্রসাদ গুপ্ত থেকে ‘কলকাতা-৭১’ -এর নির্মাতা মৃণাল সেন, সুরের শিল্পী আমজাদ আলি খান থেকে পটের শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন, সানাইয়ের উস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ থেকে তাঁকে নিয়ে ছবি করা ক্যামেরার ওস্তাদ গৌতম ঘোষ, ব্রাউনি ক্যামেরায় ছবি তোলা বালিকা থেকে রূপোলি পর্দার নায়িকা হয়ে ওঠা অপর্ণা সেন, বসন্ত কেবিনের আড্ডায় নির্বাক বসে থাকা গনেশ পাইন— কে নয়! শুধু ছবি আর ছবির চরিত্রদের বর্ণনায় থেমে গেলে এ বইও কফি টেবল বই হয়েই থমকে যেত।

কিন্তু সঞ্জীতের বই সেখানেই থমকে নেই। ছবির মতো বইয়ের লেখাও আশ্চর্য, আশ্চর্য সব প্রেক্ষিত আবিষ্কার করেছে ছবির মানুষদের একান্ত নির্জনতার। এত সরল, মৌখিক ভাষায় সে-সব বলা যে ছবিগুলোর মতো লেখাগুলোও ক্রমশ গল্পের ভাষা হয়ে যায়। দু’একটা নমুনা দিলে ব্যাপারটা খোলসা হবে। বিখ্যাত ভাস্কর শর্বরী রায়চৌধুরীকে সঞ্জীত ডাকেন শর্বরীকাকা। দূরদর্শনে সেই শর্বরীকাকার উপর তোলা নিজের একটা তথ্যচিত্র দেখে তাঁকে ফোন করেছেন সঞ্জীত। এবার সঞ্জীতের বয়ানে পড়ুন সেই ফোনালাপ…

“হ্যালো, হ্যালো,

ওপাশ থেকে কোনও আওয়াজ আসে না।

তারপর জলদগম্ভীর এক চেনা গলা, তুমি, কি, জীৎ? (হে পাঠক, শর্বরীকাকা এভাবেই, এত ধীরেই কথা বলতেন যে অতিরিক্ত যতিচিহ্ন দরকার পড়ল)

—হ্যাঁ। তোমার, ছবিটা, খুব ভালো, হয়েছে।

—টেলিভিশনের পর্দায় ৩০ মিনিটের তথ্যচিত্রে নিজেকে ২০ মিনিট ধরে দেখলে ভাল তো লাগবেই।

—না, ছবিটা, সত্যিই, খুব ভাল।

—এই যে দ্বিতীয়বার তুমি বললে, খুব ভাল, কিসের ভিত্তিতে বলছ বল তো?

—না, আসলে, নিন্দুকেরাও, খুব প্রশংসা, করছে।

এই বিচিত্র ফোনালাপের বর্ণনার পর শর্বরীর চেহারা চরিত্রের বিবরণ দিচ্ছেন সঞ্জীত এরকম— “ভাবুন একবার। শান্তিনিকেতনের রাস্তা। কলাভবনের শিক্ষক। ফতুয়া-পায়জামা, দাড়িতে দুটো ফুল। রিকশা চালিয়ে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। রিক্সার পিছনের যাত্রীর সিটে হয়তো বসে আছে হতভম্ব রিকশাচালক।

ছবির সঙ্গে কীরকম গল্পের মিশেল ‘ফ্রেমকাহিনী’ জুড়ে আর একটা নমুনা না দিলেই নয়! এখানেও পাত্র আরেক শিল্পী রণেন আয়ন দত্ত। সঞ্জীতের বাবা মস্ত অভিনেতা বসন্ত চৌধুরীর ঘোর বন্ধু বহুদিনের। এবার পড়ুন…

“সেই রবীন্দ্রভারতীর অনুষ্ঠানে আমি, বাবা আর রণেনকাকা বসে। প্রাথমিক আলাপ করিয়ে দিলেন বাবা। তারপর রণেনকাকা কে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী খবর তোর?’ রণেনকাকা বললেন, ‘এই তো চলছে, তুই আমার ছবিটা ফেরত দে!’ বাবা প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন, ‘ছবি? কোন ছবি?’

‘সেই যে নিয়ে গিয়েছিলি, ৫২-৫৩ সালে। রাত ২ টোর সময়, শুটিং- ফেরত এলি। সদ্য এঁকেছিলাম। বললি কী ভালো! তারপর সেই ছবি নিয়ে গায়েব! বারণ করেছিলাম, লাভ হয়নি।’ বাবা বললেন, ‘আমি তো জানি না, ওটা জিতের ঘরে আছে, ও তো জিতের ছবি।’

বল এসে পড়ল আমার কোর্টে। আমার বেডরুমে সত্যিই ছবিটা রয়েছে। বহু বছর ধরে, এমনকি, এখনও।”

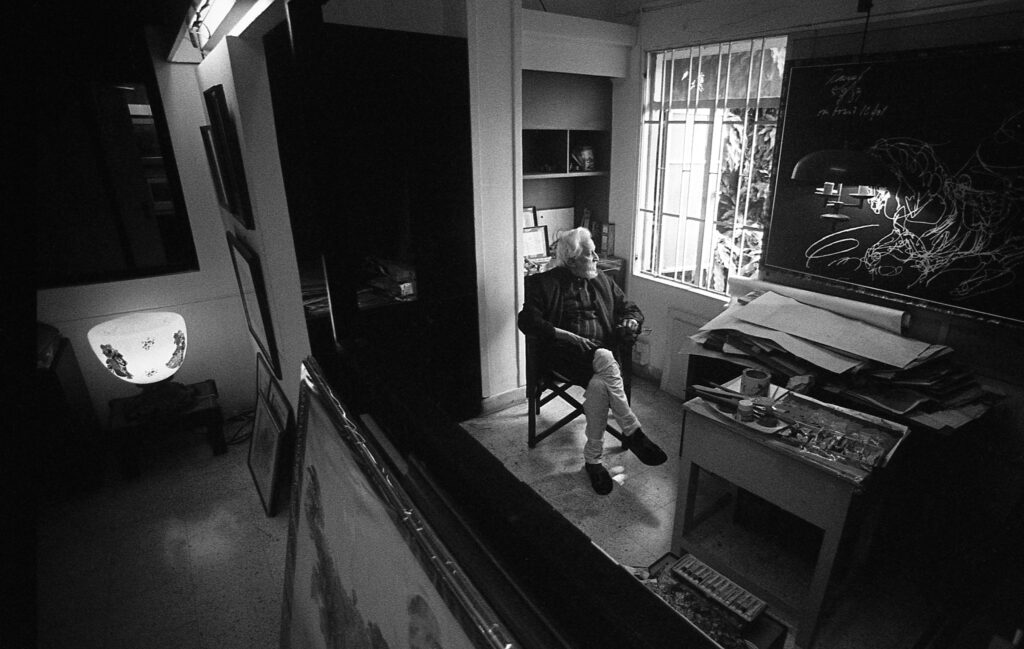

এবার ভাবুন, এমন একটা আনেকডোটের মুখোমুখি রণেন আয়নের এক অপরূপ সাদা-কালো স্টাডি তাঁর কাজের ঘরে জানালার পাশে উন্মনা হয়ে বসা। জানলা দিয়ে আসা দিনের আলো সামান্যই, শুধু ওঁর ওপর। ছড়ানো স্টুডিয়োর বাকিটুকু অন্ধকারে। প্রায় আঁকা ছবির আলো-আধার আরও এক অন্তরঙ্গ গল্প শোনায়।

আরও পড়ুন: এই গ্রামদেশ, স্বপ্নাদেশে লিখিত কবিতা

গল্পের কথাই যখন উঠল তখন গল্পকথার জাদুকর রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, থুড়ি, শাঁটুলবাবু বাদ যান কী করে। এই শাঁটুলবাবুর বইজোড়া বসার ঘরে সঞ্জীতের বাবা বসন্তদার সঙ্গে বারকয়েক আড্ডার স্মৃতি ফিরে এল ‘ফ্রেমকাহিনী’-র পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে। শাঁটুলদার আড্ডায় বসলে চা-কফির পর অবধারিত ভাবে এসে পড়ত রাম এবং অপূর্ব, অপূর্ব সব বইয়ের কথা। বিরলতম সংস্করণের বই তুলে এনে শাঁটুলদা তাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতেন। সঞ্জীতের কপালও ঈর্ষণীয়, ওঁর নিজের বয়ানে— ‘ইসকুল পার হইনি, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত একটা ছোট্ট রামের পেগ তুলে দিয়েছিল হাতে।’ এর সঙ্গে ছবি, বলা বাহুল্য, বইয়ে ঘেরা শাঁটুলবাবু আপন মনে লিখে যাচ্ছেন কিছু।

এরকমই আরেক কাজের ছবি মকবুল ফিদা হুসেনের। কলকাতার জন্মদিনে উত্তম-সুচিত্রার ছবি এঁকেছেন সেবার। তবে সঞ্জীতের তোলা ছবিতে শিল্পী দেখছি ওঁরই আঁকা অন্য একটা ক্যানভাস পেতে মাটিতে তারই পাশে শোয়া। সে ছবিতে দেখা যাচ্ছে নানা নারীর খেলা ধুলো। হুসেনের প্রিয় বিষয়।

বইয়ের একটা সেরা ছবির মুখ অপর্ণা সেনের। যিনি নিজেও ক্যামেরাবাগিস ছিলেন, ছবি তুলতেনও সুন্দর। কাজেই সঞ্জীতের তোলা ওঁর মুখের সব ছবিই পরীক্ষায় পাশ করত না। বইয়ে রাখা ছবিটার প্রসঙ্গে সঞ্জীত লিখেছেন, ‘কিন্তু এত যে ছবি তুলেছি নানা সময়ে ওদের বাড়িতে, সেসময়ের মধ্যে রিনামাসির(অপর্ণা) মতে, মাত্র কয়েকখানা ছবিই ঠিকঠাক, আজকের ছবিটা তারই মধ্যে একটা। সত্যি বলতে কি, অপর্ণার এই ছবিটাতে সঞ্জীত আলো-আঁধারির যে-খেল দেখিয়েছেন এবং সেই আবেশ থেকে অভিনেত্রীর রূপ, মেজাজ ও উপস্থিতি উদ্ধার করেছেন তা এক কথায় marvellous! অপর্ণার বলা ‘ঠিকঠাক’ শব্দটা বড় কম শোনাচ্ছে।

কমলকুমার মজুমদারের অতুলনীয় কাহিনী ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ নিয়ে ছবি করছিলেন যখন গৌতম ঘোষ তখন সদ্য উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া সঞ্জীত একটা ধার করা ক্যামেরা নিয়ে স্টিল ফটোগ্রাফির কাজ করতে সাগরদ্বীপে হাজির হয়েছিলেন। জীবনের ‘বড় শুটিং’ বলতে সেই প্রথম। দু’তিন রোল ছবি তুলেছিলেন, ‘তার মধ্যে একটা গৌতম ঘোষের এই ছবিটা, যা আজকের লেখার সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা।’ সেই সঙ্গে সঞ্জীতের প্রায় পরম স্বীকারোক্তি: ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ এখনও আমার কাছে গৌতমদার অত্যন্ত প্রিয় ফিল্ম। যে ফিল্ম-শুটিং আমাকে ধরিয়েছিল ক্যামেরা। কানে কানে বলেছিল আলো কমে আসিতেছে…’

উস্তাদ বিসমিল্লা খাঁকে নিয়ে গৌতম ঘোষের বিশ্রুত তথ্যচিত্র তোলার সময় ওঁর সহকারী হয়ে গেছে সঞ্জীত। সেই উদ্যোগ থেকে একটা মধুর অ্যানেকডোট উদ্ধার করেছে সঞ্জীত। ওঁর ভাষাতেই শুনুন…

‘একটা লম্বা ট্রলি শট হচ্ছে। শটের মাঝে মাঝে খট খট করে আওয়াজ পাচ্ছি আমরা। বোঝা যাচ্ছে, কীসের আওয়াজ, কিন্তু শট চলছে বলে তা আটকানো হয়নি। আসলে সেই শব্দ করছিল গৌতমদার ছেলে, ঈশান, তখন সে খুবই ছোট। ট্রলির কাঠের টুকরো সে একে একে ফেলছিল। শটটা ‘কাট’ হওয়ার পর ওকে বকাঝকা করা হয়। বেচারা কাঁদতে শুরু করে। বিসমিল্লা তখন জিজ্ঞেস করেন, ‘ও, কাঁদছে কেন?’ বলা হয়, ‘আপনার শটের মাঝে, দূরে একটা জিনিস ফেলছিল ছুরে, ফলে আওয়াজ আসছিল।’ বিসমিল্লা জবাব দেন, ‘হ্যাঁ, আমি তো জানি একটা আওয়াজ হচ্ছিল, কিন্তু ওই আওয়াজটা এক্কেবারে তালে ছিল।’

উস্তাদের অলৌকিক সুরের মূর্চ্ছনার ইঙ্গিতবাহী শিল্পীর এক তদ্গত ছবি রাখা হয়েছে বইয়ে। বইটি সঞ্জীত উৎসর্গ করেছেন বাবা বসন্ত চৌধুরীকে। তবে বইটি সব ছবি ও গল্পমনস্ক বাঙালিকে এক সুন্দর উপহার।

প্রাপ্তিস্থান:

(১) মায়া বুক স্টোর

(২) মায়া আর্ট স্পেস

(৩) কলেজ স্ট্রীট – দে বুক স্টোর, বৈভাষিক

(৪) বোলপুর – সুবর্ণরেখা, বইওয়ালা বুক ক্যাফে

(৫) শিলিগুড়ি – চন্দন বুক স্টোর

ছবি – সঞ্জীত চৌধুরী

শংকরলাল ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট, কলকাতায়। ইংরেজি সাহিত্যে স্বর্ণপদক পাওয়া ছাত্র শংকরলাল সাংবাদিকতার পাঠ নিতে যান প্যারিসে। তৎপরে কালি-কলমের জীবনে প্রবেশ। সাংবাদিকতা করেছেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে। লিখেছেন একশো ত্রিশের ওপর বই। গল্প উপন্যাস ছাড়াও রবিশংকরের আত্মজীবনী 'রাগ অনুরাগ', বিলায়েৎ খানের স্মৃতিকথা 'কোমল গান্ধার', হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিমালা 'আমার গানের স্বরলিপি'-র সহলেখক। অনুবাদ করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য পর্যন্ত।