পশ্চিমবঙ্গের বাম জমানায় আমাদের বয়ঃপ্রাপ্তি। ফলে যা কিছু অ্যামেরিকা, সে সবই যে খারাপ এ সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনও সন্দেহ রাখা উচিত ছিল না। অ্যামেরিকা মানে সাম্রাজ্যবাদী। অ্যামেরিকা মানেই ভোগবাদী। অ্যামেরিকা মানে অপসংস্কৃতি। অ্যামেরিকা মানে অন্তঃসারশূন্য। অ্যামেরিকা মানে হলিউড। এর সঙ্গে শুনতাম অ্যামেরিকা জাহান্নামের আগে শেষ স্টেশন। পুরুষ-নারী নির্বিশেষে স্খলিত-চরিত্র। সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। ট্র্যাশ ছবি দেখে। ট্র্যাশ গান শোনে। নাকিসুরে বেঁকিয়ে চুইংগাম চিবোতে চিবোতে ইয়াংকি ইংরিজি বলে, বইপত্রের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই।। আমাদের সময়ে বড়-হওয়াদের কালেক্টিভ সাইকিতে এ প্রায় বদ্ধমূল হয়ে গেছিল। আমাদের সাহিত্যিকরা, দু-চার সপ্তাহর জন্যে এদেশ ঘুরে গিয়ে, এই মিথ প্রচারে সাহায্যই করেছেন। রুচিরা একবার এই মিথগুলোর সামারি করে দিয়েছিল- “আপাতদৃষ্টিতে বৈভবের ছড়াছড়ি হলে কি হবে, আসলে অন্তঃসারশূন্য”।

পরে অবস্থাগতিকে যখন অ্যামেরিকায় এলাম, এবং থাকতে আরম্ভ করলাম- যে কটা জিনিসে অবাক হয়েছিলাম, মনে আছে, তার অন্যতম ছিল অ্যামেরিকানদের বই পড়ার বহরে। শুধু যদি বিক্কিরির হিসেব ধরি, সারা পৃথিবীর মধ্যে অ্যামেরিকায় বই বিক্কিরির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। বেশি মানে অনেক বেশি। সেকেন্ড হয়েছে যে চিন, তার থেকে তিনগুণ বেশি। ভারতের থেকে পনেরো গুণ। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যার দিক দিয়ে চিন এক নম্বরে, অ্যামেরিকা দ্বিতীয়। যদিও এই ছবিটা বদলে যায় যখন মাথাপিছু প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা দেখি। সেখানে এক নম্বরে ব্রিটেন, দু’নম্বরে আইসল্যান্ড। অ্যামেরিকা বারো নম্বরে, চিন বাইশে। প্রথম পঁচিশে ভারত নেই। এ হিসেব সব ধরনের বই ধরে, মানে ই-বুক, অডিও বুক সব। খালি সেলফ-পাবলিশড বই বাদ দিয়ে।

আরও পড়ুন: পাঞ্চজন্য ঘটকের লেখা: লাইব্রেরি আর রিডিং রুম

অবশ্য পরিসংখ্যানের দরকার নেই। এদেশের মানুষ যে বই পড়ে, পড়তে ভালবাসে সে বইয়ের দোকানের সংখ্যা দেখলেই বোঝা যায়। যেত, আর যায় না। কারণ অ্যামাজন আর অনলাইন বই কেনার চাপে বইয়ের বহু দোকান উঠে গেছে। শুধু ছোট দোকানই নয়, বড় বড় চেন দোকানও। কিন্তু আজ থেকে আঠাশ বছর আগে যখন এদেশে এসেছি, রমরম করে চলত বইয়ের দোকানগুলো। আমাদের মতন অনেক লোকেরই সময় কাটানোর প্রিয় জায়গা ছিল বিরাট বিরাট বইয়ের দোকান। গিয়ে ইচ্ছেমতন বই দেখ, পড়। খিদে বা তেষ্টা পেলে দোকানের মাঝে ক্যাফেতে কফি নিয়ে বসে বই পড়। বইয়ের দোকানগুলো প্রায় রেফারেন্স লাইব্রেরির কাজ করত। তবে বই কিনতে বইয়ের দোকানেই যে যেতে হত তা নয়। সব মুদির দোকান (যাকে এদেশে সুপারমার্কেট বলে) বই রাখত। এখনও রাখে। সে বই যদিও অধিকাংশই পট-বয়লার, কিন্তু সাধারণ মানুষ তো সেসবই পড়ে। আমার প্রথম চাকরিতে একজন মহিলা কোলিগ ছিলেন, লিন্ডা নাম। ধর্মভীরু সেই মহিলা প্রতিদিন লাঞ্চের একটি ঘণ্টা ডেস্কে বসে বাড়ি থেকে আনা লাঞ্চ খেতে খেতে এইসব রগরগে প্রেমের কাহিনি পড়তেন। দু-তিনদিনে একটা করে বই শেষ হত। এসব বইয়ের দামও তেমন নয়, দেড়-দু’ টাকা।

তবে লোকের বইপ্রেমের আসল প্রকাশ পাবলিক লাইব্রেরিগুলো। এখানকার প্রতিটি শহরে-গঞ্জে যে মমতায়, যে যত্ন নিয়ে এরা পাবলিক লাইব্রেরি চালায়, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। স্থানীয় সরকারের সামর্থ্যের কারণে লাইব্রেরির ভালমন্দয় তারতম্য আছে। একদিকে বিশ্ববিখ্যাত নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি আর অন্যদিকে গরীব ও প্রান্তিক মানুষদের গঞ্জের পাবলিক লাইব্রেরি- উপকরণে তফাত তো থাকবেই। তাও আজও বহু গরিব ছাত্রছাত্রীর ক্লেশনিবারণ করে পাবলিক লাইব্রেরি। বইয়ের যোগান দিয়ে, কম্পিউটারের সুযোগ দিয়ে। দুঃখ হয়, দেশ থেকে গেল তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে এত যে কবি-সাহিত্যিকরা আসছেন আর দেশে গিয়ে অ্যামেরিকা নিয়ে গালগল্প ফাঁদছেন, কারুর লেখায় এখানকার পাবলিক লাইব্রেরি সিস্টেম নিয়ে এক ছত্র লেখাও দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না।

ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিগুলো তো খনি। যে ইউনিভার্সিটিগুলো সরকারের পয়সায় চলে (এদেশে যাকে স্টেট ইউনিভার্সিটি বলে), তাদের লাইব্রেরিতেও সাধারণ মানুষের অধিকার আছে। ছাত্র হলে তো যথেচ্ছ বই নেওয়া যায়। প্রথম দিন ইউনিভার্সিটির একটা ক্যাম্পাস লাইব্রেরিতে গিয়ে জিগেস করেছি সবচেয়ে বেশি কটা বই নেওয়া যায়। যাদবপুরের সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে চারটে নেওয়া যেত। এখানে ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরির চেক-আউটে ছাত্র-ছাত্রীরাই কাজ করে। সেদিন ছিল একজন ছাত্র। সে আমার প্রশ্ন শুনে খুব অবাক হয়ে গেল। যেন জীবনে এই প্রথম এরকম প্রশ্ন শুনছে। তারপরে খুঁজেপেতে কীসব কাগজপত্র ঘেঁটে বলল, আড়াইশো। আড়াইশো বলেছিল না চারশো বলেছিল, এখন আর মনে নেই। কিন্তু সংখ্যাটা ওরকমই। মানে এমনই বড় যে সে তথ্য আমার কোনও কাজে লাগবে না। এছাড়া যদি লাইব্রেরিতে যাওয়া নাও যায়, ইন্টার-লাইব্রেরি লোন আছে। মানে আমার বাড়ি থেকে বার্কলের লাইব্রেরি এত দূর যে আমি যেতে পারছি না। কিন্তু যে বইটা চাই, সেটা বার্কলে লাইব্রেরিতেই শুধু আছে। আমি আমার লোকাল লাইব্রেরিতে ইন্টার-লাইব্রেরি লোন দিয়ে সেই বই আনাতে পারি।

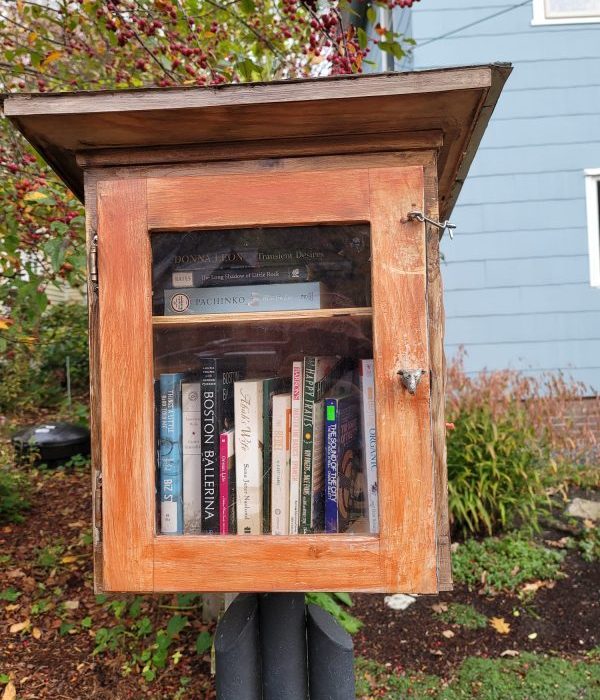

এসবের বাইরে, আজ থেকে বছর কুড়ি আগে মাউন্টেন ভিউ শহরে প্রথম দেখেছিলাম, রাস্তার কোণে একটা ছোট বাক্স করা। তাতে কিছু বই। সেই বইয়ের কোনও ব্যক্তি মালিকানা নেই। যার খুশি সে তুলে নিয়ে গিয়ে পড়ে আবার ফেরত দিতে পারে। এখন পাড়ায় পাড়ায় এরকম বাক্স। আমাদের পাড়াতেও এরকম বাক্স বসেছে। আমার অ্যামেরিকা আবিষ্কারে এ আর এক ধাপ।

*তথ্যসূত্র: Statista.com, Tagari.com

*ছবি সৌজন্য: Veranda.com

সম্বিৎ বসুর জন্ম ষাটের দশকের শেষে। জন্মসূত্রে মোহনবাগান ও উত্তর কলকাতা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ছুতোয় ল্যাদ ও আড্ডায় পাক্কা ট্রেনিং। ১৯৯৩ সালে উচ্চশিক্ষায় বিদেশ আগমন ও ঠ্যালার নাম বাবাজি দর্শন। গ্রাসাচ্ছাদন, তথ্য-প্রযুক্তির সূতিকাগার সিলিকন ভ্যালির ছোট-বড় কোম্পানিতে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের সংকলন- "আপন বাপন জীবন যাপন"। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা আপাততঃ একটিই। প্রবন্ধ-টবন্ধ বেরিয়েছে এদিক-সেদিক। স্ত্রী পারমিতা ও দুই কন্যা-সহ বাস করেন ক্যালিফোর্নিয়ায় স্যান ফ্র্যানসিসকো শহরের তলিতে। স্বপ্ন দেখেন একদিন কলকাতায় ফিরে পেশাদার আড্ডাবাজের জীবন ফিরে পাবেন।