দৃশ্য এবং কাব্যের মধ্যে সেতু নির্মাণ করাটা খুব সহজ কাজ নয়। এ কাজ তাঁদের পক্ষেই সম্ভব যাঁরা একাধারে কবিতার অন্তর্জগতে থাকেন এবং দৃশ্য যাঁদের অন্তরের কাব্য হয়ে থাকে। দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পমাধ্যমের পৃথক ভাষা। কিন্তু আদতে, এই দুই শিল্পমাধ্যমের কাজ যিনি করছেন, তাঁর ভাবনাই সেই দুই ভাষাকে বেঁধে রেখেছে এক সঙ্গীতের মতো। এই অসম্ভব বিষয়কে আমরা এর আগে বাস্তবায়িত হতে দেখেছি কিম কি দুক, তার্কোভস্কি, কিসলোওস্কি, বার্গম্যান, ফেলিনি এবং অ্যাঞ্জেলোপোলুসের নির্মিত চলচ্চিত্রে। যেমন কবিতায় দৃশ্যকে তার সামগ্রিকতার তীক্ষ্ণতা সহ ফুটে উঠতে দেখেছি জীবনানন্দের কবিতায়, শক্তির কবিতায় এবং জয়-রণজিৎ–এর কবিতাতেও।

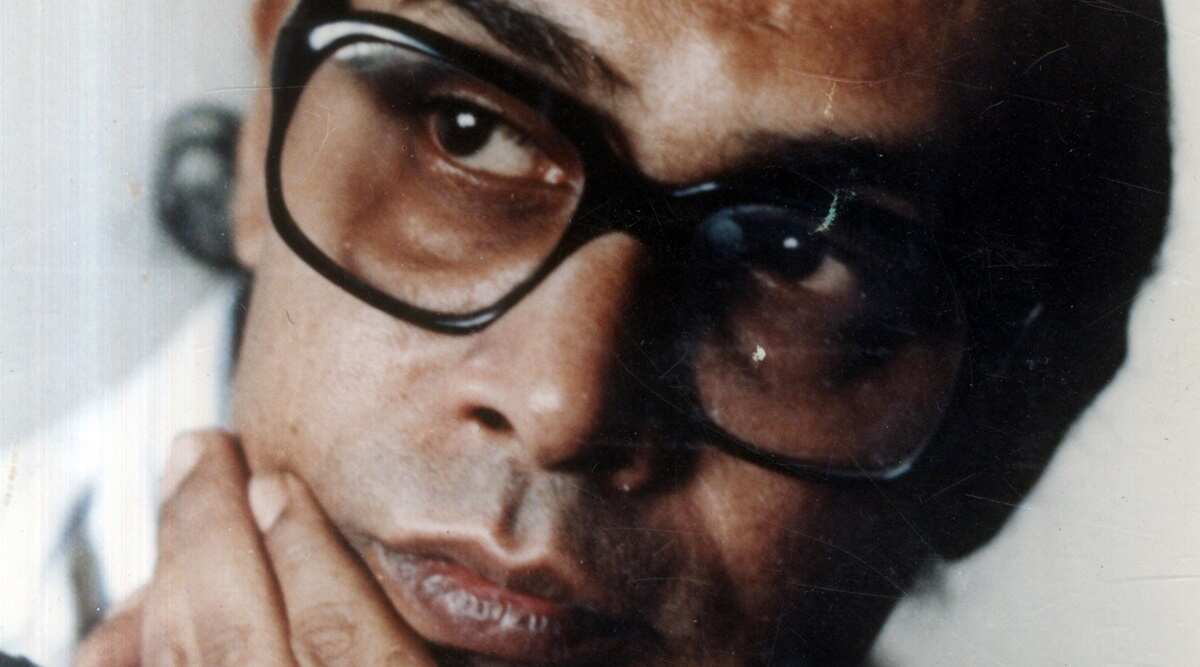

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত যে দশকের কবি, সেই ছয়ের দশকের বেশিরভাগ কবির মধ্যেই দেখেছি নতুন ধারার এবং নতুন ভাবনার সঙ্গত। একদিকে তুষার রায়, অন্যদিকে ভাস্কর চক্রবর্তী। একদিকে শামসের আনোয়ার অন্যদিকে সুব্রত চক্রবর্তী। প্রত্যেকেই তাঁদের কাব্যব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল ও স্বতন্ত্র। আবার সিনেমার ইতিহাসের দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখতে পাব তখন একদিকে সত্যজিৎ ,ঋত্বিক, মৃণাল সেন কাজ করছেন তাঁদের ভাবনা ও দক্ষতার শীর্ষে আরোহণ করেই। ফলে, সে সময়ে দাঁড়িয়ে অন্যরকম কবিতা এবং অন্যরকম সিনেমা নির্মাণের কথা ভাবা ছিল এক প্রবল মানসিক শক্তির পরিচয়। যেহেতু বুদ্ধদেব বাস্তবিকভাবে এবং প্রকৃতিগতভাবেই একজন কবি, যার প্রেক্ষাপট আমরা পাই, তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে, যেখানে ছোটবেলা থেকেই তাঁর চোখ তৈরি হয়ে যাওয়ার কথা তিনি বলেন, তাই, কবিতার ক্ষেত্রে নিজস্ব কাব্যব্যক্তিত্বকে রোপণ করা এবং তাকে বড় করে মহীরূহে পরিণত করা খুব একটা শক্ত কাজ ছিল না বুদ্ধদেবের কাছে।

আসলে, তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই কবিতার মধ্যে বাজিয়ে তুলতে পারতেন নিজের অন্তরের বিপন্ন বিস্ময় এবং বেদনাগুলিকে। এর উদাহরণ তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে রয়েছে। তাঁর এক প্রকাশিতব্য কবিতার বইয়ের একটি কবিতাতেও সেই ভাষা এবং ভাবনার গভীর সন্তরণ স্পষ্ট। যখন তিনি লেখেন:

পরের জন্মে যদি আর মানুষ হয়ে না জন্মাই

যদি একটা গাছ হয়ে জন্মাই

বা, যদি একটা মাছ হয়ে

একটা কালো মাছ হয়ে

তোমার বিছানার পাশে কাচের বোয়ামে ঘুরে বেড়াই সারা রাত আর

মাঝে মাঝে দেখেনি তোমাকে…

তুমি রোজ আমায় খাবার দিও, মাছেদের খাবার

জল বদলে দিও

তুমি কি তখন আমায় চিনতে পারবে?

(পরের জন্মে…)

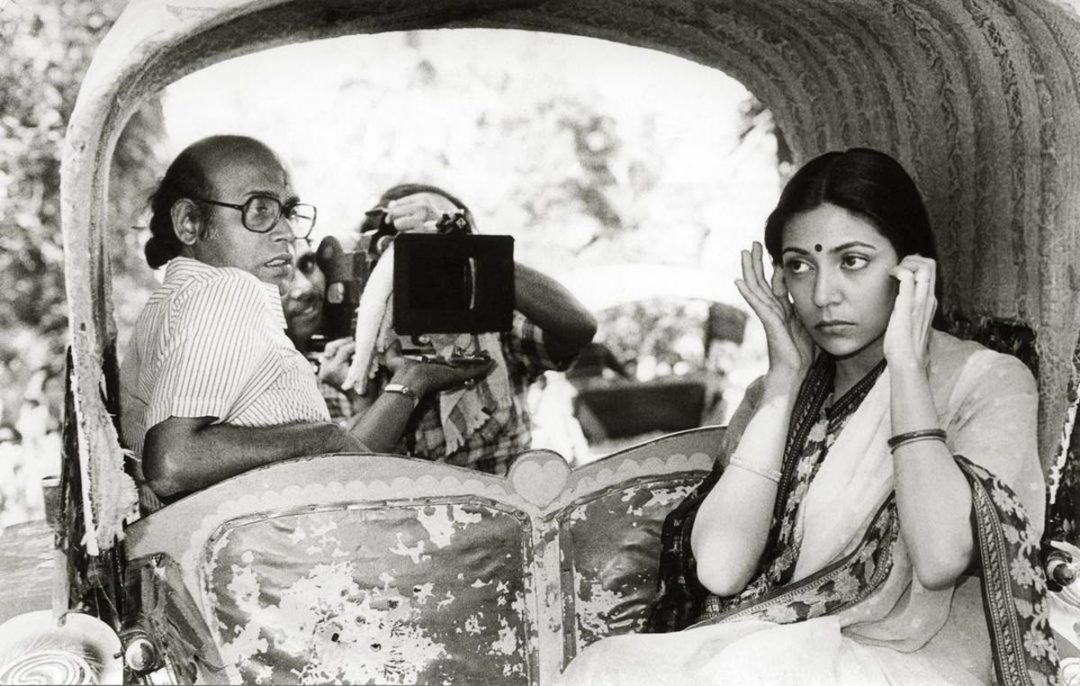

মনে হয় এই ভাবনাই, এই অন্তর্দৃষ্টি এবং এই ভাষাই তাঁর ‘চরাচর’ নামক সিনেমার সেই লখা চরিত্রের মধ্যেও প্রতিধ্বনিত হয়। এই যে, অভিমান ও বেদনার কথা, এই যে দুঃখের কথা তিনি বলেছেন তাঁর কবিতায়, যে অনুসন্ধানের কথা তিনি বলেছেন তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে, তার মধ্যে বুদ্ধদেবের এই চিরকালীন দুঃখের অভিযাত্রার কথা বারেবারে ফুটে ওঠে। আর সেই উদাস মৃত্যুচেতনা আর প্রকৃতিবোধের কথাই কি তিনি বারবার বলেননি তাঁর চলচ্চিত্রগুলিতে?

আলাদাভাবে তো আসলে কবিতা বলে কিছু হয় না। ‘চরাচর’ বা ‘দূরত্ব’ বা ‘তাহাদের কথা’ বা ‘নিম অন্নপূর্ণা’য় আমরা যে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের দৃষ্টিকে খুঁজে পাই, ভাবনাকে খুঁজে পাই, তা এক কবির দৃষ্টিই। তুলনা অবশ্যই আসবে তার্কোভস্কির সঙ্গে বা থিয়ো অ্যাঞ্জেলোপোলাসের সঙ্গে। কিন্তু তাঁরা কবিতা লেখেননি। তাঁরা সিনেমাতেই কবিতা লিখেছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব কবিতা লিখেছেন এবং সিনেমার এক একটি ফ্রেম নির্মাণে কবিতাকে ব্যবহার করেছেন। এ নিয়ে তর্ক থাকবেই, যে তাঁর সিনেমাগুলিই কবিতা কিনা। কিন্তু যেমন আমরা বলি, কবির লেখা উপন্যাস, তেমন কি আমরা বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে বলতে পারি না কবির বানানো সিনেমা?

এই মধুর দ্বান্দ্বিক কাজটি সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়েই চুপ করে থাকা যে যাচ্ছে না, তার কারণ বুদ্ধদেবের কবিতা আমাদের অস্তিত্বের ভিতর বিপন্নতা তৈরি করে, ঠিক যেমন বিপন্নতা তৈরি করে তাঁর সিনেমাগুলি। লখার সেই সংলাপ মনে পড়ে আমাদের, “মানুষের পৃথিবীতে বড় পাপ। একদিন পৃথিবীটা মানুষের না, পাখিদের হবে।” এটি ঠিক প্রকৃতিকে ভালবাসা নয়। এ হল নিজের সময়কে পড়তে পারা একজন স্বপ্ন দেখা মানুষের সংলাপ। আমরা যাকে বলতে পারি ‘প্রাইমারি ইম্যাজিনেশন’, তা বুদ্ধদেবের ছিল সম্পূর্ণমাত্রায়। এই ‘প্রাইমারি ইম্যাজিনেশন’-এর হাত ধরেই তিনি একের পর এক কবিতায় অস্তিত্বের বিপন্নতার মধ্যেই বয়ন করেছেন প্রকৃতিচেতনার আশ্চর্য মায়াবি সত্যগুলিকে।

১৯৪৪ সালে ১১ ফেব্রুয়ারি পুরুলিয়ার আনাড়া রেলশহরে তাঁর জন্ম। বারো বছর বয়স পর্যন্ত সেখানেই বড় হওয়া। পুরুলিয়ার রঙ, পুরুলিয়ার মাটি, সংস্কৃতি, গান, ছন্দ, দৃশ্য তাঁর মননের মধ্যে স্থান পেয়েছে অতি নিবিড়ভাবেই। এই কারণেই, তাঁর ছবিতে এমন সব লোকাল কালার বা আঞ্চলিক সংস্কৃতির ব্যবহার আমরা পাই, যেখানে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি অর্থপূর্ণভাবেই তাঁর সিনেমার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। মানভূমের মাটির মানুষ ছিলেন তিনি। তার প্রমাণ মেলে তাঁর সিনেমাগুলিতেও। এমনকী কবিতাতেও। এর প্রমাণ মেলে শামিম রেজাকে দেওয়া তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে, যেখানে তিনি বলেন:

“আমি জন্মেছি পুরুলিয়ায়। পুরুলিয়া একটা আশ্চর্য রহস্যময় শহর। এত সুন্দর জায়গা জানি না পৃথিবীতে আর কয়টি আছে! এমনিতে বলতে গেলে তেমন কিছুই নেই। কিন্তু আমার কাছে পুরুলিয়া একটি অন্য জায়গা, অন্য অঞ্চল, অন্য প্রেক্ষাপট, অন্য পটভূমিকা। আমি ছোটবেলায় পুরুলিয়া খুব কম সময় থেকেছি। তারপর বাবা বদলি হয়ে গিয়েছেন অন্য জায়গায়, আমরাও চলে গিয়েছি। এভাবে ঘুরে বেড়িয়েছি বাবা যেসব জায়গায় গিয়েছেন সেসব জায়গায়। তারপর আমি পুরুলিয়াকে আবার আবিষ্কার করলাম যখন ‘উত্তরা’ ছবির লোকেশন খুঁজব। নানান জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে আমি পুরুলিয়ায় এসে পৌঁছলাম। পুরুলিয়ায় আমরা সাতদিন ছিলাম কিন্তু কোনো জায়গাই আমার পছন্দ হচ্ছিল না। একদিন পর আমরা ফিরে আসব পুরুলিয়া থেকে, আমার মন খুব খারাপ কারণ তেমন কোনো জায়গা আমি পাচ্ছিলাম না।

এমন সময় দেখতে পেলাম অদ্ভুত সুন্দর একটা দৃশ্য। দূর থেকে তেপান্তরের মাঠের মতো। সেখানে গেলাম, আমি দু’মাস ধরে যা খুঁজছিলাম সেখানে তা পেলাম। ‘উত্তরা’র আমি ওখানেই শুটিংয়ের কাজটা করি। এরপর আমি নানাভাবে পুরুলিয়ায় গিয়েছি। প্রায় ছয়-সাতটা ছবির কাজ করেছি আমি পুরুলিয়াতে। পুরুলিয়া একটি অসাধারণ জায়গা, আমি জন্মেছি বলে নয়। বিশেষ করে চলচ্চিত্রের কাজের জন্য অসাধারণ একটি জায়গা। আর আমার ছোটবেলা তো অদ্ভুত সুন্দর। নানান জায়গায় নানান মানুষের সাথে মিশেছি। নানান সংস্কৃতি, লোকগান, মুখোশ গান, মুখোশ নাচ এসব দেখেছি। ফলে আমার শৈশব খুবই সমৃদ্ধ। ছোটবেলা বারবার ফিরে এসেছে আমার সিনেমায়, আমার কবিতায়।”

প্রতিটি দৃশ্যের যে একটি নিজস্ব স্মৃতি থাকে, তা তো আমরা জানিই। কিন্তু বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, স্মৃতির দৃশ্য তাঁর কাছে যেমন অক্ষর, তেমন, তাঁর কাছে সিনেমার ভাষাও। তিনি এক দক্ষ অনুবাদকের মতো সেই সব দৃশ্যের অনুসর্জন করেছেন তাঁর দুই শিল্পমাধ্যমেই। পরাবাস্তবতা কীভাবে তাঁর কবিতার আধার হয়ে উঠেছিল, তা যেমন তাঁর ‘জানলা’ বা ‘দূরত্ব’ ছবিগুলিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনই তাঁর কবিতাতেও এক নিরভিসন্ধির ভাষা হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে একটি কবিতা পুরোটাই তুলে দেওয়া অনুচিত হবে না, কারণ ওয়াল্টার ডে লা মেয়ার বা এডগার অ্যালান পো-এর মতোই বা জীবনানন্দের গোধূলিসন্ধির নৃত্যের মতোই সম্পূর্ণ কবিতাটিই এক সামগ্রিক অরূপের প্রতিচ্ছবি।

জীবন

একটি ঘোড়ার জন্য বসে থেকে থেকে

একটি পুরুষ ঘোড়া বুড়ো হয়ে যায়।

সূর্য ভেঙে গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে

শেষে আকাশের গায়ে মুছে গেলে

পুরুষ ঘোড়াটি

পুরোনো দিনের কথা ভাবে,

যখন বয়স ছিল তার। যখন বিচুলি, ঘাস

বস্তা বস্তা ছোলা খেয়ে দৌড় শুরু হতো

আর সেই দেখে হেসে ঠেস দিয়ে

যুবতী ঘোড়ারা ঢলে যেতো একে একে

নিজেরাই নিজেদের গালে।

রাত্রি আরো

ঘন হলে পেয়ারা বাগানে

গাঢ় ও গহন শীত নামে।

বুড়ো ঘোড়া জানলার পাট খুলে

ঘরের ভেতর উঁকি মারে, দ্যাখে

তার মাদী ঘোড়া কাদা হয়ে গ্যাছে

কাল ঘুমে।

জীবন শুধুই কাদা কাদা—এই বলে

বুড়ো ঘোড়া আকাশে চাঁদের দিকে ছোটে।

পাঠকের কাছে আমি নিশ্চয়ই বোঝাতে পারছি, আমার উদ্দেশ্য নয় তাঁর সিনেমা কীভাবে কবিতা বা কবিতা কীভাবে সিনেমা, তা বলা। আমার উদ্দেশ্য, তিনি কীভাবে সিনেমা এবং কবিতা দুটির ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বপ্নের আবহ রচনা করতেন, তার কিছু অংশ তুলে ধরা। এই আবহ রচনা খুব কঠিন কাজ, কারণ এই আবহ তথাকথিত বাস্তবতা থেকে বেরিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ তিনি কবিতা এবং সিনেমা উভয়েই, বাস্তবতার যে তথাকথিত সংজ্ঞা, যে পরাকাষ্ঠা, তা থেকে বেরিয়ে গেছেন এবং এই বেরিয়ে যাওয়া দর্শককের কাছে আড়ষ্ট বা অতিকথন বা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়নি। অর্থাৎ, কোথাও, ভাবনার অনুরণন এতটাই তীক্ষ্ণ, যে, বুদ্ধদেব তাঁর কবিতাকে, তাঁর ভাবনাকে কাব্যিক দৃশ্যকল্পকে ভাবনার এক আধার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এক প্রকৃত শিল্পীর মতোই তিনি কাব্য বা দৃশ্য কাউকেই প্রধান করেননি। বরং দুই ভাষাকেই করেছেন তাঁর ভাবনার বাহন। এই ভাবনাকেই কখনও অনুবাদ করেছেন সিনেমার ভাষায়, আবার কখনও অনুবাদ করেছেন কবিতার ভাষায়।

সিনেমার উইলিয়ম ব্লেক কি আমরা তাঁকে বলতে পারি? এ তর্ক যদিও অনেকদূর এগোবে, কিন্তু এই বাস্তবতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারব না যে, এক বিষাদ, মৃত্যু, স্বপ্ন এবং প্রকৃতির সঙ্গে সংলাপের মনোভূমি তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর সিনেমা এবং কবিতায়। সিনেমায় এই নিজস্ব ভাষার ব্যবহার নিয়ে তিনি নিজেই বলেছেন:

“গ্লাসে একটু জল রাখলাম, তার সাথে একটু বাস্তবতা মেলালাম, তার সাথে একটু স্বপ্ন মেলালাম, তার সাথে একটু কবিতা মেলালাম তারপর যে shakeটা তৈরি হলো সেটাই আমার সিনেমা। মানে বাস্তবকে extended reality বলতে যা বুঝি আমরা সেটাই আমার সিনেমা, সেই সিনেমাই করে যাচ্ছি।”

তাঁর সিনেমা কোথাও কি আধুনিকতাকেও চ্যালেঞ্জ করা নয়? আধুনিকতা আমাদের প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। কিন্তু তাঁর একটি সিনেমাও নেই, যেখানে প্রকৃতিও এক বিশেষ চরিত্র। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন আধুনিক অস্তিত্ববাদী সিনেমাকে কি তিনি অস্বীকার করেছিলেন তবে? এ প্রশ্ন থেকেই যায়। কিন্তু এ কথা বলতে অসুবিধা হয় না, প্রকৃতির মধ্যে তিনি যখন তাঁর ‘এক্সটেন্ডেড রিয়ালিটি’ তৈরি করতেন, তখন তা গল্প বা কাহিনির তথাকথিত যুক্তিকাঠামোকে অতিক্রম করে নিজস্ব এক যুক্তিবিন্যাসের দ্বারা চালিত হত। বুদ্ধদেব যদি একজন কবি না হয়ে একজন চলচ্চিত্র পরিচালক হতেন শুধু, বা একজন চলচ্চিত্র পরিচালক না হয়ে শুধু একজন কবি হতেন, তাহলে হয়তো তাঁর ভাবনাপ্রকাশের এই অনবদ্য ভাষার খোঁজ পেত না কাব্য এবং সিনেমাবিশ্ব। কিন্তু যেহেতু তিনি কবি এবং চলচ্চিত্রপরিচালক সার্থকভাবেই, তাই, দুই মাধ্যমেই এসেছে সম্পূর্ণ নতুন ভাষা। কাব্য এবং সিনেমার ভাষা বৌদ্ধ হয়েছে তাঁরই হাত ধরে।

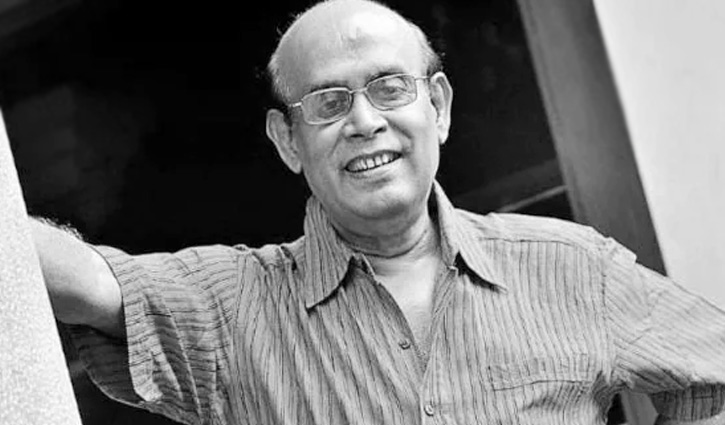

মৃত্যু তো তাঁর কবিতায় ছায়া ফেলেছে। ছায়া ফেলেছে সিনেমার ভাষাতেও। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে অনবদ্য এক নাড়ির সংযোগের জন্য তিনি মৃত্যু, প্রেম এবং প্রকৃতিকে মিশিয়ে দিতেন আশ্চর্য হারমোনির মধ্যে। আমরা সেই সঙ্গীত দেখেছি, পড়েছি এবং আগামিকালের দিকে বাড়িয়ে রেখেছি তাঁর কাজ। কারণ মৃত্যুর পর কবির লিখিত অক্ষরগুলিই আসলে তিনি। যেমন তাঁর প্রতিটি নির্মিত দৃশ্যই আসলে তিনি। একজন শিল্পীর সফল ব্যক্তিত্ব এভাবেই তাঁর রচিত শিল্পের মধ্যে অনন্ত হয়ে থাকে।

*ছবিঋণ: Rediff, Zimbio, Cinestaan, Outlook

হিন্দোল ভট্টাচার্যের কবিতা লেখার শুরু নয়ের দশকে। কবি ও লেখক হিসেবে পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা দুইই পেয়েছেন বাংলা ভাষার পাঠকদের কাছে। মোংপো লামার গল্প, সব গল্প কাল্পনিক, রুদ্রবীণা বাজো, বিপন্ন বিস্ময়গুলি, এসো ছুঁয়ে থাকি এই লেখকের কিছু পূর্বপ্রকাশিত বই।