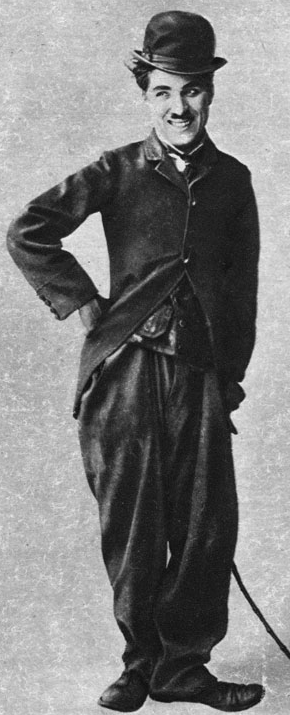

ইতিহাসে মাঝে মাঝে ঘোর অমানিশা নেমে আসে। এমন অসময়ে বধ্যভূমিতে যদি আজ খ্রিস্ট দণ্ডিত হতেন তবে আমি নিশ্চিত যে অশ্রু আর শোণিতের ক্রুশকাঠের সঙ্গে তাঁর সহগমন করত একটি টুপি আর একটি ছড়ি। আকাশে সূর্যের আলো থাকুক বা না থাকুক আমরা যারা শাস্তিপ্রাপ্ত, যারা দণ্ডিত হয়ে জীবনের শোভা দেখে যাই, তাঁদের সকলের হয়ে যে মানুষটি ঠোঁটের হাসিটি অমলিন রেখে অলৌকিক জাদুবিদ্যায় দুঃখের সাধনায় বিচ্ছুরিত হতে থাকেন সেলুলয়েডের পর্ব থেকে পর্বান্তরে তিনি নির্বিকল্প ও অবিস্মরণীয় চার্লস স্পেন্সার চ্যাপলিন। গরীব আর হতভাগ্যদের একমাত্র রাজদূত চার্লি।

যেন এক জ্যান্ত রূপকথা, যেমন ‘ঠাকুমার ঝুলি’ থেকে উঁকি দেওয়া সেই ব্যাঙ রাজপুত্তুর। যাকে রোজকার ঘামে আর কান্নায় একটুকরো ময়লা কাগজ মনে হয় অথচ চোখ সরালেই তিনি মহাকাব্য। ষোড়শ শতকে যে ইংরেজ রঙ্গমঞ্চে উইলিয়াম শেক্সপীয়র হিসেবে পা রেখেছিলেন, তিনিই জন্মান্তরে গতশতকে যেন চলচ্চিত্রে দেখা দিলেন চার্লি চ্যাপলিন নামে। দু’জনেই কী অবিশ্বাস্য প্রতিভায় আমাদের আত্মাকে স্নান করিয়ে দিলেন। কত সুদূরে তাঁদের যাত্রা! লিওনার্দো, রবীন্দ্রনাথ বা চার্লি বললে কোনও পদবির দরকারই পড়ে না। সময়ের অবিনশ্বর শিলালিপি যেন। সত্যি বলতে কি, বিশ শতক যে-কটি নামের নৌকায় অনন্তে ভেসে গেল তার অন্যতম এই চার্লি চ্যাপলিন।

অথচ পরিত্যক্ত ও প্রত্যাখ্যাত দেবদূত চ্যাপলিন কোনওভাবেই দারিদ্রের পাঁচালী লেখেন না। পুঁজিবাদ যে প্রান্তিকতা উপহার দেয়, চার্লি চ্যাপলিন সেই পরিসরেই বাস করেন। তবু তার পরিশিষ্ট সমূহ কীভাবে সভ্যতার কেন্দ্রে মানবিকতার প্রসঙ্গটিকে রূপে ঝলমল করে তোলে, তা এমনকি সতত উন্নাসিক জঁ লুক গোদারও সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে উল্লেখ করেছেন। আসলে কাফকার উপন্যাসের অভিযুক্ত যে তুচ্ছ মানুষটি জানত না তার অপরাধের তালিকা; চ্যাপলিনের তুচ্ছতা তা না জেনেও গরাদের ওপারে আলোকিত কুসুমগুচ্ছ। জীবনানন্দ দাশ থাকলে বলতেন অসম্ভব বেদনার সঙ্গে মিশে আছে অমোঘ আমোদ। ভালবাসার আর কান্নার রকমফের তো থাকেই। সৌন্দর্য যে আজ সমুদ্রে, মৃত্তিকায়, আকাশ থেকে অন্তর্বাসে চ্যাপলিন ও গেভারাকে প্রতিষ্ঠান- বিরোধীতার প্রতীক ভাবে, তা কি জড় সভ্যতার বিরুদ্ধে জীবনের সবচেয়ে বড় প্রত্যাঘাত নয়?

সেই ১৯১৭ সালে যে বছর রুশ বিপ্লব হল সে বছর চার্লি ‘দি ইমিগ্র্যান্ট’ নামে একটি ছোট্ট নির্বাক ছবি বানান। শরণার্থীদের নিয়ে জাহাজটি যখন যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলে নোঙর ফেলেছে, টাইটেল দেখাচ্ছে ‘মুক্তির ভূমি’ তখনই মার্কিন পুলিশ একদল আগন্তুককে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে। চার্লি আর-একবার তাকান বিখ্যাত ‘স্ট্যাচু অফ লিবার্টি’-র দিকে, দুনিয়ার অভিসম্পাত যেন, সংশয় আর হতাশা নিয়ে নিউইয়র্কের পাথুরে হৃদয়ে আছড়ে পড়ে। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না নিকানর পাররা, চিলির কবি, এই একটি দৃশ্য দেখে কেন লিখে ফেলেন- আমেরিকা হল সেই দেশ যেখানে লিবার্টি একটি স্ট্যাচু। হাসির এই অন্তর্ঘাতনা আন্তর্জাতিক। না হলে তো আমরা চ্যাপলিনকে একজন প্রতিভাদীপ্ত কৌতুকাভিনেতা বলেই আলোচনায় ছেদ টেনে দিতে পারতাম।

আরও পড়ুন: মহানায়িকা না সুঅভিনেত্রী?

কিন্তু চার্লি যখন ধার্মিকের মতো তপস্যামগ্ন থাকেন তাঁর ভাঁড়ামিতে আমরা হাসির হুল্লোড়ে ডুবে যাওয়ার পরমুহূর্তেই বুঝি এ তো শোকযাত্রা— চ্যাপলিন ইতিহাসে নাশকতার বীজ বুনে দিতে চেয়েছেন। নীরব প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্র-চরণ শুধু আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে যায়-‘তোমারে পাছে সহজে বুঝি তাই কি এত লীলার ছল বাহিরে যাবে হাসির ছটা ভিতরে থাকে আঁখির জল। ‘সিটি লাইটস’(১৯৩১) ছবিতে যখন একটি প্রস্ফুটিত কিশোরীর দৃষ্টি ফিরে এল― সে স্পর্শের দ্বারা চিনে নিল দয়িতকে। যেন বঙ্কিমচন্দ্রের রজনী, যেন ইতিহাসে আলো পড়ল। যে সভ্যতা টাকার মৃগয়ায় প্রাণহীন, কঙ্কালের নির্দেশ, কঙ্কালের অনুগমন, রুদ্ধশ্বাস নরক যাত্রায় মত্ত সেখানে ‘মডার্ন টাইম্স’-(১৯৩৬) ছবিতে চার্লি যখন অ্যাসেম্বলি লাইন উৎপাদন ব্যবস্থার দ্রুততা ও চাপে জনৈকা যুবতীর নিতম্বে রেঞ্চের প্যাঁচ দিতে শুরু করেন প্রথমে আমরা এই সস্তা যৌন প্ররোচনায় হেসে ফেলি। অনতিকাল পরেই মনে হয় ধিক সেই সভ্যতা, যা মানুষকে উন্মাদ বানায়। মার্কস তার বিচ্ছিন্নতার তত্ত্বে যে দার্শনিক আলোচনার অবতারণা করেন চার্লি ঈষৎ ঘুরপথে প্রায় সেই দুর্ভাগ্যের দিশা দেন আমাদের। শিল্পায়নের রূপকথাকে কে আর এমন তাতার দস্যুদের মতো ছিন্নভিন্ন করে দেবেন? তাঁর ভবঘুরে মানুষটি আসলে ভূতলবাসী। রঞ্জনকে রক্তকরবীর গুচ্ছ উপহার দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। আমাদের মতো অনামী, অভাজন, পরিত্যক্তদের মুখ চেয়ে সে হাসে। সে জানে এই হাসি এত বেখাপ্পা যে আমাদের একদিন প্রভাতফেরিতে যেতে হবেই।

আরও পড়ুন: স্বপ্নের ফেরিওলা রাজ কাপুর

নির্বাচন আসে। মনে পড়ে ‘গ্রেট ডিক্টেটর’(১৯৪০) ছবির ক্যাকোফনি আর কিচিরমিচির। যে মানুষ হলোকস্টের শিকার তাকে হাসিয়ে, ক্ষমতাকে কুটিপাটি করে দিয়ে চার্লির কী যে ফূর্তি। দূরে কাছে নগর ঘর ভাঙে, গ্রামপতনের শব্দ হয়। চার্লি চ্যাপলিন খানিকটা ডন কুইক্সটের আধুনিক সংস্করণের মতো জীবনের তীর্থযাত্রী হয়ে জেল পালালেন ‘দ্য পিলগ্রিম’ ছবিতে। কিন্তু পথের প্রান্তে তার তীর্থ নয় তো! পাতিহাঁসের মতো তিনি হাঁটতেই থাকেন দিগন্তের দিকে। গরীবের তো সীমানা নেই। ঠিকানাও নেই। মার্কসের সর্বহারা আর এই জেল পালানো কয়েদি একসঙ্গে ভোরের আলোয় আমাদের সত্যের মুখ দেখতে বলে।

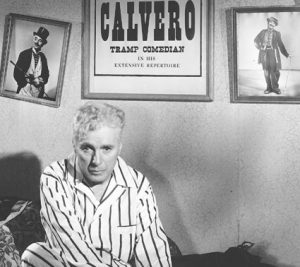

আইনের প্রান্তে থাকে বলেই সে খুনের তামাশা রচনা করে ফেলে অবলীলায়। এই ব্যাঙ্ক কেরানী যেখানে মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর, যেখানে অবৈধ রতিমিলন ছাড়া কোনও প্রণয়শুদ্ধ অবকাশ নেই, সেখানে এক পেশাদার পত্নি-হন্তারক। কিন্তু কি অলৌকিক ভাবে তিনি হয়ে ওঠেন ধ্বংসলীলায় উন্মত্ত প্রতীচ্যের বিবেক: Wars, conflict. It’s all business. One murder makes a villain, millions a hero. Numbers sanctify.

কলিঙ্গ যুদ্ধ থেকে আউশভিৎস ‘ধ্যান শিবির’, ভিয়েতনাম থেকে সিরিয়ায় আমরা যাকে নারীহন্তা দানব হিসেবে শনাক্ত করেছি সে তো সসাগরা ধরিত্রীর শাসকদের কাছে হাস্যকর, করুণাভাজন, নিষ্পাপ এক ঘাতক- পরিবেশ যাকে শহীদবেদিতে ঠাট্টা করেছে। চার্লি যখন ক্ষমতামত্ত পৃথিবীকে জানান Business is a ruthless business তখন, একমাত্র তখনই আমরা বুঝতে পারি তিনি আমাদের সকলের জন্য যন্ত্রণা ভোগ করে গেলেন।

চার্লি চ্যাপলিন কোনও প্রতিভাবান নট নন। চলচ্চিত্র তাঁর পক্ষে বড়ই ক্ষুদ্র পরিসর। যে পথে অনন্ত লোক চলে গেছে ভীষণ নীরবে সে পথপ্রান্তের এক পাশে তিনি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা এক দার্শনিক। হলিউডে তিনি সিনেমার বকলমে অনভিজাতদের জন্য অপেরা বাজালেন তাই সমুদ্রে মধুক্ষরণ হল, তাই মধুবাতা ঋতায়তে।

তাঁকে প্রণাম।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেমার মাস্টার মশাই ছিলেন বলে বা সরকারি প্রতিষ্ঠান 'রূপকলা কেন্দ্র'-র অধিকর্তা ছিলেন বলে তাঁর নামের পাশে 'চলচ্চিত্রবেত্তা' অভিধাটি স্বাভাবিক ভাবেই বসে যায়। আসলে কিন্তু সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় একজন চিন্ত্যক ও আমাদের সাংস্কৃতিক আধুনিকতার ভাষ্যকার। কাব্য বা উপন্যাস, চিত্রকলা বা নাটক,জনপ্রিয় ছায়াছবি বা রবীন্দ্রসংগীত-যে কোন পরিসরেই সঞ্জয় এক ধরনের মৌলিক ভাবনার বিচ্ছুরণ ঘটান। সেই মনোপ্রবণতায় আকাদেমিয়ার জীবাশ্ম নেই বরং ছড়িয়ে থাকে মেধার কারুবাসনা। আলোচনাচক্রে, দেশে ও বিদেশে,বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ভাষনে তিনি প্রতিষ্ঠিত বক্তা। ঋত্বিক ঘটকের প্রবন্ধাবলী সহ সম্পাদনা করেছেন একাধিক গ্রন্থ। অনুবাদ করেছেন ছটি বিখ্যাত সিনেমার চিত্রনাট্য। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা আট। একমাত্র উপন্যাস 'বুনো স্ট্রবেরি' ইতিমধ্যেই তরুণ মহলের নজরে। হাইকোর্টসঙ্কুল এই শহরে তিনি নিজেকে 'আমুদে বাঙাল' ভেবেই খুশি।