মায়ের সেনসরশিপের জন্য আমাদের তিন ভাইবোনের সিনেমা দেখা হয়ে উঠেছিল এক জটিল প্রক্রিয়া। একে তো মা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে সিনেমা দেখতে পছন্দ করতেন না। পর্দায় হঠাৎ কোনও বিস্ময় উদিত হতে পারে। বাচ্চারা আইসক্রিম খেতে চাইতে পারে, টয়লেট পেতে পারে কারও। এসবই দিনের কাজের শেষে উটকো ঝামেলা। মায়ের চিরন্তন সিনেমা-সঙ্গী ছিলেন বাবা।

[the_ad id=”266918″]

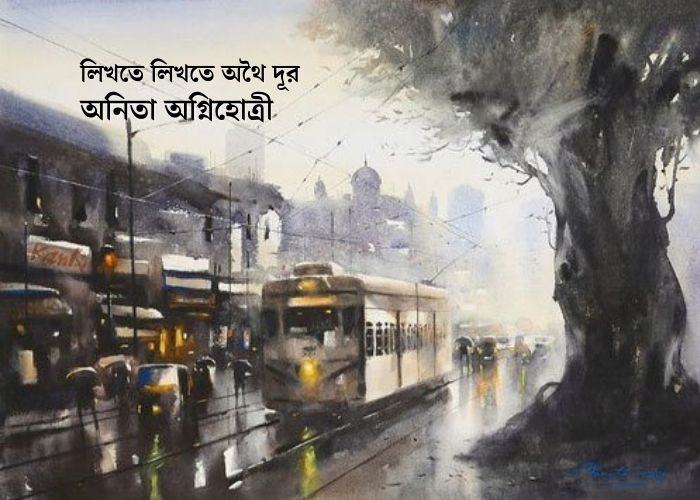

উজ্জ্বলা, ভারতী, বসুশ্রী, পূর্ণ। হাঁটাপথে এই ক’টা সিনেমা হল। এছাড়া বাড়ির পাশেই ঝরঝরে কালিকা সিনেমা। সেখানে বাইরে থেকেই গান, ডায়লগ সব শোনা যেত। সঙ্গে দশ আনা সিটের দর্শকদের চিৎকারও। সেখানে আমরা কেউ সিনেমা দেখতে যাই না। তবে তার গলির খাঁজের দোকান থেকে রঞ্জনের অপূর্ব সিঙাড়া, কিশমিশ ও চিনাবাদাম দেওয়া ও ঘিয়ে ভেজে তোলা, প্রায়ই আনতে যাই। বিশেষ অতিথি মানে রঞ্জনের সিঙাড়া। আমরাও এমনিএমনি খাই, চায়ের সঙ্গে, রোববারের বিকেলে।

মা সিনেমা যাবেন কেবল বাবার সঙ্গে, শুক্র কি শনিবারের ইভনিং শোয়ে, চুলে রজনীগন্ধার মালা পরে, পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা করে। পানটা রাস্তার দোকানে দাঁড়িয়ে খাওয়া। বাড়িতে পান সাজা বা খাওয়া দুটোই নাকি ছেলেমেয়েদের পক্ষে খারাপ দৃষ্টান্ত। বাবা নাকি একসময় সিগারেট খেতেন, সন্তান হবার পর ছেড়ে দেন। আবিষ্কারটা ছোড়দা-র। আমাদের চাল মাপার কৌটোটা যে আসলে একটা সিগারেটের টিন, এটা সে-ই আমাকে বুঝিয়েছিল। আর তো কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই।

চুলে ফুল লাগানো মা, পাশে বাবা, ন্যাশনাল স্টুডিওতে তোলা ফটো নিয়ে সনাতনপন্থী কাকা-জ্যাঠাদের আপত্তি ছিল, গেরস্ত ঘরের বৌরা নাকি চুলে ফুল দেয় না। হ্যাঁ, স্টুডিওতে গিয়ে ফটো তোলাও মায়ের আর একটা শখ ছিল। এ বাড়ির যৎসামান্য যা স্মৃতি এখনও ধরা আছে, তার কৃতিত্ব মায়ের। ঠাকুমা ঠাকুরদা, দাদু, দিদাকেও মা স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে ছবি তুলিয়ে এনেছিলেন। সেগুলির নানা কপিই এখন সবার ঘরে। মা অবশ্য এসব সমালোচনাতে কোনও গা করতেন না।

আমাদের বাড়িতে রজনীগন্ধা ফুল আসত প্রতি সপ্তাহে, এবং তা সাজানো হত কাচের ফুলদানিতে। জল বদলাতাম আমি বা ছোড়দা। মধ্যবিত্ত পরিবারের রজনীগন্ধা-বিলাস আত্মীয়স্বজনরা মনে করতেন বাড়াবাড়ি। কিন্তু গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচির সুবাস তাঁদের আপত্তিকর মনে হত না। মায়ের হাতের ঘিয়ে ভাজা লুচি খায়নি, পাঁচ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে এমন পরিচিত মানুষ কেউ ছিল না। যাই হোক, ফুলের ব্যাপারে অফ বিট রুচিসম্পন্না মায়ের প্রবল কট্টরপন্থা ছিল আমাদের সিনেমা দেখার ব্যাপারে। নারী-পুরুষের প্রেম, শিশুমনে কেমন বিরূপ প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে লোকাল কমিটি (বাবা) ও জেলা কমিটির (দিদিমা ও বড়মাসি) সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করা হত, কোন সিনেমাটা আমরা দেখতে পারি।

সেই পদ্ধতিতে সুভাষচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ইত্যাদি জীবনী-চলচ্চিত্রের সঙ্গে ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’ ও ‘কাবুলিওয়ালা’ দেখতে দেখতে আমরা বড় হচ্ছিলাম। এর মধ্যে কীভাবে যে বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতো আমাদের ভাগ্যে ‘চিড়িয়াখানা’ নেমে এল, তা এক বিস্ময়। বড়মাসি আগেই ছেলেমেয়েদের দেখিয়েছেন, কাজেই কিঞ্চিৎ অপরাধী। নাকি বলেছেন, সত্যজিৎবাবুর ‘বই’ তো, একটু আধটু ওসব থাকলেও, ছেলেমেয়েদের দেখানো উচিত। সন্দেশ-সম্পাদক শুনলে কী বলতেন কে জানে!

[the_ad id=”266919″]

মৃণাল সেনের ‘কলকাতা ৭১’ নিয়েও নাকি ‘জেলাস্তরে’ অনুরূপ কূটতর্ক হয়েছিল। কিন্তু তখন আমরা যথেষ্ট বড়। এবং, কলকাতা তোলপাড় সেই ছবি নিয়ে। মেট্রো সিনেমার গেট থেকে এক কিলোমিটার টিকিটের লাইন। এ জনতরঙ্গ রোধিবে কে? বিশেষত, বড়দা ততদিনে স্কুল কেটে ‘জুয়েল থিফ’-এর শেষভাগ সতেরোবার দেখে নিয়েছে। ‘জুয়েল থিফ’ আর ‘চিড়িয়াখানা’ একই বছরে রিলিজ়। তবে দাদা কোনওদিন আস্ত গল্পটা বলতে পারেনি। কারণ ইন্টারভ্যালে যে বেরিয়ে আসত, তার টিকিটটা নিয়ে পরের অর্ধেক দেখা। ইন্টারভ্যালের আগে তো স্কুল চলেছে!

সিনেমা দেখা নিয়ে কড়াকড়ি থাকলেও চাঁদের আলোর মতো নিঃশব্দে ঢুকে আসত ছায়াছবির গান। আমার রোমাঞ্চকর মনে হত, কারণ দৃশ্যগুলো অধিকাংশই না-দেখা। রবিবার রাত দশটার সময় ছায়াছবির গানের কথা, সুর, এমনকি বাদ্যসঙ্গতও শুনে মুখস্থ হয়ে যেত। হিন্দি গানের জগতে ছায়াছবির গানই অপেক্ষাকৃত সুলভ ছিল। ‘সুগমসঙ্গীত’ বলে দুপুরে বেতারে যা পরিবেশিত হত, তার প্রতি আগ্রহ বোধ করতাম না।

[the_ad id=”270084″]

মা বাবা আমাদের বলতেন না, কী ছবি দেখতে যাচ্ছেন। আমাদের কাজ ছিল আন্দাজ করা। গম্ভীর ও কড়া শাসক মায়ের থেকে জানার কোনও পথ ছিল না। কিন্তু বাবা প্রফুল্ল চিত্তে পর্দায় শুনে আসা গান গাইতেন গুনগুনিয়ে। বাবার গলায় সুর ছিল না। ‘বল বল বল সবে‘ অথবা ‘যে রাতে মোর দুয়ারগুলি’-র মতো গানও তিনি নিজের সুরেই গাইতেন। কাজেই গুনগুন থেকে ছায়াছবির গানের কথা পুনরাবিষ্কার করা ছিল দুরূহ কাজ। আমি আর ছোড়দা বাংলা ছায়াছবির গান গলায় তুলে নিতাম। বাড়ির ধুলো ঝাড়ার দায়িত্ব ছিল আমাদের দু’জনের। টেবিল অথবা বইয়ের আলমারি ঝাড়তে ঝাড়তে ‘এই রাত তোমার আমার’ অথবা ‘নীড় ছোট, ক্ষতি নেই’, ‘মাঝে নদী বহে রে’ ইত্যাদি কত গেয়েছি গলা মিলিয়ে।

কিন্তু ওভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়া আমার পছন্দ নয়। তাছাড়া পাড়ার গানের স্কুলে হারমোনিয়ম নিয়ে জবরদস্তি করলেও, রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখানো নিয়ে তাঁদের কোনও মাথাব্যথা ছিল না। এখন ভাবলে আশ্চর্য লাগে, যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষা ও গান, বাংলা আধুনিক গান ও আমার কবিতার ভাষার মধ্যে আমি কোনও বিরোধ অনুভব করিনি। ছোটরা নিশ্চয়ই করে না। তাই তাদের ভাষার প্রকারান্তরে গমনের মধ্যে অনায়াস ছন্দ থাকে। ক্লাস থ্রি-তে কোনও এক কবিতায় লিখেছিলাম, ‘একা বসে তরুতলে আমি আর প্রিয়ে।’ বাবা খবরকাগজ পড়তে পড়তে ভুরু তুলে বললেন, ‘প্রিয়ে মানে কী?’ আর আমার মনে শব্দ প্রয়োগ নিয়ে একটা সংশয় তৈরি হল। অনায়াস গতায়াতের পথে ব্রেক পড়ল।

যাইহোক, একসময় অভিভাবকদের মনে হল, গানের পাড়াতুতো স্কুলটিতে আমার বিশেষ অগ্রগতি হচ্ছে না। রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা যাচ্ছে না। জানি না, ‘দিল যো না কহ সকা’-র কোনও অন্যমনস্ক স্প্লিনটার তাঁদের কানে গিয়ে বিঁধেছিল কিনা। আবার আমাকে হাতের নড়া ধরে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হল, ভবানীপুরের গীতবিতান-এ। বিশ্বভারতী অনুমোদিত সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এবং এখানে হারমোনিয়ম মানা। এটা যে একটা বড়, নাম-করা স্কুল, তা পদে পদে টের পাওয়া যেত। ন’ বছরের ডিগ্রি কোর্স। বিএ পাশের শামিল। যাঁদের কণ্ঠ রেডিওতে শুনি, তাঁরা পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। কনক বিশ্বাস এসে দাঁড়াতেন ক্লাসের মধ্যে। আপ্লুত হয়ে যেতাম।

ভয়েস ট্রেনিং ক্লাসে রাগের তালিম দেওয়া হত। তারপর রবীন্দ্রসঙ্গীতের থিয়োরি, আর রবীন্দ্রগানের তালিম। এত আকারের, এত বিচিত্র তানপুরাও আগে কখনও দেখিনি। ভারী নয়, তবু মনে হত যেন কোলে বসে আছে একটি শাখাহীন গাছ। চারটি তার ছুঁয়ে ফিরে ফিরে আসার মধ্যে মনে হচ্ছে গানটিকেই যেন হারিয়ে ফেলছি কোথায়। ওখানে কয়েকদিন গিয়েই বুঝেছিলাম, আমার হবে না। কিন্তু চক্রব্যূহ থেকে বেরবার মন্ত্র তো আমার জানা নেই। বিদ্যা, সঙ্গীত, কবিতা‒ সর্বকলায় পারদর্শিনী কন্যার যে ভাবমূর্তি আমার মা মনের মধ্যে ব্যাজের মতো সেঁটে আনন্দে আছেন, তা খোলার চেষ্টা করলেই হাতে লৌহশলাকা বিঁধে রক্তপাত অনিবার্য।

[the_ad id=”270085″]

গীতবিতান-এ ধাপে ধাপে নানা বৈচিত্র্য, সুর, তালের গানের সঙ্গে পরিচয় করানো হত। এ প্রতিষ্ঠানের ‘ক্লাস’ আলাদা, তা বোঝাই যায়। আগের স্কুলের মিঠু বা আলো এখানে পা রাখতে ভয় পাবে। রবীন্দ্রনাথ কোন গান কবে কিসের অনুপ্রেরণায় রচনা করেছিলেন, তার নোটস ডিকটেশন নিতে নিতে খাতা শেষ হয়ে যেত। অথচ আমার কেবলি মনে হত, যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সখ্য, তাঁকে এঁরা চেনেন না। ‘তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না, করে শুধু মিছে কোলাহল।’ কোলাহলে ডুবে যেতে যেতে আমি নিষ্ক্রমণের পথের কথা ভাবতাম। আমার কবিতাই হয়ে উঠেছিল নিজের মুক্তির মন্ত্র।

কলকাতায় জন্ম, বড় হওয়া। অর্থনীতির পাঠ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবিতা দিয়ে লেখক জীবন আরম্ভ। সূচনা শৈশবেই। কবিতার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, ছোটদের জন্য লেখায় অনায়াস সঞ্চরণ। ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার সদস্য ছিলেন সাড়ে তিন দশকেরও বেশি সময়। মহুলডিহার দিন, মহানদী, কলকাতার প্রতিমা শিল্পীরা, ব্রেল, কবিতা সমগ্র , দেশের ভিতর দেশ ইত্যাদি চল্লিশটি বই। ইংরাজি সহ নানা ভারতীয় ভাষায়, জার্মান ও সুইডিশে অনূদিত হয়েছে অনিতা অগ্নিহোত্রীর লেখা। শরৎ পুরস্কার, সাহিত্য পরিষৎ সম্মান, প্রতিভা বসু স্মৃতি পুরস্কার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুবন মোহিনী দাসী স্বর্ণপদকে সম্মানিত। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর সোমেন চন্দ পুরস্কার ফিরিয়েছেন নন্দীগ্রামে নিরস্ত্র মানুষের হত্যার প্রতিবাদে। ভারতের নানা প্রান্তের প্রান্তিক মানুষের কন্ঠস্বর উন্মোচিত তাঁর লেখায়। ভালোবাসেন গান শুনতে, গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে, প্রকৃতির নানা রূপ একমনে দেখতে।

4 Responses

অসাধারণ লাগছে এই ধারাবাহিক। খুব রিলেট করতে পারছি নিজের সঙ্গে। বিশেষ করে মা বাবা কোন সিনেমা দেখতে যাচ্ছেন এই বিষয় টা। সেই সঙ্গে উসকে দিল ছেলেবেলার স্মৃতি বিজড়িত ভবানিপুরের সিনেমা হল গুলো। এগুলো ধীরে ধীরে লুপ্তপ্রায় হতে চলেছে।

খুব মনকেমন করা লেখা। আমার ছেলে বেলার কলকাতা আবার করে মনে ভেসে উঠলো।

খুব মনকেমন করা লেখা। আমার ছেলে বেলার কলকাতা আবার করে মনে ভেসে উঠলো।

খুব সুন্দর লাগছে।একদম ঝরঝরে, আরম্ভ করলে শেষ না করে থাকা যায় না।ছোটোবেলা টা ফিরে পাচ্ছি।