‘তেমন কিছু হয়নি। এই কয়েকটা ওষুধ লিখে দিলাম। এক সপ্তাহ খেয়ে আবার আসবেন দেখাতে।’

গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্র। আর ডাহা সত্যটি এই, অধিকাংশ গ্রামের মানুষ এখনও এলোপ্যাথি-কে ‘এলোপাথাড়ি’ বলেই মনে করে। বরং, গ্রামে, নিজ বাটীতে জাদুকোটর নিয়ে বসা মিষ্টি বড়ির গর্ভে পুরে দেওয়া কত কত বেদনার উপশম, ওই যে হামদের গেরামের হোমিও ডাক্তার (Doctor) মঙ্গল সাঁপুই, উনিই বিধাতা। একটা তেতো তিতকুটে অদ্ভুত সব জ্যামিতিক রংবেরঙের পিণ্ড, গিলতে গিয়ে জল দিয়ে লঘু করে ফেলতে হয়, সে আবার রোগ সারাবে! এখন করোলা-নিমপাতার তুলনা টানলে কোবরেজ ডাকব বলে দিলাম। ওষুধ তো ওই মিষ্টি পুরিয়া। জিভে দিলেই গলে যায়। যত খুশি খেতে মনচায়, কোনও রোগ না থাকলেও। তাতে যতই ‘প্লেসিবো, প্লেসিবো’ আওয়াজ দাও, বিনা বড়ি নাহি রিপ্লেসিবো এ স্বাস্থ্যমেদিনী। গ্রামের শক্তকঠোর, রোদ-জলে তামঝাম হাড়কাট্টা মানুষ, তা সে যতই রোগী হোক, যতই দৃশ্যময় হোক তার কোটরকালি চোখ, শয্যাগত অবস্থা না হলে সে এলোপ্যাথ-মগ্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র শ্মশানযাত্রাতেও মাড়ায় না। কিন্তু, এহ বাহ্য, এলোপ্যাথের সশস্ত্র বিপ্লবে কত বেদনাই না মুক্ত হয়েছে শরীর গিঁট খুলে, সেসবের খবরও তো ভেসে বেড়ায় না, লোকমুখে ফেরে না কম। তাই আড়চোখে দেখা জারি থাকে।

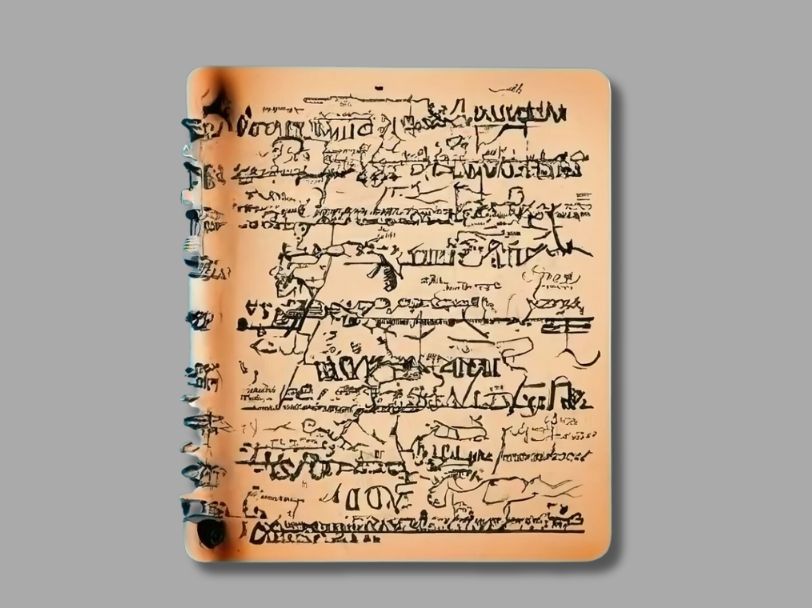

কিন্তু, চোখ ফেরাতে পারলেন না পাড়ার আতঙ্কভঞ্জন শাসমল। বয়স ষাট ছুঁই ছুঁই। ছেলেটা পড়াশোনায় ভালো, কিন্তু চাকরির দুর্নীতিতে দশ বছর হয়ে গেল চাকরি পাওয়া বেকার, কবে রিক্রুটমেন্ট জানা নেই, সেই ক্ষোভে এমন পার্টিবাজ হয়ে গেল যে, বাবা-ই তার এখন নিকটতম বিরোধী প্রতিষ্ঠান। ঘরে শান্তি নেই। মানসিক চাপে ভাত হজম হয় না, সারাক্ষণ বমি বমি ভাব। সাঁপুই ডাক্তার খালি বলেন, ‘ওষুধে হবে না আতঙ্কবাবু, সিস্টেমের দোষ।’ চাষাভুষো আতঙ্কভঞ্জন সিস্টেম বোঝেন না। তাই বিশ্বাস আঁচাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুটি গুটি পায়ে। ভারী চোখে ডাক্তারবাবু যখন অভয় দিলেন ‘তেমন কিছু হয়নি’, বহুদিনের জমে থাকা দলা নিশ্বাস ছাড়লেন আতঙ্কভঞ্জন, এবং ডাক্তারবাবুর দর্শানো নিকটস্থ ‘শান্ত মেডিক্যাল স্টোর’-এ রওনা দিলেন। এমনিতে নোট ও মুদ্রার অঙ্ক ছাড়া নিপাট নিরক্ষর আতঙ্কভঞ্জনের চোখে সমস্ত ভাষা ঘোরকলির সান্ধ্য। তায়, ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপশন দেখে আরোই নিজেকে নিরক্ষর বোধ করলেন। এমন লেখনী, আগে তো দেখিনি।

শান্ত মেডিক্যালের শ্রীমৎ কম্পাউন্ডার আরও ভারী চোখে সেই প্রেসক্রিপশন দেখে, আতঙ্কভঞ্জনকে খানিক মাপলেন। কী এক খটকা লাগে।

‘বমি বমি লাগে? ডাক্তারবাবু কিছু বললেন, আর কদ্দিন?’

এ কেমন প্রশ্ন। মরণোন্মুখ মানুষকেও এ প্রশ্ন সাজে না! তবু আতঙ্কভঞ্জন, কপালের দোষ চাপড়ে চুপ থাকেন।

‘ওষুধগুলো দ্যান বাবা।’

ডিসেন্ট ইনটু মাইসেলফ – চিকিৎসা, সাহিত্য, এবং আত্মসমীক্ষার সমীকরণ – অনির্বাণ ভট্টাচার্য

‘দুটো দিচ্ছি, আরেকটা আনাতে হবে। তিনদিন লাগবে। আপনাকে আসতে হবে না, ছেলের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব।’

প্রথমে ‘না’ বলতে যান, তবু চকিতে মনে হয়, অন্তত ওষুধগ্রস্ত বাবাকে দেখে যদি ছেলের কিছু দয়া হয়, এই ভেবে চেপে যান আতঙ্কভঞ্জন।

এবং কিমাশ্চর্যম, ওষুধ আনার দিন থেকে ছেলের মতিগতি সম্পূর্ণ একশো আশি ডিগ্রি। বাবাকে জড়িয়ে সে কেঁদেকেটে ওষুধ খাওয়ায়। আতঙ্কভঞ্জন ভাবতে পারেন না, এ-ও হয়! কেবল কিছু ওষুধের জাদুতে দুনিয়াটা বদলে গেল রাতারাতি! পাড়ায় হাঁটতে বেরলে, হাত ধরে সাহস জোগায়, আনন্দময় স্মৃতি উথলে আনে। পাড়ার বাচ্চারা দাদু দাদু করে। জমির কাজে মুনিষ হাত থেকে কোদাল ছিনিয়ে নেয়। কোথায় ছিল এসব? এ কি তবে আতঙ্কবাবুরই দৃষ্টিভ্রম?

যদিও সাতদিনের দিন স্বাস্থ্যকেন্দ্র যাওয়ার পথেই, পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র সমস্ত ঘোর ছিঁড়ে ফালি হল।

‘আতঙ্কবাবু, খুব কষ্ট হল আপনার কর্কট হয়েছে শুনে। ছেলেটার চাকরি হলে নিশ্চিন্তে যেতে পারতেন। বেঁচে থাকতে থাকতে জমিটা ছেলের নামে করে দিন। অন্তত বাপ গেলে বাপের স্মৃতিতে মাঠে নামবে…’

আতঙ্কভঞ্জনের জীবন এমন আতঙ্কগঞ্জন্ময়! ভেবে অসংলগ্ন, ছুটে যান পঞ্চায়েত প্রধানকে নিয়েই।

সে এক হুলস্থুল কাণ্ড। বমি বমি ভাব কাটাতে ডাক্তারবাবু এমিডক্সিন দিয়েছিলেন, সঙ্গে প্যান ফর্টি। তাইলে ক্যান্সার কুথাকে বটে? জানা গেল, রোগী আসছিল না বলে, বোর হতে থাকে ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশনের পাতায় নামের জায়গায় নিজের নাম লিখে, তারিখ লিখে কী করবেন ভেবে না পেয়ে হিজিবিজি কেটেছিলেন কিঞ্চিৎ! আর সেই হিজিবিজি শ্রীমৎ কম্পাউন্ডার নিচের ‘এমিডক্সিন’-এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে পড়েছেন ‘এনডক্সান’! যাহা কিনা কর্কট কোষের চড়ামবৃদ্ধি রুখতে ব্যবহৃত হয়!

তা ডাক্তার ভগবান, আমাদের জীবনমুখী গায়ক বলেছেন। আর মরণমুখী মানুষ তা মেনে নিয়েছিল বলেই, সে-যাত্রায় জনৈক হিজিবিজবিজ ডাক্তারবাবুর কেবল বদলি দিয়ে প্রাণরক্ষা হল। নামগুলো কিঞ্চিৎ এলোমেলো করলেও, এ ঘটনা বিন্দুমাত্র এলোপাথাড়ি নহে।

জীবে প্রেম করে যেই জন – গৈরিক গঙ্গোপাধ্যায়

কিন্তু, শহর জুড়ে ডাক্তারবাবুদের চুপচাপ বসে থাকার ফুরসত নেই। যত সংখ্যায় পেশেন্ট বাড়ে, ততই গুণোত্তর প্রগতিতে ডাক্তারবাবুদের ইমপেশেন্স উদ্ভাসিত হয় তাঁদের হাতের লেখায়। কিন্তু, যতই লোকে মন্দ বলুক, যতই পথ্যে নিন্দে হোক, ডাক্তারবাবুদের হাতের লেখা উদ্ধারে কম্পাউন্ডারের কমতি নেই। ভগবানের যেমন পুরোহিত, যজ্ঞ করে দেবতার আবাহন করেন, গৃহীর সংসারে আনেন সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি, তেমনই ডাক্তারবাবুদের কম্পাউন্ডার। ক্রিপ্টো বিজ্ঞান জানলেন না তাঁরা, নয়তো বয়ে গেছিল ওষুধ দোকানে বসতে। প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়ামে গিয়ে একজন কম্পাউন্ডারই তো ‘মোনা লিসা’ দেখে ডিকোড-পূর্বক চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, ‘আরে ভিঞ্চি না!’ তাই এ ধরাধামে, চোর আছে তাই পুলিশ, চাঁদ আছে তাই অভিমান, অন্যায় হেতু ন্যায়ের উপাখ্যান, আর ডাক্তারবাবুর স্বর্গীয় হাতের প্রেসক্রিপশন আছে বলেই না কম্পাউন্ডার হতে পেরেছেন পাড়ার ক্লাবের সভাপতি!

কিংবদন্তি হয়ে আছে, বিধান চন্দ্র রায় নাকি রোগীকে দোরগোড়ায় দেখামাত্র অব্যর্থ বলে দিতেন তার কী কী হয়েছে। তাঁর ঈশ্বরীয় ক্ষমতার কাছে ষাষ্ঠাঙ্গ হয়ে প্রশ্ন জাগে, এহেন ক্ষমতা তিনি কায়েম করেছিলেন কীভাবে? হাতের লেখা গোপনের অভিপ্রায়ে?

রোগী যদি নিজেই সব জেনে যাবে রোগ-জ্বালার, তাহলে আবার ডাক্তারি কীসের! এমন ডাক্তার অনেক রয়েছেন, যাঁদের প্রেসক্রিপশন দেখে যদি রোগী জিজ্ঞেস করেন, ‘ডাক্তারবাবু এটা কী লিখেছেন?’ তার বদলে, রোগী ফেরত পেয়েছেন শ্যেন দৃষ্টি, যেন নিরক্ষর সে পড়তে জানে না, কিংবা শান্ত ইগনোরেন্স— ‘বাইরে গিয়ে দেখান, বলে দেবে।’

এহেন বাস্তব পটে, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অদূরে ‘বর্ণপরিচয়’ বহুতল অর্থবহ লাগে বটে। সেখানে নাকি বইওলাদের ফুটপাত থেকে উত্তরণের কথা। এটা কোনও কথা হল? মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন ওষুধ দোকানগুলোর সেথা ঠাঁই হোক।

তবে, সরকার-আমলাদের দেখাদেখি, সমালোচনা হালে ব্যক্তিগত আক্রমণের নামান্তর। সবকিছু ‘কমপ্লেক্সিটি’ দিয়ে বিচার্য। বড় মানুষদের অন্যায়কে বলতে হবে চ্যুতি। হক কথা। ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করবেন। ঠিক। তা’বলে ধরে ধরে রোগীর নাম লিখবেন, বয়স লিখবেন, সিম্পটম লিখবেন, অবজার্ভেশন লিখবেন, টেস্ট লিখবেন, রেফার লিখবেন, ওষুধের নাম লিখবেন, খাওয়ার নির্ঘণ্ট লিখবে— এতে রোগী পিছু প্রেসক্রিপশন লিখতেই তো কুড়ি মিনিট পার। তাহলে বাইরে যে ৬০ জন রোগী অপেক্ষারত, ৩০ জন দেখার পর বাকিদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে? তাঁর হাতের লেখা নিয়ে চরিত্রহননের কী আছে!

কিন্তু, কী করে সেই পরিসংখ্যান ভুলি, যা ‘ন্যাশনাল মেডিক্যাল জার্নাল অফ ইন্ডিয়া’-য় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টাল হেলথ অ্যান্ড নিউরোসায়েন্সেস, বেঙ্গালুরু-র ডিন সন্তোষ কুমার চতুর্বেদী তাঁর একটি গবেষণাপত্র পেশ করেছেন, ডাক্তারদের হাতের লেখা নিয়ে। তিনি পরিসংখ্যান-সহ প্রশ্ন তুলেছেন— ব্রিটেনের মতো খাস ইংরেজতালুকে ডাক্তারদের খারাপ হাতের লেখা এবং বানানভুলের জন্য বছরে ৩০ হাজার রোগীর মৃত্যু ঘটে, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় ১ লক্ষ! তা কলোনিয়াল হ্যাংওভারে মত্ত ভারত, যেখানে ইংরেজি কারও মাতৃভাষা নয়, সেখানে তাহলে কত কত ভুল হয়ে চলেছে! হালে, চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত নিট দুর্নীতির পর্দাফাঁস এবং অযোগ্যদের উদ্বর্তন দেখে এই প্রশ্ন আরও ঘন হয়ে ওঠে। এরপরেও একা রামে হয় না, আছে ওষুধ দোকানের কম্পাউন্ডার সুগ্রীব দোসর!

আছে যথাযোগ্য টেস্ট ও পিওরিটিহীন ওষুধ কোম্পানির ওষুধের ছয়লাপ এবং তা প্রেসক্রিপশনে লিখে দিতে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ কর্তৃক সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া অভিযানের টিকিট ভেট। ফলে, ভুলের ভেতর ভুলের ভেতর ভুল ধুন্দুল ছড়ায়। আর, যে-লিখনে শুশ্রূষা, তার হতশ্রী রূপ নিয়ে হেসে হেসে শেষে কান্না পায়!

১৯৯৩ সালে জন্ম। লেখক হিসেবে সুপ্রিয়র এ যাবৎ দু'টি গদ্যপ্রয়াস— 'ধরে নেওয়া যাক', 'বেরিয়ে পড়ার ট্রেলার' এবং কাব্যপ্রয়াস 'এসেছ জন্ম পক্ষী দোহাই'। রসায়নে স্নাতকোত্তর। একটি বাংলা দৈনিকে সাব-এডিটর হিসেবে যুক্ত।