করোনা আমাদের তথা পৃথিবীর স্বাস্থ্যব্যবস্থায় মূলগত কিছু পরিবর্তন আনতে চলেছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার সম্ভবত একটি স্মারক ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। সমগ্র বিষয়টি নিতান্ত হাই-টেক এবং কর্পোরেট পুঁজি নির্ভর হতে উঠেছে। আক্রান্ত, নিরুপায় এবং বিভ্রান্ত মানুষের কাছে দামি হাসপাতালের কয়েক লক্ষ টাকার বিল এবং একই সঙ্গে ভেন্টিলেটর, ইসিএমও, আইসিইউ এগুলো খুব গ্রহণযোগ্য শব্দ হয়ে গেছে। মজার ব্যাপার, ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও দামি হাসপাতাল এবং দামি টেকনোলজি ভালো চিকিৎসার সমার্থক হয়ে উঠছে। লক্ষ্যণীয় হল, কর্পোরেট পুঁজি শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র এটাই চায়।

[the_ad id=”270088″]

কিন্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন পথেও ঘটনাগুলো ঘটতে পারত, যদি একটি উজ্জীবিত, প্রাণবন্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আমরা গত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে তিলে তিলে মেরে না ফেলতাম। ১৯৭৮-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাই হবে দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রাথমিক ভিত্তি। আমরা যদি সেই ঘোষণাকে মেনে চলতাম, তাহলে করোনা আক্রমণের সময়ের একেবারে প্রাথমিক স্তরে আমরা ‘টেস্টিং, কনট্যাক্ট ট্রেসিং এবং আইসোলেশন’-এর কথা ভাবতে পারতাম। রোগী এবং সরকার উভয়েরই বিপুল খরচ বাঁচার সম্ভাবনা ছিল। আলমা-আটা সনদের ১০ নম্বর ধারায় যা বলা হয়েছিল তার মূল কথা ছিল– পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের স্বাস্থ্যের সুযোগহীন মানুষটির জন্যও প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা সুরক্ষিত করতে হবে। এজন্য স্বাধীনতা, শান্তি, দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনা এবং নিরস্ত্রীকরণের নীতি গ্রহণ করতে হবে, যার মধ্য দিয়ে একটি দেশের সুষম বিকাশের জন্য আরও বেশি মানবসম্পদ সৃষ্টি হতে পারে।

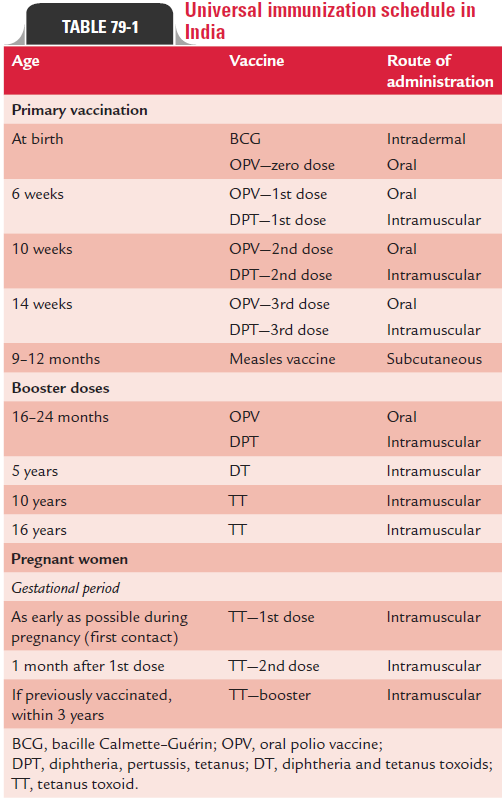

এই মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এবং ভারতবর্ষে প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার একেবারে গোড়ার কাজগুলো বন্ধ হয়ে গেছে বা থমকে আছে। এর মধ্যে রয়েছে সেই সমস্ত রোগগুলোর সার্বজনীন টীকাকরণ যাদের ‘নেগলেকটেড ট্রপিকাল ডিজিজেজ’ বা অবহেলিত গ্রীষ্মকালীন দেশের রোগ বলা হয়, যেমন- ম্যালেরিয়া, টিবি বা শিশুদের ডায়রিয়া। গর্ভবতী মায়েদের যত্ন নেবার জন্য যে সমস্ত প্রোগ্রাম আছে সেগুলোও এই তালিকায় পড়ে।

১৯৮১ সালের ৪-২২ মে, ওয়ার্ল্ড হেলথ কংগ্রেসের ৩৪তম অধিবেশন বসেছিল জেনেভাতে। সে সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেছিলেন, “আমাদের অবশ্যই অসামান্য আধুনিক হাসপাতাল প্রয়োজন।” এরপরের কথা, “স্বাস্থ্যকে মানুষের কাছে পৌঁছোতে হবে। কেন্দ্রাভিমুখী হবার বদলে প্রান্তাভিমুখী হবে স্বাস্থ্যব্যবস্থা।” আরও বললেন, “স্বাস্থ্য কোন পণ্য নয় যা পয়সা দিয়ে কেনা যায়, কিংবা এটা কোন ‘সার্ভিস’ নয় যা দেওয়া হবে। এটা জানার, বেঁচে থাকার, কাজে অংশগ্রহণ করার এবং আমাদের অস্তিত্বসম্পন্ন হবার চলমান একটি প্রক্রিয়া।” আরও বলেছিলেন, “আমাদের স্বাস্থ্যসেবা শুরু হবে সেখান থেকে যেখানে মানুষ রয়েছে, যেখানে রোগের সমস্যার শুরু সেখান থেকে”। আধুনিক সময়ের পণ্যায়িত ঝকমকে, চোখ-ধাঁধান স্বাস্থ্য পরিষেবার (স্বাস্থ্য নয় কিন্তু, এই ভুল করবেন না) যুগে ৪০ বছর আগের এই উচ্চারণ এবং উপলব্ধি বৈপ্লবিক বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

[the_ad id=”270086”]

আমরা যদি আন্তরিকভাবে মানুষের স্বাস্থ্যের কথা ভাবি তাহলে করোনা অতিমারির এই দুর্দিনেও প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার কথা লাগাতার বলে যেতে হবে। ১৯৫০ থেকে ৭০-এর দশক জুড়ে বিশ্বরাজনীতিতে দ্বিমেরু বিশ্বের জীবন্ত উপস্থিতি ছিল। প্রবল পরাক্রান্ত, আগ্রাসী ও মুক্ত পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি দাঁড়ানোর মতো ভিন্ন একটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল, সমাজতান্ত্রিক বলে যার উপস্থিতি ছিল জনমানসে। দ্বিমেরু বিশ্বের উপস্থিতির জন্য রাজনৈতিক এবং সামাজিক একটি পরিসর তৈরি হয়েছিল যাকে বলতে পারি ‘তৃতীয় পরিসর’। বিশ্বের মানুষের স্বাভাবিক আশা-আকাক্ষা এবং দাবী নিয়ে দর কষাকষির ক্ষমতা বেশি ছিল তখন। এ সময়েই পৃথিবী জুড়ে শ্লোগান উঠেছিল– স্বাস্থ্য আমার অধিকার। পরবর্তি সময়ে একমেরু বিশ্বের উদ্ভব এসব কিছুকে সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট করে দেয়। একই সাথে স্বাস্থ্যের এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ এবং অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে এতদিন ধরে বিরাজমান শ্রেণীবৈষম্য আর স্বাস্থ্যের অসাম্য নগ্নভাবে প্রকট করতে থাকে।

এই মুহূর্তে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এবং ভারতবর্ষে প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার একেবারে গোড়ার কাজগুলো বন্ধ হয়ে গেছে বা থমকে আছে। এর মধ্যে রয়েছে সেই সমস্ত রোগগুলোর সার্বজনীন টীকাকরণ যাদের ‘নেগলেকটেড ট্রপিকাল ডিজিজেজ’ বা অবহেলিত গ্রীষ্মকালীন দেশের রোগ বলা হয়, যেমন- ম্যালেরিয়া, টিবি বা শিশুদের ডায়রিয়া। গর্ভবতী মায়েদের যত্ন নেবার জন্য যে সমস্ত প্রোগ্রাম আছে সেগুলোও এই তালিকায় পড়ে। নেচার-এর মতো পত্রিকায় (১৩.০৮.২০২০) বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে- ‘এইডস, ম্যালেরিয়া অ্যন্ড টিউবারকিউলোসিস আর সার্জিং’। অর্থাৎ এইডস, ম্যালেরিয়া এবং টিউবারকিউলোসিস প্রবল গতিতে বাড়ছে।

প্রবন্ধে লেখা হয়েছে– তিন মাসের লকডাউনে কোভিড ছাড়া অন্য রোগে আক্রান্ত বহু মানুষ চিকিৎসার সুযোগ পাননি। এ রকম বহু মানুষের রোগ নির্ণয়ও সম্ভব হয়নি। এদের হিসেবে চিন, ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকা জুড়ে ২০২০ থেকে ২০২৪-এর মধ্যে ২০০,০০০ অতিরিক্ত মৃত্যু ঘটবে। আরেকটি হিসেব বলছে, সাব-সাহারা আফ্রিকায় ২০২০-তে ৭৭৯,০০০ জন মানুষের মৃত্যুর ঝুঁকি রয়েছে। এদেরকে কে বাঁচাবে? একমাত্র সক্রিয় ও জীবন্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা এদের বাঁচাতে পারে। যদি এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা না যায় তাহলে কোভিডে যত মৃত্যু হবে তার চেয়ে বেশি মৃত্যু হবে এই রোগগুলোর জন্য। ঐ প্রবন্ধের শেষে মন্তব্য করা হয়েছে– কোভিড-১৯ সংক্রামক ব্যাধির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই বেশ কয়েক বছরের জন্য পিছিয়ে দিয়েছে। এ হিসাবটা এমনকি কয়েক দশকও হতে পারে। বলা হয়েছে– এক সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে (পড়ুন কোভিড) বাঁচাতে গিয়ে আরেক সংক্রামক ব্যাধির হাতে স্রেফ মরে যাবার জন্য মানুষকে ফেলে দেওয়া হল।

দু’টি বিষয় সম্ভবত একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে- (১) Social Determinants of Health বা স্বাস্থ্যের সামাজিকভাবে নির্ধারক শক্তি, এবং (২) Sustainable Development Goals বা দীর্ঘস্থায়ী বিকাশের লক্ষ্যসমূহ, যার প্রবক্তা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা। আগেই বলেছি, এই অভূপূর্ব কোভিডের ধাক্কায় অবহেলিত হচ্ছে সার্বজনীন টীকাকরণ।

স্বাস্থ্যের জগতে দু’ ধরনের নাগরিকত্ব (health citizenship) তৈরি হয়ে গিয়েছে। একটি পূর্ণ রাশি, আরেকটি শূণ্য রাশি। আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের নাগরিকত্বও এরকম দেখা যায়– হয় ০ কিংবা ১। এখানে ভগ্নাংশের কোনও জায়গা নেই। যেমনটা আজকের ভারতে এবং বিশ্বে দেখছি আমরা। স্বাস্থ্য নাগরিকত্বের প্রশ্নটিতে মনযোগ দেবার প্রয়োজন এ জন্য যে, বিশ্ব স্বাস্থ্যের দুনিয়ায় একজন নাগরিক যে নৈতিকভাবে স্বাস্থ্যের সমস্ত সুবিধে ভোগ করার অধিকারী, সে ‘স্বাস্থ্য আমার অধিকার’ এই শ্লোগানের বাইরে। বিখ্যাত জনস্বাস্থ্য গবেষক এবং দার্শনিক মাইকেল মার্মট (যিনি Social Determinants of Health বা ‘স্বাস্থ্যের সামাজিকভাবে নির্ধারক শক্তি’র ধারণার প্রবক্তাও বটে) প্রশ্ন করেন– রোগীদের চিকিৎসা করে কী লাভ যদি তাদের যে অবস্থায় অসুখ শুরু হয়েছিল সেই অবস্থাতেই আবার ফেরত পাঠিয়ে দিতে হয়? তিনি সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোর পক্ষে সওয়াল করেন– ডাক্তাতরা কি এ ব্যাপারে মন দেবেন না? অন্তত একজন ডাক্তারের মনযোগও কি পাব না আমরা? (The Health Gap, 2016)

[the_ad id=”270085″]

দু’টি বিষয় সম্ভবত একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে- (১) Social Determinants of Health বা স্বাস্থ্যের সামাজিকভাবে নির্ধারক শক্তি, এবং (২) Sustainable Development Goals বা দীর্ঘস্থায়ী বিকাশের লক্ষ্যসমূহ, যার প্রবক্তা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা। আগেই বলেছি, এই অভূপূর্ব কোভিডের ধাক্কায় অবহেলিত হচ্ছে সার্বজনীন টীকাকরণ।

“চুপ, করোনা চলছে!” সুতরাং, বাকি সব বিষয় আলোচনার বাইরে। ধর্তব্যের বাইরে। কিন্তু আমাদের কণ্ঠ কি স্তব্ধ থাকবে? প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আমরা কি মুখ খুলব না?

পেশায় ডাক্তার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণায় নিযুক্ত। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করেন। বর্তমান ঠিকানা রায়গঞ্জ।

11 Responses

ভালো পর্যবেক্ষণ।

Khub sunder sir

খুব ভালো লাগলো স্যার।

লজ্জিত হই এখনও যখন আয়নায় নিজের অপরাধী মুখ দেখি।কিন্তু ডাঃ জয়ন্ত ভট্টাচার্য যেভাবে ভারতের ক্ষয়িষ্ণু বা ভেঙে পড়া প্রাথমিক বা তার ওপরের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উলঙ্গরূপ তুলে ধরেছেন তাতে কি রাষ্ট্রনেতারা লজ্জা পাবেন এবং সংশোধিত হবেন?

রাষ্ট্রযন্ত্র বেসরকারী মালিকদের স্বাস্থ্য ব্যবসা সমৃদ্ধ করবেন না এই সামাজিক দায়িত্ব আবার নিজেদের দায়িত্বে ফিরিয়ে আনবেন?

ইন্দিরা গান্ধীর উপলব্ধি সঠিক ছিল, কিন্তু স্বাস্থ্যে বাজেটে বরাদ্দ ক্রমহ্রাসমান।

আজ নয় করোনা চলছে। কিন্তু মাস ছয়েক আগেও কলকাতার পাঁচতারা যে কোন হাসপাতালে গেলে বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের পরিচিত সাধারণ মানুষদের দেখেছি সাধারণ রোগের চিকিৎসা বা অপারেশনের জন্য। তা কেন হবে? অথচ জেলা হাসপাতালগুলি মেডিকাল কলেজের তকমা পাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারী চাকুরে এবং সরকারী মন্ত্রীদের চিকিৎসা জেলাতে বা কঠিন ক্ষেত্রে কলকাতার পুরনো নামী হাসপাতালে করানো বাধ্যতামূলক না করালে এ সমস্যা দূর হবে না।

চিকিৎসা কে কোথায় করাবেন – সেটা কখনোই বাধ্যতামূলক করা যায় না, উচিত নয়। জেলা হাসপাতাল মেডিকেল কলেজের তকমা পাচ্ছে, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের তকমা পাচ্ছে – কিন্তু সেটা বহিরঙ্গে যতটা ভিতরে অন্য ছবি। Infrastructure নেই, যথেষ্ট ডাক্তার নেই – যারা আছেন, তাদের উপর অমানুষিক চাপ – ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আবার public এর।

Well-written and timely article.Am in full agreement with Sukumar’s comments.

I think that the high expense related to medical facilities have become equivalent to the emerging term “New Normal”. This article has been a kind of eye opener and I sincerely hope the situations improve in the future days, through our collective knowledge and resistance.

It is quite apparent that the “new normal” is the acceptance of expensive treatment. I hope that we overcome this situation with collective knowledge and resistance. This article has been an eye opener…

The heavy expense endured in availing medical facilities have become a “new normal”. This article being an eye opener, I hope we recover from the situation collectively, through profound knowledge and resistance.

জয়ন্ত ভট্টাচার্য মূল জায়গাটিকে ধরেছেন। কোভিড নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন কিছু নয়, যে সমস্ত দেশ প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে জোরদার করেই মাধ্যমিক এবং তদোর্ধ স্বাস্থ্যব্যবস্থা জারি রেখেছে, পরিসংখ্যান দেখুন, সে সব দেশ কোভিড প্রায় মুক্ত, বা অন্ততপক্ষে প্রায় স্বাভাবিক জীবনের ছন্দে ফিরছেন। কিন্তু বিজ্ঞান এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিকেয় তুলে আপনারা যারা আজ ভ্যাকসিন, কাল তামা, পরশু থালা বাজাচ্ছেন, করোনায় তাদের হাঁড়ির হাল।

একটু ভাবুন, ভাবা প্র্যাকটিস করুন।

আপনাদের সব কিছু হারায় নি। এখনো আপনাদের মাঝে জয়ন্ত ভটচায্যি মশাইদের মতন প্রাজ্ঞজনরা সদোপদেশ দিচ্ছেন, পড়ুন ও পড়ান সকলকে।

এইডস, ম্যালেরিয়া, টিবি র বাড়বাড়ন্ত মানে বিশ্বজুড়ে দারিদ্র্য হানা দিচ্ছে, কারণ ঐ তিনটে অসুখ ওর লক্ষণ। কোভিড১৯ নিয়ে যতটুকু বিষয়ে আমরা মোটামুটি জানি, তার একটি হল, যে কয়েকটি দেশ প্রাথমিক স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে জোরদার করে করোনা নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে, তারা মোটামুটি সামলে নিয়েছে, এর মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, গরীব সব রকমের দেশ রয়েছে, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, ফিজি, নিউজিল্যাণ্ড, দীর্ঘ তালিকা। গাড্ডায় যারা পড়েছে, তারা হয় উন্মাদের হাতে দেশের ভাগ্য সঁপেছে, নয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে গোল্লায় পাঠিয়ে এখন পস্তাচ্ছে। দুঃখের বিষয় ভারত জনস্বাস্থে জিডিপির মাত্র ১% ব্যয় করে। মন্দার বাজারে আরো কম হবে, ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই লেখাটি স্বাস্হ্য মন্ত্রকের বড়বাবুদের পড়া উচিত, তাতে যদি বোধোদয় হয়।