(Raktakarabi)

‘নাটক গোচের একটা কিছু লেখবার ইচ্ছে আছে।’

শিলং থেকে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখছেন রবীন্দ্রনাথ, ১১ মে ১৯২৩।

সেই নাটক গোচের একটা কিছুই হয়ে উঠবে বাংলা নাটকের ইতিহাসের অ-পূর্ব একা, রক্তকরবী। (Raktakarabi)

রক্তকরবী অবশ্য সেই প্রথম ইচ্ছেতেই হয়ে ওঠেনি। প্রথমে তা হল যক্ষপুরী। তারপর বেশ কয়েকটা খসড়া পেরিয়ে রক্তকরবী। কিন্তু শুধু যক্ষপুরী-ই যে সেই সময়টায় লিখছেন রবীন্দ্রনাথ তা নয়, নানা সৃষ্টির মাঝে একটু একটু করে ফুটে উঠছে রক্তকরবী। (Raktakarabi)

আরও পড়ুন: রক্তকরবী: নব্যপুরাণ রক্তকরবী ও কিছু মেয়েলি ভাবনা

১১ মে-র ওই চিঠিতেই রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখলেন: ‘তুমি এবার শিলঙে এলে খুসি হতুম। আমার শরীর অনেকটা সুস্থ হয়েচে। বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকের জন্যে প্যারাগ্রাফ আকারে একটা লেখা শেষ করেচি। নাটক গোচের একটা কিছু লেখবার ইচ্ছে আছে। তুমি কি ছুটিটা কলকাতাতেই কাটাবে? (Raktakarabi)

যদি আমার কোনো লেখা তর্জমা করে দাও সেটাকে সংস্কার করে বিশ্বভারতী পত্রিকার কাজে লাগানো যেতে পারবে।’

নানা কাজের লেখায় চাপা পড়ে যায়নি রক্তকরবী-র বীজ। সেই মনোবীজটিকে রবীন্দ্রনাথ লালন করছিলেন অনেকদিন ধরেই। ১৯২০-২১-এ নিউইয়র্ক থেকে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি পিকচার-পোস্টকার্ড পাঠাচ্ছেন যার ক্যাপশন ‘Flowing Oil Well’, সঙ্গে লিখছেন, (Raktakarabi)

‘ছবিটা ভাল করে দেখ— কেরোসিন্ তেলের অন্ধকূপ-এর তলায় আছে তেল আর মাথায় উঠচে ধোঁয়া। এখানকার লক্ষেশ্বরদের এই দশা— এরা নিজের ধোঁয়ার মধ্যে নিজে বিলুপ্ত, সূর্যের আলো এদের মানসচক্ষে পৌঁছয় না। বলি রাজা পাতালপুরীর রাজা— তার বল হরণ করেছিলেন বামন অবতার। বিষ্ণু ছোট হয়ে বড়কে অভিভূত করেন। সময় এসেচে। যারা এতকাল ছোট হয়ে ছিল, তারাই বড়র ধন হরণ করার জন্যে হাত বাড়িয়েচে— বড় ভয়ে কম্পান্বিত, চারদিকে দুর্গপ্রাচীর শক্ত করে গেঁথে তুল্লে— কিন্তু দৈত্যভায়ার পাপের ধন আর টিকে না।’ (Raktakarabi)

“সেই চিঠিতেই এটাও বলছেন যে একই প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশে মানবতার অবদমন আর কাটছাঁট চলে দেশভক্তির নামে। ঘরে বাইরে বা চার অধ্যায়-এ তারই প্রবল বিরোধিতা করেছেন রবীন্দ্রনাথ।”

ওই একই বছরের ১৪ জানুয়ারি, তিনি অ্যান্ডরুজকে তাঁর কাছে মানবতা কী, তা নিয়ে লেখেন: ‘To me, humanity is rich and large and many-sided. Therefore, I feel deeply hurt when I find that, for some material gain, man’s personality is mutilated in the western world and he is reduced to a machine. The same process of repression and curtailment of humanity is often advocated in our country under the name of patriotism.’ (Raktakarabi)

পাশ্চাত্য সভ্যতায় মানুষ যন্ত্রে পরিণত হয়েছে বস্তুগত লাভের তাগিদে— রক্তকরবীর মূলে এই ভাবনাটা ছিল। রবীন্দ্রনাথের নাট্যধারায় এ নাটক চূড়ান্ত সংকেতময়। তাই বার বার নানা উপলক্ষে এর মর্ম ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। রবিজীবনী-কার প্রশান্তকুমার পাল জানাচ্ছেন, সম্ভবত এর প্রথমটিকে ‘নাট্যপরিচয়’ নামে পাওয়া যায় নাটকটির দ্বিতীয় খসড়ায় [রবীন্দ্রভবন সংগ্রহণ-সংখ্যা Ms. 151 (v)], যেটি অপরিবর্তিত আকারে প্রচলিত রক্তকরবী গ্রন্থে গৃহীত হয়েছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ নাটকটির ঘটনাস্থল ও বিভিন্ন প্রধান চরিত্রের বিবরণ দিয়ে একে সত্যমূলক আখ্যা দিয়ে লিখেছেন: ‘এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে কবির জ্ঞানবিশ্বাস-মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।’ (Raktakarabi)

১৩৩৩, ১৯২৬-এ রক্তকরবী প্রথম বই হয়ে প্রকাশিত হল বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে। মুদ্রণ করল রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন প্রেস। মুদ্রক ও প্রকাশক রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়। শতবর্ষ পেরিয়ে আজ অস্তমিত সেই শান্তিনিকেতন প্রেসের সূচনাও আমেরিকায় উপহার পাওয়া মুদ্রণযন্ত্র দিয়ে। মানুষকে ছোট আর অবদমিত করার যে-প্রবণতা পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক সভ্যতার, তাকে মেনে নিচ্ছেন না রবীন্দ্রনাথ, অ্যান্ড্রুজকে লেখা চিঠিতেই সেটা স্পষ্ট। সেই চিঠিতেই এটাও বলছেন যে একই প্রক্রিয়ায় আমাদের দেশে মানবতার অবদমন আর কাটছাঁট চলে দেশভক্তির নামে। ঘরে বাইরে বা চার অধ্যায়-এ তারই প্রবল বিরোধিতা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আর সেই বিরোধের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে তাঁর নিজস্ব জাতীয়তার ধারণা। (Raktakarabi)

একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথের ওই নিজস্ব জাতীয়তাবোধের সঙ্গে কীভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে প্রথম রক্তকরবী-র মুদ্রক শান্তিনিকেতন প্রেসের আদি ইতিহাস। রক্তকরবী লেখার ইচ্ছের বছর ছয়েক আগে ৮ জানুয়ারি ১৯১৭ আমেরিকার নেব্রাস্কা স্টেটের লিংকন শহরে অলিভার থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার বিষয় ছিল ‘ন্যাশনালিজম’। আর ওই দিনই লিংকনের বাসিন্দারা রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে শান্তিনিকেতনের পড়ুয়াদের উপহার দিলেন একটি যন্ত্র, মুদ্রণযন্ত্র। নাম ‘দ্য লিংকন প্রেস’। সে যন্ত্রের গায়ে ধাতুর পাতে খোদাই করা ছিল, ‘PRESENTED TO THE BOYS OF SHANTINIKETAN’।(Raktakarabi)

‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতা লেখার জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগে নজরুল তখন কারাবন্দি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বসন্ত’ গীতিনাট্য নজরুলকেই উৎসর্গ করেন। তার একটি কপি জেলে নজরুলকে পৌঁছে দেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।‘

শান্তিনিকেতনে ওই ছেলেদের স্কুলের জন্য টাকা জোগাড় করতেই তো রবীন্দ্রনাথ তখন আমেরিকায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। মাসে মাসে সুদ দিতে দিয়ে তখন তাঁর মাথার উপর তিরিশ হাজার টাকার দেনা। পরিকল্পনা করেছেন হাসপাতাল আর একটি টেকনিক্যাল বিভাগের। সে সবের জন্যই রীতিমতো ডলারের বিনিময়ে ভাষণ দিয়ে যাওয়া। আর সে সব ভাষণের বেশ কয়েকটির বিষয় জাতীয়তাবাদ। (Raktakarabi)

রক্তকরবী-র মুদ্রণ-ইতিহাসও তাই রবীন্দ্রনাথের ভাবনার ইতিহাসের সঙ্গে এইভাবে জড়িয়ে যায়। যেমন তার কোনও কোনও চরিত্রে ছায়া ফেলেন রবীন্দ্র-বন্ধুরা। রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘শিলঙে এই সময়ে অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় আছেন— কবির সহিত তাঁহার দেখাসাক্ষাৎ হয় প্রায়ই। রাধাকমল অল্পকাল পূর্বে বোম্বাই-এর শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন— সেই-সব কথা তিনি কবির কাছে গল্পচ্ছলে বলেন। রাধাকমল জীবনীলেখককে বলিয়াছেন যে কবি খুব মনোযোগ দিয়া তাঁহার কথাগুলি শুনিতেন; তখন কি তিনি জানিতেন যে কবির মনে একটি নাটকের প্লট জুটিতেছে। (Raktakarabi)

আরও পড়ুন: রক্তকরবী: শতবর্ষে রক্তকরবী

১৯৪৮ সালের ২৫ অক্টোবর লখনৌতে প্রভাতকুমারকে অধ্যাপক রাধাকমল এই তথ্যগুলি বলেন বলে জানিয়েছেন প্রভাতকুমার। এই রাধাকমলই ১৯১৪-য়, রবীন্দ্রনাথ যখন নতুন কালের পত্রিকা সবুজ পত্র নিয়ে রীতিমতো উৎসাহিত, ‘রবীন্দ্র-সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন’ অভিযোগ তুলেছিলেন। সেসব অভিযোগ তাঁর ‘সাহিত্যের আভিজাত্য’, ‘সাহিত্যে বাস্তবতা’র মতো প্রবন্ধে আছে। প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। (Raktakarabi)

রক্তকরবী-র একটি অধ্যাপক চরিত্রের নাম রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন ‘বস্তুবাগীশ’। ওই সময় শিলঙেই দীনেশচন্দ্র সেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গেও দেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের। কেউ কেউ ওই দুজনকে যথাক্রমে পুরাণবাগীশ ও চিকিৎসক চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়েছেন। কারাবন্দী অনশনরত কবি নজরুল ইসলামকেও কেউ কেউ খুঁজেছেন বিশুপাগল চরিত্রে। তার কারণও ছিল। ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতা লেখার জন্য রাজদ্রোহের অভিযোগে নজরুল তখন কারাবন্দি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘বসন্ত’ গীতিনাট্য নজরুলকেই উৎসর্গ করেন। তার একটি কপি জেলে নজরুলকে পৌঁছে দেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। ১৪ এপ্রিল ১৯২৩ নজরুলকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে বহরমপুর জেলে পাঠানোর নাম করে হুগলি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। (Raktakarabi)

“কোনও কোনও খসড়ায় নাটকটির নামের কোনও উল্লেখ নেই। নায়িকার নামও ‘খঞ্জন’ বা ‘খঞ্জনী’- ‘নন্দিনী’ নয়। খঞ্জনীর পরিবর্তে নন্দিনী এসেছে দ্বিতীয় খসড়ায়।”

নৈহাটি স্টেশনে ট্রেন বদলের সময় সাধারণ কয়েদির পোশাক তাঁকে পরানো হয়। ওই জেলে সুপারের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে নজরুল আমরণ অনশন শুরু করেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, “স্থির হল, শিলং-এ কবির কাছে চিঠি লেখা হবে, তিনি কাজীকে অনশন ভাঙতে অনুরোধ করবেন। কিন্তু কবি যা লিখলেন তাতে আমরা নিজেদের আরও অসহায় বোধ করলাম। তিনি লিখলেন, আদর্শবাদীকে আদর্শত্যাগ করতে বলা, তাকে হত্যা করারই সামিল। অনশনে যদি কাজীর মৃত্যুও ঘটে তাহলেও তার অন্তরের সত্য ও আদর্শ চিরদিন মহিমময় হয়ে থাকবে।” এই চিঠি অবশ্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু প্রশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন, রথীন্দ্রনাথকে লেখা তাঁর একটি তারিখহীন চিঠির বক্তব্য আলাদা: (Raktakarabi)

‘নজরুল ইসলামকে Presidency Jail এর ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলুম, লিখেছিলুম, Give up hunger strike, our literature claims you, জেল থেকে memo এসেচে The addressee not found। অর্থাৎ আমার message ওকে দিতে চায় না কেননা নজরুল প্রেসিডেন্সি জেলে না থাকলেও ওরা নিশ্চয় [জানে] সে কোথায় আছে। অতএব নজরুল ইসলামের আত্মহত্যায় ওরা বাধা দিতে চায় না।’ (Raktakarabi)

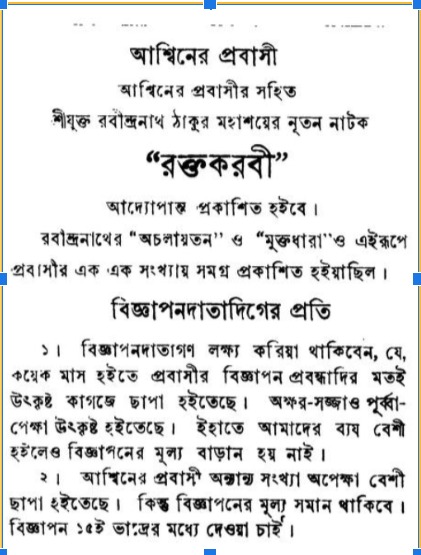

এ নাটক তাই খুব আলাদা ছিল, ভীষণ সমসাময়িক ছিল। তাই কি সে কালের রীতিতে কিছুটা ব্যতিক্রমী ভাবেই প্রবাসী পত্রিকা ১৯২৪-এর আশ্বিন মাসে একটি সংখ্যায় ছেপেছিল পুরো নাটকটাই? আশ্বিন ১৩৩১-সংখ্যা প্রবাসী-তে ‘রক্তকরবী’ সম্পূর্ণ মুদ্রিত হল। সে মুদ্রণের নানা ভুল নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিরক্তিও প্রকাশ করেন। রথীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখছেন: (Raktakarabi)

“রক্তকরবী’র একটা corrected কপি তোমার কাছে পাঠাচ্ছি— এটা তোমারই কাছে carefully রেখে দিও। যখন বই ছাপান হবে তখন দরকার হবে। “রক্তকরবী”তে মাঝে একজায়গায় কথাবার্তার উলোটপালট কিছু হয়ে গেছে। বাবা বল্লেন তাঁর কাছে mss. নেই বলে correction করতে পারলেন না। ইংরেজি “Red Oleanders”এর ২১ ও ২২ পাতায় যে কথাবার্তা আছে সেইটাই ঠিক— বাংলাটা তার সঙ্গে তুলনা করে দেখে রেখো।” (Raktakarabi)

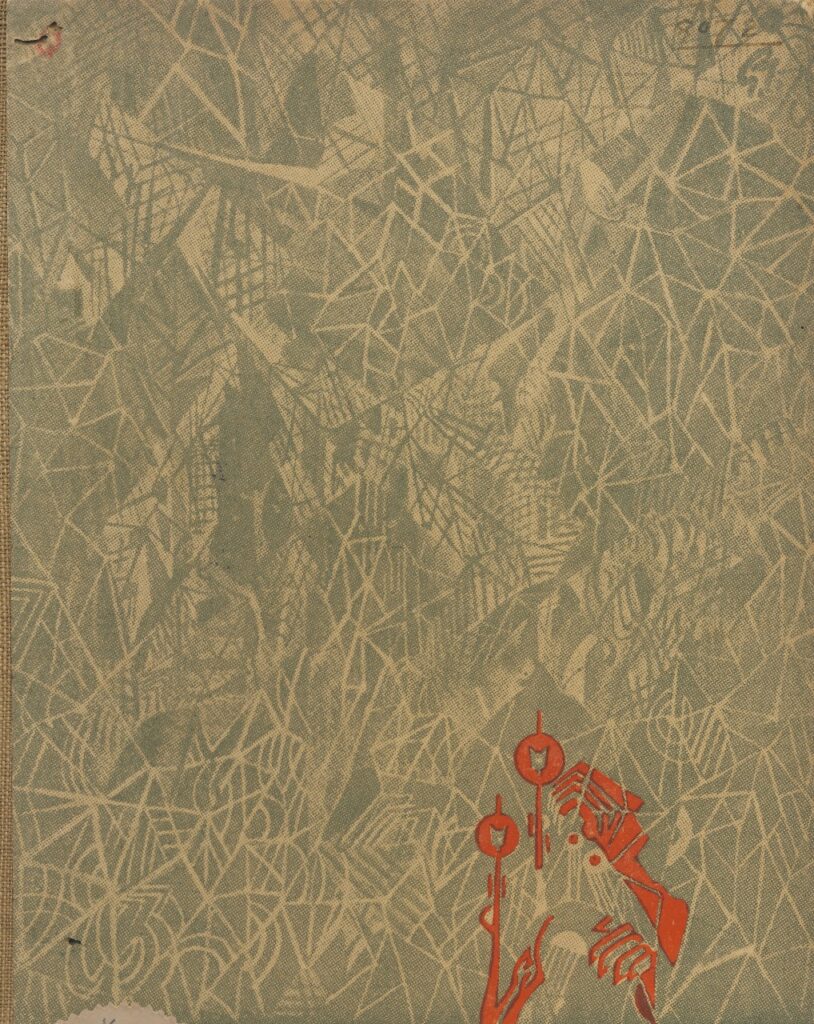

“পত্রিকা থেকে যখন আলাদা করে নাটক-অংশটি বাঁধিয়ে প্রকাশ করা হল তখন তার প্রচ্ছদে রইল গগনেন্দ্রনাথেরই আশ্চর্য একটি ছবি— একটি সাদাকালো জালের আবরণ আর তার নীচের ডান দিকে টকটকে লাল-এ একটি মানুষের আভাষ।”

রক্তকরবী-র নানা খসড়ার পাণ্ডুলিপিগুলিও কবির মনের রচনাপ্রক্রিয়ার নানা হদিশ দেয়। কোনও কোনও খসড়ায় নাটকটির নামের কোনও উল্লেখ নেই। নায়িকার নামও ‘খঞ্জন’ বা ‘খঞ্জনী’- ‘নন্দিনী’ নয়। খঞ্জনীর পরিবর্তে নন্দিনী এসেছে দ্বিতীয় খসড়ায়। আবার সেই পাঠেই কোথাও কোথাও ‘সুনন্দা’ও আছে। তবু নন্দিনী-ই যেন রক্তকরবী-তে রবীন্দ্রনাথের প্রিয়তম। তাই, নাটকের নাম রক্তকরবী হলেও তার প্রস্তাবনার প্রথম বাক্যেই রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, (Raktakarabi)

‘আজ আপনাদেব বাবোয়ারী সভায় আমার “নন্দিনী”র পালা অভিনয়। প্রায় কখনো ডাক পড়ে না, এবাবে কৌতূহল হ’য়েছে। ভয় হ’চ্ছে, পালা সাঙ্গ হ’লে ভিখ মিলবে না, কুত্তা লেলিয়ে দেবেন। তারা পালাটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি ক’রার চেষ্টা ক’রবে। এক ভরসা, কোথাও দন্তস্ফুট করতে পারবে না। (Raktakarabi)

আরও পড়ুন: রক্তকরবী’: বিগ ব্রাদার— The ‘Terrifying Bigness’

প্রবাসী যে-রক্তকরবী প্রকাশ করেছিল তার অলংকরণ করেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পত্রিকা থেকে যখন আলাদা করে নাটক-অংশটি বাঁধিয়ে প্রকাশ করা হল তখন তার প্রচ্ছদে রইল গগনেন্দ্রনাথেরই আশ্চর্য একটি ছবি— একটি সাদাকালো জালের আবরণ আর তার নীচের ডান দিকে টকটকে লাল-এ একটি মানুষের আভাষ। পরে রক্তকরবী-র গ্রন্থপ্রকাশেও এ-ই ছিল প্রচ্ছদ। আজও তা-ই আছে। নিরাভরণ জমিতে শুধু গ্রন্থনাম আর লেখকনাম দিয়ে যে প্রচ্ছদ-রীতি বিশ্বভারতী-র রক্তকরবী সেখানেও অ-পূর্ব একা। (Raktakarabi)

রক্তকরবীর এই গ্রন্থ-প্রকাশই শতবর্ষে পা দিল এ বছর। গ্রন্থ-নির্মাণের ইতিহাসে এই শতায়ু ইতিহাস হয়ে থাকবে বই কী!

মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ছবি সৌজন্য- লেখক

আশিস পাঠক বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের প্রকাশনা ও বিপণন আধিকারিক।

আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিকতার পাশাপাশি নানা সময়ে যুক্ত থেকেছেন সাহিত্য অকাদেমি, বাংলা আকাদেমি, কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বিভাগের নানা প্রকল্পে, নানা পুরস্কারের বিচারক হিসেবে। সংস্কৃতির নানা মহলে তাঁর আগ্রহ, বিশেষ আগ্রহ রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থবিদ্যায়।