বাঙালির সঙ্গে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বইয়ের গন্ধ! আর এই বইয়েরই খনি- তিলোত্তমার কলেজ স্ট্রিট বইপাড়া। প্রায় ২০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ছোট-বড় নানা প্রকাশনা সংস্থা। তবে মূল বইপাড়া থেকে বেশ কিছুটা দূরে অবস্থান করেও, সাফল্যের সঙ্গে শতবর্ষের মাইলফলক পার করেছে এক বাংলা প্রকাশনা (Bengali publisher)। ট্রাম লাইন ধরে, বিবেকানন্দ রোড চৌরাস্তা থেকে হেদুয়ার দিকে যেতে গেলে, স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক বাড়ির ঠিক উল্টোদিকেই চোখে পড়বে বইপ্রেমীদের অন্যতম প্রিয় এই ঠিকানা– ডি এম লাইব্রেরি। বিগত ১০০ বছরে প্রতিনিয়তই কোনও না কোনও ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে এই প্রকাশনা, সাক্ষী থেকেছে বহু উত্থান-পতনের। চলুন, আজ ফিরে দেখা যাক এই প্রতিষ্ঠানের সোনালি ইতিহাস এবং কিছু অজানা অধ্যায়ের দিকে।

১৯২০ সাল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কলকাতায় স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার তখন তুঙ্গে, সদ্য দ্বীপান্তর থেকে ফিরেছেন বিপ্লবী বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ও তাঁর সহযোগীরা। বৌবাজারের দপ্তরে পথ চলা শুরু হয়েছে ‘বিজলী’ পত্রিকার। সেই সময় নলিনীকান্ত সরকারের সুপারিশে, বাঘাযতীনের অনুগামী দৃঢ়চেতা এক যুবক অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে যোগ দিলেন ‘বিজলী’-র দপ্তরে। যুবকের নাম গোপালদাস মজুমদার। মাসিক বেতন পঁচিশ টাকা, সঙ্গে লাগোয়া মেসে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। এই দপ্তরেই তাঁর প্রকাশনা শিল্পে হাতেখড়ি। একই অফিসে তখন ম্যানেজার হিসাবে কাজ করছেন বিধুভূষণ দে। দু’জনে কাঁধে করে বই বিক্রি করতেন; এভাবেই বন্ধুত্বের সূত্রপাত। ‘বিজলী’তে তখন প্রকাশিত হচ্ছে অগ্নিযুগের সব বিপ্লবীদের লেখা। এই সমস্ত লেখাকে স্বত্বসহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে গোপালদাস ও বিধুভূষণ একত্রে প্রতিষ্ঠা করলেন তাঁদের নিজস্ব প্রকাশনা সংস্থা। দুই বন্ধুর পদবির আদ্যাক্ষর মিলিয়ে সংস্থার নাম হল দে-মজুমদার, সংক্ষেপে ডি এম লাইব্রেরি (D M Library)।

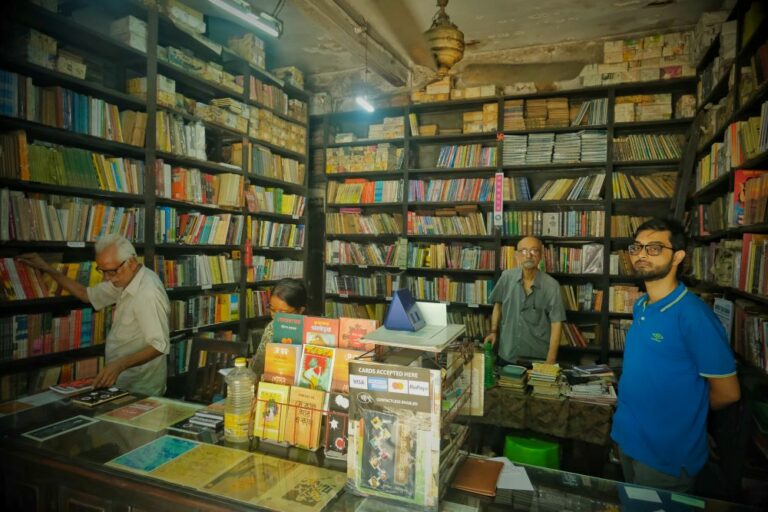

একই সময় ‘বিজলী’তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পাচ্ছে বারীন ঘোষের আত্মকথা। লেখকের অনুমতি নিয়ে ১৯২২ সালে ডি এম লাইব্রেরি প্রকাশ করল তার প্রথম বই– ‘বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী’। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা জুড়ে সশস্ত্র আন্দোলনের ঝড় বইয়ে দিল এই বই। ব্রিটিশ সরকার প্রমাদ গুনল। পুলিশ ‘বিজলী’ পত্রিকা তথা ডি এম লাইব্রেরির তৎকালীন অফিস তছনছ করে দিল। তাঁরা বুঝলেন আস্তানা বদলাতে হবে। ডি এম লাইব্রেরিকে নিয়ে এসে উঠলেন ৬১ নম্বর, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট-এর একটি ছোট্ট ঘরে। ‘বিজলী’ পত্রিকার অফিসে যে আসবাব ছিল, তার অনেকটাই দিয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। যখন তাঁরা ছেড়ে আসছেন তখন পত্রিকার অন্যান্য সদস্যরা একটা টেবিল, চেয়ার এবং আলমারি গোপালদাসকে দিয়ে বললেন, ‘তোমরা যদি দোকান খোলো তখন তো লাগবে, এগুলো নিয়ে যাও।’ ওই আলমারিতেই প্রথম দিকে ডি এম লাইব্রেরির সব বই রাখতেন তাঁরা, যে আলমারি এখনও দোকানে গেলেই দেখা যায়।

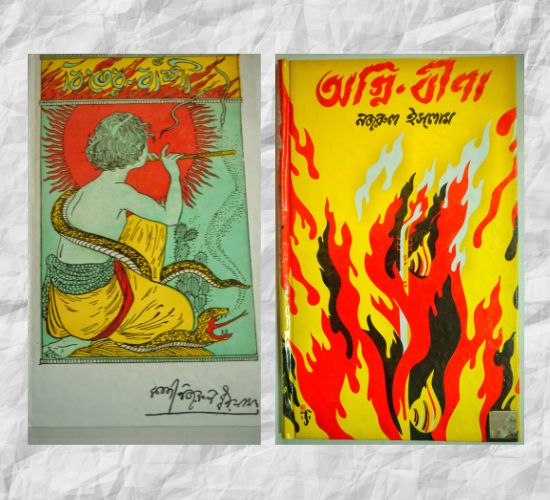

তবে কিছুদিন যেতে না যেতেই বিপর্যয়। দোকান চলবে কিনা, ধারদেনাগ্রস্থ হয়ে পড়বেন কিনা— এমন নানা কথা ভেবে বিধুভূষণ ত্যাগ করলেন সম্পর্ক। কিন্তু গোপালদাস দমলেন না। সংস্থা থেকে বাদ দিলেন না প্রাক্তন সহকর্মী তথা সুহৃদের নামও। প্রকাশনার সম্বল বলতে তখন গুটিকয়েক বই, ‘বারীন্দ্রের আত্মকথা’, শচীন সেনগুপ্তর ‘চিঠি’, নলিনীকান্ত গুপ্তের ‘স্বরাজ গঠনের ধারা’, সুরেশ চক্রবর্তীর ‘সাকি’। এই ঘটনার বছরদেড়েক পর, কালবৈশাখির মতো দোকানে ঢুকে এলেন এক ঝাঁকড়াচুলো যুবক, বিজলী পত্রিকায় থাকতে থাকতেই তাঁদের পরিচয়, বললেন- ‘গোপালদা, আমার বই ছাপবে তুমি?’। যুবকের নাম কাজী নজরুল ইসলাম (Kazi Nazrul Islam)। লেখালিখির জগতে নজরুল তখন যথেষ্ট পরিচিত নাম, ফলে তাঁর বই ছেপে বড় প্রকাশকদের মতো টাকা দিতে পারবেন না ভেবে গোপালবাবু যখন ইতস্তত করছেন, তখন একপ্রকার জোর করেই অন্য প্রকাশনার থেকে বই তুলে ডি এম লাইব্রেরিকে ছাপতে দিলেন নজরুল। প্রকাশিত হল ‘দোলনচাঁপা’!

এর পর গ্রেনেডের মতো একটির পর একটি বই – ‘অগ্নিবীণা’, ‘বিষের বাঁশী’, ‘সঞ্চিতা’, ‘চক্রবাক’, ‘বুলবুল’… কিন্তু পরাধীন ভারতে নজরুল তখন শাসকের চক্ষুশূল। ফলে ‘বিষের বাঁশী’ প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সব বই বাজেয়াপ্ত করল ইংরেজ সরকার। প্রকাশকের এক রাত্তির হাজতবাস। সেই সময়ের কথা বলতে গিয়ে স্মৃতিকথা ‘স্মরণ-বরণ’ বইয়ে গোপালদাস লিখেছেন, “দোকানস্থিত সব বই খোয়া গেলেও শাপে বর হল। দপ্তরিখানায় কিছু বিষের বাঁশী বাঁধাবার জন্য পড়েছিল। পুলিশ তার সন্ধান পায়নি। ঝড়ের হাওয়ায় গোপন রক্ষিত সেই বইয়ের সমস্ত কপি বিক্রি হয়ে গেল।” ধীরে ধীরে লাভের মুখ দেখল ডি এম লাইব্রেরি। বই বিক্রির কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “নজরুলের কবিতা, গানের বহু বই প্রকাশ করে আমি ধন্য হয়েছি। তখনকার দিনে বাইশশো করে ছাপা বই এক বছরের মধ্যে ফোর্থ এডিশন হওয়া দুঃস্বপ্নের কথা। নজরুলের ‘বুলবুল’ কিন্তু তাই হয়েছিল। দাম পাঁচ সিকা। পাঁচ সিকা থেকে কত সিকে যে লাভবান হয়েছি তা ঈশ্বরের অনুগ্রহ, নজরুলের বন্ধুপ্রীতি এবং আমার সৌভাগ্যের নিদর্শন।”

নজরুলই এরপর নিয়ে এলেন কল্লোল যুগের লেখকদের। সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিজাত প্রকাশকদের কাছে তখন তাঁরা ছিলেন অস্পৃশ্য। গোপালদাস যত্ন নিয়ে ছাপলেন তাঁদের বই। ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থে সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন, “কল্লোল পত্রিকার মাহাত্ম্যের এক ব্যক্তি ভাগীদার আছেন। তিনি ডি এম লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ গোপালদাস মজুমদার। কাজী নজরুল হইতে আরম্ভ করিয়া কল্লোল গোষ্ঠীর অধিকাংশের রচনা পুস্তকাকারে ইনিই প্রথম ছাপাইয়াছিলেন। তাহা না হইলে ইহাদের মধ্যে অনেককেই হয়ত তৎক্ষণাৎ সাহিত্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হইত।” তবে শুধু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বা বুদ্ধদেব বসুই নন, পাশাপাশি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা সমরেশ বসু, অনেকেরই প্রথম বইয়ের প্রকাশক ডি এম লাইব্রেরি। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর, বনফুল, শৈলজানন্দ, হেমেন্দ্রকুমার রায়, বিষ্ণু দে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের বইও ছাপতে শুরু করেন তিনি। জীবনানন্দ দাশের ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ প্রথম প্রকাশ পায় এই প্রকাশনা থেকেই। নতুন লেখকদের আশ্রয় ছিলেন সবার প্রিয় ‘গোপালদা’।

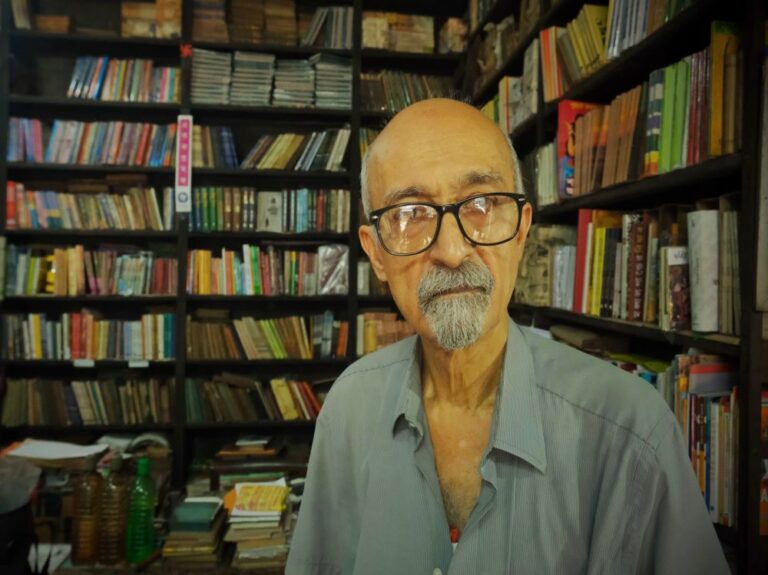

দোকানের বর্তমান কর্ণধার গোপালবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র আশিস গোপাল মজুমদার বলেন, “নজরুল জ্যাঠাকে গোপালদা বলে ডাকতেন। পরে সেই গোপালদা নামটাই ছড়িয়ে গেল। আমি আসার পর দেখেছি অনেক অল্পবয়সী লেখকরাও জ্যাঠাকে গোপালদা বলেই ডাকতেন।” শুধু লেখকই নন, প্রকাশনার ছাপাই-বাঁধাইকর্মী, কর্মচারীদেরও আগলে রাখতেন তিনি। রমাপদ চৌধুরী ‘আমাদের গোপলদা’ শীর্ষক লেখায় লিখেছেন, “অন্তত এক ডজন প্রেস তাঁরই টাকায় গড়ে উঠেছিল। অসংখ্য দপ্তরিখানাও। বেকার মানুষ কিংবা পড়ন্ত প্রেস মালিককে মোটা টাকা দিয়ে বলেছেন, চেষ্টা কর। কেউ দাঁড়িয়েছে, কেউ দাঁড়ায়নি। তিনি তাঁকে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়েছেন।” দোকানের পুরানো কর্মচারী সোমনাথ বসু জানালেন, “দুপুরে আমাকে না খাইয়ে উনি কোনওদিন খেতেন না। বাড়ি থেকে ওঁর জন্য যা খাবার আসত, তা সকলের সঙ্গে ভাগ করেই খেতেন।”

আনন্দবাজার পত্রিকায় যাতায়াতের সূত্রে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় রমাপদ চৌধুরী, বিমল করের সঙ্গে। পূর্ণেন্দু পত্রীর সঙ্গেও এইভাবেই ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠলে প্রথমে টাকা নিয়ে ও পরে বিনা পারিশ্রমিকেই বহু বইয়ের প্রচ্ছদ করে দিয়েছেন তিনি। এখান থেকেই প্রকাশ পায় পূর্ণেন্দু পত্রীর বই ‘সিনেমা সিনেমা’। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির শেষ শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, একাধারে বোহেমিয়ান অন্যদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে জিনিয়াস সুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুর ওরফে সুভো ঠাকুরের বিতর্কিত গ্রন্থ ‘নীল রক্ত লাল হয়ে গেছে’ প্রকাশ করেন তিনি। ছেলেবেলায়, মেজদা, বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্রের হাত ধরে বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়েছিলেন গোপালদাস। সেই বিপ্লবী জেদটা আজীবন বুকের মধ্যে জিইয়ে রেখেছিলেন। একেও দেশসেবাই ভাবতেন। নিজের রোমাঞ্চকর জীবনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর স্মৃতিকথায়। ১৯৩০ সাল নাগাদ ৬১ নম্বর, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট-এর দোকান ছেড়ে অক্সফোর্ড মিশনের থেকে গোপালদাস ভাড়া নেন বর্তমান ঠিকানা ৪২, বিধান সরণির দোকানটি।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে আর দোকানে আসতে না পারলে, সত্তরের দশকে দোকানের ভার ন্যস্ত করেন ভাই এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের ওপর। সেই থেকে ডি এম লাইব্রেরির জয়যাত্রা আজও অব্যাহত। প্রকাশনা জগতে বিরল এক ধারা তৈরি করেছিলেন গোপালদাস মজুমদার। আজও তা রক্ষায় ব্রতী গোপালবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র আশিস গোপাল মজুমদার ও তাঁর পুত্র অরিত্র গোপাল মজুমদার। এই আকালেও ডি এম লাইব্রেরি লড়াই করে ফেরাতে চাইছে বাংলা প্রকাশনার সেই স্বর্ণযুগ। মাঝে কিছুটা পিছিয়ে পড়লেও, প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন ই-বুক তৈরির দিকেও নজর দিচ্ছেন তাঁরা। অরিত্র গোপাল জানান, “ইতোমধ্যেই আমাদের বেশ কিছু বিখ্যাত বই ই-বুক আকারে প্রকাশিত। অন্যান্য নতুন বইগুলোকেও ছাপা মাধ্যমের পাশাপাশি আমরা ই-বুক করারও পরিকল্পনা করছি। তাহলে পিডিএফ পড়ার বদলে, কিন্ডলে অফিসিয়াল ই-বুক, অর্থাৎ ই-পাব বা মোবি ফরম্যাটেও মানুষ তা পড়তে পারবেন।”

শুধু নতুন বইই নয়, তাঁরা ভাবছেন পুরানো বই পূনর্মুদ্রণ করার কথাও। গত বইমেলায় শতবর্ষ উপলক্ষ্যে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে তাঁদের প্রথম বই সটীক ‘বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী’ এবং বাঙালি সার্কাস উদ্যোক্তা কৃষ্ণলাল বসাকের আত্মকথা ‘বিচিত্র ভ্রমণ’। প্রকাশ পেয়েছে নতুন প্রজন্মের লেখকদের প্রবন্ধ সংকলন ‘@ কলকাতা’। ফলে একথা বলাই যায় এই ইতিহাস শুধুই কোনও প্রকাশক বা সংস্থার ইতিহাস নয়, এর পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে শতাব্দীব্যাপী বাংলার রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির গৌরবময় গাথা।

ছবি সৌজন্য: সঞ্জিত চৌধুরী

সৌরপ্রভর জন্ম হাওড়ায়। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরত। ফলে ছাত্র হিসাবে পরিচয় দিতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। কেতাবি পড়াশোনার পাশাপাশি আকাশবাণী কলকাতায় কর্মরত। বেশ কিছু পত্রপত্রিকা ও পোর্টালে নিয়মিত লেখালিখি করে থাকেন। পছন্দের বিষয় সাংস্কৃতিক ইতিহাস। ইতোমধ্যে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা দুই।