কেমন মানুষ ছিলেন রাজশেখর বসু? আজ বাংলা সাহিত্যের এই প্রায়ান্ধকার সময়ে তাঁকে ফিরে দেখতে, ফিরে ডাকতে ইচ্ছে জাগে সাহিত্যপ্রেমী বাঙালির। তাঁর লেখাজোকা, রসসৃষ্টি, ছবি নিয়ে অনেক চর্চা বাঙালি করেছে এযাবৎকাল। কিন্তু তাতে মানুষ রাজশেখর কতটুকু ধরা পড়েছেন, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। কারণ, নিজের বিষয়ে তিনি ছিলেন আশ্চর্য রকমের নীরব।

সারাজীবনে একটিমাত্র সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন ১৯৬০ সালে, তাঁর আশি বছরের জন্মদিনের ঠিক দু’দিন আগে। তখনও কথা বলেছেন অতি সাবধানে, সযতনে — যেন কোনওপ্রকার অভিযোগ, অনুযোগ, ক্ষোভ বা বিতর্ক জন্ম না নেয় তাঁর কথা থেকে। সাক্ষাৎকারপ্রার্থীকে স্পষ্ট বলেছেন, ‘এসব কথা টুকবেন না। এসব কথা শুধু আপনার এবং আমার মধ্যে। এখন এই বয়সে আমি আমার বন্ধুদের কাউকেই ক্ষুণ্ণ করতে চাই না।’

এত বিপুল বৈচিত্রে ভরা জীবন কাটিয়েও আধখানা স্মৃতিকথাও কোথাও লিপিবদ্ধ করে যাননি। তাঁর এই নিরহঙ্কার, গর্বহীন অস্তিত্ব আজকের ঢাক-ঢোল পেটাবার যুগে একরকম অবিশ্বাস্য, অসম্ভব বলেই বোধ হয়।

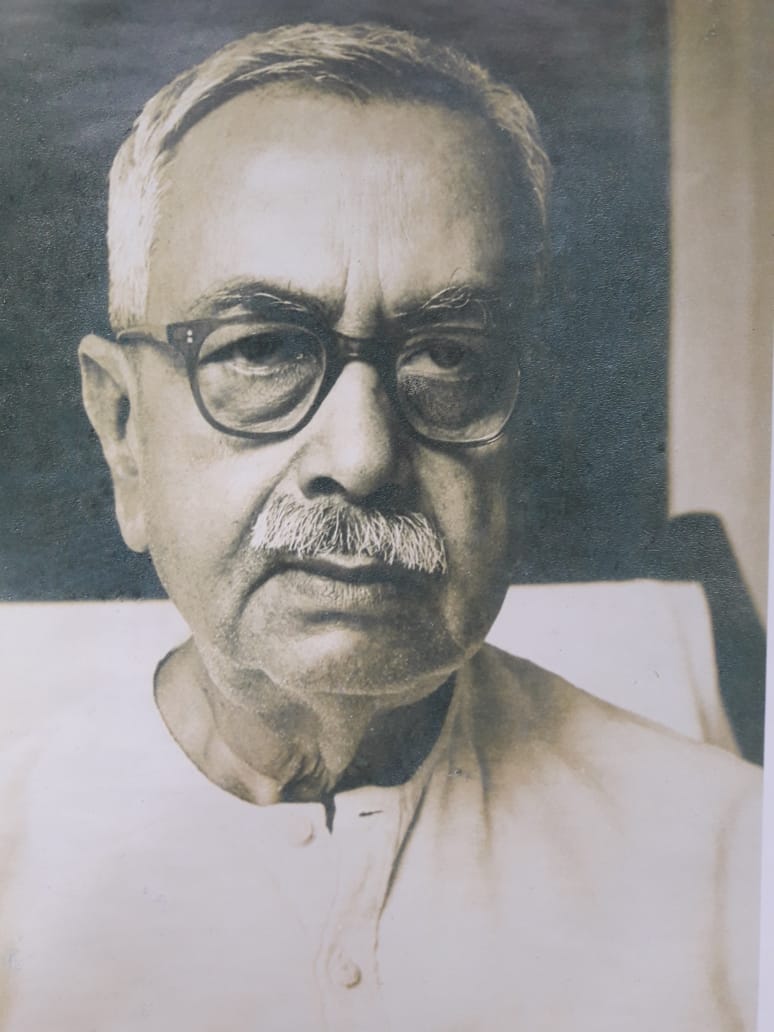

লেখায় যিনি ব্যঙ্গের কশাঘাত হানেন অবলীলায়, তাঁরই মুখে হাসি বিরল, একটিও হাসিমাখা ছবি পাওয়া যায় না অন্তর্জাল খুঁড়েও। ভাবতে কি অবাক লাগে না, যে এমন একজন গুরুগম্ভীর মানুষ, তিনি কীভাবে এমন অনাবিল হাস্যরস ও কৌতুক সৃষ্টি করে গিয়েছেন! তাঁর জীবনের চরম যন্ত্রণার ঘটনাটি ঘটে যায় ১৯৩৪ সালের ১৭ এপ্রিল। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে মারা যান তাঁর মেয়ে-জামাই।

এই ঘটনার বেশ কিছুকাল আগে তাঁর জামাতা অমরনাথ পালিত আক্রান্ত হয়েছিলেন দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে। তখন অমরনাথের বয়স মাত্র চুয়াল্লিশ বছর। রাজশেখর হয়তো মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন অমরনাথের মৃত্যুর জন্য। কিন্তু নিজের একমাত্র কন্যার এই হঠাৎ চলে যাওয়া তাঁর কাছে ছিল এক চরম আঘাত। স্বামীর মৃত্যুর আশঙ্কায় হঠাৎ জ্ঞান হারান রাজশেখরের কন্যা প্রতিমা। আর চেতনা ফেরেনি। এর কয়েক ঘণ্টা পরেই চলে গেলেন অমরনাথ। দুজনকেই দাহ করা হল একই চিতায়। কী নিদারুন ঘটনা ছিল সেটা। কিন্তু এসবের পরেও ভেঙে পড়লেন না রাজশেখর। তাঁর কলমও থামল না।

তাঁর এই চরিত্রের সঙ্গে কিছুটা মিল পাওয়া যায় জঙ্গিপুরের শরৎ পণ্ডিত দাদাঠাকুরের। কারণ অতীতের ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা জানতে পারি যেদিন জঙ্গিপুরের স্থানিয় শশ্মানে দাদাঠাকুরের একমাত্র ছেলে চিতায় পুড়ছে, তখন দাদাঠাকুর রেডিওর অনুষ্ঠানের জন্য নিশ্চিন্ত মনে হেঁয়ালি লিখে যাচ্ছিলেন। জীবন বা পরিবারের প্রতি এঁরা নিরাসক্ত ছিলেন না। নিরাসক্ত ছিলেন জীবনযাত্রায় চলতে গেলে যে সুখ-দুঃখ আসে, তার প্রতি। কন্যা এবং জামাতার মৃত্যুর পরদিনই সকালে রাজশেখর লিখলেন, ‘সতী’ শিরোনামের কবিতাটি:

‘চকিতে উঠিয়া রথে বসে সীমান্তিনী

বিদ্যুৎ-প্রতিমা সম। শিরে হানি’ কর

বলে যম — ‘কি করিলে কি করিলে দেবী!

নামো নামো এ রথ তোমার তরে নয়।’

এর আট বছরের মধ্যেই তিনি বিপত্নীক হন। অথচ কলমে তার প্রকাশ ঘটেনি কখনও। কেবল চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘মন বলছে, নিদারুণ দুঃখ, চারিদিকে অসংখ্য চিহ্ন ছড়ানো, তার মধ্যে বাস করে স্থির থাকা যায় না। বুদ্ধি বলছে, শুধু কয়েক বছর আগে পিছে। …এবারে শোক উস্কে দেবার লোক নেই, আমার স্বভাবও কতকটা অসাড়, সেজন্য মনে হয় এই অন্তিম বয়সেও সামলাতে পারব।’

এর শেষে জুড়ে দিয়েছিলেন গীতার সেই অমোঘ বাণী – দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনা সুখেষুবিগতস্পৃহ, বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।। সম্ভবত সেই কারণেই হয়তো রামায়ণ-মহাভারতের মতো শ্রীমদভাগবতগীতা অনুবাদে ব্রতী হয়েছিলেন রাজশেখর। সাহিত্যসৃষ্টি ব্যাতীতও হয়তো কোনও গূঢ় কারণ ছিল এই কাজের, যা পাঠকের কাছে আজও অজানা।

আসলে, রাজশেখর বসু ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন কিনা, এক কথায় এর উত্তর দেওয়া কঠিন। তাঁর কর্মক্ষেত্রের সাধনা দেখলে নেতিবাচক উত্তরই মাথায় আসে। রসায়নবিদ রাজশেখর ছিলেন এক চরম যুক্তিবাদী মানুষ। প্রকাশ্যে কখনও ঈশ্বরবিশ্বাস দেখাননি। কোনও বাহ্যিক আচার-আচরণের প্রতি তাঁর কোনওরকম শ্রদ্ধা ছিল না।

অথচ আট বছর বয়স থেকে আমিষ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। কলে ইঁদুর পড়লে ছেড়ে দিতেন। আত্মীয়েরা বলতেন, এ ছেলে সন্ন্যাসী হবে। পরবর্তীকালে সাহিত্যসৃষ্টির সময়ে ‘আমিষ নিরামিষ’ প্রবন্ধে অঘোর দত্তের মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন সম্ভবত তাঁর নিজেরই কথা—‘যদি জেরা কর কেন রুচি হয়না, তবে ঠিক উত্তর দিতে পারব না। হয়তো পাকযন্ত্রের গড়ন এমন যে আমিষ সয় না কিংবা পুষ্টির জন্য দরকার হয় না। হয়তো ছেলেবেলায় এমন পরিবেশে ছিলাম বা এমন কিছু দেখেছিলাম শুনেছিলাম বা পড়েছিলাম যার প্রভাব স্থায়ী হয়ে আছে।’

নিজেকে ‘রসসাহিত্যিক’ বলতেও ঘোর আপত্তি ছিল রাজশেখরের। রাগ করে বলতেন, ‘রসসাহিত্যিক আবার কি; আমি কি হাঁড়িতে রস ফুটিয়ে তৈরী করি?’ অথচ হেঁশেলপনায় ছিল তাঁর দারুণ আগ্রহ। চমৎকার আচার বানাতে পারতেন। পাকশালের সুবিধের জন্য তৈরি করেছিলেন তরল মশলা। রান্না নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে তাঁর ছিল মহা উৎসাহ। এসবের ফলশ্রুতিই ছিল জিলিপর পুডিং এবং কুমড়োর স্যান্ডুইচ! রাজশেখর বসুর নাতনির পুত্র দীপংকর বসুর স্মৃতিচারণায় ধরা দেয় ব্যক্তি রাজশেখরের এক অচেনা ছবি!

রাজশেখর নাকি নিজেকে ‘জ্যাক অব অল ট্রেড্স মাস্টার অব নান’ বলতেন। আর দীপংকর সেটা বদলে করেছিলেন— ‘জ্যাক অব অল ট্রেড্স মাস্টার অব ফিউ’। জানেন সব কিছু এবং পারেনও অনেক কিছু।

কী কী পারতেন?

গোনার জন্য তৈরি করেছিলেন অ্যাবাকাস। বই বাঁধাতে পারতেন, কাজের জন্য ফাইল নিজেই বানিয়ে নিতেন। নিজে হাতে সেলাই করে নিতেন ক্যাম্বিসের ব্যাগ। নিজের পোশাক নিজে কাচতেন। দাড়ি কামিয়ে ব্লেড রোদে দিতেন। যে সাদা খদ্দরের গলাবন্ধ কোট আর ধুতি পরে বাইরে বেরোতেন, তাতে অনেক পকেট থাকত, চশমা-পেনসিল-ইরেজ়ার-ছুরি রাখার ব্যবস্থা।

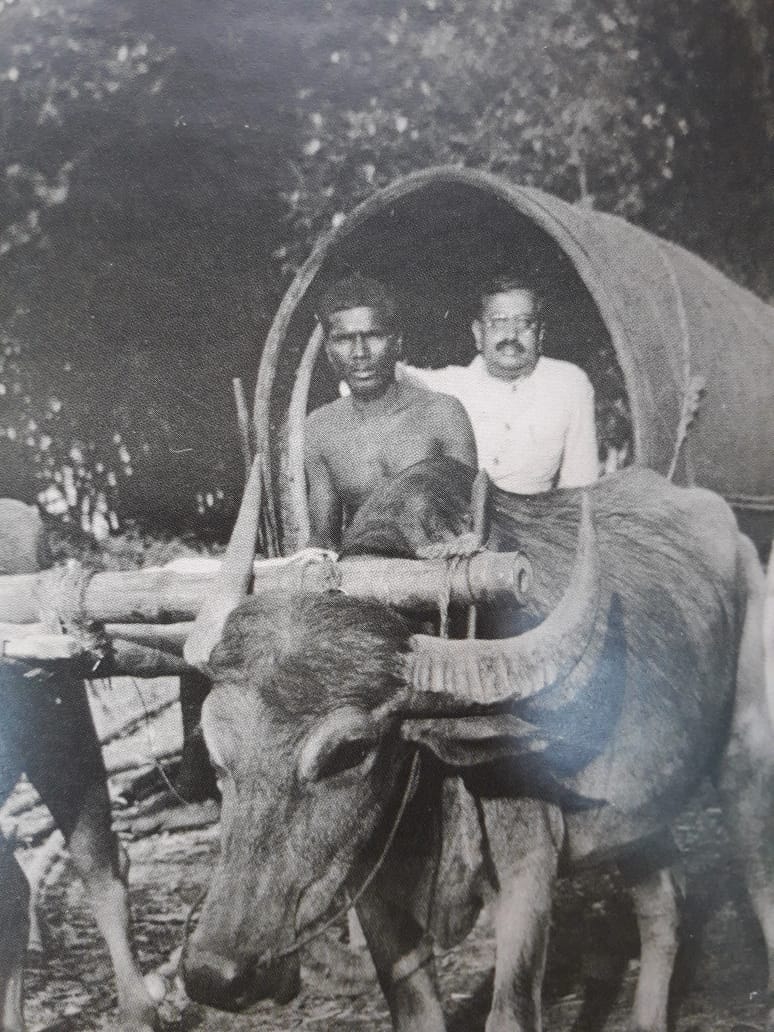

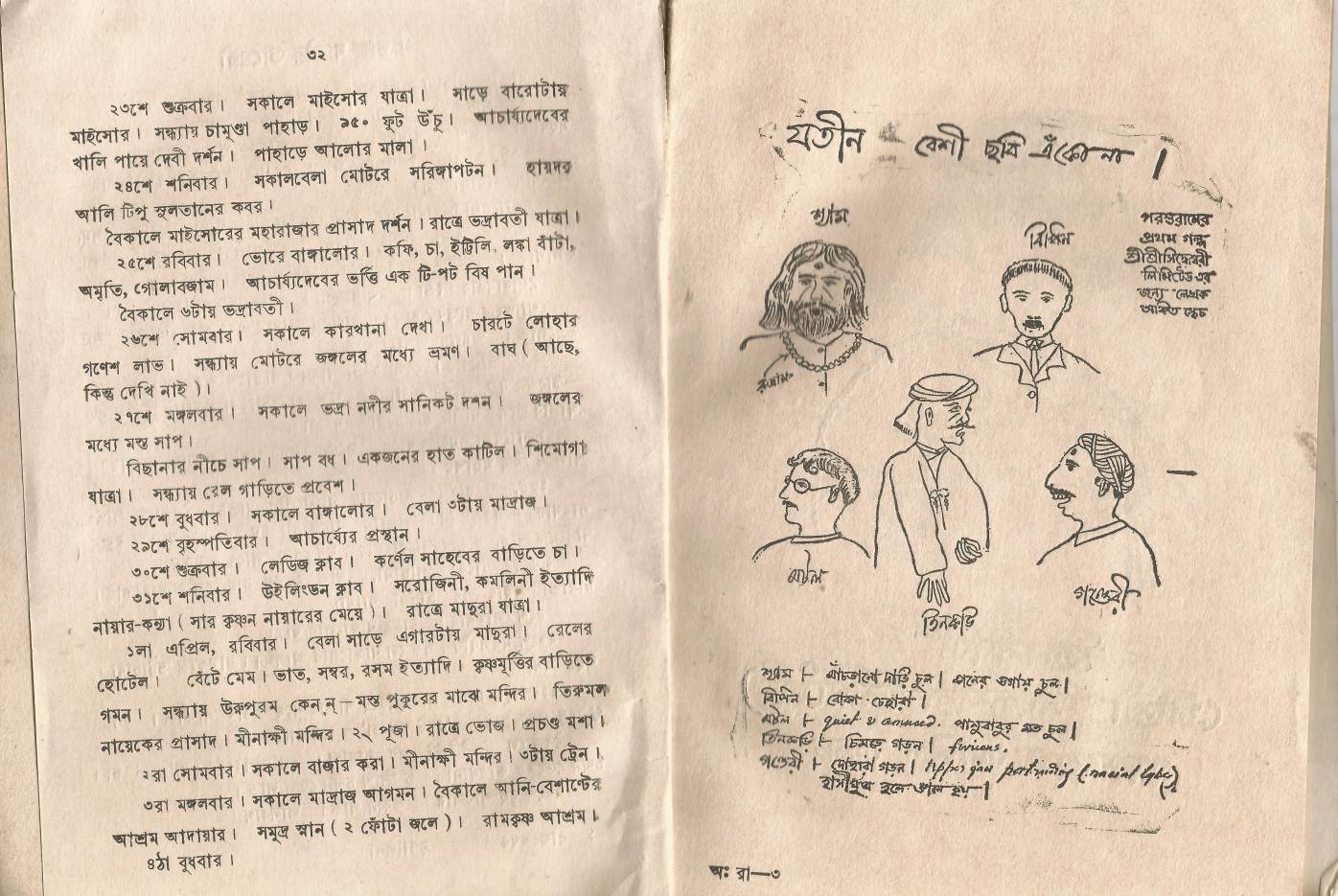

তাঁর জীবন ছিল কঠোরভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ। কোথাও বেড়াতে গেলে রেলের কামরায় রাজশেখরের করে দেওয়া ছক অনুযায়ী ভৃত্য সব জিনিসপত্র সাজিয়ে দিত। সঙ্গে থাকত ছোট মই। মেরামতির প্রয়োজন হলে নিজেই সারতেন। খুব খুঁতখুঁতেও ছিলেন। বকুলবাগানের বাড়ির রং-পরিকল্পনাও করেছিলেন স্বহস্তে। শুধু কি তাই? যে কালি দিয়ে লিখতেন, তার বিশদ প্রস্তুতপ্রণালী তৈরি করে লিখে রেখেছিলেন। নিজের হাতে লিখে তৈরি করতেন তাঁর প্রকাশিতব্য বইয়ের বিজ্ঞাপন। অসাধারণ ছবিও আঁকতেন।

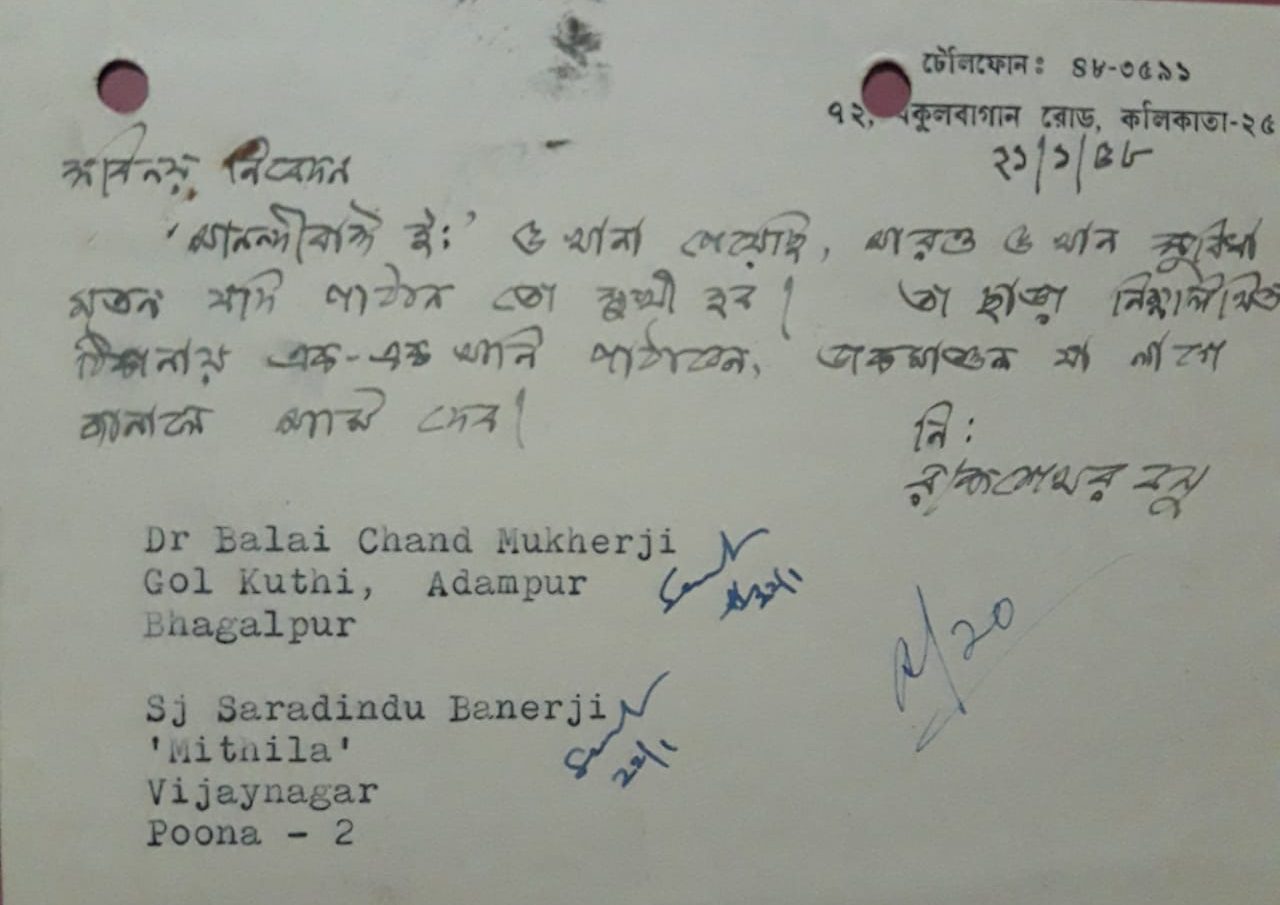

কাজেই, এ কথা খুবই স্বাভাবিক যে রাজশেখর বসুর লেখা কম্পোজ করতে গিয়ে প্রকাশক বা ছাপাখানার লোকেদের কখনও কোনও বেগ পেতে হত না, কারণ তাঁর হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মতো। বাংলা হরফে লেখা তাঁর যে কোনও রচনার পাণ্ডুলিপি অনায়াসেই পড়া যেত তাঁর হাতের লেখা দেখে। বরং সেটা সত্যি নিজের লেখা না ছাপা? এই বিষয়ে ভ্রম হতে পারত।

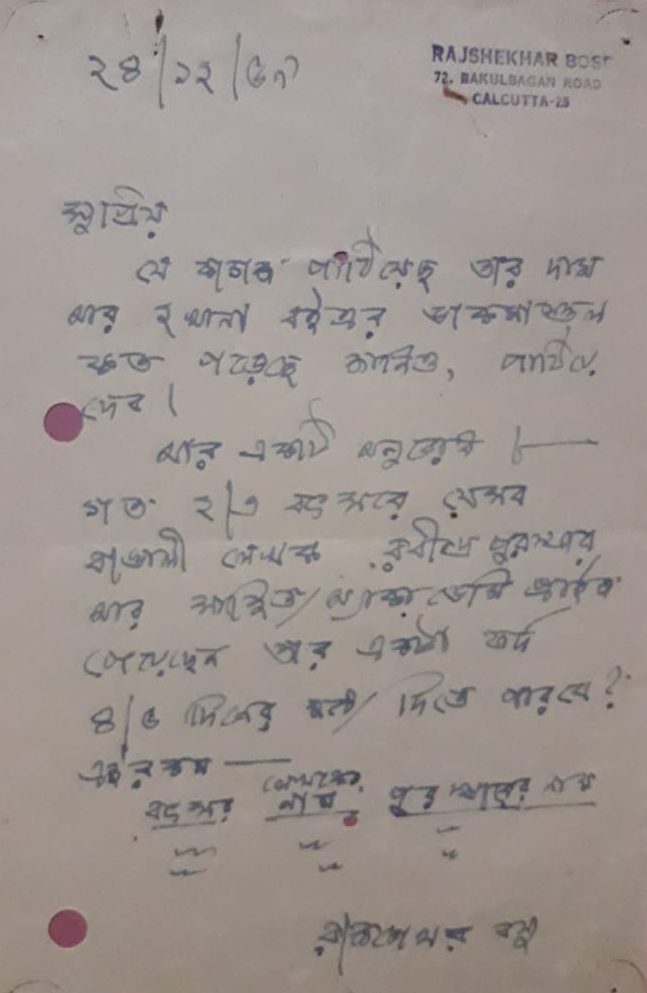

কয়েক বছর আগে রাজশেখর বসুর ‘হিতোপদেশের গল্প’ আর ‘শ্রীমদভগবদগীতা’-র মূল পাণ্ডুলিপি দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল কলকাতার বিশিষ্ট সংগ্রাহক পরিমল রায়ের উদ্যোগে এবং তাঁরই প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ছাপা হয়েছিল দীপংকর বসুর কাছে রাখা পুরনো সংগ্রহগুলি। আমার একাধিক বইয়ের প্রকাশক এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেডের কর্ণধার সুপ্রিয় সরকারকে লিখিত রাজশেখর বসুর একাধিক চিঠি আমার সংগ্রহে আসে। সেই সব চিঠির হাতের লেখা দেখেও মুগ্ধ হই। সেই সব চিঠির রচনাকাল বেশিরভাগই পাঁচের দশক।

কিশোর দীপংকরবাবুর দিকে তাকিয়ে রসিক বিজ্ঞানী এবং বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপ্রতিম লেখক রাজশেখর প্রায়ই কৌতুক করে বলতেন, ‘আমি যখন গম্ভীর হয়ে লিখি (প্রবন্ধ) তখন নিজের নামে লিখি, আর যখন ঠাট্টা করে লিখি (গল্প) তখন নকল নাম পরশুরাম বলে লিখি।’ নিজের লেখার বিষয়ে তাঁর বিনয় এবং নম্রতা বারবার প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কথায়। ১৯৬০ সালে এক সংবর্ধনাসভায় নিজের বিষয়ে বলেছিলেন, ‘আসলে আমি আধা মিস্ত্রী, আধা কেরানী। অভিধান তৈরী আর পরিভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া মিস্ত্রীর কাজ, রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ কেরানীর কাজ।’

দীপংকরবাবুর কাছে জেনেছি, বছর কয়েক আগে আবিষ্কৃত হয়েছে তাঁর কবিতার পাণ্ডুলিপি। পাওয়া গিয়েছে আরও কিছু অপ্রকাশিত লেখা। সেগুলি প্রকাশেরও ব্যবস্থা হয়েছে। বর্তমানে রাজশেখর বসুর সাহিত্য সম্পর্কে কতটুকু চর্চা হয় জানা নেই কিন্তু তাঁর ভাণ্ডারের মণিমুক্তো যে বাংলা সাহিত্যকে আগামীদিনেও সমৃদ্ধ করবে, তা অনায়াসেই বলা যায়। মৃত্যুর দিনেও তিনি কোনও একটি সাহিত্যসভায় যেতে প্রস্তুত ছিলেন। যাওয়ার আগে সামান্য বিশ্রামের জন্য শোওয়ার পরেই চিরঘুমের দেশে চলে যান।

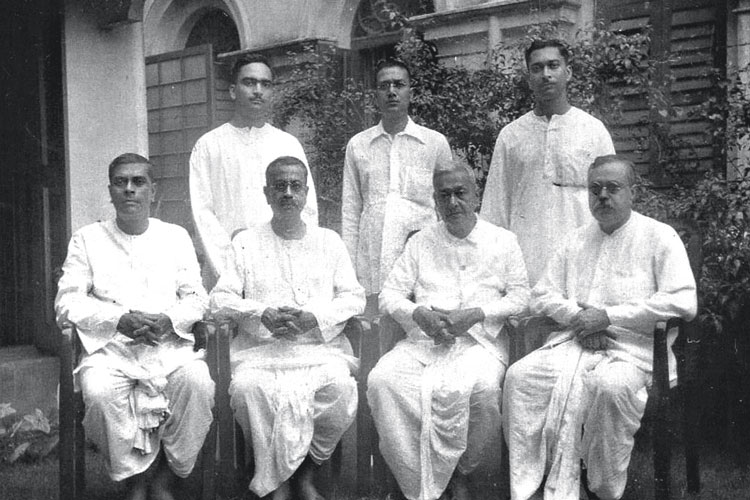

*সমস্ত ছবি লেখকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে

অরিজিৎ মৈত্র পেশায় সাংবাদিক। দৈনিক যুগশঙ্খ পত্রিকায় সিনিয়র সাব-এডিটার পদে কর্মরত। তপন সিংহ ফাউন্ডেশনের সম্পাদক অরিজিৎ পুরনো কলকাতা নিয়ে চর্চা করতে ভালবাসেন। নিয়মিত লেখালিখি করেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। প্রকাশিত বই: অনুভবে তপন সিনহা, ছায়ালোকের নীরব পথিক বিমল রায়, চিরপথের সঙ্গী - সত্য সাঁই বাবা, বন্দনা, কাছে রবে ইত্যাদি।

2 Responses

দুষ্প্রাপ্য ছবি ও হস্তাক্ষরের জন্য আলাদা ক’রে ধন্যবাদ জানাই।

দুর্ভাগা দেশ , রাজশেখর বসু কে প্রায় ভুলেই গেছে। কেউ Zanতি পারে না বা জানার চেষ্টা করে না। নোবেল পুরস্কার তো এ দেশের ভুরিভুরি লেখক শিল্পী দের পাওনা ছিল। রাজশেখর, শিবরাম, মানিক, জীবনানন্দ…কতো বলবো। উপেক্ষিত থেকে গেলেন এইসব মহান প্রতিভা !!