দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যুব-লেখকেরা একে একে এসে হাজির হচ্ছে নিউ দিল্লির বসন্ত কুঞ্জে অবস্থিত চোখ ধাঁধানো পাঁচতারা হোটেলের লবিতে। যুব মানে এঁদের সকলেরই বয়স ত্রিশ বছরের নীচে। আগমনের হেতু আগামী তিনদিনের ন্যাশনাল ক্যাম্প। পঁচাত্তর জনের নিজেদের লেখা বইয়ের উদ্বোধন, ওয়ার্ল্ড বুক ফেয়ারে অংশগ্রহণ, আলোচনা সভা, রাষ্ট্রপতি ভবন।

ভিন্ন অবস্থান, ভাষা, সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাসের এই পঁচাত্তর জনের একত্রিত অবস্থানের শুরু হল ফেব্রুয়ারির চব্বিশে। সাতাশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তা চলল। ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩। তখন বেলা পড়ে গেছে। আক্ষরিক অর্থেই আসমুদ্রহিমাচল যেন এসে হাজির হয়েছে রাজধানীর বিলাসবহুল এই হোটেলে। জম্মু কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারি পর্যন্ত ভারতবর্ষের নানান প্রদেশের যুব লেখকদের সমাগমে হোটেলের আবহাওয়া যেন হঠাৎ করেই বদলে গেছে। রিসেপশনে রুম অ্যালটমেন্টে ব্যস্ত দক্ষ কর্মীরা চেষ্টা করছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ‘মিনি ভারতবর্ষ’কে তাঁদের আগামী তিনদিনের অস্থায়ী ‘ঘর’ এ পৌঁছে দিতে। তখনও সকলের সঙ্গে সকলের পরিচয় হয়ে ওঠেনি। তখনও সবাই একে অন্যকে ‘হাই’, ‘হ্যালো’তে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছে। কিছু কিছু মুখ ‘অনলাইন’ চেনা। প্রযুক্তির অশেষ আশীর্বাদে গুগল মিট মারফত দেখা হয়েছে কারও কারও সঙ্গে। এবার, বলা ভালো এই প্রথম সামনাসামনি দেখা। নাম, ভাষা আর রাজ্য এই প্রাথমিক জিজ্ঞাসা দিয়েই ক্রমশ এক থেকে তিন, তিন থেকে সাত, সাত থেকে সত্তরের বন্ধুতা শুরু হল। পরবর্তী তিনদিনে অবশ্য নামটুকু ছাড়া কোনওকিছুর পার্থক্যই আর মাথায় আসেনি।

আক্ষরিক অর্থেই আসমুদ্রহিমাচল যেন এসে হাজির হয়েছে রাজধানীর বিলাসবহুল এই হোটেলে। জম্মু কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারি পর্যন্ত ভারতবর্ষের নানান প্রদেশের যুব লেখকদের সমাগমে হোটেলের আবহাওয়া যেন হঠাৎ করেই বদলে গেছে। রিসেপশনে রুম অ্যালটমেন্টে ব্যস্ত দক্ষ কর্মীরা চেষ্টা করছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ‘মিনি ভারতবর্ষ’কে তাঁদের আগামী তিনদিনের অস্থায়ী ‘ঘর’ এ পৌঁছে দিতে। তখনও সকলের সঙ্গে সকলের পরিচয় হয়ে ওঠেনি। তখনও সবাই একে অন্যকে ‘হাই’, ‘হ্যালো’তে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছে। কিছু কিছু মুখ ‘অনলাইন’ চেনা। প্রযুক্তির অশেষ আশীর্বাদে গুগল মিট মারফত দেখা হয়েছে কারও কারও সঙ্গে। এবার, বলা ভালো এই প্রথম সামনাসামনি দেখা।

এই ন্যাশনাল ক্যাম্পের জন্য অপেক্ষা অবশ্য বছরখানেকের। বিষয়টা ঠিক কী এবং কেন বুঝতে গেলে একেবারে শুরু থেকে শুরু করতে হয়। সাল ২০২১। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ-এ তখন প্রায় সবাই কমবেশি আক্রান্ত। একটু একটু করে স্বাভাবিক জীবনের পথে ফেরার চেষ্টা চলছে। দেশের পঁচাত্তরতম স্বাধীনতা দিবসের আগে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, বিস্মৃতপ্রায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দেশবাসীর সামনে তুলে আনুক দেশের যুবসমাজ। ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদযাপনের জন্য ‘আজাদি কা অমৃত মহোৎসব’ কর্মসূচীর অধীনে একটি স্কিম চালু করল। যার নাম দেওয়া হল ‘PM YUVA Author Mentoring Scheme’। ঘোষণা করা হল সারা দেশব্যাপী একটি প্রতিযোগিতার। প্রতিযোগিতার নিয়মাবলীতে ছিল, ত্রিশ বছরের নীচে যেকোনও লেখক লেখিকাকে হিন্দি, ইংরাজি ছাড়া রাষ্ট্র-স্বীকৃত ২২ টি ভাষায় অনধিক ৫০০০ শব্দে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। প্রবন্ধের বিষয় হবে স্বাধীনতার নেপথ্যে থাকা অজ্ঞাত কোনও ব্যক্তি, অজানা কোনও স্থান বা ঘটনা— যা ভারতের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। সর্বসমক্ষে যে কীর্তি এখনও অধরা। উদ্দেশ্য, সেই অখ্যাত অজানা তথ্য গোটা দেশের মানুষের সামনে আসবে যুব লেখকদের লেখনীর মাধ্যমে। বিভিন্ন ভাষা থেকে সেরা পঁচাত্তর লেখা বেছে নেওয়া হবে, যে লেখার লেখকেরা সম্মানিত হবেন। দেশের আপামর জনসাধারণের সামনে যেমন স্বাধীনতার নেপথ্য থাকা ব্যক্তি, ঘটনা বা স্থানের পরিচয় ঘটবে, তেমনই আবিষ্কৃত হবেন দেশের নতুন ৭৫ জন যুব লেখক।

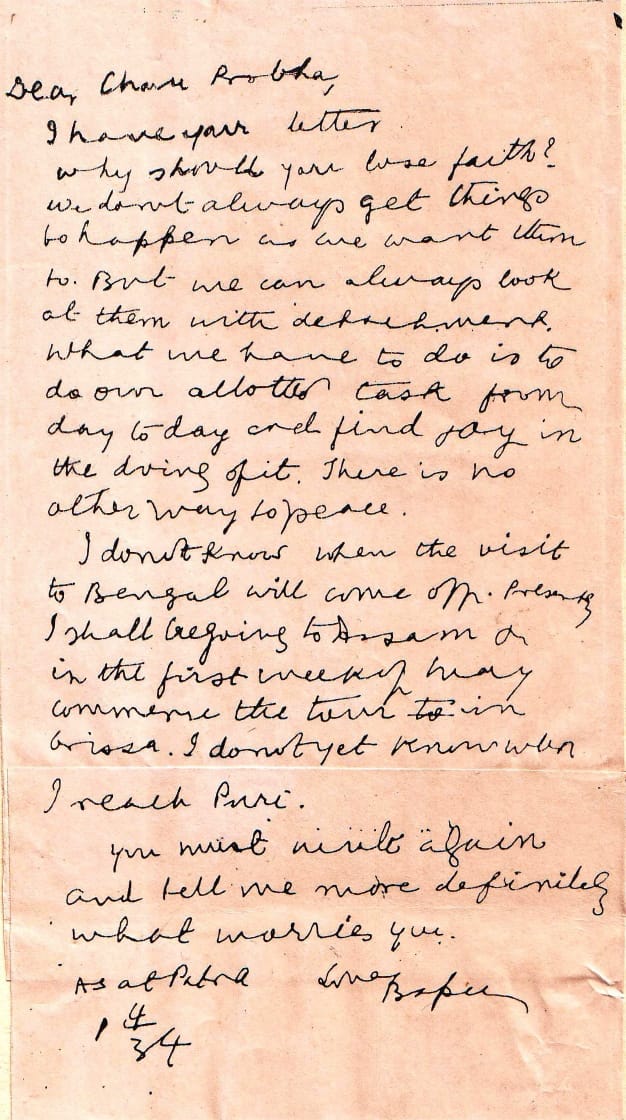

আমি কীভাবে এই ন্যাশনাল ক্যাম্পের একজন হয়ে উঠলাম সেটা এবার বলি। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ শারীরিকভাবে আমায় ছুঁতে না পারলেও মানসিকভাবে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। মূলত কাজসংক্রান্ত নানান কারণেই অনেকের মতো মন ভালো ছিল না আমারও। তখন চারপাশের সবেতেই কেমন অচলাবস্থা। একে একে চাকরি যাচ্ছে সবার। আমরা যারা অভিনয়শিল্পী, তাঁদের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। থিয়েটারের শো বন্ধ, স্টেজ শো নেই, ফিল্মের কাজ প্রায় হচ্ছে না, টেলিভিশনে গোনাগুনতি শিল্পী নিয়ে কাজ— সব মিলিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত। সবেতেই নিষেধ, ভয়, আতঙ্ক, হতাশা চারদিকে। এমন সময় আমার হাতে আসে একটা পুরনো হলদে হয়ে যাওয়া চিঠির কিছুটা অংশ। যে চিঠির শেষটাতে ইংরেজিতে লেখা ছিল ‘Yours Bapuji’. বলা যেতে পারে এই আমার জার্নির শুরু। ‘Bapuji’ শব্দটি ভাবাতে থাকে আমায়। খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারি এই চিঠির প্রাপক চারুপ্রভা সেনগুপ্ত। চিঠিটা পেয়েছিলাম চারুপ্রভার এক উত্তরাধিকারীর বাড়ি থেকে। তাঁরা অবশ্য আগলেই রেখেছিলেন চারুপ্রভার স্মৃতিকে। অমূল্য ১৭টি চিঠি। যে চিঠিগুলির প্রেরক ছিলেন ‘Bapuji’ অর্থাৎ স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী!

খোঁজ শুরু হয় এখান থেকেই। চারুপ্রভা সেনগুপ্তকে নিয়ে পড়াশোনা আমার ধ্যানজ্ঞান হয়ে ওঠে। নিছক কৌতূহলের বশেই জানতে শুরু করি। এরই মধ্যে আমি ওই সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার কথা জানতে পারি। ততদিনে চারুপ্রভা সম্পর্কে জানা হয়েছে কিছুটা। কিন্তু এরপর রীতিমত কোমর বেঁধে রিসার্চে নেমে পড়ি আমি। চারুপ্রভার জীবন সম্পর্কে যত জানতে পারি, ততই আরও জানবার ইচ্ছে পেয়ে বসে। মনের জোর বাড়তে থাকে। হতাশার অন্ধকার থেকেও যেন বেরিয়ে আসতে থাকি। গ্রামবাংলার এক সাধারণ গৃহবধূ মাত্র ৩৮ বছর বয়সে নিজের জীবনের সবথেকে প্রিয় মানুষকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। স্বামীর মৃত্যু চারুপ্রভার জীবনে এক চরম বিপর্যয়। তিনি তখন পাঁচ নাবালক ছেলেমেয়ের মা। সংসারে চূড়ান্ত অনটন। ছেলেমেয়েদের কীভাবে বড় করবেন জানেন না। ক্লাস নাইনে পড়তে পড়তেই চারুপ্রভার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। ফলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। তুমুল শোকের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নিলেন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবেন, যাতে শিক্ষকতার কোনও চাকরি জোগাড় করতে পারেন। পরীক্ষা দিতে বাংলাদেশের রাজবাড়ি থেকে কলকাতায়ও গেলেন। পরীক্ষা শেষে ফিরে এলেন অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য এক ভাবনা নিয়ে।

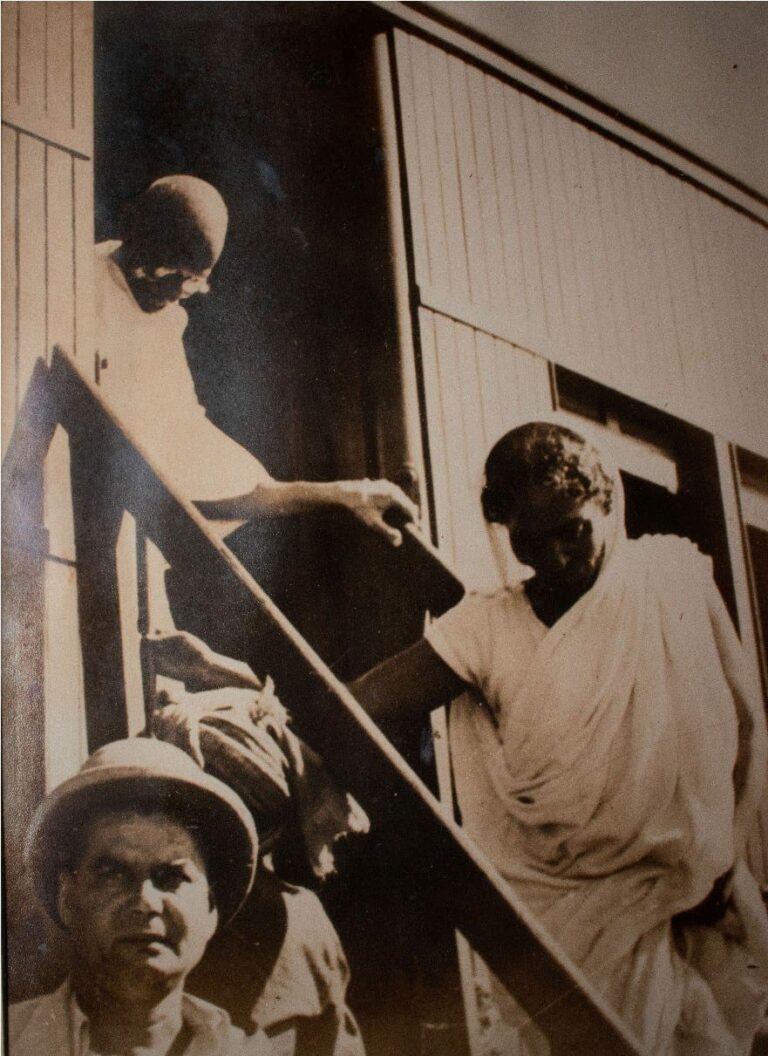

১৯৩০-এর ভারতবর্ষে তখন আইন অমান্য আন্দোলনের ঝড় চলছে। মহাত্মা গান্ধী সেই আন্দোলনের নেতৃত্বে। দেশের স্বাধীনতা তখন গোটা দেশের স্বপ্ন। মূলত গান্ধিজির পথ অনুসারী হয়ে চারুপ্রভাও সেই স্বপ্নের পথে এগিয়ে গেলেন। ঘর-গৃহস্থালির আপাত সাদামাটা জীবন পেছনে ফেলে মুক্তিযুদ্ধের ময়দানে এসে দাঁড়ালেন। ব্যক্তিস্বার্থ নয়, দেশের মুক্তি তখন তাঁর পাখির চোখ। সরাসরি রাজনৈতিক লড়াইয়ে যুক্ত হলেন। একাধিকবার কারাবাস হল চারুপ্রভার। এই জেল থেকে সেই জেলের গরাদে ঠিকানা পাল্টাচ্ছিল বারবার। বাড়িতে ইংরেজ পুলিশের অত্যাচার, সংসারে অনটন, ছেলেমেয়েদের কাছে না পাওয়া, তাঁদের পিছুটান কোনওকিছুই দমিয়ে রাখতে পারেনি তাঁকে। তিনি তাঁর পথে হেঁটেছেন নিজের মতো করে। নিজের মতো করেই জারি রেখেছেন নিজের লড়াই। ধ্রুবতারার মতো অনুসরণ করেছেন গান্ধিজিকে। তা সে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেই হোক বা নিজের জীবনে। মহাত্মা গান্ধীর থেকে প্রায় ১৭ টি চিঠি পেয়েছিলেন চারুপ্রভা সেনগুপ্ত। যেখানে কখনও নির্দেশিত ছিল তাঁর পরবর্তী কর্মকাণ্ড, কখনও বা ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানসূত্র। মহাত্মা গান্ধীর অভিভাবকত্বে চারুপ্রভা প্রমাণ করেছিলেন যে লক্ষ্যপথ ঠিক রেখে এগিয়ে যাওয়াই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কোনও বাধাই যেন কাউকে লক্ষ্যভ্রষ্ট না করে।

চারুপ্রভা সেনগুপ্তের গোটা জীবন এবং তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিশদে জানতে যতটা সময় দরকার ছিল, ততটা সময় আমার হাতে ছিল না সেইসময়। মাত্র দিন সাতেকের প্রস্তুতিতে পাঁচ হাজার শব্দের মধ্যে একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছিলাম ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের বিজ্ঞাপনে দেওয়া মেইল আইডিতে একেবারে শেষের দিন। মনে আছে সেই মেইল জমা দেওয়াতেও বেশ ঝক্কি হয়েছিল। যান্ত্রিক বেশ কিছু সমস্যা শেষে মেল পৌঁছেছিল কিনা বুঝতে পারছিলাম না। বোঝার উপায়ও ছিল না। মেল পাঠানোর দিন দুই-তিন পরে একটা রিপ্লাই মেল পেয়ে বুঝেছিলাম লেখাটা জমা পড়েছে তাহলে! ব্যস্! তারপর নানান কাজের চাপে এবং জীবনের চলার গতিতেই চারুপ্রভাকে নিয়ে চর্চা খানিক ম্লান হচ্ছিল ধীরে ধীরে।

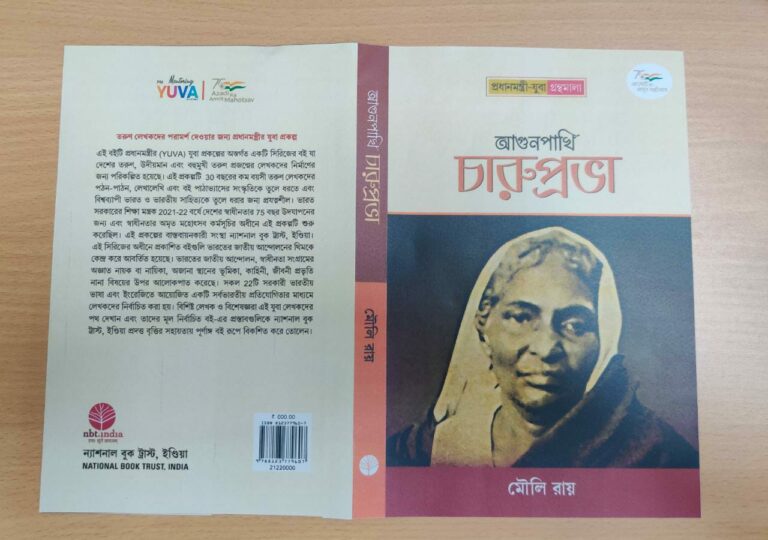

আবার চারুপ্রভা ফিরে এলেন আমার জীবনে, তবে এবারে শুধু এলেন না, পুরো দিন রাত এক করে তাঁকে জানার শুরু হল ২০২২ এর ডিসেম্বরের শেষ দিকে। ২৫ ডিসেম্বর দুপুরের দিকে সেরা ৭৫ জন যুব-লেখকের নামের তালিকা প্রকাশ করল ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। দেখলাম চার নম্বরে যে নামটা রয়েছে ওটা আমারই নাম। প্রথমবার দেখে খুব একটা বিশ্বাস হয়নি। পরেরবার দেখে কী যে অনুভূতি হয়েছিল সেটা লিখে প্রকাশ করা যায় না! যাই হোক প্রাথমিক বিস্ময়, আনন্দ, সাফল্যের ঘোর কেটে যাওয়ার পর শুরু হল আসল কাজ। দিনরাতের পরিশ্রম। চারুপ্রভা সেনগুপ্তের জীবন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান নিয়ে একটা গোটা বই লিখতে হবে। জানতে হবে সেইসময়কার সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায় খুঁটিয়ে অনুধাবন করতে হবে। ফলে ন্যাশনাল লাইব্রেরি, স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, স্টেট আর্কাইভ, ব্যারাকপুর গান্ধী আশ্রম, চারুপ্রভার সিঁথির বাড়ি, যে স্কুলে পড়েছেন সেই ব্রাহ্ম গার্লসের পুরনো নথি ঘেঁটে দেখা থেকে চারুপ্রভার জীবদ্দশায় তাঁকে যাঁরা দেখেছেন তাঁদের সকলের সঙ্গে কথা বলা। চারুপ্রভা সম্পর্কিত প্রায় সমস্ত সম্ভাবনাময় জায়গা ঘুরে-দেখে-কথা বলে-তথ্য সংগ্রহ করে প্রায় পাঁচ-সাড়ে পাঁচ মাসের চেষ্টায় তৈরি করলাম ‘আগুনপাখি চারুপ্রভা’র পাণ্ডুলিপি। বইয়ে ব্যবহারের জন্য বেশ কিছু ছবি সংগ্রহ করা এবং তা প্রয়োগের জন্য যা কিছু করেছিলাম সেই নিয়ে অন্য একটা লেখা হয়ে যায়। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের তরফ থেকে গোটা প্রক্রিয়ায় সমস্ত রকম সহায়তা করার বিষয়টি ছিল এক ফোনের দূরত্বে।

২৫ ডিসেম্বর দুপুরের দিকে সেরা ৭৫ জন যুব-লেখকের নামের তালিকা প্রকাশ করল ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। দেখলাম চার নম্বরে যে নামটা রয়েছে ওটা আমারই নাম। প্রথমবার দেখে খুব একটা বিশ্বাস হয়নি। পরেরবার দেখে কী যে অনুভূতি হয়েছিল সেটা লিখে প্রকাশ করা যায় না! যাই হোক প্রাথমিক বিস্ময়, আনন্দ, সাফল্যের ঘোর কেটে যাওয়ার পর শুরু হল আসল কাজ। দিনরাতের পরিশ্রম। চারুপ্রভা সেনগুপ্তের জীবন ও স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদান নিয়ে একটা গোটা বই লিখতে হবে। জানতে হবে সেইসময়কার সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট।

পাণ্ডুলিপি পাঠানোর পর আর লেখকের কিছু করার থাকে না, বই প্রকাশের অপেক্ষা করা ছাড়া। সেই অপেক্ষাতেই ছিলাম। অবশেষে ন্যাশনাল ক্যাম্পের জন্য ফোন এল এনবিটি’র তরফ থেকে। জানানো হল ওয়ার্ল্ড বুক ফেয়ারেই প্রকাশিত হবে আমাদের পঁচাত্তর জনের পঁচাত্তরটা বই। এই ৭৫টা বইতেই রয়েছে ৭৫ টা নতুন আবিষ্কৃত কাহিনি, যার পরতে পরতে রয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস।

এই ছিল প্রেক্ষাপট। স্বাধীনতার নেপথ্যে থাকা অনাবিষ্কৃত কাহিনির স্রষ্টা হিসাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৭৫ জন যুব লেখক এখন সন্ধের আলাপচারিতায় দ্য গ্রান্ডের লবিতে। শিয়ালদহ-নিউ দিল্লি দীর্ঘ ট্রেন জার্নির পর প্রয়োজনমতো বিশ্রাম নিয়ে আমিও যোগ দিলাম আড্ডায়। মূলত ইংরাজি-ই এখানে সেতু ভাষা। আলাপ হল তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, কন্নড় ভাষা থেকে আসা তেজাস, সুকন্যা, সুঘানা, জে এস আনন্দকৃষ্ণন, অনুরঞ্জ মনোহর, থমল সারাভানানদের সঙ্গে। মূলত দক্ষিণ ভারতীয়দের সঙ্গেই আড্ডা চলল প্রথম দিকে। পাশের টেবিলেই হাসি হাসি মুখে বসে আমাদের কথা শুনছিল নেপালি-লেখিকা মনিকা রাণা। আমাদের টেবিলে ডেকে নিলাম তাঁকে। মনিকা অবশ্য হিন্দি, ইংরাজি, নেপালি তিনটে ভাষাতেই সমান দক্ষ। বাংলাও বলতে পারেন চমৎকার। গল্প করতে করতেই জানতে পারলাম মনিকা শিলিগুড়ির বাসিন্দা। এখন কর্মসূত্রে ব্যাঙ্গালোরে থাকেন। বোলপুরে বিশ্বভারতীতেও পড়াশোনা করেছেন বেশ কিছুদিন।

মহারাষ্ট্র থেকে এসেছেন প্রবীণ প্রহ্লাদ নায়াসে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার এক অখ্যাত মারাঠি সৈনিক উমাজি রাজি’র জীবন নিয়ে তৈরি হয়েছে ওঁর বই। নাগপুর থেকে আসা আর এক মারাঠি লেখিকা কীর্তি গঙ্গাধর ফতের সঙ্গেও আলাপ হয়ে গেল। ধ্রুব সচিন পাট্টোয়ারধনও মারাঠি। আলাপ করে গেলেন এসে। প্রদিয়াম ময়রাঙথেম এসেছে মণিপুর থেকে। নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়ার এই যুব-লেখকের চোখে মুখে আশ্চর্য এক সারল্য। বেশ জমে উঠেছিল গল্প। বিভিন্ন টেবিলে বিক্ষিপ্তভাবে অনেকে বসেছিলেন। মৈথিলি লেখক কৃষ্ণেন্দু মোহন ঠাকুর মৈথিলি ভাষায় ইতিমধ্যেই বেশ জনপ্রিয়। বেশ চুপচাপ শান্ত হয়ে বসেছিলেন আলাদা একটা টেবিলের কোনায়। উঠে এলেন এবার। ক্রমশ মাঝের আড্ডাটা বড় হচ্ছে। যেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ উঠে এসে মিশে যাচ্ছে ‘ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি’র মূল ভারতবর্ষে! মানচিত্রের একেবারে ওপরে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে এসেছেন তাহির আহমেদ। ওঁর ভাষা কাশ্মীরি। গুজরাট থেকে প্রকাশ সুঠার, শ্বেতা প্যাটেলদের সঙ্গে ততক্ষণে আড্ডা জমে গেছে। দেরাদুন থেকে আসা ইক্ষু শর্মার সঙ্গে ততক্ষণে এমন গল্প করতে শুরু করেছি আমি যে কে বলবে মাত্র পনের মিনিট আগেও আমাদের আলাপই ছিল না। বাঙালি কিন্তু ইংরাজিতে বেশি সড়গড় হওয়ায় সৌহার্দ্য দে ইংরাজিতেই লিখে ফেলেছেন ‘প্রতাপ জং: দ্য আলটিমেট স্যাক্রিফাইস’। গোটা আড্ডায় ওঁর প্রো-অ্যাকটিভনেস ছিল সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো। প্রাদেশিক ভাষার তুলনায় হিন্দি এবং ইংরাজি লেখকদের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে তাঁরা এলেও অনেকের বই-ই ইংরাজি এবং হিন্দিতে লেখা। বাংলা থেকে আমি ছাড়াও ছিলেন সুস্মিতা হালদার। সাঁওতালি থেকে রুমকিনী হাঁসদা। আড্ডা দিতে দিতে রাত বাড়ছিল। রাতের খাবারের কথা অনেকেই ভুলে গিয়েছিলাম। কেউ একজন মনে করাতেই সবাই মিলে গ্র্যান্ডের ‘গ্র্যান্ড’ নৈশভোজে যোগ দিতে গেলাম।

শিয়ালদহ-নিউ দিল্লি দীর্ঘ ট্রেন জার্নির পর প্রয়োজনমতো বিশ্রাম নিয়ে আমিও যোগ দিলাম আড্ডায়। মূলত ইংরাজি-ই এখানে সেতু ভাষা। আলাপ হল তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, কন্নড় ভাষা থেকে আসা তেজাস, সুকন্যা, সুঘানা, জে এস আনন্দকৃষ্ণন, অনুরঞ্জ মনোহর, থমল সারাভানানদের সঙ্গে। মূলত দক্ষিণ ভারতীয়দের সঙ্গেই আড্ডা চলল প্রথম দিকে।

২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ৭ টায় আমাদের ‘কল টাইম’ ছিল। বাস এসে গিয়েছিল গ্র্যান্ডের উঠোনে। প্রথমদিন শাড়ি পরব ভেবে এসেছিলাম বাড়ি থেকেই। সেদিন প্রগতি ময়দানে ওয়ার্ল্ড বুক ফেয়ারের উদ্বোধন, সঙ্গে আমার প্রথম বইয়েরও আত্মপ্রকাশ হবে। তাই সাদা শাড়ি, লাল ব্লাউজ মাথায় সাদা ফুলের সাজের একটা ছক কষেই গিয়েছিলাম। সেইমতো তৈরি হয়ে হোটেলের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি প্রায় সবাই সুন্দর করে সেজেগুজে রেডি! দেরি হয়েছে আমারই। হোটেলেই ব্রেকফাস্ট করে দুটো বাস চলল ইন্ডিয়া গেট—কর্তব্য পথের দিকে। রাজধানীর রাজপথে তখন ‘মিনি ইন্ডিয়া’। সেখানেও বাকি সকলের সঙ্গে সকলের আলাপ চলছে। পরবর্তী গন্তব্য প্রগতি ময়দান। বিশ্ব বইমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠান। সঙ্গে আমাদের এতদিনের পরিশ্রম-প্রতীক্ষা-স্বপ্নের বইয়ের প্রকাশ। রাজধানীর রোদ মেখে ইন্ডিয়া গেট হয়ে আমরা মূল অনুষ্ঠানে ঢুকে পড়লাম।

প্রকাণ্ড প্রগতি ময়দান। দুটো ফ্লোরে মেলার তাঁবু পড়েছে। এক একটা ফ্লোর ৫৫ হাজার স্কোয়্যার ফুটের। মেলার বিভিন্ন অংশে তৈরি হয়েছে থিম প্যাভিলিয়ন, ইন্টারন্যাশনাল প্যাভিলিয়ন, চিলড্রেনস্ প্যাভিলিয়ন, অ্যাম্ফিথিয়েটর, লেখক মঞ্চ এবং পিএম ইউভা অথর প্যাভিলিয়ন। শেষের জোনটা আমাদের জন্যই তৈরি। ওখানেই গিয়ে প্রথমে হাজির হলাম আমরা। সেখান থেকে গোটা মেলা ঘুরে দেখা। আমার সদ্য প্লাস্টার খোলা পায়ের তখন কাহিল অবস্থা। তবু উৎসাহে ঘাটতি নেই এতটুকু। মেলার নানা জায়গায় লাগানো বড় বড় পোস্টারে যেখানেই আমার বইয়ের প্রচ্ছদ দেখতে পাচ্ছি, ছবি তুলে নিচ্ছি সামনে যাকে পাচ্ছি তাকে দিয়ে। পরপর সেশন শুরু হল এবার। প্রথমে উদ্বোধনী হলে উদ্বোধন অনুষ্ঠান। এসেছেন ২০২২ এর নোবেল লরিয়েট অ্যানি আর্নক্স, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের ডিরেক্টর যুবরাজ মালিক সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। প্রদীপ জ্বালিয়ে মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ভাষণ দিলেন অতিথিরা। আমাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে বসে তখন দমবন্ধ করা অপেক্ষায়! বই প্রকাশের সেই মুহূর্তের। অবশেষে আমাদের নাম ঘোষণা করলেন অনুষ্ঠান সঞ্চালিকা। আমাদের বই লেখার নেপথ্যের গল্প বললেন হলের সবাইকে। আমরা বোধহয় মুহূর্ত গুনছিলাম সবাই। তিন..দুই..এক…। এই তো নোবেল প্রাপক পর্দা সরিয়ে দিলেন। পাশে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, অন্যান্য অতিথিরা। ওঁদের হাতে আমাদের সবার বই! স্বপ্নের মতো লাগছিল সবটা। তখনও নিজের লেখা বই ছুঁয়ে দেখা হয়নি আমাদের।

মেলার নানা জায়গায় লাগানো বড় বড় পোস্টারে যেখানেই আমার বইয়ের প্রচ্ছদ দেখতে পাচ্ছি, ছবি তুলে নিচ্ছি সামনে যাকে পাচ্ছি তাকে দিয়ে। পরপর সেশন শুরু হল এবার। প্রথমে উদ্বোধনী হলে উদ্বোধন অনুষ্ঠান। এসেছেন ২০২২ এর নোবেল লরিয়েট অ্যানি আর্নক্স, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের ডিরেক্টর যুবরাজ মালিক সহ বিশিষ্ট অতিথিরা। প্রদীপ জ্বালিয়ে মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ভাষণ দিলেন অতিথিরা।

বই হাতে নেওয়ার জন্য আমরা যখন মঞ্চের দিকে এগোচ্ছিলাম, সত্যি বলতে সকলের চোখ এত চকচক করছিল মনে হচ্ছিল সবাই স্বপ্নের রাজ্যে এসে গেছি। দর্শকাসন থেকে মঞ্চে উঠে বই হাতে নেওয়া পর্যন্ত যে উত্তেজনায় ভুগছিলেন সবাই, মনে হয় না সারাজীবনে কেউ ভুলতে পারবেন! বই হাতে, বলা ভালো এতদিনের স্বপ্ন হাতে ফটোশ্যুট শুরু হল এবার।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে কয়েকটি সেশন ছিল। যার মধ্যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য সেশন ছিল নোবেল লরিয়েট অ্যানি আর্নক্সের বক্তব্যের সেশন। ৮২ বছর বয়সী এই ফরাসি লেখিকা মূলত আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লেখেন, যে লেখায় সমাজবিজ্ঞানের বহু গুরুত্বপূর্ণ কথা উঠে এসেছে বার বার। এবং আর্নক্স-ই প্রথম ফরাসি মহিলা, যিনি সাহিত্যে নোবেল পেয়েছেন। এর আগে পনেরো বার ১৫ জন পুরুষ এই পুরস্কার পেয়েছেন। আর্নক্স ইংরেজি জানেন না। ফলে একজন অনুবাদক তাঁর পুরো বক্তব্য ফরাসি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিচ্ছিলেন। আর্নক্সের ফরাসি শুনতে শুনতে কখনও মনে হচ্ছিল তিনি যেন এটাই বলতে চাইছেন, “আমি ভালোবেসে লিখি। কোনও কিছু পাওয়ার জন্য নয়। লেখাটা আমার অভ্যাস। না লিখলে বোধহয় বাঁচব না।”

পরের দু’দিনেও সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমাদের পরপর ব্যস্ততা ছিল। প্রধানমন্ত্রীর সংগ্রহালয় ঘুরে দেখা, মেলায় নানান সেশনে থাকা, আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ— দিন কখন শেষ হয়ে যাচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম না। আমাদের আলোচনা কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছিল। সাত থেকে আটজন একসঙ্গে একটা সেশনে বসে একে একে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা, বইয়ের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা চলল। মূলত হিন্দি এবং ইংরেজি ছিল সেসব আলোচনাসভার মূল ভাষা। তবে কেউ কেউ ওই দু’ভাষায় স্বচ্ছন্দ না হওয়ায় নিজেদের মাতৃভাষাতেই বক্তব্য রাখলেন। ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করে দিলেন অন্যরা। যেমন তেলেগুতেই নিজের বক্তব্য রাখলেন কাম্মার জ্ঞানেশ্বর। আর তা ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করে দর্শককে শোনালেন সুকন্যা বোনাগিরি। সাঁওতালিতে বলতে চেয়েছিলেন রুমকিনি হাঁসদা। কিন্তু তিনি বললেন বাংলায়, যাতে আমি তা ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিতে পারি তক্ষুনি। আলোচনাসভার মঞ্চে তখন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা মিলেমিশে একাকার। সবার পরিচয় একটাই, সে ভারতীয়। ইন্ডিয়ান।

শেষ দিনের শুরুতে আমাদের গন্তব্য ছিল রাষ্ট্রপতি ভবন। রাষ্ট্রপতি ভবনে ঢোকার মুখে আমাদের সকলের চোখেমুখেই উত্তেজনা। দেশের রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবনে ঢোকার আগে আমরা সবাই একে অন্যের অনুভূতি জেনে নিচ্ছিলাম। ছবি, ভিডিও ফোনের মেমরিতে নয়, আসলে আমাদের মনের মেমোরিতেই ভরে নিচ্ছিলাম আমরা। অসাধারণ অনুভূতি হল রাষ্ট্রপতি ভবনের মিউজিয়ামে গিয়ে। পারতপক্ষে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল আমাদের। রাষ্ট্রপতি ভবনের চৌহদ্দিতে যে আপ্যায়ন পেলাম আমরা, তা বোধহয় সারাজীবনের সম্পদ হয়ে থাকল।

আমাদের আলোচনা কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছিল। সাত থেকে আটজন একসঙ্গে একটা সেশনে বসে একে একে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা, বইয়ের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা চলল। মূলত হিন্দি এবং ইংরেজি ছিল সেসব আলোচনাসভার মূল ভাষা। তবে কেউ কেউ ওই দু’ভাষায় স্বচ্ছন্দ না হওয়ায় নিজেদের মাতৃভাষাতেই বক্তব্য রাখলেন। ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করে দিলেন অন্যরা। যেমন তেলেগুতেই নিজের বক্তব্য রাখলেন কাম্মার জ্ঞানেশ্বর। আর তা ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করে দর্শককে শোনালেন সুকন্যা বোনাগিরি। সাঁওতালিতে বলতে চেয়েছিলেন রুমকিনি হাঁসদা। কিন্তু তিনি বললেন বাংলায়, যাতে আমি তা ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিতে পারি তক্ষুনি।

শেষ দিনের প্রগতি ময়দানে কয়েকটা সেশনে থাকলাম আমরা। মেলা ঘুরে দেখলাম যতটা সম্ভব হল। যতটা সম্ভব হল একসঙ্গে ঘুরে বেড়ালাম। সেলফি, ফটো তুলে নিলাম ফোন ভরে। একসঙ্গে লাঞ্চ করলাম। বইতে সই নিয়ে নেওয়ার পর্ব চলল। হোয়াটসঅ্যাপে একটা আনঅফিশিয়াল গ্রুপ তৈরি করে নেওয়া হল ঝটপট। ‘মিনি ইন্ডিয়া’র এবার বিদায় নেওয়ার পালা। সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ফিরে যাওয়ার সময় চলে এল। নয়া দিল্লি থেকে সবাই আবার ছড়িয়ে পড়বে বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন সংস্কৃতিতে, বিভিন্ন ভাষায়। যে যার ট্রেন বা প্লেনের সময়মতো মেলা থেকে বেরিয়ে পড়া এবার। বইয়ের ব্যাগ কাঁধে লাগেজ নিয়ে একেক ‘ভাষা’ ছেড়ে যাচ্ছে প্রগতি ময়দানের বিশ্ব বইমেলা! ‘মিনি ইন্ডিয়া’ ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন রুটে।

ছবি সৌজন্য: লেখক

মৌলির ইন্সটাগ্রাম বায়োতে লেখা আছে 'জ্যাক অফ অল ট্রেডস'! তা বটে। লেখালেখি থেকে শ্যুটিং ফ্লোর, এ মেয়ে থাকলে উদ্ধার হয়ে যাবে সবই! সদ্য সদ্য গোটা দেশ থেকে নির্বাচিত সেরা ৭৫ যুবলেখকদের মধ্যে একজন হয়েছে মৌলি। বাংলা নাটকের মঞ্চের খুব সিরিয়াস অভিনেতা। সুযোগ পেলে অডিও ভিস্যুয়ালে অভিনয় করতেও ছাড়ে না। বাংলা লাইভের যাবতীয় দায়িত্ব সামলে অভিনয়ের জন্য সময় বাঁচায় মৌলি।