নভেম্বরের রাত। ঘড়ির কাঁটা প্রায় এগারোটা ছুঁই ছুঁই। অত রাতেও একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের টিকিট কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইন। হাতে যখন টিকিট পেলাম তখন বোধহয় থার্ড বেল পড়ে গেছে। পড়িমরি ছুটে এসে থমকে যেতে হল গ্রিলের গেটের মুখে… সামনের ফাঁকা চত্বরটা তখন লোকে লোকারণ্য। তাহলে কি এখনও দরজা খোলেনি? নাটক শুরু হতে দেরি আছে? ভুল ভাঙল মুহূর্তেই। রাতের আকাশে তখন ঘনঘন বেজে উঠছে শাঁখ, বাঁশি, ঢাকের আওয়াজ আর ধ্রুপদি গানের সুর। বাগানের পথ ধরে নাটকের কলাকুশলীরা এগিয়ে আসছেন একে একে– হাতে মশাল, ধুনুচি, কাঁধে মাটির কলশ… কী এক অজানা কষ্টের সুর গুমরে উঠছে রাত্রির আকাশে। উলুধ্বনিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে বাতাস। বুঝলাম হলের ভেতর নয়, বাইরে থেকেই রাতের মহানগরীকে শাসন করতে প্রস্তুত হচ্ছে এক মহাকাব্য। প্রস্তুত হচ্ছে নাটক ‘ঊরুভঙ্গম’।

মহাকবি ভাসের লেখা বিখ্যাত একাঙ্ক নাটক ‘ঊরুভঙ্গম’। কালিদাস-পূর্ববর্তী যুগের নাট্যকার কবিকুলহাস্ ভাস, যাঁর প্রশস্তি মেলে কালিদাসের লেখাতেও৷ মহাভারতের শল্যপর্বের একেবারে শেষের দিকে দ্বৈপায়ন হ্রদের পাশে ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধে দুর্যোধনের ঊরু ভেঙে দিয়েছিল মধ্যম পাণ্ডব। পুরাণ বলে, সে যুদ্ধ ছিল অনৈতিক, কাপুরুষোচিত। ভাঙা ঊরু নিয়ে রক্তাক্ত, হতমান দুর্যোধনের মৃত্যুর সঙ্গেই এক অর্থে শেষ হয় ১৮ দিন ধরে চলা কুরু-পাণ্ডবের আত্মঘাতী যুদ্ধ। কৌরবদের শোচনীয় পরাজয়ের সেই অধ্যায়টিকে নিয়েই প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল ‘ঊরুভঙ্গম’ নাটকটি। নিরপেক্ষ সঞ্জয় বা বিজয়ী পাণ্ডব নয়, কুরুপতি দুর্যোধনের চোখ দিয়ে বর্ণিত হয়েছে এই নাটকের কাহিনি। সেই ধূসর যুদ্ধের পটভূমিকে পাখির চোখ করেই ছ’ঘণ্টার বিরাট এক ক্যানভাসে মহাভারতের নতুন ভাষ্য বুনেছেন মণীশ মিত্র। একইসঙ্গে নানা সংস্কৃতির আদিভূমি ভারতকেও এক মহাকাব্যিক সুতোয় গাঁথার প্রয়াস এই নাটক। সেই রঙিন ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে ছ’ঘণ্টার দীর্ঘ পরিসরও ছোট মনে হয়। ক্ল্যাসিকাল মিউজিক থেকে নাচ, মহাকাব্য থেকে লোককথা, সংস্কৃত শ্লোক থেকে রবীন্দ্র কবিতা– এমন সব বিচিত্র বিষয়কে একই সুতোয় গেঁথে তোলার যে নিপুণ পারদর্শিতা ‘কসবা অর্ঘ্য’ দেখিয়েছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে।

সেলেব্রিটি অভিনেতা বলতে আমরা যা বুঝি সেই অর্থে তেমন কেউই নেই এ নাটকে। কিন্তু যারা আছেন তাঁদের যোগ্যতা আর অভিনয়-দক্ষতার সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য হবেন দর্শক। প্রথমেই বলতে হয়, মুখ্য চরিত্রে থাকা তাপস চ্যাটার্জির কথা। কখনও পরাশর, সত্যবতী, দুষ্মন্ত, শকুন্তলা, ব্যাস, শান্তনু, ভীষ্ম, অম্বা, অম্বালিকা, শকুনি– মুহূর্তে মুহূর্তে বদলে যেতে থাকে তাঁর চরিত্র। তাপসও কী অবলীলায় পোশাক খোলার মতো খুলে ফেলেন চরিত্রসজ্জা, উঠে আসেন এক শরীর থেকে আর এক শরীরে। কৌস্তভ গুপ্ত ‘কসবা অর্ঘ্য’র অন্যতম স্তম্ভ অভিনেতা। শুধু অভিনয়গুণ বা এক্সপ্রেশনে নয়, তাঁর ঈর্ষনীয় নৃত্যশৈলী আর শরীরী বিভঙ্গ মুগ্ধ করে দর্শককে। পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর মিলনদৃশ্যে মুন্সিয়ানার দাবি রাখে তাঁর একক অভিনয়। এই দুজনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মঞ্চে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন সীমা ঘোষ, ঐশিক রায়চৌধুরী, ধীমান ভট্টাচার্যরা। বিশেষ করে বলতে হয় তরুণতম অভিনেতা ঐশিকের কথা। কখনও গণেশ, কখনও অভিমন্যু, কখনও বা উলূপীপুত্র আরাবান (মতান্তরে ইরাবান)-এর চরিত্রে তাঁর অভিনয় দাগ কেটে যায়। চমকে দেয় মঞ্চে সূত্রধারের ভূমিকায় মণীশ মিত্রের ক্ষণিক উপস্থিতিও।

নাটকে সরোদ আর বাঁশির যুগলবন্দি অতুলনীয়। সীমা ঘোষের কণ্ঠে শিহরণ খেলা ‘পাণ্ডবাণী’ কলকাতার দর্শকদের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা। সীমাদেবী বহুদিনের পোড়খাওয়া নাট্যকর্মী, ‘পদ্মবিভূষণ’ পুরস্কারে সম্মানিত বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী তীজন বাঈয়ের শিষ্যাও। ছত্তিশগড়ের প্রান্ত লোকশিল্প জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর গলায়। নাটক চলাকালীন স্টেজের উপর কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতের এমন দ্বৈরথ খুব বেশি দেখেনি কলকাতার দর্শক। এক এক সময় মনে হতেই পারে প্রেক্ষাগৃহে নয়, বসে আছেন ডোভার্স লেন সঙ্গীতসম্মেলনে, যেখানে ধ্রুপদী গানের সুরে অবলীলায় মিশে যাচ্ছে রবীন্দ্রসংগীত থেকে লোকায়ত স্ত্রী-আচারের গান, বাংলার মাটির সুর।

ভারতের নানা প্রদেশের সংস্কৃতিকে এক মঞ্চে তুলে আনতে চেয়েছে ‘ঊরুভঙ্গম’। নাটকের সংলাপ লেখা হয়েছে সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজি ভাষায়। নৃত্যশৈলীতেও কুটিয়াট্টমের মতো পারফর্মিং আর্ট, কথাকলি, কেরল বা তামিলনাড়ুর লোকনৃত্যের সঙ্গে মিলেছে বাংলার ছৌ বা ঝুমুরের মতো লোকনাচও।

শুধুই কি মুগ্ধতা? টানা ছ’ঘণ্টার এই নাটকে একেবারে যে সুর কাটেনি তা নয়। কিছু কিছু অংশ শ্লথ মনে হয়েছে। কাহিনি বর্ণনায় আরেকটু দ্রুততা হয়তো প্রয়োজন ছিল কোথাও কোথাও। দ্রৌপদী বা কুন্তীর মনস্তত্ত্ব বর্ণনায় যতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তত গুরুত্ব পাননি পুরুষ চরিত্রেরা। ভাসের মহাকাব্যে দুর্যোধনই কেন্দ্রীয় চরিত্র, নাটকের ট্রাজিক নায়ক। সেই তুলনায় অর্ঘ্যের ‘ঊরুভঙ্গম’-এ চরিত্রটি অনেকটাই অবহেলিত। তাঁর মনস্তত্ত্বের ধূসর অংশগুলো একেবারেই উঠে আসেনি সংলাপে বা অভিনয়ে৷ সাদা কালোর সেই পুরনো লক্ষ্মণরেখাতেই যেন আটকে রইলেন মহাভারতের মহানায়কেরা। কৃষ্ণ চরিত্রটিও বহুলাংশে অবহেলিত৷ তবে আরাবান ও মোহিনীর বিবাহ অংশে প্রাচীন ভারতে সমকামের স্বীকৃত দিকটি উজ্জ্বল হয়েছে৷ এই ‘আরাবান অধ্যায়’ নাটকের অন্যতম শক্তিশালী অংশ।

ছ’ঘণ্টার এই নাটকে চারটে বিরতি। কিন্তু বিরতিতেও ঘোর কাটতে দেননি নির্দেশক। প্রেক্ষাগৃহের বাইরের স্পেসকে সুনিপুণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে নাটকের ছন্দ ধরে রাখতে। বিশেষ করে বলতে হয় শুরুর আর শেষের বিরতির কথা। নাটকের গোড়াতেই সুর বাঁধার কাজটা করে দিয়েছিল বিখ্যাত ভজন ‘বসো মেরে নয়নন মে নন্দলাল’… কখনও বাঁশির সুরে, কখনও ধ্রুপদি বা ভানুসিংহের পদে সেই মুগ্ধতার রেশ আগাগোড়া ধরে রেখেছেন শিল্পীরা। শেষতম বিরতির ঘণ্টা যখন পড়ে, ঘড়িতে তখন ভোর চারটে। একটু আগেই চক্রব্যূহ ভেদ করতে গিয়ে বীভত্স মৃত্যু হয়েছে অভিমন্যুর৷ গানের সুরে, নাচের ভয়াল মুদ্রায়, সেতারের মূর্ছনায় শোকের আবহ। বাইরের চত্বরে চোখ সওয়ানো অন্ধকার। খোলা আকাশের নীচে টিমটিম করে জ্বলছে একের পর এক মোমবাতি। ইতস্তত মাটির সরায় জ্বলছে আগুন। তাঁরই মধ্যে সাদা থান পরে অস্পষ্ট কুয়াশায় বসেছেন গায়ক… তানের মূর্ছনায় ডুবে যাচ্ছে প্রাক ভোরের নৈঃশব্দ। মনে হল, যেন শয়ে শয়ে মৃত্যু আর চিতার আগুনের মাঝে অন্ধ কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছি। একা। আকাশে শুকতারা ফুটছে। আলোর স্বস্তি নিয়ে রাতের ক্যানভাস ছিঁড়ে ভোর হচ্ছে আমার শহরে…

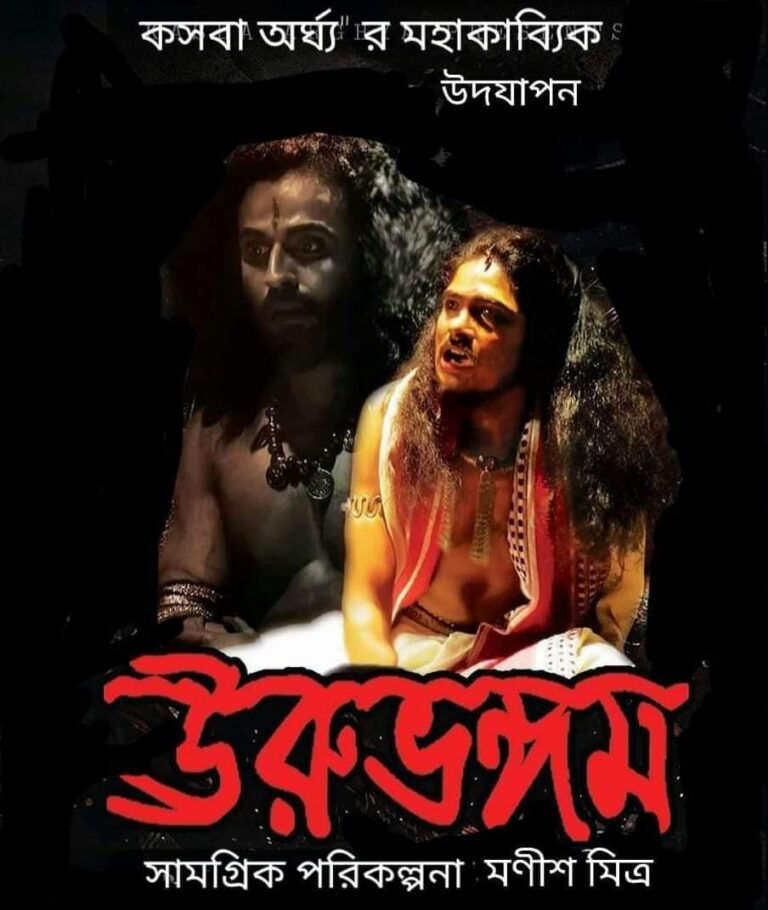

নাটক: ঊরুভঙ্গম

প্রযোজনা: কসবা অর্ঘ্য

পরিচালনা: মণীশ মিত্র

ছবি সৌজন্য- ‘কসবা অর্ঘ্য’, ‘ঊরুভঙ্গম’ ও মণীশ মিত্রের ফেসবুক পেজ

একের দশকের বাংলা কবিতার পরিচিত নাম। পেশায় সাংবাদিক। পেয়েছেন বাংলা আকাদেমি শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্মাননা সহ একাধিক পুরস্কার। আগ্রহ আছে থিয়েটার ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে।