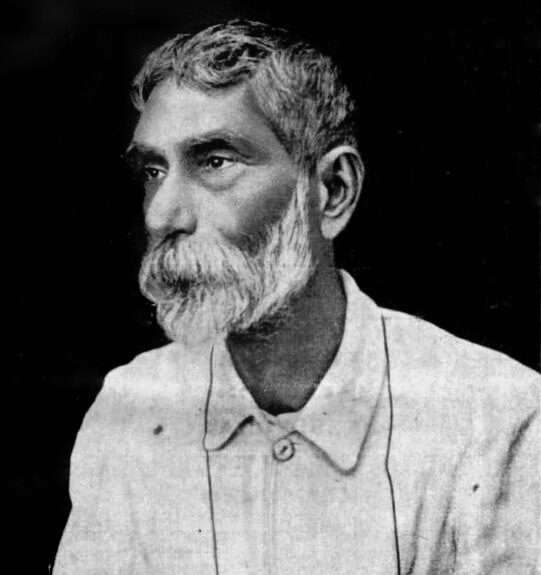

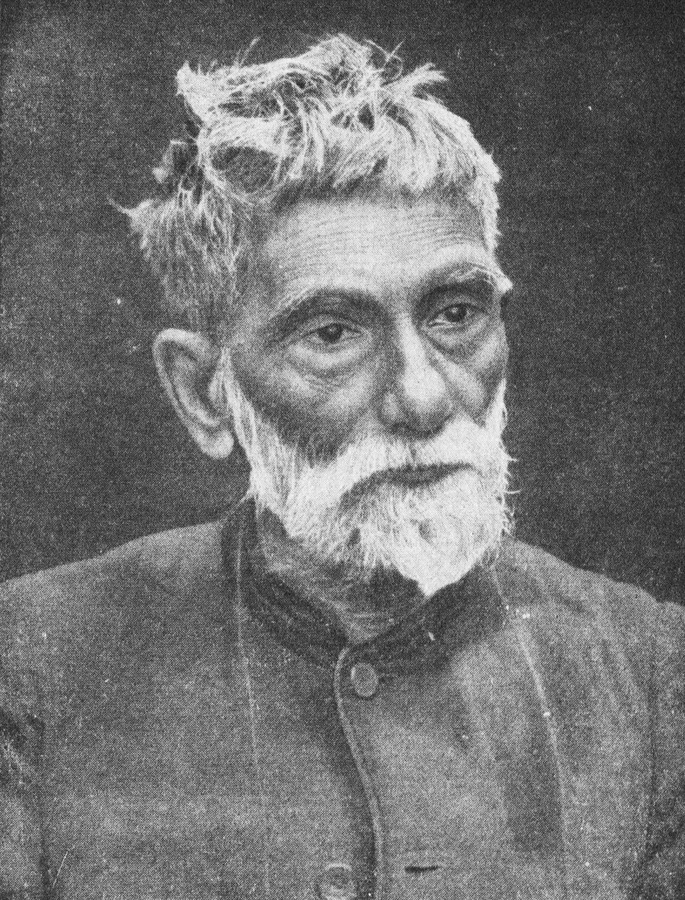

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ‘আমরা বাঙালি’ কবিতায় যাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন, ‘বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙালি দিয়াছে বিয়া’…., আবার একই বছরে জন্ম হওয়াতে তাঁর সত্তর বছরের জন্মদিনে বন্ধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রশস্তিপাঠে বলেছিলেন, “কালের যাত্রাপথে আমরা একই তরণীর যাত্রী”…., সেই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, স্বদেশপ্রেমী, ছাত্রদরদি, দানবীর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে কি আমরা বিস্মৃত হলাম?

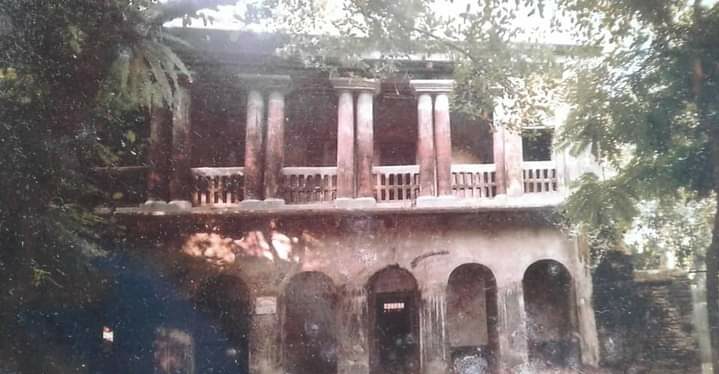

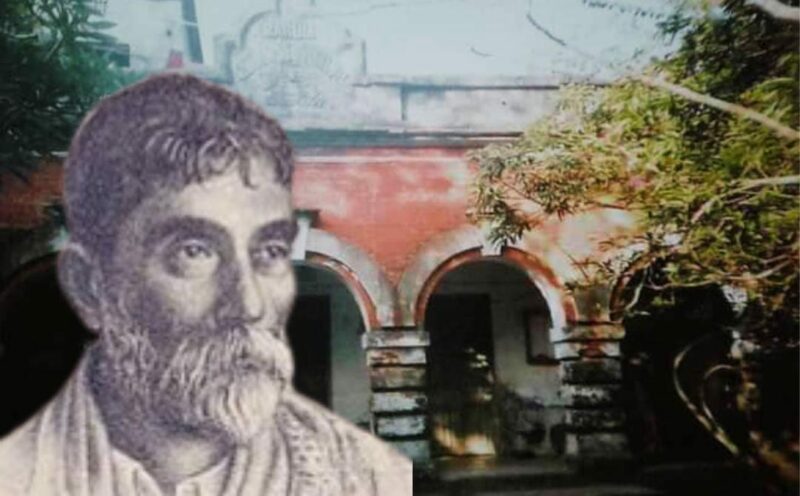

১৮৬১ সালের ২ আগস্ট আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অবিভক্ত বাংলার খুলনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ব্রিটিশ ভারতে কপোতাক্ষ নদীতীরে রাড়ুলি কাটিপাড়া গ্রামে এক প্রাচীন জমিদার পরিবারে জন্মেছিলেন তিনি। তাঁর বাবা হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী, মা ভুবনমোহিনী দেবী। এই বংশের পুর্বপুরুষ দেওয়ান মানিকলাল রায়চৌধুরী বাংলার নবাবের থেকে দক্ষিণদেশে অনেকগুলো তালুক পত্তনি পেয়ে কপোতাক্ষ তীরে এই অঞ্চলে গাছপালা কেটে জঙ্গল পরিষ্কার করে জমিদারি স্থাপনা করেন। রায়ের আল বা আলি থেকে গ্রামের নাম হয় রাড়ুলি আর গাছপালা কেটে স্তুপ করে রাখার ফলে পাশের গ্রামের নাম কাটিপাড়া। মানিকলাল যথেষ্ট অর্থশালী ছিলেন। ভারী লোহার কড়ি, কাঠের বরগা, চুন সুরকি দিয়ে তিনি অন্দরমহলে মহিলাদের জন্য একটি দ্বিতল বাড়ি তৈরি করেন। এই অন্দরমহলেরই একতলার একটি ঘরে জন্মেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র।

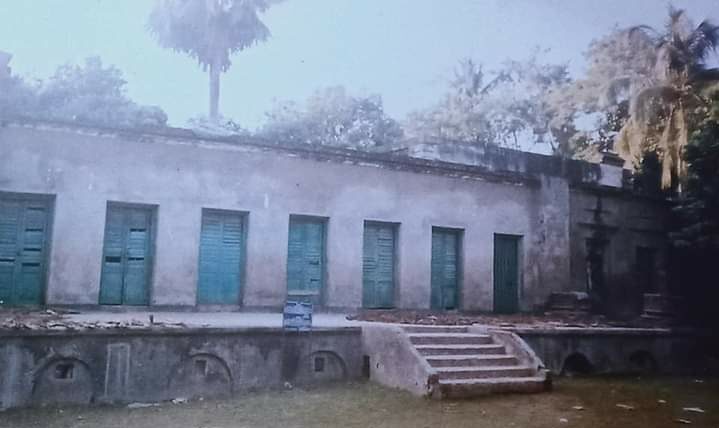

জমিদারি পরিচালনার জন্য রায়চৌধুরীরা সামনের বহির্বাটিতে পশ্চিম ভিটেয় একটি উঁচু দ্বিতল বাড়ি, পুবে একতলার সারি দেওয়া কাছারি ঘর, উত্তরের ভিটায় বিশাল চণ্ডীমণ্ডপ ও দক্ষিণে বিশাল পাল্লার লোহার বেড় দেওয়া কাঠের সিংহদরজা সমেত এক চকমিলানো বাড়ি তৈরি করেন। দোতলার হলঘরে প্রজাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বড় ফরাশ পাতা থাকত। সে ঘরে থাকত ঝাড়লণ্ঠন, টানা পাখা, বড় আবলুশ কাঠের কালো গোল টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি। চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিবছর ধুমধাম করে দুর্গা পূজা হত। জনশ্রুতি ছিল যে মানিকলাল কয়েক ঘড়া মোহর ওই বাড়িতে মাটির নীচে পুঁতে রেখেছিলেন। সে জন্য কয়েক পুরুষ পরেও গ্রামবাসীরা রাত্রে লুকিয়ে বাড়ির কাছকাছি শাবল দিয়ে খোঁড়াখুড়ি করত, যদিও কোনও মোহরের ঘড়া পাওয়া যায়নি। এই সমস্ত কথা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর ‘Autobiography of an Indian chemist’ বইতে লিখে গিয়েছেন। তৎকালীন ‘চক্রবর্তী চ্যাটার্জী পাবলিকেশন’ থেকে প্রকাশিত বইটির প্রথমেই রায়চৌধুরী বাড়ির অন্দরমহল ও বারমহলের দুটি সুন্দর আলোকচিত্র আছে।

মানিকলাল রায়চৌধুরীর ছেলে আনন্দলাল পৈতৃক বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণ ও জমিদারি মজবুত করেন। তাঁর ছেলে হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী ছিলেন বিদ্যানুরাগী এবং নিজেও যথেষ্ট পড়াশুনা করতেন। বলা হয়, তিনি সাতটা ভাষা জানতেন। তাঁর বাড়ির একতলায় পূর্বদিকের কাছারির ঘরগুলোর পাশের একটি ঘরে বড় বড় কাঠের আলমারিতে প্রচুর বই সংগ্রহ করে তিনি একটি পারিবারিক লাইব্রেরি তৈরি করেছিলেন। জমিদারি এবং অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁর অতটা আগ্রহ ছিল না। গ্রামে ইংরেজি স্কুল না থাকাতে তিনি জমিদারি পরিচালনার ভার নায়েবের হাতে তুলে দিয়ে নিজের চার ছেলে জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র, নলিনীকান্ত, প্রফুল্লচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্রকে নিয়ে কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটে একটা দোতালা বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানকার অ্যালবার্ট স্কুল, হেয়ার স্কুল প্রভৃতি নামকরা বিদ্যালয়ে ছেলেদের ভর্তি করে পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। সেখানে ঠাকুর-চাকর দিয়ে তাঁদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হত। হরিশ্চন্দ্র এতটাই বিদ্যানুরাগী ছিলেন যে তিনি স্ত্রী ভুবনমোহিনীকেও কিছুদিন এখানে এনে রেখেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে বাংলা শেখানোর জন্যে। বহুকাল এই বাড়িটিই ছিল রায়চৌধুরীদের কলকাতার ঠিকানা।

সেসময় কপোতাক্ষর ঘাট থেকে স্টিমার সরাসরি কলকাতার আউটরাম ঘাটে ভিড়ত। ওদিকে রাড়ুলির নায়েব সরকারের ঘরে খাজনা না দিয়ে বেশ কয়েকটি তালুক বেনামে নিজেই কিনে নেন। এর ফলে হরিশ্চন্দ্র বেশ অর্থসংকটে পড়েন। ছেলেদের পড়াশোনার খরচ চালাতে তিনি অভিধান রচনা করেন। সে বই বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। এমনকি মা ভুবনমোহিনী চোখভর্তি জল নিয়ে নিজের গা থেকে কিছু গয়নাও খুলে দেন ছেলেদের উচ্চশিক্ষার জন্য। এ সমস্ত কথাও স্যার পি সি রয়ের অটোবায়োগ্রাফি বইটিতে আছে। এ বইটির বারবার উল্লেখ করার কারণ এতে রাড়ুলির এই বাড়ির কথা, তাঁর মা বাবার অবদানের কথা সবিস্তারে লেখা আছে। অনেকেই অবগত আছেন, তিনি বহু পড়াশুনা করে দুখণ্ডের ‘আ হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি’ (A History of Hindu Chemistry) বইদুটি রচনা করেছিলেন। এছাড়া বাঙালিকে স্বনির্ভর করতে ও ব্যবসায় আগ্রহ বাড়াতে তিনি বাংলায় লিখেছিলেন ‘বাঙালির অন্নসমস্যা ও তার প্রতিকার’ বইটি। বাঙালি যাতে ব্যবসায় উৎসাহ পায় সেই জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়ে তৈরি করেন ‘বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিটিউক্যালস লিমিটেড’ প্রতিষ্ঠানটি এবং সেটি সফলভাবে পরিচালনা করেও দেখিয়েছিলেন।

আরও পড়ুন: কিশোর আইনস্টাইন: কিছু সত্য কিছু মিথ

আমাশয়ে ভোগা শীর্ণদেহ প্রফুল্লচন্দ্র এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সাধারণ ফল করেছিলেন। ইন্টামিডিয়েটে পড়ার সময় যখন তিনি বিখ্যাত ‘গিলক্রাইস্ট স্কলারশিপ’-এর জন্য পড়াশোনা করছিলেন তখন সহপাঠীরা অনেকেই তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতে থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে সেসময় যে দুজন স্কলারশিপ পেয়েছিলেন তাঁদের একজন প্রফুল্লচন্দ্র। এই বৃত্তি নিয়ে তিনি এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি থেকে পর পর বি.এস.সি ও ডি.এস.সি (Doctor of Science) ডিগ্রি অর্জন করেন। ফিরে এসে ১৮৮৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে মাত্র আড়াইশো টাকায় রসায়নের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ওই সময় ওই কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুকে সঙ্গে নিয়ে ইংরেজ অধ্যাপকদের সমান বেতন পাওয়ার জন্য আন্দোলন করেন তিনি। অর্থের থেকেও সম্মানের ফারাকই ছিল এই আন্দোলনের কারণ। কয়েক মাস কাজ করার পর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বিক্রি হওয়া মায়ের সোনার গয়না আবার গড়িয়ে দেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পরের দিকে তাঁর বেতন ছিল মাসিক হাজার টাকা, যা তৎকালীন মাসমাইনের নিরিখে যথেষ্টই ভালো। কিন্তু নিজের জন্য সে টাকার দশভাগ রেখে বাকি নব্বই ভাগই দুঃস্থ ছাত্র, বিধবা, সহায়সম্বলহীন মানুষদের মধ্যে দান করে দিতেন প্রফুল্লচন্দ্র।

সে সময় সায়েন্স কলেজের দোতলার একটি ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল, পাশের ঘরেই একটি ছোট রসায়নাগার। তাঁর ছাত্র, ছোটভাই পূর্ণচন্দ্রের ছেলে চারুচন্দ্র এখানে তাঁর সঙ্গেই থাকতেন ও একসাথে প্রেসিডেন্সি কলেজে যেতেন যথাক্রমে শিক্ষক ও ছাত্র হিসেবে। এসময় প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যবরেটরির একটা অংশেও তাঁর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন প্রফুল্লচন্দ্র। এই সময় তিনি বিষম ধাতুর মিলনে মারকিউরাস নাইট্রাইট আবিষ্কার করেন। কিছু জৈব যৌগও (Organic compound) আবিষ্কার করেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ‘নাইট’ উপাধি দেন যেটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘আচার্য’ নামে তরজমা করেন।

প্রফুল্লচন্দ্র মনেপ্রাণে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করতেন। খাদির ধুতি ও খাদির কালো কোট পরতেন। কংগ্রেসের কলকাতা সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির হয়ে তিনিই গান্ধীজিকে ট্রেন থেকে নিয়ে আসেন। নিজে হাতে চরকায় সুতোও কাটতেন। তাহলে তিনি কেন নাইট উপাধি ত্যাগ করেননি? এর উত্তরে তিনি বলতেন, “আমি রোগাসোগা মানুষ, সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধিতা করলে ওদের মোটা লাঠির বাড়ি সহ্য করতে পারব না, আমার প্রাণটাই চলে যাবে।”

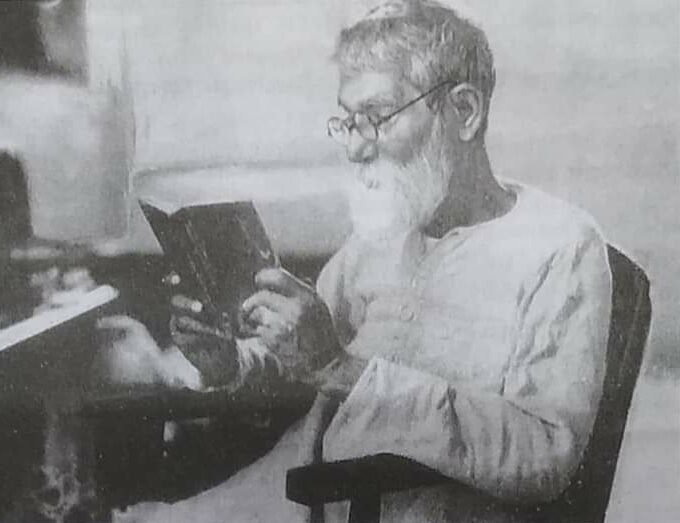

১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত এমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়ে তখনকার সর্বমোট যে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা পেয়েছিলেন, বিদায় নেওয়ার সময় সেই পুরো টাকাটাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে যান তিনি। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সায়েন্স কলেজের ঘর তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়। তিনি তখন তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানের মানিকতলার একটি ঘরে বা কখনও পানিহাটি শাখার একটা ঘরে থাকতেন। অথচ বেঙ্গল কেমিক্যাল তখন কানপুর ব্রাঞ্চ সহ সারা ভারতবর্ষে ভালো ব্যবসা করছে। তাঁর লেখা বইগুলিরও ভালো চাহিদা ছিল। তিনি কি কলকাতায় একটা বাড়ি করতে পারতেন না? করেননি। বিলাসিতার মধ্যে একটা ফিটন গাড়ি কিনেছিলেন, সেটিতে চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতেন।

ছাত্রদরদি প্রফুল্লচন্দ্র সবসময় ছাত্র-পরিবৃত থাকতেন। সায়েন্স কলেজে তার ছাত্ররা, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ, ফজলুল হক ইত্যাদি তাঁর ঘরে তাঁর সঙ্গে বহু সময় কাটাতেন। আবার বেঙ্গল কেমিক্যাল গড়ে তোলার সময় তাঁর অনেক মেধাবী ছাত্র তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় রাজশেখর বসুর নাম, যিনি পরে সাহিত্যিক পরশুরাম হবেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর সময় গ্রীষ্মাবকাশে বা পুজোর ছুটিতে ছাত্রদের নিয়ে দেশের বাড়ি রাড়ুলিতে যেতেন প্রফুল্লচন্দ্র। তখন বাইরের বাড়ির দোতলার হলঘরে ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করা হত। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় থাকতেন তাঁর নিজস্ব দক্ষিণের কোনার ঘরটিতে। বাবা হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী ততদিনে প্রয়াত হয়েছেন। প্রফুল্লচন্দ্র পৈতৃক পদবীর শুধু ‘রায়’টুকু লিখতেন, চৌধুরী আর লিখতেন না। বড়দা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট ছিলেন। তিনি শেষ জীবনে ডায়মন্ড হারবারের কাছে সরিষাতে বাড়ি তৈরি করে থাকতেন। মেজদা নলিনীকান্তই রাড়ুলির বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন। ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্র ছিলেন সেজদা প্রফুল্লচন্দ্রের একান্ত অনুগত। তিনি কেমিস্ট হিসেবে বেঙ্গল কেমিক্যালের কাজে সহায়তা করতেন। অনেকেই জানেন না যে, বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানের অর্ধেক মালিকানা প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর স্নেহের ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্রকে দিয়েছিলেন।

ছুটিতে বাড়িতে এলে দুপুরে খাওয়ার পরে মা ভুবনমোহিনীর কাছে বসতেন প্রফুল্লচন্দ্র। মা তখন তাঁর স্নেহের ‘ফনু’র সাথে অনেক সুখদুঃখের কথা বলতেন। বিকেলে ছাত্রদের জন্য বাড়ির গাছের মিষ্টি আম কেটে দেওয়া হত, সঙ্গে কাঁচাগোল্লার সন্দেশ। কখনও গ্রামবাসীরা তাঁর সঙ্গে দোতলার লম্বা টানা বারান্দায় দেখা করতে এলে তিনি নানা অরগ্যানিক কম্পাউন্ড দিয়ে নিজের হাতে লিচু, লেবু এইরকম নানা স্বাদের শরবত খাইয়ে তাঁদের চমৎকৃত করে দিতেন। তবে সকাল ছ’টা থেকে ন’টা, তিনি নিজের ঘরে দরজা দিয়ে পড়াশোনা করতেন। সেই সময় তাঁকে ডাকা চলবে না। পুজোর সময় ছাত্ররা এলে খুব আনন্দ পেত, কারণ বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে ধুমধাম করে দুর্গাপূজা হত, রাত্রে উঠোনে যাত্রাপালা। গ্রামের একমাত্র পুজোয় গ্রামবাসীরাও হই হই করে অংশগ্রহণ করতেন। সকালে ছাত্রদের জন্য আসত ঘিয়ে ভাজা লুচি, নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল, মিষ্টি। দুপুরে বাড়ির সদর পুকুর থেকে বড় কাতলা মাছ ধরে উঠোনে ফেলা হত। কুটে বেছে ছাত্রদের জন্য রান্না হত মাছ ভাজা, মাছের ঝোল।

একবার গ্রীষ্মকালের বিকেলে প্রফুল্লচন্দ্র ভাইপো চারু সহ অন্যান্য ছাত্রদের নিয়ে কপোতাক্ষ নদীতে নৌকাভ্রমণে যান। হঠাৎ কালবৈশাখীর তুমুল ঝড়ে সে নৌকা ডুবে যায়। সবাই ভালো সাঁতার জানাতে সাঁতরে কাটিপাড়ার ঘাটে ওঠেন তাঁরা। ভিজে কাপড়ে এক মাইল হেঁটে রাড়ুলির বাড়িতে কাছারি দিয়ে ঢুকতে যাবেন, মেজদা নলিনীকান্ত এসে বললেন, “তুমি ঐ মাঝির নতুন নৌকো তৈরির টাকা দিয়ে দেবে।” সেজ ভাই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানান। মজার কথা মাঝির পুরনো নৌকোও পরে ভেসে উঠেছিল।

এ সমস্ত পারিবারিক গল্প আমি আমার বাবা চারুচন্দ্র রায়চৌধুরী ও ঠাকুমা (যিনি ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্রের স্ত্রী)-র কাছে শুনেছি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর জন্মভূমি গ্রামকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। এলাকায় স্কুল না থাকাতে তিনি নিজের বাড়ির নীচের ঘরগুলোতে বাবা হরিশ্চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত যে মাইনর স্কুল ছিল তাকে সরিয়ে কপোতাক্ষ তীরে অনেকটা জায়গা, বিশাল খেলার মাঠ, অর্জুন, মেহগনি ইত্যাদি গাছ বসিয়ে বড় ইমারতের হাইস্কুল তৈরি করে দেন। ছাত্র ভাইপো চারুচন্দ্রকে এই স্কুলের শিক্ষকতার দায়িত্ব দেন তিনি। অবিভক্ত বাংলা থেকে আরও অনেক ভালো শিক্ষক এনে এই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং প্রচুর বই এনে স্কুলের নিজস্ব বড় লাইব্রেরি গড়ে তোলেন। রাড়ুলি কাটিপাড়া ছাড়া পাশের গ্রাম বাঁকা ও খেশরার নামের আদ্যক্ষরের সঙ্গে বাবার নাম জুড়ে সে স্কুলের নাম হয় ‘আর কে বি কে হরিশ্চন্দ্র ইনস্টিটিউশন’। সাতচল্লিশের দেশভাগের পরে অন্য শরিকেরা চলে গেলেও চারুবাবু স্যার তাঁর শিক্ষক সেজ জ্যাঠামশাইয়ের দেওয়া দায়িত্ব পালন করতে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যান।

গ্রামের মেয়েদের শিক্ষার জন্য রাড়ুলিতে মায়ের নামে ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন প্রফুল্লচন্দ্র। গ্রামের মানুষ ও চাষিদের সুবিধার্থে রাড়ুলিতে একটি কো-অপরেটিভ ব্যাংকও প্রতিষ্ঠা করেন, সেটি বাংলাদেশের সরকারি কো-অপরেটিভ ব্যাংক হিসেবে এখনও কাজ করে যাচ্ছে। কাছেই বাগেরহাটে একটি কলেজ স্থাপন করেন, ছাত্র ফজলুল হকের জোরাজুরিতে সে কলেজের নাম হয় বাগেরহাট আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ বা সংক্ষেপে এ পি সি কলেজ। সেটি এখন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সরকারি কলেজ।

রাড়ুলি গ্রামের হাইস্কুলটির সঙ্গে এখন সরকারি কলেজ হয়েছে। ষাটের দশকে আমার ছোটবেলায় আমি আমাদের ওই পৈতৃক বাড়িতে থাকতাম। বাবা ওই হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন এবং বিনা পয়সায় অনেক গরিব মেধাবী ছাত্রকে পড়াতেন। আমাদের বাড়িতে আমি বহু বাঁধানো মাসিকপত্র যেমন প্রবাসী, ভারতবর্ষ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দেখেছি। খাদির চরকা ছাপ দেওয়া তেরঙ্গা পতাকা ছিল, চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর বাঁধানো ফটো ছিল। নীচে একতলায় হরিশ্চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বাড়ির নিজস্ব লাইব্রেরিতে আমরা বই পড়তাম। সে লাইব্রেরি এখন গ্রামের সাধারণ পাঠাগার। আমার ছোটবেলায় ওই ভুবনমোহিনী স্কুলে পড়েছি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতায় আমরা এপার বাংলায় চলে আসি। তিরাশি সালে আমার বাবার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি বারবার একা ঐ বাড়িতে গিয়ে থাকতেন এবং বাড়িটা যাতে সরকার নেন সেজন্য ঢাকায় লেখালেখি করতেন। বিজ্ঞানীর বাড়ি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার এখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মভিটার অন্দরমহল ও বাইরের মহল সবটাই অধিগ্রহণ করেছে। গ্রামের লোক এখনও চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গাপুজো করেন বলে সরকার চণ্ডীমণ্ডপটি সুন্দরভাবে সংস্কার করে দিয়েছে, কিন্তু এই প্রাচীন বাড়ির অন্য অংশ ভেঙে পড়ছে। প্রতি বছর ২ অগাস্ট এই বাড়ি ও তার সামনের মাঠে আজও বড় করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মদিন পালন করা হয়।

ছবি: লেখক, Wikipedia, Wikimedia Commons,

শিখা সেনগুপ্ত বিজ্ঞানের স্নাতক। ছোটবেলা থেকেই বইপড়ার নেশা, book worm বলা যায়। কলেজ জীবন থেকে লেখালেখি শুরু। অফিস জীবনেও আনন্দবাজার সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিশেষ কলাম ও ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে। সরকারি ব্যাংক থেকে অবসরের পরে প্রথম শ্রেণীর বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, দেশ, ভ্রমণ ও আনন্দবাজারে তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

One Response

খুব উপকৃত হলাম লেখাটি পড়ে। ওনার ব্যক্তিগত জীবন বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ওনার ব্যপারে বাংলাদেশের সরকারের ভুমিকা জেনেও ভালো লগলো যে যথেষ্ট সম্মান ওনার ব্যপারে নেওয়া হয়েছে। ম্যাডাম আপনি এই ব্যপারে আরো লিখুন যাতে ওনার ব্যপারে জানতে ইচ্ছুকরা আরো বেশি তথ্যর সন্ধান পায়।