ঘরের ভেতর বর্ষাধারা

বালকবেলা যে বস্তিতে কেটেছে, সেখানে আমাদের জন্য বন্যাকে চেনা ও বন্যাত্রাণ শিক্ষার একটা আয়োজন ছিল৷ বাংলায় ১৯৭৮-এর অতিবৃষ্টি ও বন্যা, প্রকৃতঅর্থে প্লাবন নিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা বলবার আগে, এই কথাটা বলা জরুরি মনে হয়৷ জলের মুখোমুখি হবার সে আয়োজন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত৷ ঘণ্টা দুই টানা বৃষ্টি হলে উঠোনে একহাঁটু, পথের জলের সমান সমান৷ গাড়ি গেলে পথের ঢেউ ঘরের সিঁড়িতে ভাঙে৷ ঘরের ভেতর বালতি গামলা হাঁড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসানো, টালির চাল থেকে অবিরাম ঝরে পড়া জল আটকাতে৷ দেয়াল চুঁইয়ে নামা জল ঠেকাতে ন্যাতাকাপড়৷ রাতে বৃষ্টি হলে ঘুম চৌপাট৷ বিছানা সরিয়ে সরিয়ে বা বিছানার ওপর হাঁড়ি গামলা পেতে সারা রাত কার্যত জেগে থাকা৷ বিছানা মানে চটের বস্তার ওপর চাদর আর মাথার বালিশ৷ ভিজলে কবে শুকোবে ঠিক নেই৷ বৃষ্টি ধরলে দিনের আলোয় চালে উঠে টালি ঠিকঠাক বসানো, আলকাতরার চট চাপা দেওয়া ইত্যাদি৷ তাতে জলকে ঠেকানো কি যায়? এই বালকবেলা পরবর্তীকালে বহুবার দেখা ও শোনা বন্যাদুর্গতদের ছবি ও কাহিনির প্রিলুড যেন৷ সুন্দরবনের নদীবাঁধে খোলা আকাশের নীচে বন্যার্তদের যে ছবি বছর বছর খবরের কাগজে ছাপা হয়, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সম্প্রচার করা হয়, সেসব যেন আমাদের সেই দিনগুলি রাতগুলির প্রতিচ্ছায়া৷ নদী থেকে মাইল মাইল দূরে বাস হলেও সেই শৈশব জলের সহবাসী৷ জমা জল নেমে যেত তাড়াতাড়ি৷ নিকাশি ব্যবস্থা সচল ছিল তখন৷ পুরসভা কাজের ছিল৷ উন্নয়নের বর্বরতা সেইসময়ের প্রত্যন্ত পূর্ব কলকাতায় জলযন্ত্রণার স্থায়ী ব্যবস্থা করেনি তখনও৷

স্বাভাবিক বর্ষায় অন্তত দশ-বারো দিন খেতে হত খিচুড়ি আর আলুসেদ্ধ দু’বেলা৷ কয়লা ঘুঁটে গুল সব ভেজা, উনুন ধরে কীভাবে! স্টোভ জ্বালিয়ে কোনওক্রমে ফুটিয়ে নেওয়া৷ বর্ষা টানা হলে রান্নাবান্না চুলোয়৷ স্টোভ ধরাতে যে কেরোসিন লাগে, সেটা জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে৷ দোতলা-তিনতলা বাড়ির লোকজন বেশি দামে কিনে নেয় জ্বালানি৷ দোকানে গিয়ে আমরা শুনি স্টকে নেই৷ অগত্যা চিঁড়ে-মুড়ি-ভেলি গুড় ভরসা৷ গ্রাম-গ্রামান্তরে বন্যার জল যখন নামতে শুরু করে, বানভাসি মানুষ বস্তির দুয়ারে আসেন৷ গলায় হারমোনিয়ম-ঢোল ঝুলিয়ে গান করেন: বানের জলে ভাসিয়া এসেছি আমরা স্বদেশবাসী/ বাড়িঘর মোদের গিলিয়া খেয়েছে বন্যা সর্বনাশী…৷ প্রতি বছরই আসে কোনও না কোনও দল৷ আসে দামোদরের পাড় থেকে, মুণ্ডেশ্বরীর পাড় থেকে৷ ভেবে কিছুটা সুখ পেয়েছি, আমরা শহরের লোক জলজর্জর হলেও ওঁদের মতো ভেসে যাইনি৷

নোংরা মেঝেয় পড়ে থাকে মানবতা

শহরেও ভেসে যাওয়া ছিল৷ সেই সময়ের, ষাট দশকের প্রান্তিক পূর্ব কলকাতা টানা তিন-চার দিন বৃষ্টি হলে ভেসে যেত৷ টালি-খোলা-টিনের চালের বস্তির বাসিন্দারা উঠতেন গিয়ে পাকা স্কুলবাড়িতে৷ সেরকম বাড়িও খুব বেশি ছিল না ওই অঞ্চলে৷ এ পাড়া সে পাড়া থেকে বৃষ্টিদুর্গতদের জন্য ত্রাণ পাঠানো হত৷ ঠেলাগাড়ির চাকা খুলে তাতে মিষ্টির-দোকানের নৌকা-ভর্তি খিচুড়ি আর পাঁউরুটি-বিস্কুট-চিঁড়ে-গুড় জলে ভাসিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেত ছেলেরা৷ এই ত্রাণের দলে আমিও জুটে গেছি৷ কে যেন ভেতর থেকে ঠেলা দিত৷ একবার বেঙ্গল পটারিজ় কারখানার অঞ্চল থেকে বৃষ্টিদুর্গত বহু মানুষকে শেলটার দেওয়া হল আমাদের পাড়ার কর্পোরেশন স্কুলে৷ মানুষের এরকম দুর্দশা কাছ থেকে সেই প্রথম দেখা৷ কয়েকশো শিশু-নারী-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নোংরা খালি মেঝেয় পড়ে আছে৷ খাবার জুটছে কোনওরকম৷ জীবনধারণের বাকি যে ব্যবস্থা— সন্ধের পর আলো, পাখার বাতাস, একটু আব্রু, সাধারণ ওষুধপত্র— কিছুই নেই৷ গুমোট গরমে, স্নান করা তো দূরের কথা, মাথা ভেজাবার জলও নেই৷ স্কুলের বাথরুমে যে ধারায় জল পড়ে তাতে একজনের মাথা ভেজাতে অনেক সময় লাগে৷ লাইনে যারা আছে, তারা চেঁচায়৷ কাঁদতে কাঁদতে মানবশিশুর দম আটকে আসে৷ সেই কান্না শুনে আরও শিশু কেঁদে ওঠে৷ অশেষ ক্লেশ সয়ে তারা টিকে আছে৷ থাকার জন্য পাকা জায়গা পেয়েছে, এই তো ঢের৷ স্থানীয় হাওড়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে দু’চার রকম সবজি-সহ তৈরি খিচুড়ি আসত৷ আর শিশুদের জন্য হরিণঘাটার কয়েক বোতল দুধ৷ পাড়ার মানুষের কাছ থেকে চাঁদা তুলে খরচ জোগানো হয়েছিল৷

ক্লাস নাইনে আমাদের রচনা লিখতে দিয়েছিলেন নবীন বাংলা শিক্ষক৷ এক বছরের জন্য এসেছিলেন তিনি৷ নিয়মিত শিক্ষক বিটি পড়বার জন্য ছুটিতে যান৷ তাঁর জায়গায়৷ রচনার বিষয়: তোমার চোখে বাংলার বর্ষা৷ এতদিন যেভাবে রচনা লেখা শেখানো হয়েছে, তার চেয়ে আলাদা এই নবীন শিক্ষকের ভাবনা৷ বললেন, বই দেখে লিখবে না৷ তোমরা সবাই বর্ষা দেখেছ৷ যে যেমন দেখেছ, সেটাই লিখবে৷ বাড়ি থেকে লিখে আনবে৷ নিজেরা লিখবে৷ ফুলস্ক্যাপ কাগজের দুই পৃষ্ঠায় আমি বর্ষায় আমাদের ঘরে উঠোনে কী সমস্যা হয় থেকে কর্পোরেশন স্কুলে আশ্রয় নেওয়া বর্ষাদুর্গতদের কথা লিখেছিলাম৷ নবীন শিক্ষক বললেন, এসব তোমার দেখা? জবাব দিয়েছিলাম, আমাদের উঠোনের জলে ভেসে কতরকম নোংরা আসে, সেসব তো লিখিনি৷ শিক্ষকের নাম শুভাশিস গোস্বামী৷ পরে জেনেছি, তিনি কবি৷ ‘পরিচয়’ পত্রিকায় তাঁর কবিতা দেখেছি৷ আমার বর্ষা উপভোগের নয়, দুর্ভোগের৷ যদিও “নীল অঞ্জন ঘন কুঞ্জ ছায়ায় সম্বৃত অম্বর, হে গম্ভীর’ বা ‘মেঘলা আকাশে উতলা বাতাসে কী গান গাব যে’ এরকম আরও বর্ষার গান শুনতে বেশ লাগে৷

বানের সমুদ্রে লোকাল জলদস্যু

বন্যার ভাঙন ও ভাসান আর জমাজলের যন্ত্রণা বাংলার প্রতি বছরের ঘটনা৷ এক নিরাময়হীন ব্যাধি৷ এই ব্যাধি থেকে এক শ্রেণির লোক কোটি কোটি টাকা লুটে নেয়, বহুকাল শুনছি৷ তারা বন্যা ও খরার অপেক্ষায় থাকে৷ বন্যা ও খরা তাদের কাছে ‘ঠাকুরের আশীর্বাদ’৷ ত্রাণে বরাদ্দ যত বেশি হয়, তাদের আনন্দ তত থইথই৷ এই শ্রেণির লোকেরা প্রভাবশালী হয়৷

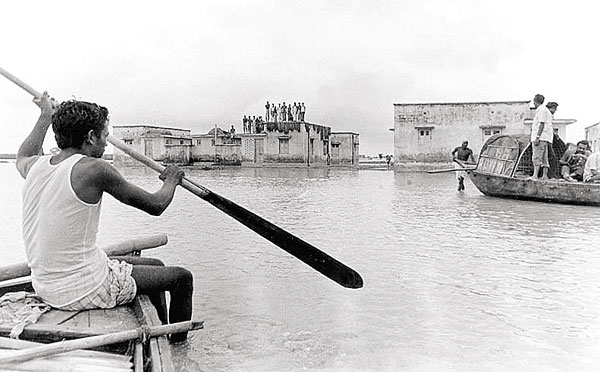

আমরাও একবার লোকাল লুটমারের পাল্লায় পড়েছিলাম৷ আমতা-শিয়াখালা অঞ্চলে৷ সাল সম্ভবত ১৯৬৯৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি৷ সরকারি দপ্তরে ত্রাণসামগ্রী দিলে কর্তারা মেরে দেয় বলে ট্রাক নিয়ে উঁচু পিচরাস্তা ধরে গ্রামের মানুষের কাছে যেতে চেয়েছি৷ ট্রাকে বড়ো মাঝারি কুড়ি প্যাকেট শুকনো খাবার৷ কয়েক বস্তাবোঝাই জামাকাপড়৷ সেবার ত্রাণ সংগ্রহ করা হয় বড়োবাজার অঞ্চলে ঘুরে৷ হাত খুলে দিয়েছিলেন বাসিন্দারা, দোকানদাররা৷ পরিকল্পনা ছিল, কোনও বাজার এলাকায় ট্রাক দাঁড় করিয়ে ত্রাণ বিলি করা হবে৷ বাজার কেন? কেননা বাজার সাধারণত উঁচু জায়গায় হয়, পাকা দোকান থাকে, মানুষজন আসে, গ্রামবাসী সহজে খবর পাবে৷ আামদের সঙ্গে ছিলেন সংস্কৃত কলেজের এক অধ্যাপক৷ এই অঞ্চলে তাঁর আত্মীয় বাড়ি৷ তিনি কয়েকবার এসেছেন৷ আরও খানিকটা এগনো যাক, আর একটু ভেতরে যাওয়া যাক, বলতে বলতে আমরা যেখানে পৌঁছলাম, সেখানে শুধু জল, অনন্ত জলরাশি, নারকেলগাছের মাথাটুকু জেগে আছে, চোখের অতিদূর পর্যন্ত ঘরবাড়ির চিহ্ন নেই৷ উঁচু পিচরাস্তায় হাঁটুজল৷ সামনে পথ দেখা যাচ্ছে না৷ ড্রাইভার আর এগোতে নারাজ৷ অধ্যাপক বললেন, দামোদরের বন্যা৷ দামোদর বাউন্ডুলে নদ৷ শাখা-প্রশাখার শেষ নেই৷ বহু জায়গায় নদীখাত মিশেছে শস্যখেতে৷ তেমন বৃষ্টি হলে বোঝা যায় নদী কীভাবে প্রতিশোধ নেয়৷ চারদিকে অপার জলরাশির মধ্যে ট্রাকে বসে নদী-বিষয়ক লেকচার শোনার মানসিকতা থাকবার কথা নয়৷ আমরা শুনছিলাম না৷ তিনি বলছিলেন৷

একটা কথা অবশ্য শোনবার মতো৷ আমাদের নদী পরিকল্পনার মধ্যেই আছে লুটের সুসংহত প্রকল্প৷ তখন দুপুরের কাছাকাছি৷ আসবার পথে চোখে পড়েছে কিছু ডিঙি৷ এদিক সেদিক৷ দূরে দূরে চলে যাচ্ছে৷ আশা করা গিয়েছিল সেরকম কিছু ডিঙি এখানে পাওয়া যাবে৷ স্থানীয় মানুষ আমাদের ত্রাণ পৌঁছে দিতে সাহায্য করবেন৷ বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম আমরা৷ দেখতে চেয়েছি কাউকে বা কোনও ডিঙি, যদি খবর পাঠানো যায়৷ ড্রাইভার অস্থির৷ ফিরতে হবে৷ গাড়ি ঘোরাবার জায়গা নেই৷ ব্যাক গিয়ারে যেতে হবে৷ গাড়ি ঠিক রাখা কঠিন৷ নরম মাটিতে চাকা বসে যেতে পারে৷ আলো কমে গেলে এই বন্যার সমুদ্রে সারা রাত কাটাতে হবে৷ সেটা কতটা বিপদের হতে পারে ভাবা যায় না৷ ত্রাণের আবেগ তখন মিইয়ে যেতে শুরু করেছে কারও কারও৷ স্বাভাবিক৷ অবস্থা অনেকটা অকূল পাথারে৷ এই সময় কয়েকটা ডিঙি চোখে পড়ল৷ ট্রাক থেকে ডাক দেওয়া হল৷ ওরা জানাল, আমাদের কাছেই আসছে৷ ওরা এল৷

– ত্রাণ আনছেন, বাবু? আমাদের সব ভেসে গেছে৷ বানের জলে ঘরবাড়ি কিছু নাই৷ খাবার নাই৷ সরকারের লোক খোঁজ নেয় নাই৷ কীভাবে বেঁচে আছি বলবার নয়৷

এইসব বলতে বলতে ওরা পিচরাস্তায় দাঁড়ালে ত্রাণসামগ্রী দেওয়া শুরু হয়৷ দশ-বারো জন এসেছিল৷ তারা বলে,

– আরো দেন৷ আসতে পারে না অনেকে৷ দূরে দূরে আছে অনাহারে৷ আমরা নিয়া যাব৷ বিলি করব৷ এই সোতের জল ভাঙি কয়জন আসে৷

কথায় যুক্তি আছে৷ শহরে বসে যেভাবে ত্রাণ দেবার কথা ভাবা গিয়েছিল সেটা যে কত অবাস্তব স্পষ্ট হতে থাকল৷ ওরা ট্রাকে উঠে পড়তে চায়৷ গোটা প্যাকেট গোটা নেবার জন্য কাড়াকাড়ি করে৷ আমরা ছ-সাতজন৷ ট্রাকে উঠে পড়লে বাধা দেবে কে? শুনবেই বা কেন? ক্ষুধা ওদের মারকুটে করে তুলেছে৷ তখনই ডিঙির চেয়ে বড়ো একটা নৌকা হাজির হল৷ নৌকায় চারজন৷ দু’জন ষণ্ডামার্কা সোজা উঠে পড়ল ট্রাকে৷ জিনিসপত্র দেখে একজন বলল,

– এই এনেছেন? বেশ৷ আমরা নিয়ে যাচ্ছি৷ আপনারা বিলি করতে পারবেন না৷ কেউ বেশি নেবে৷ কেউ পাবে না৷ লোকজন মাথাখারাপ হয়ে আছে৷ রক্তারক্তি করতে পারে৷ আমরা নিয়ে যাই৷ নিশ্চিন্তে থাকেন, যাদের পাওয়া দরকার তারাই পাবে৷ আপনারা তাড়াতাড়ি ফিরে যান৷ চারদিকে বাঁধ ভাঙছে৷ জল বাড়ছে৷ গাড়ি আটকালে খুব বিপদে পড়বেন৷

প্যাকেট ধর, বস্তা ধর বলে ওরা চারজন সব নিয়ে গেল৷ ডিঙি নিয়ে যারা এসেছিল, তাদের চেঁচামেচি থেকে বোঝা গেল, এরা লোক সুবিধের নয়, কাউকে কিছু দেবে না, সব বেচবে৷ ওরা আমাদের গাল দিতে লাগল৷ বোঝা গেল, আমরা কতটা মূর্খ৷ লুট হয়ে গেল ত্রাণ৷ বাধা দেবার কথা ভাবা যায়নি৷ রক্তারক্তি হতে পারে৷ বাঁধ ভাঙছে৷ জল বাড়ছে৷ দিনের আলো মুছে যাবার আগে প্রবল স্রোতের জল ভেঙে, জলের ভয়ংকর হয়ে উঠতে-থাকা শব্দের মধ্যে আমরা কোনওক্রমে পালিয়ে এসেছিলাম৷

প্লাবনকালের নায়কেরা

বৃষ্টি ঝরছিল মাঝে মাঝে থেমে থেমে৷ ১৯৭৮-এর ২৬ সেপ্টেম্বর৷ বড়ো একটা বৃষ্টির প্রস্তুতি ছিল আকাশে৷ পরদিন বৃষ্টির তোড় বাড়ল৷ তখনও বোঝা যায়নি বৃষ্টি থেকে অতিবৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আমরা প্লাবনের মুখে পড়ব৷ পূর্বাভাস কিছু ছিল কিনা আজ আর মনে নেই৷ আমরা তখন আবহাওয়ার পূর্বাভাস নিয়ে মজা করতাম৷ বিশ্বাসযোগ্য ছিল না তেমন সেটা৷ ২৮ তারিখ অবিশ্বাস্য বৃষ্টি৷ মুষলধারায় বিরতিহীন৷ ট্রানজিস্টরে ঘন ঘন বৃষ্টির বুলেটিন, মনে আছে৷ ৪৪ বছর পরে সব কথা মনে থাকা সম্ভব নয়৷ স্মৃতির ভরসায় লেখা কতটা নিখুঁত হতে পারে তা নিয়ে নিজেরই সংশয় আছে৷ গুগল বলছে, ২৮ তারিখে কলকাতা ও লাগোয়া এলাকায় বৃষ্টির পরিমাণ ছিল ৩৬৯.৬ মিমি৷ চারদিনে পরিমাণ ছিল প্রায় সাড়ে ৯০০ মিমি৷ অঙ্কের হিসেব থেকে নিশ্চয় একটা ছবি পাওয়া যায়৷ কিন্তু সেটা ক-জনের মাথায় ঢোকে! মৃত্যু এবং ক্ষয়ক্ষতির হিসেব বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়৷ সেদিকে যাচ্ছি না৷ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলি৷

আমরা তখন ভদ্রেশ্বরে বসতি বানিয়েছি৷ কলোনি এলাকা৷ গাছপালা পুকুর মাঠ চালাঘর বাঁশের বেড়া ইত্যাদি নিয়ে বেশ একটা গ্রাম গ্রাম ভাব৷ প্রথম দু’দিনের বৃষ্টিতে জল তেমন জমেনি কোথাও৷ নিচু জায়গা ছাড়া৷ ২৮ তারিখ, খুব সম্ভবত শনিবার, সন্ধে পর্যন্ত আলো ছিল৷ একটু রাত হতে চলে গেল৷ ঝোঁ ঝোঁ অন্ধকারে আকাশভাঙা বৃষ্টি৷ বাড়ির গায়ে পুকুর৷ জলের শব্দ ভয়ধরানো হয়ে উঠতে থাকল৷ মা বললেন, ঘরে জল ঢুকবে৷ রাত জাগতে হবে৷ তুই একটু শুয়ে নে৷ কিছু জিনিস তক্তপোশে তুলে মায়ে-পুতে বসে থাকি৷ মা ঘুমোননি৷ আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম৷ ভোরের দিকে মা ডাকলেন৷ বৃষ্টি ধরেছে৷ আলো ফুটছে৷ দেখি, পুকুর ঘরে ঢুকবে বলে পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে৷ অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, স্পষ্ট মনে আছে, একঘণ্টার মধ্যে জল নেমে গিয়েছিল৷ ন’টা নাগাদ বেরিয়ে পড়েছিলাম৷ স্টেশনের পশ্চিমদিকে পঞ্চায়েত এলাকা প্রায় পুরোটাই জলের নীচে৷ কুন্তী নদীর মজা খাত দিয়ে প্রবল বেগে জলস্রোত বইছে৷ স্পিডবোট টাল সামলাতে পারছে না৷ বাজার পেরিয়ে ঘুঙির খালের পোলের ওপর দিয়ে যে স্রোত ছুটছে সেখানে পা রাখা যাচ্ছে না৷ নৌকোয় ত্রাণ নিয়ে গ্রামে ঢোকার তোড়জোড় করছে স্থানীয় যুবকরা৷ রেললাইন ধরে বৈদ্যবাটি স্টেশনের দিকে এগোনো গেল৷ উদ্দেশ্য, কোনও পথ দিয়ে যদি কোনো গ্রামে ঢোকা যায়৷ যত এগোই চোখে পড়ে শুধু জল আর জল৷ সব গ্রাম ডুবে৷ দু’পার থেকেই লাইনে উঠে এসেছেন হাজার হাজার বানভাসি মানুষ৷ লাইনের নীচে ডিভিসি ক্যানেলের জল ছুটছে৷ শব্দ হচ্ছে গোঁ গোঁ৷ লাইন যেন ভেঙে পড়বে৷ এই বন্যার পর কয়েক মাস ট্রেন চলেছে ‘কশান’ মেনে ধীরগতিতে৷ এই বন্যার পর এইখানে ক্যানেল চওড়া করা হয় বছরখানেক ধরে৷ সেদিন দেখেছি ক্লাবের ছেলেদের, যারা গ্রামের ভেতর থেকে তুলে এনেছিল বিপন্ন মানুষদের প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে৷

আমাদের নদী পরিকল্পনার মধ্যেই আছে লুটের সুসংহত প্রকল্প৷ তখন দুপুরের কাছাকাছি৷ আসবার পথে চোখে পড়েছে কিছু ডিঙি৷ এদিক সেদিক৷ দূরে দূরে চলে যাচ্ছে৷ আশা করা গিয়েছিল সেরকম কিছু ডিঙি এখানে পাওয়া যাবে৷ স্থানীয় মানুষ আমাদের ত্রাণ পৌঁছে দিতে সাহায্য করবেন৷ বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম আমরা৷ দেখতে চেয়েছি কাউকে বা কোনও ডিঙি, যদি খবর পাঠানো যায়৷ ড্রাইভার অস্থির৷ ফিরতে হবে৷ গাড়ি ঘোরাবার জায়গা নেই৷

সাংবাদিক-সম্পাদক জ্যোতির্ময় দত্ত লিখেছিলেন ‘হিরোজ অফ ডিল্যুজ’৷ প্লাবনকালের নায়কেরা৷ অমৃতবাজার পত্রিকা ছেপেছিল প্রথম পৃষ্ঠায় এক-কলমের প্রতিবেদন৷ এই নায়ক কারা? যাদের আমরা বলি বখাটে, লুচ্চা, রকবাজ ইত্যাদি৷ কীভাবে তারা প্লাবনকালের নায়ক হয়ে উঠেছিল? ৪৪ বছর আগেকার প্রতিবেদন মনে রাখা সম্ভব নয়৷ পেপার কাটিং রাখার মতো গোছানো মানুষ নই কোনওকালে৷ এখন ইচ্ছে করলে যে সেদিনের সংবাদপত্র দেখে নেব তেমন সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ এবং শ্রম ও বিড়ম্বনাসাধ্য৷ যতদূর মনে পড়ে সে লেখা আমার-আপনার চোখে বখে-যাওয়া সেইসব রকবাজ বুকনিবাজ বেকার মস্তানি-করা মেয়ে-পটানো অপোগণ্ডদের কথা বলেছিল, যারা আমার-আপনার দুয়ারে এসেছে বুকজল গলাজল ভেঙে, নৌকো বেয়ে খাবার নিয়ে, জল নিয়ে, দুধ নিয়ে, ওষুধ নিয়ে; যারা জরাজীর্ণ বাড়ি থেকে বের করে এনেছে বিপন্ন বাসিন্দাদের; উপড়ে-পড়া গাছ কেটে পথ খুলে দিয়েছে৷

ব্যক্তিগত দেখা ও শোনা থেকে এই ‘অপোগণ্ডদের’ কথা কিছু বলা যেতে পারে৷ ভদ্রেশ্বর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম আর ওয়েটিং রুমে কয়েকশো বানভাসি মানুষ এসেছিলেন৷ মিউনিসিপাল এলাকার বহু কলোনির ঘরে জল ঢুকেছে৷ পানীয় জল বন্ধ৷ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ৷ দরজায় তালা মেরে প্ল্যাটফর্মে চলে এসেছেন বহু মানুষ৷ এঁদের নিয়ে এসেছে পাড়ার সেই ‘অপোগণ্ডরা’৷ খাবারের ব্যবস্থা করেছে চটজলদি-বানানো উনুনে৷ পঞ্চায়েত এলাকার অবস্থা ভাবা যায় না৷ ধানখেত বানিয়ে-দেওয়া নিজের খাতে জেগে উঠেছে কুন্তী ও সরস্বতী৷ ভয়ংকর স্রোতে ছুটছে নদী৷ মাইল মাইল এলাকা পাঁচ-ছয় ফুট জলের নীচে৷ এক সপ্তাহের মতো এই বিপন্ন জনতাকে দেখভাল করেছে প্লাবনকালের নায়কেরা৷ বালিগঞ্জ প্লেসের মতো বনেদি এলাকাও ভেসে গিয়েছিল৷ অনুজ-বন্ধু রঞ্জন মিত্রর কাছে শুনেছি ওদের বাড়ির কথা৷ একতলা ছেড়ে ওঁদের উঠে যেতে হয় দোতলায়৷ মজুত খাবার মেপে খেয়েও, ডাল-ভাত আর ডিম আধখানা খেয়েও অন্নকষ্টে পড়েন৷ বুকজলে নিজেরা রিকশা চালিয়ে ত্রাণে হাজির হয় সেই নায়কেরা৷ বাচ্চাদের দুধ ছিল না ঘরে৷ ওরা এনে দিয়েছিল হরিণঘাটার দু বোতল দুধ৷

হাওড়ার শালিমার গেট থেকে শিবপুর বিই কলেজের দিকে যেতে বাঁদিকে ব্রিটিশ পেইন্টসের (তৎকালীন) লাগোয়া পাড়ার একতলায় জল উঠেছিল কম করে পাঁচ ফুট৷ দোতলার মানুষ ডেকে নিয়েছেন একতলার বিপদগ্রস্তদের৷ ভাগ করে খেয়েছেন যা ছিল ঘরে৷ শুনেছি, সেখানে নৌকো চেপে চাল-ডাল-আটা-ডিম এনে দিয়েছে ‘পাড়ার মস্তানরা’৷ চুঁচুড়ার জোড়াঘাটে গঙ্গার প্রবল স্রোতে ঘরের চালে ভেসে যেতে-থাকা অন্তত শ-দুয়েক মানুষকে উদ্ধার করেছে পাড়ার ডাকাবুকো ছেলেরা৷ এই বানভাসিরা বর্ধমানের, হুগলির নানা জায়গার৷ ঘর ডুবে গেলে বাঁচার জন্য চালে বসেছিলেন৷ চাল ভেসে গেছে বানে৷

সাল ১৯৭৮৷ বলা দরকার, সন্ত্রাস-উপদ্রুত, রক্তস্নাত সত্তর দশকের অবসান ঘটছে৷ নৃশংসতম পুলিসি অত্যাচার, অসংখ্য মৃত্যু ও খুনোখুনি দেখেছে মানুষ৷ এক বছর আগে রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে বামফ্রন্ট৷ সুন্দর দিনের স্বপ্ন দেখছেন রাজ্যবাসী৷ অনেক আঘাত সয়েও যে মানবিকতাটুকু, যে মূল্যবোধটুকু তাঁরা বাঁচিয়ে রেখেছেন, তার উদ্ভাস দেখা গেল এই প্লাবনকালে৷ হয়তো সর্বত্র নয়৷ যেটুকু দেখেছি, শুনেছি৷ ১৯৭৮-এর গ্রামাঞ্চলের বানভাসিরা ভিক্ষা চাইতে শহরে আসেনি৷ বিপর্যয় দরদী হাতে সামলেছিল সরকার৷ মানুষ দাঁড়িয়েছিল মানুষের পাশে৷ অনুজ-বন্ধু অর্ক চৌধুরীর কথা দিয়ে শেষ করি৷ কাশ্মীরে ট্রেনিং সম্পূর্ণ করে জম্মু থেকে বাড়ির দিকে রওনা হন অর্ক৷ ২৬ সেপ্টেম্বর৷ তখন বাংলায় বৃষ্টির খবর নেই তাঁর কাছে৷ পেলেন মাঝপথে৷ ট্রেনের নির্ধারিত যাত্রা বাতিল হল৷ একটার পর একটা ট্রেন পালটে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক-একটা স্টেশনে পড়ে থেকে, আধপেটা খেয়ে বা না-খেয়ে, ছ’দিন পর পৌঁছন বর্ধমানে৷ সেখান থেকে হুগলিঘাট স্টেশন৷ বাকিটা পথ হেঁটে, দুটো ব্যাগ কাঁধে নিয়ে যখন তিনি বাড়ি ফিরছেন, ভোর হচ্ছে, রেডিওতে মহিষাসুরমর্দিনী শেষ লগ্নে৷ প্লাবনবিধ্বস্ত বাংলায় মহালয়া৷

ছবি সৌজন্য: আনন্দবাজার

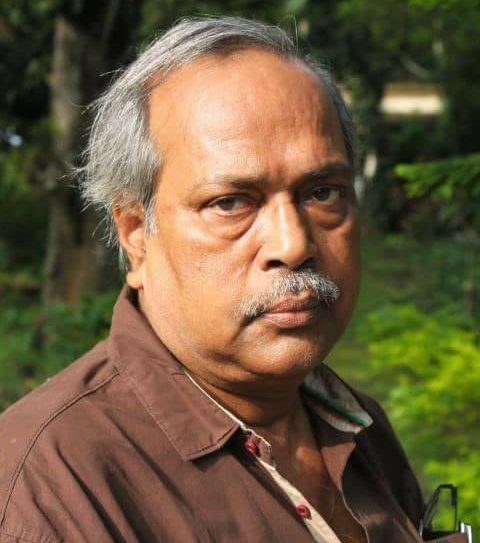

মধুময়ের জন্ম ১৯৫২ সালে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহে, কিশোরগঞ্জে। লেখাপড়া কলকাতায়। শৈশব-যৌবন কেটেছে স্টেশনে, ক্যাম্পে, বস্তিতে। গল্প লিখে লেখালেখি শুরু। পরে উপন্যাস। বই আখ্যান পঞ্চাশ, আলিঙ্গন দাও রানি, রূপকাঠের নৌকা। অনুসন্ধানমূলক কাজে আগ্রহী। পঞ্চাশের মন্বন্তর, দাঙ্গা-দেশভাগ, নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে কাজ করেছেন। কেয়া চক্রবর্তী, গণেশ পাইন তাঁর প্রিয় সম্পাদনা। প্রতিমা বড়ুয়াকে নিয়ে গ্রন্থের কাজ করছেন চার বছর। মূলত পাঠক ও শ্রোতা।