শান্তিনিকেতনের আলপনা প্রসঙ্গে কিছু বলবার আগে কেবল ‘আলপনা’ শব্দটার দিকে একবার নজর দেওয়া যাক। এই শব্দের উৎস বা সাধারণভাবে এর অর্থ কী? অভিধানের পাতায় খোঁজ নিলে দেখা যাবে, এ হল– ‘উৎসবে বা মঙ্গলকাজে গৃহদ্বারে, অঙ্গনে, ঘরের দেয়ালে ও মেঝেতে পিটালি বা খড়ি প্রভৃতি রঙের চিত্রাঙ্কন বা অঙ্কিত চিত্র।’ এর বিভিন্ন প্রতিশব্দগুলি যথাক্রমে আদীপন, আলিম্পন, আলেপন ইত্যাদি। বঙ্গীয় শব্দকোষ অনুযায়ী ‘আইপ্পণ’ বলবার চলও আছে। যাই হোক, অত কথায় কাজ নেই।

আমরা জানি বাংলায় ‘আলপনা’ এসেছে সংস্কৃত শব্দ ‘আলিম্পন’ থেকে– যার অর্থ প্রলেপ দেওয়া। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর স্বচ্ছন্দ অনায়াস ভঙ্গিতে বলেছেন– ‘আলিম্পন বোঝায় কিছুর প্রলেপ দেওয়ালে বা মেঝেতে দিয়ে কিছু করা যেমন কাদা দিয়ে ঘর নিকানো চুন লেপে দেওয়ালে চুনকাম করাও বোঝায়। ভিত্তিচিত্রণও এসে পরে এর ভিতর।‘ আবার যখন সংস্কৃত ভেঙে চলতি বাংলায় ‘আলিপনা’ শব্দের জন্ম হচ্ছে, তখন অর্থের প্রেক্ষিত খানিকটা বদলে যাচ্ছে, আরও বিস্তৃততর হয়ে উঠছে। অবন ঠাকুরের মতে ‘আলিপনা বোঝায়– সখীপনা করে ঘরের শ্রী বর্ধন করা, ক্রিয়া কর্মে সুচারুতা সম্পাদন করা। আলিপনা শব্দটি, এর মধ্যে পাঁচ সখীতে মিলে আলপনা দেওয়া, পিঁড়া চিত্র করা, তাও এসে পড়ে।’

আরও সুস্পষ্ট ঘোষণায় তিনি জানিয়েছেন ‘আলিপনা কী জানতে চাও তো বলি। ছেলেভোলানো ছড়া কেটে মা যেমন মনে আছে যেটি সেটি খুলে বললেন, সহজ ভাষায়, সাধু ভাষায় নয়, আলিপনাগুলি তেমনই সহজে যে রেখা যে-সব আঁক বাঁক ছোট ছোট মেয়েদের হাতে আসে সেই দিয়ে নিজ হাতে লেখা মনের ইচ্ছা।’ শুধু তাই নয়, কচি হাতের টানা আলপনার রেখাকে পাকা ড্রয়িং মাস্টারের রুল-কম্পাসের নিয়ন্ত্রিত টানে চিত্রকলার ছন্দে বেঁধে ফেলতেও ঘোর আপত্তি জানিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, আলপনায় কচি হাতের অশিক্ষিত ছাপ থাকতে হবে, অন্যথায় তা আলপনা হল না। তাহলে অভিধান আর অবনীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা মিলিয়ে নিলে দেখি, আলপনার মধ্যে সহজ সারল্যের সঙ্গে শ্রীময়ী শিল্পরূপের নান্দনিকতা ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। আর তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে রয়েছে আমাদের শুভ মঙ্গলময় মুহূর্তমালা।

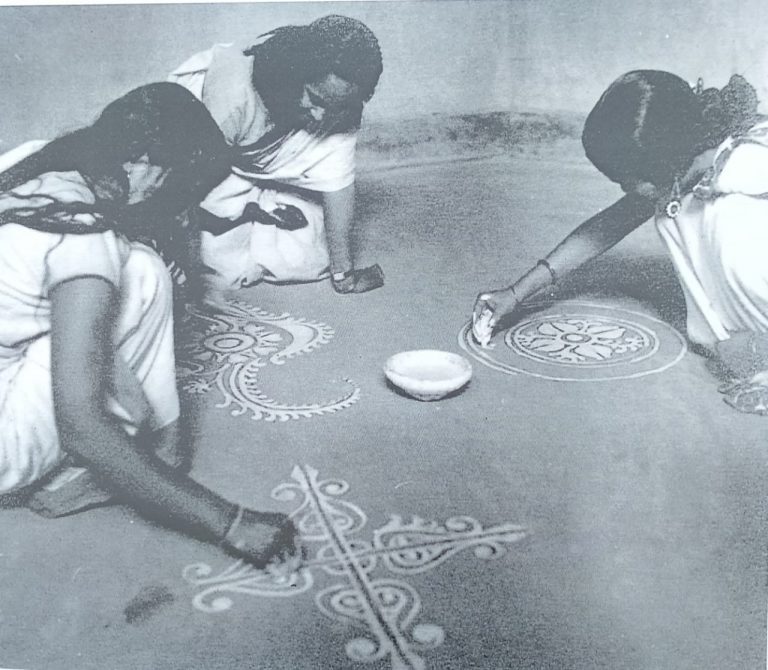

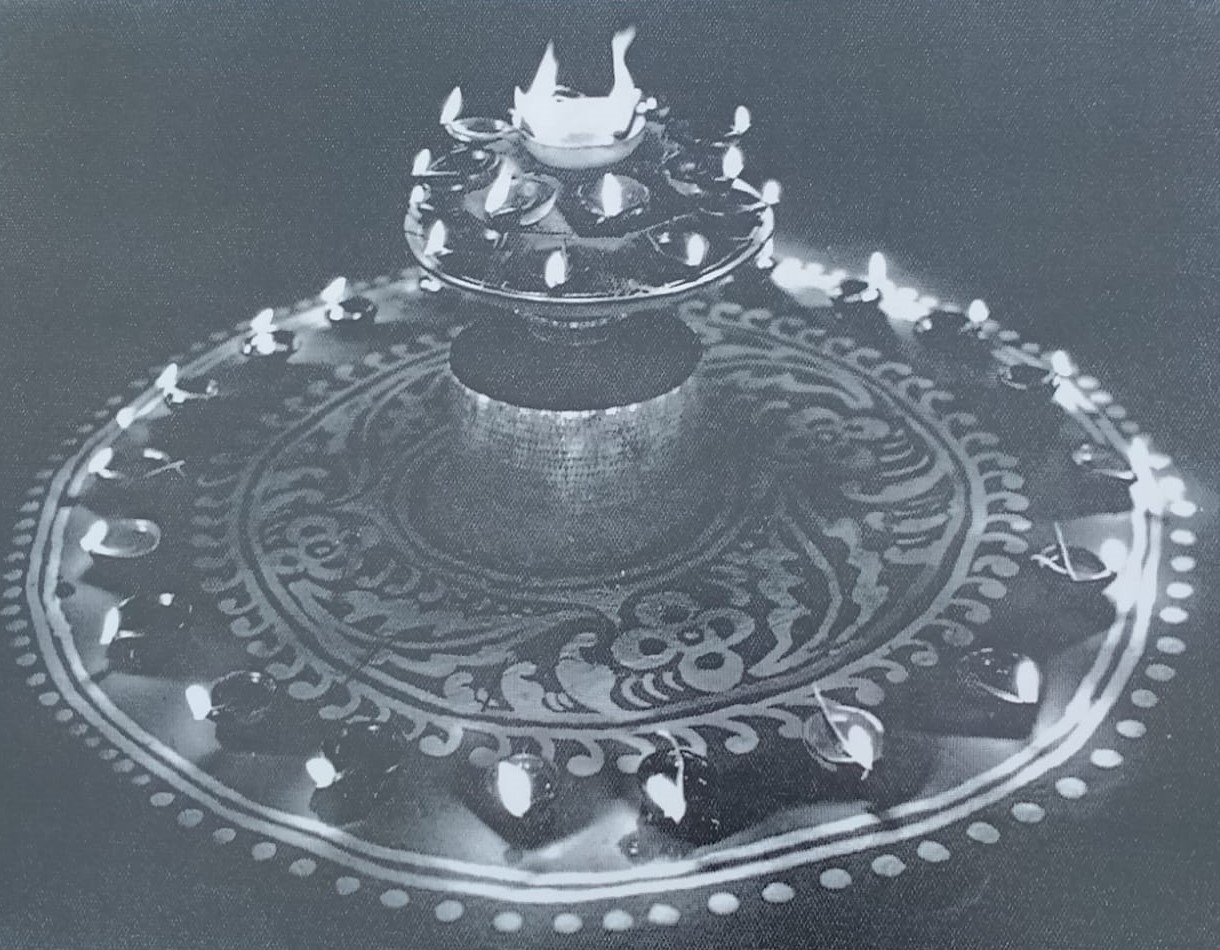

এবারে বাংলার গ্রামীন লোকাচার ব্রত ইত্যাদি পালাপার্বণে দেওয়া আলপনার দিকে তাকাই। আমরা সকলেই জানি, আলপনা দেওয়ার বিষয়টা পুজো-পার্বণ ব্রত ইত্যাদি গ্রামীণ আচার-অনুষ্ঠানের অন্যতম অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি লোকাচার বা ব্রতের আচার অনুষ্ঠান উপলক্ষে এর চিত্রিত অলংকরণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন, কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো বা সেঁজুতি ব্রত, পুণ্যিপুকুর ব্রত, তারা ব্রত কিম্বা পৃথিবী ব্রতের আলপনার সর্বত্রই স্বতন্ত্র মোটিফ দেখতে পাওয়া যায়। আলপনার মূল কাঠামোটিও সবার ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে গড়ে উঠেছে। পুজার আচার উপাচার ও উপকরণের বৈচিত্র্য অনুযায়ী এই মোটিফগুলিও পরিবর্তিত।

যেমন ধরা যাক লক্ষ্মীপূজার আলপনা। লক্ষ্মী যেহেতু সংসারের বিত্তবৈভব শ্রী ও শান্তির আরাধ্য দেবী, তাই আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে লক্ষ্মীর আরাধনায় প্রধান হয়ে উঠেছে ধানের গোলা, ধানের ছড়া, অলঙ্কার আসবাব পোশাক ইত্যাদির সঙ্গে দেবীর বাহন পেঁচা, শঙ্খ, পদ্মলতা ইত্যাদি কিছু বিশেষ বিশেষ মোটিফ। এভাবেই এই পুজোর আলপনা অঙ্কিত হওয়ার রীতি। আলপনার এই চিহ্ন বা মোটিফ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত রেখার দ্রুত টানে গ্রাফিক ডিজাইনের ভঙ্গিতে নির্মিত। আঁকবার ধরনগুলি প্রবাহিত হয়ে এসেছে পারিবারিক পরম্পরার মধ্যে দিয়ে। নিঃসন্দেহে এর মূল মোটিফগুলি এক সময় কেউ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে সেটাই চলে আসছে। কারুশিল্পের পরম্পরা এইভাবেই প্রবাহিত হয়। আজকের দিনে এই স্রোতে ভাঁটার টান দেখা দিলেও একদা দিদিমা-ঠাকুমা-মা-মাসিমার কাছে শেখা এই শিল্পধারা ছিল এক সচল সজীব প্রাণবান উত্তরাধিকার। ‘বাংলার ব্রত’-এর ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন বাংলার মেয়েদের এই ‘না-শেখার লেখা আর্টস্কুলের পাকা হাতের লেখাকে হার মানিয়েছে।’ তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় শিল্পাচার্যের এই কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি।

এবারে শান্তিনিকেতনের আলপনার প্রসঙ্গে আসি। রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করলেন, তখন সেই সূচনাকাল থেকেই শিল্পকলার প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যদিও যথাযথ শিল্প শিক্ষকের অভাবে ছবি আঁকা শেখানোর কাজ শুরু হয় বছর চারেক বাদে, ১৯০৪ নাগাদ। শিক্ষকের নাম গোপালচন্দ্র কবিকুসুম। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে তিনিই প্রথম শিল্পশিক্ষক। কিন্তু শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিল্পশিক্ষা ছাড়াও সবার অন্তরে তিনি যে শ্রী ও সৌন্দর্যের ভিত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন— আশ্রমের সেই আদি যুগে তা কেমন করে সম্ভব হয়েছিল? উৎসবে অনুষ্ঠানে কবির শান্তিনিকেতনকে শ্রীমণ্ডিত করবার ভার কাদের হাতে অর্পিত হয়েছিল? আমরা জানি, অসিতকুমার হালদার বা নন্দলাল বসু সেখানে এসেছেন অনেক পরে। এই সূত্রে এসে পড়ে আলপনার প্রসঙ্গ। শান্তিনিকেতনে আলপনার গোড়াপত্তন কবে হল আর কীভাবে, সেই পর্বে আলপনার চেহারাই বা কেমন ছিল– এ প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট কোনও উত্তর পাওয়া সহজ নয়।

শুনেছি, শান্তিনিকেতনের প্রথম অধ্যায়ে আলপনা দেবার জন্য ডাক পড়ত ক্ষিতিমোহন সেনের স্ত্রী কিরণবালার। সহজেই অনুমান করা চলে, সেই সময়ে গ্রামীন পালাপার্বণের আলপনার সঙ্গে সাদৃশ্য নিয়েই গড়ে উঠেছিল আশ্রমের আলপনা। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে কিরণবালা এসছেন ১৯১০ নাগাদ, তাই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম দশ বছরের ইতিহাসে আলপনার কোনও নির্দিষ্ট তথ্য আমাদের সামনে নেই। সেদিক থেকে বিচার করলে শান্তিনিকেতনে আলপনার প্রথম প্রত্যক্ষ নিদর্শন মেলে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশতম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। ১৯১১ সালে শান্তিনিকেতন প্রাঙ্গণে কবির জন্মদিনের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল— যা এক অর্থে আমাদের দেশের প্রথম সাহিত্যিক সম্বর্ধনা হিসেবেও চিহ্নিত। জন্মদিনের অনুষ্ঠানের একটি ফোটোগ্রাফ থেকে তখনকার দিনের আলপনা বিষয়ে আলগোছে একটা ধারণা করা যেতে পারে। বলাবাহুল্য, এই আলপনার সঙ্গে পরবর্তীকালের শান্তিনিকেতনী আলপনার বিপুল ফারাক সহজেই নজরে পড়ে।

আলপনার এই চিহ্ন বা মোটিফ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত রেখার দ্রুত টানে গ্রাফিক ডিজাইনের ভঙ্গিতে নির্মিত। আঁকবার ধরনগুলি প্রবাহিত হয়ে এসেছে পারিবারিক পরম্পরার মধ্যে দিয়ে। নিঃসন্দেহে এর মূল মোটিফগুলি এক সময় কেউ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে সেটাই চলে আসছে। কারুশিল্পের পরম্পরা এইভাবেই প্রবাহিত হয়। আজকের দিনে এই স্রোতে ভাঁটার টান দেখা দিলেও একদা দিদিমা-ঠাকুমা-মা-মাসিমার কাছে শেখা এই শিল্পধারা ছিল এক সচল সজীব প্রাণবান উত্তরাধিকার।

আলোকচিত্রে দেখা যায় আম্রকুঞ্জে একটি গাছের নীচে উপবিষ্ট রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে আলপনা দেওয়া হয়েছে। চন্দনচর্চিত কপালে ঈষৎ আনত মস্তকে উপবিষ্ট কবির সামনে পুষ্পপল্লবের সঙ্গে কিছু উপহার সামগ্রী সাজানো। এখানেই খেয়াল করলে দেখি মাটিতে গুঁড়ো রঙের দেওয়া আলপনা যেন অনেকটা রঙ্গোলি ধরনের। নকশার মূল বৈশিষ্ট্য টান টান সরল রেখায় জ্যামিতিক কাঠামো নির্ভর এক ঋজু চতুষ্কোণ আকার— বক্ররেখার উপস্থিতি নেই। জানতে ইচ্ছে করে, শান্তিনিকেতনের আদি পর্বের আলপনার এই কাঠামোটি কে গড়ে দিয়েছিলেন? ‘রবিজীবনী’তে প্রশান্তকুমার পাল জানাচ্ছেন ‘কাশীর ব্যাসদেবীয় অনুকরণে বেদী নির্মাণ করে আলপনা, ধূপদীপ, গন্ধপুস্প প্রভৃতি দিয়ে সাজানো হয়েছিল।’ এখানে আলপনার কথা উঠে এলেও শিল্পীর নাম রয়ে গেল অজ্ঞাত। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে অনুমান করি আলপনার এই কাঠামো গড়ে উঠেছিল ক্ষিতিমোহনের নির্দেশনায়। তবে কিরণবালার হাতে তা রচিত হয়েছিল কি না সে বিষয়ে একশো ভাগ নিশ্চিত হওয়া যায় না।

এর কিছু পরে ১৯১৪ সালে নন্দলালের অভ্যর্থনা উপলক্ষে অসিত হালদারের পরিচালনায় আম্রকুঞ্জে দেওয়া আলপনার কথাও এখানে স্মরণযোগ্য। সেই আলপনাটি আঁকা হয়েছিল প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের আদলে। যে বিষয়টা এখানে লক্ষ করবার তা হল, গ্রামীন পালাপার্বণের আলপনা থেকে শান্তিনিকেতনের আলপনার তফাৎ শুরুতেই রচিত হয়ে উঠেছে। ধর্মীয় লোকাচার থেকে সে সরে এসেছে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উৎসব অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক আঙিনার শিল্পীত পরিসরে। শিল্পীর প্রসঙ্গে প্রথমেই উঠে সুকুমারী দেবীর নাম। পূর্ববঙ্গের মানুষ বালবিধবা সুকুমারী আলপনা ও সুচিশিল্পে ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী।

পারিবারিক পরিচয়ে শান্তিনিকেতনে বসবাস করতে এলে রবীন্দ্রনাথ ওঁর হাতের কাজ দেখে মুগ্ধ হন এবং সুচিশিল্পের শিক্ষিকা হিসেবে কলাভবনে নিযুক্ত করার জন্য নন্দলালকে নির্দেশ দেন। এরই ফাঁকে সুকুমারী দেবী কলাভবনে নন্দলালের কাছে ছবি আঁকার পাঠও নিয়েছেন। এখানে স্পষ্টতই বলতে হয়, শান্তিনিকেতনের আলপনা যে ভাবে নন্দলালের কন্যা গৌরী ও যমুনার হাত ধরে বাঁক নিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, সেই প্রবাহের প্রথম শিল্পী ছিলেন সুকুমারী। গ্রামীন আলপনার লোকায়ত পরিসরকে ছাড়িয়ে নন্দলাল ও রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় জাড়িত হয়ে এবং ক্ষিতিমোহন সেনের বৈদিক আদর্শকে মিশ্রিত করে তিনি এক নতুন আলপনার ঘরানা তৈরি করেছিলেন। তারপর ক্রমে চিত্রনিভা, ইন্দুসুধা, গৌরী, যমুনা প্রমুখের হাত ধরে তা আরও এগিয়ে চলেছে এবং বৈচিত্রময় হয়ে উঠেছে।

তবে শান্তিনিকেতনের আলপনা বলতে আমরা গৌরী-যমুনার নকশা ও রঙের বিন্যাসের কথাই বেশি মনে করি। আর্ট এবং ক্রাফটের সীমানাকে মুছে এই দুই শিল্পীকন্যা আপন আপন প্রতিভাবলে ও আশ্চর্য দক্ষতায় এই শিল্পকে শিখরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে আকার ও রঙের ডালি নিয়ে তাকে আলপনার ছন্দে বেঁধেছিলেন সৃষ্টির নিবিড় অনুভবে। এঁদের হাতে আলপনা কেবল দৃষ্টিনন্দন হয়ে ওঠেনি, প্রাণ পেয়েছিল। আগেই বলেছি, গ্রামীন পালাপার্বণের লোকায়ত ভঙ্গির পাশে শান্তিনিকেতনের আলপনাকে একই সারিতে রাখা যায় না, এখানে চিত্রিত বিন্যাস অনেক পরিশীলিত রূপ পরিগ্রহ করেছে।

কালার-প্যালেটের তাকালেও দেখি বিশেষ কয়েকটি মৃদু রঙের বিভার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। তা ভূমির সঙ্গে মিশে থাকে প্রকৃতির অভিন্ন অঙ্গের মতো। কখনওই সব ছাপিয়ে উঠে আলাদা করে দর্শকের নজর কাড়ে না। শান্তিনিকেতনী আলপনার এই বিশেষত্বে নিশ্চিতভাবেই নন্দলালের শিক্ষা জারিত হয়েছিল। রঙের প্যালেটের দিকে তাকালে দেখি– সাদা ছাড়া এর প্রধান রংগুলি হল, মেটে হলুদ, পোড়া লাল, টেরেভার্ট গ্রিন আর ধূসর বা ছাই। স্পষ্ট বোঝা যায় এই বর্ণ-বলয় অজন্তার ছবির রঙ অনুসারী। এমনকী অজন্তার নকশার প্যাটার্ন, তার পদ্মলতার লীলায়িত বঙ্কিম ভঙ্গিমা শান্তিনিকেতনের আলপনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। গ্রামীণ আলপনার চরিত্র ছাঁদ এখানে বিবর্তিত হয়ে এক অভিজাত চিত্রধারায় পরিণত। কালীঘাটের পটচিত্র আর যামিনী রায়ের ছবির ভিন্নতার মতো এখানেও শান্তিনিকেতনের আলপনা তার নিজস্ব চেহারায় শিল্পীদের সৃজনশীলতায় এক স্বতন্ত্র টিপছাপ তৈরি করেছে, যা তথাকথিত গ্রামীন আলপনার পরম্পরা থেকে বহুযোজন দূরে অবস্থিত।

*সমস্ত ছবি সৌজন্য: শ্রী সুশোভন অধিকারী ও শ্রী সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী সুশোভন অধিকারী একইসঙ্গে শিল্প-ঐতিহাসিক এবং সংরক্ষক। একদা কলাভবনের ছাত্র হিসেবে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। পরে সেখানেই তত্ত্বাবধায়ক পদে কর্মরত ছিলেন দীর্ঘকাল। বর্তমানের রবীন্দ্র-গবেষকদের মধ্যে তাঁর নাম অগ্রগণ্য। রবীন্দ্র চিত্রকলা নিয়ে রয়েছে বিশেষ অধ্যয়ন ও চর্চা। মাস্টারমশাই নন্দলাল নামে তাঁর লেখা বই পাঠকমহলে বহুল সমাদর পেয়েছে।

2 Responses

শান্তিনিকেতনের আলপনার মতোই পরিশীলিত, অপূর্ব লেখা আপনার। অনেক ধন্যবাদ।

কি সুন্দর প্রাঞ্জল বর্ণনা, কিছু ছবি আর লেখার মেলবন্ধনে শান্তিনিকেতনের সেই সময়টি খুব সুন্দর ধরা পড়লো। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই তোমায়।