– ভেবেছিলাম আপনি বুঝি গান পছন্দ করেন না…

– কী বলছ তুমি? মোটেই তা নয়।

– যাক, নিশ্চিন্ত হলাম তাহলে!

২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৪। পুণের সাসুন হাসপাতাল। মুখোমুখি বসে দু’জন মানুষ। দুই অসমবয়সী ব্যক্তি। একজন ৫৫, অপরজন প্রায় তার অর্ধেক, মাত্র ২৭ বছর। একজন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রাণপুরুষ, অন্যজন তরুণ বাঙালি সঙ্গীতবোদ্ধা। একজনের জন্ম গুজরাটের পোরবন্দরে। অন্যজনের বাংলায়, কৃষ্ণনগরে। ধার্মিক, বৈষ্ণব পরিবারে।

তাঁরা বসে রয়েছেন মুখোমুখি। দু’জনেরই দৃষ্টিতে অদ্ভুত অনুসন্ধিৎসা। কিছু একটা খুঁজে চলেছেন যেন, একে অপরের মধ্যে৷ আপ্রাণ বুঝে নিতে চেষ্টা করছেন একে অপরকে। কিন্ত দু’জনেরই অসম্ভব ব্যক্তিত্ব। একজন শান্ত, স্থির, সৌম্য। যেন জাগতিক কোনও কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না। তাঁর দৃষ্টিতে বোধিবৃক্ষের ছায়া। মুখে তথাগতের হাসি৷ অন্যজনের চোখ যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। তাঁর ব্যক্তিত্বে উপচে পড়ছে অগাধ পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা, মেধা, ক্ষুরধার চিন্তাধারার ঝলক। তাঁর মুখে দীপ্তিমেধার আন্দোলন। চশমার আড়ালে ঝকঝকে দু’টি চোখ। ধনুকের ছিলার মত টানটান তাঁর হাতের তানপুরাটি।

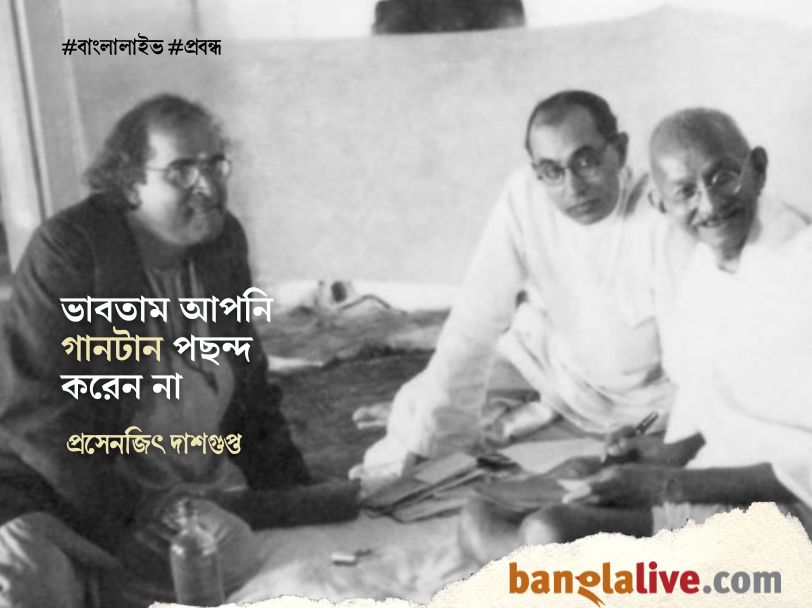

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও দিলীপ কুমার রায়।

গান্ধীজির ঘনিষ্ঠ আপ্ত সহায়ক, তথা সেক্রেটারি মহাদেব দেশাই তাঁর মহার্ঘ্য ডায়েরিতে লিখেছেন ঐতিহাসিক সেই সাক্ষাতের কথা। ১৯১৭ সাল থেকে মহাত্মার ছায়াসঙ্গী দেশাই, তাঁর প্রাত্যহিকী লিপিবদ্ধ করে রাখতেন ডায়েরিতে। ১৯৪২ সালে তাঁর প্রয়াণের আগে পর্যন্ত লিখে গেছেন গান্ধীজির দৈনন্দিন কর্মসূচি, পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায়। উঠে এসেছে বহু অজানা, অবিস্মরণীয় তথ্য তাঁর লেখনীর সূত্র ধরে। সেদিনের সেই অবিশ্বাস্য সাক্ষাৎ, দুই ভিন্ন গ্রহের, অভিন্নহৃদয় মানুষের কাছাকাছি আসার চেষ্টা অনবদ্যভাবে তুলে ধরেছেন দেশাই, তাঁর কলমের জাদুতে।

গান্ধীজি তখন অসুস্থ, কারারুদ্ধ। অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশন হয়েছে সদ্য। পুণের ইয়েরওয়াডা জেল থেকে তাঁকে সরিয়ে আনা হয়েছে সাসুন হাসপাতালে। মহাদেব তাঁকে চোখে চোখে রাখছেন। নার্স থাকলেও নিজে দাঁড়িয়ে থেকে গান্ধীর যাবতীয় কিছুর তদারক করতেন দেশাই। প্রতিদিন সময় বের করে লিখতেন ডায়েরি। দিলীপকুমার রায়ের গান্ধীদর্শনের মুহূর্তটিও চমৎকার ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন দেশাই৷

মহাদেবের ডায়েরি জানাচ্ছে, ১৯২৪ এর ফেব্রুয়ারীতে একদিন রাত ৮টা নাগাদ বাপুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন দিলীপ। একা নয়, এনেছেন সঙ্গে তাঁর প্রাণের সেতারটি৷ বড় ইচ্ছা গান গেয়ে, সেতার বাজিয়ে বাপুকে শোনানো। বাপুও সানন্দে দিয়েছেন সম্মতি। মহাদেব লিখেছেন, আনন্দে উদ্ভাসিত তরুণটি গান্ধীর সামনে বসে সেতারের কানে মোচড় দিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে ধরেছিলেন গান – “দীনদয়াল গোপাল হরি”। পরজ রাগে।

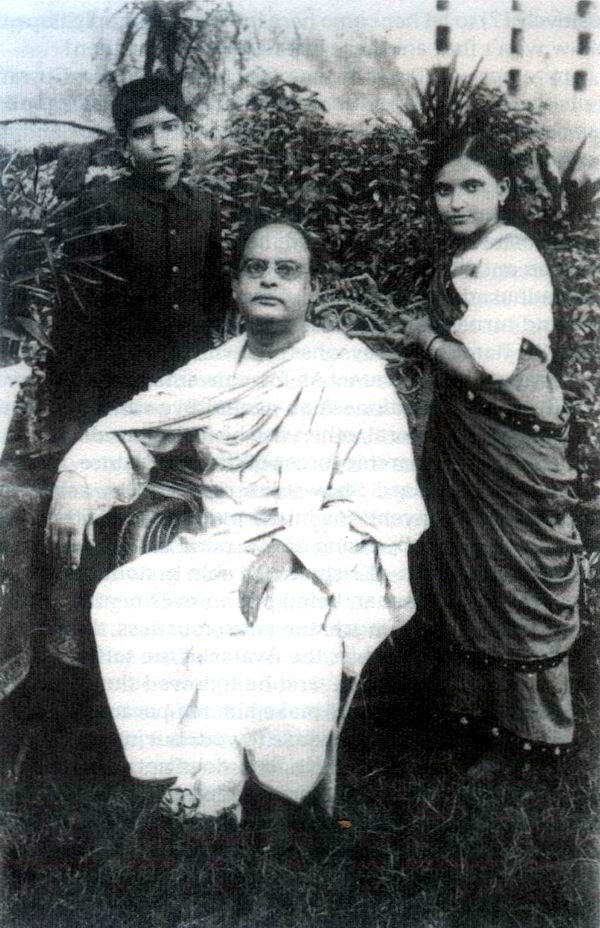

দিলীপ কুমার রায়। ১৮৯৭ সালের ২২ জানুয়ারি কৃষ্ণনগরে জন্ম। সঙ্গীতাচার্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র। কিংবদন্তি বাবার মতো তিনিও ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। কবি, নাট্যকার, সঙ্গীতকার, লেখক-সহ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মহাপণ্ডিত। তেমনি মেধাবী ছাত্র। সংস্কৃত, গণিত ও ইংরেজি সাহিত্যে দিকপাল। একই সঙ্গেই বহুভাষাবিদ। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী, সুভাষচন্দ্র বসুর প্রিয়বন্ধু। তাঁর গানের ভক্ত ছিলেন সুভাষ। দিলীপবাবু ছিলেন কেম্ব্রিজের ছাত্র। চাইলে অনেক কিছুই হতে পারতেন। তবুও সারাজীবনের জন্য সমর্পিত হলেন সঙ্গীতে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর গুণগ্রাহী।

ইউরোপে থাকাকালীন রোঁমা রল্যা, বার্টান্ড রাসেল, হারমান হেইসের মতো ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের পাশাপাশি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তালিম নেন। রোঁমা রল্যা অত্যন্ত স্নেহ করতেন তাঁকে৷ দিলীপবাবুর গলায় চণ্ডীস্তোত্র শুনে মোহাবিষ্ট হয়েছিলেন রল্যা। দিলীপকুমার ছিলেন অসাধারণ গায়কীর অধিকারী৷

ভারতে ফিরে মার্গসঙ্গীতের প্রবাদপুরুষ বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডের সংস্পর্শে আসেন। শুরু হয় তাঁর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা। ভাতখণ্ডে দেখিয়েছিলেন পথ। বলেছিলেন, এক জায়গায় আবদ্ধ না হয়ে ঘরানা সফর করতে। গুরু আজ্ঞা পালন করেছিলেন দিলীপ। সুদীর্ঘ তালিম নিয়েছেন আব্দুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খা বা হাফিজ আলি খানের মতো ‘ঈশ্বরপ্রতীম‘দের কাছে। তাঁরাও ছিলেন দিলীপের বিস্ময়কর প্রতিভার গুণমুগ্ধ।

দিলীপ নিজেই অসংখ্য গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন। তাঁর বাবার বহু রচনায় সুর দিয়েছেন। কর্ণাটক শাস্ত্রীয় সংগীতের কিংবদন্তি ‘সুরসম্রাজ্ঞি‘ এম এস সুব্বুলক্ষ্মী ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ। ভালবেসে, শ্রদ্ধায় তাঁকে ‘দাদাজি‘ বলে ডাকতেন ‘এম এস‘। বহু বাংলা গান সুব্বুলক্ষ্মীকে শিখিয়ে ছিলেন দিলীপ রায়। অথচ মাঝবয়সে নিজেকে সরিয়ে আনেন আধ্যাত্মিক চেতনার জগতে। আশ্রয় নেন পন্ডিচেরিতে, অরবিন্দ আশ্রমে। সেখানেও অবশ্য চালিয়ে গেছেন নিত্য সঙ্গীতচর্চা। লিখেছেন অজস্র বই।নিরলস গবেষণা করেছেন শাস্ত্রীয় সংগীত নিয়ে। স্বয়ং ঋষি অরবিন্দ তাঁকে একাবারে বন্ধু, অন্যদিকে পুত্রস্নেহে রাখতেন।

এমন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, ব্যক্তিত্ববান, সুদর্শন পুরুষটি এসেছিলেন গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গীত, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা ও স্বাধীনতাসংগ্রাম নিয়ে আলোচনার তাগিদও ছিল দিলীপ রায়ের গান্ধী দর্শনের অন্যতম উদ্দেশ্য। পাশাপাশি গান্ধীজির স্বাস্থ্যের খোঁজ নেওয়ার জন্য দিলীপ এসে পৌঁছেছেন পুণের সাসুন হাসপাতালে।

“দীনদয়াল গোপাল হরি” সমাপ্ত হতে হাসপাতালের ছোট্ট ঘরে নেমে এল অপার্থিব স্তব্ধতা। গান্ধী স্বয়ং ‘সম্মোহিত‘ হয়ে আছেন সেই সুরে। মহাদেব দেশাই লিখছেন, অমন ‘স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি তাঁদের। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ। বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন বছর সাতাশের যুবকটির দিকে। আর একটি গান গাইবার অনুরোধ রাখেন স্বয়ং মহাত্মা।

এক মুহূর্ত না ভেবে দিলীপ রায় গাইতে শুরু করলেন। “মোহে চাকর রাখো জি”। কীর্তনাঙ্গে মীরার ভজন, মিশ্র মান্দ রাগে। একদিকে গান গাইছেন, অন্যদিকে দক্ষ হাতে বাজাচ্ছেন সেতার। সেই গান শুনে মহাত্মা ধ্যানস্থ। বাকরূদ্ধ অন্যরাও। দিলীপ যখন শেষ করলেন, শীতের রাতে তখন কুয়াশা আরও গাঢ় হচ্ছে পুণে শহরে।

“আমার মনে হয় সঙ্গীত জিনিসটা আমরা বরাবর পায়ে ঠেলে এসেছি। এত সুন্দর আমাদের সঙ্গীতের ঐতিহ্য, অথচ স্কুল কলেজে তা পড়ানো হয় না।” সেতার নামিয়ে হঠাৎ-ই বলে উঠলেন দিলীপবাবু। “ঠিকই বলেছ হে!” — দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন মহাত্মা।

“আমারও তাই ধারণা।” ঝলসে ওঠে দিলীপবাবুর চোখ৷ হেসে বলেন, “শুনে খুশি হলাম যে আপনি সঙ্গীত নিয়ে এতটা ভাবেন। ভেবেছিলাম আপনার এই কৃচ্ছসাধনের জীবনে বুঝি এসবের কোনও ঠাঁই নেই। এখন দেখছি তা ভুল।” দিলীপ সলজ্জে জানান, “সত্যি বলতে কী, ভাবতাম আপনি বুঝি গানটান বিশেষ পছন্দ করেন না।”

“আমি? গান পছন্দ করি না? বল কী হে!” আঁতকে ওঠেন মহাত্মা। মৃদু হেসে বলেন, “আমি জানি দেশে আমাকে নিয়ে অনেক ভুল ধারণা আছে। কী আর করি! লোকে তেমনই ভাবে। কাকস্য পরিবেদনা।” “যাক নিশ্চিন্ত হলাম” – হেসে ওঠেন দিলীপ রায়। বলেন, “তবে এর জন্য কিছুটা আপনিও দায়ী৷ আপনার এই অনাড়ম্বর, বৈরাগ্যসাধন হয়তো আপনাকে নিয়ে এই ভ্রান্তধারণাগুলিকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে। সাধারণের পক্ষে বৈরাগ্য ও সঙ্গীতের এই পিঠোপিঠি অবস্থান মেনে নেওয়া কঠিন।”

“কিন্ত আমি সত্যিই বৈরাগ্যবাদে বিশ্বাসী। বিশ্বাস করি তার চেয়ে বড় শিল্প আর কিছু নেই।” গান্ধীর গলায় ধ্বনিত হল অদ্ভুত এক আত্মপ্রত্যয়। তিনি বললেন, “কিন্তু তা বলে সঙ্গীতের অবদান অস্বীকার করার মতো ধৃষ্টতা আমার পক্ষে অসম্ভব। ভারতীয় আধ্যাত্মিক চেতনা, দর্শন ও ধর্মীয় ভাবধারার মহা জগতে সঙ্গীতের অবদান ও প্রভাব কী অসামান্য ও ব্যাপক, তা অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা নিয়ে চর্চা বা চিন্তাভাবনার দৃষ্টান্ত আজকাল চোখে পড়ে না, এও দুর্ভাগ্য। সঙ্গীত বা শিল্পকে বহন করা যায় না, তাকে আহরণ করতে হয়। দেহে মনে মেধায় ভাবনায় ও আত্মার গভীরে তাকে লালন করতে হয়।”

গান্ধীজি মৃদু হেসে জানান, “আমার আশ্রমে সে অর্থে কোনও শিল্পকলা নজরে পড়বে না৷ কেন জান? কারণ প্রকৃতি সেই সব সম্পদ দিয়ে ভরিয়ে রেখেছে, তার নিজস্বতায়।”

“খুব সত্যি।” – মাথা নেড়ে সম্মতি জানান দিলীপ রায়। প্রশ্ন করেন, “তাহলে একজন মানুষ কীভাবে নিজের শিল্পকে জীবনের চাইতেও বেশি গুরুত্ব দিতে পারে?” শান্ত মুখে হাসেন ‘বাপু‘। উচ্চারণ করেন গীতার সেই শ্লোক – “যোগা করমস্যু কৌশলম”। বলেন, “জীবন সমস্ত শিল্পের ঊর্ধ্বে। তার ব্যাপ্তি প্রগাঢ়। জীবাত্মার অতিক্রমণেই শিল্পের সংজ্ঞা লুকিয়ে। পরমাত্মার প্রকাশই যদি না থাকে তবে সে শিল্প বৃথা। তাই গুরুত্ব শিল্প মাধ্যমকে নয়, দিতে হবে জীবনকে।”

দিলীপ রায়ের দিকে তাকিয়ে চোখে প্রশান্তির ধারাপাত এনে গান্ধীজি বলেন, “নাহ, শিল্পকলা জীবনের অঙ্গমাত্র। কিন্তু জীবন নয়। বরং এই জীবন, এই বেঁচে থাকাই একটি শিল্প।” তিনি জানান, “শিল্প বেঁচে থাকার অঙ্গ হতে পারে, কিন্তু তাকে থাকতে হবে জীবনের অধীন, তার দাসানুদাস হয়ে, মালিক হয়ে নয়। কারণ শিল্প জীবনকে নয়, আলোকিতময় জীবনই দেখাবে তাকে পথ। বাস্তবে, সমগ্রতায়, জীবন ও জীবনবোধের সন্ধিক্ষণে হবে তার একান্ত উদ্ভাস।”

সে রাতে গান্ধীজির কথা শুনে মোহিত হয়েছিলেন সেই বাঙালি সঙ্গীতজ্ঞ, দিলীপকুমার রায় যাঁর নাম। প্রণাম করে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছিলেন।

এর চার বছর পর, ১৯২৮ সালে অরবিন্দ আশ্রমে পাকাপাকিভাবে থাকা শুরু করেন দিলীপ রায়। অধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সঙ্গীতের ঐকান্তিক মেলবন্ধনের সন্ধান চালিয়ে গিয়েছিলেন ভারতীয় সংগীতের ‘সুর সুধাকর‘। সে আর এক ইতিহাস৷ যদিও ইতিহাসের পাতা থেকে মহাত্মা ও দিলীপকুমার রায়ের সেই মহাজাগতিক সাক্ষাতের কথা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে চিরতরে। ১৯৮০ সালে ৬ জানুয়ারি পুণের হরেকৃষ্ণ মন্দিরে ৮৩ বছর বয়সে যখন দেহ রাখলেন তিনি, শেষদিন পর্যন্ত গান্ধীজির সেই কথা স্মরণ করেছিলেন ভারতীয় সঙ্গীতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দিলীপকুমার রায়।

“সংগীত বা শিল্পকলা জীবনের অঙ্গমাত্র। কিন্তু তা জীবন নয়। বরং এই জীবন, এই বেঁচে থাকা একটি শিল্প…”

*ছবিঋণ: Alamy, theprint.com, livemint.com, Hari Krishna Mandir Trust, Pune

*গ্রন্থঋণ:

১. দ্য স্টোরি অফ মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ, এম কে গান্ধী, ওম বুক ইন্টারন্যাশনাল, ২০০৯

২. দ্য ডায়েরি অফ মহাদেব দেশাই, নবজীবন পাবলিশিং হাউস, আমেদাবাদ, ১৯৯৮

৩. হোয়েন আ মিউজিশান মেট দ্য মহাত্মা, ভি আর দেবিকা, দ্য হিন্দু, অক্টোবর ২০২০

পেশায় সাংবাদিক প্রসেনজিতের জন্ম ১৯৮১-তে। লেখালেখির শুরু কবিতা দিয়েই। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের ফেলো, প্রসেনজিতের গবেষণার বিষয় রাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব ও সঙ্গীততত্ত্ব। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ছয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে লেখা। অবসরে ভালোবাসেন সরোদ বাজাতে, পুরনো চিঠি ও বই পড়তে।