বেঙ্গল। কেমন ছিল সেই সময়? ইতিহাস বই অনেক কথা বলে, আসল কথা ছাড়া। সেখানে সাধারণ মানুষের কথা, তাদের দৈনন্দিন জীবন, আশপাশের পরিস্থিতি বা দৃশ্যাবলীর বর্ণনা পাওয়া দুস্কর। প্রাচীন সাহিত্য মন্দের ভালো। মুশকিল হল স্রেফ কথার ভিত্তিতে অতীতের ক্যানভাসগুলো মনের মধ্যে বিশেষ দানা বাঁধে না। এই জন্যেই ছবি জরুরি। হাতে আঁকা বা ক্যামেরায় তোলা ছবি। তিনশো বছর অনেকটা সময়। বহু ঘটনা ও পরিবর্তনের সাক্ষী। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু। প্রায় আধুনিকে শেষ। প্রথমপর্বে ক্যামেরা ছিলো না, পেইন্টিংয়ের ব্যাপক চল ছিলো। অজস্র ছবি এঁকেছেন বিদেশিরা। দিশি শিল্পচর্চারও অভাব ছিল না। এমন বহু ছবি আজও ছড়িয়ে আছে, কোথাও না কোথাও। জাদুঘরে, শিল্প প্রতিষ্ঠানে বা ব্যক্তিগত মালিকানায়। দিল্লি আর্ট গ্যালারি এবং ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট এমন এক বিশাল সম্ভারকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের সৌভাগ্য, শুরু হয়েছে অসামান্য প্রদর্শনী, কলকাতা শহরের বুকে। বিবাদী বাগের দক্ষিনপূর্ব কোণে ওল্ড কারেন্সি বিল্ডিংয়ে । কিছুদিন আগেই ১৯৩৩ সালের এই বাড়িটাকে মেরামত করে, ঢেলে সাজিয়ে তৈরি হয়েছে ঝাঁ চকচকে শিল্পাঙ্গন। আধুনিক, বিশ্বমানের যাবতীয় ব্যবস্থা সেখানে। প্যারিসের ল্যুভর বা আমেরিকায় মোমা যারা দেখেন নি এবং দেখেন নি বলেই আক্ষেপ করেন, তাদের বলতে ইচ্ছে করছে – মোনালিসা, ক্যান্ডিনস্কি না দেখলে যদিবা ক্ষতি না হয়, এটা কিন্তু মিস করবেন না। একটাই কারণ, প্রথম বিশ্ব তো অন্য জগৎ, অন্য গল্প। অন্তত নিজের দেশের শিকড়ের অতি ইন্টারেষ্টিং চেহারাটা অনুভব করার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না।

অঙ্কনশৈলীর রকমফের আছে। জলরং, অয়েল, কালি, একুয়াটিন্ট, তারপর স্টাইল, কালচার, বিষয়ের ব্যাপ্তি – এখানে সবকিছুই ছড়িয়ে আছে দেড়শ জন শিল্পীর সংগৃহিত প্রায় সাতশ ছবিতে। রয়েছে মুদ্রিত ছবির সম্ভার। এচিং, লিনোকাট। আর অবশ্যই, দুর্দান্ত ফটোগ্রাফি। দ্বিমাত্রিক ছবিতে ব্যাপারটা থেমে থাকে নি, রয়েছে মূল্যবান ভাস্কর্য। রেপ্লিকা নয়, অরিজিনাল। বাংলার বৃহত্তম, অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রদর্শনী, সন্দেহ নেই। এমন মণিমুক্তো সযত্নে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে পেল্লায় তিনতলা বাড়িতে। ঘরে। খোলা জায়গায়। মায় সিঁড়িতেও। অত্যন্ত রুচিসম্পন্নভাবে। সুবিশাল, নিস্তব্ধ শিল্পকক্ষে, যথাযথ আলোকসম্পাতে, যথার্থ সম্মানে এই প্রদর্শনী দেখার সুযোগ পাচ্ছেন জনগণ, বিনামূল্যে। মূল ব্যাপারে আসার আগেই একটা কথা বলতে হবে। স্রেফ ঝুলিয়ে দেওয়া নয়, প্রত্যেকটি প্রদর্শিত আর্টওয়ার্ক সম্পর্কে ইংরিজি এবং বাংলায় যাবতীয় তথ্য দৃশ্যমান। বোঝার সুবিধের জন্য চমৎকার বিষয় ও সময়ভিত্তিক ভাগ রয়েছে। একটি বিশেষ ঘরে, একটি শৈলীকে নিয়ে মেতে থাকতে আগ্রহী মানুষ পাশের আর এক হেভিওয়েটের চাপে বিব্রত হবেন, তা নয়। প্রত্যেক ক্লাস্টার সম্পর্কে সহজ ভাষায়, বোধগম্য, জরুরি তথ্য দেওয়া আছে, রয়েছে টাইম টেবলও। এর থেকে আর্ট, এক বিশেষ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আসলে কী বা কেন গুরুত্বপূর্ণ, সেটাও স্পষ্ট। রেফারেন্সহীন একগাদা মালপত্রের সংগ্রহকে দায়সারাভাবে ঝুলিয়ে দেওয়াটা একজিবিশন নয়, শিক্ষিত মানুষের যথার্থ কাজ, সেটি উপলব্ধি করে প্রাপ্ত তৃপ্তিসুখ ও উচ্ছাস না জানিয়ে পারছি না। শুধুমাত্র অতিশিক্ষিত ও ইন্টেলেকচুয়ালদের জন্য এই আয়োজন নয়। সাধারণ মানুষের কাছে অসাধারণের মহিমা ও গুরুত্বকে পৌঁছে দেওয়ার অসম্ভব কাজটি উদ্যোক্তারা করে ফেলেছেন অভাবনীয় সততায়, দক্ষতায়। স্বচক্ষে দেখলে বুঝতে পারবেন আমার প্রারম্ভিক উচ্ছাস কেন এত বেশি। এই গোত্রের এমন ওজনদার বিনোদন এই শহরে শেষ কবে দেখেছি মনে পড়ছে না। এই এপিক প্রদর্শনীর যথার্থ নাম “ঘরে বাইরে”।

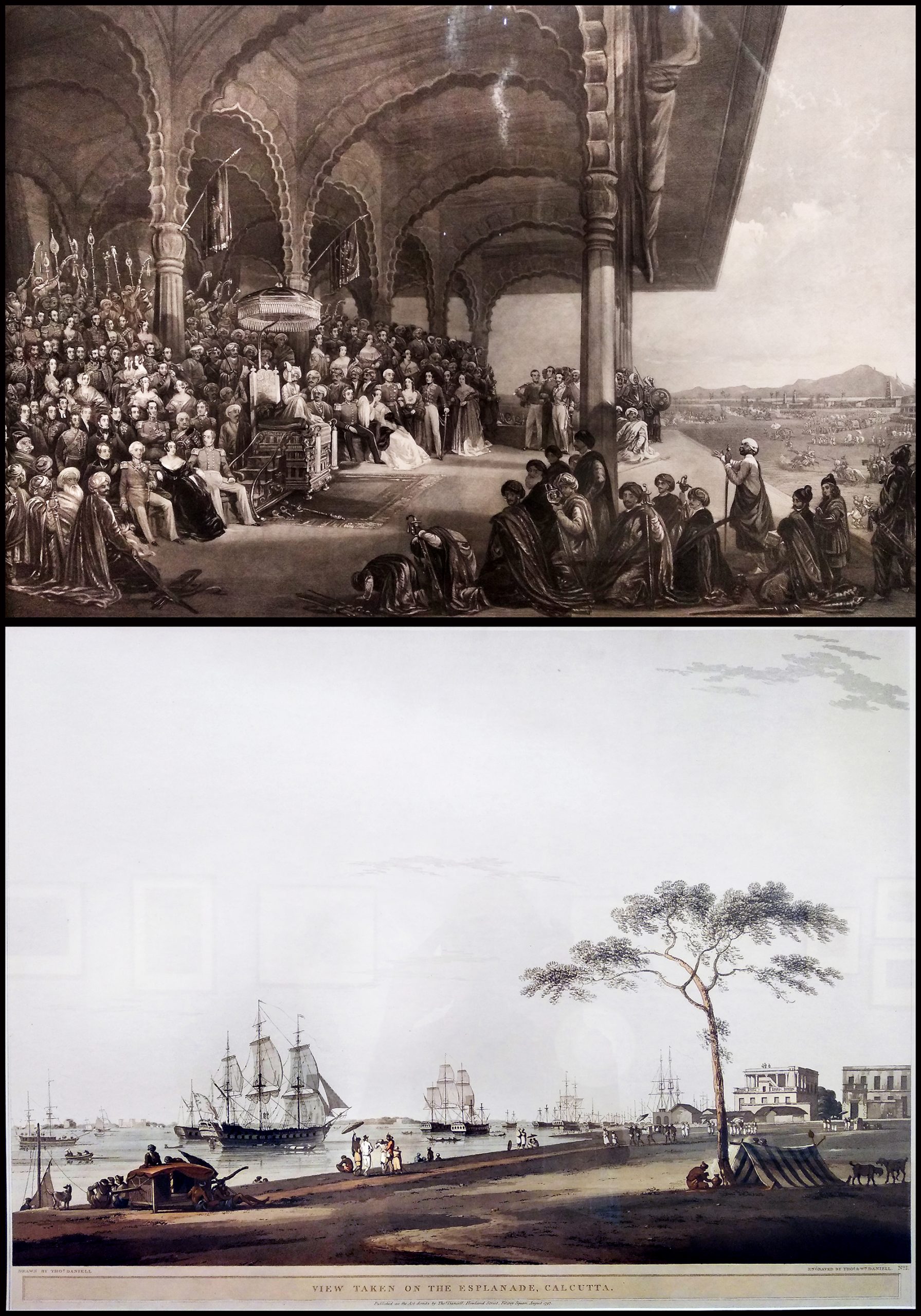

এবারে কনটেন্ট। ঘন্টাখানেক চক্কর মেরে বেরোনো অসম্ভব, সবটা দেখতে অন্তত একদিন লাগবে। বারোটা আলাদা গ্যালারি। লাইব্রেরি, মিনি প্রেক্ষাগৃহ সবই রয়েছে। দেখতে দেখতে পড়তে পড়তে পাশাপাশি একটা চমৎকার ব্যাপার চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে। পকেটের স্মার্টফোনটাকে কাজে লাগিয়ে শিল্পীদের কাজ সম্পর্কে তৎক্ষণাৎ আর একটু বেশি জেনে নিলে বিষয়গুলি আরও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ফ্রান্স বলতাজার সোলভিনস, টমাস ড্যানিয়েল, কালীঘাট পেইন্টিং, বেঙ্গল লিথোগ্রাফ বা আর্লি বেঙ্গল অয়েল লিখে সার্চ করলে মুহূর্তের মধ্যে আরও সম্পদের সন্ধান হাতের মুঠোয়। ওল্ড ক্যালকাটা পেন্টিং বা বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট বলতে যা কিছু এযাবত চোখে পড়েছে তার ছাঁকা কাজগুলো এখানে হাজির। ইউরোপীয় শিল্পীদের মধ্যে চার্লস ডি’ওয়লি, উইলিয়াম ড্যানিয়েল, উইলিয়াম উড, জেমস বিলি ফ্রেসার এমন ভ্রাম্যমান শিল্পীদের কাজ রয়েছে। সেই সময়ে কলকাতার পথঘাট, আশপাশ, রোজকার জীবনের চিত্তাকর্ষক নথি, সবটাই পাশ্চাত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। ল্যান্ডস্কেপ, সিটিস্কেপ, হিউম্যান স্কেপ বললে বুঝতে সুবিধে হবে। জলরঙের স্বপ্নিল মাধুর্য, একুয়াটিন্ট পদ্ধতির পেলবতা দর্শককে নিয়ে যায় পুরাতনির রোমান্টিক অলিন্দে। এরাই কিন্তু এদেশে প্রি-মডার্ন শিল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গিয়েছিলেন। এদের আঁকার প্রভাব পড়েছিল ভারতীয় শিল্পীদের কাজে। বেঙ্গল আর্টের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বহু সংস্কৃতির মিশেল। কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গ্যালারিতেও এদের অনেক কাজ রয়েছে।

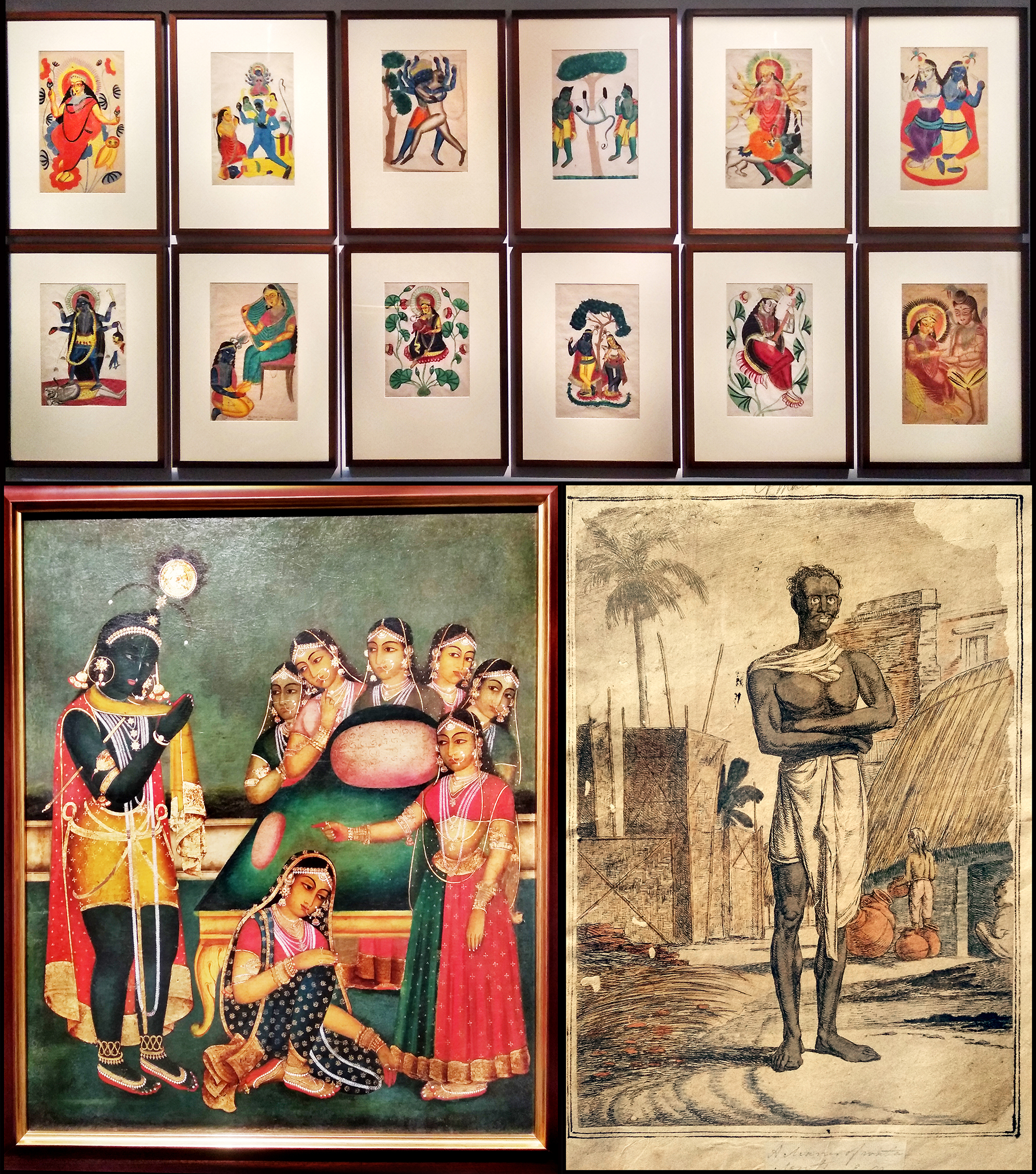

খাঁটি দেশি শিল্পীরা, বেশিরভাগই বাঙালি, তাদের কাজের দুটি বৈশিষ্ট্য। রিয়ালিজম। রাজনৈতিক ও সামাজিক তথ্যের উপস্থাপনা। গোবর্ধন আশ , অতুল বোস , ললিতমোহন সেন, হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুশীল সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। জলরং ও তেলরঙে করা প্রায় ফটোগ্রাফিক চেহারা। পাশ্চাত্যের প্রভাব স্পষ্ট, কিন্তু স্বদেশিয়ানার মজাও প্রচুর। একটা ছবি কেন আঁকা হবে, কে তার কদর করবে তার ওপরেই ছবির বিষয়বস্তু নির্ভরশীল হয়। স্বভাবতই, বিষয়ের সিংহভাগ আমাদের তেত্রিশ কোটি দেব দেবীরাই দখল করে নিয়েছেন । সাধারণ মানুষ, শাসকশ্রেণী, উচ্চ-মধ্য -নিম্নবিত্ত মানুষের পুঙ্খানুপুঙ্খ চেহারা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। নারীর নানা বিভঙ্গ অন্যতম জনপ্রিয় বিষয়, সেটাও স্পষ্ট। তুলনা করলে দেখা যাবে দেবের চেয়ে দেবীর কদর বেশি, কালী সবচেয়ে জনপ্রিয়। ব্রিটিশ কলকাতা তৈরী হবার আগে কালীঘাটই ছিলো জমজমাট বসতি। পরিব্রাজক, তীর্থযাত্রীদের মূল গন্তব্য। অধুনালুপ্ত, প্লাস্টিক কংক্রিটের তলায় চিরতরে চাপা পড়ে যাওয়া ক্রমবর্ধমান নগরায়নের না দেখা চেহারাগুলো ছড়িয়ে আছে বহু ছবিতে। সময় আমূল বদলালেও এই বিষয়গুলি আজও জনপ্রিয়। রেট্রো-র মজাকে উপভোগ করে গেছেন রামানন্দ বন্দোপাধ্যায়, শক্তি বর্মন, হরেন দাস, চিত্তপ্রসাদ, গণেশ পাইন, সকলেই। উল্লেখ্য, শাঁখারিপাড়া আর্ট ষ্টুডিও। ক্যালকাটা আর্ট ষ্টুডিও। এবং অবশ্যই, পটচিত্র। আমার মনে হয়েছে, এরাই সেযুগের কমিক স্ট্রিপ। এদের ইলাস্ট্রেশন বলব না পেইন্টিংয়ের স্পেশাল সিট্ দেব, সেই তর্কটা কিন্তু চলতেই থাকবে।

মুঘলরা আর নেই। স্মৃতিগুলো রয়ে গেছে। ফরাসি, ওলন্দাজরা স্তিমিত। জাঁকিয়ে বসেছে ব্রিটিশ। যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর পূর্ব ভারত, বাবু কালচার, গ্রামীণ সারল্য, দুর্ভিক্ষ, আবার ধর্মীয় আইকন, পৌরাণিক ঘটনাবলী কিছুই বাদ নেই। এদিকে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে শান্তিনিকেতনে শুরু হয়েছে আর্টের নতুন সূর্যোদয়। ফলে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালের পাশাপাশি ঝলমল করছেন সুনয়নী দেবী, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অসিতকুমার হালদার, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, রাধাচরণ বাগচীরাও। ভারতীয় শিল্পসংগ্রামে নবজাগরণের সময় এসে গেছে। শান্তিনিকেতনের ভূমিকাটা আর একবার উল্লেখ করা দরকার। পশ্চিমীদের মনন,অঙ্কনভাব ও পদ্ধতি আত্মস্থ হয়েছিল আগেই। এবারে চৈনিক ও জাপানিদের প্রভাব ফুটে উঠল দেশজ চিত্রকল্পে। উঠে এলেন রামকিঙ্কর, বিনোদবিহারী এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, শেষ বয়সে। বাঙালি ইম্প্রেশনিজমের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠলো। সর্বভারতীয় স্তরে সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা শিল্পীদের মধ্যে সৈলজ মুখার্জি, যামিনী রায়ের কথা বলতেই হবে। এদের সবার অঙ্কন পদ্ধতিকে এক দু শব্দের চালু নামে বর্ণনা করা যাবে না। কারণ এঁরা নিজেরাই এক একটা মৌলিক স্টাইলের পথপ্রদর্শক। পেইন্টিং শুধু নয়, আজকের কৃত্রিম চেহারার কোটি কোটি ডিজিটাল ছবির আবহে সহসা অতিমধুর হয়ে ওঠে প্রাচীন সাদা কালো ছবিরা। খাঁটি রুপো মথিত প্রিন্টগুলি আমাদের তুলে নিয়ে যায় এক আজব টাইম মেশিনে, যা চলছে পিছন দিকে। আজকের চেনা শহরের অনেক জায়গা আবিষ্কার করে শিহরণ অনুভব করি শরীরে। সিনেমা নয়, স্টিল ছবি। অথচ কি ভীষণ চলমান। কথা বলছে।

আবার আঁকাতে ফিরি। যদিও হৃদয় জুড়ে আছে অজন্তা, মন্দির মসজিদের শরীরের নকশা, প্রাচীন সভ্যতার জনপ্রিয় নিদর্শন। এদিকে দুনিয়া ছোট হয়ে আসছে, বিশ্বের অন্যপ্রান্তে আর্টিস্টদের মতিগতি জানা যাচ্ছে। বিপ্লবের বারুদের গন্ধ ভেসে আসছে প্রতিনিয়ত। তিনশো বছর ধরে একই শৈলী বিরাজ করতে পারে না। অতএব মডার্নিজম স্বাগত। আর্টের এই মহাযজ্ঞে আধুনিক মাস্টার্সরাও উপস্থিত, স্বমহিমায়। অনেক নাম। ইন্দ্র দুগার, জয়নুল আবেদিন, সুধীর খাস্তগির, নীরদ মজুমদার, পরিতোষ সেন, সোমনাথ হোড়, সুনীলমাধব সেন, বিজন চৌধুরী, গনেশ হালই, প্রকাশ কর্মকার, সুনীল দাস, বিকাশ ভট্টাচার্য, ধর্মনারায়ন দাশগুপ্ত, লালুপোসাদ সাউ, শুভাপ্রসন্ন। নথিভুক্তিকরণ থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবনবোধের উন্মেষ, এই সুবিশাল আর্ট প্যানোরামা দেখতে, হৃদয়ঙ্গম করতে সময় তো লাগবেই। মূর্ত থেকে বিমূর্তে উন্নীত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা, আবার স্বেচ্ছায় সনাতনী ভাবে ফিরে যাওয়ার মহাসাগরীয় ব্যাপ্তি এই চিত্রগৃহের অলিন্দে, বারান্দায়, আঙিনায়।

একতলায় বিশাল জায়গা জুড়ে ভাস্করদের দাপাদাপি। এককালে ঠাকুর তৈরী, মন্দির গাত্রসজ্জা, বিশিষ্টদের অমরত্ব প্ৰদান, এই ছিল মূল কাজ । তিনশো বছরের পরিবর্তিত বাংলায় বিপ্লব ঘটে যায় আধুনিক ছেনি হাতুড়িধরদের মধ্যেও। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, চিন্তামণি কর, মিরা মুখোপাধ্যায়, সুরেন দে, শঙ্খ চৌধুরী, প্রদোষ দাসগুপ্ত, শর্বরী রায়চৌধুরী এবং আর একবার রামকিঙ্কর, সোমনাথ হোড়ের নাম করব। দিবালোকের ছায়ায় আংশিকভাবে আলোকিত এই ভাস্কর্যের সমাহার দেখে পাশেই পৌঁছে যাব আর এক ঘরে। তর্কে বহুদূর যাওয়া যেতেই পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আর সত্যজিৎ, এই দুই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহীরুহের ছত্রছায়ায় আমাদের শিল্পচেতনার প্রাথমিক বিকাশ হয়েছে, এতে সন্দেহ নেই। কাব্য, সংগীত, সাহিত্য, চলচ্ছিত্রের মহাজাগরণে এমন উচ্চতায় খুব কম বাঙালিই পৌঁছতে পেরেছেন। কর্মজীবনের বেশিরভাগ সময়ে সত্যজিৎ ধরা দিয়েছিলেন নিমাই ঘোষের ক্যামেরায়। নিখাদ, নো ননসেন্স ফিল্ম ফোটোগ্রাফি। চেনা সাদা কালোর পাশাপাশি কালারেও। কর্মী সত্যজিৎ, ব্যক্তি মানিক ঝলমল করছেন ফ্রেম টু ফ্রেম।

দ্য ওয়ার্ল্ড, দ্য হোম এন্ড বিয়ন্ড, প্রদর্শনীর ইংরিজি নাম। বিপুল সংখ্যক তারকা খচিত মহাজাগতিক ব্যাপ্তি এর। একে নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেখার মধুর ক্লান্তিও আছে।একাধিক বার ফিরে আসা যেতে পারে প্রচুর না দেখা এবং অনন্তবার দেখতে আগ্রহী হয়ে উঠে, এই বঙ্গশিল্প মেলায়। সুখবর হল এটি চলবে ১২ই এপ্রিল পর্যন্ত, এখনো পর্যন্ত এমনই জানানো হয়েছে। অস্থির এই দুনিয়া কবে স্থিতিশীল হবে, শান্ত হবে, তার কোনও পূর্বাভাস নেই এখনও পর্যন্ত। আগামী গ্রীষ্মের দাবদাহ অপেক্ষা করছে ডিসট্যান্ট সিগনালে। এটাই উপযুক্ত সময়। এই সময়ের শীতলপাটিসম স্নিগ্দ্ধ প্রদর্শনীতে সেই সময়ের বৈচিত্রময় পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না।

শুভময় মিত্র আদতে ক্যামেরার লোক, কিন্তু ছবিও আঁকেন। লিখতে বললে একটু লেখেন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে অনেকরকম খামখেয়ালিপনায় সময় নষ্ট করে মূল কাজে গাফিলতির অভিযোগে দুষ্ট হন। বাড়িতে ওয়াইন তৈরি করা, মিনিয়েচার রেলগাড়ি নিয়ে খেলা করা, বিজাতীয় খাদ্য নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করা ওঁর বাতিক। একদা পাহাড়ে, সমুদ্রে, যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতেন। এখন দৌড় বোলপুর পর্যন্ত।