(Gobor Goha)

(Gobor Goha)

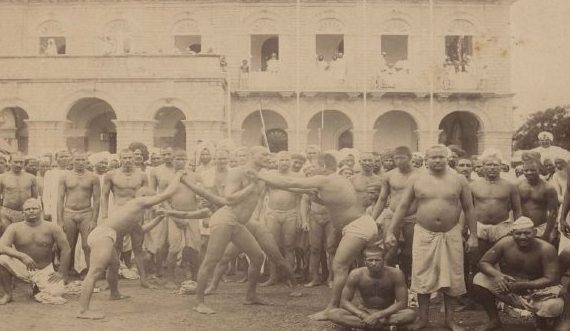

শরীরচর্চার রীতি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসেই স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ভারতীয়দের বীরোচিত শরীর প্রদর্শনের নজির রামায়ণ-মহাভারত থেকে শুরু করে পরবর্তী রাজা-সম্রাটদের দীর্ঘ কর্মকাণ্ডের যে ঐতিহাসিক নথি, তার মধ্যে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে আছে। এর ধারা বরাবর থেকে গেছে সারা ভারতজুড়ে। বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়। অনেকটা পরবর্তী সময়ে চলে এসে ব্রিটিশ রাজত্বের সময়েও শারীরিক বলপ্রদর্শনের প্রবণতা অব্যাহত দেখা যায়। উনিশ শতকের শেষাশেষি সময়ে, যখন ব্রিটিশ বিরোধিতার তীব্রতা ক্রমশ বাড়তে লাগল, তখন বাঙালিদের মধ্যেও দেখা গেল নিজেদের বলবান করে তোলার প্রয়াস। এ শুধু কলকাতার মধ্যেই আটকে থাকেনি— ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের সর্বত্র। কুস্তির আখড়া, শরীরচর্চা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গায়। (Gobor Goha)

১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের উৎসাহে কলকাতায় যে প্রথম ‘হিন্দুমেলা’ অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে শরীরচর্চার নানা নিদর্শন চোখে পড়ে। কলকাতায় প্রথম ‘বক্সিংকেন্দ্র’ তৈরি হয় ১৯০৩ সালে। এর এক বছর আগে ১৯০২-এর মার্চে প্রতিষ্ঠিত হয় বিপ্লবী সংগঠন ‘অনুশীলন সমিতি’। বাঙালিদের মধ্যে নিজেদের শক্তিশালী করে তোলার ইচ্ছের পেছনে এক তীব্র জাতীয়তাবোধ যে কাজ করেছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার জ্বালা থেকে যে জেদ ও উদ্যম জেগে ওঠে, সেটাই হয়তো বাঙালিদের ঠেলে দিয়েছিল শরীরচর্চার দিকে। (Gobor Goha)

(Gobor Goha) শরীরচর্চার রীতি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসেই স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ভারতীয়দের বীরোচিত শরীর প্রদর্শনের নজির রামায়ণ-মহাভারত থেকে শুরু করে পরবর্তী রাজা-সম্রাটদের দীর্ঘ কর্মকাণ্ডের যে ঐতিহাসিক নথি, তার মধ্যে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে আছে। এর ধারা বরাবর থেকে গেছে সারা ভারতজুড়ে। বাংলাও তার ব্যতিক্রম নয়। অনেকটা পরবর্তী সময়ে চলে এসে ব্রিটিশ রাজত্বের সময়েও শারীরিক বলপ্রদর্শনের প্রবণতা অব্যাহত দেখা যায়। উনিশ শতকের শেষাশেষি সময়ে, যখন ব্রিটিশ বিরোধিতার তীব্রতা ক্রমশ বাড়তে লাগল, তখন বাঙালিদের মধ্যেও দেখা গেল নিজেদের বলবান করে তোলার প্রয়াস। এ শুধু কলকাতার মধ্যেই আটকে থাকেনি— ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলাদেশের সর্বত্র। কুস্তির আখড়া, শরীরচর্চা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল কলকাতা-সহ বিভিন্ন জায়গায়। (Gobor Goha)

১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের উৎসাহে কলকাতায় যে প্রথম ‘হিন্দুমেলা’ অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে শরীরচর্চার নানা নিদর্শন চোখে পড়ে। কলকাতায় প্রথম ‘বক্সিংকেন্দ্র’ তৈরি হয় ১৯০৩ সালে। এর এক বছর আগে ১৯০২-এর মার্চে প্রতিষ্ঠিত হয় বিপ্লবী সংগঠন ‘অনুশীলন সমিতি’। বাঙালিদের মধ্যে নিজেদের শক্তিশালী করে তোলার ইচ্ছের পেছনে এক তীব্র জাতীয়তাবোধ যে কাজ করেছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার জ্বালা থেকে যে জেদ ও উদ্যম জেগে ওঠে, সেটাই হয়তো বাঙালিদের ঠেলে দিয়েছিল শরীরচর্চার দিকে। (Gobor Goha)

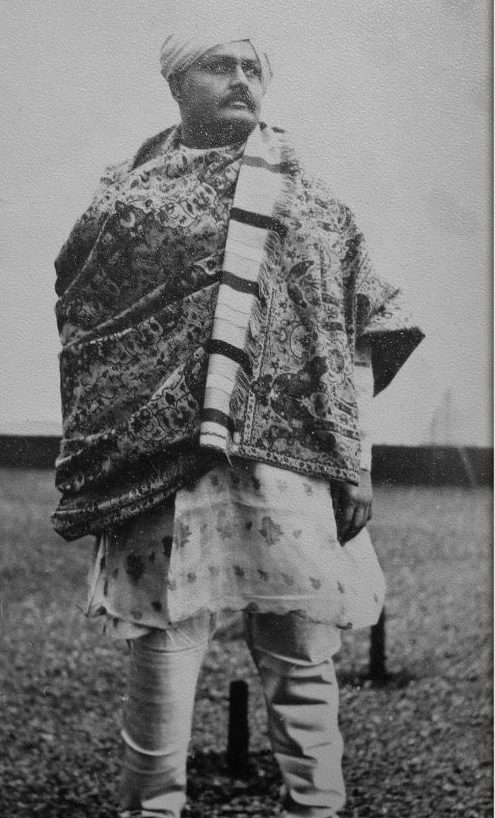

সে সময় উত্তর কলকাতার মসজিদবাড়ি স্ট্রিটে থাকতেন গুহ-পরিবার। এই পরিবারে কুস্তিচর্চার শুরু উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। অম্বিকাচরণ গুহ ওরফে ‘অম্বুবাবু’ হলেন প্রথম মানুষ, যিনি গুহ-পরিবারে কুস্তির প্রচলন করলেন। ইনি ছিলেন বিশাল চেহারার অধিকারী। বাড়িতেই আখড়া তৈরি করলেন। দেশ-দেশান্তর থেকে রীতিমতো মাইনে করা ওস্তাদরা সেখানে এসে শিক্ষা দিতেন। অম্বুবাবু নিজেও খুব তাড়াতাড়ি হয়ে উঠলেন একজন ওস্তাদ। তাঁর ছেলেদের মধ্যে একমাত্র মেজছেলে ক্ষেত্রচরণ গুহ-ই বজায় রেখেছিলেন পারিবারিক মল্লচর্চার ঐতিহ্য। (Gobor Goha)

ক্ষেত্রচরণ বা ক্ষেতুবাবু কুস্তিগীর হিসেবে দারুণ সুনাম অর্জন করেন। তিনি কিন্তু বিশালদেহী নন— ছোটখাটো চেহারার মানুষ ছিলেন। এই ক্ষেতুবাবুর আখড়ায় অনেকে কুস্তিচর্চা করতেন। যার মধ্যে অন্যতম নরেন্দ্রনাথ দত্ত অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ। এই আখড়ায় কুস্তি শিখে পরবর্তীকালে অনেক মল্লবীর প্রখ্যাত হয়ে ওঠেন। ১৯০০ সালে প্যারিস অলিম্পিকে চ্যাম্পিয়ন বিখ্যাত ভারতীয় কুস্তিগীর গোলামকে তাঁর আখড়ায় আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ক্ষেতুবাবু। গোলাম এসেছিলেন। অভ্যর্থনায় আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এমনকী ক্ষেতুবাবুর অনুরোধে কুস্তি প্রদর্শনের ব্যাপারেও রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, অনুষ্ঠানের দু’দিন আগে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন গোলাম। বিশ্বখ্যাত এই পাঞ্জাবি মল্লবীরকে উপযুক্ত মর্যাদাসহ কলকাতার মাটিতেই কবরস্থ করা হয়েছিল। (Gobor Goha)

মল্লচর্চার এরকম ঐতিহ্যশালী পরিবারে ১৮৯৪ সালের ১৩ মার্চ জন্মেছিলেন যতীন্দ্রচরণ গুহ। যিনি তাঁর ডাকনাম ‘গোবর গোহ’ বা ‘গোবরবাবু’ নামেই সর্বজনখ্যাত। ইনি হলেন অম্বিকাচরণের ন’ছেলে রামচরণ গুহ-র পুত্র। ৬ ফুট ১ ইঞ্চি লম্বা, ৪৮ ইঞ্চি ছাতিবহুল ও ২৯০ পাউন্ড ওজনের বিশালদেহী গোবরবাবুর শরীরচর্চার আরম্ভ তাঁর ঠাকুরদার কাছে। এছাড়া মেজ জ্যেঠামশাই ক্ষেত্রচরণের কাছেও দীর্ঘদিন কুস্তিশিক্ষা চলেছিল। অনেক প্রতিভাবান কুস্তিগীরের উত্থান ঘটেছিল সেইসময়। তাঁদের মধ্যে গোবর গোহ নিজেকে আলাদা করে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুধু দেশে নয়— বিদেশেও গোবরবাবু নিজের শক্তিরূপকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকেই। (Gobor Goha)

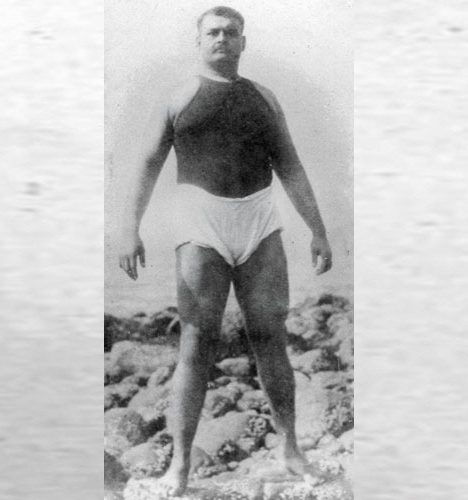

নিছক মল্লচর্চা নয়, গোবরবাবু কুস্তিকে গ্রহণ করেছিলেন অনেক বড় লক্ষ্য সামনে রেখে। শক্তিচর্চা ছিল তাঁর কাছে এমন এক সাধনা, যাকে প্রকাশ করে তিনি জাতির দৃঢ়তা ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ১৯১০ সালে প্রথম পেশাদারি দুনিয়ায় পা রাখলেন গোবরবাবু। ত্রিপুরা মহারাজার দরবারে নিযুক্ত পালোয়ান নওরঙ সিংয়ের সঙ্গে লড়াই অনায়াসে জিতলেন। কিন্তু কোনও টাকাপয়সা নিলেন না। যদিও লড়াইয়ের ধরন ও আয়োজনের রকম ছিল পুরোপুরি পেশাদারি চরিত্রের। এই বছরই (১৯১০) প্রথম বিদেশে গেলেন গোবর গোহ— ভেনিস, সুইৎজারল্যান্ড, ইংল্যান্ড। প্রথম সফরেই জয়জয়কার। সেইসময় স্কটল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর ক্যাম্পবেল-কে পরাজিত করলেন। তার ফলে গ্রেট ব্রিটেনের সেরা মল্লবীর জিমি ইসেন মল্লযুদ্ধে আহ্বান জানালেন গোবরবাবুকে। ইসেন তখন বিশ্বের একজন নামকরা কুস্তিগীর। তাঁর সঙ্গে লড়বে এক বাঙালি! তা-ও আবার তাঁদেরই দেশে! সাদা চামড়ার দল ধরেই নিয়েছিলেন এই ‘কালা আদমি’ এবার শেষ হতে যাচ্ছে ইসেনের হাতে। (Gobor Goha)

(Gobor Goha) স্বাভাবিক অনুমানেই আসে, গোবরবাবুর মনেও এক তীব্র জাতীয়তাবোধ কাজ করছিল। পরাধীন দেশের মানুষ হয়ে তিনি লড়াইয়ের ময়দানে সামনে পেয়েছেন তাঁরই দেশ শাসন করা এক ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে। জেদ তৈরি হয়েছিল হয়তো এর ফলেই। লড়াই শুরু হবার কিছুক্ষণ পর থেকেই দেখা গেল লালমুখো ইসেন ক্রমশ নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ছে। এটা কি সাহেব মানতে পারে? ফলে, নিয়ম থেকে অনিয়মের পথে হেঁটে ইসেন সজোরে একটা ঘুষি ছুঁড়লেন। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তা এড়িয়ে গিয়ে পালটা কুস্তির প্যাঁচে ইসেনকে ধরাশায়ী করলেন গোবরবাবু। ‘দুর্বল’ ও ‘ভেতো’ বদনামে ভূষিত বাঙালিজাতির একজন হয়ে গোবর গোহ মল্লবীর হিসেবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন তাদের দেশে গিয়ে, যাদের শাসনাধীনে তখন রয়েছে তাঁর নিজের দেশ। (Gobor Goha)

১৯১২ সালে দ্বিতীয়বার ইউরোপ সফর করে একটানা তিন বছর সেখানে থেকে প্রভূত সুনাম নিয়ে গোবরবাবু দেশে ফেরেন ১৯১৫ সালে। এরপর আবারও তিনি বিদেশে পাড়ি দেন ১৯২০ সালে। এবারে থাকলেন সাত বছর। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন জায়গা ঘুরে সেখানকার অনেক নামজাদা পালোয়ানকে হারিয়ে ‘সেরা’-র শিরোপা আদায় করলেন এই বাঙালি মল্লবীর। কেন ‘সেরা’? আমেরিকার সানফ্রান্সিসকোতে সেইসময় লাইট হেভিওয়েট কুস্তিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্যান্টালকে পরাজিত করেন গোবর গোহ। লড়াইয়ের দিনটি ছিল ১৯২১ সালের ২৪ আগস্ট। পরাধীন দেশে থাকা একজন বাঙালি শারীরিক বলপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্ব-খেতাবের অধিকারী হলেন— স্বপ্ন মনে হলেও ঘটনাটি বাস্তব। (Gobor Goha)

গোবর গোহর কুস্তি-কৌশলের সম্পদ ছিল বিভিন্ন প্যাঁচকে লুকনোর ক্ষমতা ও তা দিয়ে প্রতিপক্ষকে কাবু করা। টিব্বি, গাধানেট, টাক, ট্যাং, কুল্লা ইত্যাদি কস্তির প্যাঁচে দারুণ চৌখশ ছিলেন তিনি। শুধু নিজেই উদ্ভাসিত হতে তিনি চাননি— সামগ্রিকভাবে এদেশের কুস্তি প্রদর্শনকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করবার ব্যাপারে একজন সক্রিয় সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছিলেন গোবর গোহ। নিজে তো বেশ কয়েকবারই বিদেশ সফর করেছিলেন। তার মধ্যে একবার গোবরবাবু ও শরৎকুমার মিত্র যুগ্মভাবে উদ্যোগ নিয়ে গামা, ইমামবক্স, গামু, আহমদ বক্স-এর মতো প্রখ্যাত ভারতীয় মল্লবীরদের নিয়ে ইউরোপ সফরে গিয়ে বিদেশের মাটিতে যথেষ্ট আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন। বিদেশিরা চমকে গিয়েছিল ভারতীয় শক্তিধরদের বলপ্রদর্শনের ক্ষমতা দেখে। (Gobor Goha)

১৯২৯ সালে কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে কংগ্রেস সম্মেলনে ছোট গামার বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ের পর পরাজিত হন গোবর গোহ। যদিও এই ফলাফল নিয়ে বিতর্ক আছে। গোবরবাবুকে নাকি হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সে অন্য প্রসঙ্গ। ১৯৪৬ সালে, ৫২ বছর বয়সে লড়াই থেকে অবসর নেন গোবরবাবু। কিন্তু, আখড়ার শিক্ষক হিসেবে কুস্তি তাঁর সঙ্গে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জড়িয়ে ছিল। বহু শিষ্য তিনি তৈরি করেছিলেন, যাঁরা পরবর্তীকালে নামকরা মল্লবীর হন। এঁদের মধ্যে মাণিকচরণ (গোবরবাবুর পুত্র), বনমালী ঘোষ-সহ আছেন অনেকেই। অম্বিকাচরণ গুহ, ক্ষেত্রচরণ গুহ, কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস, কৈলাশ বাঘা (কৈলাশচন্দ্র বসু), ক্যাপটেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফজলুল হক (পরবর্তীকালে বঙ্গীয় আইন পরিষদে বাংলার প্রধানমন্ত্রী), পরেশনাথ ঘোষ, শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বোমঠাকুর, ভীম ভবানী প্রমুখ বাঙালি মল্লবীরদের যোগ্য উত্তরসুরি ছিলেন গোবর গোহ। কিন্তু, বিদেশে একজন বাঙালি হিসেবে জাতির শক্তিশালী রূপকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর নাম অবশ্যই আসবে সবার প্রথমে। পরাধীন ভারতে বলপ্রদর্শনের বিশ্ব-খেতাবজয়ী এই বঙ্গবীরকে আজ ক’জন মনে রেখেছি আমরা? ক্রিকেট-ফুটবলের হুল্লোড়ে এই স্বর্ণখচিত গৌরবগুলোকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। (Gobor Goha)

আগেই বলেছি, পরাধীন ভারতে বাঙালির শারীরিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠার পেছনে তীব্র জাতীয়তাবোধ কাজ করেছিল। কিন্তু, তার পরেও, স্বাধীন ভারতে ১৯৭০-৮০ দশকেও আমরা দেখেছি কলকাতা-সহ সারা বাংলাজুড়ে শরীরচর্চা, ব্যায়ামচর্চার কেন্দ্র। যার মধ্যে এক দেশজ রূপের স্পর্শ ছিল। আজকের ‘জিম’-যুগে গঠিত পেশীবহুল চেহারার সঙ্গে মানসিকতায় যার আকাশ-পাতাল তফাৎ। ফলে, গোবর গোহো-দের যে মনে রাখা হবে না, সেটাই স্বাভাবিক। যদিও, ইদানীং এই অসামান্য ব্যক্তিত্বকে নিয়ে কিছু কিছু কাজ হচ্ছে, যা অত্যন্ত প্রশংসাসূচক। তবুও, সেইসব জায়গায় কুস্তির সঙ্গে গোবরবাবুর আরেকটি প্রতিভার ক্ষেত্র নিয়ে তেমন কথা বলা হচ্ছে না। সেই দিকটা নিয়েই শেষে কিছু বলা দরকার। (Gobor Goha)

কুস্তিতে উজ্জ্বল গুহ-পরিবার সঙ্গীতেও ছিল বরাবরের সমঝদার। অম্বুবাবু (অম্বিকাচরণ) নিজে সঙ্গীতশিল্পী না হলেও, ছিলেন সুর-রসিক এবং সঙ্গীতপ্রেমী। নিজের মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের বাড়িতে তিনি নিয়মিত বসাতেন সঙ্গীতের আসর। নিয়ামতউল্লা খাঁ সরোদ ঘরানার প্রখ্যাত উস্তাদ কৌকব খাঁ (নিয়ামতউল্লার কনিষ্ঠ পুত্র) ১৯০৭ সালে কলকাতায় এসে কয়েকদিন থেকে সঙ্গীতশিক্ষা দেন। সেইসময় তৎকালীন সময়ের অনেক বিশিষ্ট পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন কৌকব, যার মধ্যে অন্যতম ছিল গুহ-পরিবার। এই পরিবারে জন্মে গোবরবাবু যেমন কুস্তিতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তেমনই মজেছিলেন সঙ্গীতে। (Gobor Goha)

কৌকবের আকস্মিক মৃত্যু হলে, তাঁর দাদা উস্তাদ করামতউল্লা খাঁ কলকাতায় এসে অবস্থান করেন দীর্ঘকাল। এইসময় তাঁর কাছে তালিমপ্রাপ্ত হন অনেকেই, যাঁদের মধ্যে পরবর্তীকালে প্রায় সকলেই সরোদ, সেতার বা সুরবাহার-শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। গোবরবাবু দীর্ঘকাল সেতার-শিক্ষা গ্রহণ করেন করামতউল্লার কাছে। বিভিন্ন আসরে তাঁকে সেতার-পরিবেশন করতেও দেখা গেছে। কিছুদিন পর কুস্তির কারণে, সক্রিয় সঙ্গীত পরিবেশন থেকে সরে আসেন গোবর গোহ। কিন্তু, সঙ্গীতের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে নিজেকে জড়িয়ে রাখেন চিরকাল। বিভিন্ন সঙ্গীতের আসরে, সাঙ্গীতিক বৈঠকি আড্ডায় তাঁকে নিয়মিত দেখা যেত। শুধু দর্শক-শ্রোতা হিসেবেই নয়— সঙ্গীতের একজন সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। বহু স্বনামধন্য সঙ্গীতব্যক্তিত্বের সঙ্গে গোবরবাবুর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য ছিল। (Gobor Goha)

শুধু সঙ্গীতের আসরই নয়, বিভিন্ন সাহিত্য-বৈঠকেও তাঁকে দেখা যেত। যেমন নরেন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে তাঁকে প্রায়ই আসতে দেখেছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায়। সেখানেই তাঁর পরিচয় হয় গোবরবাবুর সঙ্গে। হেমেন্দ্রকুমার একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন গোবর গোহকে নিয়ে। যেখানে তিনি লেখেন কুস্তি তো বটেই, সঙ্গীত ও দেশি-বিদেশি সাহিত্য নিয়েও গোবরবাবুর কী গভীর জ্ঞান ছিল। গোবরবাবুর বৈঠকখানার আড্ডায় নিয়মিত যেতেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। সেখানে আসতেন উস্তাদ করামতউল্লা খাঁ, উস্তাদ জমীরুদ্দিন খাঁ, তবলাশিল্পী পণ্ডিত দর্শন সিং, সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রমুখ বিরাট মাপের সঙ্গীতগুণীজন। (Gobor Goha)

সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্র দে-কে শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেবার ক্ষেত্রে গোবরবাবুর ভূমিকা অপরিসীম। তখন কয়েকজন সঙ্গীতগুণীর কাছে শিক্ষা নিয়ে কণ্ঠসঙ্গীতে অপূর্ব মাধুর্য ছড়াচ্ছেন কৃষ্ণচন্দ্র। সেই সময় একদিন গোবরবাবুর বাড়ির সঙ্গীত আসরে তিনি গান গাইলেন। তখন কৃষ্ণচন্দ্র-র ১৮ বছর বয়স। (Gobor Goha)

এটুকু বয়সেই তাঁর গায়ন-প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে যান গোবরবাবু। তারপরই তিনি উদ্যোগী হলেন কৃষ্ণচন্দ্রকে আরও সঙ্গীত-শিক্ষা দেবার ব্যাপারে। তখন কলকাতায় রয়েছেন উস্তাদ করামতউল্লা খাঁ (গোবরবাবুর সঙ্গীতগুরু)। নিজের বাড়ি ৫২, বিডন রো-তে কৃষ্ণচন্দ্রের তালিমের ব্যবস্থা করলেন গোবরবাবু। শুধু নিজের বাড়িতে শিক্ষার জায়গা দেওয়াই নয়, করামতউল্লাকে প্রদেয় দক্ষিণার ভারও নিয়েছিলেন তিনি। কৃষ্ণচন্দ্র-কে বিভিন্ন আসরে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গীত প্রতিভাকে জনসমক্ষে তুলে ধরার কাজটিও প্রাথমিকভাবে করে গেছেন গোবর গোহ। সঙ্গীতজ্ঞ লেখক দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, “…তরুণ গায়কের (কৃষ্ণচন্দ্র দে) সঙ্গীত-জীবনে গোবরবাবুর পৃষ্ঠপোষকতা একটি উল্লেখ্য অধ্যায় হয়ে আছে…।” এসব থেকে পরিষ্কার, কুস্তির পাশাপাশি সারাজীবন গোবরবাবুর সঙ্গে সঙ্গীতের কী অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। (Gobor Goha)

আজ থেকে ৪৬ বছর আগে, ১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৭৮ বছর বয়সে প্রয়াত হন গোবর গোহ। এ বছর ১৩ মার্চ এই বহুমুখী প্রতিভাবান শক্তিধর ব্যক্তিত্ব ১২৮তম জন্মবর্ষে পা রেখেছেন। কিন্তু তা কি মনে আছে আমাদের? গোবর গোহকে নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কাজ চোখে পড়লেও, তা অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। আত্মবিস্মৃতির ধারা বাঙালি হিসেবে আমরা বজায় রেখে চলব আর কতদিন? সেই কত আগে গোবরবাবুকে নিয়ে লেখা রচনায় যে কথা হেমেন্দ্রকুমার রায় এক জায়গায় লিখেছিলেন, তাকে যেন আজ আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছি আমরা— “কত দিকে কত সফরী স্বল্পজলে লাফঝাঁপ মেরে এখানে জনসাধারণের দ্বারা অভিনন্দিত হচ্ছে, কিন্তু য়ুরোপ-আমেরিকার প্রথম দিগ্বিজয়ী বাঙালি যোদ্ধাকে তাঁর স্বদেশ আজ পর্যন্ত দিয়েছে কি কোন অভিনন্দন?”

ছবি সৌজন্য: Inscript.me, Dailyhunt, Twitter, Wikipedia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।