বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র শঙ্কর বণিক আমার স্কুলবেলার বন্ধু৷ ও পড়ত বঙ্গবাসী স্কুলে৷ নামী স্কুল৷ সুন্দর দালান৷ হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছিল ফার্স্ট ডিভিশনে৷ ওপরের দিকে নম্বর৷ সম্ভবত ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে শঙ্কর৷ বাংলার বাইরে থার্মাল পাওয়ার প্লান্টে চাকরি করতে যায়৷ ‘সম্ভবত’ বলছি এই জন্যে যে আমি কলেজে গিয়ে রাজনীতিতে জড়িয়ে ছেলেবেলার বন্ধুদের কাছ থেকে সরে গিয়েছি৷ খোঁজ রাখিনি কে কী পড়ছে, কী করছে৷ প্রিয় আড্ডায় আর যাইনি৷

বরাবরের গজা ছাত্র আমি, পড়েছি রিফিউজি স্কুলে, যেখানে বেশিরভাগ ছেলে পড়তে আসে না৷ পড়া বাদে আর সব কিছুতেই আছে৷ অভিভাবকেরা দায়সারা নাম লিখিয়ে রাখেন৷ মাস্টারমশাইরা বকে বকে হাল ছেড়ে দেন, কোনওক্রমে ক্লাস করে চলে যান৷ তাঁদের মনোযোগ অনেক বেশি প্রাইভেট টিউশনে৷ টিউশন করতেই হত, সেদিনের নামমাত্র বেতনে বেঁচে থাকা খুব কঠিন ছিল৷ তার ওপর বেতনও অনয়িমিত, গ্রান্টের টাকা আসতে কোনো-না-কোনো কারণে প্রায়ই দেরি হত৷ সায়েন্স সেকশনে তবু কিছু লেখাপড়ার চল ছিল৷ আমরা হিউম্যানিটিজ সেকশনের সব বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো মাস্টারে-পেটানো গজা৷ শুধু দুই শিক্ষকের কথা মনে পড়ে৷ একজন ইংরাজির বিজয় কাঞ্জিলাল, অন্যজন সংস্কৃতের শ্যামলবরণ দত্ত৷ ৬৪-র দাঙ্গার উদবাস্তু শ্যামলবাবু স্যার, উচ্চারণে বাঙাল টান আর কথায় বাঙাল ধরন স্পষ্ট৷ এঁদের ভালোবাসায় ক্লাস করতাম আমরা ক-জন৷

শঙ্করের সায়েন্স সাবজেক্টের প্রাইভেট টিউটর ছিল৷ আমার কোনও টিউটর ছিল না৷ বাংলা আর ইংরেজি পড়তাম নিজেরা নিজেদের মতো করে, এবিটিএ-র টেস্ট পেপার সামনে রেখে৷ গ্রামার ট্রান্সলেশন কনভারসেশন ইত্যাদির জন্য ছিলেন অসামান্য পিকে দে সরকার৷ আমাদের সিলেবাসে ইংরেজির টেক্সট বই ছিল না৷ অর্থাৎ ‘আনসিন’৷ শিক্ষাবিদরা যে কতরকমের ঘোল খাইয়েছেন ছাত্রদের! মনে আছে, হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা এগিয়ে আসছে, স্কুলের টেস্ট-এ গায়ে গায়ে পাশ করেছি ফাইনাল-এ বসবার জন্য৷ শঙ্করের সঙ্গে পড়বার একটা সুযোগ পাই ওর সৌজন্যে৷ ও বলে দুপুরের দিকে আয়৷ উলটো দিকের বস্তিতে ওর ঘরে চলে যাই৷ ফাঁকা ঘরে দুজনে পড়ি৷ শঙ্করের দিদি আমাকে পছন্দ করেন না, ওর বাবাও৷ হয়তো ওরা বস্তিবাড়ির মালিক আর আমরা ভাড়াটে বলে৷ শ্রেণির সূক্ষ্ম তফাৎ মোটা দাগে ধরা পড়ে না৷ শঙ্করের পিতাঠাকুর নরোত্তম বণিকের মিষ্টির দোকান ছিল ডিহি শ্রীরামপুর রোডে৷ ঢাকার মিষ্টান্ন ভাণ্ডার৷ মোটামুটি চালু দোকান৷ সব মিলিয়ে আর্থিক অবস্থা বেশ ভালো ছিল৷ শঙ্করের মধ্যে কিন্তু এই দূর অবস্থানের ইঙ্গিত কখনও পাইনি৷ যেদিন ওর বাবা আর দিদি বাড়িতে থাকত না, সেই দুপুরে যাওয়ার অনুমতি পেতাম৷

আমার কোনও টিউটর ছিল না৷ বাংলা আর ইংরেজি পড়তাম নিজেরা নিজেদের মতো করে, এবিটিএ-র টেস্ট পেপার সামনে রেখে৷ গ্রামার ট্রান্সলেশন কনভারসেশন ইত্যাদির জন্য ছিলেন অসামান্য পিকে দে সরকার৷ আমাদের সিলেবাসে ইংরেজির টেক্সট বই ছিল না৷ অর্থাৎ ‘আনসিন’৷ শিক্ষাবিদরা যে কতরকমের ঘোল খাইয়েছেন ছাত্রদের!

তখন আমার লেখাপড়ায় মন বসছে অল্পস্বল্প৷ পরীক্ষার চাপেই হোক বা বিজয়বাবু-শ্যামলবাবুর ভালবাসায়, গোবরা গোরস্থানের গাছে গাছে শাখামৃগ দশা কাটিয়ে, টুটুদার সঙ্গে ফুলবাগানের মোটর রিপেয়ারিং গ্যারেজে ফাইফরমাস খেটে বা সেন্টুর সঙ্গে বেলেঘাটা থেকে মালগাড়ি লাইন ধরে ব্লাডারে চোলাই এনে দু-পয়সা রোজগারের ধান্দা ছেড়ে বইখাতা ঘাঁটাঘাঁটি করছি৷ দুপুরের লুকোচুরি-ফাঁক যখন অমিল, আমি আর শঙ্কর গভীর রাতের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে পড়া চালিয়ে যেতাম৷ হয়তো আমি মুখে মুখে ‘রাইট আ লেটার টু দ্য এডিটর’ বললাম, শঙ্কর বলল ‘ভ্যালু অফ এডুকেশন’ বা ‘আ মেমোরেবল ডে ইন ইয়োর লাইফ’৷ হয়তো ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়ম রিভিসন দিলাম, বা পাঠ্য বাংলার কোনও গদ্য বা পদ্যের সম্ভাব্য প্রশ্ন নিয়ে কথা বললাম৷ এইভাবে, প্রায় মধ্যরাত অবধি ডা. সু্রেশ সরকার রোড ধরে উত্তরে চার্চের পাশ দিয়ে গোবরা রোড পর্যন্ত আর দক্ষিণে মসজিদ পেরিয়ে ক্রিস্টোফার রোড পর্যন্ত আমাদের হাঁটাহাঁটি। নির্জন নিস্তব্ধ পাড়া, দোকানপাট ঘুমিয়ে পড়েছে, শুধু বড়ুয়া বেকারির হুমহাম শব্দ আর চিমনি দিয়ে ফুলকি ওড়া… একশো ওয়াটের আলো ঝুলছে করপোরেশনের ল্যাম্পপোস্ট থেকে। দূরে দূরে পোস্ট, মধ্যবর্তী অঞ্চল প্রায়ান্ধকার। আমি আর শঙ্কর শিখেছি, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়েছি৷

এই পাঠচর্চা এক রাতে অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মুখে পড়ল৷ চার্চ পেরিয়ে, মাতৃভাণ্ডার পেরিয়ে মন্দিরের মাঠের কাছে এসে দেখি একটা রিকশা৷ হাতে-টানা রিকশা৷ ভ্রাতৃ সঙ্ঘের গলির মুখে দাঁড়িয়ে৷ এত রাতে! কেউ কি অসুস্থ হল? ডাক্তার এলেন? হাসপাতালে নিয়ে যাবে? বলতে বলতে আমরা এগিয়ে যাই৷ দেখতে পাই, রিকশা থেকে একজন নামছেন৷ রিকশাচালক তাঁকে নামতে সাহায্য করছেন৷ চিনতে অসুবিধে হয় না৷ ছয় ফুটের ওপর লম্বা, দাপুটে স্বাস্থ্য, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ওজনে এরকম পেল্লায় মানুষ এ চত্বরে দ্বিতীয় নেই৷ কাজী সব্যসাচী৷ কাজী নজরুল ইসলামের বড় ছেলে৷ রেলপোলে ওঠার আগে ক্রিস্টোফার রোডের বাঁদিকের একতলার ফ্ল্যাটে থাকেন৷ দিনের আলোয় প্রায়ই দেখি ঢোলা পায়জামা আর হাঁটুঝোলা পাঞ্জাবি পরে হেঁটে যেতে৷ তাঁর আবৃত্তি শুনেছি৷ ‘বল বীর বল উন্নত মম শির’ বা ‘আজ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে’… রাতে দেখেছি কিঞ্চিৎ বেসামাল৷ মদনদার লন্ড্রিতে তাঁর বিশাল পাঞ্জাবি ইস্ত্রি হয় ভাঁজ করে করে৷ ইস্ত্রি করার বেডের মাপে অকুলান৷ ম্লানমুখে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকেন এক মহিলা৷ মদনদা বলেছিলেন, ইনি সব্যসাচীর স্ত্রী৷ এক্ষুনি নিয়ে যেতে হবে, নইলে কপালে দুঃখ আছে৷

সব্যসাচী নামলেন ক্রিস্টোফার রোডে। এখানে কেন? রোগা রিকশাচালকের পক্ষে বিশাল ওই মানুষটিকে সামলানো সম্ভব ছিল না৷ আমি আর শঙ্কর হাত লাগাই৷ আমাদের কাঁধে ভর রেখে রিকশার হাতল পেরিয়ে গলির দিকে এগিয়ে চলেন সব্যসাচী৷ টলতে টলতে৷ মাটির গলি, এবড়ো খেবড়ো৷ পা টেনে টেনে চলা বেশ কষ্টকর৷ হোঁচট খেতে হয়৷ তিনি বলছিলেন, ‘তোমাদের কষ্ট দিলাম৷ আজ একটু বেশি হয়ে গেছে৷ রিকশাওয়ালা ওদিকে গেল না৷ একবার বলল, অনেক রাত৷ আবার বলল, ওদিকে মুসলমান বস্তি৷ বললাম, কোনও ভয় নেই৷ তবু রিকশা নামিয়ে দিল৷ পড়ে যাচ্ছিলাম৷ তোমরা এসে বাঁচালে৷ খুব ভালো ছেলে৷ কখনও নেশা করবে না৷ খেলাধুলো করবে৷ লেখাপড়া করবে৷ গান গাইবে৷ আবৃত্তি করবে৷ নেশা করবে না৷’ গলি পেরিয়ে, তালতলা মাঠ পেরিয়ে, সিআইটি কোয়ার্টার্সের ভিতর দিয়ে ক্রিস্টোফার রোডের মুখে এসে সব্যসাচী বললেন, ‘এবার তোমরা যাও৷ এটুকু চলে যাব৷ ঠিক যাব৷ সাবধানে যাবে৷ রাত হয়েছে৷ ভালো ছেলে তোমরা, নেশা করবে না৷’ দেখি, উনি রাস্তা পার হচ্ছেন৷ ফ্ল্যাটের দু-একটা জানালা আলো জ্বেলে উঁকি মারছে৷ মুখ না ঘুরিয়ে আমাদের জন্য একবার হাত নাড়লেন৷ শঙ্কর আর আমি ক্রিস্টোফার রোড ধরে ফিরে এসেছিলাম৷

ক্যাম্পবস্তির জীবন অনেক দিয়েছে৷ কিছুই চাওয়ার ছিল না৷ দু-বেলা ডাল-ভাত-তরকারির বাইরে কিছু যে চাওয়ার থাকতে পারে, জানতাম না৷ কোনওক্রমে টিঁকে থাকা যেখানে সাধ ও সাধনা, সেখানে কত কিছু জুড়ে গেল বেড়ে ওঠার স্তরে স্তরে৷ এতবড় পাওয়া সারা জীবনের সম্পদ হয়ে রইল৷ চিরআনত আমি এই ক্যাম্পের কাছে, বস্তির কাছে৷ পেয়েছি হেমাঙ্গ বিশ্বাস, মন্টু ঘোষ, নির্মলেন্দু চৌধুরী, রত্না সরকার, ক্লাসিক গানের মাস্টারমশাই নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়কে৷ আজও কাঁধে অনুভব করতে পারি কাজী সব্যসাচীর হাত৷ আজও শুনতে পাই ভানি ধোপানির চিৎকার ‘শান্তিয়া রে’! মদে চুর হয়ে মাঝরাতে মেয়েকে খুঁজতে বেরোত আমাদের জানালার পেছনের গলিতে৷ জুয়া খেলে যে মানুষটি রোজ রাতে রক্তাক্ত হন, সেই কানুবাবু ধুতি-জামার সুশোভন রুচিতে ন-টা নাগাদ অফিস যান নিয়মিত, সুভদ্র সুজন, আজও দেখি৷ সেই গলিতেই রবিবার দুপুরে রান্নাবান্না খাওয়া সেরে পিঅ্যান্ডটি-র কর্মী বিমলাংশু বিশ্বাস দরজার পাশে বসে পাঠ করেন শেক্সপিয়র৷ হ্যামলেট উন্মাদ নয়, রাজশক্তির বিপদ৷ রাজা রানিকে বলছে, “হিজ লিবার্টি ইজ ফুল অফ থ্রেটস টু অল/টু ইউ ইয়োরসেল্ফ, টু আস, টু এভরিওয়ান৷” আজও শুনতে পাই, হিজ লিবার্টি ইজ ফুল অফ থ্রেটস…

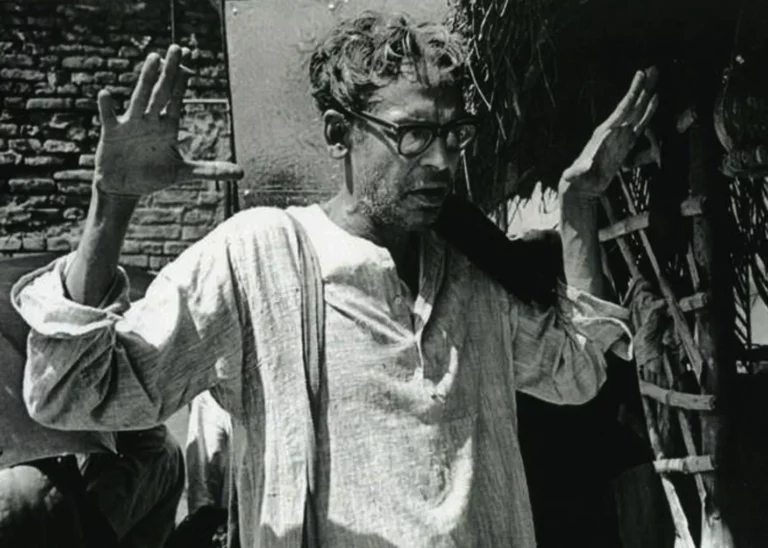

নাটকের কথায় মনে পড়ে গোবরা মেন্টাল হাসপাতালের অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা৷ ঋত্বিক ঘটক অভিনয় করছেন, নাটক লিখছেন, পরিচালনা করছেন৷ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা চিকিৎসক, রোগী, রোগিনী৷ দর্শকরা বেশিরভাগই চিকিৎসাধীন।

গোবরা মেন্টাল হাসপাতাল আগে ছিল লেপ্রোসি হাসপাতাল৷ খুব ছোট তখন আমি, দাদু-দিদিমার বাসায় যেতে হত এই হাসপাতালের গায়ের পথ দিয়ে। দেখেছি দলে দলে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত নারী-পুরুষ বেরিয়ে আসছেন, ভয় পেতাম, হাসপাতালের ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে আসত৷ সন্ধের পর ওই পথ শুনশান, ভুলেও ওদিকে নয়৷ অনেক পরে মেন্টাল হাসপাতাল হল৷ তখন আমি বড় হয়েছি৷ কবরস্থানের গাছে উঠে কালোজাম পাড়া, মহুয়া ফুল খাওয়া, সারা দুপুর একা একা পুকুরে সাঁতার কাটার দিনগুলো সাঙ্গ হয়ে গেছে৷

সম্ভবত ১৯৬৯ সাল৷ বি.এ. ফাইনাল দিয়েছি কোনওক্রমে৷ রাজনীতিতে জড়িয়েছি বেশ৷ চাঁদুদা বললেন, হেমাঙ্গদার বাড়ি থেকে দুপুরে খাবার পৌঁছে দিতে হবে মেন্টাল হাসপাতালে৷ ঋত্বিক ঘটক আছেন ওখানে৷ একটু ভাবতে হল৷ কারণ পুলিশ নজর রাখছে৷ পুলিশের হয়ে কংগ্রেসের ছেলেরাও৷ দিনের বেলা চলাফেরা করতে হয় সাবধানে৷ তবু রাজি হয়ে গেলাম৷ দু-তিন দিন পৌঁছে দিয়েছিলাম৷ বাকি দিনগুলো অন্যেরা৷ তখনই শুনি ঋত্বিক ঘটক নাটক করছেন হাসপাতালে৷ বিকেলে সন্ধেয় গেটের কাছে দাঁড়ালে রিহার্সাল শোনা যায়৷

নাটক হল৷ হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কথায় ভেতরে ঢোকার অনুমতি পেলাম৷ ভয় ছিল পুলিশের উৎপাতের৷ পরোয়া করিনি৷ প্রথম নাটক হল ‘খ্যাতির বিড়ম্বনা’৷ ঋত্বিক ঘটক অভিনয় করলেন৷ পরিচালনা তাঁরই৷ দ্বিতীয় নাটক ‘মানুষ পাগল হয় কেন’৷ ঋত্বিক ঘটকের লেখা৷ সামাজিক ও সাংসারিক বৈষম্যে, অমানবিক ব্যবহারে, সহানুভূতির অভাবে এক বধূর উন্মাদ হয়ে যাওয়া এবং তার আরোগ্যের বিবরণ— ৫৩ বছর আগেকার স্মৃতি থেকে এটুকু উদ্ধার করতে পারি৷ উন্মাদ হওয়ার সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পেশ করলেন ঋত্বিক ঘটক৷ তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক৷ যতদূর মনে করতে পারি, মঞ্চের মাপ ছিল ছোট, পাড়ার মামুলি আয়োজনের মতো৷ ঋত্বিক ঘটক অনেক বড়৷

[সুরমা ঘটক এই সময়ের কথা লিখেছেন: “ডাক্তারবাবু যেখানে দরকার নিজে গাড়ি করে (ঋত্বিক ঘটককে)নিয়ে যান৷ রাইটার্স বিল্ডিং, ফিল্ম ফেস্টিভাল, ক্রিকেট খেলা দেখবার জন্য রেডিয়ো অফিসের ছাদে, এই সব৷ ঐ সময়ই ‘সেই মেয়ে’ নাটক ও ‘কুমার সম্ভব’-এর ‘অষ্টম সর্গ’ লেখা হয়ে গেল৷” ঋত্বিক—সুরমা ঘটক, ১৩৮৪৷ যতদূর মনে পড়ছে, নাটকের নাম ছিল ‘মানুষ পাগল হয় কেন’৷ হয়তো আমারই ভুল হচ্ছে৷]

ছবি সৌজন্য: লেখক, Free public Domain

*পরবর্তী পর্ব প্রকাশিত হবে ১২ এপ্রিল, ২০২৩

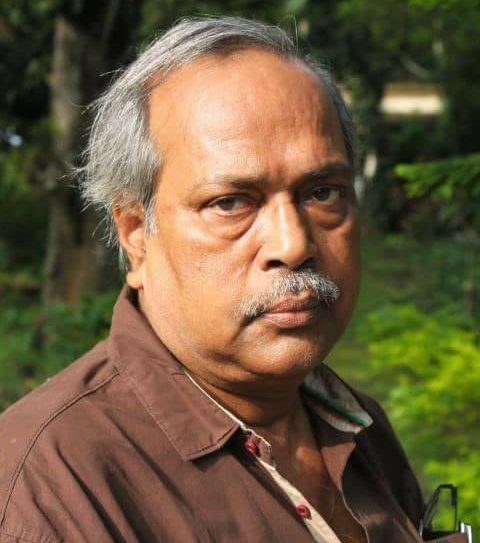

মধুময়ের জন্ম ১৯৫২ সালে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহে, কিশোরগঞ্জে। লেখাপড়া কলকাতায়। শৈশব-যৌবন কেটেছে স্টেশনে, ক্যাম্পে, বস্তিতে। গল্প লিখে লেখালেখি শুরু। পরে উপন্যাস। বই আখ্যান পঞ্চাশ, আলিঙ্গন দাও রানি, রূপকাঠের নৌকা। অনুসন্ধানমূলক কাজে আগ্রহী। পঞ্চাশের মন্বন্তর, দাঙ্গা-দেশভাগ, নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে কাজ করেছেন। কেয়া চক্রবর্তী, গণেশ পাইন তাঁর প্রিয় সম্পাদনা। প্রতিমা বড়ুয়াকে নিয়ে গ্রন্থের কাজ করছেন চার বছর। মূলত পাঠক ও শ্রোতা।

4 Responses

লোকে শুধু বিদ্যাসাগরের কথাই পড়ে। উনি রাস্তার গ্যাসের ল্যাম্পের আলোয় পড়তেন।

আমাদের দেশের কত জন তে কত ভাবে কত কষ্ট করে পড়ার চালিয়েছেন………

বড় ইতিহাসের উত্থান পতনের পাশাপাশি এভাবেই বহুজনের দেখাশোনায় গড়ে উঠতে থাকে ছোটো ছোটো ইতিহাস , আমরা ভাগ্যবান তাই নির্মাণপর্বের সাক্ষী থাকছি। শুধু একটাই গোবরা মেন্টাল হাসপাতালের রঙিন ছবিটা যেন এই লেখার সঙ্গে যাচ্ছে না বলে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হচ্ছে। পুরনো ছবি অমিল হলে এই ছবিটাই সিপিয়া রঙে ছুপিয়ে নেওয়া যায় না কি?

রিভিউজি সময়, কাজী সব্যসাচীর মদে চুর রাত্রি, হেমাঙ্গ বিশ্বাস – ঋত্বিক ঘটকের স্মৃতি! সব মিলিয়ে ভালোই লাগলো বালকবেলার কথা!

রিভিউজি সময়, কাজী সব্যসাচীর মদে চুর রাত্রি, হেমাঙ্গ বিশ্বাস – ঋত্বিক ঘটকের স্মৃতি! সব মিলিয়ে ভালোই লাগলো বালকবেলার কথা!