বাংলার রাজপাট: তৃতীয় পর্ব

বাংলার অন্যতম বৃহৎ রাজধানী গৌড় নগরী (Gour) নিয়ে যে সমস্ত বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে তথ্যের মিলও যেমন আছে, অমিলও অনেক। এর প্রধান কারণ হল, উপাদানের অভাব। প্রাথমিক পর্বে বিভিন্ন পর্যটকদের বিবরণী, জীবনী ও আত্মজীবনীতে পাওয়া তথ্যের উপরে ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে ইতিহাসবিদেরা গৌড় নগরীর ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন সময়ে লেখা এই বিবরণীর তথ্যগত মিল না থাকায় আমরা প্রধানত হেনরি ক্রেইটনের লেখা বিবরণ ও ছবির উপর নির্ভর করে গৌড় নগরীর কথা আলোচনার চেষ্টা করব।

হেনরি ক্রেইটন পেশায় ছিলেন প্রাচীন লক্ষ্মণাবতীর কাছাকাছি গুয়ামালতি নীলকুঠির এক কর্মচারী। ১৭৮৬ সালে তিনি মালদায় আসেন। ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসার তাগিদেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে মালদা থেকে পায়ে হেঁটে বা গরুর গাড়িতে করে বার বার গৌড়ে গিয়ে সেখানকার ধ্বংসাবশেষের ছবি এঁকেছেন ও বিবরণ লিখেছেন। ১৮০৭ সালে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ক্রেইটনের মৃত্যুর প্রায় দশ বছর পর, ১৮১৭ সালে লন্ডন থেকে The Ruins of Gour described and represented in eighteen views; with a topographical map নামের বইটা প্রকাশিত হয়।

ক্রেইটন যে সময়ে গৌড়ে যাতায়াত করছেন, প্রায় সমসাময়িক কালেই জেমস রেনেল, রুবেন বরো গৌড়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের বর্ণনা ও মানচিত্রের উপর ভিত্তি করে প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম গৌড়ের এক প্রামাণ্য বিবরণ তৈরি করেন।

যদিও এই আলোচনা আমরা হেনরি ক্রেইটনের বিবরণ ধরেই করছি, তবু কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্যদের বিবরণ ও মতামতও উল্লেখ করব। ক্রেইটনের বিবরণ অনুসারে গৌড় নগরী ছিল ১০ মাইল লম্বা ও দেড় মাইল চাওড়া। রজনীকান্ত চক্রবর্তীও গৌড় প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানের ওই মাপই উল্লেখ করেছেন। মূল নগরী ও তার চারপাশ জুড়ে অনেক স্থাপত্যকীর্তি ছিল বলে বিভিন্ন বিবরণে পাওয়া গেলেও এখন সে সবের খুব সামান্য অংশই দেখতে পাওয়া যায়। গৌড়ের বিভিন্ন স্থাপত্য বিভিন্ন সময়কালে নির্মিত হয়েছিল। এই আলোচনায় আমরা নির্মাণকাল নয়, পর্যটকেরা যেভাবে পর পর স্থাপত্যগুলো দেখতে যান, সেভাবেই সে সবের বিবরণ দেব (Gour History)।

‘বড় সোনা মসজিদ’ বা ‘বারোদুয়ারি’

পরিত্যক্ত গৌড় নগরীর একমাত্র জীবিত গ্রাম রামকেলি পেরিয়ে সামান্য এগিয়ে গেলে সামনে পড়বে ‘বড় সোনা মসজিদ’— গৌড় নগরীর সব থেকে বড় মসজিদ। রজনীকান্ত চক্রবর্তী ‘গৌড়ের ইতিহাস’ গ্রন্থে লিখেছেন, ‘‘হুসেন শাহ ইহার নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন এবং ৯৩২ হিজিরিতে নসরৎ শাহের রাজত্বকালে ইহার নির্ম্মাণ পরিসমাপ্ত হয়।’’ ৯৩২ হিজিরি অর্থাৎ, গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে ১৫২৬ সাধারণাব্দ। এই ১৫২৬ সালটা আরও একটা কারণে উল্লেখযোগ্য, কারণ ওই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে মির্জা জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করে উত্তর ভারতে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

‘বড় সোনা মসজিদ’ স্থানীয়ভাবে ‘বারোদুয়ারি’ মসজিদ নামেও পরিচিত। কেউ কেউ বলেছেন, ওই মসজিদে নাকি বারোটা দরজা ছিল বলে ‘বারোদুয়ারি’ বলা হত! কিন্তু আদতে ‘বারদরী’ শব্দের অর্থ হল, প্রকাণ্ড গৃহ। যেহেতু এটা রাজপ্রাসাদের ঠিক বাইরে অবস্থিত বলে একে ‘বার দুয়ারী’ও বলেছেন কোনও কোনও গবেষক। প্রায় ২০০ বর্গফুট এলাকা নিয়ে তৈরি ওই মসজিদ বাংলার সুলতানি যুগের এক অনন্য স্থাপত্য। হেনরি ক্রেইটনের বিবরণ অনুসারে, মসজিদের মূল অংশের উত্তর-দক্ষিণের দৈর্ঘ্য ১৭০ ফুট, প্রস্থ ৭৬ ফুট এবং দেওয়ালের উচ্চতা ২০ ফুট হলেও তার উপরে রয়েছে ১০ ফুট উঁচু গম্বুজ। দেওয়ালগুলো প্রত্যেকটা আট ফুট করে চওড়া। পুরো মসজিদের উপরদিকে ছোট ছোট মোট ৪৪টা গম্বুজ থাকলেও এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

ভারতের সমস্ত মসজিদেরই মেহরাব পশ্চিম দিকের দেওয়ালে থাকে, এই মসজিদও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার যে, মক্কা যেহেতু ভারতের পশ্চিম দিকে অবস্থিত তাই ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষজন সেই দিকে মুখ করে নামাজ পাঠ করেন। মেহরাব বা মিহরাব হল এক রকম কুলুঙ্গি বিশেষ, যেখানে ইমাম দাঁড়িয়ে নামাজ পরিচালনা করেন।

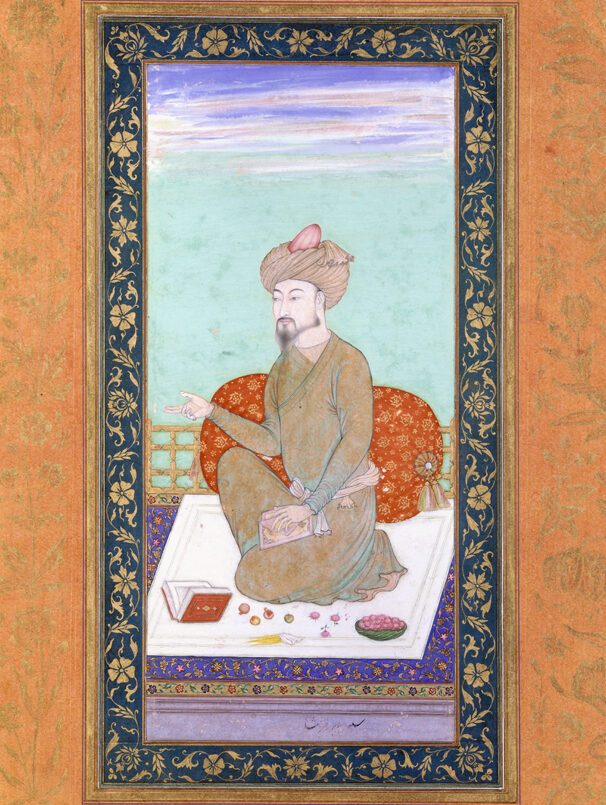

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ সূচনা করলেও, ইতিহাসে ‘বড় সোনা মসজিদ’-এর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁর ছেলে সুলতান নশরত শাহের নামই নথিভুক্ত। তাঁর পুরো নাম নাসিরুদ্দিন আবুল মুজাফফার নশরত শাহ। হুসেন শাহের আঠারো জন ছেলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ নশরত শাহের সুলতানি সিংহাসন-প্রাপ্তির সময়কাল নিয়ে বিতর্ক আছে। বিতর্কের কারণ, হুসেন শাহের জীবদ্দশাতেই নশরত শাহের নামে কিছু মুদ্রা পাওয়া যায়। আসলে হুসেনশাহী বংশের এটাই ছিল বৈশিষ্ট। সুলতান হুসেন শাহ তাঁর জীবদ্দশাতেই পুত্রদের উপরে শাসনকার্যের কিছু কিছু ভার তুলে দিয়েছিলেন এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলনেরও অধিকার দিয়েছিলেন। সেই কারণেই ১৫২৫ সাধারণাব্দে হুসেন শাহের মৃত্যুর আগেই পুত্র নশরত শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রা তৈরি হয়।

হুসেন শাহের আঠারো জন ছেলে থাকলেও সিংহাসন নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে তেমন কোনও সংঘর্ষ হয়নি। নশরত শাহ অন্যান্য ভাইদের যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন অঞ্চলের শাসনকার্যের ভার দেন। তিনিও বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভাইয়েদের নামেও মুদ্রা তৈরির অনুমতি দিয়েছিলেন।

এবার একটু ভারত-ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরানো যাক। ১৫২৬ সাধারণাব্দে মির্জা জহিরউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন দখল করলে বহু আফগান পূর্ব দিকে পালিয়ে এসে গৌড়ের সুলতান নশরত শাহর কাছে আশ্রয় চায়। ওই পলাতকদের দলে ছিলেন ইব্রাহিমের ভাই মহমুদ এবং ইব্রাহিমের এক কন্যাও। নশরত শাহ খুব ধুমধাম করে ওই কন্যাকে বিবাহও করলেন। এদিকে হুসেন শাহর সঙ্গে ইব্রাহিম লোদীর বাবা সিকান্দার লোদীর অনাক্রমণ চুক্তি ছিল। কিন্তু ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হওয়ার পর, নশরত শাহ সেই চুক্তি অগ্রাহ্য করে দিল্লির নতুন বাদশাহ বাবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাহারাম দখল করতে সেনা পাঠালেন। কিন্তু বাবর লক্ষাধিক সৈন্যসহ প্রতিআক্রমণ করতে আসছেন খবর পেয়ে নশরত শাহ বাবরের কাছে সন্ধিপ্রস্তাব পাঠালেন। শোন নদীর তীরে মুনীর নগরে উভয়ের সন্ধি হল।

সুলতান হওয়ার পর প্রথম দিকে ভালোভাবে রাজ্য শাসন করলেও পরবর্তীকালে নশরত শাহ প্রজাদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। তাঁর খোজা দেহরক্ষীরা প্রজাদের সঙ্গে মিলে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে এবং শেষে ১৫৩৩ সাধারণাব্দে নিজের দেহরক্ষীদের হাতে নশরত শাহ প্রাণ হারান। উল্লেখ্য, ওই ১৫৩৩ সাধারণাব্দেই পুরীতে চৈতন্যের দেহাবসান হয়।

নশরত শাহের শাসনকালে শুধু গৌড়-মালদাতেই নয়, বর্ধমানের মঙ্গলকোট, চট্টগ্রামের ফতেহাবাদ-সহ বাংলার অনেক জায়গাতেই মসজিদ, ফটকের মতো বিভিন্ন স্থাপত্য নির্মিত হয়েছিল। গৌড়ের প্রাসাদ-সীমার মধ্যেকার উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য ‘কদম-রসুল’ মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল নশরত শাহর শাসনকালেই।

‘দাখিল দরওয়াজা’ বা ‘সেলামি দরওয়াজা’

গৌড় নগরীর মূল প্রাসাদের উত্তর দিকের প্রধান ফটক বা প্রবেশপথ। বিশাল এই তোরণের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নিয়ে মতভেদ রয়েছে, মতভেদ রয়েছে নির্মাতার নাম নিয়েও। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নিয়ে মতভেদ থাকার কারণ হল, হেনরি ক্রেইটন অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে দেখে লিখেছিলেন, উঁচু জমির (rampart) উপরে নির্মিত ফটকের খিলান জমি থেকে ৩৪ ফুট এবং খিলানের চুড়ো ৪৮ ফুট। খিলানের প্রান্তে থাকা মিনারগুলো ৫৩ ফুট উঁচু। ফটকের বিস্তৃতি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে যথাক্রমে ১০৭ ফুট ও ১৪ ফুট। পরবর্তীকালে অন্য ক্ষেত্রসমীক্ষকদের কেউ কেউ ভিন্ন মাপের কথা লিখেছেন।

এই দাখিল দরোয়াজা কে নির্মাণ করিয়েছিলেন, সে প্রশ্নেও গবেষকেরা একমত নন। ক্রেইটন লিখেছেন, সম্ভবত বারবাক শাহর রাজত্বকালে, ১৪৬৬ সাধারণাব্দ নাগাদ ওই তোরণ তৈরি হয়েছিল। আবার রজনীকান্ত চক্রবর্তীর মতে, এটা দ্বিতীয় ইলিয়াসশাহী বংশের নাসির শাহ কর্তৃক ১৪৫৭ সালে তৈরি। সাম্প্রতিককালের গবেষক প্রদ্যুৎ ঘোষ এর নির্মাণকাল ১৪৩৭ থেকে ১৪৫৯-এর মধ্যে হতে পারে বলে জানিয়েছেন, এবং সেই সঙ্গে তিনি লিখেছেন, পরবর্তী সুলতানদের দ্বারা হয়ত বেশ কয়েকবার এই তোরণের সংস্কারকার্য হয়েছিল।

দ্বিতীয় ইলিয়াসশাহী বংশের প্রথম সুলতান নাসির শাহর পুরো নাম নাসিরুদ্দিন আবুল মুজাফফার মামুদ শাহ। তিনি ১৪৩৭ (মতান্তরে ১৪৪২) সাধারণাব্দে গৌড়ের সুলতান পদে আসীন হয়েছিলেন, রাজত্ব করেন ১৪৬০ সাধারণাব্দ পর্যন্ত।

নাসির শাহর মৃত্যুর পর গৌড়ের সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র রুক্নুদ্দিন আবুল মুজাহিদ্ বারবাক শাহ। তিনি অবশ্য বারবাক শাহ নামেই বেশি পরিচিত। দক্ষিণবঙ্গের ত্রিবেণীতে পাওয়া এক ফলক থেকে জানা যায়, পিতা নাসির শাহ তাঁকে বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। বারবাক শাহের অন্যতম কৃতিত্ব হল, তিনিই ভারতের প্রথম সুলতান যিনি রাজ্য এবং রাজপ্রাসাদ রক্ষার্থে বিপুল-সংখ্যক হাবশি ও খোজাকে তাঁর সেনাদলে নিযুক্ত করেন।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখা যেতে পারে, আফ্রিকা মহাদেশে এখন যে অংশটি ‘ইথিওপিয়া’ নামে পরিচিত, অতীতকালে সেই দেশটার নাম ছিল ‘আবিসিনিয়া’। পর্তুগিজ জলদস্যুরা ওই দেশ থেকে গরিব আদিবাসীদের ধরে এনে প্রাচ্যের দেশগুলোতে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দিত। আফ্রিকার আবিসিনিয়া থেকে আনা ওই ক্রীতদাসদের হাবশি বলা হত। শৈশব থেকেই যে সমস্ত ক্রীতদাসের জননাঙ্গ কেটে প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া হত তাদের খোজা বলা হত। সে যুগে খোজা প্রহরীদের সাধারণত রাজপ্রাসাদ, হারেমের পাহারা দেওয়ার কাজে নিযুক্ত করা হত। এই নৃশংস প্রথা শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশেই প্রচলিত ছিল।

পরবর্তী পর্বগুলোতে আমরা গৌড় ও পাণ্ডুয়ার আরও কিছু স্থাপত্য ও সে সবের নির্মাতাদের নিয়ে আলোচনা করব।

*গ্রন্থঋণ:

১. রজনীকান্ত চক্রবর্তী, গৌড়ের ইতিহাস, দে‘জ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩

২. মালদহ: জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র

৩. মালদহ চর্চা (১), মলয়শঙ্কর ভট্টচার্য্য সম্পাদিত, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা মালদহ জেলা অঞ্চল

৪. মালদহ চর্চা (২), মলয়শঙ্কর ভট্টচার্য্য সম্পাদিত, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা মালদহ জেলা অঞ্চল

৫. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস (অখণ্ড সংস্করণ), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

৬. নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

৭. কেদারনাথ গুপ্ত, গৌরবময় গৌড়বঙ্গ, সোপান, কলকাতা

৮. সুস্মিতা সোম, মালদহ ইতিহাস-কিংবদন্তী, সোপান কলকাতা

৯. অনিরুদ্ধ রায়, মধ্যযুগের ভারতীয় শহর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

১০. প্রদ্যোৎ ঘোষ, মালদহ জেলার ইতিহাস: প্রথম পর্ব, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

১১. সিদ্ধার্থ গুহরায়, মালদা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা

১২. Creighton Henry, The Ruins of Gour described and represented in eighteen views; with a topographical map, Londan

*পরবর্তী অংশ প্রকাশ পাবে ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

*ছবি সৌজন্য: লেখক, Wikipedia,

গৌতম বসুমল্লিকের জন্ম ১৯৬৪ সালে, কলকাতায়। আজন্ম কলকাতাবাসী এই সাংবাদিকের গ্রামে গ্রামে ঘুরে-বেড়ানো আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চার সুবাদে। মূলত কলকাতার ইতিহাস নিয়ে কাজ করলেও, এখনও বাংলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়ান ইতিহাস, স্থাপত্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য। সাংবাদিকতার পাশাপাশি বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং ‘বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন’ [UGC, Human Resource Development Centre (HRDC)]-র আমন্ত্রিত অতিথি শিক্ষক হিসেবে পড়াচ্ছেন দীর্ঘকাল। প্রকাশিত গ্রন্থ ‘কলকাতার পারিবারিক দুর্গাপুজো’।