পৃথিবীর অভিনয় ইতিহাসে মূলত চরিত্রাভিনয়ের নিরিখেই দক্ষতার পরিমাপ হয়ে এসেছে বরাবর। মঞ্চ ও পর্দা, দুটি ক্ষেত্রেই কথাটা খাটে। কিন্তু, বিশেষ করে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে, নায়ক-নায়িকা কেন্দ্রীক ভাবনা নিয়েই সাধারণভাবে মেতে থাকি আমরা। তা সত্ত্বেও, তাঁদের মধ্যেও, যাঁরা নক্ষত্র-ইমেজের ঊর্ধ্বে উঠে শক্তিশালী অভিনয়কে বজায় রেখে চলেন, তাঁরা কদর পান বেশি। চিরকাল দেখা গেছে, এঁদের প্রায় প্রত্যেকেই তাঁদের নায়ক-নায়িকা চরিত্র থেকে বেরিয়ে এসে, সুযোগ থাকলেই পার্শ্বচরিত্রের প্রতি আগ্রহী হয়েছেন। ১৯৬০ সালে উত্তমকুমার যখন স্টার হিসেবে দারুণ জায়গায়, তখন তিনি “মায়ামৃগ”-তে করেছিলেন ‘মহেন্দ্র’ নামে একটি ছোট চরিত্র (নায়ক ছিলেন বিশ্বজিৎ)। ঐ সময়ে দাঁড়িয়ে এরকম একটি পার্শ্বচরিত্রে অভিনয়ের ব্যাপারে কতখানি আগ্রহী ছিলেন উত্তমকুমার, এ নিয়ে তাঁরই একটি লেখা পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায়। (Haradhan Bandyopadhyay)

জন্মশতবর্ষে এক ফুটবল কিংবদন্তি : অভীক চট্টোপাধ্যায়

বাংলা ছবিতে আমরা যেসব শক্তিশালী চরিত্রাভিনেতা পেয়েছি, তার মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম প্রধান হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৪০ দশকের একেবারে শেষাশেষি শুরু করলেন। আর উত্থান ঘটল ১৯৫০ দশকের শুরু থেকেই। প্রথমে মঞ্চ। তার পর পর্দা। হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় জীবন নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু, তাঁর ছোট থেকে বড় হয়ে, অভিনয়ে পৌঁছন অবধি যে ভ্রমণ-পথ, তা নিয়ে খুব বেশি কিছু বোধহয় বলা হয় না। কিন্তু, তা ছিল নানাভাবে বর্ণময়। এক অভিনব পথচলা। যা আমাদের কাছে শিল্পী হিসেবে তাঁর হয়ে ওঠার ক্ষেত্রটিকে স্পষ্ট করে দেয় নানা দিক থেকে। দেখা যাক কীভাবে। (Haradhan Bandyopadhyay)

বর্তমান বাংলাদেশের দর্শনাতে ১৯২৬-এর ৬ নভেম্বর জন্ম হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এটি বর্তমানে নদীয়ার রানাঘাটের কাছে গেদে অঞ্চলের বর্ডার। হারাধনবাবুর বাবা ছিলেন স্টেশনমাস্টার। বদলির চাকরি। ১৯৩৭ সালে চুয়াডাঙা থেকে অবসর নিয়ে, গোটা পরিবার সমেত তিনি পাকাপাকিভাবে চলে আসেন কুষ্টিয়ায়। এখানেই হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেড়ে ওঠা এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কুষ্টিয়া তাঁর প্রাণে মিশে ছিল। (Haradhan Bandyopadhyay)

চুয়াডাঙায় ভিক্টোরিয়া জুবিলী হাই ইংলিশ স্কুলে ক্লাশ থ্রি অবধি পড়ে, কুষ্টিয়ায় এসে সেখানকার ‘কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যাল অ্যাকাডেমি’-তে ভর্তি হলেন এবং এখান থেকেই ১৯৪৪-এ ম্যাট্রিক পাশ করে, আই.এ অবধি পড়লেন। এর মধ্যেই তাঁর জীবনে ঘটনা ঘটার শুরু। তখন ক্লাশ নাইন। ১৯৪২ সাল। জড়িয়ে পড়লেন ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে এবং তা এতটাই সক্রিয়ভাবে যে ঐ বয়সেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেল খাটলেন। তাঁর এই জেদি ও প্রতিবাদী মনোভাব বরাবর বজায় থেকেছে। এই সময়েই প্রথমবার অভিনয়ের দিকেও মন ঝুঁকল। (Haradhan Bandyopadhyay)

তখন কুষ্টিয়ায় ‘মোহিনী মিলস্’ নামে এদেশীয়দের তৈরি এক বিখ্যাত কাপড়ের কল ছিল। এর বাবুরা কলকাতা থেকে বিভিন্ন যাত্রাদল এনে অনুষ্ঠান করতেন। যা নিয়মিত দেখতেন হারাধন। এ থেকেই নাটকের প্রতি আকর্ষণ জন্মাল প্রথমবার। পাশাপাশি স্বদেশী আন্দোলনের নেশা তো ছিলই। মিটিং, মিছিল, প্রতিবাদ সভা নিয়ে মেতে থাকতেন। ঘোষণা, প্রচার ইত্যাদিতে সবসময় দেখা যেত তাঁকে। (Haradhan Bandyopadhyay)

যে কোনও কারণেই হোক, পরিবারে আর্থিক অনটন বেড়ে চলছিল। বাবার ইচ্ছে ছিল, হারাধন ডাক্তার হোক। কিন্তু সে তো তা হতে চায় না। অন্যদিকে বাবা-মায়ের অর্থকষ্ট নিয়ে বেঁচে থাকাও ভাল লাগত না তাঁর।

যে কোনও কারণেই হোক, পরিবারে আর্থিক অনটন বেড়ে চলছিল। বাবার ইচ্ছে ছিল, হারাধন ডাক্তার হোক। কিন্তু সে তো তা হতে চায় না। অন্যদিকে বাবা-মায়ের অর্থকষ্ট নিয়ে বেঁচে থাকাও ভাল লাগত না তাঁর। তাই একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। এলেন কলকাতায়। প্রধান উদ্দেশ্য কিছু রোজগার করে বাবা-মাকে সাহায্য করা। যখন মহানগরীতে এলেন, সেটা উত্তাল চল্লিশের বিপর্যস্ত সময়। দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ প্রভাবে কাপড়-কয়লা সংকট। এর পরে, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, দেশভাগ ও স্বাধীনতা। হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এসবের মধ্যে দিয়ে যেতে হল, দেখতে হল কীভাবে তাঁর জন্মভূমি ও বিচরণ-স্থান মুহূর্তে বিদেশ হয়ে গেল। এসব থেকে যে তাঁর মেরুদণ্ড আরও দৃঢ় ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। (Haradhan Bandyopadhyay)

প্রথমে চাকরি নিলেন ‘কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল’ ফ্যাক্টরিতে। তখনও দেশ স্বাধীন হয়নি। এদেশীয়দের সেখানে চাকরি দেওয়ার আগে দেখা হত পুলিশ রিপোর্টে নাম আছে কী না। হারাধন তো জেল খেটে এসেছেন। ধরা পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। কিন্তু চাকরির বড্ড প্রয়োজন। তাই নাম এক রেখে, ভুল ঠিকানা দিলেন। কিন্তু পাঁচমাস পরেই ধরা পড়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ ঘাড় ধাক্কা। তখন থাকতেন শ্যামবাজারে দাদার বাড়ি। সেখানেও তীরস্কার জুটল। এরপর, বাটা কোম্পানিতে জুতো পরিষ্কারের চাকরিতে ঢোকা। মাসে ১৬ টাকা মাইনে। সেখানে একদিন ম্যানেজারের অভব্য আচরণ দেখে থাকতে না পেরে প্রতিবাদ করে ছেড়ে দিলেন কাজ। (Haradhan Bandyopadhyay)

এবার শুরু হল কলকাতার বিভিন্ন অফিসে ঢুকে গিয়ে চাকরির আর্জি জানানো। এতেই একদিন ফল ফলল। সেই যুদ্ধের সময় হিন্দুস্থান বিল্ডিংয়ে ঘাঁটি গেড়েছিল আমেরিকান সেনাবাহিনী। তাঁদের দপ্তরে মাসিক ১০০ টাকা মাইনের কাজ হল।

এবার শুরু হল কলকাতার বিভিন্ন অফিসে ঢুকে গিয়ে চাকরির আর্জি জানানো। এতেই একদিন ফল ফলল। সেই যুদ্ধের সময় হিন্দুস্থান বিল্ডিংয়ে ঘাঁটি গেড়েছিল আমেরিকান সেনাবাহিনী। তাঁদের দপ্তরে মাসিক ১০০ টাকা মাইনের কাজ হল। সেইসময় যা অঢেল টাকা। কাজ ছিল গ্যারাজের গুমটিতে বসে, প্রয়োজনমাফিক গাড়ি বণ্টন। প্রতিদিন রাতে ডিউটি। ছুটির দিন বলে কিছু নেই। একদিন সেখানেও হল বিপত্তি। এক আমেরিকান ক্যাপ্টেনের মত্ত অবস্থায় বলা অকথ্য ভাষায় অগ্নিশর্মা হয়ে গর্জে উঠলেন হারাধন এবং ছেড়ে দিলেন কাজ। স্বদেশীয়ানার রক্ত বইছে দেহে। তাকে নিরস্ত করা যাবে কী করে! (Haradhan Bandyopadhyay)

আবার বেকার। আবার বাড়িতে তীরস্কার। অবশেষে চাকরি হল একটি ব্রিটিশ ইন্সিরিওরেন্স কোম্পানিতে। এই প্রথম কর্মক্ষেত্রে থিতু হলেন বলা যায়। তাই এখানে যোগ দেওয়ার দিনটা কোনওদিন ভোলেননি হারাধনবাবু― ৮ এপ্রিল ১৯৪৬। কিছুদিনের মধ্যেই বুঝলেন, যা মাইনে এখানে, তা দিয়ে নিজেরটা চালিয়ে বাবাকে পাঠানোর মতো কিছু থাকছে না। অফিসের পাশাপাশি বীমার দালালি শুরু করলেন। তখনও পর্যন্ত কিন্তু অভিনয় আসেনি জীবনে। অবশেষে এল। (Haradhan Bandyopadhyay)

হারাধনবাবুর মাথায় এল অভিনয়ের কথা। ভাবলেন, নাটকের প্রতি তো আগ্রহ আছে। একবার চেষ্টা করলে তো হয়। পেশাগতভাবে যদি অভিনয়ে যুক্ত হওয়া যায়। সেইমতো বেতারে নাট্যাভিনয়ের জন্য অডিশন দিলেন। পাঁচবারের চেষ্টায় পাশ করলেন। যাঁর হাতে উত্তীর্ণ হলেন, তাঁর সঙ্গে হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে পর্দায় অসংখ্যবার কাজ করেছেন― বিকাশ রায়। তিনি তখন বেতারে কাজ করছেন। অভিনয়ে আসেননি। শুরু হল বেতারাভিনয়। আর এভাবেই অভিনয় জগতে প্রবেশ ঘটল শিল্পী হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অল্পদিনের মধ্যেই যার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হল। (Haradhan Bandyopadhyay)

কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রঙমহলে “পথের ডাক” নামে একটি নাটকের জন্য রেডিওর প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভের কাছে দুজন কমবয়সী অভিনেতা চাইলেন। নির্বাচিত হলেন হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিশির মিত্র(পরবর্তীকালের মঞ্চ ও চিত্রাভিনেতা)। রঙমহলে গিয়ে দেখেন, নাটকের নির্দেশক নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। কিন্তু এ নাটক শেষ অবধি না হয়ে, অহীনবাবুর পরিচালনাতেই শুরু হল শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের “আবুল হাসান”। হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় মুখ্য চরিত্র পেলেন। বরাত খুলে গেল। পেশাদারি অভিনেতা হিসেবে পায়ের তলার জমিটা অনেকটাই শক্তপোক্ত হল। (Haradhan Bandyopadhyay)

এভাবে চলতে চলতে একদিন রেডিওতে ঘোষকের চাকরির সুযোগ আসাতে, তাও নিয়ে নিলেন। মাসে ১৫০ টাকা মাইনে। সচ্ছলতার দিকটা আরও সুগম হল। কিন্তু এর ফলে, হারাধনবাবুর নিত্যদিনের রুটিনটা দাঁড়াল এরকম― সকাল ৬ টা থেকে ৯ টা অবধি রেডিওতে ঘোষণা, তারপর ১০টা–৫টা অফিসের চাকরি, শেষে সন্ধেবেলা পেশাদারি মঞ্চাভিনয়। এক অভাবনীয় লড়াই। এরপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি। শুধুই এগিয়ে চলা। সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে, একটা বিষয়ে বলা দরকার। (Haradhan Bandyopadhyay)

রেডিওতে ঘোষকের চাকরি নেওয়ার ব্যাপারে শুধুমাত্র অর্থ রোজগারের ভাবনাই কাজ করেনি হারাধনবাবুর মনে। এর পিছনে আরও একটা কারণ ছিল। বহুদিন ধরেই একটি আফসোস ছিল তাঁর। তা হল, তিনি রবীন্দ্রনাথকে দেখার সহজ সুযোগ নিজের দোষে খুইয়েছিলেন। তখন বুঝতে পারেননি। পরে, ভেবে খুব খারাপ লাগত। আসলে, হারাধন যেখানে থাকতেন, সেই কুষ্টিয়ায় প্রায়ই যেতেন কবি। আর সেখান থেকে বজরায় করে যেতেন শিলাইদহ। তখন সেখানকার জমিদারি দেখাশোনা না করলেও, যেতেন প্রায়ই। কলকাতা থেকে ট্রেনে এসে কুষ্টিয়া নামতেন। (Haradhan Bandyopadhyay)

স্টেশনের পাশেই ছিল তাঁর একটি কুঠিবাড়ি। সেখানে খাওয়াদাওয়া করে, একটু বিশ্রাম নিয়ে শিলাইদহের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতেন কবি। সেইসময় খবর হত তিনি কুষ্টিয়া এসেছেন। হারাধনের কানেও তা পৌঁছত। কেউ বলতেন, “রবীন্দ্রনাথ আইসে। চল দেইখ্যা আসি।” তখন কিশোর হারাধন স্বদেশী কাজে মত্ত। সভা মিছিল লেগেই আছে। তাই নিয়ে দৌড়চ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের বিষয়টা মাথায় ঠিকভাবে খেলতই না। তিনি উত্তর দিতেন, “ও বুড়া অনেকদিন বাঁচবো। পরে দেইখব গিয়া। অহন মিটিং আসে।” পরে অনুধাবন করে, ঈশ্বর দর্শনের এরকম সহজ সুযোগ হারানোর আফসোস স্বাভাবিকভাবেই মনে গেঁথে গিয়েছিল তাঁর। আর এই কারণেই তিনি ভেবেছিলেন, রেডিওতে ঢুকলে, বহু বিখ্যাত শিল্পীর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের গান শোনার সুযোগ হবে। যা থেকে কিছুটা হলেও লাঘব হবে, সৃষ্টিকর্তাকে চাক্ষুষ করতে না পারার কষ্ট। এভাবেই চলতে চলতে একদিন চলচ্চিত্রেও প্রবেশ ঘটল। (Haradhan Bandyopadhyay)

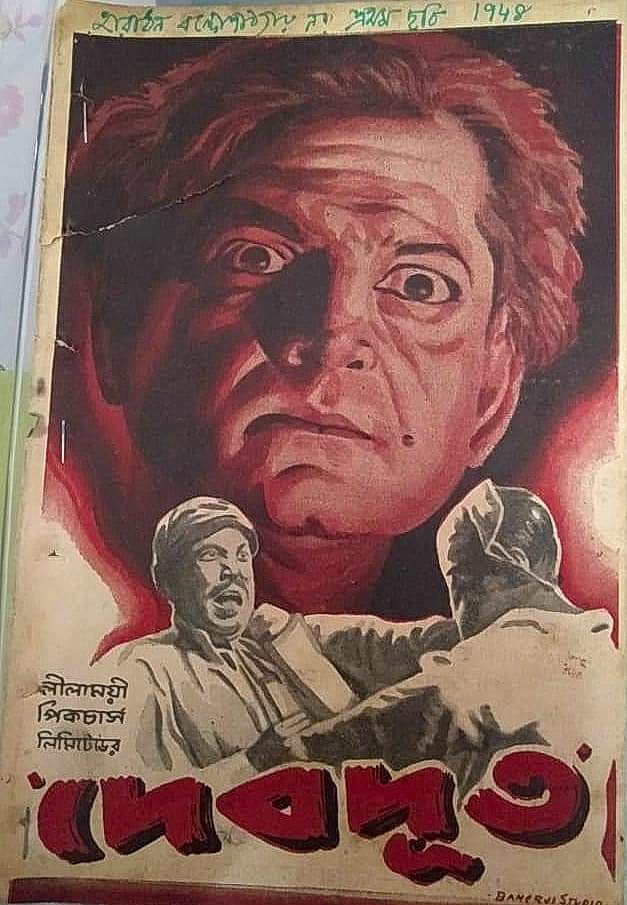

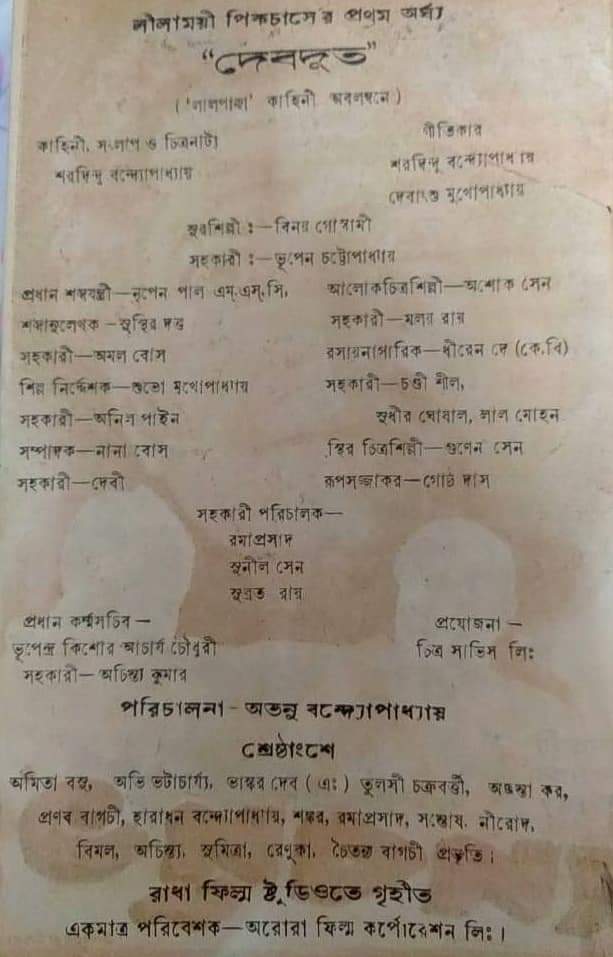

হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম ছবি অতনু ব্যানার্জির পরিচালনায় ‘দেবদূত’। মুক্তি পেল ১৯৪৮ সালের ১১ জুন। এরপর, একই বছর ‘উমার প্রেম’। পরের বছর(১৯৪৯) ‘আশাবরী’। কিন্তু কোনওটাই দাঁড়াল না বাজারে। ছবি না চললেও, মঞ্চ আর পর্দা মিলিয়ে অভিনেতা হিসেবে তখনই অল্পবিস্তর নিশ্চয়ই নজর কেড়েছিলেন হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। নাহলে, বিখ্যাত পরিচালক মধু বসু তাঁকে তাঁর পরবর্তী ছবি “মাইকেল মধুসূদন”-এ একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে নেবেন কেন? ১৯৫০ সালের ১৪ জুলাই মুক্তি পেল ছবি। এই ছবিতেই মুখ্য চরিত্রে প্রথমবার দেখা দিয়েছিলেন উৎপল দত্ত। হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হল এখান থেকেই। পরবর্তীতে আমরা দেখলাম উৎপল দত্তের বেশকিছু নাটকে অভিনয় করলেন তিনি। (Haradhan Bandyopadhyay)

হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তার শুরু “বরযাত্রী”(১৯৫১) ছবি থেকে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা গণশা, গোরাচাঁদ, ঘোঁৎনা, রাজেন, কে.গুপ্ত ও ত্রিলোচন তথা তিলু, এই ছয় বন্ধুর হরেকরকম কেলেঙ্কারি মার্কা কাণ্ডকারখানা সংবলিত অনবদ্য কাহিনি নিয়ে ছবিটি করলেন পরিচালক সত্যেন বোস। সংগীত পরিচালক সলিল চৌধুরী। দমফাটা হাসির ছবি। মুখ্য চরিত্র ‘গণশা’-র ভূমিকায় কালী ব্যানার্জি। আর ‘ত্রিলোচন’ বা ‘তিলু’-র চরিত্রে হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। বাকি চার ভূমিকায় ছিলেন অনুপকুমার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ চৌধুরী ও ভবেন পাল। এছাড়াও ছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, যমুনা সিংহ, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেল বরযাত্রী। এরপর একের পর এক ছবিতে ডাক আসতে লাগল। হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমশ হয়ে পড়লেন ব্যস্ত অভিনেতা। ছবির পাশাপাশি চলতে লাগল মঞ্চ ও বেতারাভিনয়। (Haradhan Bandyopadhyay)

১৯৬১ সালে উৎপল দত্ত পরিচালিত “মেঘ” ছবিতে হারাধনের অভিনয়, সত্যজিৎ রায়ের নজর কাড়ল। তিনি মনে রাখলেন তাঁকে। এরই ফলস্বরূপ, দু’বছর পরে, সত্যজিতের “মহানগর”(১৯৬৩) ছবিতে অফিসের বসের চরিত্রে দেখা গেল হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

১৯৬১ সালে উৎপল দত্ত পরিচালিত “মেঘ” ছবিতে হারাধনের অভিনয়, সত্যজিৎ রায়ের নজর কাড়ল। তিনি মনে রাখলেন তাঁকে। এরই ফলস্বরূপ, দু’বছর পরে, সত্যজিতের “মহানগর”(১৯৬৩) ছবিতে অফিসের বসের চরিত্রে দেখা গেল হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ব্যক্তিত্বপূর্ণ, সিদ্ধান্তে অবিচল ও সুন্দরী কর্মীর প্রতি অল্প পক্ষপাতিত্বের ছোঁয়া মেশানো অনবদ্য অভিনয় করলেন হারাধন। এরই মাঝে অভিনয় করেছেন মধু বসুর “ভগিনী নিবেদিতা”(১৯৬২)-য়। সত্যজিৎ রায়ের দুটি ছবির সমন্বয়ে তৈরি “কাপুরুষ ও মহাপুরুষ”(১৯৬৫) ছবিতে “কাপুরুষ”-এ ‘বিমল গুপ্ত’-র চরিত্রে রাখলেন পাশ্চাত্য আভিজাত্যে মোড়া চরিত্রাভিনয়। যেখানে কাহিনি অনুযায়ী তাঁর অর্থবহ চাপা ইঙ্গিতপূর্ণ অভিব্যক্তি ও সংলাপ প্রক্ষেপণ, অভিনয়কে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেল। (Haradhan Bandyopadhyay)

আবার একই বছর উৎপল দত্তের “ঘুম ভাঙার গান”-এ হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গেল এক দাপুটে, ক্রুরতা মেশানো শ্রমিক চরিত্রে। একেবারে অন্য ধরন। এই ১৯৬৫-তেই মৃণাল সেন তাঁকে নিলেন “আকাশকুসুম”-এ। যেখানে হারাধন একজন অভিজাত পরিবারের কর্তা। অপর্ণা সেনের পিতা। এরপর, “অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি”(১৯৬৭), “চৌরঙ্গী”(১৯৬৮), সত্যজিৎ রায়ের “সীমাবদ্ধ”(১৯৭১), অরুন্ধতী দেবীর “পদি পিসির বর্মী বাক্স”(১৯৭২), মৃণাল সেনের “কলকাতা ৭১”(১৯৭২)। ছুটতে লাগল তাঁর অভিনয় তরণী। আগেরগুলো বাদে সত্যজিৎ রায়ের “সোনার কেল্লা”(১৯৭৪), “জয় বাবা ফেলুনাথ”(১৯৭৯), “শাখা প্রশাখা” ছবিতে তাঁকে দেখা গেছে। (Haradhan Bandyopadhyay)

চরিত্র অনুযায়ী প্রত্যেকটির অভিনয়ের ধরনে পার্থক্য আছে। মৃণাল সেনের “কোরাস”(১৯৭৪)-এ করলেন কানে হিয়ারিং এড লাগানো কোম্পানির অন্যতম বোর্ডকর্তার চরিত্রে স্যাটায়ার ধর্মী অভিনয়। যাত্রিক পরিচালিত “যদি জানতেম”(১৯৭৪)-এ আদালতের দৃশ্যে “উকিল”-রূপী উত্তমকুমারের অনবদ্য অভিনয়ের সঙ্গে প্রতিপক্ষের “উকিল” চরিত্রে হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেয়ানে সেয়ানে টক্কর দেখার মতো। মহানায়কের সঙ্গে আরও অনেক ছবিতেই কাজ করেছেন তিনি। তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, সলিল দত্ত, অগ্রদূত, অগ্রগামী, সলিল সেন, রাজেন তরফদার ইত্যাদি আরও অনেক পরিচালকের ছবিতে উজ্জ্বল অভিনয়ের সাক্ষ্য রেখেছেন হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। (Haradhan Bandyopadhyay)

পাশ্চাত্য আভিজাত্যে মোড়া অথচ বাঙালিয়ানায় পরিপূর্ণ খোলামেলা মেজাজের চরিত্রে তিনি ছিলেন অসাধারণ। এছাড়াও, “ননীগোপালের বিয়ে”(১৯৭৩), “ওগো বধূ সুন্দরী”(১৯৮১) ইত্যাদি আরও কিছু ছবিতে আমরা দেখেছি তাঁর কমেডি ঘেঁষা অভিনয়। এ ব্যাপারে শুরুর দিকের বরযাত্রী ছবি তো আছেই। আবার খলচরিত্রেও তাঁকে দেখা গেছে বেশকিছু ছবিতে। একজন Complete actor-এর সব গুণাবলী তাঁর মধ্যে ছিল। ছবিকে যে অর্থে মূলধারা ও অন্যধারায় ভাগ করা হয়, সেদিক থেকে দেখলে, দেখা যায় হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় সব ক্ষেত্রেই গ্রহণীয় হয়েছিলেন। (Haradhan Bandyopadhyay)

২০১২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত অনুরাগ বসু পরিচালিত রণবীর কাপুর, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, ইলিনা ডিক্রুজ অভিনীত হিন্দি রোমান্টিক কমেডি ছবি “বরফি”-তে শেষ বয়সে এসে ‘দাজু’-র চরিত্রে যে মনকাড়া অভিনয় করেছিলেন হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, তার তুলনা হয় না। “দাজু”-র স্নেহচ্ছায়ায় থাকা “ঝিলমিল”-কে যখন তাঁর বাবা “দুর্জয় চ্যাটার্জি”(আশিস বিদ্যার্থী) গাড়িতে করে নিয়ে চলে যাচ্ছেন, সেইদিকে তাকিয়ে ক্লোজ আপে হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই বুক মোচড়ানো কান্নার অভিনয় কী ভোলা যায়! কতখানি শক্তিশালী ভার্সাটাইল অভিনেতা ছিলেন তিনি, এ তারই অন্যতম জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! যিনি তাঁর অভিনয় জীবন শুরু করলেন ১৯৪০ দশকের শেষাশেষি সময় থেকে, তিনি ২০১২-তে পৌঁছেও এরকম অসামান্য অভিনয় করলেন! ভাবলে বিস্ময় জাগে, নিজেকে সময়ের সঙ্গে কতটা ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে নিজেকে সমসাময়িক রাখতে পারলে, তবে এটা সম্ভব! (Haradhan Bandyopadhyay)

হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানত একজন চলচ্চিত্রাভিনেতা হিসেবে সবার কাছে পরিচিত হলেও, নাট্যমঞ্চকেই তিনি সবার ওপরে স্থান দিয়েছেন বরাবর। নাটকের সঙ্গে কোনওদিন সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। যতদিন পেরেছেন মঞ্চে উঠেছেন। একদিকে যেমন উৎপল দত্তের পরিচালনায় ‘লিটল থিয়েটার গ্রুপ’-এ অভিনয় করেছেন “ফেরারি ফৌজ”, “সাংবাদিক”, “ভি. আই. পি” ইত্যাদি নাটকে, তেমনি রঙমহল, মিনার্ভা, বিশ্বরূপা, সারকারিনা ইত্যাদি পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, অমর ঘোষ, দুলাল লাহিড়ি, প্রভাত সিংহ, সমর মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নির্দেশনায় দীর্ঘ সময় জুড়ে তাঁকে দেখা গেছে “আবুল হাসান”, “কেদার রায়”, “সাজাহান”, “চন্দ্রগুপ্ত”, “গৈরিক পতাকা”, “সিরাজদ্দৌলা”, “চাঁদ সদাগর”, “চরিত্রহীন”, “দেবদাস”, “দুই পুরুষ”, “তুষার যুগ আসছে”, “বিবর”, “উজান গঙ্গা”, “সম্রাট ও সুন্দরী” ইত্যাদি নাটকে। (Haradhan Bandyopadhyay)

দূরদর্শনে দীর্ঘদিন অভিনয় করেছেন অনেক নাটক ও সিরিয়ালে। আর যে বেতারে অভিনয় দিয়ে তাঁর শুরু, তাকে তো কোনওদিনই ভোলেননি এই শ্রদ্ধেয় অভিনেতা। সব সত্ত্বেও, তিনি বুঝতেন অভিনয়ের আসল মাপকাঠি হল থিয়েটার। যেখানে কোনও জারিজুরি খাটবে না। রক্তমাংসের শরীর নিয়ে দর্শকের সামনে অভিনয়ের প্রবাহমানতাকে একভাবে অক্ষুন্ন রাখতে হবে মঞ্চে। যা খুব সহজ ব্যাপার নয়।

অভিনয়ের বিষয়ে বলতে গিয়ে, একটি সাক্ষাৎকারে হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও একজন বিখ্যাত অভিনেতার একটি উক্তির উল্লেখ করে বলেছিলেন, অভিনয়ের সময় অভিনেতার পায়ের নখ থেকে কপাল পর্যন্ত যদি যথাযথভাবে সক্রিয় থাকে, তবেই তা সাত্ত্বিক অভিনয়। না হলে তাকে বলতে হবে অভিনয়ের নাস্তিকতা। তাঁর এই মন্তব্যের সূত্র ধরেই নির্দ্বিধায় বলা যায়, একজন অভিনয়শিল্পী হিসেবে তাঁর দক্ষতা সাত্ত্বিকতার স্তর ছাপিয়ে আরও অনেকদূর অবধি প্রসারিত ছিল।

তথ্যঋণ :

১) ‘প্রসাদ’ অভিনেতা সংখ্যা(১৯৭৩)

২) বাংলাদেশ টিভিতে দেওয়া হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার

৩) ‘সাতাত্তর বছরের বাংলা ছবি'(সম্পাদনা : তপন রায়, ১৯৯৬)

৪) ‘শিল্পী অভিধান'(সম্পাদনা : তপন রায়, ১৯৯৮)

৫) ‘নায়কের কলমে’― উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদনা : অভীক চট্টোপাধ্যায়, ২০১৫)

৬) ‘সংসদ বাংলা নাট্য অভিধান’― বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়(২০০০)

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।