ব্রররররর গুররররর ফিঁইইশশশশশ,

নিরুউউউশশশশ,

গুররররর গুশশশশ,

ফিমুশশশশ উশশশশ ভুশশশশ,

হিঁউশশশশ ভুশশশশ মুশশশশশ…

মুখে এহেন ভাষা, তার সঙ্গে সরু লাঠি মাটিতে মাঝে মাঝে ঠোকা আর খোঁচা খোঁচা দাঁত বের করে খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দে হাসি। পরনের কালো জোব্বায় সাদা দিয়ে বরফি আঁকা। মাথায় আজব মুকুট আর তার থেকে দুই সরু অ্যান্টেনা বেয়ে মুখের সামনে ঝুলছে দুখানা রুপোলি বল।

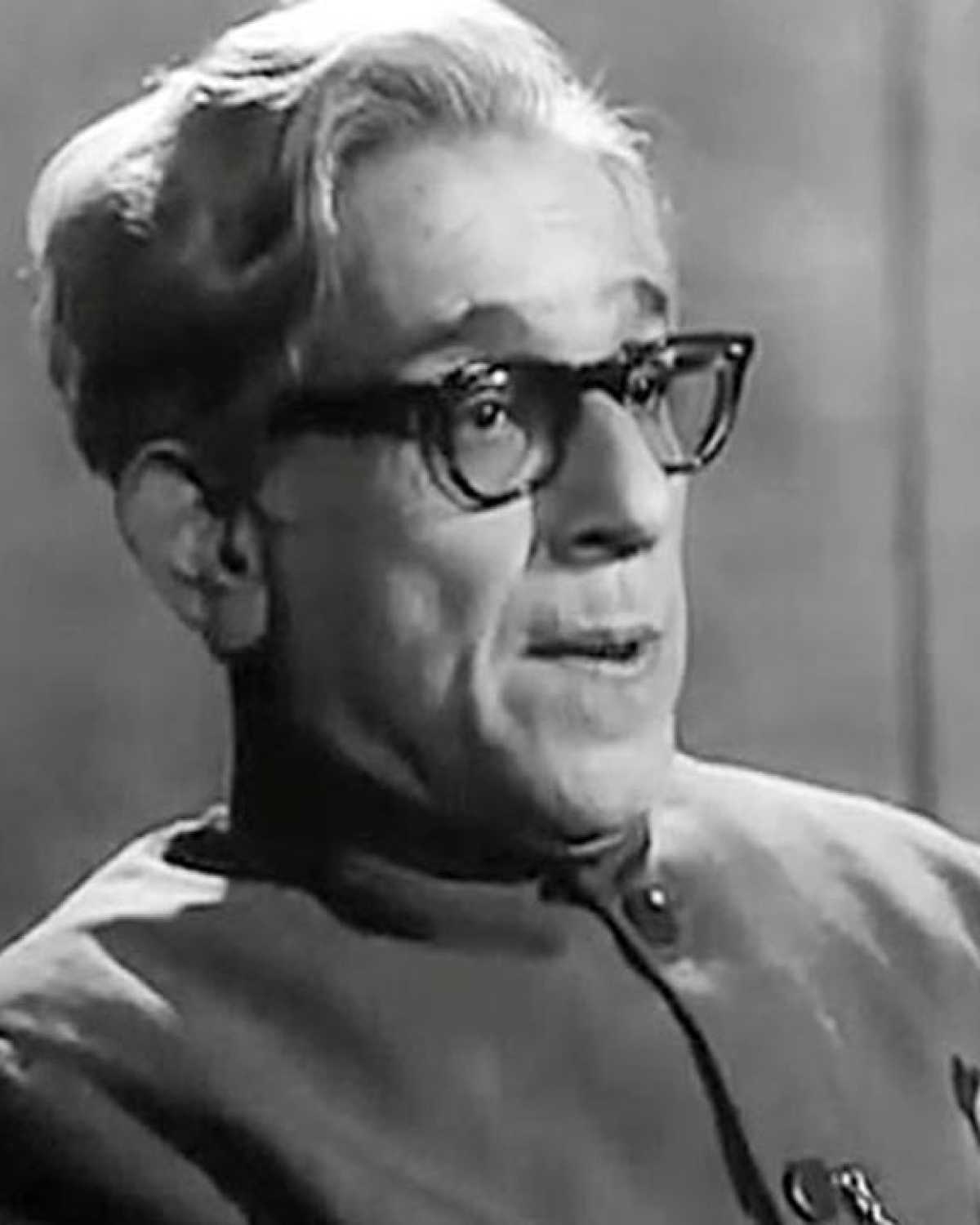

এই দু’লাইন পড়েই নিশ্চিত চিনে ফেললেন সকলে। বরফি। গুপি গাইনের বাঘা বাইনের সেই বিখ্যাত বোবা জাদুকর। কোনও সংলাপ ছাড়াই যিনি অমর হয়ে গিয়েছেন বাঙালির সিনেমা-ইতিহাসে। যদিও হিন্দি-বাংলা দুই ছবির জগতেই সংলাপযুক্ত চরিত্রও করেছেন বহু, যার মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের ছবিতেই বেশ কিছু কিংবদন্তী চরিত্র। সবজান্তা, শ্রুতিধর সিধু জ্যাঠা (সোনার কেল্লা), ঝিমোতে থাকা লম্পট কর্পোরেট কর্তা বরেন রায় (সীমাবদ্ধ), বড়বাড়ির খ্যাপাটে ঘড়িবাবু (সাহেব বিবি ঔর গোলাম), ‘শান্তি নিবাস’ বাড়ির খিটখিটে বুড়োকর্তা শিবনাথ শর্মা (বাবুর্চি)– এমন সব অবিস্মরণীয় চরিত্রে বাঙালি তাঁকে দেখেছে। তবু আজও এই মানুষটির নাম কজন বাঙালি জানেন, জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হয় না।

কারণ, তাঁর নাম নিয়েই ছোটখাটো একটা বিতর্ক বাধিয়ে তোলা যেতে পারে। কাগজে-কলমে তাঁর নাম হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। অথচ মুখে মুখে ফিরত ‘হারীন চাটুজ্জে’ নামটাই। তাই সকলে ভাবত, তাঁর পুরো নাম হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তবে ‘আ-কার’ নিয়ে বেকার বিবাদ না-করে তাঁর দুটি চরিত্রের নাম বললেই সম্ভবত তামাম বাঙালির মুখে চেনা হাসি ফুটে উঠবে। এক, ‘সিধু জ্যাঠা’ আর দুই, ‘বরফি’। হ্যাঁ, এই দুই পার্শ্বচরিত্রকে বাঙালিজীবনে অমর করে রেখেছেন যে মানুষটি, তিনিই হারীন্দ্রনাথ বা হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

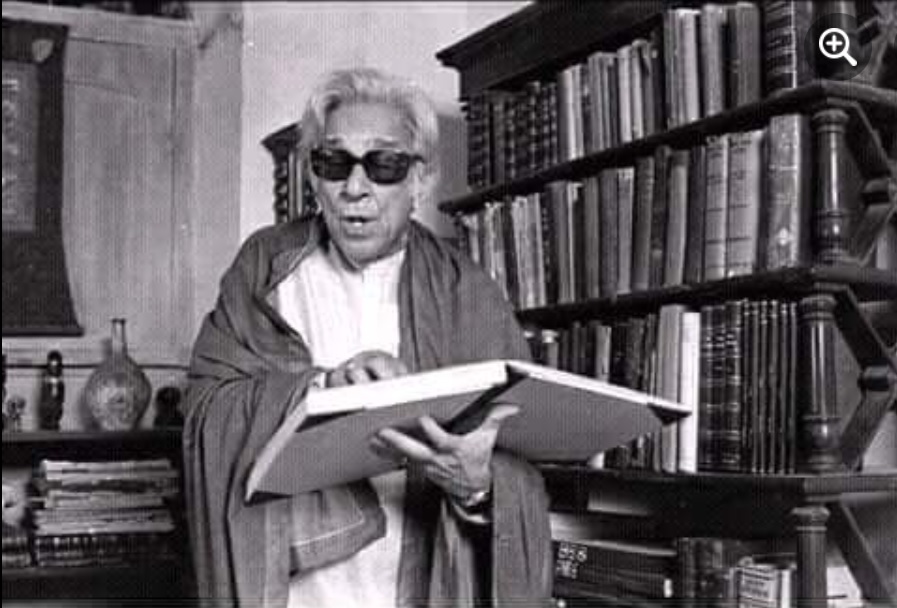

সিধু জ্যাঠার চরিত্রে তাঁর অভিনয় স্মরণীয় হয়ে আছে সব বাঙালির মনে। কিন্তু বাস্তবে সিধু জ্যাঠার মতো ঘরকুনো বা আলস্যপ্রবণ মোটেই ছিলেন না হারীনবাবু। বরং এতরকমের এত বিচিত্র কর্মকাণ্ডে তিনি যুক্ত ছিলেন, যে আজ পিছু ফিরে তাকিয়ে দেখলে বিশ্বাস হয় না। তবে হ্যাঁ, একটি বিষয়ে সিধু জ্যাঠার সঙ্গে তাঁর ভয়ঙ্কর মিল অনস্বীকার্য। তা হল, প্রগাঢ় জ্ঞান, পড়াশোনা ও স্মৃতিশক্তি। হারীন চাটুজ্জে ছিলেন একাধারে স্বাধীনতা সংগ্রামী, কবি, গায়ক, আবৃত্তিকার, চিত্রকর, অভিনেতা, গীতিকার, প্রযোজক, গবেষক এবং ভারতীয় রাজনীতিতে একজন উল্লেখযোগ্য নাম, যিনি পরবর্তীকালে সাংসদের দায়িত্বও পালন করেছিলেন।

হারীন্দ্রনাথের বড়দিদির নাম কী? সরোজিনী নাইডু। ফলে বলাই বাহুল্য, বাড়ির পরিবেশে কংগ্রেসী টানই ছিল প্রবল। ছোড়দিদি সুহাসিনীও যোগ দিয়েছিলেন কংগ্রেসে, গান্ধীর মতাদর্শে। ব্যতিক্রম হলেন বড়দাদা বীরেন্দ্রনাথ। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমৃত্যু ছিলেন বামপন্থী বিপ্লবী। বিশের দশকেই দেশছাড়া হয়ে মস্কো চলে যান। পরে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন। কিন্তু স্তালিনের জমানার মস্কোতে তাঁর মৃত্যু হয়। হারীন্দ্রের উপরে তাঁর দাদার প্রভাব ছিল অপরিসীম। যদিও বড়দি ছিলেন আমৃত্যু কংগ্রেসি, কংগ্রেস সভাপতিও ছিলেন, তথাপি হারীন্দ্রনাথ নিজের মতাদর্শ আলাদাই রাখতেন। প্রথমজীবনে হারীন্দ্রও অবশ্য মহাত্মার ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ইংরেজিতে, হিন্দিতে বিপ্লবী গান, কবিতা লিখতেন। ‘শুরু হুই জং হমার’ গান লিখে রাজরোষে পড়েছিলেন। ওদিকে আবার গভীর যোগাযোগ ছিল চরম বামপন্থী গণনাট্য সঙ্ঘ ও প্রগতি সঙ্ঘের সঙ্গেও।

হারীন্দ্রের স্বভাবেই ছক ভাঙার ডাক। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে প্রেমে পড়লেন দক্ষিণ ভারতীয় মেয়ে কৃষ্ণা রাওয়ের। কৃষ্ণা বালবিধবা। তাতে কী? বিধবাবিবাহে বসলেন হারীন্দ্রনাথ। নতুন বৌয়ের বাঙালি নাম হল কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, যিনি নিজেও স্বাধীনতা সংগ্রামী, থিয়েটারকর্মী, লেখক, হস্তশিল্প-বিশেষজ্ঞ, সমাজ সংস্কারক। এই সময় নিয়মিত চোস্ত ইংরিজিতে কবিতা, নাটক লিখতেন হারীন্দ্রনাথ। উনিশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘The Feast of youth’, যার ভূমিকা লিখেছিলেন বিখ্যাত অ্যাংলো-আইরিশ কবি নাট্যকার সমালোচক জেমস হেনরি কাজিনস। থিয়োসফিকাল সোসাইটির আমন্ত্রণে ভারতে এসে ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করেন কাজিনস। এবং তাঁর হাতে পড়ে হারীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ, কারণ হারীন্দ্রনাথও ছিলেন থিয়োসফিকাল সোসাইটির সদস্য। ভারতের প্রাচীন অধ্যাত্মবাদ, অতীন্দ্রিয়বাদ, ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর ছিল গভীর কৌতূহল ও প্রগাঢ় পড়াশোনা।

ফিরে আসা যাক কাজিনসের কথায়। গোড়ায় যদিও মাতৃভাষায় কবিতা রচনা না-করার জন্য তরুণ হারীন্দ্রকে কিছুটা সমালোচনাই করেছিলেন কাজিনস, কিন্তু শেষমেশ তাঁকেও মানতে হয় যে হারীন্দ্র হলেন ‘A true bearer of the Fire’. ইংরেজ কবি লরেন্স বিনিয়নও মুগ্ধ হয়েছিলেন ইংরেজির ওপর হারীন্দ্রের দখলে, তাঁর কবিতার ভাষায়। তাঁকে শেলি-কিটস এর মতো কবির সঙ্গে একাসনে বসিয়ে বিনিয়ন লিখেছিলেন, ‘He has drunk from the same fount as Shelley and Keats.’ এরপর এই বই গিয়ে পড়ে প্রখ্যাত ব্রিটিশ কবি আর্থার কুইলার-কাউচের হাতে, যিনি ‘Q’ নামে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। কুইলার-কাউচ সেসময় কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। হারীন্দ্রের বই তাঁকে অবাক করে দিল। যে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করতে গেলে ডক্টরেট উপাধি থাকা আবশ্যক, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা ডক্টরেটেই ডাক পেলেন তরুণ হারীন্দ্র। কুইলার-কাউচ লিখলেন, ‘We would have given Shelley and Keats a chance. Why not this young poet?’

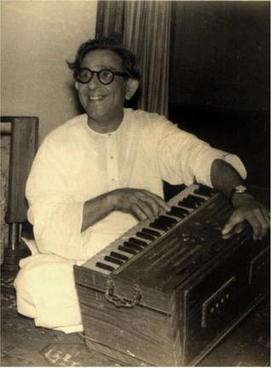

[ নিজের লেখা, সুর করা গান ‘তরুণ অরুণ সে রঞ্জিত ধরণী’ নিজের গলায় গেয়েছিলেন হারীন্দ্রনাথ]

এসব কথা বিশদে লিখে গিয়েছেন সিংহলী লেখক, অকাল্টিস্ট ও থিয়োসফিস্ট কুরুপ্পুমুল্লাগে জিনারাজাদাস, যিনি হারীন্দ্রের ইংরেজি রচনার একনিষ্ঠ পাঠক ও ভক্ত ছিলেন। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হারীন্দ্রের ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ ‘The Divine Vagabond’-এর মুখবন্ধও লিখেছিলেন তিনি। সেখানেই এ কথা লেখেন, ‘From the poems of Harindranath Chattopadhyay which I read, I felt at once that here was the voice of ancient India speaking in fine English, without losing in the least the true quality of Indian Civilization and culture.’ আরও লিখেছিলেন, ভারতের মাটিতেই প্রোথিত রয়েছে এক সুগভীর অধ্যাত্মলাদ এবং অতীন্দ্রিয়বাদের শেকড়। এবং হারীন্দ্রনাথের হৃদয় যে সেই শেকড়ের রসপুষ্ট সে ব্যাপারে তাঁর কোনও সন্দেহ নেই।

মনে রাখতে হবে, এটা ১৯৩৩-৩৪ সালের কথা। ভারত তখনও দেশ বা জাতি হিসেবে নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় পৃথিবীর কাছে তুলে ধরতে পারেনি। সে কথার উল্লেখ করে জিনারাজাদাস লেখেন, ‘…where we in India are proclaiming that India has a message for the whole world, one priceless element of that message is revealed in the many works of Harindranath Chattopadhyay.’ এই অধ্যাত্মবাদের প্রতি ঝোঁকই তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল পণ্ডিচেরিতে। ঋষি অরবিন্দের আশ্রমে তিন বছর কাটিয়ে বহু কবিতা-নাটক লিখেছিলেন। রোজ কবিতা লিখে অরবিন্দের মতামত জানতে চেয়ে তাঁকে পাঠাতেন। তিনি উত্তরও দিতেন।

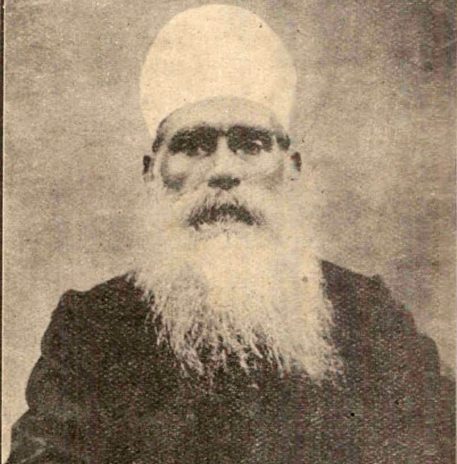

আসলে কবিতা-গান-নাটক ছিল হারীন্দ্রের রক্তে। মাত্র দশ বছর বয়সে ‘দ্য ডাইং পেট্রিয়ট’ নামে ক্ষুদিরাম বসুকে নিয়ে একটি কবিতা লেখেন হারীন্দ্রনাথ, যাতে ব্রিটিশ সরকার যারপরনাই খেপে যায় এই বালকের ওপর। তারপর শুরু হয় ইংরেজিতে নাটক লেখা, ভারতের মনীষীদের জীবন নিয়ে। প্রথম নাটক ‘আবু হাসান’ অবশ্য লিখেছিলেন আরব্যরজনীর গল্পের উপর ভিত্তি করে। আসলে হারীন্দ্রনাথের বাবা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন সেযুগের বিদ্বান মানুষ। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাশ করে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে বিলেতে গিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ডক্টর অফ সায়েন্স (DSc) ডিগ্রি পান।

ফিরে এসে হায়দরাবাদের নিজামের চাকরি নেন। নিজাম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তার প্রথম অধ্যক্ষও হন। ফলে হারীন্দ্রনাথের ছোটবেলা কেটেছে নিজামের শহর হায়দরাবাদে। দূরদর্শনে জুল ভেলানির নেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন তাঁর ছোটবেলাকার হায়দরাবাদ শহরের কথা, যে শহর দেখলেই মনে হত আরব্যরজনীর পাতা থেকে উঠে আসা। উট, হাতি, ছোরা হাতে রাজপুরুষের দল, বড় বড় প্রাসাদ, চাঁদের আলোয় ভাইবোনদের সঙ্গে পিকনিক, সব মিলিয়েই তৈরি হয়েছিল তাঁর শৈশব। ফলে কল্পনাশক্তির বিকাশ হতে দেরি হয়নি। এবং প্রথম নাটকের বিষয়ও উঠে এসেছিল আরব্যরজনী থেকে। বম্বের ঐতিহাসিক এক্সেলশিয়ার থিয়েটারে সে নাটক মঞ্চস্থ করে যে টাকা উঠেছিল, তা তিনি দিয়ে দিয়েছিলেন অ্যানি বেসান্তের ন্যাশনাল এডুকেশন ফান্ডে।

১৯২০ সালে কেমব্রিজে গবেষণার সুযোগ পেয়ে বিলেত পাড়ি দিলেন হারীন্দ্রনাথ। ফিটজউইলিয়াম কলেজে ব্রিটিশ কবি উইলিয়াম ব্লেকের উপর গবেষণা শুরু করলেন। ভারতের নানা ইংরিজি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকল তাঁর লেখা। ‘দ্য ম্যাজিক ট্রি’ (১৯২২)-এর মতো কবিতা, জয়দেব, তুকারাম, পুণ্ডলিক, রাইদাস, শকু বাই-এর মতো মনীষীদের জীবনের উপর আধারিত নাটক লিখছেন চুটিয়ে। তাঁর নাটকের প্রশংসা করছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অ্যালিস মেনেল, জর্জ রাসেল। বিনায়ক লোহানি একটি প্রবন্ধে লিখছেন, হারীন্দ্রনাথের এই সময়ে লেখা কবিতা রবীন্দ্রনাথের এতটাই পছন্দ হয় যে তিনি কয়েকটি কবিতার বঙ্গানুবাদ করবেন বলে ঠিক করেন। বিশেষত, ‘দ্য ফ্লুট’ কবিতাটি ছিল তাঁর বিশেষ পছন্দের। সুগায়ক ও সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায়কে চিঠিতে এই হারীন্দ্রনাথ সম্পর্কেই কবি বলেছিলেন, ‘কেবল বাংলা ভাষা ওঁকে (হারীন্দ্রনাথকে) ধারণ করতে পারবে না।’ কথাটা সত্যিই বটে। বাংলা হারীন্দ্রের মাতৃভাষা হলেও সে ভাষায় কবিতা বা গান লেখেননি বললেই চলে। জীবনের শেষ পর্বে গোটা দুয়েক গান ছাড়া তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাই ইংরেজি অথবা হিন্দিতে। কথাও বলতেন চোস্ত সাহেবি ডিকশনের ইংরিজিতে।

ফেরা যাক কেমব্রিজ প্রসঙ্গে। হারীন্দ্রনাথ বিলেতে আসার মাস কয়েকের মধ্যেই মেধাবিনী স্ত্রী কমলাদেবীও এসে পড়লেন। স্বামীর পাশাপাশি বেডফোর্ড কলেজে শুরু করলেন গবেষণা। কলকাতায় ফিরে এসে ১৯৩৫ সালে ‘বিখরে মোতি’ নামের একটি ছবিতে ছোট একটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন হারীন্দ্রনাথ। কিন্তু মনপ্রাণ তখন পড়ে সাহিত্যে-নাটকে-কবিতায়। একের পর এক লিখছেন ‘স্ট্রেঞ্জ জার্নি’, ‘দ্য ডার্ক ওয়েল’ ‘এজওয়েজ় অ্যান্ড দ্য সেন্ট’-এর মতো কবিতা। গান লিখছেন আইপিটিএ-র জন্য। সুর করছেন। জগদ্বিখ্যাত ‘ইন্টারন্যাশনাল’ গানের হিন্দি অনুবাদ করছেন। মঞ্চে প্রতিবাদী গান গাইছেন হারমনিয়ম বাজিয়ে, কবিতা আবৃত্তি করছেন। এক বিশাল সর্বভারতীয় রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে মেতে রয়েছেন।

‘সূর্য অস্ত্ হো গয়া/ গগন মস্ত্ হো গয়া’, ‘তরুণ অরুণ সে রঞ্জিত ধরণী’-র মতো গান লিখছেন একের পর এক, গাইছেন তাঁর উদাত্ত গলায়। নিজের লেখা নাটক নিয়ে দেশ বিদেশে যাচ্ছেন, অভিনয় করছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। মাইকের তেমন সাহায্য ছিল না, খোলা গলায় মঞ্চে গান গেয়ে দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলতে পারতেন। কখনও তুকারাম নাটকে মারাঠিতে গান গাইছেন, কখনও ‘দ্য স্লিপার অ্যাওয়েকেন্ড’ নাটকে ইংরিজি কবিতা সুর দিয়ে গাইছেন বেদের ‘তিষ্টুভ’ ছন্দে। সৃষ্টিশীলতার এক চরম সাধনমার্গে তখন হারীন্দ্রনাথ। অতঃপর সিনেমার সঙ্গে সম্পর্ক রইল না পঁচিশ বছরেরও বেশি।

এর মাঝখানে পারিবারিক ঐতিহ্য মেনে রাজনীতির দুনিয়ায় পা রাখলেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম লোকসভায় (১৯৫২) সাংসদ হিসেবে এলেন। নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ালেও তাঁকে সমর্থন করেছিল তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি। অতঃপর দক্ষিণভারতের বিজয়ওয়াড়া কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে লোকসভায় আগমন। প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর সঙ্গেও অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল তাঁর। একরকম পারিবারিক সখ্যই বলা চলে। তথাপি নিজের শাণিত ব্যঙ্গবিদ্রুপ হাস্যপরিহাসে নেহরুকে বিদ্ধ করতেও ছাড়তেন না পার্লামেন্টারিয়ান হারীন্দ্রনাথ। সংসদে তাঁর উপস্থিতি, কৌতুক, প্রাণখোলা হাসি সকলেই পছন্দ করতেন। তবে এক পক্ষের পরে আর সক্রিয় রাজনীতিতে থাকতে চাননি তিনি। ১৯৫৭-তেই শেষ করে দেন সাংসদ হিসেবে তাঁর কেরিয়ার।

১৯৬২ সালে গুরুদত্ত পরিচালিত সাহেব-বিবি ঔর গুলাম (হিন্দি) ছবি দিয়ে ফের সিনেমায় হারীনবাবুর প্রত্যাবর্তন। বিমল মিত্র সৃষ্ট অনবদ্য চরিত্র ‘ঘড়িবাবু’র ভূমিকায় তাঁর অভিনয় সকলের চোখ টেনে নিল। এরপর একের পর এক ছবিতে পার্শ্বচরিত্রে অভিনয়, যার মধ্যে সাঁঝ ঔর সভেরা (১৯৬৪), তিন দেবীয়াঁ (১৯৬৫), ভূত বাংলা (১৯৬৫), রাজ় (১৯৬৭), আশীর্বাদ (১৯৬৮)-এর মতো হিট ছবিও রয়েছে। শেষ ছবিটিতে হারীন্দ্রের লেখা ছোটদের ছড়া ‘রেলগাড়ি ছুকছুক’ স্বকণ্ঠে গাইলেন অশোককুমার। তুমুল জনপ্রিয়তা পেল সেই গান। এ ছবিতে অশোককুমারের সঙ্গে ডুয়েটও গেয়েছিলেন হারীন্দ্রনাথ, তাঁর নিজেরই লেখা গান ‘কানুন কি এক নগরী’। তবে ‘রেলগাড়ি’র জনপ্রিয়তা আর সবকিছুকে ঢেকে দেয়।

১৯৬৩ সালে মার্চেন্ট আইভরি প্রডাকশন্সের (যে প্রডাকশান হাউস তৈরি করেছিলেন বিশিষ্ট ভারতীয় প্রযোজক ইসমাইল মার্চেন্ট এবং মার্কিন পরিচালক জেমস আইভরি) প্রথম ছবি ‘দ্য হাউজ়হোল্ডার’-এ অভিনয় করলেন হারীন্দ্রনাথ। সে ছবি তৈরিতে বহু সাহায্য করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। সেখানেই হারীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ। প্রথম দর্শনেই উভয়পক্ষে মুগ্ধতা ও বন্ধুত্বের সূচনা। অতঃপর ১৯৬৯-এ সত্যজিৎ রায়ের ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ ছবিতে বোবা জাদুকর ‘বরফি’র ভূমিকায় হারীন্দ্রনাথের অভিনয় এবং একটি সংলাপও না বলে সারাজীবনের মতো দর্শকমনে জায়গা তৈরি করে ফেলা। তারপর থেকে স্নেহের মানিকের ছবিতে অভিনয়ের অনুরোধ ফেলতে পারেননি কখনও। ১৯৭১-এ ‘সীমাবদ্ধ’ ছবিতে ঝিমন্ত লম্পট কর্পোরেট কর্তা ‘বরেন রায়’ আর ১৯৭৪-এ ‘সোনার কেল্লা’-র ‘সিধু জ্যাঠা’কে বাঙালি কোনওদিনই ভুলতে পারেনি। মিনিট তিনেকের স্ক্রিন প্রেজেন্সই যে দর্শকমনে পাকা আসন তৈরি করে ফেলতে যথেষ্ট, তার সার্থক প্রমাণ ছিলেন সত্যজিতের ‘হারীনদা’।

তবে এর মাঝখানে মাঝখানে হিন্দি ছবিও করে গিয়েছেন লাগাতার। ‘পত্নী’, ‘রাতোঁ কা রাজা’, ‘রাজা শিব ছত্রপতি’, ‘বদলা’, ‘আশিয়ানা’, ‘আনাড়ি’, ‘মেহবুবা’, ‘চলা মুরারী হিরো বননে’, ‘আঁখিয়ো কে ঝরোকো সে’-সহ অজস্র ছবি করেছেন গোটা সাতের দশক জুড়ে। তবে হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের ছবি ‘বাবুর্চি’-তে (তপন সিনহার কালজয়ী বাংলা ছবি ‘গল্প হলেও সত্যি’ অবলম্বনে তৈরি) ‘শান্তি নিবাস’ বাড়ির বুড়ো কর্তাবাবু শিবনাথ শর্মার চরিত্রে হারীন্দ্রনাথের অভিনয় দর্শক আজও ভুলতে পারেননি। ‘বাবুর্চি’র চরিত্রে রাজেশ খান্নার মতো মহাতারকাকেও ম্লান করে দিয়েছিলেন হারীন্দ্রনাথ, তাঁর অভিনয়ের ভেলকিতে। আশির দশকেও বেশ কিছু ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তিনি, যার মধ্যে রয়েছে ‘চলতি কা নাম জিন্দগি’, ‘ফির আয়ি বরসাত’, ‘কুকড়ু কু’, ‘মালামাল’-এর মতো ছবি। এর মধ্যেই ১৯৭৩-এ পদ্মবিভূষণ পেয়েছেন।

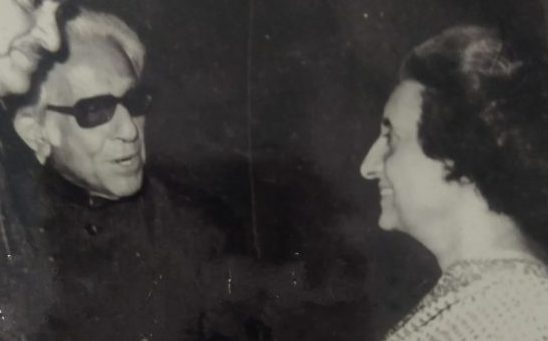

[‘আশীর্বাদ’ (১৯৬৮) ছবিতে অশোক কুমারের সঙ্গে ডুয়েট গাইছেন হারীন্দ্রনাথ। গানের কথা গুলজ়ারের।]

কিন্তু আশির দশকের শেষ থেকেই শরীর ভাঙছিল। জরা গ্রাস করছিল। ক্রমে চলৎশক্তি হারালেন। বাকশক্তিও চলে গেল। মুম্বইয়ের বাড়িতে সমুদ্রের ধারের ঘরখানিতে একা শুয়ে শূন্যদৃষ্টিতে অপলক চেয়ে থাকতেন এককালের ডাকসাইটে অভিনেতা, গায়ক, কবি, রাজনীতিক। সত্যজিৎ-ঘনিষ্ঠ আলোকচিত্রী নিমাই ঘোষ যে মানুষটির স্মৃতিচারণায় বারবার বলতেন ‘হারীনদা খুব মজার মানুষ৷ সারাক্ষণ জমিয়ে রাখতেন৷ অসম্ভব পণ্ডিত৷ তবু সকলের সঙ্গে মেলামেশায় জুড়ি নেই৷ কথায়-কথায় শায়েরি বলতেন৷ নিজের লেখা ইংরেজি কবিতা বলতেন৷ অন্যদের লেখাও…’ সেই মানুষটি ক্রমে সম্পূর্ণ মূক হয়ে গেলেন। মাথার কাছে আরব সাগরের ঢেউ ভাঙছে ক্রমাগত। লম্বা মানুষটির পা বেরিয়ে এসেছে বিছানা ছেড়ে। সঙ্গী বলতে কেরল থেকে আসা সেবিকা। বাংলা রেনেসাঁসের অন্যতম সেরা প্রতিভা, যাঁকে ইংরিজিতে বলা যায় ‘Polymath’, তেমন একজন মানুষের শেষ সময় কেটেছিল এভাবে, একাকী, বাংলার মাটি থেকে বহুদূরে।

হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো মানুষেরা আজও সেই বিশেষ সময়টির প্রতীক, যখন মানুষের সামগ্রিক নৈতিক অবক্ষয় সমাজকে গ্রাস করতে শুরু করেনি, মানবিকতার আশ্বাসে, শুভদর্শিতায় বিশ্বাস রেখে সৃষ্টি হচ্ছে একের পর এক কালজয়ী সাহিত্য-সংস্কৃতি-সঙ্গীত। সেই সময় বেয়ে আসা হারীন্দ্রনাথ কিন্তু আস্তে আস্তে দেখছিলেন আশাবাদের শেষ আর হতাশার শুরু। দেশ কোনদিকে এগোচ্ছে, স্বাধীনতা-উত্তর যে সময়ের স্বপ্ন তাঁরা দেখেছিলেন তার থেকে কীভাবে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে ভারতবর্ষের বাস্তব, সেই যন্ত্রণাও স্পর্শ করেছিল হারীন্দ্রনাথকে। তাই ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বে এক প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড-অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেছিলেন নিজের মনের কথা:

The older is marching

The younger is marching

And right through their marching

One hunger is marching.

তথ্যসূত্র:

Live History India – বিনায়ক লোহানির প্রবন্ধ

Scroll – মণীশ গায়কোয়াডের প্রবন্ধ

Doordarshan Sahyadri – হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার

The Divine Vagabond – Harindranath Chattopadhyay

Harindranath Chattopadhyay – এ এস থিরুমালাই নির্দেশিত তথ্যচিত্র

ছবিসূত্র:

Imdb, Wikipedia, Bollyy.com, Cinezeen, Youtube

লিখতে শিখেই লুক থ্রু! লিখতে লিখতেই বড় হওয়া। লিখতে লিখতেই বুড়ো। গান ভালবেসে গান আর ত্বকের যত্ন মোটে নিতে পারেন না। আলুভাতে আর ডেভিলড ক্র্যাব বাঁচার রসদ। বাংলা বই, বাংলা গান আর মিঠাপাত্তি পান ছাড়া জীবন আলুনিসম বোধ হয়। ঝর্ণাকলম, ফ্রিজ ম্যাগনেট আর বেডস্যুইচ – এ তিনের লোভ ভয়ঙ্কর!!

11 Responses

গবেষণাধর্মী পরিশ্রমসাধ্য প্রয়াস। প্রশংসনীয় উদ্যোগ। খেয়ালে অথবা বেখেয়ালে কী করে যেন হরীন্দ্রনাথ হয়ে গেলেন হারিন্দ্রনাথ।

অপূর্ব শব্দ খেয়ালে বেখেয়ালে ব্যাবহারের জন্য ধন্যবাদ।

বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন এই মানুষটিকে বর্তমান প্রজন্ম হয়ত সেভাবে চেনেই না। ওঁর অসীম গুণাবলীর বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করবার জন্য প্রাবন্ধিককে বিশেষ ধন্যবাদ। অতি মনোজ্ঞ লেখা। বাংলা মায়ের এই অমূল্য রত্ন গুণী সন্তান হারীন্দ্রনাথকে প্রণাম জানাই।

মহান প্রতিভা !! সর্বত্র বিচরন করে গেছেন এই শিল্পী। শিল্পী বোধহয় এঁদের বলা যায় ।

Hariner bikhyata gan SURYA ASTA HO GAYA ami balyakal hote sune aschhi. Ek asadharan bahumukhi pratibha chhilo onar. Satyajit onake banger kachhe abar tule dhorechhilen. Palladio rachanitir janya asankhya dnanyaba

হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এক অসাধারণ বিরল প্রতিভার অধিকারী। তবু এসত্ত্বেও বর্তমান প্রজন্মের কতজন তাঁকে চেনেন, সে সম্বন্ধে সত্যি সন্দেহের অবকাশ আছে! এই লেখা তাঁদেরও সাহায্য করবে হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো একজন ব্যক্তিকে জানতে! ধন্যবাদ বাংলালাইভকে তাঁদের উদ্যোগে এমন একটি চমৎকার লেখা প্রকাশ পেল! পল্লবী মজুমদারের লেখার সঙ্গে আমাদের পরিচিতি তো নতুন নয়! তাঁর লেখা পড়ে আমরা ঋদ্ধ হই। এলেখাটিও ব্যতিক্রম নয়! কত অজানা কথা তিনি আমাদের জানিয়েছেন। হারীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো এমন একজন মানুষের শেষ জীবন এরকম একাকীত্বের মধ্যে কেটেছে জেনে সত্যি মন খারাপ হয়ে গেল! ভাগ্যের কী করুণ পরিণতি! হারীন্দ্রনাথকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা!

একটি অত্যন্ত উর্বর অথচ বিস্মৃত মানবজমিনের উজ্জ্বল উদ্ধার। পড়ে সত্যিই ঋদ্ধ হলাম। ভিডিও ক্লিপ দুটির প্রয়োগ অসাধারণ।

সত্যি এরকম বর্ণময় চরিত্র সম্পর্কে কত কম জানি। নিবন্ধটি তথ্যে সমৃদ্ধ, অথচ ভারাক্রান্ত নয়। এই ধরনের আরো কিছু স্বল্পচর্চিত বিরল ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আরো লেখা পড়ার উৎসুক প্রতীক্ষায় রইলাম।

এরকম একজন বিরল প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বকে আজ আমরা অনেকটাই ঠেলে দিয়েছি বিস্মৃতির অতলে। সেদিক থেকে দেখলে, রচনাগুণে সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল এই লেখাটি একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ। প্রাবন্ধিককে অনেক অভিনন্দন।

মহান হারীনদ্রনাথকে আমার শতকোটি প্রনাম জানাই।

Lt. Harindranath Chattopadhyay was one of my very dear maternal uncle’s Ranjit Roy’s(ICS) father in law. My until also was a revolutionary but both of them fell in love with each other & got married. From them l came to know about Harindranath but never I saw him face to face.Acyually my age was only 12 or 13. It was probably 1952 0r ’53. But he was our proud. We all use to sing Surya ASTA ho Goya GAGAN masta ho gaya .