আমরা সাধারণ মানুষ প্রকৃতি থেকে যত কষ্ট পেয়েছি ততই তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা ও উপায় খুঁজে গেছি, এবং পাওয়ামাত্র সে উপায়টিকে রূপ দেওয়ার কাজে নিয়োজিত হয়েছি। এভাবেই একের পর এক জিনিস আবিষ্কার করেছে মানুষ। তা সে মাংস পোড়ানোর জন্য পাথরে পাথর ঠুকে আগুনই হোক, বা নদী পারাপারের জন্য ভেলা, স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য চাকা। এরপর একে একে সবকিছু বলতে গেলে হাজার হাজার বছরের একটা বড় তালিকা বেরোবে। এমনই একটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অতি প্রয়োজনীয় জিনিস ফ্যান। শ্বাসরোধকারী ভ্যাপসা গরমের হাত থেকে বাঁচতে এর থেকে ভালো আর কিছুই নেই। যদিও বর্তমানে আমরা এ.সি.তে অভ্যস্ত। যাক সে কথা, জানেন কি বাংলার বুকে সর্বপ্রথম এই ফ্যান প্রস্তুতকারক বা নির্মাতা কে ছিলেন? আমাদের বাংলায় প্রথম ফ্যান নির্মাতা কলকাতারই এক স্বাধীনতা সংগামী যুবক, নাম ক্ষীরোদবিহারী চক্রবর্তী। তাঁর জন্মভিটে পূর্ববঙ্গের নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর গ্রামে। সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলকাতায় চলে আসেন।

ছাত্রজীবনেই সক্রিয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মী হওয়ায় ইংরেজদের চক্ষুশূল হন ক্ষীরোদবিহারী, পুলিশের তাড়ায় দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। তবে দেশ ছাড়ার সময় ভাগ্যবশত একটি কার্গো জাহাজে পে-মাস্টারের চাকরি পান। জাহাজে থাকাকালীন সেখানকার ইলেকট্রিক কর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে করতে ইলেকট্রনিক ওয়্যারিং, ফ্যান মেরামত ইত্যাদির কাজকর্ম শিখে নেন ক্ষীরোদবিহারী।

এর বছরখানেক পর আবার তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। জাহাজের কাজের সুবাদে কিছু পয়সাকড়ি সঞ্চয় করেছিলেন ক্ষীরোদবিহারী, ফলে এই কলকাতাতেই ছোট্ট করে একটা ইলেকট্রিকের ঠিকাদারি ব্যবসা শুরু করেন। ১৯১৮ সালে তাঁর ইলেকট্রিক ফ্যানের কারখানা তৈরির কথা মাথায় আসে। এই কারখানা খোলার জন্য আর্থিক দিক নিয়ে তাঁকে খুব বেশি চিন্তাও করতে হয়নি। প্রয়োজনীয় পুঁজি দিয়ে তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন ময়মনসিংহের মহারাজা রাজেন্দ্র কিশোর। পাশাপাশি কলকাতারও বেশ কিছু ধনী ব্যক্তি যেমন, পাইকপাড়ার কুমার অরুণ সিংহ তাঁকে অর্থ সাহায্য করেন। সেই পুঁজি নিয়েই কলকাতার এলিট সিনেমা হলের কাছে ‘হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স কোম্পানি’রই বিরাট বাড়িটার একটা ছোট্ট অংশে স্থাপন হয় ‘ক্লাইড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড’-এর অফিস ও কারখানা।

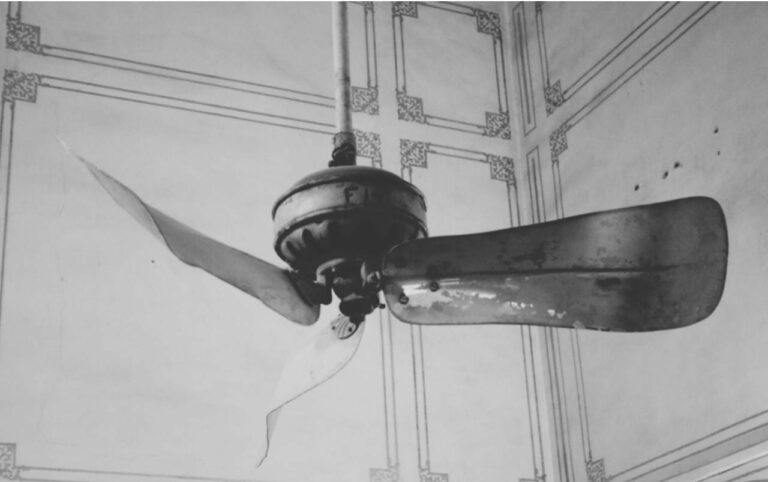

এই সময় ১৯১৯ সালের গোড়ার দিকে ভারতের তৈরি ক্লাইড কোম্পানির প্রথম ইলেকট্রিক ফ্যান দেখা যায় কলকাতার লিন্ডসে স্ট্রিটের শো-রুমে, এবং এই ফ্যানের বাজার-চাহিদা এত বাড়ে যে, বিদেশে তৈরি ফ্যানের বাজার অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এদিকে স্বভাবতই চাহিদা বাড়লে জোগানও বাড়াতে হবে। আর জোগান বাড়াতে দরকার উৎপাদনের বৃদ্ধি। তার জন্য কলকাতার বকুলবাগান অঞ্চলে একটি ট্রেনিং স্কুল খোলেন ক্ষীরোদবিহারী। সেখানে আর্মেচারে তার জড়ানোর কাজে মেয়েদের নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস আচমকা কখন কীভাবে সমাজ-জীবন এমনকি জনজাতিকে দুর্বিষহ করে দেয় বলা শক্ত। ঠিক এমনই একটা ঘটনায় ঘটল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। এই সময় বিশ্বজুড়ে ব্যবসায়িক মন্দা শুরু হয়। ‘ক্লাইড কোম্পানি’ থেকে যারা কাজ শিখেছিল তারাও ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি দেশি কোম্পানিতে যুক্ত হয়, ফলে সেইসব দেশি কোম্পানির উৎপাদন অনেকটা বেড়ে যায়। বাজারের চাহিদা মেটাতে থাকে তারাও। এর ফলে ক্লাইড কোম্পানি’ বিরাট একটা প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়। বহু আর্থিক দেনাও হয়ে পড়ে।আর্থিক মন্দার করাল গ্রাসে শেষমেষ ‘ক্লাইড কোম্পানি’ বিক্রি হয়ে যায়।

আর্থিক সংকট আছড়ে পড়ে ক্ষীরোদবিহারীর জীবনেও। কিন্তু জীবন সংগ্রামে এত সহজে তিনি হেরে যাবেন, তা কী করে হয়! কোম্পানি রমরমিয়ে চলার সময় তিনি কলকাতারই পার্শ্ববর্তী এলাকায় কিছু জলা-জঙ্গল কিনে রেখেছিলেন। সেই জমি বিক্রি করেই আবার টাকা জোগাড় করলেন তিনি, এবং ১৯৩২ সালের শেষের দিকে হিন্দুস্থান পার্কে নিজের নামেই তৈরি করলেন এক নতুন ফ্যান ফ্যাক্টরি। এই ফ্যাক্টরি থেকেই জন্ম নেয় ‘ক্যালকাটা ফ্যান’। এর পাশাপাশি ‘চক্রবর্তী ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল’ নামে একটি প্রশিক্ষণ স্কুলও স্থাপন করেন তিনি। আর এক্ষেত্রেও ক্ষীরোদবিহারীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও কারিগরি বিদ্যা ‘ক্যালকাটা ফ্যানের’ ব্যবসাকে সর্বাগ্রে এগিয়ে নিয়ে যায়।

ক্ষীরোদবিহারীর তিন ছেলে- রবীন্দ্র,সমরেন্দ্র, সৌরেন্দ্র। ১৯৪০-এ মেজ ছেলে সমরেন্দ্র বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। এই অকালমৃত্যু ও বড় ছেলের হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনা ক্ষীরোদবিহারীকে মানসিকভাবে বিরাট একটা ক্ষতির মুখে ফেলেছিল। কাজকর্ম থেকে সরে চিন্তা-ভাবনায় ডুবে যান তিনি। সমস্ত কাজ ওলটপালট হয়ে যেতে থাকে। ফ্যানের বাজারে তাঁর ক্যালকাটা ফ্যানের মাথায় আবার নেমে আসে কালো মেঘের ভ্রুকুটি। এইসময় ছোট ছেলে সৌরেন্দ্রও প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪২ সালে তাঁকে পুলিস গ্রেফতার করে। এর ঠিক পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৩ সালে যখন কারাগার থেকে সৌরেন্দ্র বাড়ি এল, তখন ক্ষীরোদবিহারী শয্যাশায়ী। চিকিৎসার ওষুধপত্র তো দূরে থাক, দুবেলা দুমুঠো অন্নসংস্থানের উপায়ও তাঁর ছিল না। কিন্তু সৌরেন্দ্রর প্রবল মানসিক দৃঢ়তা ও বুদ্ধি ঘুরে দাঁড়ানোর একটা পর্যায়ে নিয়ে আসে তাঁকে। এই সময় তিনি পাশে পান তাঁরই এক আত্মীয় সুধাকর মুখার্জিকে। ইনি উচ্চশিক্ষিত এবং ইঞ্জিনিয়ার। এগিয়ে আসেন তাঁর বাবার আমলের বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি কৃষ্ণসখা সেনও। এঁরা দুজনেই যেন ডুবন্ত জাহাজের নবীন নাবিক হয়ে মহাসমুদ্রে পাড়ি দিল। যে ইংরেজ সরকার চিরকাল চক্রবর্তী পরিবারকে ঘৃণা করে এসেছে, সেই ইংরেজ সরকারেরই সেনা বিভাগে ক্যালকাটা ফ্যানের সাপ্লাই দেওয়া ও সরকারের সঙ্গে ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নিল। তখন বিশ্বজুড়ে বেজে ওঠেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। ইংরেজ সেনা বিভাগে ফ্যানের চাহিদা তুঙ্গে। ফলত খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিরাট একটা চাহিদা পূরণের কর্মক্ষমতায় আবার আর্থিক স্বচ্ছলতার মুখ দেখল এই প্রতিষ্ঠান। হাওয়া খাওয়ার জন্য কলকাতায় এলাকায় এলাকায় সাধারণ ফ্যানের চাহিদাও বেড়ে উঠেছিল। এমন সময় ক্যালকাটা ফ্যানের মালিক সৌরেন্দ্র চক্রবর্তী এই ব্যবসায় এক নতুন সংযোজনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

সালটা ১৯৫১-৫২। এতদিন কলকাতা-সহ ভারতের নানা অঞ্চলে শুধুমাত্র হাওয়া খাওয়ারই ফ্যান তৈরি হত। কিন্তু বহির্বিশ্বে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে একধরনের বিশেষ ফ্যানের উৎপাদন ও চাহিদা ছিল যথেষ্ট। এই ফ্যান মূলত ঘরের বদ্ধ হওয়াকে বাইরে বার করে দেয়, আর বাইরের বিশুদ্ধ হওয়াকে ভেতরে আনে। ব্যাপক চাহিদা থাকলেও, এইজাতীয় ফ্যান ভারতে কোথাও তৈরি হত না। আমদানি হত বিদেশ থেকে। সৌরেন্দ্র এই সমস্ত ফ্যানের প্রযুক্তি শিখে নিজের কারখানায় ছোট ছোট পার্টস তৈরির উদ্যোগ নিল। ইতিমধ্যে ক্যালকাটা ফ্যানের ব্যবসাও অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। নতুন কারখানা খোলার প্রস্তাব নিয়ে তিলজলার ৪ নং কুষ্টিয়া রোডে বেশ বড় মাপের একটা কারখানা তৈরি করলেন সৌরেন্দ্র। পরে আবার ‘চক্রবর্তী কোম্পানি’ নামে ট্যাংরায় আরও একটা ইউনিট চালু করলেন।

যে ইংরেজ সরকার চিরকাল চক্রবর্তী পরিবারকে ঘৃণা করে এসেছে, সেই ইংরেজ সরকারেরই সেনা বিভাগে ক্যালকাটা ফ্যানের সাপ্লাই দেওয়া ও সরকারের সঙ্গে ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নিল। তখন বিশ্বজুড়ে বেজে ওঠেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। ইংরেজ সেনা বিভাগে ফ্যানের চাহিদা তুঙ্গে।

৭নং হিন্দুস্থান পার্কের কারখানাটি দীর্ঘদিন পড়ে ছিল অবহেলায়। যদিও সেখানে সৌরেন্দ্রের ছেলে কুনাল চক্রবর্তী মোটর রিপেয়ারিং-এর একটা ব্যবসা চালু করেন। বুদ্ধিমান সৌরেন্দ্র বিদেশে তৈরি একটা ফ্যানের ডিজাইন বা প্লেট দেখে বুঝে নেন এসব ফ্যানের যাবতীয় ফরমুলা, প্লেট বা পাখার বিশেষ কৌণিক গঠন। তাঁর এই উদ্যোগে বেশ কিছু কারিগর, মিস্ত্রি, ডিজাইনার, যেমন- চণ্ডী মিস্ত্রি, সুধাংশু চৌধুরী, অধীর মিস্ত্রি, মেহের আলি গায়েন,কানাই মিস্ত্রি প্রমুখরা এগিয়ে আসেন তাঁকে সঙ্গ দেবার জন্যে। তাঁদের সম্মিলিত চেষ্টায় ১৯৫২ সালে কলকাতায় তৈরি ভারতবর্ষের প্রথম এয়ার-সার্কুলার ফ্যান সারা ভারতে সাড়া ফেলে দেয়। ১৯৫৬ সালে এই ফ্যানকে বিশ্ব পর্যায়ে নিয়ে গেলেন যাদবপুর কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যাপক ও ম্যানচেস্টারের স্নাতক জ্যোৎস্না কুমার চৌধুরী এবং নতুন জিনিস তৈরিতে যিনি সর্বদায় আনন্দ পান সেই বিখ্যাত কেশব মিত্র। এই দুই অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তির মৌলিক চিন্তা এবং অক্লান্ত শ্রমে বিংশ শতাব্দীর পাঁচ দশক ধরে বাঙালির নিজের হাতে গড়া ‘ক্যালকাটা ফ্যান’ কোম্পানি নানা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যান তৈরি হয়ে সারা বিশ্বে রফতানি করতে থাকল।

ছবি সৌজন্য: TheHeritagelab.in, Wikimedia, Flickr,

ধীমান ব্রহ্মচারীর জন্ম ১৯৮৭ সালে। বাংলায় স্নাতকোত্তর। চাকরি করেছেন আনন্দবাজারে এবং The Telegraph-এ। এরপর চাকরি ছেড়ে প্রকাশনা ও সম্পাদনা নিয়ে পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত। লেখালিখি মূলত কবিতা হলেও,লিখতে ভালোবাসেন প্রবন্ধ,গদ্য এবং বই আলোচনা। প্রথম সম্পাদনা 'কবিতা বুলেটিন'। পরবর্তীতে 'ম্যানিউস্ক্রিপ্ট' নামক একটি লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করেছেন। এরপর 'এবং অধ্যায় ' নামক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। পাশাপাশি এই পত্রিকার নামেই করেছেন প্রকাশনা। বর্তমানে চুঁচুড়ায় বসবাস করছেন।